1089ブログ

「日本国宝展」(2014年10月15日(水)~12月7日(日)、平成館特別展示室)は、

10月31日(金)午後に10万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、神奈川県三浦郡葉山町よりお越しの倉田みなみさんです。

倉田さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として展覧会図録と、

「縄文のビーナス」ぬいぐるみなどの展覧会グッズを贈呈しました。

「日本国宝展」10万人セレモニー

倉田みなみさん(左)と館長の銭谷眞美(右)

10月31日(金)東京国立博物館 平成館エントランスにて

倉田さんは、日ごろより仏像に興味をもっておられるとのこと。

駅に貼ってある日本国宝展のポスターや看板で、奈良・安倍文殊院所蔵の善財童子立像のすがたに目をひかれ、

現在大学4年生として忙しい日々を過ごしておられる中、展覧会に足を運んでくださったそうです。

いろいろと意見を闘わせつつ、ポスターなどを作ってきた関係者にとって、

なんと心あたたまるお言葉でしょう…(感涙)

倉田さんの注目はやはり、善財童子像とのことです。

また、「国宝がこれだけ出ているのだから、これはぜひ見にいかねばならない!」と思っておられたそうです。

そう、そうなんです!この一言も、私の心をグッとつかんで止みません…(感涙²)

「日本国宝展」での、期間を限定した正倉院宝物特別出品は、いよいよ11月3日(月・祝)までとなりました。

「鳥毛立女屏風 第1・3扇」、「楓蘇芳染螺鈿槽琵琶」など、ご宝物の中でも有名な11件が展示されています。

ぜひお見逃しなく!

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(広報室長) at 2014年10月31日 (金)

彫刻を担当している、研究員の西木です。

今日は、「日本国宝展」の最後に展示されている国宝 善財童子立像(ぜんざいどうじりゅうぞう)についてご紹介します。

展覧会のポスターにも出ている、合掌する愛らしい子どもは善財童子といいます。

安倍文殊院では、隣に立つ仏陀波利(ぶっだはり)というお坊さんと一緒に、獅子に乗る文殊菩薩(もんじゅぼさつ)の両脇にひかえています。

さらに、その奥で獅子の手綱を引く優填王(うでんのう)という異国の王さま、

そして頭巾をかぶる最勝老人(さいしょうろうじん)の5人セットで、

海をわたる「渡海文殊(とかいもんじゅ)」と呼ばれて信仰を集めています。

渡海文殊(安倍文殊院の堂内にて)

なかでも、歩きながら文殊菩薩たちをふりかえる姿が印象的なのは善財童子です。

絵画作品でも、ひとり先頭に立ち、一団を先導しているようにみえます。

では、なぜ善財童子が文殊たちの先頭をいくのでしょうか。

そもそも善財童子は、文殊菩薩の導きで識者を訪ねてまわり、智恵を得る菩薩です。

国宝 華厳五十五所絵巻(けごんごじゅうごしょえまき)(部分)

平安時代・12世紀 奈良・東大寺蔵 11月11日(火)~12月7日(日)

聖人のもとを歴訪する善財童子。ここでも合掌をしています

まだ幼い子どもなのに、なぜ一団を先導する姿なのか不思議です。

そのなぞを解くヒントは、文殊の乗る獅子と、その手綱をとる異国人の王さまにありました。

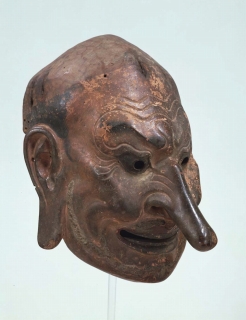

もともと、飛鳥時代に日本へ伝わった仮面劇の伎楽(ぎがく)や、行道(ぎょうどう)という仏教のパレードでは、

獣の王者である獅子と、鼻が高い異国人の治道(ちどう)、そして師子児(ししこ)と呼ばれる子どもが、

最初に登場して道を清めたといいます。

(左)重要文化財 伎楽面 治道、(右)重要文化財 伎楽面 師子児

いずれも飛鳥時代・7世紀 東京国立博物館蔵

11月24日(月・休)まで法隆寺宝物館第3室にて展示

文殊菩薩と一緒になってからも、

魔よけとして先導する役割を期待されたのでしょう。

汚れを知らない無垢な子ども、

だからこその大役といえるのかも知れません。

日本国宝展 展示室の様子

国宝 善財童子立像・仏陀波利立像(文殊菩薩および眷属のうち)

快慶作 鎌倉時代・建仁3年(1203)~承久2年(1220) 奈良・安倍文殊院蔵

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統(絵画・彫刻室アソシエイトフェロー) at 2014年10月29日 (水)

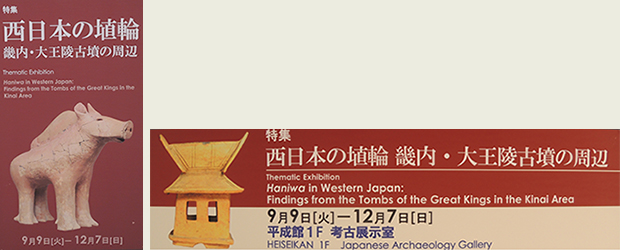

特集「西日本の埴輪 -畿内・大王陵古墳の周辺-」の見方2-技術編-

特集「西日本の埴輪-畿内・大王陵古墳の周辺」(2014年9月9日(火)~12月7日(日)、平成館考古展示室)がはじまり、はや1ヶ月余りがたちました。

たくさんのお客様にお越しいただき、心から感謝しています。

左:考古展示室前・看板(猪形埴輪)、右:館内サイン(家形埴輪)

この特集展示では、古墳時代の中心地域であり、大王のお墓(大王陵古墳)が多数含まれるとみられる大阪府古市古墳群の埴輪をたくさん展示しています。

展示の概要については、前回のブログをご覧ください。

今回は、その埴輪の造り方をキーワードに、見どころのポイントについて解説いたします。

まず、今回展示をした作品のなかですぐに目に付くのは、土管のような形をした大きな円筒埴輪です。

大きなものでは160㎝以上もあり、大人の背丈ほどもある大きさです。

大王陵級の古墳にたてられた円筒埴輪ともなると、このようにかなり大きかったようです。

5世紀前半の円筒埴輪(大阪府土師の里遺跡出土 大阪府立近つ飛鳥博物館蔵)

この円筒埴輪はずいぶんと大きいので、造るのには相当大変だったことと思います。

板状や棒状に伸ばした粘土を輪にして、その輪を積み重ねることで筒状の埴輪ができあがります。

でも、この粘土は乾燥する前に一気に積み上げると重みで崩れてしまいます。私も実験で円筒埴輪を作ったことがあるのですが、何度も「倒壊」させてしまいました(笑)。

それを防ぐためには、ある程度の高さになったら一旦作業をとめて乾燥させる必要があります。

そして乾燥が終わると、ふたたび粘土を積み上げ、その繰り返しによって大きな筒をつくることができます。

とても手間と根気のいる作業です。

次に、円筒埴輪の表面に帯のように横にめぐる突帯をご覧ください。その間隔が一定なことに気がつかれたことと思います。

この突帯は、じつは定規のようなものを使って間隔が均一になるように、正確に計って(!)造られているのです。

しかも、横一直線に整然とめぐらせています。相当高い技術で造られていることがわかります。

さらに、この突帯の間には、横にめぐる細い線状の痕でびっしりと埋められていることがご覧いただけることと思います。

これはハケメ(刷毛目)と呼ばれる痕跡で、埴輪の表面を整えるために板状の木の工具でつけられた木目の跡です。

横方向のハケメ(左:ハケメの微細写真、右:突帯間にあるハケメ)

まず、粘土を積み上げる過程で、粘土同士を密着させるために縦方向のハケメを施します。これは一次ハケメと呼ばれます。

次に、突帯を貼り付けた後に、狭い突帯の間に再度ハケメを施します。これを二次ハケメと呼んでいます。

このように、2回にわけてハケメを施すことによって表面を丁寧に整えてゆきます。

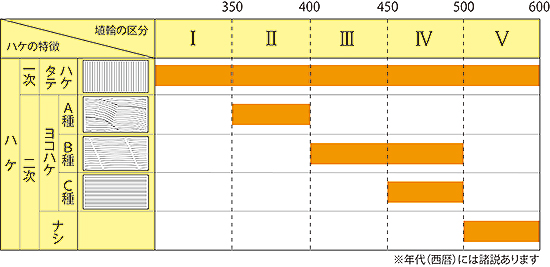

実は、この二次ハケメについては、1970年代から考古学的に重要な特徴がわかってきました。

当初、縦方向に施していた二次ハケメは、4世紀後半頃になるとランダムな横方向(A種)に変化してゆきます。

5世紀になると、横方向のハケメは断続的にめぐらされ、美しいリズミカルな模様を描くようになります(B種)。

さらに5世紀後半には、突帯の間を一周する切れ目のないハケメ(C種)に変化することがわかりました。

どうも円筒埴輪が回転する台の上で製作されるようになり、二次ハケメは回転台の力を利用して施すようになったと考えられています。

ハケメの変遷(円筒埴輪の編年 大阪府立近つ飛鳥博物館編2009『百舌鳥・古市古墳群展』を参考に作成)

このような製作技術の移り変わりは、1980年代以降、円筒埴輪の年代を推定する重要な指標として広く学会に受け容れられました。

とくに簡単に発掘できない大型古墳では、年代観の基礎データとなり、遺跡の研究や保護に大きな役割を果しています。

埴輪は古墳の地表面からも採集できますので、発掘調査をしていなくても古墳の時期や性格を知ることができる“すぐれもの”なのです。

次いで5世紀の後半から6世紀になると、円筒埴輪の製作にも大きな変化がみられます。

本展示では、小型の埴輪を6点展示しています。先ほどの大型の円筒埴輪と見比べてみましょう。

5世紀後半から6世紀の円筒埴輪(大阪府青山2号墳・蕃上山古墳・矢倉古墳 大阪府立近つ飛鳥博物館蔵)

一見して、とりわけ顕著な変化はその大きさです。腕の長さで納まる程度に小さくなります。

しかし、十分な乾燥期間をとらずに粘土の積み上げを一気におこなったために、埴輪がゆがんでしまうこともしばしばあります。

また、横方向のハケメを省略したため、二次ハケメでみえなかった縦方向の一次ハケメが表面に現れます。

突帯も、真っ直ぐではなくとも、多少斜めに曲がっていてもおかまいなしです。

この省略化や、造形美への“こだわりの薄さ”というのが、5世紀後半以降の埴輪のキーワードになっています。

縦方向のハケメと歪んだ突帯(左:縦方向のハケメ、右:歪んだ突帯 矢倉古墳 大阪府立近つ飛鳥博物館蔵)

このように埴輪の製作技術は、時期によって大きく変化します。

それゆえに、古墳の築造時期や性格を探る大きな手がかりともなっているのです。

ところで、ご紹介しました大型の円筒埴輪は5世紀の土師の里遺跡から出土しました。

この遺跡は、全国2位の規模をもつ伝応神天皇陵古墳(墳丘長:425m)に隣接し、古墳造営や埴輪生産に関わる伝承をもつ氏族、土師氏の本貫地と推定されています。

この埴輪は、中に人が入いる埋葬用のお棺として使われた特殊なもので、丸く刳り貫いた透孔も少なく、埋葬時にはこの孔も埴輪の破片で塞いでいました。

160㎝以上もある“巨大な”円筒埴輪を精巧につくるには、もちろん熟練した技術が必要です。

この埴輪もトップレベルの造り手の製品であるに違いありません。

そのような埴輪製作者や、埴輪製作者を統率していたリーダーが、この円筒埴輪に葬られたのかもしれません。

もしかしたら、「埴輪とともに生き、埴輪とともに死す」という世界観があったのでしょうか…。

展示室風景

畿内地方は、古墳時代の政治や経済の中心地であるとともに、埴輪生産の中心地でもありました。

古市古墳群周辺をはじめ、畿内地方で培われた埴輪製作技術が、各地方へと伝播してゆきます。

精巧に造っている段階でも、省略化した段階でも、全国の埴輪づくりの基準であることに変わりはありませんでした。

埴輪は見た目の印象でも充分に楽しめますが、その造り方に注目して細かく観察してみると、さらに楽しみは倍増します。

ぜひ、実物の資料を間近にご覧いただき、埴輪製作者の“情熱(?)”や想いというものを体感してみてください。

ギャラリートーク

「円筒埴輪と形象埴輪の見方」 2014年11月7日(金) 18:30~19:00 東洋館ミュージアムシアター

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室アソシエイトフェロー) at 2014年10月28日 (火)

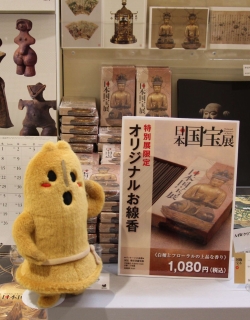

ほほーい!ぼくトーハクくん!

今日は「日本国宝展」のグッズショップ、その名も「国宝店」を見に行くほ。

(いやはや、スケールの大きい店名にしたもんだほ。)

ほー、たくさんの人でにぎわっているほ!

展覧会の思い出えらび、テンションがあがるほーっ!

どんなお土産があるのか楽しみだほ!

人形 1,800円(税込)

等身大の縄文のビーナスを、ぬいぐるみで再現しました

※トーハクくんは販売しておりません

土偶センパイっ、お疲れっす!だほ(震)!

(はにわであるトーハクくんにとって、土偶は大先輩です。)

土偶とはにわ、夢の2ショット撮影、だほ!

マスキングテープ

6種 各380円(税込)

ギフトのラッピングやカードのデコレーションにどうぞ

ああ、ユリノキちゃんに買って来いって言われたのはコレだほ。

「お手紙に貼ったり、メモに使ったり、とっても便利なのよねー」

って、ユリノキちゃんが言ってたほ。どのデザインもかわいいほ。

特別展限定 オリジナルお線香

1,080円(税込)

白檀とフローラルの上品な香りです

「祈り、信じる力」っていうキャッチコピーの展覧会だもんね、

お祈りするときに、この展覧会を思い出せそうだほ。

ほっこりした、いい香りだほー。

カレンダー

1,000円(税込)

2015年を彩るインテリアに最適です

ページをめくるごとに、あの国宝に出会えるんだほ。

なんだか運気が上がりそうなイメージだほ。

2015年のカレンダーはコレで決まりだほ!

永井一正「国宝店」トートバッグ

800円(税込)

シンボルアート制作は、日本のグラフィックデザイン界の第一人者、永井一正氏

このシンボルアートは、普賢菩薩像の象がモチーフになっているほ。

Tシャツ(3,000円 税込)、ブックカバー&しおり(500円 税込)などなど、

このモチーフのグッズがたくさんあるんだほ。

土偶ガチャ

5種 1回300円(税込)

国宝の土偶5体。どれが出てくるかはお楽しみ

土偶センパイのなかには、5体も国宝さんが居てかっこいいほ!

みなさんスタイルが良くて、あこがれるほ。

どれが当たるかなー。全部欲しくなっちゃうほ。

土偶ビスケット

650円(税込)

5体の国宝土偶をかたどった、 シンプルな美味しさのビスケット

5体の国宝土偶さんをかたどったビスケット!

大センパイを、いただきます!

どきどき、ちょっと緊張するほ。

トーハクくんのはにわクッキー

378円(税込)

当館の人気キャラクター、トーハクくんをかたどったクッキーです。これは日本国宝展のグッズではなく、当館のオリジナルグッズです

トーハクオリジナルのクッキー。こっちの商品もよろしくだほ!

(ああぼく、びんわん広報マンだほ!)

最後はホテルオークラレストラン ゆりの木から、

特別展期間限定のスイーツをご紹介するほ!

マロン&キャラメル

コーヒーまたは紅茶 930円、単品 510円(税込)

栗とナッツを使い、ほろ苦いキャラメルで仕上げたムース

きはーー!つやつやしたチョコの中に、キャラメルのムース!

栗とナッツが絶妙なハーモニーを奏でるほ!

じゅるり。さっそくいただきまーすだほ!

(ところでこのケーキは、日本国宝展とどういう関係があるのだほ…。きっと、おいしさ国宝級ってことだほ!)

ということで、関連グッズと限定メニューをご紹介しましたほ。

どれも魅力的で困っちゃうほ~。

あっ!そういえば、ユリノキちゃんに頼まれてたマスキングテープ買うの忘れてた!

みなさんもお買い忘れのないように、ご来館の思い出をぜひゲットしてほー!

「日本国宝展」は12月7日(日)までです。

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2014年10月25日 (土)

2014年10月12日(日)、「博物館でアジアの旅」の一環で、

ファミリーワークショップ「親子で仏像たんけん in ナイト・ミュージアム」が行われました。

163組もの応募をいただき、当日は23組65名の家族連れが集合。

閉館を知らせる音楽が流れる中、18時からワークショップが始まりました。

はじめに、トーハクの研究員、淺湫と藤田から、

参加者の皆さんにお願いしたいミッションが明かされました。

「アジアのいろいろな国の仏像の違いを見つけること」

今日はその調査にじっくりと取り組んでいただくため、

閉館後の夜の博物館、ナイト・ミュージアムに

皆さんをご招待したのです。

それでは、夜の展示室へ出発!

1階の展示室に入ろうとしたら、なんとシャッターが閉まってしまっていました。

早速警備員さんを呼んで、開けてもらいました。

懐中電灯を持って警備員さん登場!

シャッターが開いたと思ったら…

今度は展示室が真っ暗!

初めて見る夜の博物館の雰囲気に、皆目が釘付けです。

懐中電灯とヘッドライトで照らしてみましたが、これでは調査ができません。

電気室に連絡をして、電気をつけてもらいました。

これでやっと、展示室に入れます。

真っ暗な展示室は、こわかった…

まずは皆で、中国の仏像、そしてパキスタンの菩薩立像をじっくり見ました。

それぞれについて、材料を「石」「木」「金属」の三択から手を挙げて選んだり、

顔の印象を「さっぱり」「イケメン」「濃い!」から選んだり。

そして、体つきについても、そのポーズを真似してみて、

中国の方はまっすぐ立っていてあまり動きがないけれど、

パキスタンの方は片膝を前に出しているため、腰がねじれていることがよく分かりました。

皆、目が真剣です。

こうして2つの地域の仏像を、

材料、顔立ち、体つきについて比べてみた後で、

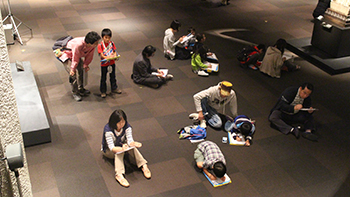

今度は参加者それぞれが、自分の好きな仏像を選んで、

その特徴を捉えるためにスケッチをしました。

座ったり立ったり、思い思いの角度から、

リラックスして仏像と向き合っています。

こんなにじっくりと、自分たちだけでスケッチをしながら仏像と向き合う

なんて、昼間の博物館ではなかなかできませんね。

どんなふうに見えるか、お話しながら描くご家族も。

一人ひとり真剣に描くご家族も。

最後に全員で、展示室をもう一周しながら、

それぞれの描いた仏像の横でスケッチを見せてシェアしました。

同じ仏像を描いていても、顔や手、横顔に後ろ姿など、

注目する場所は人それぞれ。

でも、皆よく特徴を捉えて描いていると、

淺湫研究員もコメントしてくれました。

笑顔の素敵な菩薩立像 細部をしっかり観察しています

夜の博物館で仏像の調査。

普段なかなか体験できない雰囲気の中でのワークショップでした。

帰りがけに「楽しかった!」と目を輝かせて言ってくれた

参加者の皆さん、本当にありがとうございました。

また、ナイト・ミュージアムを探検しましょう!

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室主任研究員) at 2014年10月22日 (水)