1089ブログ

「クレオパトラとエジプトの王妃展」王妃のプロフィール(4)~クレオパトラ~

「クレオパトラとエジプトの王妃展」で注目の王妃を紹介するシリーズの第4回です。

今回のヒロインは、展覧会のタイトルにも登場するクレオパトラ。

彼女は「絶世の美女」「悲劇の女王」と呼ばれるなど、魅力あふれる女性でした。

そのため死後も彼女を題材にした数多く彫像や絵画、小説や映画などが作られています。ごく最近でも某ファストファッションブランドのCMでのなかで、香椎由宇さん演じるクレオパトラが三大美女のひとりとして登場しています。

実はクレオパトラの名前をもつ王妃が歴史上数人いることをご存知でしょうか?

一般にいうクレオパトラは、クレオパトラ7世を指しています。

クレオパトラ7世は、プトレマイオス12世の娘として紀元前69年に生まれました。彼女が生きた時代のエジプトは、プトレマイオス朝エジプトとも呼ばれ、アレクサンドロス大王の東方遠征に従った将軍のひとり、プトレマイオスが、大王の没後、王を宣言して独立したギリシア系の王国でした。

この王国の最後の女王がクレオパトラ7世です。

(左)クレオパトラ

ローマ出土

プトレマイオス朝時代

クレオパトラ7世治世(前51~前30年)

ヴァチカン美術館蔵

Photo(C)Vatican Museums. All rights reserved

クレオパトラの代表的な彫像のひとつです。いわば定番中の定番のクレオパトラ像、

頭には幅の広い帯状の冠を被っています

(右)クレオパトラ

出土地不詳

プトレマイオス朝時代(前1世紀中頃)

トリノ古代博物館蔵

(C)Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

こちらの彫像は、近年クレオパトラ像として指摘された作品です

これらふたつの彫像は、いずれもギリシア様式の特徴をもつ王妃の像ともいえます

クレオパトラ

出土地不詳

プトレマイオス朝時代(前200~前30年頃)

メトロポリタン美術館蔵

Photo(C)The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais / image of the MMA

3匹の聖蛇ウラエウスがつく冠はエジプト風、巻き髪のヘアスタイルはギリシア風のクレオパトラ像。

ギリシア系の王国の女王であり古代エジプトの女王、という両面をあわせもつクレオパトラをよく表わしています

父王がなくなった紀元前51年、クレオパトラは弟プトレマイオス13世とともに共同統治を行いますが、弟はまだ幼く歳が離れていることもあって、実際は彼女の単独統治といえるものでした。

クレオパトラ女王の誕生です。

しかし、彼女は弟の支持者によって国を追われてしまいます。

この姉弟の権力闘争のなかで登場するのが、ローマの英雄カエサルです。

クレオパトラはカエサルを後ろ盾とすることで、この争いに打ち勝ち、再び女王の座に返り咲きます。

ところが、カエサルの突然の暗殺によって、彼女は物心両面の支えを失います。

新たにカエサルの副官であったアントニウスと関係を結びますが、後にローマ帝国初代皇帝となるオクタウィアヌスにアクティウムの海戦で敗れ、紀元前30年に自らの短い生涯を閉じました。

クレオパトラとアントニウスの銀貨

シリア出土

プトレマイオス朝時代

クレオパトラ7世治世(前51~前30年)

古代オリエント博物館蔵

銀貨の表と裏に表わされたクレオパトラ(写真左)とアントニウス(写真右)は、二人の親密な関係を示しています。

当時のコインは民衆に王の姿を伝えるために、忠実に表わされました

ここまで紹介してきたクレオパトラゆかりの作品と、みなさんが思い浮かべるクレオパトラの姿と違いはありませんか?

私たちがよく知るクレオパトラのイメージは後世に創られたものです。

西欧諸国ではルネサンス以降、旧約聖書の逸話を題材とする絵画が描かれ始めます。

また古代もまた題材として選ばれました。

17・18世紀になると西欧諸国のエジプトへの進出とともに、古代エジプトへの関心とあこがれは高まりをみせます。

そのようななか、美しさと知性そして波乱の人生を送ったクレオパトラは、彫像や絵画、小説の格好の題材として選ばれ、物語の主人公として新たに生まれ変わったのです。

オクタウィアヌスにカエサルの胸像を示すクレオパトラ

ポンペオ・ジローラモ・バトーニ筆

1755年か

ディジョン美術館蔵

(C)Musée des Beaux-Arts de Dijon. Photo Hugo Martens

クレオパトラがカエサルの胸像を前にし、彼との親交を語ることでオクタウィアヌス(後のローマ帝国初代皇帝アウグストゥス)の心を解こうする場面です。

クレオパトラは描かれた当時の衣装に身を包み、気品に満ちた姿で描かれています

クレオパトラ

ダニエル・デュコマン・ドゥ・ロクレ作

1852~53年

マルセイユ美術館蔵

(C)Musées de Marseille / photo Jean Bernard

逸話をもとにクレオパトラの死の場面を象徴的に表わした像。胸をあらわにした彼女の右腕には毒蛇が絡みついています。

彼女は古代エジプトの女王としてではなく、妖艶な美女として表現されました

ぜひ本展で、古代エジプト最後の女王として君臨したクレオパトラの姿とともに、後の世で物語や伝説のなかで永遠の命を得たクレオパトラの姿を、あわせてお楽しみください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 品川欣也(特別展室主任研究員) at 2015年07月07日 (火)

長雨と湿気に、気分もやや沈みがち・・

そんな中、ここだけはホットなエナジー(表現が古い?)が満ちみちています。それは、刀剣が展示されている部屋。連日の盛況には、ただ驚くばかりです。

この機会に初めてトーハクを訪れたという方も少なくないようですが、ツイッターなどでの感想の中に、「刀剣だけでなく他の総合文化展(平常展示)の展示物も良かった!」との声を目にして、とても嬉しく感じます。永い歴史をもつ当館には、優れた美術作品や歴史資料が伝わってきました。担当の研究員は、その中からさらに厳選して作品を展示しています。あなたのその熱いまなざしなら、きっと他の分野でも、名品の名品たるゆえんを感じ取っていただけるはずです!

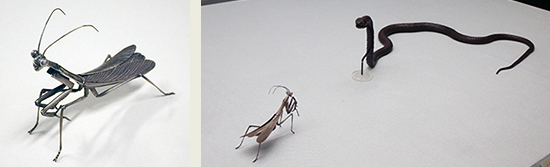

ということで、いささか前のめり、かつ我田引水ぎみですが、今回は本館13室金工の部屋で現在展示している、「自在と置物」(7月26日(日)まで)についてご紹介します。

自在置物とは、鉄、銀、銅などの金属で、タカ、ヘビ、エビ、カニ、コイ、カマキリ、クワガタ、チョウなどの動物を形づくったものです。たんに形にあらわすというのではなく、各パーツを細かく独立させて作り、組み立てられています。プラモデルを想像してみてください。ただ、プラモデルのパーツは、溶かしたプラスチックを金型に流し込んで成形しますが、自在置物の場合はすべて手作り。それも金属の塊や板を熱しては叩くことを繰り返し、形に仕上げているのです。その姿はきめわてリアル。しかも胴体や関節の曲げ伸ばしなど、自由自在に動かすことができます。パーツが細かく分かれているので、自由でなめらかな動きが可能となるのです。

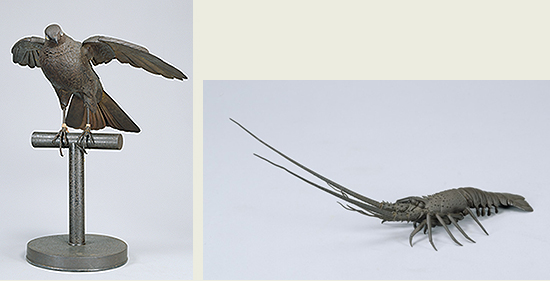

左:自在鷹置物 明珍清春作 江戸時代・18~19世紀 東京国立博物館蔵

右:自在伊勢海老置物 明珍宗清作 江戸時代・18~19世紀 東京国立博物館蔵

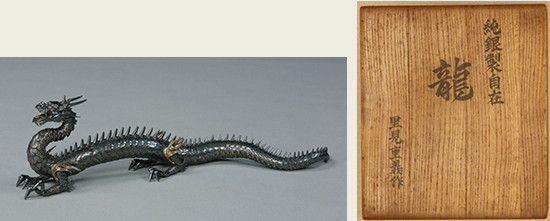

こうした一連の作品は「自在置物」(略して自在ということも多い)と呼ばれていますが、この呼び名が定着したのは、実はそう古いことではありません。現在も13室で展示していますが、明治時代末に購入した里見重義(さとみしげよし)作の、銀製の龍の箱に、「純銀製自在 龍」と記され、これを当時の台帳に「自在龍置物」として登録したこともあり、昭和58年(1983)当館での特別展「日本の金工」において、同種の作品に「自在○○置物」という名称を使ったことが、ひとつのきっかけとなったのです。当館には、自在の代表的作品が少なくありません。金工を担当してこられた先輩方の研究と尽力によって、当館には「自在置物」の名品が集まり、そして美術作品としても認知されるようになったということを、強調しておきたいと思います。

左:自在龍置物 里見重義作 明治40年(1907) 東京国立博物館蔵

右:自在龍置物の箱の蓋表

自在置物は江戸時代以降、さかんに作られるようになります。制作を担ったのは、鎧(よろい)や兜(かぶと)、あるいは当世具足(とうせいぐそく)などの、いわゆる甲冑(かっちゅう)を制作した甲冑師たちでした。江戸も時代が進み、戦乱の無い泰平な世情の中で、甲冑の仕事は少なくなり、甲冑以外の道具や調度品を手がけるなかに、こうしたいわば「動物のフィギュア」もあったのです。しかし、当時どのように使われていたのかは、よくわかっていません。ある作品では「文鎮」(ぶんちん)と記録していた例があり、一部の小型作品については、文鎮としても使われたようです。しかし大型の作品は、すでに「重し」の範疇を超えています。用途を離れた純粋な鑑賞作品、つまり「置物」という性格は、かなり強かったのではないでしょうか。これは自在置物に限らず、江戸時代、特に中期以降の仏具や、香炉、水滴などの調度品にも、ある程度共通していえることです。一応は用途をもつけれど、多彩で高度な金工技法を駆使し、動植物や人物故事などのモチーフを精巧に表し、それ自体が鑑賞芸術として成立している作品があります。

左:花籠形釣香炉 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

右:五具足 村田整珉作 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

さらには、当時中国や西欧からもたらされ発展した本草学(ほんぞうがく)や博物学(はくぶつがく)の影響も大きくあずかっていたことでしょう。動物・植物・鉱物などを詳細に観察し、精密な図絵に写し取り、分類研究することで、ひいては医療や農耕、漁労などへの応用をはかっていく学問です。

江戸時代の自在置物は、ほとんどが鉄製です。茶釜のように溶かした鉄を鋳型に流し込んで作る鋳造(ちゅうぞう)という技法もありますが、甲冑や刀剣などは、鉄の塊や板を熱して赤め叩くことを繰り返す鍛造(たんぞう)により成形します。いったん形を作ってしまえば、固く頑丈なのですが、そこまでもってくるのに、たいへんな手間と時間、そして技能を必要とします。見方を変えれば、鉄を鍛造して組み上げる「自在置物」は、同じ材質と技法で甲冑を作っていた甲冑師たちにとっては、まさに「お手の物」でした。江戸時代の自在置物には、「明珍」という姓をもつ作者の名が記された作品があります。この明珍は甲冑師の一派で、大名の所在する各地で活躍していました。今回の展示の中にも、明珍姓の作品がいくつかありますが、その一つが当館の誇る「自在龍置物」です。

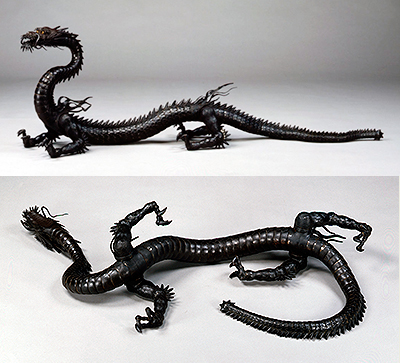

上:自在龍置物 明珍宗察作 江戸時代・正徳3(1713) 東京国立博物館蔵

下:寝ころんだところです。

全長135センチをはかり、自在置物としては大型の部類に入る作品です。鉄の鍛造でパーツを作り、表面に黒漆を焼き付け、鋲(びょう)で留めて組んでいます。胴から尻尾にかけては、径のことなる円筒を重ねていくやり方で、ヘビの構造と同様です。大型でやや重くはありますが、かなりフレキシブルな動きをさせることが可能です(動画をご覧下さい)。

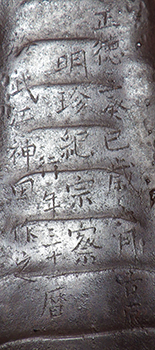

もちろん龍は実在の動物ではないのですが、東洋では古代から、様々に表現されてきました。そうした従来の図像の約束ごとにしたがい、それをリアルに再現したということになるでしょう。この作品は、大型であること、動きのなめらかさ、バランスの取れた造形など、自在置物としても最高峰といってよいと思うのですが、もう一つ重要なことに、制作年代と作者の名前が判明する点があります。のどの部分に刻まれた銘文から、正徳3年(1713)、「武江」(武蔵野国江戸)の神田に住む、当時31歳の「明珍紀宗察」が作ったことがわかります。正徳3年は、現存する自在置物の年記としては最古です。

自在龍置物のあごの銘文

またこの明珍宗察(むねあき/むねあきら)は、甲冑師としても実績を残しました。宗察は江戸の明珍家本家の宗介に師事し、広島藩浅野家や福井藩松平家の甲冑を制作しています。灯台もと暗し、実は当館にも、宗察の手がけた甲冑の部品があることがわかりました。籠手の部分の金具2点です。いずれも鉄の鍛造で作られており、背面から打ち出すことにより、表はレリーフ状に浮き上がっています。龍の爪や角には、金や銀が象嵌されています。薄い鉄板の打ち出しと細部の表現から、優れた技術が見て取れるのですが、本品には「於武江 明珍式部紀宗察作之」「享保六辛丑年二月吉祥」と刻まれています。自在龍制作から8年後の享保6年(1721)、変わらず江戸住まいであった宗察の手になるものです。そういえば、龍のボサボサッとしたようなひげの表現は、両者通じるところがありますね。この後宗察は以後も甲冑師として活動したようで、子の宗寅と合作した延享5年(1748)の甲冑が知られています。

左上:甲冑金具(籠手部分) 明珍宗察作 江戸時代・享保6(1721) 東京国立博物館蔵 ※この作品は展示されていません

左下:鉄板の打ち出しで、龍や雲などの文様をレリーフ状に表します。

中・右:甲冑金具の銘文

自在置物は、明治時代以降も制作されました。海外における博覧会での出品や工芸品の輸出などの時勢にあって、精巧な自在置物は海外で高く評価されます。今なお海外に多数の自在置物が所在しているのは、そのためです。明治期における自在のプロデュースを精力的に行なったのが、今回の展示でも作品を紹介している、高瀬好山(たかせこうざん)でした。当館にはこれまで、好山の自在がなかったのですが、昨年ご好意によって作品のご寄贈、ご寄託にあずかることができ、本当に有難く感じております。(なお今回展示している高瀬好山作の自在蟷螂置物をご寄贈くださった森山寿様からは、明珍宗察の動向についても、貴重なご教示をいただきました。)

左:自在蟷螂置物 高瀬好山作 大正~昭和時代・20世紀 東京国立博物館蔵 (森山寿氏寄贈)

右:蟷螂拳 VS 蛇拳!

自在置物は、その所在や伝来もふくめ、今後新しい事実の発見や確認が期待される分野だと思います。興味を抱かれる方も、年々増えているように感じます。自在置物の世界が、いよいよのびのびと広がっていくことを願っています。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(広報室長) at 2015年07月03日 (金)

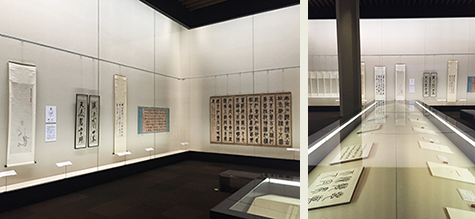

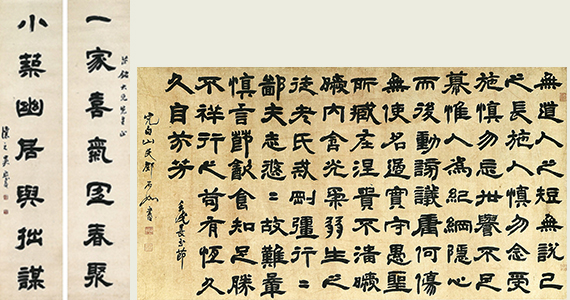

梅雨の時期、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はお昼休みに、展示室に向かうことがあります。快適な空間で作品を楽しむ、この時期には、何よりの幸せを感じます。現在、東洋館8室で開催中の特集「清時代の書」(2015年6月9日(火)~2015年8月2日(日))も、会期の半ばを過ぎました。天候不順、ジメジメして気分も晴れない…本展には、そんな時期だからこそ見ていただきたい作品が展示されています。

篆書・隷書・楷書・行書・草書、そして篆刻に印譜と、様々な作品が展示室を彩ります。

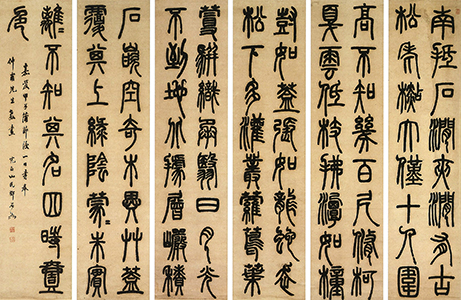

本展の舞台となるのは、中国・清時代(1616~1912)も乾隆帝による最盛期を過ぎた18世紀末から19世紀にかけて。書の分野では、この頃より碑学派(ひがくは)と称される一派が隆盛します。法帖を中心に学んできた従来とは異なり、彼らが書の拠り所としたものは、古代の青銅器や石碑など金石に見られる銘文の字姿でした。当時、全盛を迎えていた考証学(こうしょうがく/客観的・実証的に儒家古典を研究する学問)。その進展により金石が再注目され、広く研究されていたことが背景にありました。

これら金石の書のなかには、南北朝時代の石碑など以前は書としての価値が見出されず、お手本とされなかったものや、漢時代以前の篆書・隷書など生気に満ちた表現の開拓により、新たな息吹が吹き込まれ、再び脚光を浴びたものがあります。

碑学派は書の鑑賞と表現の幅を拡充させ、清時代の書を百花繚乱のごとく彩りました。

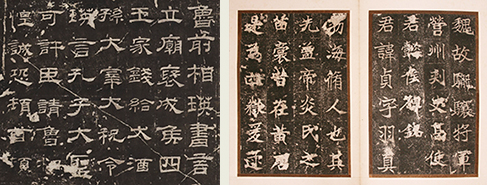

左:乙瑛碑(部分) 中国 後漢時代・永興元年(153) 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)※本展出品作品ではありません。

右:高貞碑(出土初拓、部分) 中国 北魏時代・正光4年(523) 台東区立書道博物館蔵 ※本展出品作品ではありません。台東区立書道博物館「不折が愛した中国・南北朝時代の書―439年から589年、王朝の興亡を越えて―」にて7月20日(月・祝)まで展示中。

本展では、そんな碑学派隆盛の礎をなした鄧石如(とうせきじょ、1743~1805)・包世臣(ほうせいしん、1775~1855)・呉熙載(ごきさい、1799~1870)の、師弟3代にわたる系譜にスポットを当てています。

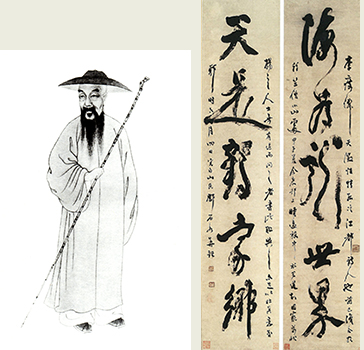

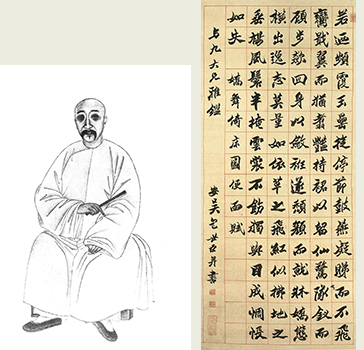

左:鄧石如像(『清代学者象伝』第2集) パネル展示

右:草書五言聯 鄧石如筆 中国 清時代・嘉慶9年(1804) 個人蔵

生涯、仕官せず、各地を歴遊して、書と篆刻で身を立てた鄧石如。言葉数は少なく、高潔で実直な人柄だったようです。生命感にあふれた鄧石如の書を見ていると、どこか力が湧いてくるような気がします。

左:包世臣像(『清代学者象伝』第2集) パネル展示

右:楷書嬌舞倚床図便面賦軸 包世臣筆 中国 清時代・18~19世紀 東京国立博物館蔵

経世家として、また書の理論家として才を発揮した包世臣。小柄で精悍な人物だったようです。絹本に書かれたこの作品は、爽やかな墨の色合いに目を奪われます。

左:呉熙載像(『清代学者象伝』第2集) パネル展示

右:篆書張茂先励志詩四屛 呉熙載筆 中国 清時代・19世紀 東京国立博物館蔵(青山杉雨氏寄贈)

生涯、仕官せず、書画篆刻や書籍の棗刻などを生業とした呉熙載。誠実で情に厚い人柄だったようです。しなやかさのある呉熙載の篆書を見ると、あたかも心地よい風が吹き抜けていくような気がします。

師弟とは言っても、それぞれの関係は異なります。鄧石如と包世臣は、師友の間柄に近く、実は生涯に2度ほど会ったにすぎません。しかし、この2度の出会いこそが、後に鄧石如の書の評価を不動のものとするきっかけになったのです。

初めての出会いは、嘉慶7年(1802)、鄧石如60歳、包世臣28歳のときのこと。鎮江(江蘇省)で鄧石如を知った包世臣は、書の教えを乞うべく、10日余りも彼のところを訪れました。それほどまでに自身を突き動かす何かを、鄧石如の人と書に感じたのでしょう。そして、鄧もまた、30以上も歳の離れた若者の熱意に、きっと心を許したにちがいありません。鄧石如は、包世臣を自身の書のよき理解者だとし、包もまたそれを自負していました。翌年、両者は揚州(江蘇省)で再会を果たしますが、これが終世の別れとなります。

鄧石如の没後、包世臣は、その生涯を「完白山人伝」として記し、伝授された技法を「述書」にとどめます。そして、当代の書を9つのランクに分けて評価した「国朝書品」において、包は唯一、鄧石如の書を第1等に置き、鄧の書が自身の理想を体現したものであることを世に示したのでした。

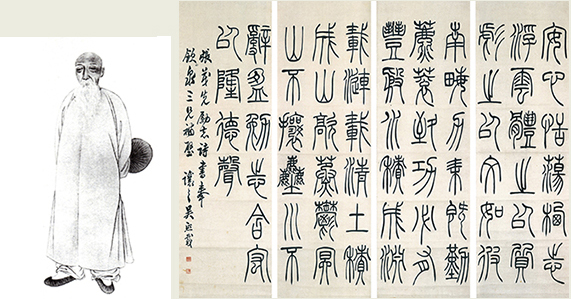

篆書白氏草堂記六屛 鄧石如筆 中国 清時代・嘉慶9年(1804) 個人蔵

鄧石如の篆書は、隷書とともに神品(第1等)に置かれました。

包世臣よりも24歳年少の呉熙載は、若くして包の入室の弟子となります。呉熙載は包世臣の字、慎伯(しんぱく)にちなんで、室号を師慎軒(ししんけん)とするほど、師を慕い、尊敬してやみませんでした。

既に呉が21歳のときには、包世臣の書法を会得し、包から、自身の書と見分けがつかない、とまで言われるようになっていました。呉熙載の素質と、ひたむきに努力する人柄を認めた包世臣は、愛弟子として、また書を深く語り合える数少ない者として、彼に様々な技法を授けたのです。そこには、師の鄧石如から学んだことも多分に含まれていたでしょう。

呉熙載の書を見てみると、楷書・行書・草書の3体は包世臣のものと酷似し、篆書・隷書・篆刻は鄧石如の作に範をとっていることが分かります。包世臣が著述で師を顕彰したように、呉熙載は自身の作品を通して、何よりも二人の師のことを世に伝えたかったのではないでしょうか。

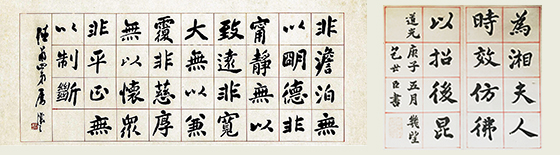

左:楷書淮南子主術訓横披 呉熙載筆 中国 清時代・19世紀 個人蔵

右:臨孝女曹娥碑冊(部分)包世臣筆 中国 清時代・道光20年(1840) 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)

左:隷書七言聯 呉熙載筆 中国 清時代・19世紀 個人蔵

右:隷書崔子玉座右銘横披 鄧石如筆 中国 清時代・嘉慶7年(1802) 個人蔵

彼らの後を受けて、趙之謙(ちょうしけん、1829~1884)・徐三庚(じょさんこう、1826~1890)・呉昌碩(ごしょうせき、1844~1927)といった人物が碑学派を隆盛に導きます。碑学は楊守敬(ようしゅけい、1839~1915)の来日によって、明治時代に日本にも伝わり、日中双方において近現代の書を語るうえでは不可欠と言えるほど、絶大な影響を及ぼしました。

3家の人柄に思いを馳せつつ、近現代の書との結節点、清時代の書をごゆっくりお楽しみください。

*台東区立書道博物館では、碑学派も学んだ南北朝時代の書が展示されています。こちらも是非、お見逃しなく。

「不折が愛した中国・南北朝時代の書―439年から589年、王朝の興亡を越えて―」

2015年3月24日(火)~2015年7月20日(月・祝)

前期:3月24日(火)~5月17日(日) 後期:5月19日(火)~7月20日(月・祝)

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室アソシエイトフェロー) at 2015年07月02日 (木)

「クレオパトラとエジプトの王妃展」王妃のプロフィール(3)~ネフェルトイティ~

「クレオパトラとエジプトの王妃展」で注目の王妃について、紹介するシリーズです。

第3回目のヒロインは、アメンヘテプ4世(後にアクエンアテンと改名)の王妃ネフェルトイティ(ネフェルティティ)。

クレオパトラとともに、「絶世の美女」と称されることの多い人物です。彼女の生きた時代をご紹介します。

前回はアメンヘテプ3世と王妃ティイについての紹介しましたが、その跡を継いだのが、この2人の息子であったアメンヘテプ4世です。

彼はアテン神を唯一神とする宗教改革を行い、アマルナに新都を建設したことで知られています。

名前もアメンヘテプ(意味:アメン神は満足する)から、アクエンアテン(意味:アテン神に有益な者)と改名しています。

この王を正妃として支えたのが、王妃ネフェルトイティでした。

王妃ネフェルトイティのレリーフ

出土地不詳

新王国・第18王朝時代

アクエンアテン王治世(前1351~前1334年頃)

アル・タニコレクション

(C)Alexander Braun

アメンヘテプ4世とその家族が、アテン神を崇拝する様子がよく描かれました。

このレリーフもそうした場面の一部であるかもしれません

アテン神信仰の始まり

新王国時代の王は、広大な領土から集められる富を、国家の守護神であるアメン神に捧げました。

その結果、アメン神の神官たちの力が次第に大きくなり、政治的な影響力をもつようになります。

これは、王にとっては頭の痛い問題でした。

そこで白羽の矢が立ったのが、太陽神であるアテン神です。

すでにアメンヘテプ3世が、人造湖の完成式典で「輝くアテン」という名の船に乗り、自らの王宮を「ネブマアトラーはアテンの輝き」と呼ぶなど、アテン神を意識することで、アメン神官団を牽制していることがうかがえます。

アテン神のレリーフ ※写真右は部分

出土地不詳

新王国・第18王朝時代

アクエンアテン王治世(前1351~前1334年頃)

アル・タニコレクション

(C)Alexander Braun

アテン神は空に輝く日輪の神で、地上に降り注ぐ光はアテン神の手として描かれました

アメンヘテプ4世は、父王アメンヘテプ3世の治世30年を祝う祭礼に際して、カルナクにアテン神殿を建設しました。

この神殿の壁面には、王妃ネフェルトイティが単独で描かれている場面があります。

通常、王妃は王に付き添ったかたちで描かれることを考えると、彼女が、先代の王妃ティイと同様に、政治や儀式の中で重要な役割を担っていたことがうかがわれます。

アマルナへの遷都

アメンヘテプ3世の跡を継いで即位したアメンヘテプ4世は、アクエンアテンと改名し、アテン神を唯一神とする宗教改革に乗り出しました。

治世5年頃には、宗教的な伝統やしがらみと決別するために、アマルナの地に新しい王都を建設しました。

アマルナでは宗教改革とともに、ありのままの姿を表現する写実的な美術表現が発展しました。

アメンヘテプ4世が目指す新しい国づくりの一環であったと考えられます。

王妃の頭部

テル・アル=アマルナ出土

新王国・第18王朝時代

アクエンアテン王治世(前1351~前1334年頃)

ドイツ ベルリン・エジプト博物館蔵

Staatliche Museen zu Berlin - Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, inv.-no. ÄM 21245,

photo: Sandra Steiß

アマルナ様式の彫像で、王妃を表したものと考えられています。

碑文がないために、残念ながら誰の像であるかはわかりませんが、王妃ネフェルトイティのものであるかもしれません。

その他、アメンヘテプ4世には、王妃ネフェルトイティのほかにも、キヤという名の有力な王妃がいました。

この彫像は、キヤの像であるとする説もあります。

キヤはツタンカーメン王の母とも考えられている王妃です。

対外政策

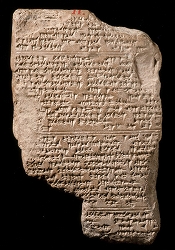

今回の展覧会では、楔形文字が刻まれた2件の粘土板文書が展示されます。

これらはアマルナの王宮址で発掘され「アマルナ文書」と呼ばれる文書に属するものです。

アマルナ文書の大部分は、アメンヘテプ3世の治世後半からアクエンアテン王の治世に、エジプトが諸外国と交わした外交文書で、当時の国際情勢を今に伝える重要な資料です。

ミタンニ王トゥシュラッタから王妃ティイへの書簡

テル・アル=アマルナ出土

新王国・第18王朝時代

アクエンアテン王治世(前1351~前1334年頃)

大英博物館蔵

(C)The Trustees of the British Museum, all rights reserved

ミタンニ王国は、現在の北シリアにあった王国です。

当時、ミタンニ王は3代続けてエジプトの王室と婚姻関係を結んでおり、両国は親密な関係にありました。

写真の、トゥシュラッタ王の手紙は、王の母としてアマルナで暮らしていた王妃ティイに宛てたものです。

息子のアメンヘテプ4世に父王と同様の友好関係を維持するように、これまでの両国のやり取りをよく知っている王妃ティイから話してほしい、という内容です。

アメンヘテプ4世の時代は、おそらく宗教改革や新都の建設といった事業の余波もあり、エジプトの対外政策は消極的なものでした。

王妃ネフェルトイティの足跡は、「アマルナ文書」の中には残されていません。

また、彼女は、アクエンアテン王の治世後半には、エジプト側の記録からも忽然と姿を消してしまいます。

王妃ネフェルトイティの出自や経歴には不明な点が多く、今後の発見が期待されるところです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小野塚拓造(特別展室アソシエイトフェロー) at 2015年06月30日 (火)

![]() ほほーい! ぼく、トーハクくん。

ほほーい! ぼく、トーハクくん。

研究員の井出さんに「このまえ約束したでしょ?」と言われて、本館16室にやってきたほ。

・・・実は約束を忘れかけていたんだほ(ボソッ)。

![]() やあ、トーハクくん、よく来たねえ。今日もいいものを紹介するよ。

やあ、トーハクくん、よく来たねえ。今日もいいものを紹介するよ。

![]() 井出さん、よろしくお願いします!

井出さん、よろしくお願いします!

さてさて、今回はどんないいものが見られるのでしょう?

![]() 今回の16室は「琉球の暮らし」。沖縄の島々の展示だよ。

今回の16室は「琉球の暮らし」。沖縄の島々の展示だよ。

![]() 夏といえば沖縄だほ。

夏といえば沖縄だほ。

![]() そのとおり! 「16室で夏を先取り☆」が、今日のテーマなんだ。

そのとおり! 「16室で夏を先取り☆」が、今日のテーマなんだ。

![]() ほー! 沖縄大好きほー!

ほー! 沖縄大好きほー!

(と、言っていますが、トーハクくんは沖縄には行ったことがありません)

![]() じゃーん、まずはこれを見てよ。

じゃーん、まずはこれを見てよ。

紅型衣装 浅葱地波松梅紅葉模様

沖縄本島

第二尚氏時代・19世紀

展示期間:6月16日(火)~7月26日(日)

※7月28日(月)からは、別の紅型衣装を展示します。

![]() キレイな着物だほ。

キレイな着物だほ。

![]() 琉球といえば紅型(びんがた)さぁ(沖縄調)。涼しげな色で「夏」って感じでしょ?

琉球といえば紅型(びんがた)さぁ(沖縄調)。涼しげな色で「夏」って感じでしょ?

![]() 柄もいろいろで楽しいほ。

柄もいろいろで楽しいほ。

![]() そうそう、夏の柄という訳じゃないんだけど、きれいな浅葱(あさぎ) 色と柄の華やかさが、夏っぽいよね。

そうそう、夏の柄という訳じゃないんだけど、きれいな浅葱(あさぎ) 色と柄の華やかさが、夏っぽいよね。

![]() 着るだけで、気分がアガりそうだほ!

着るだけで、気分がアガりそうだほ!

![]() 沖縄の青空の下でこの着物は映えるだろうなぁ・・・。

沖縄の青空の下でこの着物は映えるだろうなぁ・・・。

![]() ほー…。

ほー…。

(しばらく2人で妄想中です)

![]() さて、次がぼくのイチオシだよ。ね、かわいいでしょ。

さて、次がぼくのイチオシだよ。ね、かわいいでしょ。

酒ヂューカー(右)と猪口(左)

沖縄本島

第二尚氏時代・19世紀

![]() カニとトンボだほ! かわいいほ!!

カニとトンボだほ! かわいいほ!!

![]() 鮮やかな色づかいと、ざっくりした絵の描きっぷりがいいよね。色づかいのせいかな、夏っぽいなーと思ったんだ。

鮮やかな色づかいと、ざっくりした絵の描きっぷりがいいよね。色づかいのせいかな、夏っぽいなーと思ったんだ。

![]() ふたつ並んでいるとさらにかわいいほ。

ふたつ並んでいるとさらにかわいいほ。

![]() 実はね、このふたつはセットではないんだ。でも、ぼくだったらセットで使うかなと思って、こうやって展示してみたんだよ。どう、ぴったりでしょ?

実はね、このふたつはセットではないんだ。でも、ぼくだったらセットで使うかなと思って、こうやって展示してみたんだよ。どう、ぴったりでしょ?

![]() ちゃんと考えて展示しているんだほ。やっぱり井出さんはまじめな人なんだほ。

ちゃんと考えて展示しているんだほ。やっぱり井出さんはまじめな人なんだほ。

![]() もともと美術品ではなく、日常使いの道具だからね。使っているシーンを想像しながら見てもらえるいいな、と思っているよ。

もともと美術品ではなく、日常使いの道具だからね。使っているシーンを想像しながら見てもらえるいいな、と思っているよ。

![]() 教えてもらって良かったほ。あやうく通りすぎるところだったほ。

教えてもらって良かったほ。あやうく通りすぎるところだったほ。

![]() 相変わらず、トーハクくんはまだまだだなぁ。

相変わらず、トーハクくんはまだまだだなぁ。

![]() ・・・!

・・・!

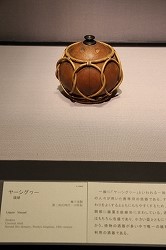

![]() そして、こっちもぼくのとっておき。

そして、こっちもぼくのとっておき。

![]() なんだほ? なにかの実・・・?

なんだほ? なにかの実・・・?

![]() あ、わかる? これはヤシの実をくりぬいて作った泡盛の容器だよ。

あ、わかる? これはヤシの実をくりぬいて作った泡盛の容器だよ。

ヤーシグヮー

琉球

第二尚氏時代・19世紀

展示期間:6月16日(火)~7月26日(日)

※7月28日(月)からは、別のヤーシグヮーを展示します。

![]() ヤシの実! なるほー。夏っぽいんだほ。

ヤシの実! なるほー。夏っぽいんだほ。

![]() ころんとしたフォルム、思わず手にとりたくなっちゃうと思わない?

ころんとしたフォルム、思わず手にとりたくなっちゃうと思わない?

実際によく手に馴染むし、薄くて軽いんだ。どんどん泡盛を注いじゃって、ついつい飲みすぎちゃいそうだなぁ。

![]() 井出さんはお酒が好きなんだほ。

井出さんはお酒が好きなんだほ。

![]() それに、籐蔓の模様が丸いヤシの実に、これまたぴったりなんだよねぇ。

それに、籐蔓の模様が丸いヤシの実に、これまたぴったりなんだよねぇ。

![]() よく似合っているほ。

よく似合っているほ。

![]() このヤーシグヮーは、泡盛を持ち運ぶための容器なんだ。言ってみれば、携帯用の徳利ってところかな。

このヤーシグヮーは、泡盛を持ち運ぶための容器なんだ。言ってみれば、携帯用の徳利ってところかな。

![]() ぼくのポシェットと似ているんだほ。

ぼくのポシェットと似ているんだほ。

ちなみにトーハクくんのポシェットの中には、好物のはにわクッキーが入っています

![]() この作品も決して目を引くような外見ではないけど、ぼくは好きだなぁ。

この作品も決して目を引くような外見ではないけど、ぼくは好きだなぁ。

せっかく暮らしの道具を展示しているから、ひとつひとつを丁寧に見て、使ってみたいと思う作品を見つけてもらえるとうれしいな。

![]() 井出さん…(感動中)!

井出さん…(感動中)!

![]() ところで、トーハクくんは沖縄に行ったことがある?

ところで、トーハクくんは沖縄に行ったことがある?

![]() …行ったことがないほ。

…行ったことがないほ。

![]() 確かに本州ではヤシの実は使わないし、南国らしい素材ではあるんだけど…沖縄にはたくさんヤシの木がはえているのかな? どうなのかな?

確かに本州ではヤシの実は使わないし、南国らしい素材ではあるんだけど…沖縄にはたくさんヤシの木がはえているのかな? どうなのかな?

![]() …?

…?

![]() いやあ、ぼくも実は沖縄に行ったことがないんだよね・・・。

いやあ、ぼくも実は沖縄に行ったことがないんだよね・・・。

![]() !!!

!!!

![]() なんくるないさー(行ったことがないけど沖縄調)。

なんくるないさー(行ったことがないけど沖縄調)。

![]() やっぱり心配な人なんだほ。さっきの感動を返して欲しいほ…。

やっぱり心配な人なんだほ。さっきの感動を返して欲しいほ…。

![]() 「琉球の暮らし」は、一部の作品の展示替えをして、6月16日(火)~7月26日(日)と7月28日(火)~9月13日(日)の展示です。

「琉球の暮らし」は、一部の作品の展示替えをして、6月16日(火)~7月26日(日)と7月28日(火)~9月13日(日)の展示です。

本館16室で琉球の展示をするのは、年に1回、今だけです。ぜひ夏を探しに来てください。

![]() 井出さん、今日はありがほーございました。

井出さん、今日はありがほーございました。

![]() こちらこそ、今回も楽しかったよ。次は9月15日(火)からの「アイヌの暮らし」を見においでね。

こちらこそ、今回も楽しかったよ。次は9月15日(火)からの「アイヌの暮らし」を見においでね。

![]() はっ、まさか16室ブログをシリーズ化させるつもりなんだほ!?

はっ、まさか16室ブログをシリーズ化させるつもりなんだほ!?

![]() にやり。

にやり。

ブログシリーズ化をねらう井出さんの、意外なしたたかさを知ってしまったトーハクくんなのでした

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年06月26日 (金)