1089ブログ

「クレオパトラとエジプトの王妃展」研究員のおすすめ作品(4)

「クレオパトラとエジプトの王妃展」の第2章「華やかな王宮の日々」では、白い壁紙の展示室で王とその家族を支えた人々の姿と華やかな装飾品を鑑賞した後、赤い壁紙で統一された部屋へと入っていきます。

ここは「グラーブのハーレム」コーナー。

グラーブとは、マディーナト・グラーブと呼ばれている遺跡のことで、新王国時代には王宮を伴う町がありました。

発掘された王宮に属する建物の大部分は、王家の女性たちが暮らした「ハーレム(後宮)」であったとされています。

このグラーブが最初に発掘されたのは、今から100年以上も前、1889年のことでした。

発掘したのは有名な考古学者、フリンダース・ペトリーです。

当時の考古学は「お宝探し」の側面が強かったのですが、ペトリーは、土器のかけらなど、美術品としての価値がほとんどない出土物であっても、記録を残し、資料として出版しました。

それらを分類して分析するなど、学問としての考古学の基礎を作った人物です。

日本で最初の考古学講座は1916年に京都大学に設置されますが、その初代教官は、ロンドンでペトリーに師事した浜田耕作でした。

ペトリーは日本における考古学の誕生と、その後の発展にも大きな影響を与えたのです。

「グラーブのハーレム」コーナーに戻りましょう。

ここではペトリーが発掘したたくさんの出土物が展示されています!

エジプト考古学の黎明期を示す展示作品をいくつか、ペトリーの出版した報告書とともにご紹介しましょう。

左:双耳長頸壺/右:青色彩文土器

グラーブ出土

新王国・第18~19王朝時代(前1550~前1186年頃)

マンチェスター博物館蔵

(C)Manchester Museum, The University of Manchester

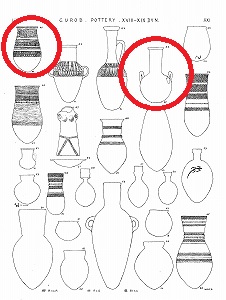

ペトリーは、グラーブの墓から出土したこれらの土器の実測図を作成して出版しています。

印をつけたものが上の2件の作品の実測図ですが、おわかりでしょうか?

W. M. F. Petrie, Kahun, Gurob, and Hawara, London, 1890, Pl. XXI.

次は「ハーレム」で暮らした高貴な女性たちも使ったであろう品々です。

ファンアンス容器

グラーブ出土

新王国・第20王朝時代(前1186~前1069年頃)

マンチェスター博物館蔵

(C)Manchester Museum, The University of Manchester

ロータスに水鳥というエジプトらしい絵柄が描かれたこの美しい壺は、香油の容器だったと考えられます。

「鐙壺(あぶみつぼ)」と呼ばれるミケーネ土器を模倣した容器です。

当時、高級オイルや香油はエーゲ海地域で生産され、「鐙壺」に入れられて、エジプトにも輸出されていました。

ちなみに、本場の「鐙壺」はこちら。

ミケーネ考古学博物館蔵

アーチ状の把手が、馬具の鐙のように見えるので、「鐙壺」と呼ばれます。

この把手とは別に、注ぎ口が取りつけられている点が特徴です。

人差し指と中指で把手を持ち、親指でその真ん中を抑え、中身の液体を注ぎ出しました。

特別展で展示されている作品は、エジプトで製作されたもの。

当時、「鐙壺」はおしゃれな容器として定着していました。

そこで、エジプトのファイアンス職人は、「鐙壺っぽい」ファイアンス容器を作ったのです。

「鐙壺っぽい」と書きましたが、実はこのファイアンス容器、独立した注ぎ口がなく、把手の中央部が注ぎ口になっている「似て非なるもの」。

鐙壺の機能よりも雰囲気が大事だったのでしょうか。

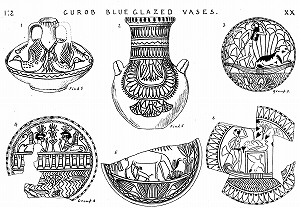

ペトリーの報告書ではこのように描かれています(左上の図)。

W. M. F. Petrie, Illahun, Kahun, and Gurob, London, 1891, Pl. XX.

手描きならではの味がありますね。

ちなみに左下も展示作品で、「女性スフィンクスが描かれたファイアンス容器」(No.88)です。

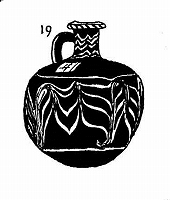

左:ガラス容器/右:ペトリーの報告書の図(Petrie 1991, pl.XVIII:19 )

グラーブ出土

新王国・第18~19王朝時代(前1550~前1886年頃)

マンチェスター博物館蔵

(C)Manchester Museum, The University of Manchester

このガラス容器も香油などを入れるためのおしゃれな容器でした。

粘土などでつくった芯に、ガラス棒を巻きつけて作られた容器です。

表面の文様も、溶けた色ガラスの棒を巻き付け、固まる前に引っ掻いて作り出されたもの。

素材となったガラス棒はこのようなものです。

色ガラス断片

エジプト出土

新王国~初期イスラム時代・前16世紀~後8世紀頃

百瀬治氏・富美子氏寄贈

東京国立博物館蔵(現在は展示されていません)

古代エジプトでは、色ガラスは宝石と同様でした。

例えばツタンカーメン王の黄金のマスクも、青色ガラスで彩られています。

このガラス容器のかたちもまた、エーゲ海やシリア・パレスチナ地域で生産され、輸出されていた壺の形を模したものです。本来は把手が2つついていたと思われます。

「グラーブのハーレム」コーナーの注目作品をもう1つご紹介します。No.78「王妃ティイの供物台」です。

王妃ティイの供物台

グラーブ出土

新王国・第18王朝時代 アメンヘテプ3世治世(前1388~前1350年頃)

マンチェスター博物館蔵

(C)Manchester Museum, The University of Manchester

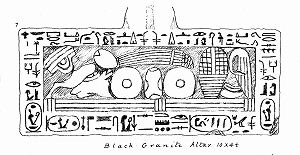

本展覧会が注目する王妃の一人であるティイが、夫アメンヘテプ3世のために用意した供物台で、刻まれた碑文からは、強い絆で結ばれていた夫への愛情を感じ取れます。

ペトリーもこの供物台の資料的価値を評価し、供物の絵柄とヒエログリフがはっきりわかるスケッチを出版しています。

Petrie 1891, Pl. XXIV

クラーブは湖と豊かな自然を満喫できるファイユーム・オアシスへの入口に位置します。

ここに王宮を建設したのはトトメス3世(治世:前1479~前1425年頃)。

グラーブの王宮は、王にとってはリラックスして過ごせる離宮でした。

王がグラーブに滞在したのは1年のうちのわずかな期間だったと推測されます。

そうすると、王が不在の間、ハーレム(後宮)の女性たちは何をしていたのでしょうか。

実は彼女たちは、機織りなどの仕事を持っていたことが知られています。

つまり、ハーレム(後宮)には王室の工房としての側面がありました。

生産されていた、薄くて白い亜麻布は、当時は貴重で高価なものでした。

出土した碑文から、「機織りの長」という称号を持つ女性がいたことがうかがえます。

クラーブでも紡錘車や糸玉など、亜麻布生産に関連する出土物が多数出土しています。

左:紡錘車/右:糸玉

グラーブ出土

新王国・第18王朝時代(前1550~前1186年頃)

マンチェスター博物館蔵

「クレオパトラとエジプトの王妃展」で展示中のグラーブ出土品の大部分は、マンチェスター博物館からお借りしています。

実はこれらの品々、マンチェスター大学が資料として保管しているもので、同大学博物館で展示されている作品ではないのです。

ということは・・・本展覧会は、「グラーブのハーレム」で発掘された出土物をまとまって鑑賞できる大変貴重な機会!

会期終了まであと1週間とちょっと。まだご覧になられていない方は、ぜひ展覧会へお急ぎください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小野塚拓造(特別展室) at 2015年09月14日 (月)

いま、本館の特別1室では、「春日権現験記絵模本Ⅱ―神々の姿―」と題する特集を行なっています(10月12日(月・祝)まで)。

この特集は、奈良市に鎮座する春日大社に祀られる神々の利益と霊験を描く春日権現験記絵模本の魅力とともに、春日信仰の諸相を様々な角度からご紹介する2回目の試みです。昨年は「美しき春日野の風景」をテーマに、描かれた聖地・春日野の風景や、美しい朱塗りの社殿などから、春日の神々への多様な信仰をご紹介しました。今回は「神々の姿」をテーマとしていますが、展示場面を見ていく前に、この絵巻模本についてご紹介しておきましょう。

今回展示している春日権現験記絵模本の原本=春日権現験記絵は、三の丸尚蔵館が所蔵する全20巻の絵巻です。鎌倉時代の後期、時の左大臣西園寺公衡の発願により、高階隆兼という宮廷絵所絵師によって描かれました。通常紙に描かれることの多い絵巻としては異例の絹に描かれおり、数ある絵巻作品の中でも最高峰の一つに数えられています。

江戸時代の半ば頃になると、こうした貴重な絵巻の模本を作ろうという動きが活発化してきます。今回展示しているのは、紀州(和歌山)藩主徳川治宝の発案により、林康足、原在明、浮田一蕙、冷泉為恭、岩瀬広隆といった復古やまと絵師たちによって写されました。模写にあたっては大変な苦労があったことが、附属の目録に記されています。

春日権現験記絵(模本) 目録 長澤伴雄筆 江戸時代・弘化2年(1845)

模写プロジェクトを任された長澤伴雄が、模写の経緯を記しています。様々な苦労を経て完成した際の興奮がほとばしります。

さて、話を今回のテーマ「神々の姿」に戻しましょう。

この絵巻では、春日の神々は様々な姿で人の前に姿を現わしています。とりわけ多いのが人の姿。春日社の主な祭神は、本殿に祀られる武甕槌命(たけみかづちのみこと)、経津主命(ふつぬしのみこと)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、比売神(ひめがみ)とともに、若宮(わかみや)をあわせた五柱の神です。武甕槌命、経津主命、天児屋根命は男神であるため束帯姿で、比売神は女神であるため女性の姿で、また若宮は御子神とされるため童子の姿で人びとの前に顕現しています。

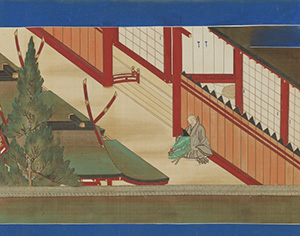

春日権現験記絵(模本)巻第十

樹上で舞を舞う束帯姿の春日明神。

春日権現験記絵(模本)巻第十

雲に乗る女性姿の春日明神。

春日権現験記絵(模本)巻第十四

老僧の膝の上に乗る童形の春日明神。

こうした人の姿とともに、仏の姿でも顕現する場面もあります。日本の神とは、仏が仮の姿で現われたとする「本地垂迹説」という考え方がその背景にあります。

春日権現験記絵(模本)巻第十一

春日三宮が地蔵菩薩の姿で現われたところ。

さて、こうした様々な姿で人びとの前に現われる春日の神々ですが、場面を追っていくといくつか特徴的な点が見えてきます。その一つが、いくつかの例外を除き神の顔を描いていない点です。後ろ向きに描かれる場合はもとより、時に霞や樹木、建物を不自然なまでに配し、神の顔を描かないことに配慮しています。ここには、神の姿を顕わに描くことに対するはばかりがあったと考えられています。

春日権現験記絵(模本)巻第七

画面には春日の二柱の神が描かれていますが、見つけられますか?樹木によってそのお顔が隠されています。

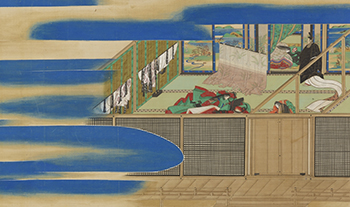

もう一つの特徴が、人が神に出会うタイミングが夢の中だということです。昼日中に堂々と、神が人の前にその姿を現わすことはほとんどありません。漆黒の夜の闇の中にこそ、人が神と出会う舞台が用意されていると言うことができます。

春日権現験記絵(模本)巻第十五

伊勢の斎宮の前に現われた春日明神。みなぐっすりと眠っています。

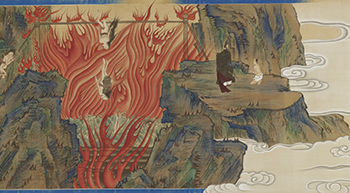

こうした夢以外の、神と出会う重要な場面は人が死に直面した時です。この絵巻では臨終の場面で神に出会う話や、いったん地獄に堕ちた人間が春日明神のおはからいによって救済された話なども描かれています。

春日権現験記絵(模本)巻第六

春日明神のおかげで地獄行きを逃れた男。春日明神の案内でこれから地獄ツアーに向かいます。

そして、神々に出会うために何よりも重要なのは、春日の神々への深い崇敬の念です。この絵巻を見た人びとも、神との縁を結ぶため、敬神の思いを新たにしたことでしょう。

今回の展示では、春日の神々の描かれた場面を特に選んで展示するとともに、神と仏が一体化した信仰形態を示す画像も展示しています。

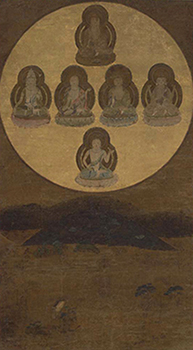

春日本地仏曼荼羅 鎌倉時代・13世紀(2015年9月23日(水・祝)まで展示)

春日野の景観とともに、春日の神々の本来の姿であるとされる仏(本地仏)の姿を描きます。

神々の姿は本来目に見えないものとされます。ですが、どうしても「見たい」という人びとの強い思いによって「神々の姿」は画像として表わされました。

幕末やまと絵師たちの画技とあわせ、多様な「神々の姿」をご覧になりに、是非とも展示室にお運び下さい。

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕(平常展調整室主任研究員) at 2015年09月11日 (金)

「アート オブ ブルガリ 130年にわたるイタリアの美の至宝」開幕!

「アート オブ ブルガリ 130年にわたるイタリアの美の至宝」が、いよいよ9月8日(火)に開幕しました!

開幕に先立ち、9月7日(月)には開会式・内覧会を行い、多くのお客様にご出席いただきました。

開会式の様子(左から吉見読売新聞社事業局長、ジャン-クリストフ・ババン ブルガリ グループ CEO、赤池文部科学大臣政務官、東京国立博物館銭谷館長)

本展覧会の会場は表慶館です。

明治末期の歴史ある建物とブルガリの美が見事に融合しています。

エントランスの天井を見上げると、プロジェクションマッピングにより、万華鏡のような景色が・・・

各展示室は時代ごとに分かれており、創業131年を迎えるブルガリの歴史を辿ることができます。

宝石の美しさはもちろんのこと、大胆な配色や、日本文化の影響を受けたユニークなモチーフなど、バラエティ豊かなジュエリーに驚かれることでしょう。

Room1 展示風景

Room4 展示風景

また、ブルガリをこよなく愛した名女優エリザベス・テイラーにまつわる展示も、本展の見どころです。

エリザベス・テイラーが俳優リチャード・バートンから婚約の証に贈られたブローチなど、ブルガリジュエリーが彼女の人生に寄り添ってきたことが感じられる空間となっています。

Room8 展示風景 映画「クレオパトラ」で実際に着用した衣装も飾られています

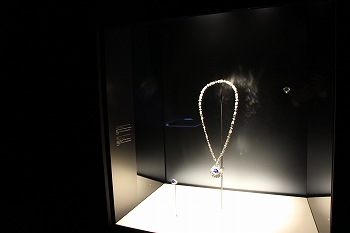

Room9 展示風景 本展チラシ掲載の「ソートワール」(プラチナ、サファイア、ダイヤモンド 1969年)

まさに「至宝」と呼ぶにふさわしいコレクションの数々。

会期は9月8日(火)~11月29日(日)です。

この秋、表慶館でブルガリの美をご堪能ください!

カテゴリ:2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2015年09月10日 (木)

大好評で連日たくさんのお客様においでいただいている「クレオパトラとエジプトの王妃展」ですが、9月9日(水)に20万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

さて、記念すべき20万人目のお客様は、横浜の堀内美里さんとお母様の真理子さん。

比較的空いていそうな雨の日を狙ってお越しいただいたそう。

美里さんには、東京国立博物館学芸企画部長 井上洋一より、記念品として特別展図録、展覧会オリジナルTシャツ、そしてマンガ『王家の紋章』とコラボした展覧会のミニガイドブックを贈呈しました。

「クレオパトラとエジプトの王妃展」20万人セレモニー

左から堀内真理子さん、美里さん、井上洋一学芸企画部長

9月9日(水)東京国立博物館 平成館ラウンジにて

堀内さん親子は、今日は国立科学博物館の「生命大躍進」展から当館の「ブルガリ」展と2つの展覧会を回ってのご来館!

大学で国際関係の勉強をしている美里さんは、「エジプトといえば、まずピラミッドやナイル川が生んだ肥沃な大地など、ステレオタイプなイメージだが、展覧会を通して知識を広げられれば」と語ってくださいました。

また、この夏に中国を訪れたばかりで中国史にも特に興味があり、10月27日(火)から始まる特別展「始皇帝と大兵馬俑」にも是非来てみたいとのこと。

兵馬俑展以外にも、トーハクではこのあとも続々と注目の展覧会やイベントが目白押し。

館内には「あ、こんなこともやるんだ!」という情報がたくさんありますので、チラシや看板、ポスターのチェックもお忘れなく。

さて。あっという間に9月も第2週。

シルバーウィークのご予定はお決まりでしょうか?

今週から表慶館では、「アート オブ ブルガリ 130年にわたるイタリアの美の至宝」も開幕しました(観覧には別料金が必要)。

同展ではエリザベス・テイラーが映画「クレオパトラ」で使用した衣装も展示されており、クレオパトラに関するコラボレーションが期せずして実現しています。

1度の来訪で2つの展覧会と出会える、1粒で2度おいしいトーハクへどうぞお越しください。

皆様のご来館を心よりお待ちしております。

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(広報室) at 2015年09月09日 (水)

「クレオパトラとエジプトの王妃展」のヒロイン、クレオパトラ。

彼女の人生を語るときに必ず登場するのが、アクティウムの海戦です。

今回の1089ブログは、特別編として、ギリシア・ローマ考古学が専門の青柳文化庁長官が、アクティウムの海戦を語ります。

紀元前31年9月2日、ギリシアのイオニア海側にある小さな町、アクティウムの沖でくり広げられた海戦は、ローマの命運を決した戦いでした。

カエサルが紀元前44年に暗殺されて以降、その名声と財産は二人の男に受け継がれました。

一人はカエサルの甥で弱冠19歳のオクタウィアヌス(のちのアウグストゥス)。

もう一人はカエサルと戦場をともにし、輝かしい戦功を挙げた将軍マルクス・アントニウス。

二人はカエサルの暗殺者たちを成敗するまでは互いに協力しあったばかりか、オクタウィアヌスの姉の小オクタヴィアがアントニウスと結婚し、強い絆で結ばれます。

しかし、東方世界を統治するためにエジプトに赴いたアントニウスはクレオパトラ(7世)とともに暮らすようになり、その地からローマ世界全体の支配を目論むようになります。

オクタウィアヌスと覇権をかけた戦いが不可避となった紀元前32年、両者はギリシアに進軍し総力戦の時期を互いにうかがっていました。

決戦の準備を進めていたマルクス・アントニウスは、アテネに滞在中、パルテノンの東側に並ぶ彫像のなかからディオニュソス像だけが崖下の劇場に落ちました。

このことをひどく気にしたアントニウスは、敗戦の予兆であることを懸命に打ち消し、自ら広言していたディオニュソス再来説を否定するほどでした。

カエサルとともに輝かしい武勲をあげた武将も、オクタウィアヌスの影におびえたのか、冷静な判断に欠けていた。

圧倒的な兵力を擁していながらクレオパトラの主張によって海上での戦いを選択したアントニウスは、アクティウム沖の海戦で決着をつける決心をし、陸上と海上の兵力すべてをアクティウム周辺に集結させました。

一方のオクタウィアヌス軍は歴戦の将軍であるアグリッパが指揮をとり、アントニウスとクレオパトラの艦隊を封じ込めるような戦陣をとります。

9月2日朝から小さな海上戦がいくつか繰り広げられましたが、互いに譲ることなく膠着状態になっていました。

この時、クレオパトラは自らの艦隊を率いて突如戦線を離脱するという行為にでます。

浮き足立ったエジプト軍は戦陣をたてなおすこともできず、ついにアントニウスも戦陣を離れ、クレオパトラの後を追うことにしました。

この結果、雌雄を決した海戦はオクタウィアヌスの勝利に終わったのです。

アクティウムの海戦のレリーフ

ローマ時代 ユリウス・クラウディウス朝(前27~後68年)

カルドナ公爵コレクション

(左)オクタウィアヌスが乗る船/(右)アントニウスが乗る船

海戦で敗退し、アレクサンドリアでの篭城戦に場所を移したものの結末は明らかでした。

翌年、武将にふさわしくアントニウスは自らの命を絶ちました。

アントニウスの死後、オクタウィアヌスに捕らえられたクレオパトラも、毒蛇に身を噛ませ、女王としての威厳をたもちながら亡くなります。

ほぼ1世紀にもおよぶ内乱が終結し、地中海域で唯一のこされていたエジプトは、オクタウィアヌスによって併合が完了しました。

本展覧会の最後の部屋に展示されている浮彫りは、このアクティウムの海戦を表すとされています。

100年もの長い内戦の末の決戦、アクティウムの海戦の様子を見ながら、エジプトを守るために身を犠牲にして活躍したクレオパトラにぜひ思いを寄せていただきたいと思います。

カテゴリ:2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 青柳正規(文化庁長官) at 2015年09月09日 (水)