1089ブログ

画家の奥さんはキレイな人が多い、というのは私の偏見かもしれません。が、黒田清輝の《湖畔》のモデルが妻の照子さんであることを例にあげれば、うなずいてくれる方もきっと多いのではないでしょうか。

重要文化財 湖畔 黒田清輝 1897年(明治30) 東京国立博物館蔵

その端正な目鼻立ちは、くつろいだ浴衣姿のなかにも凛としたものを感じさせます。小説家の井上靖もこの女性に魅了された一人のようで、『忘れ得ぬ芸術家たち』というエッセイ集のなかで、小説の主人公として登場させたらどんなに面白いだろう、と述べています。

照子夫人は《湖畔》の他にも黒田作品のモデルとして、しばしば描かれています。今回の展示作品でも、木炭デッサンの《婦人肖像》(№134)や油彩による《婦人肖像》(№168)が照子さんを描いたものです。

(左)婦人肖像 黒田清輝 1898年(明治31) 東京国立博物館蔵 (右)婦人肖像 黒田清輝 1912年(大正元) 東京国立博物館蔵

また今回は展示していませんが、照子さんのご遺族から東京文化財研究所に寄贈された写真群のなかにも、そのポートレートが何点か含まれています。ここではちょっと珍しい、洋装の照子さんの写真をご紹介しましょう。《湖畔》の浴衣姿にすっかりなじんだ眼には、かなり新鮮なインパクトのある一枚です。

照子さんの洋装姿

《湖畔》は教科書にもくりかえし掲載され、昭和42(1967)年には記念切手のデザインに採用されるなど、これまで多くの日本人に親しまれてきました。女優の常盤貴子さんが《湖畔》に扮した、某メーカーの広告もあったように記憶しています。今回の展覧会でも、ショップでは「湖畔キューピー」などの《湖畔》グッズが目を引きます。

展覧会オリジナルグッズには《湖畔》をモチーフにしたものがたくさんあります。右端が「湖畔キューピー」

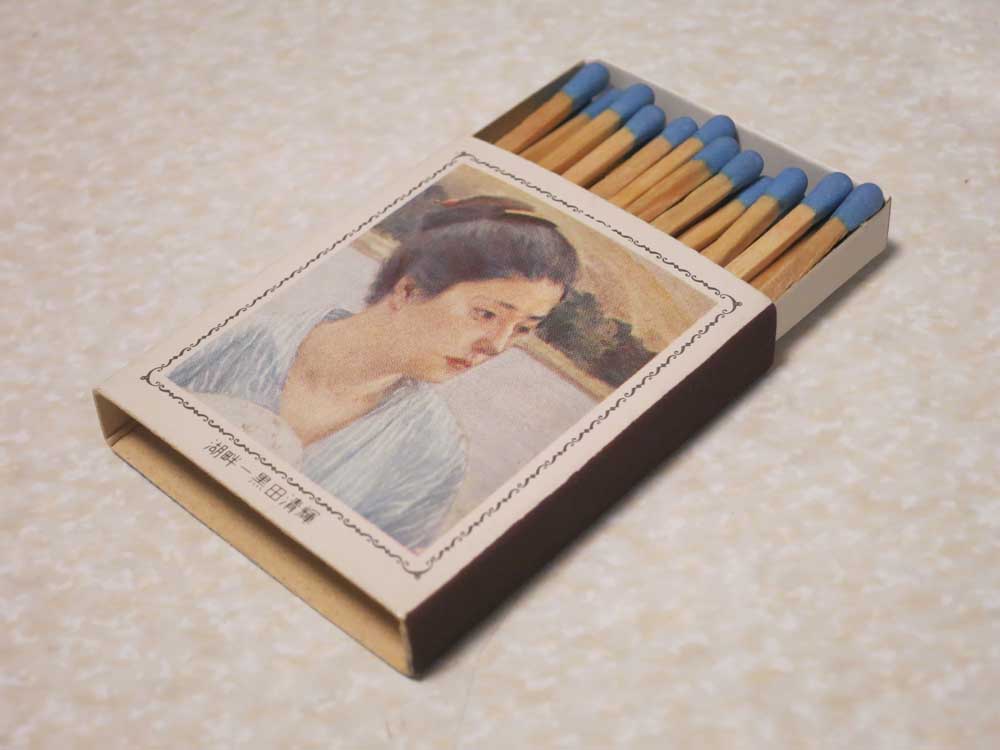

そういえば展覧会に先立って催された内覧会で、私は黒田清輝のご遺族のお一人から、《湖畔》をあしらったマッチ箱をいただきました。某銀行がPR用に作った景品で、昭和46年頃のもののようです。中のマッチの頭が青いのは、きっと《湖畔》の浴衣の色にあわせたのでしょう。今や昔ほどに見かけなくなったマッチ箱ですが、このようにささやかな景品にまで用いられるほど、《湖畔》は多くの人に愛されてきたのだなあ、とあらためて思いました。

《湖畔》をあしらったマッチ箱

特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」は、5月15日(日)までです。

ぜひ、会場で照子さんの姿をご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 塩谷純(東京文化財研究所 近・現代視覚芸術研究室長) at 2016年05月10日 (火)

ほほーい!ぼくトーハクくん!

昨日、京都国立博物館に行ってトラりんに会ってきたんだほ!

ぼくが「広報大使」を務めるトーハクと京都国立博物館(キョーハク?)は同じ仲間、知ってたほ?

トラりんは京都国立博物館の公式キャラクターなんだほ。金・土・日・祝日に行くと会えるんだほ、早速会いに行ってきたんだほ!

平成知新館前でトラりんと

最初は虎だし睨んでるしで怖かったほ…、でもとってもやさしかったほ!

トラりんとのツーショット

館長さんにもご挨拶できたんだほ。

館長室にて佐々木館長とトラりんとぼく

今度はトラりんがこっちに遊びに来てくれるっていう約束をしたんだほ!お友達が出来てうれしいほー。今度はユリノキちゃんも紹介するんだほ!

トラりんとじゃれあうぼく

京都国立博物館では今、「禅-心をかたちに-」っていう特別展をやってるんだほ。トーハクでも10月18日から開催するんだほ!いっぱいの人に来てほしいんだほ!

特別展覧会「禅-心をかたちに-」会場入口にて

重要文化財 龍虎図屏風 狩野山楽筆(京都・妙心寺蔵)前にて

十八羅漢坐像のうち 蘇賓陀尊者・羅怙羅尊者・賓頭盧尊者 范道生作(京都・萬福寺)前にて

初めての出張、楽しかったほー!もっともっとトーハクをPRするためにこれからもどんどん出張するほ!

立ち去るトラりんとぼく

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年05月09日 (月)

七宝という言葉を耳にして、みなさんは何を思い浮かべますか?

七宝焼きのアクセサリーや小物をお持ちの方や、カルチャースクールなど趣味で七宝焼きを経験された方もおられると思います。一般的には金属(銅が圧倒的に多い)の素材(胎(たい)といいます)の表面にガラス釉薬を焼き付け、赤青黄緑など多彩な色面によって文様を表す技法です。西アジア、中国、ヨーロッパでは古くから行われた技法で、日本では奈良県明日香村の牽牛子塚古墳(けんごしづかこふん)から出土した装飾金具(飛鳥時代・7世紀)や正倉院宝物の黄金瑠璃鈿背十二稜鏡(奈良時代・8世紀)が古い例です(展示室に展示されている十二稜鏡は、この正倉院宝物を、明治期の七宝の名工として知られた平塚茂兵衛(2代茂兵衛・敬之)が模して作ったもの)。

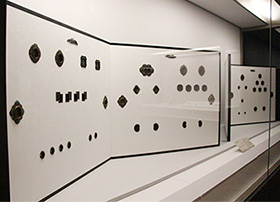

(左)引手の展示風景

(右)黄金瑠璃鈿背十二稜鏡(模造) 平塚茂兵衛作 明治時代・19世紀、原品=奈良時代・8世紀

ただ当初からこの技法を「七宝」と呼んでいたわけではないようです。初期の浄土経典である『無量寿経』に、阿弥陀如来の極楽浄土を荘厳する金・銀・瑠璃(るり)・珊瑚(さんご)・琥珀(こはく)・硨磲(しゃこ)・瑪瑙(めのう)の「七宝」が出てきますが、色ガラス釉の多彩な色面装飾から、後世にこの語で呼ぶようになったと考えられています。ところがその後近世を迎えるまで、日本の七宝は沈黙を続けました。その停滞は日本におけるガラス製品の動向とよく似たところがあり、技術的な問題もさることながら、明快な色彩対比のモザイクが、日本的な美意識に適わなかったためともいわれます。ただ、平安時代後期のいわゆる院政期仏画では、多色の対比と融合による耽美な世界が展開しているので、材質にせよ技法にせよ問題がクリアされたならば、この時代に大流行していてよかったかもしれませんが、今のところ遺例はありません。

近世期、七宝は再び、刀装具や引手(ひきて)・釘隠(くぎかくし)などの建築金具、煙管(きせる)や矢立(やたて)など、比較的小さな器物の表面装飾に用いられるようになりました。近世の妙味である、動物・植物・器物・景物や、その組み合わせ・トリミングなど、情緒豊かな文様のデザインを七宝が飾りました。ただ対象は小品がほとんどで、大きな発展にはつながりませんでした。日本の七宝が最も大きく発展したのは、金工・陶磁・漆工・染織など他の工芸技術と同様、明治時代です。江戸時代を通じて培われた各種工芸技法は、万国博覧会への参加や製品の海外輸出の機会に応えるべく、急速かつ濃密に高度化し、世界を驚かせました。

日本では七宝はこのように、断絶と復活を繰り返してきたのです。

今回の特集では、トーハクが誇る七宝引手の数々を、久しぶりにまとめて展示しました。また、明治時代に大きく発展した尾張(名古屋)七宝の代表的存在である安藤七宝店が、昭和28年(1953)に制作した、七宝の工程見本も展示し、どのようなプロセスをへて七宝作品が出来上がっていくのか、パネル解説を交えてご紹介しています。

七宝技術記録 林貞信・太田良次郎、安藤武四郎(文書記録者)作 昭和28年(1953)

1. 銅で花瓶の形をつくり、下絵を描きます。

重さはこのときが最も軽く、537グラム。

2. 金銀の線をもようの形にはり、焼付けます。

線と釉薬が加わり、重さは825グラムになりました。

3. 釉薬をもようの上にぬり、第1回目の焼き付けです。

釉薬がのっている分、重くなり、1189グラムに。

4. 釉薬をもようの上にぬり、第3回目の焼き付け。

この時点が一番重く、重さは1894グラムに。

5. 表面をとぎ上げ、つやを出し、金具をつけます。

完成した花瓶の重さは、1702グラムになりました。

この展示が「七宝」に近づいていただける機会となれば幸いです。

展示情報

特集「七宝―金属を飾る彩り」(2016年4月12日(火)~2016年6月5日(日)、本館14室)

東洋館第5室「清時代の工芸」では、7月3日(日)まで、中国清時代・19世紀の七宝作品を展示しています。あわせてご覧ください。

関連事業

ギャラリートーク「東京国立博物館の七宝作品について」(2016年5月31日(火) 14:00~、本館14室)

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(京都国立博物館企画室長・東京国立博物館研究員) at 2016年04月30日 (土)

![]() ほほーい! ぼく、トーハクくん。

ほほーい! ぼく、トーハクくん。

実は、最近、トーハクの広報大使に就任してますます活躍中なんだほ。ふふん!

![]() ・・・で、すっかり考古展示室のことは忘れちゃったんだね?

・・・で、すっかり考古展示室のことは忘れちゃったんだね?

![]() 井出さん!? え、考古展示室・・・?

井出さん!? え、考古展示室・・・?

![]() もともとトーハクくんは考古展示室の広報大使だったでしょ!

もともとトーハクくんは考古展示室の広報大使だったでしょ!

![]() もももも、もちろんおぼえているほ。

もももも、もちろんおぼえているほ。

![]() だったら、早速考古展示室においでよ。いま、特集「経塚(きょうづか)出土の瓦経(がきょう)」という展示やっているんだ。

だったら、早速考古展示室においでよ。いま、特集「経塚(きょうづか)出土の瓦経(がきょう)」という展示やっているんだ。

![]() がきょー・・・おいしそうな名前だほ。

がきょー・・・おいしそうな名前だほ。

![]() どういうこと?

どういうこと?

![]() 瓦せんべいみたいだほ!

瓦せんべいみたいだほ!

![]() あのねぇ、トーハクくん! 瓦経は食べられないし、そもそも瓦ではないよ。瓦せんべいとはまったく関係ないから。

あのねぇ、トーハクくん! 瓦経は食べられないし、そもそも瓦ではないよ。瓦せんべいとはまったく関係ないから。

![]() もももも、もちろん知っているほ。

もももも、もちろん知っているほ。

![]() 相変わらず、トーハクくんはまだまだだなぁ。

相変わらず、トーハクくんはまだまだだなぁ。

![]() ・・・!

・・・!

![]() さて、瓦経について説明する前にまずはテーマ展示の「経塚―56億7000万年のタイムカプセル―」を見てみようか。

さて、瓦経について説明する前にまずはテーマ展示の「経塚―56億7000万年のタイムカプセル―」を見てみようか。

![]() タイムカプセル! わくわくするほ。

タイムカプセル! わくわくするほ。

![]() トーハクくんは、末法(まっぽう)思想って聞いたことないかな? 末法というのは、お釈迦さまの死後2000年経つとやってくる時代のことで、いくら修行しても悟りが得られず、正しい行いさえできない世のことを末法の世というんだよ。平安時代の終わり頃、戦や災害が頻発して、人々は「お釈迦さまの教えが正しく働かない、最悪の世の中が到来した!」と思ったんだ。

トーハクくんは、末法(まっぽう)思想って聞いたことないかな? 末法というのは、お釈迦さまの死後2000年経つとやってくる時代のことで、いくら修行しても悟りが得られず、正しい行いさえできない世のことを末法の世というんだよ。平安時代の終わり頃、戦や災害が頻発して、人々は「お釈迦さまの教えが正しく働かない、最悪の世の中が到来した!」と思ったんだ。

![]() なんだか破滅的だほ。

なんだか破滅的だほ。

![]() そうだね、しかもこの末法の世はながーく続くと考えられていたんだ。

そうだね、しかもこの末法の世はながーく続くと考えられていたんだ。

![]() ながーく?

ながーく?

![]() 56億7000万年だよ。

56億7000万年だよ。

![]() !!!

!!!

![]() そして、56億7000万年後に弥勒菩薩(みろくぼさつ)が現れて世の中を救う、とされているんだ。

そして、56億7000万年後に弥勒菩薩(みろくぼさつ)が現れて世の中を救う、とされているんだ。

![]() ほー。

ほー。

![]() でも、せっかく弥勒菩薩が現れてもお釈迦さまの教えが伝わっていないと困っちゃうでしょ? それで、経典つまりお釈迦さまの教えを地中に埋めて後世に残そうとしたんだ。それが経塚だね。

でも、せっかく弥勒菩薩が現れてもお釈迦さまの教えが伝わっていないと困っちゃうでしょ? それで、経典つまりお釈迦さまの教えを地中に埋めて後世に残そうとしたんだ。それが経塚だね。

![]() お経を埋めちゃうんだほ?

お経を埋めちゃうんだほ?

![]() そうそう。お経は経筒という入れ物に納め、経筒はさらに別の入れ物(外容器)に納めて埋められたんだ。一般的に、お経・経筒・外容器の3点セットが経塚には埋められたんだよ。このテーマ展示では、典型的な経塚出土資料を展示しているから、瓦経の特集の前にまずはこの展示を見ておいて欲しいな。

そうそう。お経は経筒という入れ物に納め、経筒はさらに別の入れ物(外容器)に納めて埋められたんだ。一般的に、お経・経筒・外容器の3点セットが経塚には埋められたんだよ。このテーマ展示では、典型的な経塚出土資料を展示しているから、瓦経の特集の前にまずはこの展示を見ておいて欲しいな。

稲荷山経塚出土品

京都市伏見区稲荷山 稲荷山経塚出土

平安時代・12世紀

稲荷山経塚出土の経筒(左)と外容器(右)

![]() あれ? 肝心のお経がないほ??

あれ? 肝心のお経がないほ??

![]() お、いいね~、トーハクくん。グッジョブ! そこで瓦経なんだよ!!

お、いいね~、トーハクくん。グッジョブ! そこで瓦経なんだよ!!

![]() ほめられたほ~。

ほめられたほ~。

![]() 紙は残りづらく、年月を経ることで朽ちてしまう場合がほとんどだから、紙のお経よりも長持ちするものをってことで、粘土にお経を刻んで焼いた「瓦経」が作られた、と考えられるんだ。他にも、石や金属を用いた例も発見されているよ。

紙は残りづらく、年月を経ることで朽ちてしまう場合がほとんどだから、紙のお経よりも長持ちするものをってことで、粘土にお経を刻んで焼いた「瓦経」が作られた、と考えられるんだ。他にも、石や金属を用いた例も発見されているよ。

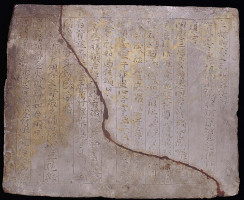

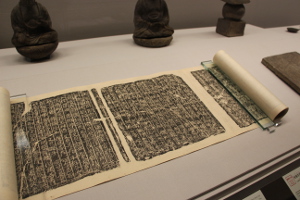

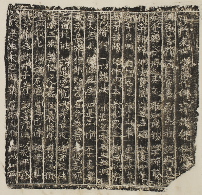

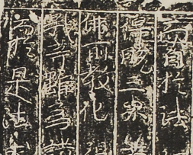

残欠も含め、各地の瓦経を展示しています

滑石(かっせき)という石に経文を刻んだ「滑石経」

伝福岡県筑後市若菜 八幡宮出土

平安時代・12世紀

![]() ・・・読めないほ(ボソッ)。

・・・読めないほ(ボソッ)。

![]() 書かれている内容だけじゃなくて、ほかにもたくさんの情報が詰まっているんだよ。文字がどういう書き順で書かれているかとか、筆跡の違いとか、どんなふうに書かれているかとか、焼き上がりとか、いろいろあるでしょ。

書かれている内容だけじゃなくて、ほかにもたくさんの情報が詰まっているんだよ。文字がどういう書き順で書かれているかとか、筆跡の違いとか、どんなふうに書かれているかとか、焼き上がりとか、いろいろあるでしょ。

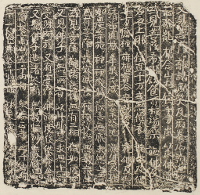

重要文化財 瓦経

三重県伊勢市浦口町旦過 小町塚経塚出土

平安時代・承安4年(1174)

遺存状態の良い瓦経の名品。

紙の経文と同様に、天地や行間に線(界線)が引かれています

極楽寺経塚出土瓦経拓本

江戸時代・19世紀

同じ経塚から出土した瓦経の拓本ですが、複数の筆跡がみられます

※期間中、展示箇所の変更を行います。写真上は5月15日(日)まで、写真下は5月17日(火)~6月19日(日)

![]() ほー!

ほー!

![]() 出土地にも注目してごらん。三重県、鳥取県、岡山県・・・。

出土地にも注目してごらん。三重県、鳥取県、岡山県・・・。

![]() みんな西日本だほ!

みんな西日本だほ!

![]() そのとおり。経塚自体は東北から九州までみられるけど、瓦経が出土した経塚は西日本が中心なんだ。

そのとおり。経塚自体は東北から九州までみられるけど、瓦経が出土した経塚は西日本が中心なんだ。

![]() ほほー!

ほほー!

![]() 観察は考古学の基本だよ。トーハクくんは考古展示室の広報大使なのにねぇ。

観察は考古学の基本だよ。トーハクくんは考古展示室の広報大使なのにねぇ。

![]() (ちょいちょいコメントがきびしいほ。)

(ちょいちょいコメントがきびしいほ。)

![]() 最後にぼくのお気に入りを見て行ってよ。

最後にぼくのお気に入りを見て行ってよ。

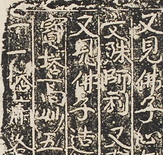

瓦経

兵庫県朝来市山東町 楽音寺出土

平安時代・12世紀

![]() 仏像だほ!

仏像だほ!

![]() これは仏像1体1体に、1字ずつ文字が刻まれているんだ。

これは仏像1体1体に、1字ずつ文字が刻まれているんだ。

![]() いろんなやり方があるんだほ。

いろんなやり方があるんだほ。

![]() そうなんだよね。時代による違いなのか、地域による違いなのか、身分による違いなのか、いろんな例を見比べて「なんで違うのかな」って考えるのが、考古展示室の楽しみ方のひとつだと思うよ。

そうなんだよね。時代による違いなのか、地域による違いなのか、身分による違いなのか、いろんな例を見比べて「なんで違うのかな」って考えるのが、考古展示室の楽しみ方のひとつだと思うよ。

![]() なるほー! 瓦経どうしだけじゃなくて、タイムカプセルの展示コーナーと見比べてみるのも楽しそうだほ。

なるほー! 瓦経どうしだけじゃなくて、タイムカプセルの展示コーナーと見比べてみるのも楽しそうだほ。

井出さん、今日はありがほーございました。

大好物のはにわクッキーを、何とか56億7000万年後まで残せないかと企むトーハクくんなのでした

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年04月29日 (金)

特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」10万人達成!

特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」(3月23日(水)~5月15日(日)、平成館)は、本日10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、カナダでお仕事をされている金丸裕子さん。

本日は、お祖父様のお誕生日ということで、お祖母様、お母様とともに、3世代で黒田展にご来館されました。

裕子さんには、東京国立博物館副館長の松本伸之より、記念品として特別展図録と展覧会グッズの「湖畔なりきり京うちわ」などを贈呈しました。

また、贈呈式には当館広報大使トーハクくんも飛び入り参加! 一緒にセレモニーを盛り上げました。

右から金丸裕子さん、お祖父様の山下修さん、お祖母様の知子さん、お母様の洋子さん、松本副館長

後ろにはトーハクくん!

美術館がお好きな修さんご夫妻は、「湖畔」を観るのを楽しみにしています、とお話くださいました。

平成館ラウンジのなりきり湖畔コーナーでも記念撮影

トーハクは、ゴールデンウィークの4月29日(金)~5月8日(日)まで、休まず開館しています。

開館時間は下記のとおりとなります。

4月29日(金・祝)9:30~20:00

4月30日(土) 9:30~18:00

5月1日(日) 9:30~18:00

5月2日(月) 9:30~18:00

5月3日(火・祝) 9:30~18:00

5月4日(水・祝) 9:30~18:00

5月5日(木・祝) 9:30~18:00

5月6日(金) 9:30~20:00

5月7日(土) 9:30~18:00

5月8日(日) 9:30~18:00

*入館は閉館時間の30分前まで。

ゴールデンウィーク中も、皆様のご来館をお待ちしています!

カテゴリ:news、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2016年04月28日 (木)