1089ブログ

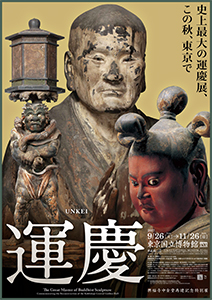

お耳の早い仏像ファンの間では既に話題となっていましたが、興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」をトーハクで開催します(9月26日〔火〕~11月26日〔日〕)。

4月20日(木)には報道発表会を開催し、今までベールに包まれていた展覧会の詳細をご紹介しました。

興福寺は運慶とゆかりの深いお寺。

報道発表会では興福寺の多川貫首よりご挨拶をいただきました

「この展覧会で運慶のすばらしさを伝えたい」と語る浅見研究員

本展は興福寺中金堂再建記念事業として企画したもので、同寺所蔵作品をはじめ、京都、和歌山、愛知、静岡、神奈川など、各地から運慶の作品が出陳されることが、報道発表会で明らかに。

国宝 毘沙門天立像

運慶作 鎌倉時代・文治2年(1186)

静岡・願成就院蔵

写真:六田知弘

重文 聖観音菩薩立像

運慶・湛慶作 鎌倉時代・正治3年(1201)頃

愛知・瀧山寺蔵

写真:六田知弘

「写実性」「姿の美しさ」「いきいきとした表情」とは、本展担当の浅見研究員が語る運慶作品の魅力。

特別展「運慶」は、その圧倒的な造形を余すことなくご覧いただける展覧会です。

さらに、運慶の父・康慶(こうけい)、息子・湛慶(たんけい)と康弁(こうべん)の作品もあわせて展示することで、運慶の登場前夜から次世代への継承までもがたどれるという、スケールの大きさ!

まさに、史上最大の運慶展です。

国宝 天燈鬼立像(右)・龍燈鬼立像(左)

康弁作 鎌倉時代・建保3年(1215)

奈良・興福寺蔵

写真:六田知弘

こうして本展の見どころを知れば知るほど期待が高まりますが、開幕は約5ヵ月先のこと。

それまで「仏欲」が抑えきれない! という人、あるいはこの期間を利用して予習をしたい! という人、「運慶学園」に入学しませんか?

報道発表会の行われた4月20日に「運慶学園」も開校!

手芸部部長の篠原ともえさんも意気込み十分です

「運慶学園」は、豪華講師陣が授業、部活を通してさまざまな視点から運慶の魅力をお伝えする運慶ファンクラブサイトです。

運慶について知りたい人は授業から、もっと身近に運慶の魅力を感じたい人は部活から。

それぞれの興味にあわせて、学園生活をスタートできます。

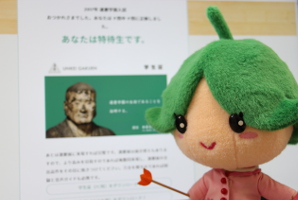

運慶に関する知識レベルをチェックするため、入学試験も設けられています。

早速、トーハクくんとユリノキちゃんが入試に挑戦しました。

結果は…

ユリノキちゃんは余裕の「特待生」。さすがですね。

![]() 手芸部でアクセサリー作りに挑戦してみたいです。

手芸部でアクセサリー作りに挑戦してみたいです。

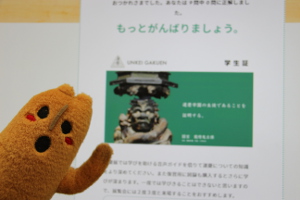

一方のトーハクくんは「もっとがんばりましょう」。

![]() いろんな授業を受けて、開幕までにユリノキちゃんを追いこしてみせるほ!

いろんな授業を受けて、開幕までにユリノキちゃんを追いこしてみせるほ!

入学試験の受験者には、壁紙としてお使いいただけるWEB学生証をプレゼントしています。

また、本展覧会ではさまざまな特別前売券をご用意しています。

グッズ付き、レクチャー付きなど、特典いろいろの前売券。

早いものは発売間近。今のうちにチェックして、どうぞお買い逃しのないように!

こういったお楽しみ企画も充実していますが、もちろん展覧会自体も充実した内容となるよう、日々準備を進めています。

どうぞご期待ください。

カテゴリ:news、彫刻、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2017年04月28日 (金)

こんにちは、保存修復室の瀬谷愛です。

特集「幕府祈願所 霊雲寺の名宝」が始まりました!

THE仏画!

会場は、本館2階、西側の特別2室。

ひと部屋だけですが、濃密な空間になっています。

当館の特集は、基本的に館蔵品と寄託品とで構成するのですが、今回は霊雲寺様のご厚意により、多くの寺宝を拝借することができました。

そのため、はじめに企画したときの私のイメージより、何倍も充実しています。

この機会にぜひ、たくさんの方にご覧いただきたい展示です。

春が来たなァ~

ご宝物を拝借に伺ったのは、4月3日。

今年は少し遅めだった桜の花が咲き始めたころでした。

博物館から車で10分(距離は近いのですが、とにかく上野の駅前は混んでいる!)。

美術品輸送の作業員さんたちと、しばし春の訪れを味わうことができました。

霊雲寺は、文京区湯島の湯島小学校のとなりに建つ、真言宗のお寺です。

江戸時代の元禄4年(1679)5代将軍徳川綱吉の帰依を受けた、覚彦浄厳(かくげんじょうごん)が幕府祈願所として開きました。

「幕府祈願所」というのは、幕府が建立した、国家安泰や病気平癒などのための祈祷を行なう寺院のことをいいます。

浄厳は、定期的な祈禱のほかに、将軍綱吉の息女鶴姫や大名たちのために祈禱を行なったり、綱吉に経典の講説を行なうなど、多忙な日々を行なっていたことが記録からわかっています。

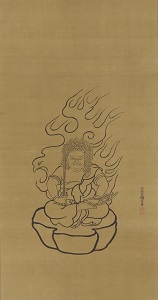

徳川綱吉筆 不動明王像 江戸時代・元禄8年(1695) 絹本墨画

将軍綱吉からは、こんなご寄進が!

綱吉は、江戸両国の回向院で法隆寺出開帳が行われた翌年の元禄8年(1695)浄厳に自筆の不動明王像を寄進しています。

同じ年には、正月・5月・9月に行なう鎮護国家の祈禱の本尊として「大元帥明王像」も寄進しましたが、こちらは関東大震災で焼失してしまいました。

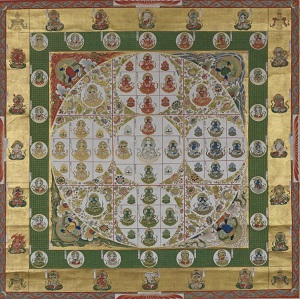

両界曼荼羅図 江戸時代・17世紀 紙本着色

今回の展示のハイライトは、浄厳オリジナル両界曼荼羅です。

さて、一方で、江戸の庶民にも真言を広めようと考えた浄厳は、霊雲寺で「結縁灌頂(けちえんかんじょう)」を盛んに行ないました。

これは、目隠しをして、床に敷いた曼荼羅(壁に掛ける曼荼羅ではなく、床に敷く「敷曼荼羅」)に華(菊)を投げ、華が落ちたところに描かれる仏菩薩と結縁する儀式です。

元禄8年(1695)9月、浄厳が霊雲寺で灌頂壇を開いたところ、

30日間の結縁入壇者数は、34,442人!

毎日1,000人以上が訪れた計算になります。

そして、2年後の開壇では、21日間に89,967人が入壇したといいます。

このペースは、現在、好評開催中の特別展「茶の湯」の入館者数に匹敵します。

やるな、江戸庶民……!

こうして結縁灌頂の評判は広まり、霊雲寺は江戸の幕府と庶民になくてはならない存在となりました。

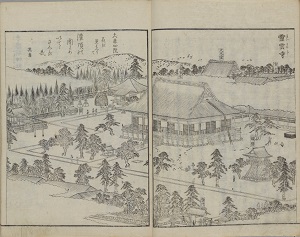

その様子は、19世紀に出版された「江戸名所図会」にも表されています。

江戸名所図会 齋藤長秋著 江戸時代・天保7年(1836)

灌頂の闇よりいでてさくら哉

中央に建つひときわ大きなお堂が、灌頂堂です。

春、霊雲寺で結縁灌頂を受け、目隠しをとって外へ出ると、明るい陽射しが桜にふりそそいでいる。

目隠しの闇とともに、仏と縁を結ぶことで心の闇も晴れた。

そんな特別な場所としての霊雲寺が、宝井其角の句に読まれています。

きっと、ここで結縁灌頂を受けた多くの人が共感できる気持ちだったことでしょう。

6月4日(日)まで。途中5月16日(火)より一部展示替えとなる作品があります。

関連事業

ギャラリートーク「幕府祈願所霊雲寺と開基浄厳」

2017年5月16日(火) 14:00~14:30 本館特別2室

| 記事URL |

posted by 瀬谷 愛(保存修復室主任研究員) at 2017年04月27日 (木)

本館14室では現在、特別展「茶の湯」の開催に合わせて、関連展示として「懐石のうつわ」(5月21日(日)まで)を特集しています。

懐石とは、茶事における食事のことです。 …ん?「茶事(ちゃじ)」?

お茶のお稽古をしている人はよくご存知でしょうが、そうでない人にはちょっとなじみのない言葉かもしれません。

茶事とは、お茶を飲むことを主目的として、人が茶室に集い、飲食を楽しむ会のことです。

季節やとり行なう時間帯によって茶事にはいくつかの種類があり、それぞれに約束事や特徴が異なります。

炭をおこすところ(炭手前)から、食事(懐石)、抹茶を飲む(濃茶、薄茶)ことまでがおよそ含まれ、この一連の流れを同席した客同士でともに過ごすことになります。(長いものでは、半日がかりにもなります。)

こうした茶事をとりしきる亭主は、客人に心ゆくまで茶を楽しんでもらうために、誠心誠意を込めて準備をし、当日もさまざまな心くばりでもてなしをするのです。

懐石では時季に合った食材選びなど、主役はあくまで料理ですが、そこで用いられるうつわも重要。

料理を引き立てつつ客人の目をも喜ばせる、大切なもてなしの道具なのです。

この特集では、懐石に用いられるうつわについて、館蔵品を中心に一堂に展示しました。

懐石では、はじめ飯椀、汁椀とともに向付(むこうづけ)と呼ばれる陶磁器に入った膾(なます)やお造りが出されます。

漆塗懐石道具 渡辺喜三郎作 昭和時代・20世紀、織部開扇向付 美濃 江戸時代・17世紀

懐石が漆器と陶磁器から構成されることを示しています。二つの椀の向こう側に置かれるので、「向付」です。

今回は、漆器の懐石具を代表する館蔵品として、5代中村宗哲の作品一式を展示しました。

朱に網目の模様が入った本作品は、「紀州侯より加州侯へ進ぜられし候節の好なり」(『茶道筌蹄』)という記録があり、大名家のための懐石道具でした。すべてが漆器でしつらえられ、格が重んじられています。

網絵懐石道具 5代中村宗哲作 江戸時代・享和元年(1801)

表千家六代原叟(げんそう)好みとされています

大きなケース2つには、「桃山様式の懐石具」と「中国への注文の懐石具」を展示しました。

どちらも、安土桃山時代から江戸時代の初めにかけての茶の湯隆盛の時期に、各地の窯でさかんに作られていたもので、個性豊かな表現が見られます。

例えば、美濃の織部焼は、それまでには見られなかった破格の造形が用いられ、唐津の鉄絵の表現は飄々として伸びやかさが感じられます。

中国で明時代の末に日本からの注文で作られた古染付は、中国で注文の主題を解さないままに陶工の解釈で作り出され、もはや何を表現しているのかわからないものもあります。でもそれもまた一興。茶席を和ませます。

織部扇形蓋物 美濃 江戸時代・17世紀

伝統的な扇形を蓋物に作り上げています。蓋をしても、開けても楽しい作品です

古染付御所車図六角手付鉢 中国・景徳鎮窯 明時代・17世紀 (広田松繁氏寄贈)

まっすぐ進めなさそうな御車に、不思議な烏帽子の人々。どこへ向かうのでしょう…

食事をすすめながら、さまざまな器のかたちや模様を楽しみ、会話を弾ませる。

茶事の懐石という形式のある場でも、同席の人と「ともに楽しむ」心は、日常の食事と変わらないのではないかと思います。

展示室では、多様な器種、文様を楽しんでいただきたく、沢山の懐石具を展示しています。

皆さんもぜひ、展示室でお気に入りのうつわを見つけてみてくださいね。

| 記事URL |

posted by 横山 梓(保存修復課研究員) at 2017年04月25日 (火)

4月11日(火)の開幕から約1週間。

特別展「茶の湯」、もうご覧になりましたか?

連日多くのお客様にお越しいただいている一方で、「何だか敷居が高くて…」というお声も耳にします。

そんな茶の湯ビギナーさんのため、本展の楽しみ方をご紹介します。

【茶の湯の名品ずらり】

国宝「曜変天目 稲葉天目」、国宝「油滴天目」、国宝「大井戸茶碗 喜左衛門井戸」、国宝「志野茶碗 銘 卯花墻」。

茶碗だけでなく、水指、茶入、釜、花入、絵画、書など、茶の湯に関わる名品中の名品をご覧いただけます。

左:国宝「曜変天目 稲葉天目」静嘉堂文庫美術館蔵 *展示は~5月7日(日)

右:国宝「油滴天目」大阪市立東洋陶磁美術館蔵

左:国宝「大井戸茶碗 喜左衛門井戸」孤篷庵蔵 *展示は4月28日(木)~

右:国宝「志野茶碗 銘 卯花墻」三井記念美術館蔵

茶の湯ビギナーさんもひきつけてしまうのが、名品の「名品」たる所以。

多くの作品が並ぶ展示室ですが、ぐるりと見回したときに自然と目のとまる作品が、きっとあるはずです。

左:重文「祥瑞蜜柑水指」湯木美術館蔵

右:国宝「青磁下蕪花入」アルカンシエール美術財団蔵

国宝「紅白芙蓉図」東京国立博物館蔵 *展示は5月23日(火)~

研究員いわく「このすべてが、ひとつの会場で見られることがすごい」。トーハクだからこそ叶った、奇跡のラインナップです。

こんな貴重な機会を逃すなんてもったいないと思いませんか?

【あの人の好み】

本展では、茶の湯の歴史を作ってきたさまざまな人物を紹介していますが、それぞれが賞玩した作品の向こう側に、その人の美意識が垣間見えるように思います。

例えば千利休。

第3章では千利休に焦点を当て、利休がとりあげたものと利休が創り出したものを紹介しています。

同じ第3章の後半では、古田織部ら利休の弟子についても紹介していますが、利休ゆかりの作品と比べると、それぞれの好みの違いが見えてきます。

会場では映像で千利休の茶室「待庵」と、再現展示で古田織部の茶室「燕庵」も紹介しています。茶室にも2人の好みの違いが反映されています。

歴史に名を残す「あの人」の好みを探りながらご覧いただくのも、オススメの楽しみ方です。

【この「銘」が気になる!】

「破袋」、「ムキ栗」、「虹」、「けつりそこなひ」…さて、何のことでしょう?

これらはみんな展示作品の「銘」です。

トーハクのウェブサイトでは本展の作品リストを公開していますが、リストをつらつら眺めてみると「これは一体?」と思うような銘が目につきます。

「この作品が見たい」というほど茶の湯に詳しくない、という方は、気になる「銘」の作品をお目当てにしてみてはいかがでしょうか。

重文「黒楽茶碗 銘 ムキ栗」文化庁蔵

それぞれが果たしてどんな作品なのか、ぜひご自身の目でお確かめください。

【茶入のための茶室「転合庵」の公開】

今年の春の庭園開放は5月7日(日)まで。いつもより期間が長いと思いませんか?

なぜかというと…

「瀬戸茶入 銘 於大名」東京国立博物館蔵

こちらの茶入は小堀遠州が八条宮から賜ったというもの。そして、これの披露のために建てられた茶室が転合庵です。

庭園に立つ転合庵は、於大名とともに当館に寄贈されました。

特別展「茶の湯」にあわせて、今年は庭園開放を延長するとともに、転合庵の内部も特別に公開しています。

庭園開放と転合庵の公開は5月7日(日)まで。10:00~16:00

*4月30日(日)は転合庵の公開を休止

特別展で於大名をはじめとする遠州ゆかりの作品を見た後は、遠州ゆかりの茶室へ。

これも本展ならではのお楽しみです。

茶の湯というのは「取り合わせ」がポイントなのだそうです。

つまり、客人のためにどういうお道具を選び、どういう空間を作り上げるか、そこにもてなしの気持ちを表現するのだそうです。

そういう意味では、特別展「茶の湯」は、言わばトーハク大茶会。

取り上げている作品、その展示方法、会場のデザイン、関連イベントなど、皆様に「茶の湯」に親しんでいただけるよう、本展関係者がプロデュースした大茶会です。

茶の湯ビギナーさんもご一緒に、さあ、どうぞ一服!

茶室「燕庵」の再現展示では、写真が撮れるんだほ

カテゴリ:2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2017年04月19日 (水)

平成29年 新指定 国宝・重要文化財─トーハクの所蔵品も国宝・重文に!─

今年も「新指定展」の季節がやってきました。

開催前からお問合せも多く、皆さんの関心の高さがうかがえます。

平成29(2017)年は、新たに彫刻から3件、書跡・典籍から2件、古文書と考古資料からそれぞれ1件ずつの7件が国宝に、絵画7件、彫刻4件、工芸5件、書跡・典籍3件、古文書4件、考古資料と歴史資料がそれぞれ7件が重要文化財に指定されることとなりました。

特集「平成29年 新指定 国宝・重要文化財」(2017年4月18日(火)~5月7日(日) 本館8室・11室)では、追加指定の2件も合わせた46件(写真パネルのみの展示含む)の作品を展示します。

ここでは代表選手として、国宝に指定された彫刻1件を紹介します。

銅造釈迦如来倚像(東京・深大寺蔵)は、2011年にトーハクで開催された「手塚治虫のブッダ展」 にも登場したので、見覚えのある方もいるかもしれません。

国宝 銅造釈迦如来倚像 飛鳥時代・7世紀 東京・深大寺蔵

明るい表情の少年のような顔立ち、流麗な衣文の表現など、白鳳仏の傑作といわれています。

近年、飛鳥時代後期の美術において、大陸文化の受容のありさまや材質技法の特色などの研究が進展したことをふまえ、この時代の代表作の一つとして、国宝に指定されました。

そして、トーハク所蔵品も一挙5件、指定を受けました(国宝1件、重要文化財4件)。

国宝に指定されたのは、奈良県東大寺山古墳出土品(一括)です。

国宝 金錯銘花形飾環頭大刀 古墳時代・4世紀 (刀身=中国製・2世紀) 奈良県天理市 東大寺山古墳出土

金錯銘花形飾環頭大刀「中平」年銘部分

花形飾環頭(左)、家飾環頭(中、右) 奈良県東大寺山古墳出土品より

奈良県天理市にある東大寺山古墳は、古墳時代前期後半に築造された前方後円墳です。

出土品のなかでも、「中平」年銘のある金錯銘花形飾環頭大刀は、古墳時代における金石文(きんせきぶん)の最古かつ代表的遺品として知られています。

また、他に例を見ない花形飾環頭大刀、家形飾環頭大刀をはじめ、鍬形石や車輪石、銅鏃など、多種多量の副葬品があり、この時代を代表する資料群として大変貴重なものです。

近年、再調査や保存修理が行われ、総括報告書が刊行されるなど、再評価が進んでいることにより、国宝に指定されました。

続いて、重要文化財に指定された絵画2件。

特別展「鳥獣戯画─京都 高山寺の至宝─」(2015年)での出品も記憶に新しい、紙本墨画鳥獣人物戯画甲巻断簡は、京都・高山寺に伝来する国宝「鳥獣人物戯画」四巻のうち、甲巻の第十六紙の前につながる部分です。国宝四巻の解体修理にともなう調査で、もともとは一連のものであったことが明らかになったことにより、重要文化財に指定されました。

重要文化財 紙本墨画鳥獣人物戯画甲巻断簡 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵

紙本金地著色松図は、トーハクの今年の年間スケジュールパンフレットの表紙にもなったタイミングでの重要文化財指定でした。

中世にさかのぼるやまと絵屏風の代表的作例です。空も土も全て金箔を押す総金地屏風の現存最古の例として注目されています。

重要文化財 紙本金地著色松図 室町時代・16世紀 東京国立博物館蔵

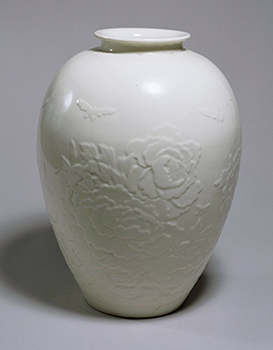

工芸品からは1件。

重要文化財 白磁蝶牡丹浮文大瓶 三代清風與平作 明治25年(1892)東京国立博物館蔵

明治26年(1893)に開催されたシカゴ・コロンブス万国博覧会の出品作、白磁蝶牡丹浮文大瓶です。作者の三代清風與平は、京焼の近代を代表する名工で、博覧会での高評価により、陶芸家として最初の帝室技芸員となった人物です。欧米輸出用の産業品とは一線を画す作風は、明治20年代の陶芸が目指した方向性が明確に打ち出されている点が貴重です。

最後に、考古資料より1件。

重要文化財 東京都野毛大塚古墳出土品 古墳時代中期 東京国立博物館蔵

東京都世田谷区にある野毛大塚古墳から出土した、東京都野毛大塚古墳出土品(一括)です。

この時代に特徴的な石製模造品が中心ですが、特に、導水祭祀施設の一部を表現したと見られる「槽(そう)」は、国内に例がなく、奈良県明日香村にある酒船石にも形状が似ていることが知られています。古墳時代における、水を介した祭祀を考える上で重要な資料です。

このように、国宝や重要文化財に指定された文化財(作品)には、それぞれが持つ歴史や希少性が、日々の研究で明らかになって評価されたものばかりです。

わたしたち国民の新たな宝を、ぜひ、間近にご覧ください。

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2017年04月17日 (月)