1089ブログ

紫禁城。こは夢魔のみ。夜天よりも厖大なる夢魔のみ。

(芥川龍之介 『北京日記抄』より)

芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)が北京を訪れたのは、清朝が滅んで10年を経た大正10年・中華民国10年(1921)のこと。紫禁城(しきんじょう)には清朝最後の皇帝となった宣統帝溥儀(せんとうていふぎ、在位1908~1912)が未だ居寓し、紫禁城は僅かに文華殿と武英殿だけが「古物陳列所」として公開されるにとどまっていました。

明の永楽帝(えいらくてい、在位1402~1424)から清の宣統帝までおよそ500年、明・清両朝合わせて24人の皇帝が皇宮とし、その実態が依然として厚いベールに覆われていた紫禁城に、芥川龍之介はうなされるような空気を感じたのでしょうか。

芥川龍之介の訪中から遡ること20年、清朝末期の明治34年・光緒27年(1901)に一人の日本人が紫禁城を撮影しました。写真師・小川一真(おがわかずまさ、1890~1929)です。

太和門 小川一真撮影 明治34年・光緒27年(1901)(前期:10月22日まで)

雑草が生い茂る紫禁城

当時、北京は前年に起った義和団事件で八か国連合軍の占領下にあり、小川一真は清朝第11代皇帝の光緒帝(こうしょてい、在位1875~1908)と慈禧皇太后(西太后、じきこうたいこう(せいたいこう))が西安へ逃れている最中に行われた東京帝国大学の紫禁城の建築調査に同行し、紫禁城を中心に「北京城写真」と呼ばれる一群の写真を撮影しました。

万寿山ノ廊 小川一真撮影 明治34年・光緒27年(1901)(前期:10月22日まで)

驚くほどの被写体深度で撮影された頤和園の回廊

東四牌楼ノ民家 小川一真撮影 明治34年・光緒27年(1901)(後期:10月24日~11月19日)

ぬかるんだ道に馬が足を取られた一瞬をとらえています

さて、小川一真の撮影した紫禁城の写真を見て、光緒帝の在位中にも関わらず、雑草が茫々と生い茂り、荒城と化した紫禁城の姿を不思議に思われる方も多いのではないかと思います。

東京帝国大学の伊東忠太(いとうちゅうた)の日記『渡清日記』(日本建築学会所蔵)に、こんな一節があります。

「…庭前雑草人ヲ没ス、常ニ斯ノ如キ乎、官吏答テ曰ク、天子在サバ一草生スルモ吾人ハ斬ニ処セラルベシト」(紫禁城ではいつも人が隠れてしまうほど雑草が生い茂っているのか、と官吏(役人)に問いかけると、天子(皇帝)がいらっしゃれば一本の草が生えただけで私は処刑されてしまいます)との回答に、「更ニ問テ曰ク、庭前屋上高サ六尺ニ及フ灌木アリ、コレ三四年ヲ経タルモノナラザルベカラズ、修繕ヲ怠ルニ非ズシテ何ゾヤト」(前庭の屋根の上には高さが六尺に及ぶ灌木があり、これは三~四年は経ているに違いありません。修繕を怠っているに他ならないではありませんか)と問うと、官吏はついに答えなかったそうです。

芥川にとって紫禁城は「夜天よりも厖大なる夢魔のみ」と映ったようですが、北京での滞在はすこぶる居心地が良かったらしく、北京の街並みや人々への愛着を終生にわたって持ち続けていました。小川一真が撮影した北京城に、みなさまは何をお感じになりますでしょうか。

この小川一真の「北京城写真」を、現在、平成館企画展示室において展示(特集「清朝末期の光景―小川一真の北京城写真―」(前期は2017年10月22日(日)まで、後期は10月24日(火)~11月19日(日))しております。小川一真の優れた写真技術によって撮影された清朝末期の光景。今は失われた当時の貴重な雰囲気をご堪能ください。

| 記事URL |

posted by 関紀子(登録室アソシエイトフェロー) at 2017年10月06日 (金)

今回のブログでは、展示中の様子や、出品作家に聞いた作品に関するエピソードをいくつかご紹介しようと思います。(前回のブログはこちら)

今回いらした作家さん、展示が出来上がった状態を見に来るというより、ほぼ自ら展示をした人が多く、このように主体的に展示に関わるところもまた「フランス人間国宝」ならでは、なのだそうです(監修者のエレーヌ・ケルマシュテールさん曰く)。

基本的に、自分の作品は自分で展示します。

左は扇「香り立つポップアップ」を整えるル・グエンさん

右は、「茶碗 Tenmoku(天目)」の展示順序や表裏の配置を検討しているジレルさん

さて、本展に出品している作家15人のうち、一番先に来日したのは、フランソワ=グザヴィエ・リシャールさん(壁紙)とピエトロ・セミネリさん(折り布)のおふたり。どちらも室内装飾分野に関わっているためか、お互いの部屋(リシャールさんは第3室、セミネリさんは第5室)を行き来し、「どんな感じ?」など話しながら展示作業を進めていたのが微笑ましかったです。

リシャールさんに「今回の展覧会で挑戦したところは?」と尋ねたところ、「初めて和紙を使ってみたよ。とても感じがいいね」とのお答えでした。木版の木型は主に18世紀のものですが、当時5色・10色と多色刷りされていたものを、和紙に白色だけで刷ってみたところ、その透け具合が気持ちよかったので今回の展示品ができたのだそう。

なおこの部屋、彼の展示が終わらないとル・ベールさんの真鍮とドゥ・コーヌさんの麦わら象嵌チェスト(150kg近くあります!)が置けないので、かなり頑張って急いでくれましたが、どの順にどう掛けていくか、垂直に下がっているか、など細かくチェックしながらだったため、結局5日がかりとなったのでした。

写真左:自ら脚立に乗って展示するリシャールさん(右)と、手伝う日仏スタッフ

写真右:巻き上げの最終仕上げも自分で

セミネリさんの作品は、タイトルが「隠遁者」とか「深き淵より」と、なんだか重た~い感じだったので、ご本人もそういう人だったら話しかけづらいな。。。と思っていたのですが、全くそんなことはなく、静かで物腰柔らかなとっても優しい方でした!

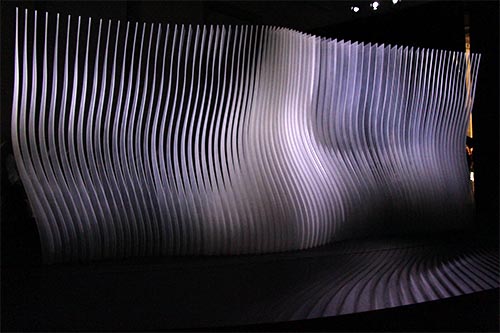

展示室中央に置かれた作品「トレーン」は、ミャオ族から物々交換で入手した18メートルもある布を、アシスタント含め4人で2か月かけて折った作品だそう(その他の作品は一人で制作)。手順としては、図面を引き、布にテープで折り位置の目処をつけ、端から手で折っていくそうで、折り方にもよりますが、出来上がりの2~3倍の布が必要になるそうです。布が掛けられている木の支持具もセミネリさんのデザインなので、作品と統一のとれた支持具にもご注目ください。

作品を整えながら、全体的な配置にお悩み中のセミネリさん

でも写真をお願いすると笑顔で対応。ありがとうございます!

その後エマニュエル・バロワさん(ガラス)が来日し、そのあとは次々と作家さんたちが来て、会場内の人口密度と賑やかさは一気に上がりました。

バロワさんは、ご自身とアシスタントさんとの2人だけで「探求」を黙々と組み立てていたのですが、最後に大工さんたちと総がかりで鉄の枠組みを外した時の、揺れたガラスの美しさ(と怖さ!)は圧巻。この壮大なガラス作品は、東博構内で屋外展示されている黒門(重要文化財)からインスピレーションを受けて制作されたそうなので、展覧会からの帰り道に、ぜひ黒門もご覧になってくださいね。

一枚ずつ丁寧にガラスを磨きながら並べていくバロワさん

ちなみに並んでいるガラス板の数は約80枚

ジェラール・デカンさん(紋章彫刻)には、かねてより疑問だったガラスへの刻印方法を質問。すると「まず初めにいくつも動物の石膏型作って、それを石膏版に押していく。そのあとそこにガラスを流し込んで作っているんだよ」とのことでした。水平状態で制作されているのですね!いわれてみれば当たり前なのですが、紋章というとなんだか “上から押し付ける”という先入観があったので、目から鱗でした。。。

作品について説明してくれるデカンさん

(お隣は制作パートナーのソフィー・ルノワールさん)

また、傘の展示はまさに協同作業。12人がそれぞれ1本ずつ傘を持ち、作家のミシェル・ウルトーさんが「君はあっちへ、君はこっちでしゃがんで、あと君はもっと腕を伸ばして!」と傘の配置を指示。そして監修のエレーヌさん、空間デザイナーのリナ・ゴットメさんに相談するのですが、傘持ち部隊から「早く~!」「しびれてきた~!」「壁になっちゃうよ~」などとヤジが次々。ようやく場所が決まって「オーケー決まったよ!皆ありがとう~」となった後、皆が適当な場所に置いたので、いざ大工さんが支持具を取り付ける時にまた場所がわからなくなるというコメディな一幕も。。。(ウルトーさん自身もよく覚えてなかったのに、しっかり者のリシャールさんが写真を撮っていたので事なきを得たのでした。良かった!)

傘の展示でわいわい相談中。左からボネさん(鼈甲)、一人置いてウルトーさん(傘)、

ケルマシュテールさん(監修)とほぼ隠れてしまったル・ベールさん(真鍮)、

リシャールさん(壁紙)、そして後姿のゴットメさん(空間デザイン)

先に展示が終わった作家は他の展示を手伝ったり、似た技術の作家同士「ここどうやって作ってるの?」とか「これ何の素材?」などお互いに吸収しあおうとする姿が印象に残った展示作業期間。彼らの人柄の良さと、更なる進化を求める作家としての前向きな姿勢を感じることができた1週間強でした。

カテゴリ:2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 熊谷美和(特別展室アソシエイトフェロー) at 2017年10月04日 (水)

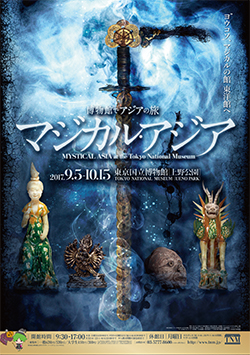

東洋館では現在、「博物館でアジアの旅(マジカル・アジア)」(~2017年10月15日(火))が開催中です。

アジアのおめでたいもの、魔除け、呪いなどの不思議なパワーにまつわる作品、マジカル作品を展示しています。

このイベントに関連して、2017年9月18日(月)にファミリー向けワークショップ「ナイト・ミュージアム 親子で東洋館探検!」を開催しました。

台風の影響で、当選した参加者のみなさんはどれくらい集まっていただけるのかとても心配でしたが、当日は台風一過! 暑いくらいの陽気の中、26組72名のみなさんにお集まりいただきました。

みなさん始まる前からワクワク! 集合時間よりも早く集まってくださっているご家族や、クリップボード持参でご参加いただいた方もいらっしゃいました。

まずは探検前にガイダンス。

東洋館の紹介や館内でのお約束をみんなで確認しました。

合言葉は、ごえんだま。

【ご】ごくごく飲み物のめません。

【えん】えんぴつをつかいましょう。

【だ】ダッシュはしないで、ゆっくりと。

【ま】まぶしい!フラッシュ禁止!

合言葉をみんなで確認したら、いよいよ東洋館へ出発です!

誰もいなくなった閉館後の東洋館。

展示室はシャッターが閉まっていたので、係の方に開けてもらいました。

ところが、展示室は真っ暗!

閉館後の展示室は真っ暗

ここで先ほど確認した合言葉が登場です。

みんなで合言葉の【ごえんだま】を言ってみると… 展示室の電気がつきました!

さっそくマジカル作品が集まっている3階の5室へ移動開始です。

5室に到着してみると、閉館したはずなのに何やら人影が…

声をかけてみると、マジカル・アジアに展示されるはずの作品「銭剣(せんけん)」を運んできたが、行方が分からなくなって困っているとのこと。

清時代の衣装を着ている人、オロオロしています

銭剣を探し出すために、館の住人“Mr.東洋館”から出題されたミッションにみんなで挑戦です!

1つ目のミッションは「マジカルアニマルを探せ!」

5室で展示されている作品の中から、ヒントの写真を手掛かりに動物を見つけだすというもの。

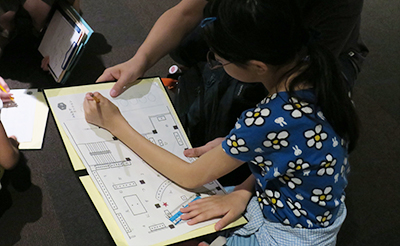

動物があらわされた作品を見つけたら、展示室マップに印をつけます。

ヒントの写真の順番に印を直線でつなぐと、次のミッションへのメッセージが表れるようになっていました。

印と印をつなげていくと、あるメッセージが…

みんなで「10室にむかえ」というメッセージを見つけだせたので、5階10室に移動です。

10室ではMr.東洋館からの2つ目のミッションに挑戦です。

今度のミッションは2階から5階の7つの部屋を巡って、7つのマジカル作品を見つけだすというもの。

渡されたミッションシートはA・B・Cに分かれていて、家族ごとに探す作品が異なっていました。

写真の作品を見つけたら、シートの空欄に、作品名をひらがなで書き込みます。

マジカル作品をみつけて、書き込みます

その中から一文字ずつつなげると…

Aシートの答えは、「ちかつきあたり。」

Bシートの答えは、「じゆうさんしつ。」

Cシートの答えは、「からさがしだせ。」

それぞれの答えをつなぎ合わせると、「地下つきあたり、13室から探し出せ」というメッセージになりました!

みんなで力を合わせたことで銭剣のある場所が分かりました。

銭剣の場所が分かったので、地下の展示室を探検です!

みんなで地下へと向かいますが、展示室の電気は消えたまま。

最初に確認した合言葉【ごえんだま】をみんなで言ってみると… 電気がつきました!

階段を降り、地下のつきあたり13室へと進みます。

13室につくとすぐに銭剣を発見!

銭剣 清時代・19世紀 農商務省北海道事業管理局寄贈

お金を赤い糸でつなぎ合わせて剣の形にしたもの。悪いものをはらう力があると考えられていました。映画『霊幻道士』では妖怪キョンシー退治で登場します

すると、これまで声だけの登場だったMr.東洋館が姿を現しました。

Mr.東洋館の登場!

Mr.東洋館が、銭剣や一緒に展示されているマジカル作品、そして博物館の役割について語ってくれました。

無事に銭剣が見つかって、清の衣装を着た人も一安心。

「銭剣をみつけてくれて、ありがとう!」と言っていました。

夜の博物館探検は、普段なかなか体験できないもの。

ちょっぴり遅めの時間でしたが、みなさんそれぞれに楽しんでいただけた様子。

ご参加いただきありがとうございました!

「おほん。また、ナイト・ミュージアムでお会いしましょう!」 Mr.東洋館より

博物館でアジアの旅(マジカル・アジア)は、2017年10月15日(日)まで開催中

ナイト・ミュージアムでみんなが探し出した銭剣をはじめ、不思議なパワーにまつわるマジカルな作品の数々を、まだまだご覧いただけます!

詳しくはこちら

| 記事URL |

posted by 山口加奈子(教育普及室) at 2017年09月27日 (水)

やっと開幕した。。。というのが、正直な感想の「フランス人間国宝展」(2017年9月12日(火)~11月26日(日))。もうすでにご覧いただけましたでしょうか?いつものトーハクとは全く違った雰囲気の会場を。

今回会場の空間デザインをされたのは、フランスで活躍する建築家のリナ・ゴットメ(Lina Ghotmeh)さん。細かなところまで目を配り、微細な修正指示を出し、時には大胆にプランを変更。夜を徹しての作業という日仏双方のスタッフの努力あってこその完成となりました。そんな中、90%くらい会場が出来上がった9月9日の夜、リナさんに今回の会場における空間演出について解説してもらいました。

リナ・ゴットメ氏

(c)Hannah Assouline

第1室のテーマは「géométrie(幾何学的構造)」と「minéral(鉱物)」。中央と周囲に展示台を設け、作品を規則正しくきっちりと区切って配置。そのうえで茶碗が置かれたステージには、じっと見ていないと分からない程度の微かな光の明滅プログラミングが施されており、星が瞬く宇宙のイメージが投影されています。その宇宙を取り囲むのは、茶碗と同じく土から生み出された四季を感じさせる作品であり、部屋全体を通して季節に抱かれた宇宙の姿を現しているのだそうです。

茶碗の煌めきは星の瞬き。第1室展示台の茶碗

第2室のテーマは「trésor(宝物)」ということで、まさに希少な素材を用いた最高級品と呼ぶべき作品が並べられています。第1室の整頓された展示とは異なり、この部屋は凸凹とした不規則な展示台が特徴。これにより、一つの作品をあらゆる角度から見ることが可能になっています。

宝物感満載な第2室の展示風景

第3室は「intimité(親密)」「légèreté(軽やかさ)」をテーマに、小さな部屋を構成しています。壁紙をめくると、まるでそこがアパルトマンの外であるかのような気持ちになれる部屋にしたかったとのこと。室内の光が朝から夜へと一日の流れを追うように変化していきますので、時間の流れを感じながら楽しんでいただきたいお部屋です。

第3室、夕刻。癒されます。。。

第4室は「animé(活き活きした)」「ouvert(開いた)」がテーマ。第3室が閉じた個人の空間だとしたら、ここは開けた世界です。傘と扇という、物理的に“開く”ものを展示することで、その活力を示したかったとのことでした。

第4室の展示作業風景。リナさん指示出し中

第5室についてリナさん、「布の中って潜り込みたくならない?」とニッコリ。潜るにはちょっと作品が荘厳すぎるんですけど~と返すと、「そういうものに潜るほうが、スリルがあっていいのよ」だそうです。ちなみに壁に張られている布も、同じ作家さんが手掛けたものです。展示作業中、潜ってみようと思いましたが、できませんでした。。。

これは潜ったら痛そう。。。?第5室「トレーン」(部分)

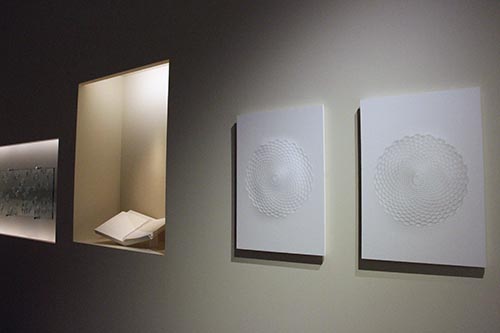

第6室は、前室の暗さから一転、白く浮遊する世界。白といっても壁紙の色をわずかにクリーム色にすることで、ノスタルジーを表しているのだそう。「古い技術の新しさや革新性を示す部屋にしたかったのよ」とのことでした。

第6室展示風景、アイボリーが優しい印象です

第7室は、作品の「surréel(超現実)」な雰囲気に合わせ、幻想的な照明を施した白い世界にしたそうです。実は羽根細工の作品、ケースなしで展示するのは今回初めてだそうなので(リナさんの説得に作家さんが折れたのでしょうか?)、間近で見られる大変貴重な機会でもあります。

第7室で、木を差す位置を指示しつつ手伝うリナさん

最後の第8室のテーマは「dynamique(力強さ、動き)」。この部屋の作品は、かなりぎりぎりまで作品の全容がわからず図面も引けなかったそうなのですが、結果的にリナさんが望んだ「工芸界のダイナミズムを象徴するような作品で締めたい」を見事に現実化してくれるものとなりました。

インパクト大!な第8室のガラス「探求」

ちなみにリナさん、最近ではパリにあるパレ・ド・トーキョーのレストランも手掛けていて、日本となんとなく縁があるもよう。洋服も日本のメーカーのものを着ていることが多く、その話を振ると「日本のクリエイターの洋服が大好きなのよ」と語ってくれました。いつもと違うフレンチスタイルのトーハクを、ぜひ楽しんでくださいね!

カテゴリ:2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 熊谷美和(特別展室アソシエイトフェロー) at 2017年09月21日 (木)

たっぷりと大きく、堂々とした姿。

それでいて洗練された雰囲気をも漂わせる「唐三彩」。

重要文化財 三彩貼花龍耳瓶 唐時代・8世紀 横河民輔寄贈

20世紀初頭に日本にもたらされたもので、建築家横河民輔が手に入れました。日本所蔵の唐三彩作品のなかでも最高峰と称えられる名品です。

轆轤(ろくろ)挽きの高度な技術に基づいたのびやかなかたち、釉薬の鮮やかな発色、そして複雑で華麗な装飾文様の美しさ。

やきものの魅力を存分にそなえているのが、「唐三彩」ではないでしょうか。

東京国立博物館には、この三彩貼花龍耳瓶を含め、世界有数の唐三彩コレクションが収蔵されています。

今回の特集「唐三彩」では、ふだん青銅器を陳列している大きな曲面ケースを使って、写真のような大型の作品も、360度どの方向からもたっぷりとお楽しみいただける展示になっています。

三彩馬 唐時代・7~8世紀 横河民輔寄贈

三彩駱駝 唐時代・7~8世紀 横河民輔寄贈

三彩鎮墓獣 唐時代・7~8世紀 横河民輔寄贈

あれ?

馬にラクダ、人面の怪獣・・・? いったい何に使うやきもの?

と、不思議に思った方もいらっしゃるかもしれません。

これらは、唐のお墓に納められたものです。

唐王朝がもっとも繁栄した7世紀後半から8世紀中葉の頃。

当時を生きた皇族や貴族など上流階級者の墓から、まさにいま東洋館5室に並んでいるような、鮮やかな三彩の俑や明器(副葬品)が大量に見つかっています。

そう、唐三彩はおもに墓に埋葬するためにつくられたもの。

ポーズをとり、生き生きとした表情を見せる俑や動物などは、彫塑としての技術の高さも見事です。

これらが、多い場合には100~200体も並べられる墓葬なんて、現代の私たちには想像もつきませんね。

古代より中国では、死後の世界は現世の延長であると考えられてきました。

なかでも、秦の始皇帝(紀元前259~紀元前210)がつくらせた8000に及ぶともいわれる兵馬俑は象徴的です。

2年前に開催された特別展「始皇帝と大兵馬俑」はご記憶に新しいでしょう。

始皇帝は死後の世界でも強大な権力を永遠に、という願いをもって、史上稀にみる巨大な陵園と地下施設、大量の俑をつくらせたといわれています。

(1089ブログ 「始皇帝と大兵馬俑」研究員のオススメ1 )

唐三彩の俑もまた、死者の霊を守り、安寧を願って、墓門や墓室の中に置かれたものですが、実在の兵士たちをそのままに再現したと考えられている秦の兵馬俑の高い写実性に対して、鮮やかにいろどられた唐三彩の俑や動物たちはちょっと俗っぽい感じがしませんか?

威嚇するような表情も怖くないし、そういえばどこかで見たような・・・

三彩武人 唐時代・8世紀

三彩の武人をみて私がいつも思い出すのは、奈良の古寺で会うことができる「四天王」たちです。学生時代に仏像の勉強をしていた私にとって、奈良の仏像は心の拠りどころ。

暑さも落ち着いてきましたし、旅にぴったりの季節がやってきましたね。そうだ、奈良へ・・・

あ! この秋はここトーハクでも素晴らしい奈良の仏像たちに出会えます!!

→ 特別展「運慶」

そして、唐三彩がつくられて優に1000年以上が過ぎた20世紀初頭。

鉄道敷設工事にともなって古代の墓が相次いで発見され、再び唐三彩は地上に姿を現し、世界の人々の目にふれることになりました。

その頃、コレクターのあいだでは、地下に埋められた墓の副葬品を忌み嫌って敬遠する向きもあったそうです。

一方で、日本人のなかにこぞって唐三彩を収集する人たちが現れました。わが国を代表する東洋陶磁収集家の横河民輔(1864~1945)はその中心的な人物です。彼らは、原色の鮮やかな釉やどこか親しみある姿かたちに、華やかな唐時代の遺風をより敏感に感じ取ったのではないでしょうか。

皇族クラスの貴人墓から出土したと推測される第一級の唐三彩たち。

ぜひこの機会に、横河民輔寄贈品を中心とする名品の展示をお楽しみください。

特集 「唐三彩」

東洋館 5室 2017年9月5日(火) ~ 2018年2月4日(日)

造形、装飾ともに卓越した技術で発展をとげてきた中国陶磁。なかでも人物や動物を生き生きと表し、また緑、黄、藍、白など鮮やかな色彩で観る者を惹きつける唐三彩に注目します。「博物館でアジアの旅(マジカル・アジア)」に合わせて、人物や空想上の動物、家畜などの姿を表わした明器を中心に、幅広く親しまれた唐三彩の発生から展開をたどり、その魅力を多面的に紹介します。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 三笠景子(平常展調整室) at 2017年09月19日 (火)