1089ブログ

この秋トーハクでは、特別展「出雲-聖地の至宝-」(10月10日(水)~11月25日(日)本館特別5室・特別4室)を開催します。

6月7日(木)報道発表会を行い、展覧会の見どころや出品作品をご説明しました。

この展覧会ワーキンググループのチーフである池田上席研究員より展覧会の見どころを説明

「出雲」という言葉から皆様はどのようなイメージをいだくでしょうか。

「出雲大社」、「神話の国」、「八岐大蛇(やまたのおろち)」、「パワースポット」など様々あるかと思います。

そのイメージどおり、物語やロマンあふれる展覧会になりそうです!

展覧会は2部構成です。

第一章は、「出雲大社の歴史と宝物」。

巨大な宇豆柱と大社に伝わる文化財からその歴史をたどります。

目玉は何といっても「宇豆柱」!

平成12年から13年にかけて出雲大社境内遺跡よりスギの大木を3本を一組にした巨大柱が出土しました。

1本の最大径が1.3m、3本束ねた径は約3mもあります。

この宇豆柱を東京で初めて公開します。

重要文化財 宇豆柱(うづばしら)

鎌倉時代・宝治2年(1248)

出雲大社境内遺跡出土 島根県・出雲大社蔵

第二章は、「島根の至宝」。

島根県で発掘された大量の青銅器群と社寺に伝わった名宝を紹介します。

荒神谷遺跡(こうじんだにいせき)と加茂岩倉遺跡(かもいわくらいせき)から出土した大量の青銅器は弥生時代の社会のイメージを大きく変えることになりました。

今回、これらの遺跡から出土した国宝の青銅器79点を展示します。

国宝 荒神谷遺跡出土の青銅器

弥生時代・前2~前1世紀

(この中の一部を展示します)

国宝 加茂岩倉遺跡出土の銅鐸

弥生時代・前2~前1世紀

(この中の一部を展示します)

その他にも、美しい蒔絵の手箱、神像なども出品されます。

国宝 秋野鹿蒔絵手箱(あきのしかまきえてばこ)

鎌倉時代・13世紀 島根県・出雲大社蔵

(10月10日~11月4日展示)

島根県指定文化財 摩多羅神坐像(またらじんざぞう)

鎌倉時代・嘉暦4年(1329)

島根県・清水寺蔵

記者より、「宇豆柱はどのように展示するのでしょうか?想像がつかないのですが・・・」とご質問をいただきました。

展覧会会場では、本館5室のメインの位置に展示する予定としています。

私もどのように展示されるのか楽しみにしていますので宇豆柱につきましては、また詳しくご紹介します。

その他、今後もこのブログで展覧会の魅力や作品をご紹介していきたいと思っています。

この秋開催する特別展「出雲-聖地の至宝-」どうぞお楽しみに!

カテゴリ:2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2012年06月13日 (水)

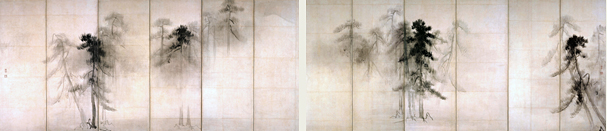

安土桃山時代の画家・長谷川等伯(1539~1610)は、国宝「松林図屏風」などの水墨画作品で広くその名を知られています。

等伯は40代半ばころまで「信春(のぶはる)」と名乗って、はじめ、生まれ故郷の能登地方を中心に活動していました。

そこでは、とくに日蓮宗に関連した寺院のために仏画を制作していました。

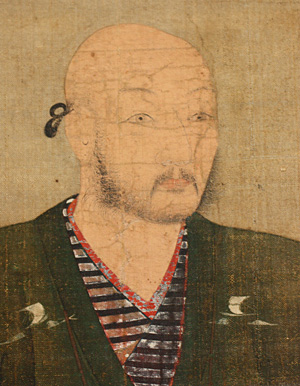

6月12日(火)より「書画の展開―安土桃山~江戸」(本館 8室)で展示中の「伝名和長年像」も「信春」時代を代表する肖像画です。

国宝 松林図屏風 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀 (2013年1月2日(水)~2013年1月14日(月)展示)

重要文化財 伝名和長年像 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀

(2012年6月12日(火)~2012年7月22日(日)展示)

この絵を収めた箱に、かつての所有者であった明治の政治家・福岡孝悌(ふくおか たかちか・1835~1919)が「伯耆守名和長年像」(ほうきのかみなわながとしぞう)と記しています。

名和長年(?~1336)は、南北朝時代の武将で、後醍醐天皇に仕え建武の新政において重用されました。現在では、この肖像の人物は200年前の名和長年ではなく、等伯の生きた時代の武将を描いたと考えられています。

素襖(すおう)をつけて威厳に満ちた武将は、上畳に座り、その前に好物であったのでしょうか、枇杷が供えられています。そばにたまらなく愛くるしい小姓が、にこにことお茶を差し出しています。癒されますね。

馬丁が手綱をとるのは武将の愛馬であったのでしょうか。あるいは名馬を産出する地域を治める武将であることを示しているのでしょうか。

等伯は「信春」時代に重要文化財「牧馬図屏風」を描いています。あるいは、この肖像画の主人公が関わって「牧馬図屏風」を描かせたのかもしれません。

重要文化財 牧馬図屏風 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀 (展示予定は未定)

このように、この絵には像主にちなんだ事物が描かれていて、この人物がいったい誰であるのかを考える上で、いくつかのヒントが表されているといってもよいでしょう。

描かれた人物の詮索は別の機会に譲り、今回はこの絵の表現上の特色を2つあげてみます。

ひとつめは画面にあらわされたモチーフの構図です。

まず、左へ顔をむけた武将を大きく描いています。右手には扇を持っています。茶を差し出す小姓が向かって右に侍り、暴れる馬をおさえる馬丁が左に控えます。

3人の人物が描かれていますが、この構図はまるで仏画でいう本尊と両脇侍を描く三尊形式を彷彿させます。

通例、肖像画は像主その人のみを描くことが多く、この画面形式は加賀藩祖の前田利家(まえだとしいえ)(1538~1599)が天正9年(1581)に七尾市にある長齢寺(ちょうれいじ)創建の際、父利春の菩提のために寄進した「前田利春像(まえだとしはるぞう)」と同様の形式です。

この絵は等伯が描いたものという説もあった作品で、北陸で活動した等伯に関わる長谷川家一門の絵師が得意とした画面形式だったのかもしれません。

さて、この絵はいったいどこを描いたものなのでしょうか?

馬がいるので野外でしょうか。背景をあらわす事物が描かれていないので不明瞭です。また画面の右に描いた刀をみてください。脇に置かれているものなのでしょうが、まるで画面の枠にもたれさせているようです。

また、像主の武将を大きく、侍者たちを小さく描いて、武将の存在感を強めていますが、位置関係をみると画面上で上下関係はあっても、人物の位置関係をみると、奥行が感じられません。いずれも現実的な空間が絵に反映されているように見えないのです。

このような表現もやはり仏画の多くに見られることです。

仏神の多くは、空や平面、空間など何もない状態をいう「虚空」に描かれます。その仏神の尊さを示すために、前後関係や背景を描いて、室内であることや特定の現実的な場所を描く必要がないのです。そこでは仏神のみを丹念に描くことが重要なのです。

それぞれモチーフが画面のなかで並列に置かれ、あるのは上下関係だけです。はじめにふれたように等伯の「信春」時代に描かれた仏画が、まさにこうした表現方法をとっています。

像主を単独で描く通常の肖像画の画面形式でなく、仏画でみられる画面構成で描くのも、等伯が信春時代に仏画の制作を主たる活動としていたことを強く示しているのでしょう。

ふたつめの特色は緻密な描写です。

武将の髭(ひげ)や顎鬚(あごひげ)の細かさ、馬の鬣(たてがみ)、刀の拵(こしらえ)にみられる凝った装飾など、拡大鏡がなければそれぞれの描写が判断できないくらいです。

小姓が差し出す天目台にのせた茶碗をみると、金泥によって天目台には鳳凰が、茶碗には梅が描かれているようです。さらに右手に握る扇は、金泥地に水墨で梅が描かれています。さらにはその絵には朱色の判子まで描きこんでいます。

この極めて細かな描写は、やはり等伯が信春時代に描いた多くの仏画にあらわれる特徴で、それらは鮮やかな色彩で、緻密に仏神が装飾されています。まるで仏教にかかわる言葉でいう最小の単位「極微(ごくみ)」の世界をあらわしているかのようです。

このように肖像画という画題において、信春時代の等伯は、仏画を描くことを専らとしていた画業の経験を活かして像主の威厳を高めているのです。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(特別展室長) at 2012年06月12日 (火)

1089ブログで「生まれ変わった東洋館!」の耐震補強編を2回にわたり掲載させていただきましたがいかがでしたでしょうか?

これで建物の補強は完璧ですが、今度は改修前と同じように壁の表面をタイル張りで仕上げなければなりません。

そこで今回は「タイル編」として、その製作過程をご紹介したいと思います。

第1回目のブログでご紹介したとおり、設計者意匠を継承するため既存のタイルに色・形が合うようにタイルを作る必要があり、その製作作業は困難を極めました。

(1)製作できるタイル業者がいなかったこと。

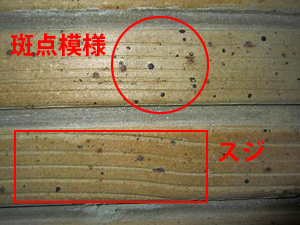

同じような色(斑点模様入り)のタイルを作れる業者が見つからず、やっと見つけたのが焼き物のメッカ、岐阜県多治見市のタイル業者さんでした。

(2)既存のタイルには3本程度の「スジ」がはいっていたこと。

これがタイル業者さんの頭を悩ませることになりました。

解決法には意外な道具が・・・。

オリジナルのタイル

この2点が解決されたとのことで、出来栄えや作業過程を確認するため工場に行ってきました!

さて、まずはタイル製作過程を確認しましょう。

この袋の中にタイルのもととなる「砂」が入っています。

この砂の配合の割合でタイルの様々な色が出せるそうですが、その配分がかなり難しいそうです。

袋から砂が落とされ、ベルトコンベアーで運ばれていきます。

いよいよタイルの型に砂が流しこまれました。

プレスが上から「ガシャン」と落ちて・・・。

見てください!こうして、新しいタイルが産声をあげました!

新しくできたタイルはすぐに隣のベルトコンベアーに運ばれていきます。

おや、作業員の方が何やら作業されています。なんでしょうか?

タイルの表面を何かで擦っています・・・。

そうです、先ほど問題として挙げていたタイル表面の「スジ入れ」作業です。

何を使ってこのスジを入れるか、試行錯誤の結果・・・

なんと、ホールケーキなどにスジをつけるために使用する「デコレーター」を使って写真のように

スジをつけることに成功しました!(しかも、某大手100円均一ショップメーカーのもの・・・)

しかし、タイルの数は約2万個!! 作業員の方が腱鞘炎になったとかならなかったとか・・・。

スジを入れたらいよいよ最後の工程「窯焼き」です

まず作業員の方が持っている棚のような入れ物にタイルを入れていきます。

タイルが窯に入れられました!

所定の時間焼いたら完成です!

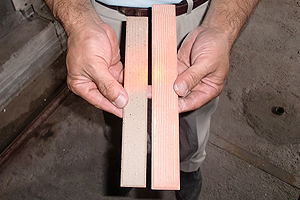

右が焼く前で、左が焼いた後の完成品。

こんなに縮んでしまうのですね。

ちなみに、焼く前のタイルを触らせてもらい、折っても良いと言われたので折ってみたのですが、まるで

クッキーのように「サクッ」と折れました。焼くことによってこんなに強度が増すのだと改めて感心しました。

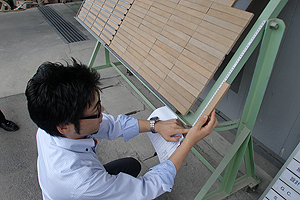

さあ、今度は出来栄えのチェックです。

チェックは色だけでなく寸法も注文通りか確認します。

先ほどご紹介した通り、あれだけ縮むのにほぼ寸法通りにできていたのには頭が下がる思いでした。

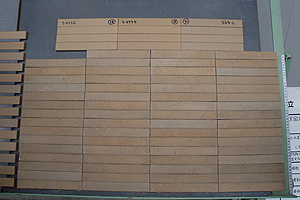

どうです?この出来栄え!(筆者が作ったわけではないですが・・・。)

上のタイル4枚×3ブロックは今回新しく作ったもの。その下は今まで東洋館の壁に張ってあったタイルです。

既存のタイルは40年以上経っているので汚れで多少色がくすんでいますが、遜色ないですよね。

なお、なぜ3ブロックに分かれているのか?というと「色が3種類」あるからです。

上記の写真でもわかるように今まで東洋館に張ってあったタイルは一枚一枚の色が若干違っています。

そのため、新しいタイルがすべて同じ色だと既存のタイルと新しいタイルとの境目がはっきりとわかってしまうため、若干異なる3種類の色を製作したというわけです。

仕上がりに問題がないということで最後に関係者でパチリ。

これでこのタイルを東洋館に張ることとなりました。

どのように張れたのか?写真でご紹介・・・、

といきたいところですが、写真では分からない質感をご覧いただくためにも是非東洋館に足をお運びください。作品を鑑賞されたついでで結構です。壁にあるタイルをご覧いただければタイルの製作に携わった方もきっと喜ぶに違いありません。

3回にわたって東洋館の耐震補強についてご紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか?

これを機に少しでも建物に関心を示していただければ建物を管理する者として、技術屋冥利に尽きます。

今後は、「作品だけでなく、建物もどうなっているのか違う視点でトーハクを見に行こうじゃないか!」という方が一人でも増えることを願いつつ皆様方のご来館を心よりお待ちいたしております。

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 白澤利紀(環境整備室係長) at 2012年06月10日 (日)

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」 入場者50万人達成!

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」は、2012年6月8日(金)午後、50万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただき、心より御礼申し上げます。

50万人目のお客様は、品川区よりお越しの大橋美里さんです。

お母様の秋山佳子さんと一緒にお越しくださいました。

記念品として、ボストン美術館 日本美術保存修復家 フィリップ・メレディス氏よりオリジナルグッズの「雲龍図時計」を、東京国立博物館長 銭谷眞美より本展図録を贈呈いたしました。

左から、フィリップ・メレディス氏、大橋美里さん、秋山佳子さん、銭谷眞美館長

2012年6月8日(金) 東京国立博物館平成館にて

大橋さんは学生時代に美術を専攻されていたとのこと。展覧会にはよく足を運ばれるそうで、「フィリップさんが修復された雲龍図や、絵巻を見るのが楽しみ」とお話くださいました。

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」は、会期終了まで本日ふくめ残り2日となりました。

今週末はお天気が心配ではありますが、ご来館を心よりお待ちしております。

カテゴリ:news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 広報室 at 2012年06月09日 (土)

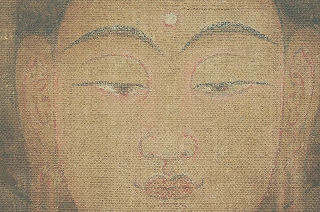

一番最初の展示室には、美しい仏画が並んでいますが、中でも一番奥の壁に展示されている一枚は抜きんでて貴重な作品とのこと。

『至宝とボストンと私』第9回目は、東洋室研究員の塚本麿充(つかもとまろみつ)さんと、もと東大寺の法華堂に伝わったという奈良時代の仏画、法華堂根本曼荼羅図(ほっけどうこんぽんまんだらず)を見てゆきます。

法華堂根本曼荼羅図

奈良時代・8世紀

『仏画の根本。だから根本曼荼羅。』

広報(以下K):いきなりですが、この作品はどうして貴重なのか教えてください。

塚本(以下T):8世紀の仏画作品が、日本にどれくらいあるかご存知ですか?実はほとんど残っていないのです。さらに、8世紀の山水画がどんな風だったのかが分かる、世界でただ1つの作例ですので、本当に奇跡の一品と言っても過言ではありません。

この作品には大きく2つの魅力があります。

1つ目は仏様の端正なお顔立ち。

気品があり、若々しくハンサムで、胸がキュンとしてしまいます!

K:キュンですか…(-_-;)

T:これより後の時代になると、いわゆる「仏頂面」という、仏様のようなお顔になっていってしまうのですが。

K:仏様ですものね。

T:この作品が制作された当時、8世紀の日本は、東大寺などが創建され、「新しい国をつくるぞ!」という理想に燃えた時代でした。挫折を知らない、いわばロマンチックな時代です。

まさに国が盛り上がらんとするエネルギーに溢れていました。

K:行け行けどんどん!という勢いがあったのですね。

T:そうです。この作品からは、そういう力が感じられます。

体つきもピチピチして若い感じがするでしょう?

K: 確かに、はつらつとした印象をもちます。

2つ目の魅力はなんですか?

T:背景の山水画がすごいんです。

法華堂根本曼荼羅図 右上部分

山々の稜線には緑青が使われており、色鮮やかであったことを彷彿とさせます。

この絵には、インドの霊鷲山(りょうじゅせん)という山で説法をするお釈迦様が描かれています。

当時の中国では、山それ自体を神聖なものとする憧れがありますので、お釈迦様が説法していらっしゃるこの山は、中国人にとってはただの山ではありません。

この作品が、その後発展する中国山水画のスタートだったといえます。

K:なるほど。第3章「静寂と輝き~中世水墨画と初期狩野派」の内容とリンクしますね。

でもどこにどのように山水画が描いてあるのかよく見えません…。

T:8世紀に描かれている作品ですから損傷も激しくて、はっきりと見ることは難しいのです。どうぞ心の目で見てみてください。

K:はっ!説法を聞いている気分になってきました!

(作品の左隣に、赤外線調査をした時の画像がありますので、山水画はそちらをご覧ください。)

ところで、「根本曼荼羅」の「根本」とはどういう意味なのですか?

T:作品の背面に、この作品が「法華堂根本曼荼羅図」と称される、という内容が書かれた銘文があります。

当時のお坊さんは、出来れば皆インドに行きたいですよね。しかし実際には行くことは出来ません。

でもこの作品をかければ、お釈迦様に出会えるわけです。鎌倉時代にはこの作品を写した作品もつくられます。

南都(奈良)の仏画の規範、「根本」となった作品だから「根本曼荼羅」というのです。

K:仏画の根本、というわけですね!貴重とおっしゃる意味がようやく分かりました。

T:奈良・大和文華館の初代館長、矢代幸雄氏はこの作品を見て、「磁石が鉄を引き付けるように、この作品に吸い寄せられてしまう」という言葉をのこしました。

その気持ち分かるなあ!あぁ、この作品をこんなに間近で見られるなんて、なんて素晴らしいんだろう!私は今回初めて本物を見たのですが、わしづかみにされましたね、キュンとしてしまってほんとに…(以下省略)。

『奇跡の一品』

K:しかし、それほどまでに貴重な作品なのに、手放さざるを得なかった当時の日本の状況がしのばれます。

お客様のご意見でも、「こんなに素晴らしい作品が、今はアメリカにあるなんて」というご感想をよく目にします。

T:ここで重要なことがあります。

ビゲローがこの作品を購入したのは、たまたま安かったから買ったのではありません。この作品が、ビゲローやボストンにとって必要だったからです。

その地域の人がどういうものを守り、どういう文物を持っているのか、作品の収集は地域の人のアイデンティティーを形作ることにもつながります。

今もボストン美術館に行くと、たくさんの人が東洋美術の展示室で熱心に作品に見入っている姿に出会います。東洋の美術や、それによって表されている何かが、アメリカの社会にとって必要なものだったんだなあ、と思います。

奈良時代から明治の世までこの作品を守り続けた東大寺の精神もすごい。

そして近代、この作品をボストン市民として受け入れ、日本美術に敬意をはらい、後世に残そうとしているボストンの人たちの精神もまた素晴らしいと私は考えます。

K:改めて、ボストンの皆様に感謝するとともに、この作品が数奇な運命をくぐりぬけて現代に残っている奇跡の一品なのだということを、強く感じました。

塚本さん、どうも有難うございました。

専門:東洋仏画 所属部署:東洋室

『至宝とボストンと私』はこれで終了です。どうも有難うございました!

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」は6月10日(日)まで開催しています。奇跡の一品、ぜひお見逃しなく!

All photographs © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年06月08日 (金)