- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

トーハクではこの秋、特別展「中国 王朝の至宝」(10月10日(水)~12月24日(月・休)平成館)を開催します。

6月21日(木)に報道発表会を行い、展覧会の見どころや出品作品をご説明しました。

この展覧会ワーキンググループのチーフ、学芸企画部長の松本伸之より、展覧会の概要説明

中国の王朝に関する展覧会は、過去に何度も開催されていますが、今までの中国展と違うのは、夏から宋の時代にわたる中国歴代の王朝の都・中心地域に焦点をあて、それぞれの代表的な文物を対比・対決させながら展示する、という点です。

たとえば…

中原の「夏(か)・殷(いん)」 VS 四川の「蜀(しょく)」!

夏・殷 代表! VS 蜀 代表!

金製仮面(きんせいかめん) 爵(しゃく)

殷~西周時代・前12~前10世紀 殷時代・前16~前15世紀

四川省成都市金沙遺跡出土 河南省鄭州市商城遺址出土

成都金沙遺址博物館蔵 鄭州博物館蔵

精緻で力強い造形の青銅器や玉器を作るなど、中国文化形成の礎となった「夏・殷」。

そして、人の姿をした神や動物を崇め、金を多用した高度な文化をもつ「蜀」。

インパクトのあるビジュアルが特徴の中国初期王朝が、しのぎを削ります。

また、こんな作品対決も。

南方の「楚(そ)」 VS 中原の「斉(せい)・魯(ろ)」 !

楚 代表! VS 斉・魯 代表!

羽人(うじん) 犠尊(ぎそん)

戦国時代・前4世紀 戦国時代・前4~前3世紀

湖北省荊州市天星観2号墓出土 山東省臨湽市商王村出土

荊州博物館蔵 斉国故城遺址博物館蔵

土着的な信仰を色濃く残し、神秘的な姿をした神や獣を崇め、独自の文化を展開した「楚」。

諸子百家(春秋戦国時代の学者・学派の総称)といわれる様々な思想・文化が花開いた「斉・魯」。

いずれも魅力的な文物ばかり。

1089ブログでも、これから展覧会の魅力や作品をご紹介してまいります。

また本展覧会に関連して、NHKスペシャル「中国文明の謎」を今年秋以降に放映予定です。当日は、本番組ナビゲータ、俳優の中井貴一さんにお越しいただきました。

寄ったところをもう1枚。

か、かっこいいです…。番組ロケへの意気込みや、展覧会への期待などをお話いただきました。

この秋開催する特別展「中国 王朝の至宝」、どうぞご期待ください!

カテゴリ:news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年07月06日 (金)

まず初回は、黒田清輝(1866-1924)の言葉から紹介したいと思います。

黒田が留学先のパリから日本の義母に宛てた手紙には、

美術解剖学やヌードデッサンについての記述が残っています。

義父宛には「一筆啓上仕候・・・」の文語調の手紙で、

義母宛には平易な文章をひらがなで綴っていますが、

かえってその表現が美術解剖学の「本質」を突く、

率直な思いが表われていて味わい深ものがあります。

明治22(1889)年1月17日附 パリ發信 母宛 封書

この頃は絵の大学校(=エコール・デ・ボザール)の講釈を聞きに、一週間に二度ずつ行きます。

人の骨組みや肉や筋などのお話しにてまことに面白いことでございます。

本当の人の死骸をそこに据えて置いて、

そうして肉などを引っ張り出して講釈をするのですから、中々良く解ります。

初めて人の死骸の半分皮の剥いであるのを見たときには、

なんだかいやな心持ちがいたしましたけれども、

二度も見ましたら、もう何とも無いようになりました。

死んでいる人間を、いやどんな動物でも解剖して、その仕組みを見るということは、

皮を剥ぎ、ナイフやメスを使って「切ら」なければなりません。

それは一見怖いような、気持ちが悪いような気もしますが、

黒田が母への手紙に書いているように、「二度も見ましたら、もう何とも無いようになりました。」

僕は黒田のその言葉に、アーティストとしての生まれ持った素養、光るものを感じます。

正しく対象を「見ること」、そして木炭や絵筆をとって「画面を切る=描くこと」、

その「痕跡」として残された画面が、

美術作品としていま私たちの目に訴えかけるものを残しています。

解剖学実習 1987年2月

東京藝術大学の美術解剖学で、4名のグループで3日間の実習を行いました。

ウサギを解剖して、足の骨・筋肉・腱の構造を観察しているところです。

明治22(1889)年5月3日附 パリ發信 母宛 封書

(前略)久米さんの知っておる人が、近々のうちに日本へ帰るそうですから、

その便から私が学校で描いた絵を送ってあげます。

昨年中から今年にかけて描いたのです。みんな男や女の裸んぼです。(中・後略)

出典:『黑田淸輝日記 第一巻』 昭和四十一年七発行 中央公論美術出版

※元文はひらがなだが、漢字かな混じり文に直した。

※文中の「久米さん」は久米桂一郎のこと。

※元文では「はだかぼ」だが、ここでは「裸んぼ」と表現した。

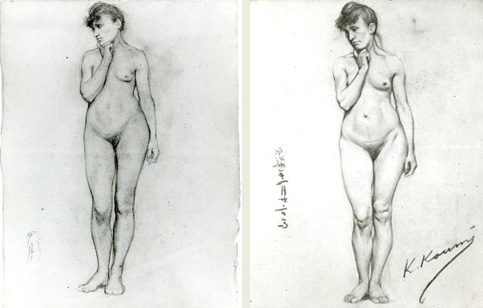

黒田清輝が、1877年のパリで残した「裸んぼ=裸婦・裸体」のデッサンは、

いまトーハクの特集陳列「美術解剖学 -人のかたちの学び」で展示されています。

盟友 久米桂一郎の同モデル・同ポーズの「裸んぼ」と合わせてご覧ください。

(左) 裸婦習作 黒田清輝筆 明治20年(1887)

(右) 裸婦習作 久米桂一郎筆 明治20年(1887) 東京・久米美術館蔵

(いずれも2012年7月3日(火)~2012年7月29日(日)展示)

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2012年07月04日 (水)

「美術解剖学 ―人のかたちの学び」(2012年7月3日(火)~2012年7月29日(日))が、

トーハクの特集陳列として開催されることは、

東京国立博物館が所蔵する美術解剖学資料を公開するチャンスであるとともに、

関連資料をお持ちの所蔵者・美術館の作品と、系統的にまたは対置してみることで、

相互の価値を際立たせて見ることができる、たいへん貴重な機会といえるでしょう。

僕が芸大1年生だった19歳の時に、

初めて「美術解剖学」の講義を聴いてからすでに27年の時間が過ぎましたが、

いまだその学びの奥行きに驚かされ、その興味は広がるばかりなのです。

さてこの1089ブログでは、「美術解剖学のことば」と題して、

「びじゅつかいぼうがく」とは何だ? そんな学問があるのか?

そんな疑問に、少しでもお答えしたいと思って、連載を試みることにしました。

美術を解剖するのか、美術のための解剖学なのか・・・そんな疑問もあるでしょう。

あるいは「解剖学」なんてキモチ悪いじゃない!という、あなたやあなたのために、

美術解剖学の先人たち、そして今回の展示に関係するような、

「ことば」の数々を紹介してみたいと思います。

登場するのは、

明治の文豪、医者であり、帝室博物館(東京国立博物館の前身)の総長でもあった森林太郎(鷗外)と、

東京美術学校で「美術解剖学」を長年にわたって教えた久米桂一郎、

そしてトーハクの黒田記念館でも知られ、近代絵画の巨匠とうたわれる、

黒田清輝の「ことば」を紹介してみたいと思います。

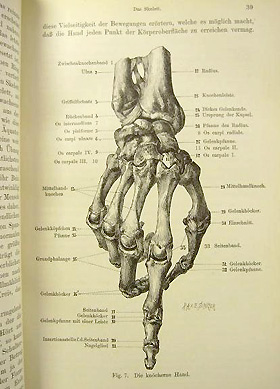

人体の美術解剖学 芸術家及び芸術愛好家の手引書 ユリウス・コールマン著 1886年出版(初版) 個人蔵

Plastische Anatomie des menschlichen Korpers, By Julius Kollmann, 1886 (Private collection )

(2012年7月3日(火)~2012年7月29日(日)展示 )

「美術解剖学の門」をくぐることで、少し違う美術の見方に気付くかもしれません。

まず初回は、黒田清輝の言葉から...(つづく)

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2012年06月28日 (木)

東京国立博物館では、164名の生涯学習ボランティアに加えて、6名の東京芸術大学の学生がボランティアとして活動しています。

芸術の最高峰ともいえる大学に通う大学院生たちが、それぞれの知識や経験、技術を生かして活動を行っています。

そのひとつとして、作品の制作工程模型を作り、紹介する活動があります。

本館20室 教育普及スペース みどりのライオンでは、5月15日から新たに、

制作工程模型「国宝「紅白芙蓉図」ができるまで―東洋絵画の絵の具の秘密―」を展示しています。

当館所蔵の国宝「紅白芙蓉図」のうち、ピンク色の芙蓉の花を描いた作品の模型で、

制作したのは、東京芸術大学学生ボランティア、石井恭子さんです。

制作工程模型 「国宝「紅白芙蓉図」ができるまで―東洋絵画の絵の具の秘密―」(本館 20室 2012年5月15日(火)~)

(原品は東洋館で2013年1月2日(水)~1月27日(日)展示予定)

今回の制作工程模型は、特に絵具に注目して紹介しています。

東洋の絵画では、顔料や染料などの原材料が違う絵具を使うため、絵具の特徴もさまざまです。

模型を作る際には、国宝「紅白芙蓉図」の科学調査を行った結果を基に、葉や花の部分がどのように描かれているか、

それぞれの材料の特徴を生かして、染料と顔料を使い分けながら、模型を作っています。

制作に使った材料は、一部、触れることもできます。

また、会期中には、月1回程度、ギャラリートークを行っています。制作者ならではの視点から、技法や材料に注目した解説をお楽しみいただけます。

制作の手順と絵具の特徴をご覧ください。

ギャラリートーク風景。今回の制作に使った材料もご覧いただけます。

9月にはワークショップも予定していますので、東洋絵画の絵具に興味のある方は、ぜひ参加をお待ちしています。

カテゴリ:教育普及

| 記事URL |

posted by 鈴木みどり(ボランティア室) at 2012年06月22日 (金)

![]() トーハクくん、6月19日(火)は私たちの東京国立博物館がお休みなんだって。

トーハクくん、6月19日(火)は私たちの東京国立博物館がお休みなんだって。

![]() ほぉー? 聞いてないほー。

ほぉー? 聞いてないほー。

![]() 博物館も年に一回、健康診断が必要なのよ。

博物館も年に一回、健康診断が必要なのよ。

![]() なるほど・・・。

なるほど・・・。

じゃー僕は、平成館の1階ギャラリーで土偶先輩たちと、うたた寝でもしてるほ。

あのイスの座り心地は最高なんだほー。

![]() もう、しょうがないわね。

もう、しょうがないわね。

というわけで。

2012年6月19日(火)は設備保守点検のため全館臨時休館いたします。

なお資料館は、2012年6月18日(月)~6月19日(火)の2日間臨時休館いたします。

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解いだけますようよろしくお願い申し上げます。

(東京国立博物館 広報室)

![]() 月曜、火曜は休んで、また20日(水)からまってるほー。

月曜、火曜は休んで、また20日(水)からまってるほー。

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん&トーハクくん at 2012年06月15日 (金)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (1)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 研究員のイチオシ (560)

- 催し物 (84)

- news (331)

- 特集・特別公開 (232)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (43)

- 彫刻 (82)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (52)

- 工芸 (28)

- 考古 (81)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (22)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (44)

- 展示環境・たてもの (47)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)