1089ブログ

現在、本館特別5室では、浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展「京都・南山城の仏像」が開催中です(11月12日(日)まで)。

京都府の最南部の南山城(みなみやましろ)地域に点在する寺社から、この地を代表する仏像が一堂に会しています。

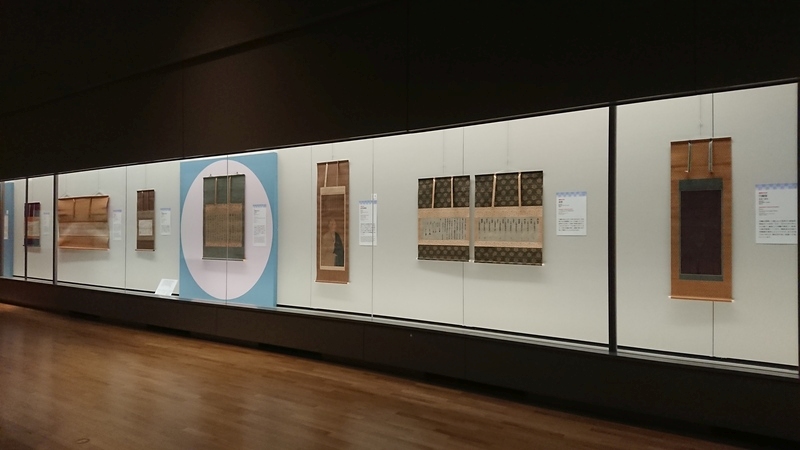

展示風景

本展では、11の寺社から出品いただきましたが、すべてを実際に巡ろうとすると車で2~3日ほどかかります(通常は公開していない寺社もあります)。もちろん旅行がお好きな方にはぜひ現地を訪れていただきたいですが、遠出が難しい方には、南山城のエッセンスがぎゅっと詰まった本展をご覧いただいて、南山城の奥深さを感じていただきたいと思います。

展示室でひときわ強い存在感を放つ、金色の阿弥陀如来坐像。木津川市の浄瑠璃寺の本尊である九体阿弥陀(くたいあみだ)という9体の阿弥陀如来像のうちの1体です。

今回のブログではこの阿弥陀如来坐像および九体阿弥陀について紹介します。

国宝 阿弥陀如来坐像(九体阿弥陀のうち) 平安時代・12世紀 京都・浄瑠璃寺

平安時代半ばごろ、仏の教えが正しく伝わらない時代に至るという末法思想を背景に、この世での幸せよりも、死後、極楽浄土へ行って幸せを求める信仰が広まりました。極楽浄土の主である阿弥陀如来への信仰が高まって彫像や堂宇(どうう)の造立が盛んになり、その事例の一つとして、9体の阿弥陀如来像を作ることが行なわれました。

国宝 阿弥陀如来坐像(九体阿弥陀) 京都・浄瑠璃寺 画像提供:飛鳥園

阿弥陀如来に関する『観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)』という経典によると、生前の行ないや信心深さに応じて、極楽往生の仕方には9段階あると説かれています。

一番上の段階では、多くの菩薩や飛天を引き連れて極楽浄土からやってきた阿弥陀如来にすぐに会うことができます。一番下の段階では、亡くなった人の魂を載せる蓮華の台だけがやって来て、その後、時間をかけて往生します。ただし、重要なのはどの段階であっても最終的には極楽往生できるという点です。

この9段階の極楽往生になぞらえて作られた9体の阿弥陀如来像を九体阿弥陀といい、9体を横一列に安置する横長の建物、つまり九体阿弥陀堂や九体堂と呼ばれる専用の堂宇も建てられました。

浄瑠璃寺九体阿弥陀堂

阿弥陀如来像の大きさは、仏像の大きさの基準のひとつである一丈六尺(約480センチ。坐った像では半分の約240センチ)が主流で、9体もの大きな阿弥陀如来像の制作や、それらを安置するための大きな堂宇の建立には、それに応じた財力や権力が必要でした。そのため九体阿弥陀の発願者は主に貴族でした。

九体阿弥陀と九体阿弥陀堂のセットは、記録上、約30例ほど確認できますが、平安時代当時の仏像と堂宇が現存するのは浄瑠璃寺だけです。

では、次に像を見てみましょう。

本展に出品されている浄瑠璃寺の阿弥陀如来坐像は、平安時代後期に流行した穏やかな作風を基調としています。丸い顔立ちに優しげな目線、抑揚をおさえた体つきなど、極楽往生を切に願う人々を安心させるような大らかさが感じられます。

国宝 阿弥陀如来坐像(九体阿弥陀のうち) 平安時代・12世紀 京都・浄瑠璃寺(顔正面と左斜側面)

側面から見てみますと、正面の印象に比べて思いのほか上半身の厚みが薄いことに気づきます。

これは正面から見たときの美しさを重視した当時の傾向といえます。

同じく阿弥陀如来坐像(右側面と左側面)

また、本展は2018年度から5か年をかけて修理された九体阿弥陀の修理完成を記念して開催されるものです。仏像は作られてから幾度も修理されることで、後の時代へと伝えられます。この像もこれまで何度か修理されてきました。

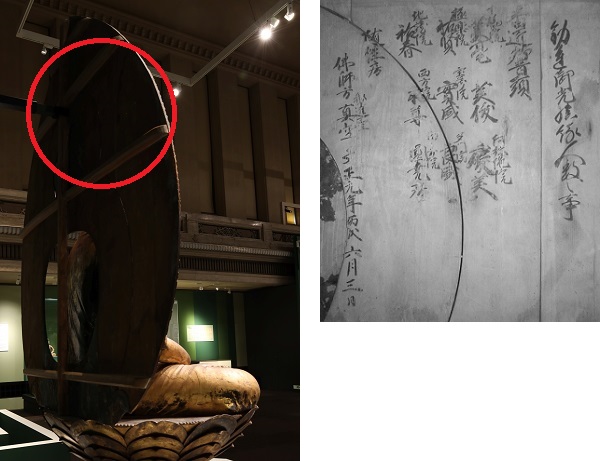

その一端が光背の裏面に記されています。

阿弥陀如来坐像(光背裏面と光背裏面の赤外線撮影)

「勧進御光結縁人数之事」という書き出しで、何人かの人の名前が列記されています。これは、「御光」すなわち光背を修理した時に関わった人の名前です。そして末尾には、「文正元年丙戌六月三日」の日付が記されており、文正元年(1466)の修理記録であることが分かります。

今回の修理は明治時代以来、およそ110年ぶりです。

修理を契機に開催されている本展ですが、次に九体阿弥陀をお寺の外でご覧いただける機会は、さらに100年後かもしれません。

またとないこの機会に展示室でご覧いただき、そして、展覧会終了後は、ぜひ現地で9体そろった圧巻の情景をご覧いただけましたら幸いです。

堂内では通常は壇で隠れて全体が見えない台座も、会場では間近でご覧いただくことができます

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、「京都・南山城の仏像」

| 記事URL |

posted by 増田政史 at 2023年10月06日 (金)

浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展「京都・南山城の仏像」展示風景

ほほーい、ぼくトーハクくん! 今日はユリノキちゃんといっしょに特別展「京都・南山城の仏像」を観に来たほ!

ほほーい、ぼくトーハクくん! 今日はユリノキちゃんといっしょに特別展「京都・南山城の仏像」を観に来たほ!

いつもは南山城(みなみやましろ)でしか見ることができない仏像が勢ぞろい!

いつもは南山城(みなみやましろ)でしか見ることができない仏像が勢ぞろい!

すごい迫力だったほ! 会場の様子は1089ブログ「特別展『京都・南山城の仏像』開幕!」でも見ることができるほ。

すごい迫力だったほ! 会場の様子は1089ブログ「特別展『京都・南山城の仏像』開幕!」でも見ることができるほ。

トーハクくん、こっちに展覧会グッズのショップがあるみたい。

トーハクくん、こっちに展覧会グッズのショップがあるみたい。

特別展「京都・南山城の仏像」ショップ

なんだか気になるグッズがいっぱいだほ。

なんだか気になるグッズがいっぱいだほ。

特別展「京都・南山城の仏像」では仏像大使のみうらじゅんさん、いとうせいこうさん監修のグッズがあるんですって。

特別展「京都・南山城の仏像」では仏像大使のみうらじゅんさん、いとうせいこうさん監修のグッズがあるんですって。

仏像大使監修グッズ

これはなんだほ?

これはなんだほ?

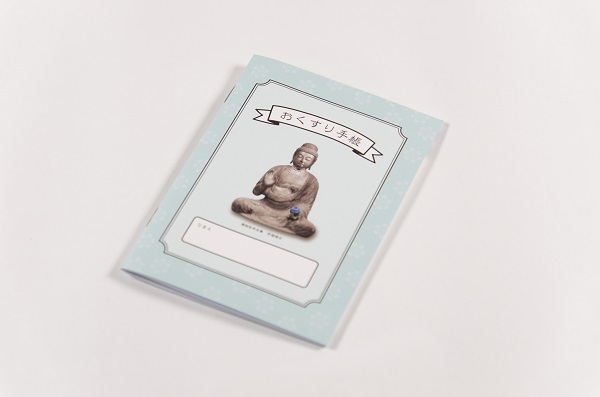

「おくすり手帳」 550円(税込)

「おくすり手帳」中面

いとうさん考案の「おくすり手帳」よ! 実際に薬局でも使えるの。

いとうさん考案の「おくすり手帳」よ! 実際に薬局でも使えるの。

表紙には薬つぼをもった浄瑠璃寺(じょうるりじ)の薬師如来坐像が!

表紙には薬つぼをもった浄瑠璃寺(じょうるりじ)の薬師如来坐像が!

重要文化財 薬師如来坐像 平安時代・11世紀 京都・浄瑠璃寺 展示期間:10月11日(水)~26日(木)

厳しくも頼りがいのあるお姿...この「おくすり手帳」ならもう忘れないわね。

厳しくも頼りがいのあるお姿...この「おくすり手帳」ならもう忘れないわね。

これも気になるほ。

これも気になるほ。

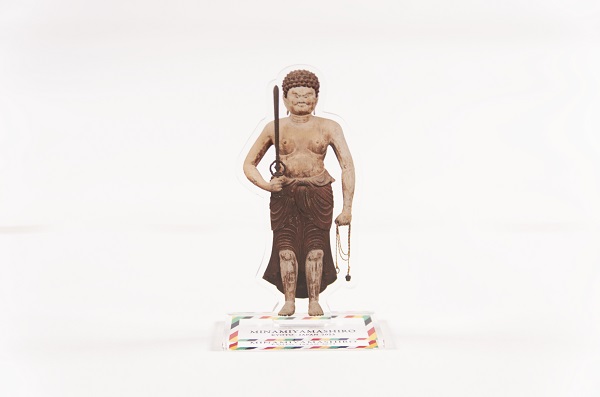

みうらさん、いとうさん一推しの不動明王「アクリルスタンド」 990円(税込)

アクリルスタンドを組み立てた状態

どこか愛らしいこのアクリルスタンドのモデルは神童寺(じんどうじ)の不動明王立像ね。

どこか愛らしいこのアクリルスタンドのモデルは神童寺(じんどうじ)の不動明王立像ね。

重要文化財 不動明王立像 平安時代・12世紀 京都・神童寺

口元に牙が見えます。親しみのあるお顔の不動明王立像

さらにみうらさん描きおろしの「九体阿弥陀Tシャツ」など、仏像大使グッズはぜんぶで5種類だほ。

さらにみうらさん描きおろしの「九体阿弥陀Tシャツ」など、仏像大使グッズはぜんぶで5種類だほ。

ほかにも展覧会オリジナルグッズがもりだくさん!

ほかにも展覧会オリジナルグッズがもりだくさん!

迷っちゃうほ…。

迷っちゃうほ…。

皆さんも、ぜひ特別展「京都・南山城の仏像」の思い出をお持ち帰りくださいね。

皆さんも、ぜひ特別展「京都・南山城の仏像」の思い出をお持ち帰りくださいね。

さっそく外に出て記念撮影だほ!

さっそく外に出て記念撮影だほ!

わーい!

わーい!

会場の本館前で記念の一枚

特別展「京都・南山城の仏像」は2023年11月12日(日)まで、本館特別5室で開催中です。仏像大使のグッズ開発の様子は本展の公式サイトでご覧いただけます。

特別展「京都・南山城の仏像」は2023年11月12日(日)まで、本館特別5室で開催中です。仏像大使のグッズ開発の様子は本展の公式サイトでご覧いただけます。

カテゴリ:news、彫刻、トーハクくん&ユリノキちゃん、「京都・南山城の仏像」

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2023年10月02日 (月)

浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展「京都・南山城の仏像」がいよいよ9月16日(土)より開幕します。

会場入り口

皆さんは「南山城(みなみやましろ)」をご存じですか?

「南山城」とは、京都府の最南部、奈良市に隣接する地域のことです。旧国名の「山城国(やましろのくに)」にちなんで「南山城(みなみやましろ)」と呼ばれています。

現在はお茶の産地として知られていますが、歴史的には数々の寺院が建てられた仏教の聖地でもありました。

南北に流れる木津川(きづがわ)に育まれた自然豊かなこの地には、京都と奈良、両方の文化の影響を受けて独自の仏教文化が花開いたのです。

本展の見どころ、阿弥陀如来坐像を含む九体阿弥陀(くたいあみだ)が安置されている浄瑠璃寺(じょうるりじ)も、もちろんこの地にあります。

京都から電車を乗り継ぎ、加茂駅からバスに揺られること30分。

山あいを進んだのどかな場所に浄瑠璃寺があります。

浄瑠璃寺九体阿弥陀堂 画像提供:飛鳥園

平安時代中期、仏の教えが正しく伝わらなくなる時代が来るという、末法思想(まっぽうしそう)が広がりました。そのため阿弥陀如来が住む極楽浄土に生まれ変わることを願う信仰が隆盛します。

教えによると現世での行いによって9段階の極楽往生の方法があるとされ、この9通りの往生の仕方を表した9体の阿弥陀如来像(九体阿弥陀)が作られました。

国宝 阿弥陀如来坐像(九体阿弥陀) 京都・浄瑠璃寺 画像提供:飛鳥園

当時(平安時代)の彫像とお堂が現存するのは浄瑠璃寺のみで、九体寺(くたいじ)とも呼ばれています。

このたび、明治以来およそ110年ぶりに、九体阿弥陀の大規模な修理が行われました。

特別展「京都・南山城の仏像」はその修理事業の完成を記念して開催されます。

いつもは浄瑠璃寺でしか見ることができない九体阿弥陀ですが、会場ではそのうちの1体を間近でご覧いただけます。

国宝 阿弥陀如来坐像(九体阿弥陀のうち) 平安時代・12世紀 京都・浄瑠璃寺

(左)国宝 多聞天立像(四天王のうち) 平安時代・11~12世紀、(中央)国宝 阿弥陀如来坐像(九体阿弥陀のうち) 平安時代・12世紀、(右)国宝 広目天立像(四天王のうち) 平安時代・11~12世紀、すべて京都・浄瑠璃寺

さらに、本展では平安時代に作られた国宝・重要文化財を含む仏像18件(展示替えを含む)を展示します。

奈良の大寺院や中央貴族と結びつきを強めたこの時代には、優れた仏像が数多く作られました。出品作を通じて、およそ400年におよぶ平安時代彫刻の変遷を見渡すことができます。

重要文化財 十一面観音菩薩立像 平安時代・9世紀 京都・海住山寺

明快に刻まれた十一面観音菩薩立像の衣のひだ

重要文化財 十一面観音菩薩立像 平安時代・10世紀 京都・禅定寺

(左)降三世明王立像、(中央)重要文化財 千手観音菩薩立像、(右)金剛夜叉明王立像、すべて平安時代・12世紀 京都・寿宝寺

実際に千本に迫る脇手を表現した千手観音菩薩立像

木津川流域の山岳寺院ゆかりのお像や、鎌倉時代に奈良で活躍した慶派(けいは)仏師の阿弥陀如来立像も見逃せません。

重要文化財 不動明王立像 平安時代・12世紀 京都・神童寺

重要文化財 阿弥陀如来立像 行快作 鎌倉時代・嘉禄3年(1227) 京都・極楽寺

浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展「京都・南山城の仏像」は2023年11月12日(日)まで、本館特別5室で開催します。

会場の様子

本展をご覧になったあとは、ぜひ南山城へも足をお運びください。

カテゴリ:news、彫刻、「京都・南山城の仏像」

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2023年09月15日 (金)

特別展「東福寺」その5 やっぱり東福寺は「ラスボス」だった!

特別展「東福寺」も5月7日(日)までと残すところあとわずか。

いよいよ閉幕までのカウントダウンとなりました。本展をご紹介するリレーブログも今回で最終回。

ここでは最後に、展覧会担当者として感じたことや気づいたことなどを総括してみたいと思います。

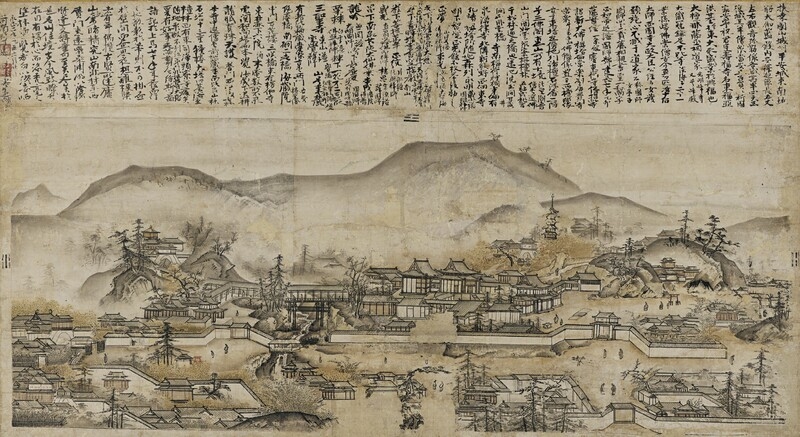

重要文化財 東福寺伽藍図 了庵桂悟賛

室町時代・永正2年(1505) 京都・東福寺蔵

中世の東福寺の景観を描いた唯一の絵画資料。ラスボス感満載の壮大な伽藍が活写されています。

本展を開催して改めて実感したのは、「やっぱり東福寺はラスボスだった!」ということ。

これまでも、私が本展を紹介する際には、ことあるごとに「東福寺はラスボスだ!」と豪語してきました。

その意は、今まで数多くの禅宗寺院展が開催されてきたなかで、東福寺が「最後に残された大物」であることに基づいた発言でした。

東福寺は、知る人ぞ知る、日本最大級の「禅宗美術の宝庫」。

東福寺展を開催することは、かねてより当館の念願でもあり、また禅宗美術を専門とする私にとっても夢のひとつでした。

なにゆえにこれまで展覧会が開催される機会がなかったかというと、東福寺では、所蔵する文化財の修理事業を長年にわたって継続実施してきたからにほかなりません。

本展の開催の契機となったのは、そのなかでも超ド級の大作というべき重要文化財「五百羅漢図(ごひゃくらかんず)」の14年にわたる修理事業が、令和3年度にようやく完成したこと。

そのお披露目をかねた展覧会を開催する運びとなり、所蔵する文化財を一堂に集めた「オールアバウト東福寺」の本展が実現しました。

このように、展覧会の開催というものは、時機を得て初めて実現できるもの。私が本展を担当できたのも、そうした好機に恵まれたからだったといえます。

第3章「伝説の絵仏師・明兆」 重要文化財「五百羅漢図」の展示風景

すでに展示をご覧になった方には実感いただけるかと思いますが、東福寺には、破格ともいうべき膨大な数の文化財が伝来しています。

展示会場に足を運ぶと、ずらりと並んだ中世文物の質と量に圧倒されます。その様子はまさに国指定文化財のオンパレード。

重文、重文、また重文、国宝はさんでまた重文。と、思わず歌ってしまいそうなほどリズミカルに指定品が並んでいます。

第1章「東福寺の創建と円爾」展示風景

本展を紹介するにあたり、チラシやポスターでは羅漢たちにさまざまなセリフを語らせていますが、そのなかに「ハンパない展示じゃ」というひと言があります。はたして、展示品の一体どんなところがハンパないのでしょうか。

ここでは、東福寺がラスボスたる所以を兼ねて、単に指定品であることに留まらない、東福寺の文化財の「ハンパないポイント」を3つ挙げてみましょう。

(1)歴史的由緒がハンパない

もともと東福寺は、鎌倉時代前期に創建された京都屈指の古刹(こさつ)ですが、東山の南麓に位置するその立地も幸いして、京都中を焼け野原にした応仁の乱(1467~1477)による大被害を免れました。

この点が、中世文物の多くを火災で失ってしまった、他の京都の禅宗寺院との大きな違いといえます。そしてさらに、それらの由緒がきちんと記録として残されているのも東福寺のハンパないところ。

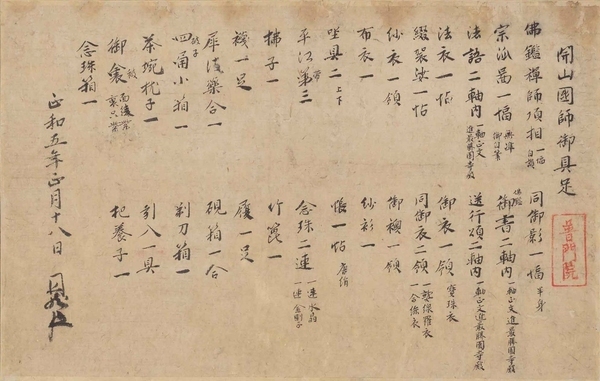

例えば師古(しこ)賛の重要文化財「無準師範像(ぶじゅんしばんぞう)」は、東福寺の開山である円爾(えんに)の師・無準の姿を半身で表した作ですが、正和5年(1316)に記された重要文化財「円爾遺物具足目録(えんにいぶつぐそくもくろく)」という資料に、「同御影一幅 半身」として記載されています。

ついでに言うと、4月2日(日)まで展示されていた自賛の国宝「無準師範像」も、同目録に「仏鑑禅師頂相 一幅 自賛」と記載されています。

このように東福寺では、南宋時代や鎌倉時代に遡る文物が、きちんと記録され、由緒付けられて伝来しているのです。

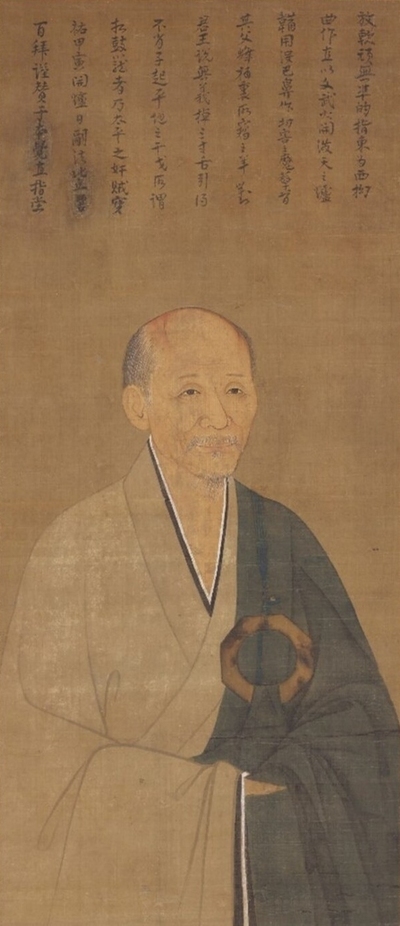

重要文化財 無準師範像 師古賛

中国 南宋時代・宝祐2年(1254) 京都・東福寺蔵

重要文化財 円爾遺物具足目録 奇山円然署判

鎌倉時代・正和5年(1316) 京都・東福寺蔵

上記の2作品は右から2行目に記されています。

(2)文化的影響力がハンパない

さらに、東福寺に集積された文物は、大きな文化的影響力も持っていました。

例えば、無準師範から円爾に贈られたといわれる国宝「禅院額字并牌字(ぜんいんがくじならびにはいじ)」は、禅寺内に掲げられる扁額や牌(告知板)の基となるお手本の書。

建仁寺や円覚寺をはじめ、全国各地の禅宗寺院にこの書体が広まっていったことを考えるだけでも、東福寺が中世文化の一大拠点だったことが理解されます。

さらに南北朝・室町時代には、明兆(みんちょう)が絵仏師として活躍し、彼が描いた仏画様式がそのまま時代様式として定着していきました。東福寺の文化的発信力は、想像以上にズバ抜けていたのです。

第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」 国宝「禅院額字并牌字」の展示風景

(3)スケール感がハンパない

そして何といっても、東福寺の文化財の最大の特質は、その圧倒的なスケール感にあります。

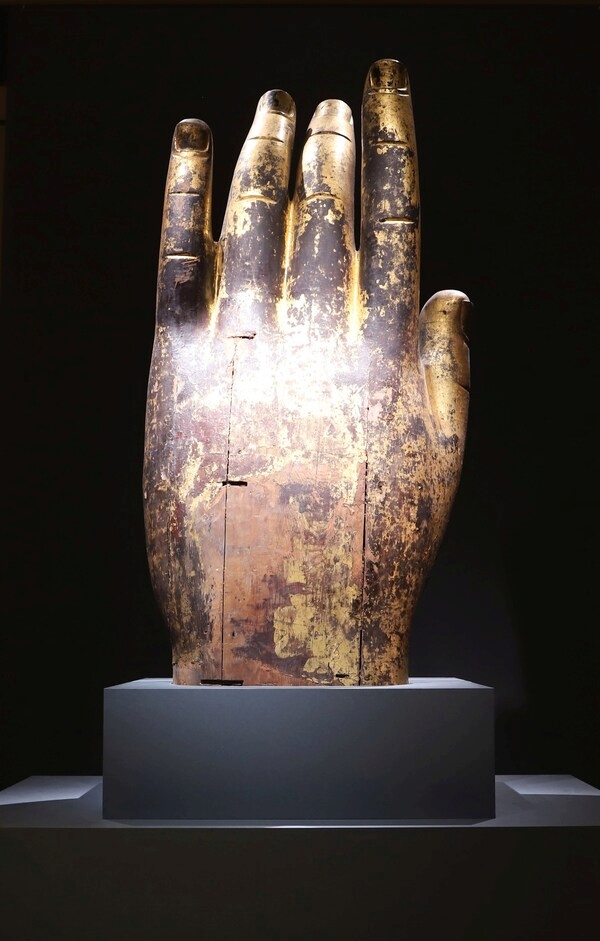

東福寺の代名詞である「伽藍面(がらんづら)」を象徴するように、とんでもない大きさの巨幅や巨像が伝来しています。残念ながら、明治14年(1881)の火災により、像高7.5メートルを誇る仏殿本尊は焼失してしまいましたが、その左手だけは救出され、本展でもその堂々とした偉容をご覧いただいています。

また、焼失した仏殿本尊の前に置かれたと考えられる前机(前卓)も、とにかくすさまじい大きさ。

その前に人が立つと、まるでガリバーの国に入り込んだかのようです。

第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」 「仏手」の展示風景

重要文化財 朱漆塗牡丹唐草文透彫前卓

南北朝時代・14世紀 京都・東福寺蔵

高さ171㎝、甲板は縦124.7㎝、横315㎝とこちらも特大サイズ。

というわけで、展覧会の総括を兼ねて、改めて東福寺の文化財の「ハンパないポイント」について述べてきました。

これらの文物が放つ、桁違いの迫力や巨大さは、実物の前に立ってこそ実感できるもの。

まだ展示をご覧になっていない方は、ぜひ足をお運びいただくことをお勧めいたします。

禅宗寺院最後の大物、東福寺の圧倒的なパワーとスケールを体感いただけるはずです。

最後にもう一度言いましょう。

やっぱり東福寺はラスボスだった!

| 記事URL |

posted by 高橋 真作(特別展室研究員) at 2023年05月04日 (木)

特別展「東福寺」その3 阿吽の呼吸で梱包作業 巨像展示の舞台裏

東京国立博物館・彫刻担当研究員の児島大輔です。

特別展「東福寺」は会期もいよいよ大詰めとなってきました。

リレー形式で東福寺展をご紹介している1089ブログ。

今回は展覧会の舞台裏へご案内いたしましょう。

前回のブログ(特別展「東福寺」その2 東福寺本尊 今昔物語)でご紹介した「圧倒的スケール、すべてが規格外!」を体現する巨像たち。

当たり前のように会場に立っていますが、実は巨大な彫刻作品の移動と展示はほんとうに大変な作業です。

そもそも仏像は移動することを想定していません。

お寺の堂内に安置されると、何百年もそのまま鎮座されているわけです。

その仏像を展覧会のために輸送しなければいけないわけですから、それ相応の苦労が伴います。

では、いったい何が行われているのでしょうか。

まず、動かせるのかどうか、分解できるのかどうか、どこが危険なのかを事前調査します。

そのとき頼りになるのが、過去の調査報告書や修理報告書などです。

とは言え、もちろん最後はお借りする私たちが実際に確認して、輸送業者や所蔵者と相談して最終的な判断をします。

次にいよいよ実際の梱包と輸送です。と行きたいところなのですが、その前に今回は収蔵場所からの安全な搬出経路を確保するために、なんと仮設のスロープを造ってしまいました。

東福寺内の特設スロープ

仏像の梱包は、一般的には立像は寝かせて担架で運ぶか立たせたまま木枠で輸送、坐像はL字型の木枠で運ぶのが基本です。

ところが、そこは規格外のスケールを誇る東福寺のこと。仏像もいつも通りとはいきません。

本展の中で最も巨大な重要文化財「二天王立像」を例にとってお話しいたしましょう。

まず、お像のまわりに足場を組みます。もはや工事現場です。

二天王立像(吽形)と足場

梱包作業中

お像の状態を確認しながら、注意深く薄葉紙、綿布団、晒などを用いて必要な養生を施します。

ただ手厚く養生すればよいというものでもありません。

必要最低限の養生をバランスよく施さなければ、かえって一部分に強い負荷がかかってしまったり、のちの工程で木枠にきちんと収まってくれなかったりします。

養生が済むと、チェーンブロックを使ってお像を木枠の中へ収めます。

横たわる二天王立像

木枠内で固定、梱包資材は適材適所

この木枠もそれぞれのお像専用に特注でつくられた頑丈なものです。

お像を支える部分には発泡材やウレタン、さらには寝具などにも用いられる低反発素材を駆使することでお像をサポートします。

これで移動中のお像の快眠を約束するわけですね。

二天王立像さん、いったい何年ぶりに横になったことでしょう。

木枠に収めた後は、雨風を防ぐためにビニールシートとラップで保護します。

これで500km弱の長旅に備えた梱包は完成です。

ラップでぐるぐるに梱包

梱包完成!

このような梱包作業はお像を計測して図面を引き、木枠を設計して発注。

さらにお像を養生して木枠の中に収めるまでを図面上で演習をおこない、現地で手順を確認し、そしていざ本番となるわけです。

「稽古は本場所のごとく、本場所は稽古のごとく」とは大横綱・双葉山関の至言。

私たちもその意気込みで、これだけ巨大なお像でも数センチ単位の綿密な準備を行っているのです。

二天王立像の搬出作業

さて、会場に到着後は梱包の逆順で開梱し、安置・展示いたします。

「寝台車での快眠から目覚めると、そこは東博だった」といったところでしょうか。

こうして無事輸送・展示を終え会場内に立っていただくことで、少しだけホッとできるのです。

え…少しだけ?

極寒の中、東福寺でお像を梱包・搬出してからはや3月。

時は過ぎ去り、桜は散り、いつしか本館前のユリノキの花も盛りを迎えました。

そう、東福寺展の会期も残すところあとわずかです。

ということは、またしても梱包・輸送の作業が待っています。

もちろんすでに段取りを終えて、あとは作業を待つばかり。会期が終わってもまだまだ緊張は続きます。

私たちにとっては、お像をお返しするまでが展覧会なのです。

ところで、この二天王立像、どのくらいの重量があると思いますか?

今回は展示にあたっていくつかの作品を計量いたしました。

まずは旧本尊の仏手。その重さは、なんと約125㎏!

仏手 東福寺旧本尊

鎌倉~南北朝時代・14世紀 京都・東福寺蔵

前回の浅見研究員のブログ(特別展「東福寺」その2 東福寺本尊 今昔物語)では計算と史料をもとに旧本尊の大きさを推定しましたが、さて重量はどうでしょうか。

人間工学的にいえば片手の重さは体重の約1%です。

ということは、、、旧本尊を人体になぞらえれば、その重量は片手の100倍ですから12,500kg。12.5トン!

もちろん、内刳(うちぐり)を施して内部を空洞にすればもっと軽量化が図れるはずです。

次に今回のブログで取り上げた二天王立像のうち阿形像の重量はなんと約250㎏!

重要文化財 二天王立像のうち阿形像

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

先ほど計量した旧本尊で言えば、ちょうど両手分の重さです。旧本尊の巨大さが際立ちますね。

そして、梱包して木枠に収めた最終的な重さは775kg!!

な、なんと、阿形像の重量の2倍を超える525㎏の梱包材で保護しているのです。

いかがでしたか。仏像の梱包と輸送の苦労をご理解いただけたでしょうか。

いや、むしろ中世の人々がいかに苦労してお像を造立していたかに思いをはせていただけたでしょうか。

なぜ、そこまでして運ぶのか?

それはもちろん、ひとえに素晴らしい仏像たちを東京の皆さんにご覧いただきたいがため。

この大きさと迫力とに圧倒されていただけましたら私どもの苦労も報われるというものです。

たとえ細かなことはわからなくても、この巨大さを体感していただければ、東福寺の魅力の一端を理解できたと言っていいと思います。

しかしですね、仏像はもちろんなのですが普段お像たちがいらっしゃるお堂はもっと凄いのですよ。

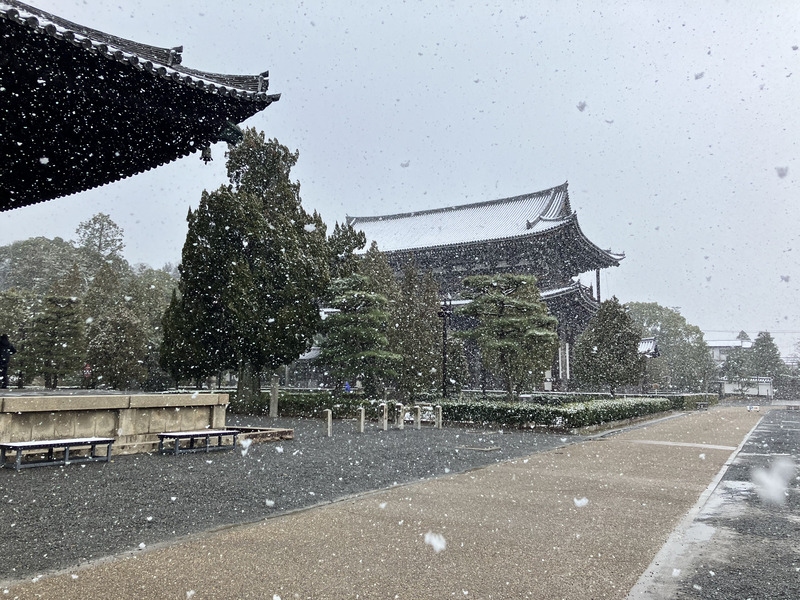

雪の舞う東福寺境内(作業日!)

それこそ圧倒される規格外です。本展をご観覧いただき東福寺通になられた皆様におかれましては、是非とも現地に足をお運びいただきたい。

もちろん、新緑も錦秋も息をのみますが、モミジだけではなく、「東福寺の伽藍面」とも呼ばれる所以を現地で体感していただきたいのです。

美しい四季の移り変わりは現地でしか味わえません。

本展はその序章に過ぎないいと言ってもいいかもしれません。

というわけで、是非一度東福寺へお運びを。

お寺に行くまでが東福寺展…です!

そして、まだ展覧会をご覧になっていない方は5月7日(日)までにどうぞお越しください。

会場の最後でお待ちしている巨大な仏像群をどうぞお見逃しなく…見逃すはずはないけれど…。

ご来館をお待ちしております!

| 記事URL |

posted by 児島 大輔(東洋室研究員) at 2023年04月28日 (金)