1089ブログ

東京会場では残すところ会期もあと10日ほどとなった、特別展「東福寺」。

第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」では東福寺拝観の最大のみどころ、通天橋(つうてんきょう)からの紅葉の眺めを再現しています。

その再現コーナーを通り抜けて間もなく、視界が一気に開けて大きな仏像群が視界に飛び込んできます。

第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」彫刻展示風景写真

こちらに見えている仏像のうち、釈迦如来立像(原寸大写真バナー)・迦葉(かしょう)・阿難(あなん)の三尊が、現在の東福寺本堂の本尊です。

その前に並ぶ四天王像とともに本堂壇上に安置されています。

東福寺本堂 本尊の安置状況

また会場でひときわ目を惹く2体の像、二天王立像は高さ3.4メートルほどですが、通常東福寺では公開されていません。

しかし今あげたこれらの像すべて、もともとは東福寺の像ではなく、明治14年(1881)の火災で仏殿が焼けた後、移されたものなのです。

江戸時代には東福寺に隣接していた三聖寺(さんしょうじ・明治6年(1873)に万寿寺に吸収併合され廃寺)に安置されていました。

展示作品からその位置関係を探りましょう。

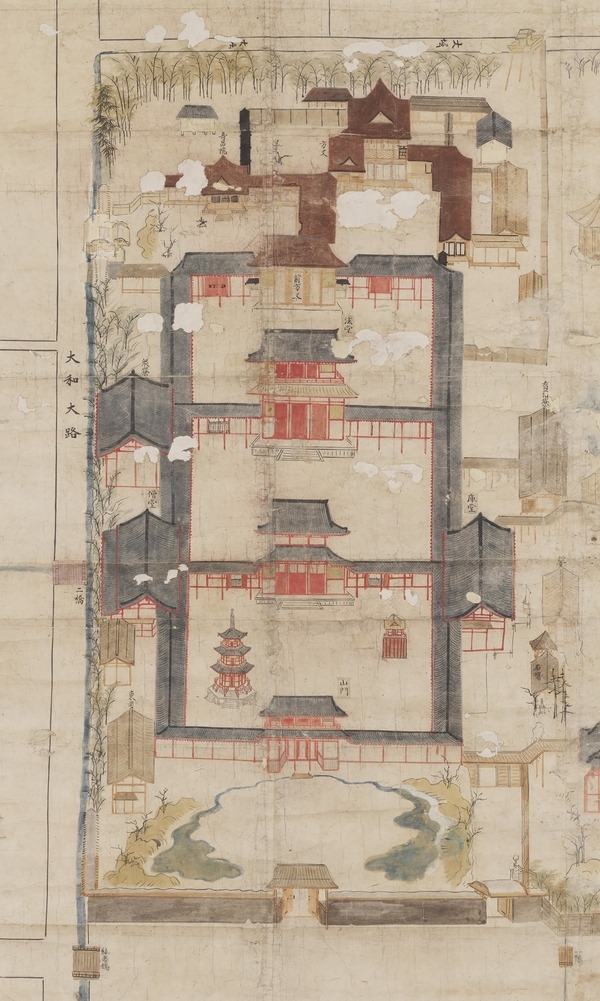

三聖寺古図(部分)

鎌倉~南北朝時代・14世紀 京都・東福寺蔵

第2章「聖一派の形成と展開」で展示しています。

これは鎌倉時代後期の三聖寺境内を描いた図です。

江戸時代の記録によると第一の門に金剛力士像、第二の門に二天王像、仏殿に釈迦如来・迦葉・阿難の三尊像と、さらに四天王像が置かれていました。

しかし、この図を見ると第一の門(図中一番下、池の前の門)に像を置くスペースはなさそうです。

金剛力士像が造像当初どこにあったのかは不明です。

おそらくこの絵図より後の時代に門が改造されて金剛力士像を移して置いたのでしょう。

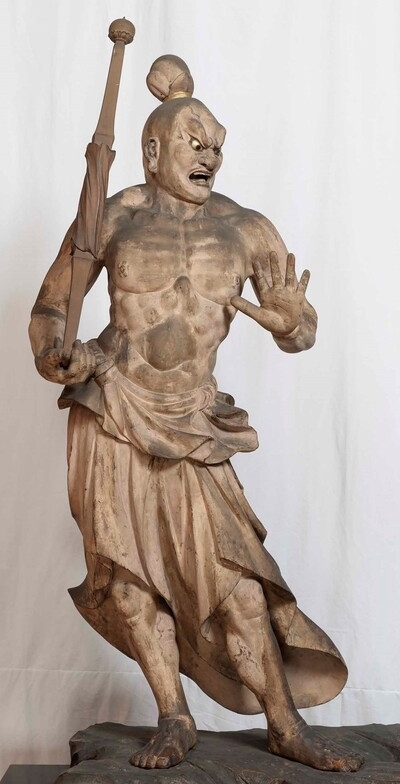

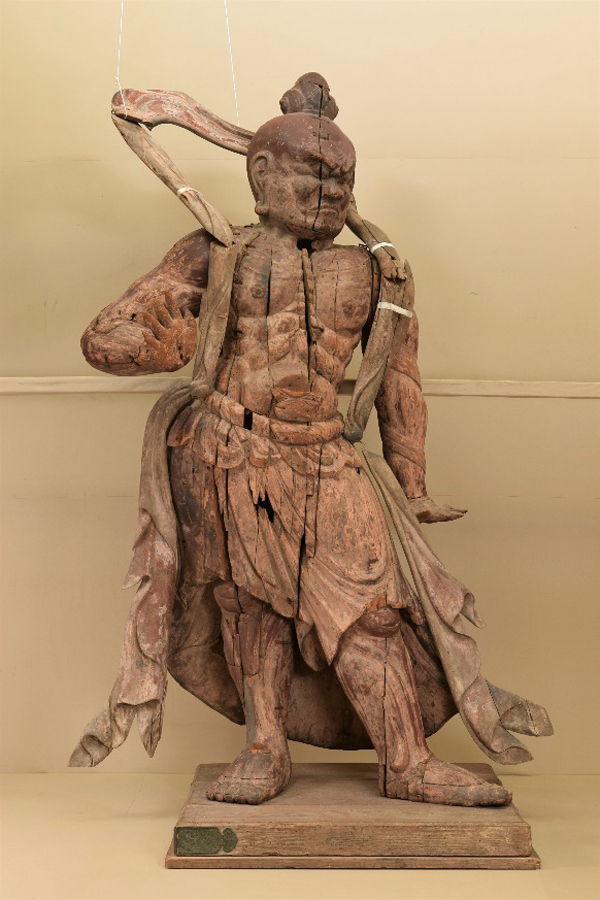

重要文化財 金剛力士立像

鎌倉時代・13世紀 京都・万寿寺

この像を置いた門は現存。そのためこの像は移動せず、三聖寺を吸収した万寿寺の像となったと考えられます。

絵図を見ると第二の門(図中下から2番目、山門)は重層で大きく、二天王像が置けるでしょう。

しかし、山門は南北朝時代の明徳2年(1391)に火災で焼け、その後再建されたという記録があります。二天王像はそれ以前、鎌倉時代の作ですから、再建された門にどこからか移されたことになります。

火災時の山門内に像があったとすると、大きいので緊急避難はできなかったでしょう。

重要文化財 二天王立像

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

この像の作者は、力強く動きがあって写実的な作風から、作者は運慶・快慶の弟子筋の慶派仏師でしょう。

また仏殿に置かれた三尊は同じく明徳2年の火災の際に救出されたと見られますが、こちらも別の寺院から移された可能性も否定できません。

重要文化財 釈迦如来立像(部分)

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

(注)本展では展示されていません

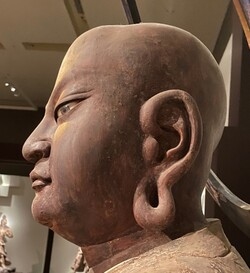

重要文化財 迦葉・阿難立像(部分)

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

この三尊の癖の強い表情は中国・宋時代の影響を受けたものです。

よく似た像は東福寺に近い泉涌寺(せんにゅうじ)にあります。京都では癖の強さが敬遠されて定着しませんでしたが、京都中心部から距離のあるこの地域に固まっているのはおもしろい現象です。

四天王立像のうち多聞天立像(部分)

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

運慶の作風にきわめて近い優作で、彩色も造像当初のままです。

さて、四天王像はそもそも本尊像に比べて小さすぎるので、これは三聖寺には後でもたらされたと断定して良いでしょう。

四天王の中でも制作年代に差があり、多聞天が鎌倉時代初期、増長天は中期、持国天と広目天は中期から後期の作です。

失われた後で補ったか、大きさの同じような像を組み合わせて四天王としたかのどちらかでしょう。

このように、東福寺の仏像は転々としながら、現在の位置へと移ってきたのです。

展示室では同じ部屋にこれらの像と向かい合う形で大きな「手」を展示しています。

明治14年に焼失した本尊釈迦如来坐像の左手です。高さは217.5㎝。

仏手 東福寺旧本尊

鎌倉~南北朝時代・14世紀 京都・東福寺蔵

左:甲側 手首が長めなのはこの手は袖口に挿し込むからです。

右:掌側 手のひらも金色だったはずですがすっかり剥がれています。

次の写真は旧本尊の光背の化仏ですが、本尊焼失前はこの像の左手(画像内赤丸箇所)と同じようにおさまっていました。

釈迦如来坐像(光背化仏)東福寺旧本尊

鎌倉~南北朝時代・14世紀 京都・南明院蔵

「仏手」は手の甲が下向きなので光やホコリで傷むことが少なく、黒漆と金箔がよく残っています。

この手の寸法と自分の手の寸法を比較して、これだけ大きな手だと身長がどのくらいか計算してみると・・・。

私の中指の先から手首までは20㎝、身長は169㎝です。

この仏手の指先から手首まで(袖に挿し込む部分は除く)約200㎝。そうすると像の身長は16.9mになります。私の手が標準的な大きさかわかりませんし、仏像は手が大きめかもしれませんのでおおよその計算です。

これを資料から確認してみましょう。

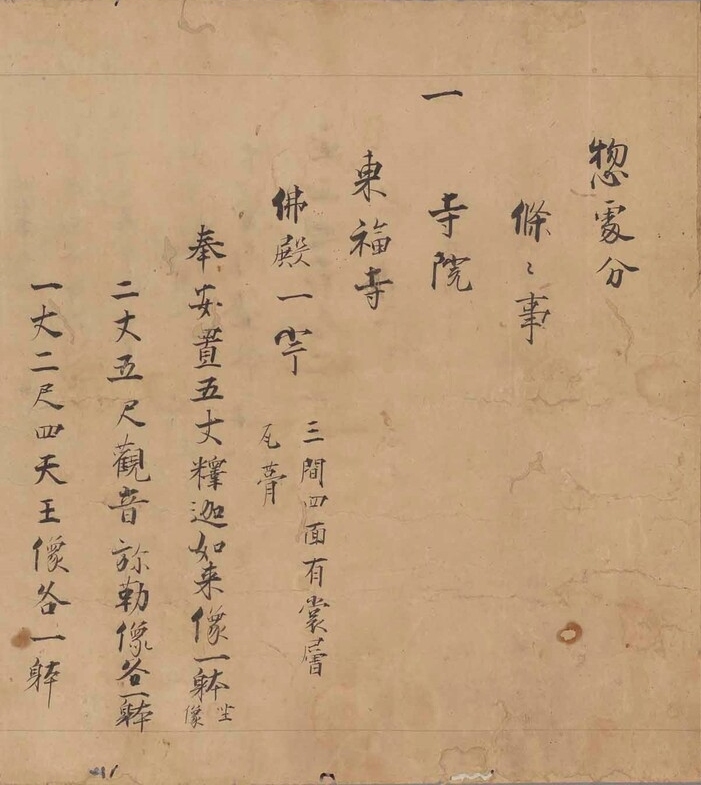

重要文化財 九条道家惣処分状(部分)

鎌倉時代・弘安3年(1280) 京都・東福寺蔵

(注)すでに本作品の展示は終了しました。

東福寺を創建した九条道家が書いた記録に「五丈釈迦如来像一躰(坐像)」と像の大きさが書いてあります。

「五丈(ごじょう)」というのが大きさです。一丈はおおよそ3mですから15mになります。

先ほどの計算との誤差はやはり像の手が大きめということでしょう。

15mは立像の場合の大きさですので、坐像である釈迦如来はその半分の高さ7.5mの像だったことがわかります。

もちろん台座、光背があったので、全部を合わせた高さは10mをゆうに超えたでしょう。

当館の展示室の天井の高さは約8mですからその大きさはまさに「圧倒的スケール」です。

しかしそれだけではありません。続けて「二丈五尺観音弥勒像各一躰 一丈二尺四天王像各一躰」とあります。巨像は釈迦如来だけではなかったのです。

ここには坐像か立像か書いてありませんが、後世の江戸時代の記録から、脇侍仏である観音と弥勒は坐像、四天王像は立像とわかります。

一丈二尺がおよそ3.6m、観音と弥勒の高さもほぼ同じ、展示室の二天王像と同じくらいです。

こうした巨像を造ったのは、開基である九条道家(1193~1252)の念頭に往時の藤原氏の壮大な造営があったからでしょう。

道家は息子である九条頼経を鎌倉幕府の将軍に送り出し、頼経が将軍となった嘉禄2年(1225)から孫の頼嗣(頼経の子)が将軍を辞する建長4年(1252)までは、朝廷と幕府の重鎮として権勢をふるいました(頼嗣の将軍辞職の翌日没)。

そして相当な財力を得ての造営で、摂関期を頂点とする藤原氏の栄華をこの東福寺において再現したのです。

| 記事URL |

posted by 浅見 龍介(学芸企画部長) at 2023年04月26日 (水)

開幕から約40日、特別展「東福寺」はいよいよ会期大詰めです。

多くの雑誌やテレビ番組でも紹介されている圧巻の展覧会。

1089ブログでは、すでに展覧会にお越しいただいた方にはうなずきながら、 まだご覧いただいていない方には身を乗り出して読んでいただけるよう、今後本展に携わった各分野の研究員たちがこの展覧会の知られざるみどころを直接お伝えします。

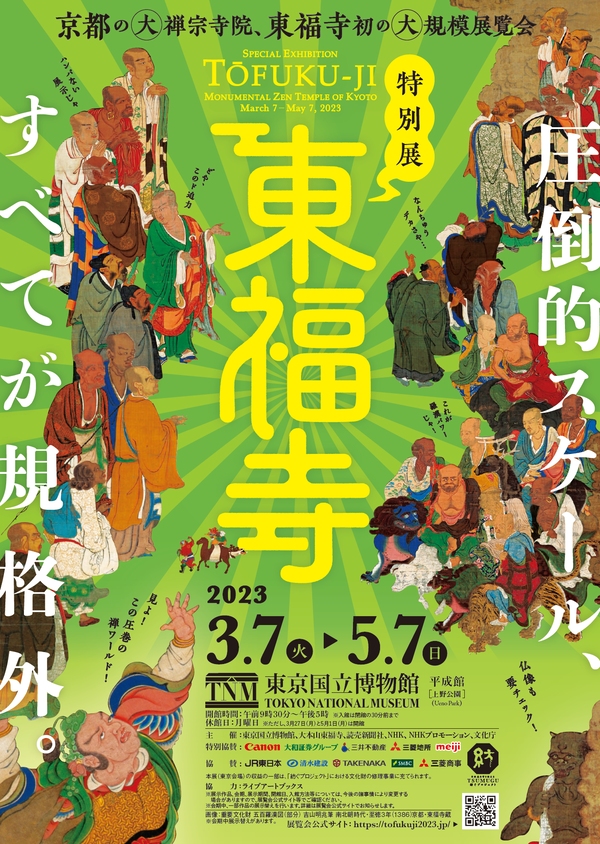

特別展「東福寺」(東京会場)チラシ表面 制作:ライブアートブックス

さてその前に…本展のポスター・チラシを見かけたことはありますか?

今回の展覧会で多くのご寺宝を公開くださった慧日山 東福寺(えにちさん とうふくじ)は京都を代表する禅寺のひとつ。巨大な建造物の数々を誇る歴史ある大寺院です。

「そんな大禅宗寺院の展覧会とあらば、さぞチラシのビジュアルも厳かなはず……いや、なんだこのポップなデザインは…!」そう驚いた方も多いのでは…。

コンペを通して選ばれたデザイン案をもとに関係者一同でブラッシュアップしたこのビジュアルには、実は展覧会の内容にリンクする様々な意味が込められています。

今回はその要素を紐解きながら、「予告編」として展示会場の様子を少しだけご紹介します。

(1)ビビットな色使い、本当に禅宗美術の展覧会?

さて、このビジュアル。まず目をひくのは鮮やかな色と大きな背景効果。

従来の「禅」のイメージとは少し違うのではないでしょうか。

実はここにひとつめの要素。

東福寺の開山・円爾(えんに・1202~1280)は嘉禎元年(1235)に海を渡り、南宋禅宗界のスーパースター・無準師範(ぶじゅんしばん・1177~1249)に師事。

帰国後、時の権力者・九条道家(くじょうみちいえ・1193~1252)に招かれ東福寺を開きます。

以来、円爾とその弟子達は中国仏教界とも太いパイプを持ち、対外交流を深める中でさまざまな海外の文物が東福寺にもたらされました。

そうした今でこそ禅宗文化の基軸となった文物も、当時は大きな驚きをもって迎え入れられたはず。

今回の展覧会ではそんな「衝撃」もお伝えできればと、広報物の段階からビビットな色使い、まるで効果音が出てきそうなインパクトある背景を採用しました。

左手前:重要文化財 円爾像 自賛

鎌倉時代 弘安2年(1279) 京都・万寿寺蔵

右奥 :重要文化財 無準師範像 師古賛

中国・南宋時代 宝祐2年(1254) 京都・東福寺蔵

展覧会第1会場入り口には師弟の肖像が並びます。

第1章「東福寺の創建と円爾」、第2章「聖一派の形成と展開」では師の無準師範から円爾、そして「聖一派(しょういちは)」と呼ばれた弟子たちを、ゆかりの禅宗美術の優品を通してご紹介。

同じく第4章「禅宗文化と海外交流」では、海外交流の一大拠点として発展した東福寺に集積された文物の数々をご覧いただけます。

禅宗をはじめとする日本仏教界、そして日本文化にも多くの影響を与えた、東福寺の驚くべき存在の大きさをご堪能ください。

(2) 多彩な衣装を身にまとう羅漢たち、伝説の絵仏師 若き日の代表作

続いて目に留まるのは何かを見上げて拝んだり、霊獣を乗りこなすお坊さんたちの姿。

このデザインの主役ともいえる、個性豊かで細部まで描きこまれた羅漢(らかん・釈迦の弟子で、仏教修行の最高段階に達したもの)たちです。

画像のもととなった重要文化財「五百羅漢図(ごひゃくらかんず)」を描いたのは、東福寺を拠点に活躍し、「画聖」とも崇められた絵仏師・吉山明兆(きっさんみんちょう・1352~1431)。

同作品は東福寺に45幅、東京・根津美術館に2幅が伝わり、14年に渡る修理事業後、本展で初めて現存全幅を公開しています。

重要文化財 五百羅漢図 吉山明兆筆

南北朝時代・至徳3年(1386) 京都・東福寺蔵

展示風景(現在は第31~45号幅を展示中)

今にも動き出しそうな羅漢たち、各幅に描き分けられた50もの場面はひとつひとつが物語性を帯びています。

ビジュアルではその画力と「五百羅漢」という魅力的な画題を前面に押しだして、コミカルな(担当研究員がひねり出した)コメントも挿入。

絵画から飛び出した羅漢たちが、皆様を「明兆ワールド」へといざないます。

さらに展示室ではそんな羅漢たちが語りだすような、作品の躍動感を活かした特別な解説パネルも…。

この他にも第3章では「伝説の絵仏師・明兆」の大作がところ狭しと並びます。

その魅力の真髄についてはまたじっくりと。

(3)キャッチコピーに偽りなし!「圧倒的スケール、すべてが規格外。」

この展覧会・東京会場のキャッチコピーは言葉そのまま誇張無し。

巨大伽藍にふさわしい、まさに「圧倒的」な「スケール」感の作品が一度に並びます。

絵画作品も、書跡作品も、そして彫刻作品も、「すべてが」想像を超える「規格外」の大きさと迫力。

特に第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」では特別な空間構成で皆様をお迎えします。

キャッチコピーに負けない、大迫力の「圧倒的スケール、すべてが規格外。」を是非会場で体感してください。

仏手 東福寺旧本尊

鎌倉~南北朝時代 14世紀 京都・東福寺蔵

展覧会初出品。焼失した東福寺旧本尊の左手。その大きさはなんと2メートル以上!

これまでの禅宗美術の展覧会とはまた一味違った角度から、その魅力に迫る特別展「東福寺」。

チラシのオモテから辿るだけではもったいない、その壮大さを展覧会会場で味わえるのは5月7日(日)まで。

この機会に、ビジュアル背景色に採用した緑も映える、新緑の上野・東京国立博物館へお出かけください。

(注)展示作品および展示替え情報については、作品リスト(PDF)をご覧ください。

特別展「東福寺」作品リストを開く

(注)本展は事前予約不要です。混雑時は⼊場をお待ちいただく可能性があります。

(注)チケットの販売は展覧会公式サイトよりご確認ください。

特別展「東福寺」東京会場:東京国立博物館 平成館

桜の季節は過ぎましたが、会場までの順路を鮮やかな若葉が彩ります。

| 記事URL |

posted by 中束 達矢(広報室) at 2023年04月20日 (木)

本館11室の展示風景(入口付近)

本館11室では特別企画「大安寺の仏像」が開催中です。

奈良・大安寺は日本で最初の国立寺院です。飛鳥時代の藤原京に壮大な伽藍を構えた大官大寺(だいかんだいじ)を前身とし、奈良時代の平城京移転後には、インド、ベトナム、中国などから来日した僧侶や、中国へ留学して帰国した日本人僧侶が住む国際色豊かな環境で、仏教研究の拠点として営まれました。まさに日本仏教の源流ともいうべき歴史ある寺院です。

本展では8体の仏像を展示していますが、そのうちの7体はいずれも一木造(いちぼくづくり)で、中国から日本へ正式な戒律を伝えに来た僧・鑑真が住んだ唐招提寺と並び、奈良時代の数少ない貴重な木彫群です。

突然ですが、こちらは何の写真かお分かりになりますか。冒頭の展示風景の手前のケース内に展示されている像の胸の拡大写真です。この装飾豊かな浮き彫りは日本に類例がなく、中国・唐時代の像に見られ、大安寺の木彫群にも随所にほどこされています。

重要文化財 楊柳観音菩薩立像(ようりゅうかんのんぼさつりゅうぞう) 奈良時代・8世紀 奈良・大安寺蔵

このブログでは大安寺の木彫群の代表作である楊柳観音菩薩立像を例に、大安寺の仏像の特色をお伝えします。

目尻を吊り上げ、口を開いた厳しい表情の楊柳観音菩薩立像

慈悲の仏である菩薩でこんなに厳しい表情は珍しいですが、このような厳しい表情の仏は、仏教の一つである密教の仏であることが多いです。

平安時代に体系的な密教がもたらされる以前の奈良時代には、呪術的な要素の色濃い密教が中国から断片的にもたらされていました。国際色豊かな環境であった大安寺は、そうした新しい情報をいち早く取り入れることができたようです。

というのも、楊柳観音像の厳しい表情から、この像が密教の存在を背景に造られた像であることを物語っているからです。

全体の姿をご覧ください。

バランスよく整ったプロポーションが目をひきます。胸や下半身のほど良い張り、腰のわずかなくびれなどが美しさを際立たせています。正面だけでなく、360度どこから見ても崩れのない優れた造形感覚がうかがえます。とくに斜めから見たときのポーズが様(さま)になるのは、体の幅や厚みのボリューム感が適切に表現されているためです。

顔に注目してみると、口を開ける動きに連動して頬が張り、こめかみの筋肉が盛り上がっていることがわかります。実際の人間と同じように表情筋にまで意識がおよんでいる点に驚かされます。本像が厳しい表情なのにどこか品の良さを感じるのは、こういった筋肉の繊細な表現からかもしれません。

このように、身体のバランスや筋肉の動きを意識した表現は、奈良時代の仏像の特徴です。

楊柳観音菩薩立像の胸の飾り 拡大写真

次に、胸の飾りや腹の帯に注目してみましょう。

どちらも体と同じ木から彫り出しています。同じ木から彫り出すということはやり直しがきかない作業ですから、緊張感のあるなか高い技術によって刻まれたことでしょう。胸の飾りの花や珠のかたちが繊細に彫り出されています。

ミリメートル単位で密に刻まれた格子状の文様

日本には他に例がありません

腹の帯には斜めの格子(こうし)状の文様が密に刻まれています。線を一本一本丁寧に刻んだであろう様子がうかがえます。

またお腹のあたりに帯を結ぶ形式は非常に珍しく、中国・唐時代の形式を取り入れたものとみられます。先ほど述べました通り、奈良時代の大安寺には中国から来日した僧侶や、中国へ留学した日本人僧侶が多く住んでいたため、大陸から最新の仏教文化が伝わっていたのでしょう。

また唐招提寺に住んだ鑑真の一行のなかには、鏤刻(るこく。金属や木に文字・絵などを彫り刻むこと)の工人がいました。本像にみられる緻密な彫りの背景には、彼ら工人がもたらした鏤刻の技術があるのかもしれません。

本館11室の展示風景(出口付近)

楊柳観音菩薩立像をはじめとする大安寺の仏像では、身体表現を意識した奈良時代彫刻の伝統と、大陸からの新しい形式が融合しています。

大安寺の仏像が醸し出す奈良時代の息吹をぜひご堪能ください。

| 記事URL |

posted by 増田政史 at 2023年02月17日 (金)

特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」の最後のコーナーに展示している金剛力士(仁王)像は、今年の2月に購入した、最新の所蔵品です。

この仁王像は滋賀県栗東市の蓮台寺というお寺(今はありません)の仁王門に置かれていたのですが、昭和9年(1934)の室戸台風で仁王門と像が倒れてバラバラになりました。像の部材はほとんど回収して保管されていましたが復興の見込みは立たず、昭和43年に財団法人美術院に引き取られました。美術院は国宝、重要文化財をはじめ仏像の修理をするところです。

美術院では仮に組み立てて保管していましたが、縁あって当館が購入することになったため、およそ2年かけて本格的な修理を行ない、会場で見る姿になりました。

金剛力士立像 平安時代・12世紀 東京国立博物館

修理前の姿は少し違います。

修理前の金剛力士立像

頭の後方から腰の側方に翻る帯(天衣:てんね)を着けています。

しかし、これは像が造られた平安時代のものではなく、後世おそらく江戸時代に補われたものです。

像の容姿を損なうので、はずして別保管としました。

布のふわりとした質感がなくて重たいですね。さらに右腕をよく見てください。肘の上下に帯が巻き付いています。

この巻き付いている帯が天衣です。後世補われた天衣はこれにつながっていないので、像ほんらいの形とは異なります。

阿形像 右腕

肩の下から始まって、手首の上で終わる帯の端がありますから、これにつながる形で上から腕に巻き付き、下に垂れる形だったのです。吽形像の左手も同様です。

この像と同じ平安時代・12世紀の仁王像の中に、これと同じく天衣が腕に巻き付く像があります。しかし、翻る部分が造られた当初の形を伝えているものはありません。

どのような形だったか、絵画資料を見るとわかるかもしれません。今後探して発見したら報告します。

仁王像は門の中に安置されるので、限られた方向からしか見えません。特に真後ろから見ることは通常できません。

この仁王像の背中は特徴があるのでぜひ見てください。

阿形像 背面

阿形像 背面 吽形像 背面

吽形像 背面

ちょっと贅肉がついているようです。

鎌倉時代の像はこれとは違います。

金剛力士立像 阿形 鎌倉時代・13世紀 京都国立博物館蔵

背中にも筋肉がついて強そうです。

当館の像は正面から見るとたくましくて強そうですが、背中は鍛え方が足りないところがおもしろいですね。

平安時代・12世紀には怒りの表情の仏像、不動明王や四天王像なども激しさが少ないのが特徴です。この像は正面を見ると鎌倉時代の作風に近づいていますが、背面に平安時代らしさが見えると言えるでしょう。

この像の概要についてはYoutubeの「仁王像ざっくり知る」もあわせてご覧ください。

カテゴリ:彫刻、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(学芸企画部長) at 2022年11月18日 (金)

研究員おすすめの作品紹介、第2弾は彫刻です。

開催中の特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」では、第1部で当館が所蔵する国宝をすべて公開し(会期中展示替えあり)、第2部で各時代の収蔵品や関連資料を通じて当館の150年の歴史を紹介しています。

実は当館には彫刻分野の国宝は1件もなく、第1部に彫刻作品は展示されていません。江戸時代までに制作された日本の彫刻は、仏像、神像、肖像で占められ、彫刻分野の国宝のほとんどが寺院や神社に伝わっています。

しかし明治時代以降、寺院や神社から離れた彫刻を美術館や博物館が収蔵するようになり、その代表が当館でした。

当館には縁あって収蔵された彫刻作品があります。

重要文化財 摩耶夫人および天人像 飛鳥時代・7世紀

現在は第2部で展示していますが、当館の法隆寺宝物館で通年展示しています。仏教の開祖である釈迦が誕生したときの説話を立体化したとても珍しい群像です。

法隆寺宝物館で展示している作品は「法隆寺献納宝物」と呼ばれ、明治11年(1878)に奈良・法隆寺から皇室へ献納された300件あまりの文化財です。皇室に献納されたのち東京帝室博物館で保管され、戦後、国に移管されて当館の収蔵品となりました。

本作品は、これら法隆寺献納宝物の中でも代表的な作品です。明治11年から数えると、およそ140年以上もの時間を上野で過ごしたことになります。

重要文化財 壬申検査関係写真 法隆寺金銅摩耶夫人像 明治5年(1872) 横山松三郎撮影

こちらの古写真に本作品が写っています。

当館の創立とする明治5年(1872)に開催した湯島聖堂博覧会ののち、明治政府は京都や奈良などの古社寺に伝わる宝物の調査を実施しました。同年の干支にちなんで壬申検査(じんしんけんさ)と呼ばれ、この古写真はそのときに撮影されたものです。

壬申検査では、のちの当館初代館長・町田久成(まちだひさなり)が中心的な役割を果たしました。当館の調査研究の歴史の1ページ目と言える壬申検査のときにすでに存在が確認されていたことに、本作品と当館との縁を感じます。ちなみに、中央にいる片脚を組んだ像も、法隆寺献納宝物の一つとして当館に収蔵されています。

摩耶夫人像

両手を広げて立つのは、釈迦の母の摩耶夫人(まやぶにん)です。

摩耶夫人が4月8日の朝にルンビニ園を散歩中に、無憂樹(むゆうじゅ)の花の枝を手に取ろうとして右手を高く上げた姿を表わしています。

摩耶夫人像(右手部分)

壬申検査関係写真 法隆寺金銅摩耶夫人像(右手部分)

右手には現在何もありませんが、先ほどの古写真を拡大してみると、親指と人差し指のあたりに突起のようなものがあります。もしかするとこれが無憂樹の花の枝、または枝の一部だったのかもしれません。

摩耶夫人像(右腕周辺)

そして、高く上げた右腕のわきから、両手を合わせて上半身をのぞかせる子どものような姿が見えます。

これが釈迦です。

天人像

まわりの3体の天人は釈迦の誕生を祝っています。現在は展示台の上に置かれていますが、もともとは釈迦の誕生を祝して下りてくる様子を表わす仕掛けがされていたと考えられます。

それがわかる理由は…

天人像(底面)

天人の底面には穴があり、うち1体には棒のようなものが残っています。こういったものを柱のように使って空から降りてくるようにみせていたのでしょう。

天人は展示台の上に置くだけでは不安定で、とくに向かって左端の天人は大きく後ろに傾いて仰向けになってしまうほどです。このようなことからも、もとは天から降りてくる姿だったかと想像されます(展示の際には、支えや詰めものなどで安定させています)。

天人像(左側面)

さらに天人を横から見てみますと、着ている衣が風をうけて後方になびいていることが分かります。空を飛ぶ様子が表わされています。

まるで演劇のワンシーンを見ているかのような珍しい群像ですが、どのような目的でつくられたのでしょうか。

釈迦が生まれたとされる4月8日には、各地の寺院で古くから釈迦の誕生を祝う法会が行なわれてきました。この作品もその法会で用いられたものと考えられます。

本館11室「彫刻」の展示風景(8月30日~12月25日)

本作品のように、当館にはかつて寺院や神社に伝わった彫刻が収蔵されています。

ちなみに、特別展の期間中、総合文化展の本館11室「彫刻」では、当館の彫刻作品のなかから選りすぐりの名品を展示しています。

ぜひ特別展とあわせてご覧ください。

カテゴリ:彫刻、東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 増田 政史(平常展調整室) at 2022年11月01日 (火)