1089ブログ

上野の山も春爛漫、美しい春の作品を楽しみにトーハクにいらっしゃる方が多いかと思います。

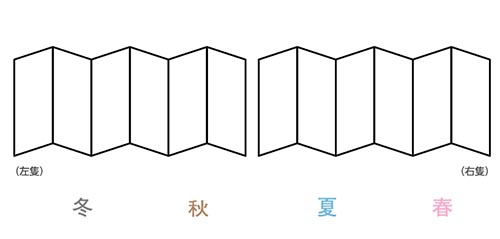

ついつい、美しい桜の作品に気を取られてしまいますが、それ以外の作品にも目を向けていただきたいと思い私の好きな、伝周文筆、重要文化財「四季山水図屏風」(本館3室にて4月22日(日)まで展示)を取り上げてみたいと思います。

重要文化財「四季山水図屏風」(右隻) 伝周文筆 室町時代・15世紀

重要文化財「四季山水図屏風」(左隻) 伝周文筆 室町時代・15世紀

題名を見ると、どうやら四季を表現しているとのこと、屏風に向かって右から春夏秋冬になっていることから、まずは、「四季」を表すモチーフを探しながら、墨の表現の多様性についてご紹介したいと思います。

まず、季節が分かりやすい左側の冬から始め、右側へ戻り、春→夏→秋の順で見ていきましょう。

向かって左端は、暗雲が立ち込めた空に浮かび上がる雪山。空は他の部分より黒く、季節の差を表しています。白い山は石灰岩の山ではなく、雪の積もった山ですね。画面下の方を見ると、寒そうに身をかがめて歩く人がいます。人の姿があると、見ている人も描かれた場面を体感しやすくなります。

左隻の左側部分。黒い空に白い雪山(写真左)と身をかがめて歩く人(写真右)。

次に、右隣りの屏風へ移動してみましょう。右端は春です。冬と同じようなつるんとした山が描かれていますが、実は春の場面です。では、春を表すモチーフは…

下の方を見ると、うっすらと赤い花の咲いた木、紅梅が描かれています。その奥の方にも、屋外でお茶を飲みながらお花見(梅)をしている人がいますね。外でお茶を飲めるということは、もちろん冬ではなく、暖かい季節だということが分かります。

右隻の右側部分。

視線を左に向けていくと夏の場面へ。手前に描かれている柳の葉。左に向かうにつれて少しずつ緑が濃くなっていきます。右の屏風の最後には、風に揺れる柳の下で、団扇を片手に湖畔を眺める人々の姿が描かれています。日差しの強い夏は、屋内や柳の下で涼をとっています。

右隻の左側部分。

左の屏風に目をやると、画面下方には、漁から戻る人の周辺には、色づいた芦が秋の風に激しく揺れています。初嵐でしょうか。空には満月が描かれ、秋のムードが盛り上がってきます。遠くの山は白く描かれ雪山を表し、冬の訪れを予感させます。

左隻の右側部分。激しく揺れる芦(写真左)と冬の訪れを予感させる雪山と月(写真右)。

絵画作品を見る際のポイントは千差万別、作品に描かれた内容を楽しむ方、その色調に心を楽しませる方、描かれたモチーフの形を楽しむ方、もちろん、全ての要素が複合されて人の心に残っていくわけですが、特に好きなポイントというものは人それぞれ異なるかと思います。

私が一番好きなのは、墨の表現です。

墨の黒々とした色や、線の生み出す抑揚、濃淡のグラデーションを、ただただ眺めるだけでうっとりしてしまいます。

この作品は、画面全体に淡い墨が塗り重ねられて大気を表現しています。画面の大部分を占める山の姿は、ゴツゴツとした険しい山というよりは、霧や靄の中からうっすらとその姿を表すように描かれています。春の大気表現だけ見ても、山間の靄に光が差し、そこに爽やかな風が通っている様子が楽しめます。

同じ墨のグラデーションなのに、春霞となり、夏の湖面からの水蒸気となり、晩秋の湖面に立ち込める霧、そして冬の冷え冷えとした大気の姿を表します。

この霧や霞のおかげで、この絵がとても穏やかで静かな山水風景に見えるのです。そして、四季の移ろいの中で暮らす人々の姿を垣間見る面白さがあります。

この絵が、描かれた時代は、周文の弟子世代の頃と考えられています。時代でいえば、15世紀中葉、ということは、戦国の世へと向かう頃。応仁の乱の頃に描かれたものでしょうか。応仁の乱の前であれ、後であり、なにかと京都の政治が騒がしい時代です。京の市中が騒がしい時代に、この絵の持ち主は、この作品を見ながら、山水の中に心を遊ばせたのかもしれません。

| 記事URL |

posted by 四宮美帆子(平常展調整室) at 2018年04月06日 (金)

画家の奥さんはキレイな人が多い、というのは私の偏見かもしれません。が、黒田清輝の《湖畔》のモデルが妻の照子さんであることを例にあげれば、うなずいてくれる方もきっと多いのではないでしょうか。

重要文化財 湖畔 黒田清輝 1897年(明治30) 東京国立博物館蔵

その端正な目鼻立ちは、くつろいだ浴衣姿のなかにも凛としたものを感じさせます。小説家の井上靖もこの女性に魅了された一人のようで、『忘れ得ぬ芸術家たち』というエッセイ集のなかで、小説の主人公として登場させたらどんなに面白いだろう、と述べています。

照子夫人は《湖畔》の他にも黒田作品のモデルとして、しばしば描かれています。今回の展示作品でも、木炭デッサンの《婦人肖像》(№134)や油彩による《婦人肖像》(№168)が照子さんを描いたものです。

(左)婦人肖像 黒田清輝 1898年(明治31) 東京国立博物館蔵 (右)婦人肖像 黒田清輝 1912年(大正元) 東京国立博物館蔵

また今回は展示していませんが、照子さんのご遺族から東京文化財研究所に寄贈された写真群のなかにも、そのポートレートが何点か含まれています。ここではちょっと珍しい、洋装の照子さんの写真をご紹介しましょう。《湖畔》の浴衣姿にすっかりなじんだ眼には、かなり新鮮なインパクトのある一枚です。

照子さんの洋装姿

《湖畔》は教科書にもくりかえし掲載され、昭和42(1967)年には記念切手のデザインに採用されるなど、これまで多くの日本人に親しまれてきました。女優の常盤貴子さんが《湖畔》に扮した、某メーカーの広告もあったように記憶しています。今回の展覧会でも、ショップでは「湖畔キューピー」などの《湖畔》グッズが目を引きます。

展覧会オリジナルグッズには《湖畔》をモチーフにしたものがたくさんあります。右端が「湖畔キューピー」

そういえば展覧会に先立って催された内覧会で、私は黒田清輝のご遺族のお一人から、《湖畔》をあしらったマッチ箱をいただきました。某銀行がPR用に作った景品で、昭和46年頃のもののようです。中のマッチの頭が青いのは、きっと《湖畔》の浴衣の色にあわせたのでしょう。今や昔ほどに見かけなくなったマッチ箱ですが、このようにささやかな景品にまで用いられるほど、《湖畔》は多くの人に愛されてきたのだなあ、とあらためて思いました。

《湖畔》をあしらったマッチ箱

特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」は、5月15日(日)までです。

ぜひ、会場で照子さんの姿をご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 塩谷純(東京文化財研究所 近・現代視覚芸術研究室長) at 2016年05月10日 (火)

今回の特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」がこれまでの黒田展と違うのは、黒田が学んだ同時代のフランス絵画を合わせて展示していることです。フランス絵画を担当したゲスト・キュレーターとして、セレクションの理由について述べてみたいと思います。

無数にある19世紀後半から20世紀初頭のフランス絵画の中から、黒田との関連性が強そうな(場合によっては実際に見た可能性もある)作品、もしくは黒田の絵と比較するのが適当と思われる作品を選ぶのは、正直言って簡単ではありません。そのような条件に当てはまる作品は容易には見つかりませんし、たとえ見つけても借りられるとは限りません。黒田展の「脇役」として「出演」してもらう意義を説得するというハードルもあります。最終的に、国内外のコレクションから黒田展にうまく溶け込む作品を借用できたのは僥倖以外の何ものでもありません。

黒田の師で生涯にわたって影響を受けたラファエル・コランの作品を6件借りたのは当然でしょう。代表作《フロレアル(花月)》や傑作《ブロンドー夫人の肖像》を展示できたので、黒田も満足しているでしょう。コラン作品は黒田作品と同じ部屋に向かい合わせで展示したので、師弟のつながりと差異がよく分かると思います。

フロレアル(花月) ラファエル・コラン 1886年 オルセー美術館蔵(アラス美術館寄託) ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed by AMF

第1会場の様子。向かって左側にコラン、右側に黒田の作品が展示されています

また、コランの師カバネルの歴史画を加えたのは、伝統的なアカデミズム絵画とコランのより新しい外光派アカデミズムとの相違を示したかったからです。

フランチェスカ・ダ・リミニとパオロ・マラテスタの死 アレクサンドル・カバネル 1870年 山寺後藤美術館蔵

ミレーやバスティアン=ルパージュなどバルビゾン派や自然主義の絵画が計6件登場するのは、本来の資質からして黒田が農村生活や田園主題に強い共感を覚えていたから。それは黒田の書簡や文章の端々に伺えますが、彼はコラン風のヌードや女性像だけでは満足できなかったのです。出品作としてミレーの《羊飼いの少女》、バスティアン=ルパージュの《干し草》という両画家の代表作をオルセー美術館から貸していただき、充実度がぐっとアップしたのは大変ありがたいことでした。

羊飼いの少女 ジャン=フランソワ・ミレー 1863年頃 オルセー美術館蔵 ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/Michel Urtado/distributed by AMF

干し草 ジュール・バスティアン=ルパージュ 1877年 オルセー美術館蔵 ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed by AMF

黒田が深く受容したもう一人の画家ピュヴィス・ド・シャヴァンヌは、壁画家なので完成作が出品できないという限界がありました。しかし、お借りできた下絵と壁画の複製パネルを合わせて展示することで、黒田の群像構図への影響を示唆できたのではないかと思います。

休息 ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ 1861年 島根県立美術館蔵

なお、黒田が距離を保ちつつ部分的に採り入れた印象派の絵画に関しては、選択肢が無数にありましたが、黒田の絵と比較すると興味深いモネの絵、黒田の世界とより親和性のあるピサロとシスレーの作品を展示できて良かったと思います。

サンジェルマンの森の下草 クロード・モネ 1882年 吉野石膏株式会社(山形美術館寄託)蔵

改めて展示を眺めると、これらのフランス絵画は単に黒田の「脇役」に甘んじているのではなく、お互いを引き立て合っているように見えます。フランス絵画は黒田が制作した環境を示すと同時に、黒田が惹かれたその魅力も伝えてくれますし、その上で、黒田がどのような個性を発揮したのかも教えてくれる、そんな風に見えてなりません。

会場風景

カテゴリ:絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三浦篤(東京大学教授/黒田展ゲストキュレーター) at 2016年04月28日 (木)

黒田は人物画や風景画、あるいは庭の草花を描いた作品などを多くのこしていますが、動物画、それも油彩のものとなると、実は数えるほどしかありません。

フランス留学中の写生帖には、羊や牛、馬やガチョウなどのスケッチがしばしば登場しますが、油彩作品としては《七面鳥》が挙げられる程度。《田舎家》や《羊を抱く少女》、はたまた《豚屋》などにも動物は描かれていますが、それらはあくまで添え物的な扱いです。

そう考えると、スケッチ的な絵ではありますが、この《七面鳥》がとても異質な作品に思えてこないでしょうか。

七面鳥 黒田清輝 1891~92年(明治24~25) 東京国立博物館蔵

片足立ちしてポーズをきめ、どこか憂いを含んだ表情など、なんとなく七面鳥ばなれしています。さらに会場でご覧になった方はお気付きかもしれませんが、この《七面鳥》、一緒に並んでいる《豚屋》や《羊を抱く少女》に比べると、やたらと立派な額に収められているんです。この額を選んだのが黒田自身であったのかどうかはわかりませんが、どうしたってなにか特別な絵なのかな?と思ってしまいます。

左隣に展示された《豚屋》と比べると額の豪華さがわかります(会場風景)

この作品でもっとも気になるのが、無背景だということ。とはいえ、黒田は決してカンヴァスを単色で塗りつぶしたりしているわけではありません。緑や青、黄色に赤など、七面鳥を描くのに使った色と同じ系統の色をパステルトーンで施しています。

それにしても、室内や風景などの具体的な背景を描かずに、こうした抽象的な背景を施すというのは、肖像画などの単独人物像に多く見られる手法です。帰国後の1897(明治30)年に描かれた《犬》という作品では、犬が寝そべる日陰のくさむらがきちんと描き込まれていますが、この七面鳥はどこにいるのか、外にいるのか、あるいは鳥小屋の中にいるのかまったくわかりません。

犬 黒田清輝 1897年(明治30) 東京国立博物館蔵 ※黒田展には出品されていません

もしかしたら、と考えられるのが、日本画との関係です。たとえば有名な尾形光琳の《風神雷神図屏風》には、金箔の押された無背景な画面に、風神と雷神のみが描かれています。こうした余白を生かした構図は日本画の大きな特徴のひとつですが、幼い頃に狩野派の画家・樋口探月について日本画の初歩を学んでいる黒田も当然、こうしたことはよく知っていたでしょう。

重要文化財 風神雷神図屏風 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵 ※展示は未定です

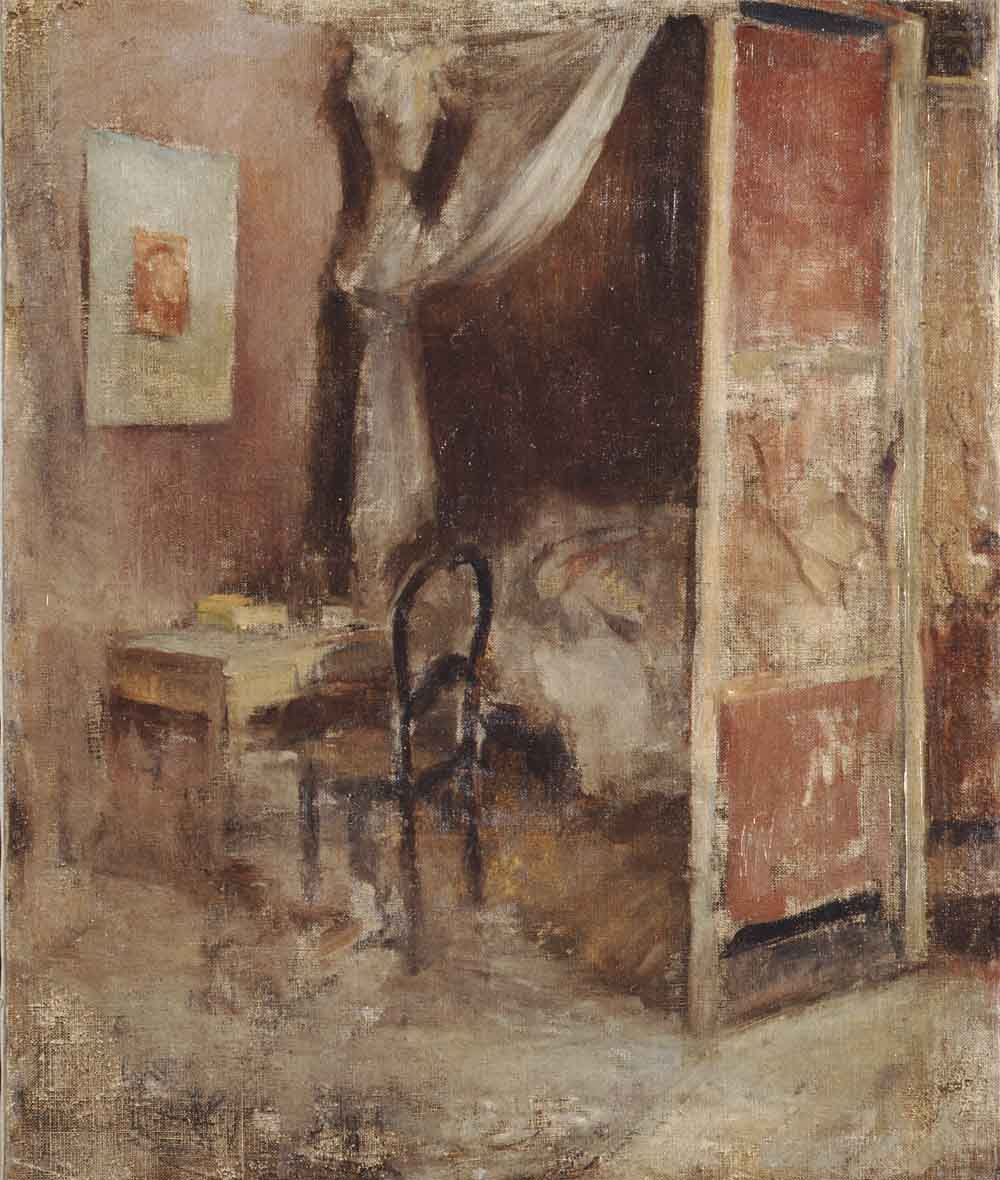

また、フランスで黒田が師事したラファエル・コランは大の日本好きで、錦絵や陶磁器をコレクションしていました。さらに《画室の一隅》や《画室にての久米桂一郎》には、日本の屏風が描き込まれています。留学中、黒田はフランスという日本から遠く離れた国にいながら、その傍らには日本の美術品があったことがわかります。

画室の一隅(いちぐう) 黒田清輝 1889年(明治22) 東京国立博物館蔵

画面右側に屏風が見えます

《机による女》で黒田が日本の屏風と西洋の女性を一緒に描いているように、なにげなく描かれているように見えるこの《七面鳥》も、もしかすると、意識的にか無意識的にか、こうした黒田の日本人的な感覚が顔をのぞかせた作品だったのかもしれません。

机による女 黒田清輝 1890年(明治23)頃 東京国立博物館蔵

女性の後ろに「扇柄」の屏風が描かれています

ご紹介した《七面鳥》は、特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」(平成館、5月15日(日)まで)第1章に展示されています。会場で見つけてみてください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田所泰(東京文化財研究所) at 2016年04月22日 (金)

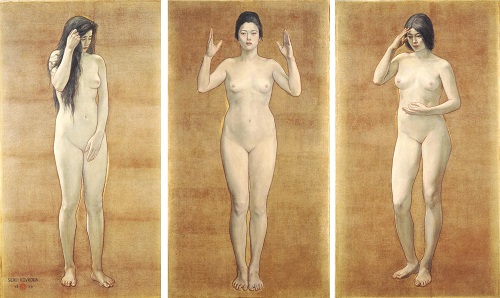

重要文化財《智・感・情》は、1900年のパリ万博に出品した5件のうちの1件。 黒田清輝、珠玉の代表作です。

重要文化財 智・感・情 黒田清輝 1899年(明治32) 東京国立博物館蔵

この作品に関しては、そのタイトルが意味するところや、三人の女性がとる不可思議なポーズについて、発表当時からさまざまに議論されてきましたが、制作の経緯などを示す下絵もないので、はっきりとしたことがわかっておらず、その明確な回答はいまだ出されていません。いわば「謎」の絵です。

師ラファエル・コランや当時のフランス近代絵画の作品に倣った作品が多い黒田の作品のなかで、この《智・感・情》は異彩を放っています。金箔地で無背景の「裸体像」としても異色といえるでしょう。

よく見ると金色が残っています

当時の日本人女性の平均的なプロポーションは六頭身であったそうですが、人体の美の理想として七頭身半で描いています。黒田はこの神秘的な裸体像で世界に日本の油画を問うたのです。万博で銀牌(その上に金牌、大賞牌があります)を受賞しますが、コランには不評でした。万博後に黒田は《智・感・情》をアトリエに保管したまま世を去ります。当時の評価に黒田は満足していなかったのかも知れません。

展示室では金糸を用いた壁紙を背に、《智・感・情》の画面を美しく照らし出す照明と、壁面を広範に照らす照明の二種類を重ね合わせています。画面の金箔地と金色の額縁、そして壁紙が黄金の光を放つことで、まるで教会や寺院で祈りを捧げる祭壇画や仏画でみる女神のように、日本人女性の裸体が浮かび上がっています。

黄金の光に包まれた《智・感・情》(会場風景)

ぜひ「生誕150年 黒田清輝」展会場で確かめてみて下さい。

※なお、この展示照明は科研費25282078「中世から近代における日本絵画の受容環境の復元的考察」(代表:松嶋雅人)による助成を受けた研究成果です。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(平常展調整室長) at 2016年04月13日 (水)