1089ブログ

![]() ほほーい! ぼく、トーハクくん。

ほほーい! ぼく、トーハクくん。

実は、最近、トーハクの広報大使に就任してますます活躍中なんだほ。ふふん!

![]() ・・・で、すっかり考古展示室のことは忘れちゃったんだね?

・・・で、すっかり考古展示室のことは忘れちゃったんだね?

![]() 井出さん!? え、考古展示室・・・?

井出さん!? え、考古展示室・・・?

![]() もともとトーハクくんは考古展示室の広報大使だったでしょ!

もともとトーハクくんは考古展示室の広報大使だったでしょ!

![]() もももも、もちろんおぼえているほ。

もももも、もちろんおぼえているほ。

![]() だったら、早速考古展示室においでよ。いま、特集「経塚(きょうづか)出土の瓦経(がきょう)」という展示やっているんだ。

だったら、早速考古展示室においでよ。いま、特集「経塚(きょうづか)出土の瓦経(がきょう)」という展示やっているんだ。

![]() がきょー・・・おいしそうな名前だほ。

がきょー・・・おいしそうな名前だほ。

![]() どういうこと?

どういうこと?

![]() 瓦せんべいみたいだほ!

瓦せんべいみたいだほ!

![]() あのねぇ、トーハクくん! 瓦経は食べられないし、そもそも瓦ではないよ。瓦せんべいとはまったく関係ないから。

あのねぇ、トーハクくん! 瓦経は食べられないし、そもそも瓦ではないよ。瓦せんべいとはまったく関係ないから。

![]() もももも、もちろん知っているほ。

もももも、もちろん知っているほ。

![]() 相変わらず、トーハクくんはまだまだだなぁ。

相変わらず、トーハクくんはまだまだだなぁ。

![]() ・・・!

・・・!

![]() さて、瓦経について説明する前にまずはテーマ展示の「経塚―56億7000万年のタイムカプセル―」を見てみようか。

さて、瓦経について説明する前にまずはテーマ展示の「経塚―56億7000万年のタイムカプセル―」を見てみようか。

![]() タイムカプセル! わくわくするほ。

タイムカプセル! わくわくするほ。

![]() トーハクくんは、末法(まっぽう)思想って聞いたことないかな? 末法というのは、お釈迦さまの死後2000年経つとやってくる時代のことで、いくら修行しても悟りが得られず、正しい行いさえできない世のことを末法の世というんだよ。平安時代の終わり頃、戦や災害が頻発して、人々は「お釈迦さまの教えが正しく働かない、最悪の世の中が到来した!」と思ったんだ。

トーハクくんは、末法(まっぽう)思想って聞いたことないかな? 末法というのは、お釈迦さまの死後2000年経つとやってくる時代のことで、いくら修行しても悟りが得られず、正しい行いさえできない世のことを末法の世というんだよ。平安時代の終わり頃、戦や災害が頻発して、人々は「お釈迦さまの教えが正しく働かない、最悪の世の中が到来した!」と思ったんだ。

![]() なんだか破滅的だほ。

なんだか破滅的だほ。

![]() そうだね、しかもこの末法の世はながーく続くと考えられていたんだ。

そうだね、しかもこの末法の世はながーく続くと考えられていたんだ。

![]() ながーく?

ながーく?

![]() 56億7000万年だよ。

56億7000万年だよ。

![]() !!!

!!!

![]() そして、56億7000万年後に弥勒菩薩(みろくぼさつ)が現れて世の中を救う、とされているんだ。

そして、56億7000万年後に弥勒菩薩(みろくぼさつ)が現れて世の中を救う、とされているんだ。

![]() ほー。

ほー。

![]() でも、せっかく弥勒菩薩が現れてもお釈迦さまの教えが伝わっていないと困っちゃうでしょ? それで、経典つまりお釈迦さまの教えを地中に埋めて後世に残そうとしたんだ。それが経塚だね。

でも、せっかく弥勒菩薩が現れてもお釈迦さまの教えが伝わっていないと困っちゃうでしょ? それで、経典つまりお釈迦さまの教えを地中に埋めて後世に残そうとしたんだ。それが経塚だね。

![]() お経を埋めちゃうんだほ?

お経を埋めちゃうんだほ?

![]() そうそう。お経は経筒という入れ物に納め、経筒はさらに別の入れ物(外容器)に納めて埋められたんだ。一般的に、お経・経筒・外容器の3点セットが経塚には埋められたんだよ。このテーマ展示では、典型的な経塚出土資料を展示しているから、瓦経の特集の前にまずはこの展示を見ておいて欲しいな。

そうそう。お経は経筒という入れ物に納め、経筒はさらに別の入れ物(外容器)に納めて埋められたんだ。一般的に、お経・経筒・外容器の3点セットが経塚には埋められたんだよ。このテーマ展示では、典型的な経塚出土資料を展示しているから、瓦経の特集の前にまずはこの展示を見ておいて欲しいな。

稲荷山経塚出土品

京都市伏見区稲荷山 稲荷山経塚出土

平安時代・12世紀

稲荷山経塚出土の経筒(左)と外容器(右)

![]() あれ? 肝心のお経がないほ??

あれ? 肝心のお経がないほ??

![]() お、いいね~、トーハクくん。グッジョブ! そこで瓦経なんだよ!!

お、いいね~、トーハクくん。グッジョブ! そこで瓦経なんだよ!!

![]() ほめられたほ~。

ほめられたほ~。

![]() 紙は残りづらく、年月を経ることで朽ちてしまう場合がほとんどだから、紙のお経よりも長持ちするものをってことで、粘土にお経を刻んで焼いた「瓦経」が作られた、と考えられるんだ。他にも、石や金属を用いた例も発見されているよ。

紙は残りづらく、年月を経ることで朽ちてしまう場合がほとんどだから、紙のお経よりも長持ちするものをってことで、粘土にお経を刻んで焼いた「瓦経」が作られた、と考えられるんだ。他にも、石や金属を用いた例も発見されているよ。

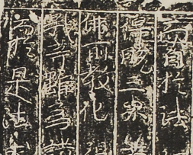

残欠も含め、各地の瓦経を展示しています

滑石(かっせき)という石に経文を刻んだ「滑石経」

伝福岡県筑後市若菜 八幡宮出土

平安時代・12世紀

![]() ・・・読めないほ(ボソッ)。

・・・読めないほ(ボソッ)。

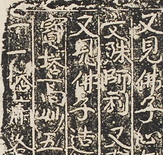

![]() 書かれている内容だけじゃなくて、ほかにもたくさんの情報が詰まっているんだよ。文字がどういう書き順で書かれているかとか、筆跡の違いとか、どんなふうに書かれているかとか、焼き上がりとか、いろいろあるでしょ。

書かれている内容だけじゃなくて、ほかにもたくさんの情報が詰まっているんだよ。文字がどういう書き順で書かれているかとか、筆跡の違いとか、どんなふうに書かれているかとか、焼き上がりとか、いろいろあるでしょ。

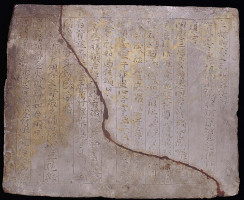

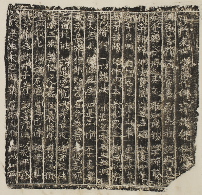

重要文化財 瓦経

三重県伊勢市浦口町旦過 小町塚経塚出土

平安時代・承安4年(1174)

遺存状態の良い瓦経の名品。

紙の経文と同様に、天地や行間に線(界線)が引かれています

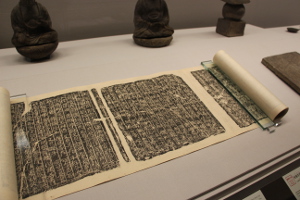

極楽寺経塚出土瓦経拓本

江戸時代・19世紀

同じ経塚から出土した瓦経の拓本ですが、複数の筆跡がみられます

※期間中、展示箇所の変更を行います。写真上は5月15日(日)まで、写真下は5月17日(火)~6月19日(日)

![]() ほー!

ほー!

![]() 出土地にも注目してごらん。三重県、鳥取県、岡山県・・・。

出土地にも注目してごらん。三重県、鳥取県、岡山県・・・。

![]() みんな西日本だほ!

みんな西日本だほ!

![]() そのとおり。経塚自体は東北から九州までみられるけど、瓦経が出土した経塚は西日本が中心なんだ。

そのとおり。経塚自体は東北から九州までみられるけど、瓦経が出土した経塚は西日本が中心なんだ。

![]() ほほー!

ほほー!

![]() 観察は考古学の基本だよ。トーハクくんは考古展示室の広報大使なのにねぇ。

観察は考古学の基本だよ。トーハクくんは考古展示室の広報大使なのにねぇ。

![]() (ちょいちょいコメントがきびしいほ。)

(ちょいちょいコメントがきびしいほ。)

![]() 最後にぼくのお気に入りを見て行ってよ。

最後にぼくのお気に入りを見て行ってよ。

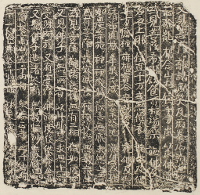

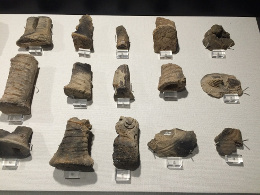

瓦経

兵庫県朝来市山東町 楽音寺出土

平安時代・12世紀

![]() 仏像だほ!

仏像だほ!

![]() これは仏像1体1体に、1字ずつ文字が刻まれているんだ。

これは仏像1体1体に、1字ずつ文字が刻まれているんだ。

![]() いろんなやり方があるんだほ。

いろんなやり方があるんだほ。

![]() そうなんだよね。時代による違いなのか、地域による違いなのか、身分による違いなのか、いろんな例を見比べて「なんで違うのかな」って考えるのが、考古展示室の楽しみ方のひとつだと思うよ。

そうなんだよね。時代による違いなのか、地域による違いなのか、身分による違いなのか、いろんな例を見比べて「なんで違うのかな」って考えるのが、考古展示室の楽しみ方のひとつだと思うよ。

![]() なるほー! 瓦経どうしだけじゃなくて、タイムカプセルの展示コーナーと見比べてみるのも楽しそうだほ。

なるほー! 瓦経どうしだけじゃなくて、タイムカプセルの展示コーナーと見比べてみるのも楽しそうだほ。

井出さん、今日はありがほーございました。

大好物のはにわクッキーを、何とか56億7000万年後まで残せないかと企むトーハクくんなのでした

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年04月29日 (金)

特別公開「国宝土偶 縄文の女神」が3月23日(水)より開催されています。

縄文時代の土偶はこれまで約1万8千点が出土しているともいわれますが、そのなかでも国宝土偶はたったの5点。

その一つである国宝土偶「縄文の女神」が土偶仲間を引き連れ、春の訪れとともにトーハクにやってきました。

今回の特別公開の見どころを逃さないためにも、注目ポイントをみなさんにお教えします。

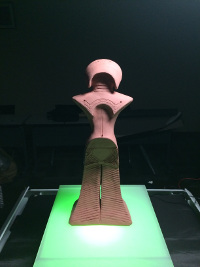

国宝 土偶 縄文の女神

山形県舟形町 西ノ前遺跡出土

縄文時代(中期)・前3000~2000年

山形県蔵(山形県立博物館保管)

国宝土偶「縄文の女神」は、現存する立像土偶(りつぞうどぐう)では日本最大。堂々とした正面観と先鋭的な印象を与える側面観との差異が際立つ、造形的にも優れた土偶です。

ぜひケースの周りをぐるりと回ってご覧ください。

形だけではなく文様にもご注目。前後・左右を意識して文様が描き分けられています。

そもそも土偶は完全な形のままで出土することは珍しく、その多くは破片で出土します。

しかもその破片をつなぎあわせても、完全な形に復元できることはまずありません。

「縄文の女神」が出土した山形県舟形町(ふながたまち)西ノ前遺跡からは総数48点の土偶が出土していますが、完全な形に復元することができたのは「縄文の女神」のみ。

そこに当時の人びとの「縄文の女神」へ対する想いをうかがうことができます。

「縄文の女神」とともに出土した土偶仲間「土偶残欠」にも注目です。

これらの「土偶残欠」には複数のグループがあります。

国宝 土偶残欠

山形県舟形町 西ノ前遺跡出土

縄文時代(中期)・前3000~2000年

山形県蔵(山形県立博物館保管)

西ノ前遺跡で多数派を占めるのが「縄文の女神」とよく似た土偶グループ。

形や文様構成は「縄文の女神」と共通していますが、大きさは一回りも二回りも小さく作られています。

つまりは「縄文の女神」、特別仕様の大きさなのです。

この他にも「縄文の女神」とは姿形の異なる土偶仲間が少数出土しています。

これら土偶は近隣の地域に数多く分布することから、その影響を受けて作られたものと考えられます。

国宝 土偶残欠

山形県舟形町 西ノ前遺跡出土

縄文時代(中期)・前3000~2000年

山形県蔵(山形県立博物館保管)

「縄文の女神」とは異なる顔の表現や腰の文様そして脚部の形などが目印です

国宝土偶「縄文の女神」の魅力を漏らさず知ろうとするならば、まずはそのものをいろんな角度からじっくり見ることが大切です。次に、ともに出土した土偶仲間と見比べることで新たな発見があると思っています。

もっと土偶について知りたい方は、階段を昇って本館1室と特別1室へも足をお運びください。「縄文の女神」と同じ頃(縄文時代中期)に作られた土偶の名品がちょうどいま展示されています。

ぜひお見逃しなく!

土偶

山梨県笛吹市御坂町上黒駒出土

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

宮本直吉氏寄贈

本館1室にて5月29日(日)まで展示

ポーズ土偶の代表例。山猫のような面貌と胸をぎゅっとつかむようなしぐさが愛らしい土偶です

河童形土偶

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

新潟県糸魚川市一の宮出土

林カツ子氏寄贈

本館特別1室、特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」で4月24日(日)まで展示

頭頂部が凹むその形から河童形土偶と呼ばれています。

土坑の底部にすえられた石の上から出土した特異な例でもあります

| 記事URL |

posted by 品川欣也(特別展室主任研究員) at 2016年04月09日 (土)

3月23日(水)から始まった特別公開「国宝土偶 縄文の女神」。

この展示で使われているケースは山形県で製作されたものです。

ミュージアムの展示ケースについて一番大事なことは「モノがよく見えること」です。

モノはいろいろ、例えば美術・工芸品だったり考古遺物・歴史資料だったりします。

思い返せば、このプロジェクトが始まったのは、2014年8月でした。

山形県産の有機EL照明を使って、よく見せるためのケースを開発したい、という強い意志を持った山形県の方々とお会いし、まずは当館の展示室で展示ケースや照明のいろいろをご案内したのを覚えています。

こうして「山形県産の有機EL照明を活かした次世代展示ケース開発プロジェクト」はスタートしました。

まずは、そのケースにいったい何を展示するべきか、の検討から。

本末転倒のようですが、新しい技術が生まれる時は往々にしてそんなものです。

まずは有機EL照明を様々な場所で使用しているという山形県へ行ってみよう! ということで(公財)山形県産業技術振興機構にお願いして、見に行くことにしました。

各施設を見て回るなか、ピン! と閃いたのは、山形県立博物館で国宝附(つけたり)に指定された47点の土偶残欠を見た時でした。

もうケースにかじり付くように「残欠」の魅力に惹き付けられたのです。

山形県立博物館での「縄文の女神」の展示。

有機EL照明を使用した展示ですが「女神」よりもやや照明が目立ちます

国宝附 土偶残欠(山形県立博物館蔵)

展示するモノ=「縄文の女神」を開発予定の展示ケースに輝くように展示し、女神が「残欠」を仲間として引き連れてくるように東博の歴史的展示ケースに・・・という会場デザインを頭の中にイメージしたのです。

高円宮コレクション室で使用されている歴史的展示ケース

昭和初期の「歴史的展示ケース」は、数台が捨てられずに、リフォームしつつ、今も特別展や根付 高円宮コレクションの展示などで使われています。

さらに、会場全体をを山形の有機EL照明のみで照らしてみよう、と閃きました。

有機EL照明は「薄くてぺらぺら」なので、従来の照明よりも展示デザインの幅が広がります。

2015年8月21日 模造による照明実験

結果、展示会場では大小合わせて153枚の有機EL照明が使われています。

次世代ケース:20枚

歴史的展示ケース:33枚

窓際の間接照明:80枚

解説パネル:20枚

展示会場(本館特別4室)

「杉圧密加工」(天童木工製)の手すりにもたれて「縄文の女神」をご覧いただけます

間接照明として1ヵ所あたり20枚の有機ELパネルが並んでいます

有機EL照明は、その開発当初よりも年々明るさを増しているので、直接光源を見ると眩しく、多くの枚数を使う場合は光をコントロールする必要があります。

そうなると、有機EL照明の「ペラペラな薄さ・軽さ」の魅力が半減してしまいます。

そこで、あえて展示の解説用には、「ペラペラ」なまま有機EL照明パネルを吊ってみました。

うーむ。いずれ自宅用にこんな照明器具をデザインしてみたいなぁ。。。

※すでに有機ELのテレビやスマートフォンのバックパネルでは実用です。

展示終了後、「縄文の女神」と「残欠」は、山形県立博物館へ戻ります。

ぜひ、みなさま山形県へもお運びくださいませ。

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2016年04月01日 (金)

ほほーい! ぼくトーハクくん!

みんなー、ニュースだほー。

3月23日(水)から特別公開「国宝土偶 縄文の女神」が始まったほ。

山形県が生んだ縄文時代のアイドル、土偶「縄文の女神」せんぱいに会えるんだほー!

3月22日(火)には、山形県知事(写真右から2番目)出席のもとオープニングセレモニーを行いました

縄文の女神は、国宝に指定されている土偶で、背が高くてしゅっとしていて「削ぎ落とされた美しさ」の土偶なんだほ~(でれ)。

土偶好きの間では「八頭身美人」って呼ばれている、素敵なお姉さんなんだほ~(でれでれ)。

国宝 土偶 縄文の女神

山形県舟形町 西ノ前遺跡出土

縄文時代(中期)・前3000~2000年

山形県蔵(山形県立博物館保管)

全長45cm、現存する立像土偶では日本最大の土偶です

いまのところ、国宝の土偶はたった5体しかないんだほ。

国宝の土偶がトーハクに来たのは、5体ぜんぶが揃ったことでも話題になった2014年の「日本国宝展」以来なんだほ。

せんぱい、お久しぶりっす!

今回は、縄文の女神せんぱいが一緒に育った仲間たちを連れてやってきたほ。

国宝 土偶残欠

山形県舟形町 西ノ前遺跡出土

縄文時代(中期)・前3000~2000年

山形県蔵(山形県立博物館保管) 「縄文の女神」と一緒に出土した土偶の破片です

縄文の女神と仲間(残欠)が山形県外で揃って展示されるのは、国宝指定後、今回が初めてらしいほ。

ほー! なんて貴重な機会なんだほー!!

国宝の土偶はみんなほぼ完全な姿をしているけど、ほとんどの場合、土偶はバラバラの状態で見つかることが多いんだほ(って研究員さんが言ってたほ)。

考古学者さんたちにとっては、破片も情報が詰まった重要なものなんだほ(って研究員さんに聞いたほ)。

確かに、縄文の女神せんぱいと似ている破片もあれば似ていない破片もあって、見ているだけでおもしろいんだほー!

破片も見逃したらダメだほ。

そして、ぼくは気がついたんだほ。

縄文の女神せんぱいの展示ケース、トーハクでは見たことがないほ。

これは「すくーぷ」の予感・・・。

この展示ケースは、縄文の女神のふるさと、山形県の企業が協力して作った展示ケースなんだほ。

展示ケースもケースの中の照明も、ぜーんぶ山形県生まれなんだほ。

山形生まれの土偶せんぱいを山形生まれのケースで展示するなんて、粋なんだほ。

特別公開「国宝土偶 縄文の女神」は山形のはえぬきが集結したスペシャルな展示なんだほ。

土偶せんぱいとその仲間たちが待ってるほ。みんな、ぜひ会いに来てほー。

総合文化展の料金でご覧いただけます

土偶せんぱいとの久しぶりの再会とオール山形の展示に大興奮のトーハクくんなのでした。

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2016年03月25日 (金)

![]() ほほーい! ぼくトーハクくん!

ほほーい! ぼくトーハクくん!

今日は、リニューアルした考古展示室の、飛鳥時代から江戸時代までの見どころを教えてもらえるって聞いたんだほ。

![]() よく来たね、トーハクくん。

よく来たね、トーハクくん。

![]() あ、井出さん!

あ、井出さん!

![]() 飛鳥時代から江戸時代の展示は、ぼくが担当しているんだよ。

飛鳥時代から江戸時代の展示は、ぼくが担当しているんだよ。

![]() 江戸時代も考古学・・・? ぼくのイメージとちがうんだほ。

江戸時代も考古学・・・? ぼくのイメージとちがうんだほ。

![]() 考古学っていうと、縄文時代とか古墳時代のイメージが強いかもしれないけど、そもとも、モノによって過去の人類の活動を研究する学問が考古学なんだ。だから、時代の古い・新しいは関係ないんだよ。

考古学っていうと、縄文時代とか古墳時代のイメージが強いかもしれないけど、そもとも、モノによって過去の人類の活動を研究する学問が考古学なんだ。だから、時代の古い・新しいは関係ないんだよ。

![]() ほー!

ほー!

![]() ほら、ぼくが担当した展示、見ていってよ!

ほら、ぼくが担当した展示、見ていってよ!

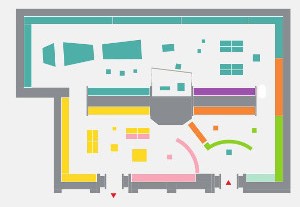

![]() 今回のリニューアルで、実は飛鳥時代から江戸時代の展示(下図の黄色・ピンクの部分)が一番大きく変わったんだ。

今回のリニューアルで、実は飛鳥時代から江戸時代の展示(下図の黄色・ピンクの部分)が一番大きく変わったんだ。

![]() どこがどう変わったんだほ?

どこがどう変わったんだほ?

![]() 広報大使なのにわからないの? 残念だなぁ(ため息)。

広報大使なのにわからないの? 残念だなぁ(ため息)。

![]() ・・・!?

・・・!?

![]() 今までは陶磁が展示の中心だったんだけど、実はトーハクは仏教考古の作品も充実しているんだ。

今までは陶磁が展示の中心だったんだけど、実はトーハクは仏教考古の作品も充実しているんだ。

リニューアルを機に、せっかくだから館のコレクションをいかした展示にしよう! ということで、展示作品や展示方法を見直したんだよ。

![]() ほー。

ほー。

![]() ちっともわかっていないでしょ。たとえば、瓦の展示を見てごらん。

ちっともわかっていないでしょ。たとえば、瓦の展示を見てごらん。

![]() あれ? なんだか屋根っぽい?

あれ? なんだか屋根っぽい?

![]() そうそう! 瓦の葺き方がイメージできるように展示を工夫したんだ。

そうそう! 瓦の葺き方がイメージできるように展示を工夫したんだ。

しかも、この瓦みたいに平成館考古展示室で初めて展示される作品もあるよ。

蓮華文方形軒丸瓦

滋賀・南滋賀廃寺跡出土 飛鳥時代・7世紀

(左)緑釉唐草文軒平瓦 (右)緑釉単弁蓮華文軒丸瓦

京都・平安宮跡出土 平安時代・8~12世紀

![]() 初公開! それは大注目だほ!!

初公開! それは大注目だほ!!

![]() でしょう?

でしょう?

あとは・・・平安時代の「祈りのかたち―山岳信仰と末法思想―」は、リニューアルを機に新しく設けた展示なんだ。

![]() 奈良と日光の作品がいっぱいだほ。

奈良と日光の作品がいっぱいだほ。

![]() トーハクくんの言うとおり! この展示は、奈良県の大峯山頂遺跡出土資料と栃木県の日光男体山頂遺跡出土資料で構成されているんだよ。

トーハクくんの言うとおり! この展示は、奈良県の大峯山頂遺跡出土資料と栃木県の日光男体山頂遺跡出土資料で構成されているんだよ。

どちらも、日本独自に生み出された山岳信仰の一端を示す、貴重な資料だね。

![]() あ、このかわいい像は次世代アイドル候補! ぼくのライバルだほ。

あ、このかわいい像は次世代アイドル候補! ぼくのライバルだほ。

重要美術品 押出蔵王権現像

奈良県・大峯山頂遺跡出土 平安時代・10~12世紀

![]() いいでしょー、この宙を浮いているみたいな展示。

いいでしょー、この宙を浮いているみたいな展示。

![]() なんだか誇らしげだほ。

なんだか誇らしげだほ。

![]() この展示方法もこだわったポイントだからね。展示台に寝かせて展示するよりも、お客様の目を引くと思うんだ。

この展示方法もこだわったポイントだからね。展示台に寝かせて展示するよりも、お客様の目を引くと思うんだ。

![]() 押出蔵王権現像は愛されているんだほ。

押出蔵王権現像は愛されているんだほ。

![]() それはもちろん、せっかくのリニューアルだし、どの作品もその良さがわかるように展示したいと思っているからね。

それはもちろん、せっかくのリニューアルだし、どの作品もその良さがわかるように展示したいと思っているからね。

こっちの「中世のあの世とこの世」で展示している板碑もそうだよ。

![]() これが井出さんイチオシとうわさの板碑の展示なんだほ。

これが井出さんイチオシとうわさの板碑の展示なんだほ。

![]() そう、まさにイチオシだよ!

そう、まさにイチオシだよ!

板碑は、こうやって垂直に立てた状態で使われたものなのに、今までは展示レイアウトの都合で、立てた状態での展示ができなかったんだ。

それにね、こんなに充実した板碑のコレクションがあるのに、お客様に見ていただけないのがもったいなくて。

![]() これでようやく、たくさんの人に見てもらえるんだほ!

これでようやく、たくさんの人に見てもらえるんだほ!

![]() おっと、「見てもらえる」で思い出した。江戸時代の展示コーナーの後ろ側にも注目だよ。

おっと、「見てもらえる」で思い出した。江戸時代の展示コーナーの後ろ側にも注目だよ。

「江戸から掘り出されたモノ」の展示コーナーの・・・

向かって左側の「慶長大判」の角を曲がると・・・

実はまだ展示があります!

徳利

東京国立博物館構内出土 江戸時代・18~19世紀

![]() こ、こんなところにも展示があったほ?!

こ、こんなところにも展示があったほ?!

![]() そうだよ。ここに展示される作品は、なんとトーハク出土品なんだ。これからもトーハクゆかりの作品を展示していく予定だよ。ぜひお見逃しなく!

そうだよ。ここに展示される作品は、なんとトーハク出土品なんだ。これからもトーハクゆかりの作品を展示していく予定だよ。ぜひお見逃しなく!

![]() どこも工夫がいっぱいで楽しかったほ。井出さん、今日はありがほーございました。

どこも工夫がいっぱいで楽しかったほ。井出さん、今日はありがほーございました。

![]() 旧石器時代~弥生時代編、古墳時代編(1)、古墳時代編(2)とあわせて、これで旧石器時代から江戸時代まで展示室の見どころを紹介したからね、トーハクくんは広報大使としてますます励むように!

旧石器時代~弥生時代編、古墳時代編(1)、古墳時代編(2)とあわせて、これで旧石器時代から江戸時代まで展示室の見どころを紹介したからね、トーハクくんは広報大使としてますます励むように!

![]() ほー!

ほー!

展示担当者のさまざまなこだわりを知り、広報大使として気持ちを引き締めたトーハクくんなのでした

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年11月19日 (木)