1089ブログ

インドネシア国立博物館で海外展「染と織の国―伝統と現代 Threading Across Time: Dyeing and Weaving of Indonesia and Japan」開幕!

東京国立博物館とインドネシア国立博物館が主催する展覧会「染と織の国―伝統と現代 Threading Across Time: Dyeing and Weaving of Indonesia and Japan」が、インドネシア国立博物館において10月25日(土)に開幕しました!

本展では、友禅や沖縄の紅型といった日本の多彩な染色技法に加え、京都・西陣で発展した唐織(からおり)や金襴(きんらん)など、精緻な織物文化も紹介しています。

展覧会の開始前には、ジャカルタ日本祭りにブースを出展し、当館や本展のプロモーションを行いました。日本文化が大好きなインドネシア人の皆さんが、興味津々に展覧会の話を聞いてくださり、とてもにぎやかなブースとなりました。

開幕に先立ち、10月24日(金)には開会式・内覧会を開催しました。インドネシア文化大臣をはじめ、多くのお客様にご出席いただき、華やかな雰囲気の中、式典が行われました。

司会を務めてくださったのは、ミス・インターナショナル2024 インドネシア代表のソフィさん。重要文化財「振袖 白縮緬地梅樹衝立鷹模様」の複製品をまとった姿が、とてもよくお似合いでした。

式典では、尺八の演奏やインドネシアの伝統舞踊など多彩なパフォーマンスが続き、会場を一層盛り上げました。

展覧会の開始を象徴するために、インドネシアの伝統楽器「アンクルン」が演奏されました。竹筒同士を揺らして音を出すこの楽器は、現地では祝典などによく用いられるとのことです。

開会式のあとは、展覧会会場にて内覧会を実施しました。担当研究員が作品解説を行い、インドネシアの皆様も興味深そうに染織(着物)や織物に見入っていました。

本展では、インドネシアと日本、それぞれの染織品などあわせて26件を展示しています。

両国の文化が交わる現場として、インドネシアの皆さまのもとで多くの発見が生まれることを願っています。

| 記事URL |

posted by 金 里織(総務課) at 2025年11月28日 (金)

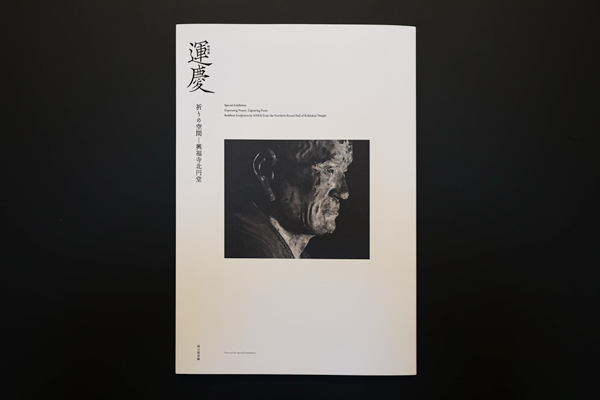

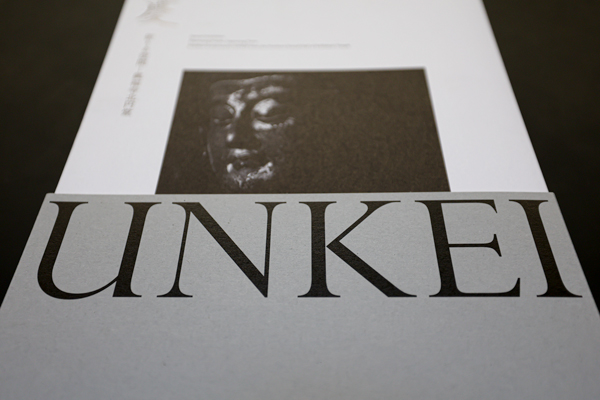

みなさま、こんにちは。これまでの1089ブログでは、当館の彫刻担当研究員が特別展「運慶」に関連する記事を掲載してまいりました。お楽しみいただけておりますでしょうか。運慶展の関連記事で本展の魅力と会場の熱気が伝わっていればよいのですが、早いもので会期も残すところあと10日となりました。ここでニュースをお届けいたします。

(注)特別展「運慶」別冊図録「展示風景編」は、11月28日(金)に完売いたしました。

| 記事URL |

posted by 児島大輔(彫刻担当研究員) at 2025年11月21日 (金)

11月29日(土)、30日(日)に「東博ボランティアデー2025」を開催します。

現在東京国立博物館には約110名のボランティアが在籍しており、お客様のご案内や、体験コーナーの運営、様々なガイドやワークショップに取り組んでいます。

ボランティアの活動を2日間にギュッとまとめて実施する「東博ボランティアデー2025」は、当館をより楽しんでいただける日になっています!当日のスケジュールは、当館ウェブサイトをご覧ください。

本ブログでは注目ポイントと補足情報をお届けいたします。

ハンズオンツールまるごと体験会

今年スタートした活動の1つに、本館19室でのハンズオンツール体験コーナーがあります。

ケース越しに鑑賞するだけではわからない展示作品のかたちや作りを、実際に手で触れて体感していただけるコーナーです。

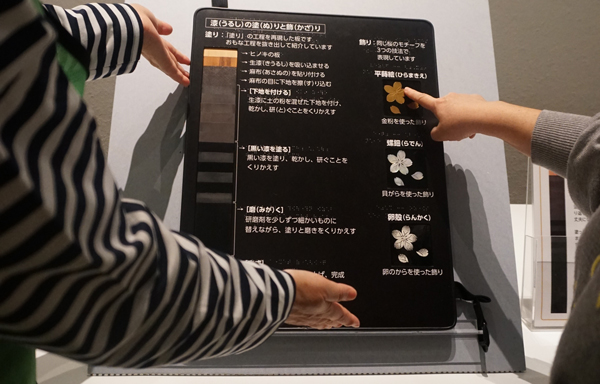

甲冑(当世具足)の構造(画像1)、漆器の塗りと装飾方法(画像2)、遮光器土偶の内側(画像3)、能面をまとった時の視野(画像4)などを体験いただけるツールを、通常は数か月ごとに入れ替えて展示していますが、「東博ボランティアデー2025」では、これら4種類すべてを一度にご体験いただけます。

10月に惜しまれながら終わってしまった遮光器土偶のレプリカにも触れていただけるチャンスです。ご興味のある方はお見逃しなく!

(画像1)当世具足の籠手のレプリカ

(画像1)当世具足の籠手のレプリカ

(画像2)漆の触察ボード

(画像3)遮光器土偶のレプリカ

(画像3)遮光器土偶のレプリカ

(画像4)能面のレプリカ

ボランティア発!トーハクの魅力発信イベント~あなたの知らないトーハクに出会えるかも?!~

ボランティア有志が企画したトークショーを11月29日(土)に開催します。ボランティアだからこそ気づいた当館の魅力や活動の様子をご紹介するほか、参加者からお寄せいただくエピソードや質問なども交えて、当館をもっと面白いと感じていただけるような情報発信を目指します。

後半には、展覧会や文化財調査の経験豊富な某研究員、館内の施設整備や環境づくりに日々奔走している某職員もトークに加わり、東京国立博物館の魅力と面白さを掘り下げます。申し込みは11月21日(金)までです(申込期間を延長しました)。こちらも、ご興味のある方はお見逃しなく!

ボランティア発!トーハクの魅力発信イベント~あなたの知らないトーハクに出会えるかも?!~ 詳細を見る

自主企画活動グループによる催し

当館には、ボランティアが自分たちで企画・運営する自主企画活動グループが15あります。それぞれがガイドツアー、ワークショップなどを実施しています。こうした催しは通常はバラバラの日に実施されますが、「東博ボランティアデー2025」では、2日間にギュッと凝縮して実施されます。スケジュール表を見ながらお好みのガイドツアーやスライドトークにご参加ください。

(画像5)樹木ツアーの様子

(画像5)樹木ツアーの様子

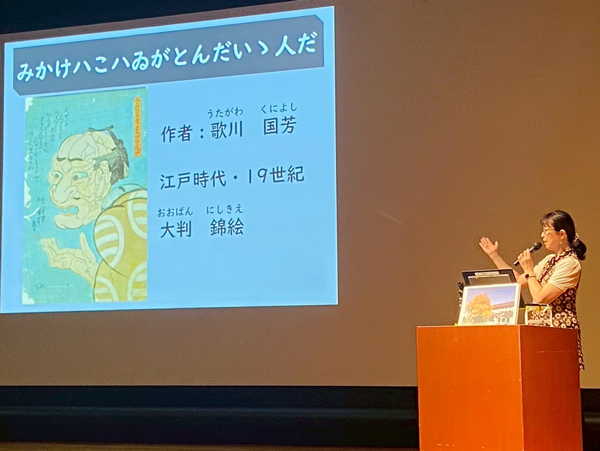

(画像6)浮世絵ガイドスライドトークの様子

(画像7)子ども向けプログラム「ユリノキからたんけん!」の作品の振り付けの様子。

今年は子ども向けプログラムの一部を「東博ボランティアデー2025」で実施します。

東京国立博物館でボランティアをやってみたい方へ

次のボランティアの募集は、令和8年度中を予定しています。「東博ボランティアデー2025」は、当館のボランティア活動を実際に体験して、知っていただく機会でもあります。

博物館でのボランティア活動に興味をお持ちの方、特に東京国立博物館でボランティアをやってみたい方は、ぜひ「東博ボランティアデー2025」にお越しください!お待ちしております。

カテゴリ:催し物

| 記事URL |

posted by ボランティア室 at 2025年11月17日 (月)

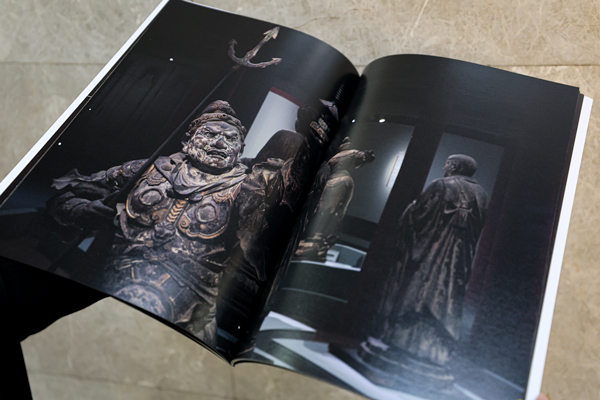

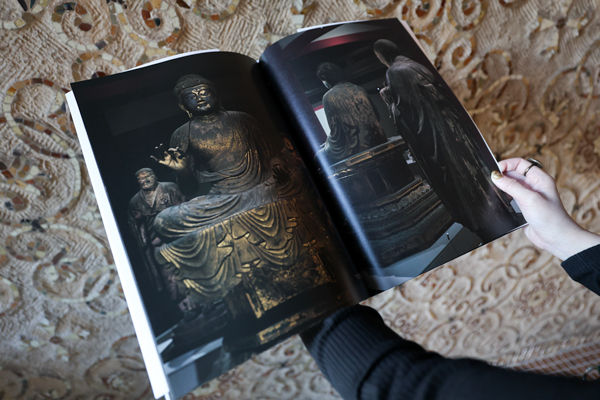

現在開催中の特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」の会場である本館特別5室は、連日多くの方々にお越しいただき、にぎわいをみせています。本展には、鎌倉時代の興福寺北円堂の復興に際し、仏師運慶が一門を率いて造像した国宝仏7軀(く)がお出ましになっています。特別5室はまさに本展タイトルのごとく、「運慶一門による祈りの空間」に満ちています。

| 記事URL |

posted by 増田 政史(彫刻担当研究員) at 2025年11月12日 (水)

現在、本館 特別5室で開催中の特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」(11月30日(日)まで)は、この度来場者20万人を達成しました。

これを記念し、京都府からお越しの柳井有佳子さんと東京都からお越しの柳井さち子さん親子に、当館館長藤原誠より記念品と図録を、興福寺の森谷英俊貫首より直筆の色紙を贈呈いたしました。

記念品贈呈の様子。左から森谷貫首、柳井さち子さん、柳井有佳子さん、20万人達成パネルを持つ藤原館長

現在京都の大学に通ってらっしゃる有佳子さんは近隣の歴史ある社寺や、関西の美術館などにもよく足を運ばれるそうです。今回は東京のご実家へのご帰省のタイミングに、お母さま・さち子さんのお声がけで本展へご一緒にお越しくださったとのこと。

有佳子さんは弥勒如来坐像のまなざしや表情を、さち子さんはドラマ等で知る「運慶」の実際の作品をご覧になることを楽しみにご来場いただいたそうです。

会場では、弥勒如来坐像、無著・世親菩薩立像に加えて、かつて北円堂に安置されていた可能性の高い四天王立像(中金堂安置)を合わせた7軀(く)の国宝仏を一堂に展示しています。運慶らによって形成された、鎌倉期北円堂内陣の空間再現を試みた本展。その至高の空間をたっぷりとご堪能ください。

なお、毎週金・土曜日および11月23日(日・祝)は午後8時まで開館しています(入館は閉館の30分前まで)。

会期終了前は混雑が予想されます。ぜひ、夜間開館時にも足をお運びくださいませ。

| 記事URL |

posted by 田中 未来(広報室) at 2025年11月05日 (水)