1089ブログ

本館1階11室で開催中の特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」(~9月23日(月・祝))では、奈良県北東部に所在する、岡寺、室生寺、長谷寺、安倍文殊院の4つのお寺から、貴重な仏像や寺宝にお出ましいただいています。

その中で、ふだんはお堂のなかの高いところに安置されていてなかなか近くでみることができない、長谷寺の難陀龍王立像(なんだりゅうおうりゅうぞう)を運び出したときの様子をお話しします。

難陀龍王立像は、赤精童子(雨宝童子)立像(せきせいどうじ(うほうどうじ)りゅうぞう)とともに、長谷寺の本尊である巨大な十一面観音菩薩立像(像の高さが10メートルを超えます)の脇侍として安置されています。

重要文化財 難陀龍王立像 舜慶作 鎌倉時代・正和5年(1316) 奈良・長谷寺蔵

本堂のなかの向かって右の高い壇の上にある厨子のなかにいらっしゃいます。

(写真内の上部中央の奥にある厨子です。)

このように龍の頭は天井ぎりぎりです。

さて、こんなに高いところにある像をどうやって運び出すのか。

そのためには像を安全に降ろす方法を考えなければなりません。

このように、壇の下に鉄骨の足場を設置しました!大人が数人乗っても安全です。

そしていよいよ像を壇の上から降ろします。

像を移動させるにはいくつか方法がありますが、今回は像を立てたままの状態で台座ごと運びます。

台座の下に敷いた木の板を4人がかりで持ち上げます。

このとき、全体が常に水平になるよう息を合わせるのが重要です。

像を持ち上げる人だけではありません。

像がお堂の柱や壁、装飾品にあたらないよう周囲の人のサポートが必須です。

その様子はまさにチームプレー。

無事に像を降ろすことができました。

次は梱包です。頭に龍を載せているので横に寝かせられないため、立った状態で運びます。

輸送車が揺れても像が動かないように固定します。

そして、いよいよお堂から外へと運び出します。

美術品専用の輸送車は大きくて、山の中腹にある本堂までは上がれないため、

小型の車の荷台に像を積んでふもとの駐車場まで運びます。

もちろん、雨が降ったらできない作業です。

この急な角度をごらんください!

つづら折りの坂道をゆっくりゆっくりと進みます。

駐車場で像を美術品専用車へ移し入れてひと安心。東京国立博物館まで運びました。

ところで、難陀龍王は雨乞いの本尊としても信仰されてきました。

ただ今回の搬出にとって雨は大敵。

雨が降ることも考えて、梱包の工夫や予備日の設定など、事前にあらゆる対策を準備していましたが、当日は天気に恵まれ快晴でした。

雨を降らせるのも止めるのも自在な難陀龍王が晴天をもたらしてくれたのかもしれません。

本堂からの景色

上野の地に降り立った難陀龍王立像の姿をぜひご覧ください。

| 特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」 本館 11室 2019年6月18日(火)~ 2019年9月23日(月) |

|

| 記事URL |

posted by 増田政史 at 2019年07月05日 (金)

・・・ほっ! これは、チャンスだほ。

トーハクが誇る密教彫刻の数々を、ご寄託品も含めて大公開!

特別展「国宝 東寺」を見終わったら、本館にもぜひお立ち寄りください。

今後1089ブログでも取り上げる予定なので、あわせてご覧いただければ幸いです。

【国宝 東寺展】仏像曼荼羅の歩き方より-

ほほーい! ぼくトーハクくん。いま本館14室の特集「密教彫刻の世界」を見にきてるんだほ。

西木研究員がブログで予告してた特集を、ぼくが紹介しちゃえって展示室に来ちゃったほ。

![]() ほー、密教彫刻がたくさん並んでるほ。腕がたくさん、お顔がいっぱい。おっ、こっちのは怒ってるほ?

ほー、密教彫刻がたくさん並んでるほ。腕がたくさん、お顔がいっぱい。おっ、こっちのは怒ってるほ?

なんだかちょっと変わった形の仏像ばっかりほ。

特集「密教彫刻の世界」展示会場の様子

![]() (チラッ)

(チラッ)

![]() ほー、こっちはえーっと・・・

ほー、こっちはえーっと・・・

うーん、広報大使としてがんばろーと思ったけど、作品のことがよくわかんないほ。

やはり西木研究員と一緒にくれば良かったほ。

![]() あれートーハクくん、ここで何してるの?

あれートーハクくん、ここで何してるの?

![]() ほほーい、西木研究員(嬉)!

ほほーい、西木研究員(嬉)!

特集「密教彫刻の世界」を紹介しようと思ったんだけど、一人じゃ無理だったほ。

![]() 紹介してくれるのかい。嬉しいな。わかんないことがあったら何でも聞いて。

紹介してくれるのかい。嬉しいな。わかんないことがあったら何でも聞いて。

![]() ありがほー。早速だけど、密教ってなんだほ?

ありがほー。早速だけど、密教ってなんだほ?

![]() うん、そっからだと思ったよ。

うん、そっからだと思ったよ。

密教は秘密仏教の略で、特別展「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」で紹介されている空海が説いた仏教のことだよ。

秘密じゃない、いうなら普通の仏教のことを顕教というけど、空海はこの顕教と対比させて、自分が中国で勉強してきた仏教のことを秘密の教え、“密教”と言っていたんだ。

![]() じゃ、密教は空海さんが日本に広めた仏教、って覚えればいいんだほ。

じゃ、密教は空海さんが日本に広めた仏教、って覚えればいいんだほ。

![]() おー、さすがはトーハクくん。それがね・・・

おー、さすがはトーハクくん。それがね・・・

![]() ほ?

ほ?

![]() この特集でみなさんにご覧になっていただきたいのは、まさにそこなんだ。

この特集でみなさんにご覧になっていただきたいのは、まさにそこなんだ。

密教=空海、それだけ? ってことさ。

![]() つまり・・・

つまり・・・

![]() 密教は、ヒンドゥー教が主流のインドの地で、5世紀ごろから始まった仏教なんだよ。

密教は、ヒンドゥー教が主流のインドの地で、5世紀ごろから始まった仏教なんだよ。

その歴史は5世紀から12世紀ごろまで、経典が書かれた時期の違いから初期、中期、後期に大きく分けることができて、空海の密教は中期密教にあたるんだ。

この中期密教がいわゆる日本の密教イメージなんだけど、本当はその前にも後にも密教がある。この特集ではそこを紹介したくて、全部ひっくるめた密教を感じてほしいと思って企画したんだよ。

![]() ほー確かに。東寺展の仏像曼荼羅は作品リストをみると9世紀の作品が多いほ。つまり中期ってことだほ。

ほー確かに。東寺展の仏像曼荼羅は作品リストをみると9世紀の作品が多いほ。つまり中期ってことだほ。

![]() そう。でもね、この十一面観音菩薩立像を見てほしいんだけど、これは中期密教以前に中国で作られ、7世紀にはすでに日本に伝わっていたものらしい。日本に現存する密教彫刻では一番古い仏像だよ。

そう。でもね、この十一面観音菩薩立像を見てほしいんだけど、これは中期密教以前に中国で作られ、7世紀にはすでに日本に伝わっていたものらしい。日本に現存する密教彫刻では一番古い仏像だよ。

重要文化財 十一面観音菩薩立像 中国奈良・多武峯伝来 唐時代・7世紀

![]() 7世紀っていったら、鐘が鳴るなり法隆寺の時代?

7世紀っていったら、鐘が鳴るなり法隆寺の時代?

![]() そうそう。東寺の仏像も制作されたのは平安、鎌倉時代だけど、形自体はもっと早い時期に伝わっていたわけ。ただ、当時の人はこれが密教の教えのものだとは認識してなかった。

そうそう。東寺の仏像も制作されたのは平安、鎌倉時代だけど、形自体はもっと早い時期に伝わっていたわけ。ただ、当時の人はこれが密教の教えのものだとは認識してなかった。

![]() 昔を振り返ってみたら、これも密教だったのか、ってこと?

昔を振り返ってみたら、これも密教だったのか、ってこと?

![]() そうだよ。この展示室の仏像でざっというと、十一面観音、不空羂索観音、如意輪観音、千手観音、これらは初期密教の教えにある仏様。

そうだよ。この展示室の仏像でざっというと、十一面観音、不空羂索観音、如意輪観音、千手観音、これらは初期密教の教えにある仏様。

密教といえる所以は、頭がたくさんあったり、腕が何本もあったり、千手観音なんて手が千本。こういう通常の人体と異なる表現をしていることがもう、密教の仏様の特徴なんだよ。

如意輪観音菩薩坐像 鎌倉時代・13世紀

千手観音菩薩坐像 南北朝時代・14世紀

![]() そっか、ちょっと変わった形の仏像だなって思ったのはつまり、密教の世界を体感しちゃってたってことだほ。

そっか、ちょっと変わった形の仏像だなって思ったのはつまり、密教の世界を体感しちゃってたってことだほ。

![]() そうだよ。さすがだね、トーハクくん。

そうだよ。さすがだね、トーハクくん。

![]() もう何年も広報大使やってるんだほ。

もう何年も広報大使やってるんだほ。

ところで西木研究員、空海さんはこの初期密教の仏像を見て、“おー、これは密教だ”って分かったのかほ?

![]() うーん、分からなかったと思う。空海は当時、中国からすでに日本に入ってきた密教経典を読んで、これをちゃんと本場で勉強したいという決意で中国に渡ったといわれているんだ。

うーん、分からなかったと思う。空海は当時、中国からすでに日本に入ってきた密教経典を読んで、これをちゃんと本場で勉強したいという決意で中国に渡ったといわれているんだ。

そして空海は中国で勉強して思いを強くしたんだね。これは密教として日本に持ち帰ろうって。

![]() そーなんだほ。それで、時代的にそれが中期密教だってのは大体わかったほ。

そーなんだほ。それで、時代的にそれが中期密教だってのは大体わかったほ。

じゃあ、初期密教と中期密教の経典だと何がちがうんだほ?

![]() 大日如来、不動明王、愛染明王、この辺が全部、中期密教の経典になって新しく出てくる仏様だよ。

大日如来、不動明王、愛染明王、この辺が全部、中期密教の経典になって新しく出てくる仏様だよ。

この時代の密教では、大日如来が中心。大日如来がすべての仏、世界そのものを生んだ源にある、そういう考えなんだ。

重要文化財 大日如来坐像 平安時代・11~12世紀

重要文化財 愛染明王坐像 鎌倉時代・13世紀

![]() でもなんか、この展示室には名前が漢字じゃないカタカナの仏像もあるほ。

でもなんか、この展示室には名前が漢字じゃないカタカナの仏像もあるほ。

![]() うーん、やはりさすがだねトーハクくん。話が進めやすいよ。

うーん、やはりさすがだねトーハクくん。話が進めやすいよ。

初期密教、中期密教ときて残るのは・・・

![]() 後期密教!

後期密教!

![]() インドでは、空海が勉強した時点の密教よりもさらに先に進んだ、発展していった密教があって、カタカナの仏像たちはまさに後期密教の代表なんだ。

インドでは、空海が勉強した時点の密教よりもさらに先に進んだ、発展していった密教があって、カタカナの仏像たちはまさに後期密教の代表なんだ。

いうなれば、われわれ日本人が知らない密教の到達点といえる存在だね。

![]() ぜんぜん見たことない形の仏像だから、ちょっとびっくりしたほ。

ぜんぜん見たことない形の仏像だから、ちょっとびっくりしたほ。

![]() そうだよね。後期密教はインドやネパール、チベットで発展したんだけど、清時代の中国でも盛んに信仰されたんだ。ところが、日本にもこの後期密教は断片的に入ってきてたけど、一切目にしてはいけない秘義として隠され、排除もされてきた。つまり受け入れられなかったんだね。

そうだよね。後期密教はインドやネパール、チベットで発展したんだけど、清時代の中国でも盛んに信仰されたんだ。ところが、日本にもこの後期密教は断片的に入ってきてたけど、一切目にしてはいけない秘義として隠され、排除もされてきた。つまり受け入れられなかったんだね。

![]() なんでだほ?

なんでだほ?

![]() 後期密教の仏像には初期密教、中期密教にはない強烈な特徴があるからかな。

後期密教の仏像には初期密教、中期密教にはない強烈な特徴があるからかな。

![]() おっ? いったいなんだほ?

おっ? いったいなんだほ?

![]() インド風さ。

インド風さ。

![]() インドふう?

インドふう?

![]() そう。一番わかりやすいのが、頭がたくさんあったり、腕が何本もあったりという異形の姿、人とは異なるその形だよ。

そう。一番わかりやすいのが、頭がたくさんあったり、腕が何本もあったりという異形の姿、人とは異なるその形だよ。

![]() それは、初期密教も中期密教もそうだほ。

それは、初期密教も中期密教もそうだほ。

![]() 後期密教の仏像は本当にインドっぽい、インパクトのあるビジュアルが特徴で、これが密教彫刻の一番の魅力といってもいいくらい。

後期密教の仏像は本当にインドっぽい、インパクトのあるビジュアルが特徴で、これが密教彫刻の一番の魅力といってもいいくらい。

密教はそもそもインド起源の宗教なので、インド風ていうのがすごく大事なんだ。

![]() インド風が濃厚って、例えばどんなことだほ?

インド風が濃厚って、例えばどんなことだほ?

![]() さっき見せた初期密教の十一面観音菩薩立像は、本面(正面の顔)以外の顔が小さくて飾りみたいになってる。本面の上に頭上面がくるっと配置されてるの対し、一方、後期密教の八臂十一面観音菩薩立像を見てみると、頭上面はもっと大きい顔だし、上に積み上げていく造形でしょ。

さっき見せた初期密教の十一面観音菩薩立像は、本面(正面の顔)以外の顔が小さくて飾りみたいになってる。本面の上に頭上面がくるっと配置されてるの対し、一方、後期密教の八臂十一面観音菩薩立像を見てみると、頭上面はもっと大きい顔だし、上に積み上げていく造形でしょ。

十一面観音菩薩立像の頭上面

八臂十一面観音菩薩立像 中国 清時代・17~18世紀、頭上面

![]() トーテムポール見たいだほ。

トーテムポール見たいだほ。

![]() 3面づつ3段だよ。見るからに、うぉーって形をしてる。

3面づつ3段だよ。見るからに、うぉーって形をしてる。

日本人からすると顔がどんどん上に重なっているの、すごい違和感があると思うよね。

![]() うぉー

うぉー

![]() どうした、トーハクくん。

どうした、トーハクくん。

![]() 西木研究員、このバジャバジャなんとかってのはもう、怪獣にしかみえないほ。

西木研究員、このバジャバジャなんとかってのはもう、怪獣にしかみえないほ。

ヴァジュラバイラヴァ父母仏立像 中国 清時代・17~18世紀 東ふさ子氏寄贈

![]() ヴァジュラバイラヴァ父母仏立像だよ。これは男性の仏ヴァジュラバイラヴァと奥さんである女性の仏が抱き合ってる姿なんだ。

ヴァジュラバイラヴァ父母仏立像だよ。これは男性の仏ヴァジュラバイラヴァと奥さんである女性の仏が抱き合ってる姿なんだ。

少し話したけど、中期密教では大日如来がほかの仏さまを生みだす存在だったよね。

後期密教ではもっと現実的な考え方になって、大日如来が仏様を生むとか抽象的な感覚で説いていたのも、本来は男女の営みがないと生まれないじゃないかっていう話に変わっていったんだ。

![]() ??

??

![]() 子どもがいるところには、お父さんとお母さんがいるでしょ、ってこと。

子どもがいるところには、お父さんとお母さんがいるでしょ、ってこと。

経典の主役になる本尊(男性の仏)とあわせて、その配偶者が想像されるようになり、両者セットで信仰されるようになった。それがこんどは、経典に出てくるほかの仏様たちが生まれてくるのを表現するために抱き合っている形になって、この抱き合った姿こそが最強の姿だとして信仰されていく。

これには、当時インドで爆発的な人気を誇った女神信仰の影響もあったみたい。

![]() ふーん。ってことはインドやチベットの人みんな、この密教界最強の仏像を崇拝したのかほ?

ふーん。ってことはインドやチベットの人みんな、この密教界最強の仏像を崇拝したのかほ?

![]() ううん。それがそうじゃなくって、決して一般的なわけではなかったんだよ。

ううん。それがそうじゃなくって、決して一般的なわけではなかったんだよ。

やっぱり、きわどい表現だということで、普通の人が立ち入れるエリアには安置されなくて、あるいは安置されても腰から下に布をかけられて結合部分が見えないようにしてあったんだ。

![]() 配慮されてたんだほ。

配慮されてたんだほ。

![]() そう、秘仏だったんだね。ただ、限られた僧侶とかには、こういうもののほうが力があると信仰されていた。

そう、秘仏だったんだね。ただ、限られた僧侶とかには、こういうもののほうが力があると信仰されていた。

![]() 力がある?

力がある?

![]() 力があるんだよ。

力があるんだよ。

トーハクくん、怪獣みたいっていったよね。ヴァジュラバイラヴァのこの顔は水牛で、この水牛はヒンドゥー教の死神ヤマの象徴なんだ。

ヴァジュラバイラヴァ父母仏立像の顔

![]() 西木研究員のブログに書いてあったほ。東寺展の大威徳明王騎牛像の水牛も確か・・・

西木研究員のブログに書いてあったほ。東寺展の大威徳明王騎牛像の水牛も確か・・・

![]() そ、どっちも同じ死神ヤマを象徴したものだよ。水牛に乗っかっちゃったのが大威徳明王騎牛像、いっそ顔にしちゃえってのがヴァジュラバイラヴァだね。

そ、どっちも同じ死神ヤマを象徴したものだよ。水牛に乗っかっちゃったのが大威徳明王騎牛像、いっそ顔にしちゃえってのがヴァジュラバイラヴァだね。

結局、ヒンドゥー教よりも優れていることを広めるために、こうやって相手の概念を使わないと説明できなかったわけだ。

![]() ヴァジュラヴァイラヴァはさらに奥さんも参戦したってわけなんだほ。

ヴァジュラヴァイラヴァはさらに奥さんも参戦したってわけなんだほ。

![]() このチャクラサンヴァラ父母仏立像の足元もぜひ見てほしいなぁ、トーハクくん。

このチャクラサンヴァラ父母仏立像の足元もぜひ見てほしいなぁ、トーハクくん。

こっちは、ヒンドゥー教のシヴァ神夫婦を踏んでいる。

チャクラサンヴァラ父母仏立像 中国・チベットまたはネパール 15~16世紀 服部七兵衛氏寄贈

![]() ヒンドゥー教のシヴァを踏んづけているってことで、ヒンドゥー教より優れた仏教だというのを表現したほ?

ヒンドゥー教のシヴァを踏んづけているってことで、ヒンドゥー教より優れた仏教だというのを表現したほ?

![]() 分かってきたね。

分かってきたね。

ヒンドゥー教の影響をうけて密教ができた、あるいはヒンドゥー教に対抗して密教ができた。

ここに皮肉があって、インドではヒンドゥー教のほうが圧倒的だったのは火を見るよりあきらかなのに、対抗してても結局その表現を借りないと、密教の優位性を説明できない。

けど、その時点でもう優位性がないってことになっちゃう。

この特集に展示してある仏像はすべて、そういう概念のもとに生まれた仏像なんだよ。

![]() なんか密教の背景をちょっと知っただけで、もっとじっくり見たくなってきたほ。

なんか密教の背景をちょっと知っただけで、もっとじっくり見たくなってきたほ。

西木研究員、抱き合ってる姿が最強ってことは、5歳のぼくが言うのもなんだけど、愛が最強かほ?

![]() 愛、ラブ、・・・(ふふっ)どうだろう。それについては秋にでもまた、お話ししたいね。

愛、ラブ、・・・(ふふっ)どうだろう。それについては秋にでもまた、お話ししたいね。

さあトーハクくん、広報大使として締めくくりの時間だよ。

![]() ほほーい! 特集「密教彫刻の世界」は本館14室で6月23日(日)まで開催だほ。

ほほーい! 特集「密教彫刻の世界」は本館14室で6月23日(日)まで開催だほ。

初期密教は日本現存最古の十一面観音菩薩立像、中期密教の大日如来坐像、後期密教ならではのバジャバジャ父母仏立像(![]() ヴァジュラバイラヴァね)などなど、まさに密教彫刻の世界が満載!

ヴァジュラバイラヴァね)などなど、まさに密教彫刻の世界が満載!

東寺展を見る前でも後でも、ちょーオススメだほ。

![]()

![]() みなさんのご来館を、お待ちしてまーす!

みなさんのご来館を、お待ちしてまーす!

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、特集・特別公開、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2019年05月17日 (金)

特別展「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」、10月30日(火)より、後期展示が始まりました。六観音菩薩像の光背をとりはずして別途展示し、光背そのものも、またご尊像の後ろ姿もご覧いただけるようになりました。

展示手法の記録はあまり残されないため、はっきりしたことは言えないのですが、トーハク史上、いやもしかしたら日本の展覧会史上、初めての珍しい試みと言ってよいかもしれません。

後期の展覧会会場の様子。光背を、像の後方に設置した台のうえに展示しています。

六観音菩薩像は、江戸時代の寛文10年(1670)に、北野社(現在の北野天満宮)大鳥居の南側にあった北野経王堂から、大報恩寺に移されました。北野経王堂は、室町時代に、幕府の3代将軍足利義満が建てたお堂なので、それ以前に造られていた六観音菩薩像が、もともとどこにあったものなのかは、まったくわかっていません。また経王堂が建てられた後、どの段階で、六観音菩薩像が北野経王堂に安置されたのかも、残念ながらわかりません。

この六観音菩薩像の移動に関する謎をめぐっては、絵画担当の土屋貴裕による渾身のコラム、図録所載の「北野経王堂の変遷―大報恩寺六観音像の移座をめぐって」を、ぜひご参照ください。

重要文化財 六観音菩薩像(左より、聖観音、千手観音、馬頭観音、十一面観音、准胝観音、如意輪観音)、肥後定慶作、貞応3年(1224) 大報恩寺蔵

さて六観音とは、聖観音・千手観音・馬頭観音・十一面観音・准胝観音(天台宗では不空羂索観音とされますが、宗派による区別はさほど厳密ではなかったようです)・如意輪観音という六つの観音菩薩の総称です。六観音信仰は、平安時代半ばごろより盛んになり、記録から数多くの像が造られたことがわかります。

ですが、現存する作例はありません。そうしたなか、この大報恩寺の六観音菩薩像は、六軀が完存する中世以前の作として、唯一の例です。台座、光背も、造像当初のものが残る奇跡的な作と言っても過言ではありません。

准胝観音の像内に墨書があり、肥後定慶(以下、定慶とします)が貞応3年(1224)に造ったことがわかります。定慶41歳の時の作で、定慶作と認められている像のうち、もっとも古いのものです。

定慶は、運慶の作風をよく学んでおり、准胝観音のたまご型の顔立ち、18本の手の絶妙な配置などの立体に対する感覚や、着衣などの基本的な形式に、運慶の強い影響を認めることができます。

准胝観音菩薩立像

定慶の衣文

つまみあげるような衣文が定慶の衣文表現の特徴

准胝観音以外の5軀の造像は、定慶とは異なる別の慶派仏師が担当したようで、それぞれに少しずつ違いがあります。衣文ひとつとってみても、それぞれにずいぶん異なります。6軀そろってのトーハクご出張で、しかも今なら光背なしの後ろ姿までご覧いただけますから、違いをじっくりと見比べることのできる絶好のチャンスです。

造像全体の責任者であった定慶が、寄せ集めた仏師たちに、「こんな感じで」と基本的な指示した後、担当仏師が定慶をまねようと奮闘した様子などを、ついあれこれ想像をめぐらしてしまいます。

千手観音の頭上面(背面側)

十一面観音の頭上面(背面側)

普段は光背に隠れて見ることのできない、背面側の頭上面もご覧いただくことができます。なぜか、千手観音菩薩の暴悪大笑面(頭上真後ろの1面)は口を開けて笑っていない。

お寺にお戻りになったら見られない、今だけのお姿、ぜひお見逃しなく。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 皿井舞(絵画・彫刻室主任研究員) at 2018年11月07日 (水)

京都の名刹、大報恩寺の寺宝をご覧いただく特別展「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」。開幕して早くもひと月が経とうとしていますが、大勢のお客さまにお楽しみいただいております。

なかでも、「聖地の創出―釈迦信仰の隆盛」では、年に数回しか公開されない秘仏本尊、釈迦如来坐像と、十大弟子立像をご覧いただき、荘厳なお釈迦さまと、生き生きとした仏弟子の表現に魅入ったという方もおられるのではないでしょうか。

展示室の様子

釈迦如来坐像は、空洞になった像内に記された銘文から、快慶の弟子である行快の作であることがわかります。一方、十大弟子は目犍連像の足枘(ほぞ)などに記された銘文を見ると、快慶が手がけたものでまちがいありません。

十大弟子は老若さまざまに表現されていますが、いずれも個性的で、ケース内ではなく露出展示された像の周りを歩けば、あたかもその人がそこにいるような錯覚すら覚えます。さすが快慶ですね。

重要文化財 十大弟子立像のうち(左)(上)富楼那立像、(右)(下)目犍連立像 快慶作 鎌倉時代・13世紀 京都・大報恩寺蔵

快慶には大勢の弟子がいましたが、「快」の字を使うことが多いのでわかります。なかでも行快は右腕として活躍した人物のようで、ほかにも7件ほど遺品が知られます。師匠である快慶の作風を忠実に受け継ぎながら、より切れ長の目や、頬の張った顔立ちが行快の個性といえるでしょう。

重要文化財 釈迦如来坐像 行快作 鎌倉時代・13世紀 京都・大報恩寺蔵

ともに、大報恩寺本堂に安置されていましたが、現在は保存環境や防災・防犯上の理由により、本尊の釈迦如来像以外の文化財はすべて収蔵庫へ移されています。

つまり、本展で釈迦如来と十大弟子が一堂に会するのは、収蔵庫が建設されてからおよそ半世紀ぶりなのです!

そう思うと、「お久しぶりですね」「お元気でしたか?」といった会話が聞こえてくるよう。

お弟子さんに囲まれたお釈迦さまは、いつもより堂々として見えますし、お弟子さんもなんだかうれしそうですね。

ちなみに、かつて十大弟子が安置されていた際には、本尊を納める厨子のなかに並んでいたようです。

釈迦・十大弟子・誕生釈迦仏像の旧安置状況(田邉三郎助氏提供)

詳しくは、展覧会図録「資料編」をご参照ください。他にも貴重な写真をたくさん掲載しております。

さすがに、あまりに混み混みなので(8人はわかりますが、あと2人はどこ?)、本来はどのように安置されていたのかわかりません。

会場では、十大弟子の筆頭に挙げられる目犍連と舎利弗を釈迦の両脇に、ほかの方々をそれぞれ左右に配置しましたが、みなさまも顔の向きや視線を参考に、どんな風に安置されていたか、ぜひ想像していただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統 at 2018年10月23日 (火)

彫刻担当の西木です。

「博物館でアジアの旅」、今年は「海の道 ジャランジャラン」のタイトルで、インドネシアを特集しています。

会場は東洋館の12室・13室なのですが、いつもご覧になっているお客様には「あれ? 仏像がない」と思われるかもしれません。

じつはいつも金銅仏を展示しているケースはワヤン(ブログ参照)にお譲りし、その向かいのケースにインドネシアゆかりの仏像を展示しております。

展示の様子

中央が高くなって、四方に仏像が配置されているのは偶然ではありません。

見覚えのある方もおられるでしょうか。

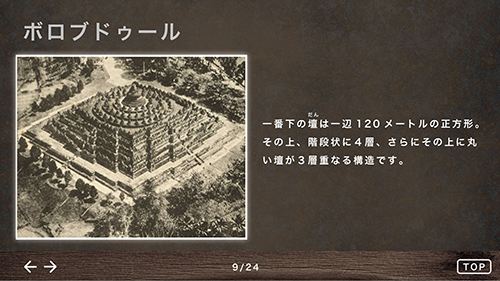

そう、世界遺産にも登録されている、ジャワ島のボロブドゥール寺院をイメージして展示しました。

東洋館に設置している「オアシス2 旅の案内所」より

世界の中心にあると考えられた須弥山(しゅみせん)という山岳の周囲に仏を配する発想により、壮大な寺院が建造されたのです。

そして、その頂上にいるのは、すべての仏の中心とされる大日如来です。

大日如来坐像 インドネシア 10世紀頃 [東洋館12室にて2019年5月6日まで展示中]

両手を胸の前で組み、智拳印という形を作るので、大日如来とわかります。

豪華な背もたれつきの台座に、傘蓋(さんがい)と呼ばれる傘も備わっており、いかにも高貴な人物という雰囲気を醸しています。

密教は、インドのパーラ朝時代、8世紀ごろから信仰されるようになる、仏教の考え方のひとつです。

在来のヒンドゥー教に対抗するため、顔や手足の多い異形の姿や、複雑な仏の世界観を考え出しました。

大日如来はその中心的な仏であるため、インドネシアでも当時、密教が盛んであったことが知られます。

インドの影響は仏の種類にとどまりません。

たとえば、この豪華な背もたれつきの台座ですが、モデルはインドのグプタ朝時代、5世紀ごろから見られるもので、仏の偉大さを示す調度として考案されました。

釈迦如来坐像 インド パーラ朝・9世紀 [東洋館3室にて2019年6月23日まで展示中]

釈迦如来坐像 インド・ボードガヤー パーラ朝・11~12世紀 [東洋館3室にて2019年6月23日まで展示中]

それぞれパーラ朝(8~12世紀)の仏像ですが、どちらも背もたれがついている台座に座っています。

また、衣が体にぴったりとして、肉体の美しさを誇るような表現もインドらしさです。

先に紹介したインドネシアの大日如来もそうでしたね。

じつはこうした特徴はインドネシアにとどまらず、東アジアでもインド風を示すものとして取り入れられました。

重要文化財 如来三尊仏龕(部分) 中国陝西省西安宝慶寺 唐時代・8世紀 [東洋館1室にて2019年4月7日まで展示中]

重要文化財 如来三尊仏龕(部分) 中国陝西省西安宝慶寺 唐時代・8世紀 [東洋館1室にて2019年4月7日まで展示中]

やはり台座には綺麗な布をかけたような背もたれがついていますね。

浮彫ですが、胸が盛り上がり、いかにも肉体に張りがあるようです。

2枚目の如来三尊仏龕には、怪獣のような装飾がついています。

さらに、インド風の表現はほかにもあります。

たとえば、インドネシアの仏像でも椅子に座って足を降ろした、倚像(いぞう)というスタイルの仏像が流行しましたが、これが中国にもあります。

如来倚像 インドネシア 中部ジャワ時代・8世紀頃 [東洋館12室にて2019年5月6日まで展示中]

重要文化財 如来倚像 中国山西省天龍山石窟第21窟か 唐時代・8世紀 [東洋館1室にて2019年4月7日まで展示中]

どちらも股を開いて堂々と座り、脚のラインがくっきり出るほど衣が体に密着しています。

下の像は中国・天龍山石窟からもたらされたもので、少し服装は中国化していますが、その豊満な肉体美はまさにインド風です。

もう一つだけインド風を見てみましょう。

たとえば、こんな座り方も日本では珍しいですね。いかにもくつろいだ格好です。

ジャムバラあるいはクベーラ坐像 インドネシア 中部ジャワ時代・8~9世紀 [東洋館12室にて2019年5月6日まで展示中]

菩薩坐像 インド パーラ朝・9~10世紀 [東洋館3室にて2019年6月23日まで展示中]

これは輪王坐(りんのうざ)といって、インドでは王者の座り方とされています。

とくに出家前の釈迦をモデルにした菩薩像や、神像などに採用されました。

上のインドネシア伝来の仏像は、右手にシトロンと呼ばれるレモンのような果実を持ち、左手にはマングースをモチーフにした財布を握っており、福徳の神であることがわかります。

ただ、同じような図像があり、仏教ではジャンバラ、ヒンドゥー教ではクベーラと呼んでいるため、区別するのはむずかしいです。

以上、駆け足ですが、インドネシアの仏像に見られるインド風の表現をご紹介しました。

さて、インドネシアに限らず、東アジアでもなぜこれほどインド風の表現が見られるのでしょうか。

それは、インドネシアの場合は海上交通によりインドから膨大な文物がもたらされたからです。

ワヤンで演じられる物語もインドの神話がモチーフになっていました。

また今回、中国の作品はいずれも唐時代(8世紀)のものを挙げましたが、有名な三蔵法師玄奘や、インドに派遣された使節である王玄策(おうげんさく)など、インドの文物や情報が盛んにもたらされたのがこの時代でした。

人々はそのエキゾチックな表現に魅了されたのでしょう。

もうひとつ重要なのは、インドこそ仏教のふるさとであることです。

ただそれだけの理由ですが、仏教徒にとって仏教の開祖である釈迦は永遠の憧れであり、インドこそ本来の正しい仏教が行われる土地と信じられていました。

そのため、数多の僧侶がインドへ旅し、またインドから僧侶を招いたのです。

玄奘がもてはやされたのは、インドのお経や仏像を中国に持ち帰ったからでした。

人々は競ってインド風の仏像を造り、拝んだことでしょう。

インドネシアの場合でも、ただ地理的あるいは経済的な事情だけでなく、インドスタイルで仏像を造るという背景には、そうした意味があったに違いありません。

写真で紹介したインドや東アジアの仏像はいずれも展示中で、「海の道 ジャランジャラン」のマークがついています。

さあ、インドネシアから出発して、東洋館でインドを見つける旅にまいりましょう!

このマークが目印です。

東洋館 2018年9月4日(火)~9月30日(日)

東南アジアの金銅像

東洋館 12室 2018年5月8日(火) ~2019年5月6日(月)

中国の仏像

東洋館 1室 2018年4月10日(火) ~2019年4月7日(日)

インド・ガンダーラの彫刻

東洋館 3室 2018年6月26日(火) ~2019年6月23日(日)

| 記事URL |

posted by 西木政統(貸与特別観覧室研究員) at 2018年09月17日 (月)