1089ブログ

今回の特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」がこれまでの黒田展と違うのは、黒田が学んだ同時代のフランス絵画を合わせて展示していることです。フランス絵画を担当したゲスト・キュレーターとして、セレクションの理由について述べてみたいと思います。

無数にある19世紀後半から20世紀初頭のフランス絵画の中から、黒田との関連性が強そうな(場合によっては実際に見た可能性もある)作品、もしくは黒田の絵と比較するのが適当と思われる作品を選ぶのは、正直言って簡単ではありません。そのような条件に当てはまる作品は容易には見つかりませんし、たとえ見つけても借りられるとは限りません。黒田展の「脇役」として「出演」してもらう意義を説得するというハードルもあります。最終的に、国内外のコレクションから黒田展にうまく溶け込む作品を借用できたのは僥倖以外の何ものでもありません。

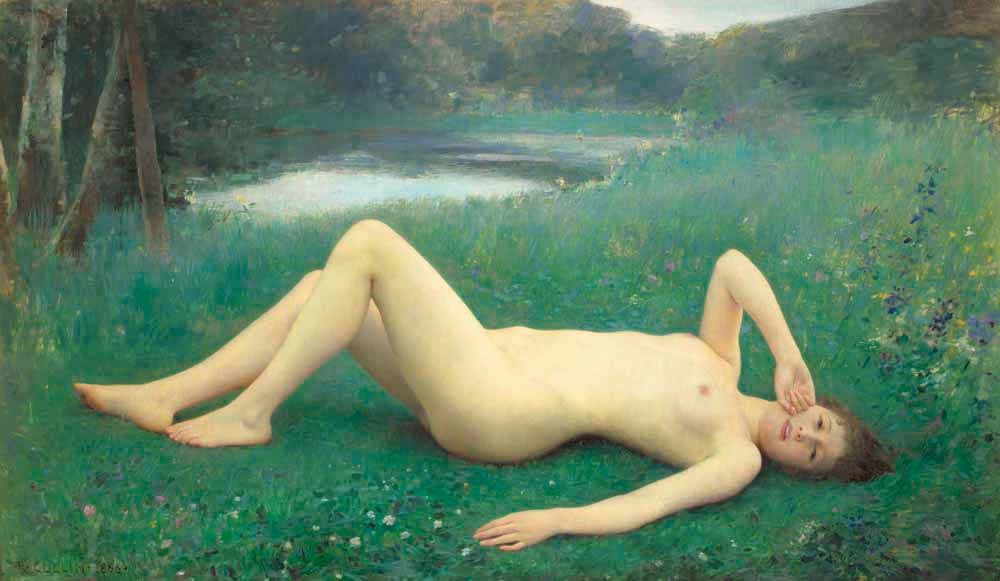

黒田の師で生涯にわたって影響を受けたラファエル・コランの作品を6件借りたのは当然でしょう。代表作《フロレアル(花月)》や傑作《ブロンドー夫人の肖像》を展示できたので、黒田も満足しているでしょう。コラン作品は黒田作品と同じ部屋に向かい合わせで展示したので、師弟のつながりと差異がよく分かると思います。

フロレアル(花月) ラファエル・コラン 1886年 オルセー美術館蔵(アラス美術館寄託) ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed by AMF

第1会場の様子。向かって左側にコラン、右側に黒田の作品が展示されています

また、コランの師カバネルの歴史画を加えたのは、伝統的なアカデミズム絵画とコランのより新しい外光派アカデミズムとの相違を示したかったからです。

フランチェスカ・ダ・リミニとパオロ・マラテスタの死 アレクサンドル・カバネル 1870年 山寺後藤美術館蔵

ミレーやバスティアン=ルパージュなどバルビゾン派や自然主義の絵画が計6件登場するのは、本来の資質からして黒田が農村生活や田園主題に強い共感を覚えていたから。それは黒田の書簡や文章の端々に伺えますが、彼はコラン風のヌードや女性像だけでは満足できなかったのです。出品作としてミレーの《羊飼いの少女》、バスティアン=ルパージュの《干し草》という両画家の代表作をオルセー美術館から貸していただき、充実度がぐっとアップしたのは大変ありがたいことでした。

羊飼いの少女 ジャン=フランソワ・ミレー 1863年頃 オルセー美術館蔵 ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/Michel Urtado/distributed by AMF

干し草 ジュール・バスティアン=ルパージュ 1877年 オルセー美術館蔵 ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed by AMF

黒田が深く受容したもう一人の画家ピュヴィス・ド・シャヴァンヌは、壁画家なので完成作が出品できないという限界がありました。しかし、お借りできた下絵と壁画の複製パネルを合わせて展示することで、黒田の群像構図への影響を示唆できたのではないかと思います。

休息 ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ 1861年 島根県立美術館蔵

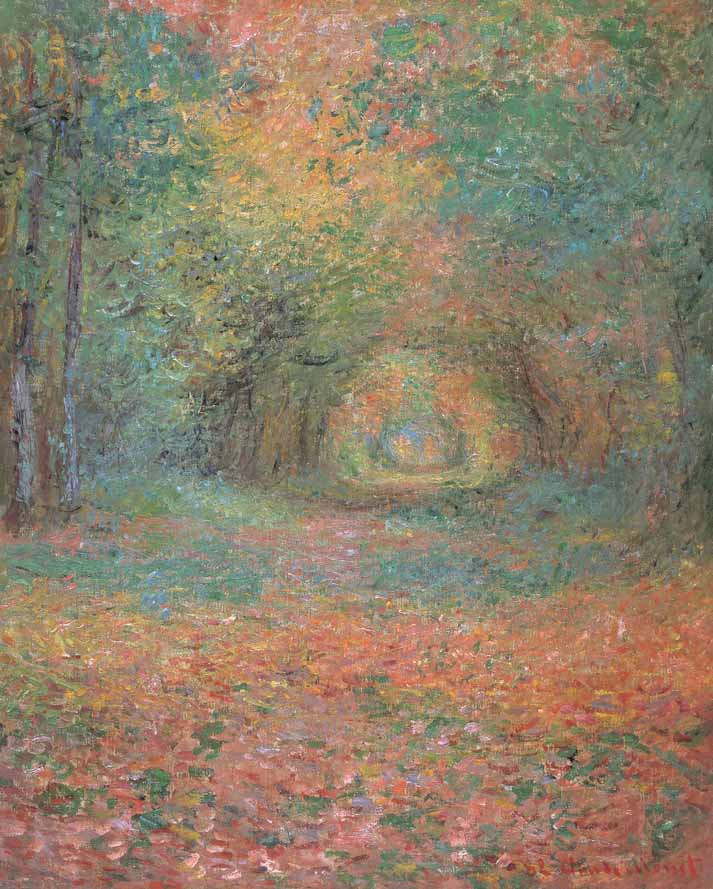

なお、黒田が距離を保ちつつ部分的に採り入れた印象派の絵画に関しては、選択肢が無数にありましたが、黒田の絵と比較すると興味深いモネの絵、黒田の世界とより親和性のあるピサロとシスレーの作品を展示できて良かったと思います。

サンジェルマンの森の下草 クロード・モネ 1882年 吉野石膏株式会社(山形美術館寄託)蔵

改めて展示を眺めると、これらのフランス絵画は単に黒田の「脇役」に甘んじているのではなく、お互いを引き立て合っているように見えます。フランス絵画は黒田が制作した環境を示すと同時に、黒田が惹かれたその魅力も伝えてくれますし、その上で、黒田がどのような個性を発揮したのかも教えてくれる、そんな風に見えてなりません。

会場風景

カテゴリ:絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三浦篤(東京大学教授/黒田展ゲストキュレーター) at 2016年04月28日 (木)

黒田は人物画や風景画、あるいは庭の草花を描いた作品などを多くのこしていますが、動物画、それも油彩のものとなると、実は数えるほどしかありません。

フランス留学中の写生帖には、羊や牛、馬やガチョウなどのスケッチがしばしば登場しますが、油彩作品としては《七面鳥》が挙げられる程度。《田舎家》や《羊を抱く少女》、はたまた《豚屋》などにも動物は描かれていますが、それらはあくまで添え物的な扱いです。

そう考えると、スケッチ的な絵ではありますが、この《七面鳥》がとても異質な作品に思えてこないでしょうか。

七面鳥 黒田清輝 1891~92年(明治24~25) 東京国立博物館蔵

片足立ちしてポーズをきめ、どこか憂いを含んだ表情など、なんとなく七面鳥ばなれしています。さらに会場でご覧になった方はお気付きかもしれませんが、この《七面鳥》、一緒に並んでいる《豚屋》や《羊を抱く少女》に比べると、やたらと立派な額に収められているんです。この額を選んだのが黒田自身であったのかどうかはわかりませんが、どうしたってなにか特別な絵なのかな?と思ってしまいます。

左隣に展示された《豚屋》と比べると額の豪華さがわかります(会場風景)

この作品でもっとも気になるのが、無背景だということ。とはいえ、黒田は決してカンヴァスを単色で塗りつぶしたりしているわけではありません。緑や青、黄色に赤など、七面鳥を描くのに使った色と同じ系統の色をパステルトーンで施しています。

それにしても、室内や風景などの具体的な背景を描かずに、こうした抽象的な背景を施すというのは、肖像画などの単独人物像に多く見られる手法です。帰国後の1897(明治30)年に描かれた《犬》という作品では、犬が寝そべる日陰のくさむらがきちんと描き込まれていますが、この七面鳥はどこにいるのか、外にいるのか、あるいは鳥小屋の中にいるのかまったくわかりません。

犬 黒田清輝 1897年(明治30) 東京国立博物館蔵 ※黒田展には出品されていません

もしかしたら、と考えられるのが、日本画との関係です。たとえば有名な尾形光琳の《風神雷神図屏風》には、金箔の押された無背景な画面に、風神と雷神のみが描かれています。こうした余白を生かした構図は日本画の大きな特徴のひとつですが、幼い頃に狩野派の画家・樋口探月について日本画の初歩を学んでいる黒田も当然、こうしたことはよく知っていたでしょう。

重要文化財 風神雷神図屏風 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵 ※展示は未定です

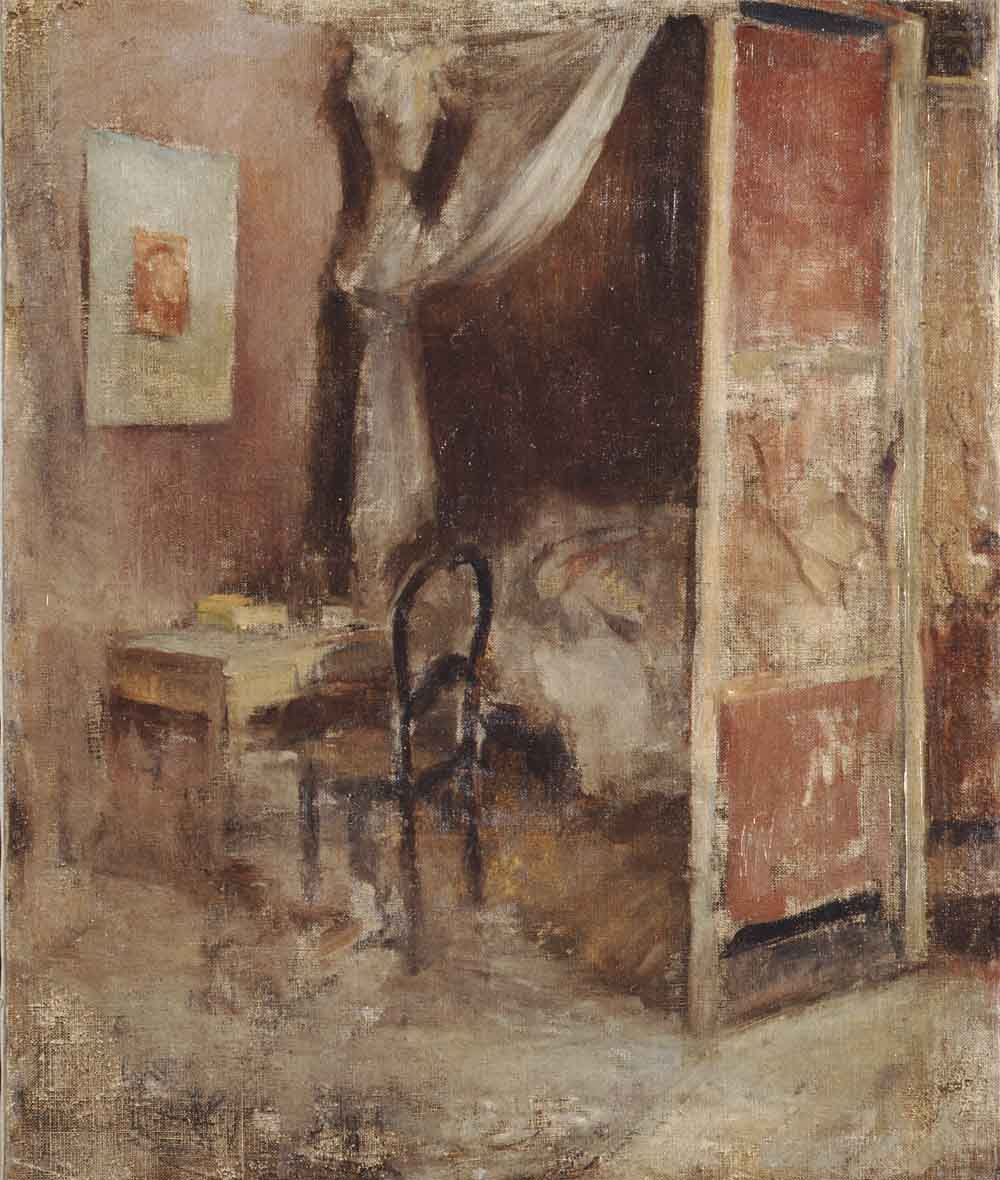

また、フランスで黒田が師事したラファエル・コランは大の日本好きで、錦絵や陶磁器をコレクションしていました。さらに《画室の一隅》や《画室にての久米桂一郎》には、日本の屏風が描き込まれています。留学中、黒田はフランスという日本から遠く離れた国にいながら、その傍らには日本の美術品があったことがわかります。

画室の一隅(いちぐう) 黒田清輝 1889年(明治22) 東京国立博物館蔵

画面右側に屏風が見えます

《机による女》で黒田が日本の屏風と西洋の女性を一緒に描いているように、なにげなく描かれているように見えるこの《七面鳥》も、もしかすると、意識的にか無意識的にか、こうした黒田の日本人的な感覚が顔をのぞかせた作品だったのかもしれません。

机による女 黒田清輝 1890年(明治23)頃 東京国立博物館蔵

女性の後ろに「扇柄」の屏風が描かれています

ご紹介した《七面鳥》は、特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」(平成館、5月15日(日)まで)第1章に展示されています。会場で見つけてみてください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田所泰(東京文化財研究所) at 2016年04月22日 (金)

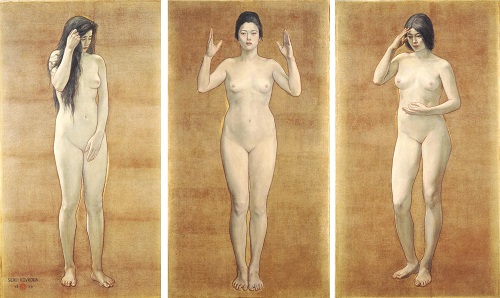

重要文化財《智・感・情》は、1900年のパリ万博に出品した5件のうちの1件。 黒田清輝、珠玉の代表作です。

重要文化財 智・感・情 黒田清輝 1899年(明治32) 東京国立博物館蔵

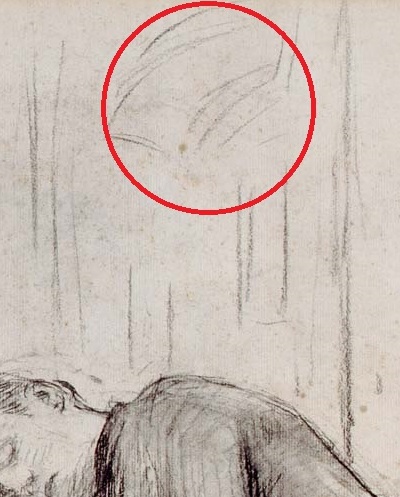

この作品に関しては、そのタイトルが意味するところや、三人の女性がとる不可思議なポーズについて、発表当時からさまざまに議論されてきましたが、制作の経緯などを示す下絵もないので、はっきりとしたことがわかっておらず、その明確な回答はいまだ出されていません。いわば「謎」の絵です。

師ラファエル・コランや当時のフランス近代絵画の作品に倣った作品が多い黒田の作品のなかで、この《智・感・情》は異彩を放っています。金箔地で無背景の「裸体像」としても異色といえるでしょう。

よく見ると金色が残っています

当時の日本人女性の平均的なプロポーションは六頭身であったそうですが、人体の美の理想として七頭身半で描いています。黒田はこの神秘的な裸体像で世界に日本の油画を問うたのです。万博で銀牌(その上に金牌、大賞牌があります)を受賞しますが、コランには不評でした。万博後に黒田は《智・感・情》をアトリエに保管したまま世を去ります。当時の評価に黒田は満足していなかったのかも知れません。

展示室では金糸を用いた壁紙を背に、《智・感・情》の画面を美しく照らし出す照明と、壁面を広範に照らす照明の二種類を重ね合わせています。画面の金箔地と金色の額縁、そして壁紙が黄金の光を放つことで、まるで教会や寺院で祈りを捧げる祭壇画や仏画でみる女神のように、日本人女性の裸体が浮かび上がっています。

黄金の光に包まれた《智・感・情》(会場風景)

ぜひ「生誕150年 黒田清輝」展会場で確かめてみて下さい。

※なお、この展示照明は科研費25282078「中世から近代における日本絵画の受容環境の復元的考察」(代表:松嶋雅人)による助成を受けた研究成果です。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(平常展調整室長) at 2016年04月13日 (水)

黒田記念館の展示や作品貸与の担当を30年以上行ってきた私にとって、このたび、生誕150年 黒田清輝展を黒田にゆかりのある上野で開催することができ、沢山の方に作品を通じて黒田清輝という人を知っていただくことができますことは、深い喜びです。

このたびの展覧会では、沢山の方々に黒田の作品をご覧いただけるということに加えて、黒田が直接に肉声で教えを受けたラファエル・コランやピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ、また、フランス留学中に同時代に生きている作家として作品を見たに違いないクロード・モネ、カミーユ・ピサロの作品も会場に集うこととなり、僭越ながら黒田に対する大きなプレゼントになったのではないかと思っています。

「フロレアル(花月)」 ラファエル・コラン(画面左)などが並ぶ黒田展会場風景

19世紀後半、まだ近代化の途上にあった日本からフランスに留学した黒田が懸命に学んで得た具体的な絵画思想と技術、そして日本に帰ってから何を伝えようとしたかを、作品を通じて感じていただけましたら幸いです。

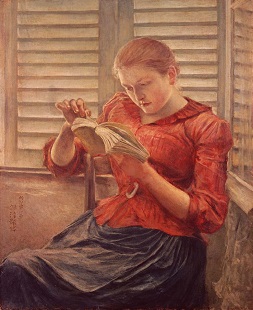

黒田は19世紀後半にフランスで行われていた公募展覧会の全てに出品を果して帰国しました。「読書」をフランス芸術家協会展に、「朝妝」を国民芸術家協会展に、「菊花と西洋婦人」を無鑑査展に出品しています。

(左)読書 黒田清輝 1891年(明治24) 東京国立博物館蔵

(右)菊花と西洋婦人 黒田清輝 1892年(明治25) 個人蔵

それぞれの展覧会で主流をなしていた画風は異なっており、無鑑査展は最も自由で多様な画風の作品が出品されていました。会場で同じ壁面に展示されている「読書」と「菊花と西洋婦人」を比較していただけましたら、画風の違いをご理解いただけると思います。

黒田の生きた時代は、現代のように文化の多様性を尊重するというよりは、進んだ文化を遅れた地域が学んでいくべきだ、という近代主義が当然とされており、社会経済の分野だけでなく美術や絵画においても欧米に学ぶべきだとされていました。現在の日本でもその枠組みはあまり変わっていないようにも思えます。

黒田清輝のポートレート

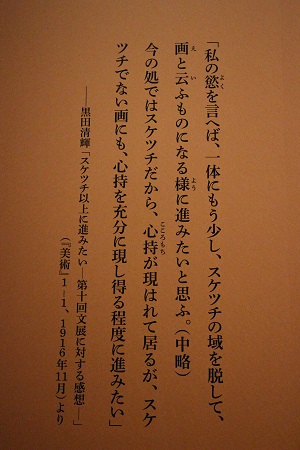

その中で、黒田清輝は自分の眼で物を見ること、そして自分の考えを表現することの大切さを絵画・美術を通して人々に伝えようとしたのだということが、黒田のことばや残された資料から伝わってきます。その思いが、本展覧会の作品を通じて多くの方に伝わることを切に願っています。

会場の壁面にある黒田の言葉にもご注目ください

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 山梨絵美子(東京文化財研究所副所長) at 2016年04月07日 (木)

現在開催中の特別展「生誕150年 黒田清輝─日本近代絵画の巨匠」(平成館、5月15日(日)まで)では有機ELを用いた照明器具が美しい光を生み出しております。今回は「婦人像(厨房)」の展示照明を一例としてご紹介いたします。

婦人像(厨房) 黒田清輝 1892年(明治25) 東京藝術大学蔵

有機ELとは、LEDの次世代を担うものとして、世界中のあらゆる分野で今最も注目されている最先端の光源です。その最大の特徴は「面発光」。光源が面状をなしているため、発光面積が大きく、従来の光源とは異なり、面で物質を照らすことがとても得意です。 例えば平面状の大きな作品を一様にやわらかい光で浮かび上がらせたい場合には有機ELを用いるのが効果的です。これまでにない効果を期待できる照明器具として我々も注目しております。

「婦人像(厨房)」展示ケース内部には下記の写真のように有機ELのパネルが連なった照明器具を配置しております。

ケース内部に設置された有機EL照明器具(展示作業中)

展示作業の最終段階では、これらの配置や照射角度を変えながら作品が最も美しく見える光環境を作り上げていきます。

照明調整前(写真左)と調整後(写真右)の輝度分布を比較すると、画面全体を均一に照らしながら周囲にかけてやわらかくグラデーションしていくような光環境が得られた事が良く分かると思います。

(左)照明調整前の輝度分布 (右)照明調整後の輝度分布。作品全体を均一にやわらかく包む光環境が実現しました

この作品を描いたグレー・シュル・ロワン村(フランス)の光でやわらかく作品を包み込むことができました。こうした効果は写真だけでは十分に実感できないと思います。是非会場にいらして展示をご覧ください。

※なお、この展示照明は科研費25282078「中世から近代における日本絵画の受容環境の復元的考察」(代表:松嶋雅人)による助成を受けた研究成果であり、有機EL照明器具は株式会社カネカと株式会社キルトプランニングオフィスの協力によって製作・実現できたものです。

カテゴリ:絵画、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 和田浩(環境保存室長) at 2016年04月04日 (月)