1089ブログ

ほほーい!ぼくトーハクくん!

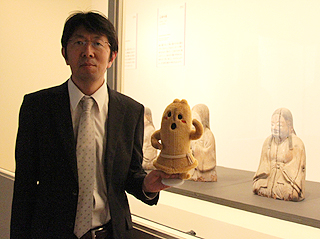

今日は丸山研究員といっしょに「国宝 大神社展」を見に行くほ。

シンゾーについて教えてもらうんだほー!

重要文化財 随身立像(厳成作 平安時代・応保2年(1162) 岡山・高野神社蔵)の前にて。

そうだよ。この展覧会の一番の見どころは神像なんだからね。

![]() おわっ、丸山さん言い切ったほ!

おわっ、丸山さん言い切ったほ!

![]() 神像の担当者がそう言って何が悪いのよ。

神像の担当者がそう言って何が悪いのよ。

![]() おおー!男気を感じるほ!

おおー!男気を感じるほ!

ではさっそく神像を見に行くほ!

![]() うわぁ~、いろんな神様がずらりだほ!

うわぁ~、いろんな神様がずらりだほ!

しかし「神像」って初めて見たほ。「仏像」なら最近は若い女子にも人気があるみたいだし、ぼくも見たこともあるんだけど…

![]() そうだよね。神像は元々見せるものではないから、通常は非公開のことが多いんだよ。

そうだよね。神像は元々見せるものではないから、通常は非公開のことが多いんだよ。

だからこれだけの多くの神像が一気に並ぶことは、本当に貴重なことだね。

![]() そうか!よーく見ておかなきゃだほ!!

そうか!よーく見ておかなきゃだほ!!

うーむ、神像ってなんだかふしぎ。いろんな形や表情をしているほ。

![]() じつは、仏像の場合は「すべてを超越した存在」だから感情が表されることはないんだ。

じつは、仏像の場合は「すべてを超越した存在」だから感情が表されることはないんだ。

でも神像は、ほほえんでいたり怒っていたり、感情が豊かに表されているよね。

にっこり。

童女立像 平安時代・12世紀 広島・南宮神社蔵

ぎろり。

重要文化財 男神坐像 平安時代・9世紀 京都・松尾大社蔵

おなやみ?

重要文化財 男神坐像 平安時代・12世紀 京都・大将軍八神社蔵

![]() 本当だ!みなさんとっても個性的だほ!

本当だ!みなさんとっても個性的だほ!

![]() 神像には規則や儀範、専門的にいうと「儀軌(ぎき)」がないんだよ。

神像には規則や儀範、専門的にいうと「儀軌(ぎき)」がないんだよ。

仏像の場合は、「この像はこのポーズ、持ちものはこれ」というように、ビジュアルについてきちんと決まりごとがあるんだ。

神像はそういうものが無い分、作り手が自由に想像力をはたらかせてつくることが出来たんだろうね。

![]() なるほ!だからみんなオリジナリティが溢れているんだね。

なるほ!だからみんなオリジナリティが溢れているんだね。

女神坐像 平安時代・10~11世紀 兵庫・伊弉諾神宮蔵

![]() ぐはっ!大変だよ丸山さん、お背中に穴が開いちゃってるほ!!

ぐはっ!大変だよ丸山さん、お背中に穴が開いちゃってるほ!!

![]() まあ落ち着いてよトーハクくん。これはおそらく神木あるいは霊木でつくられているんだ。

まあ落ち着いてよトーハクくん。これはおそらく神木あるいは霊木でつくられているんだ。

![]() レイボク?

レイボク?

![]() たとえば雷が落ちた木には、不思議なパワーが備わっているように思えるよね。

たとえば雷が落ちた木には、不思議なパワーが備わっているように思えるよね。

人々はそういう木のなかに神を見出した。だから神像をつくって、大切に扱ってきたんだね。

![]() ふむふむ。

ふむふむ。

![]() そういう木は必ずしも彫刻をつくるのに適しているとは限らない。ウロもあれば節目もある。

そういう木は必ずしも彫刻をつくるのに適しているとは限らない。ウロもあれば節目もある。

でもその木をつかうことにこそ、意味があったんじゃないかな。

![]() ほー!その話、どきどきするほ!

ほー!その話、どきどきするほ!

グレートな自然を尊敬する、昔の人の気持ちが伝わってくるようだほ!ぐっときたほ!

![]() そうだね。

そうだね。

当時の人々もきっと、神に関する物語を聞いたりして、神のイメージを具体的に思い描いていたと思うんだ。

そのイメージを、ビジュアル化(目に見える形に)したくなる。それが人間ってもんなんだろうね。

![]() 深いっ、深いほ!そうやって神像を見てみると、心の距離が縮まったような気がするほ!

深いっ、深いほ!そうやって神像を見てみると、心の距離が縮まったような気がするほ!

丸山さん、面白いお話を有難うございました!

丸山研究員とトーハクくん。女神坐像(平安時代・12世紀 広島・南宮神社蔵)の前にて。

神像も個性的だけど、丸山さんも個性的なひとだなあと思う、トーハクくんなのでした。

カテゴリ:news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2013年05月17日 (金)

「国宝 大神社展」(4月9日(火)~6月2日(日)平成館 )は、

5月9日(木)午前、10万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただき、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、岡山県よりお越しの真玉英子さんです。

記念品として、東京国立博物館長 銭谷眞美より、本展図録と展覧会オリジナルグッズの「ジンジャークッキー」等を贈呈いたしました。

「国宝 大神社展」10万人セレモニー

左から、真玉英子さん、銭谷眞美館長

5月9日(木)東京国立博物館 平成館エントランスにて

真玉さんは、初めてトーハクに来館されたとのこと。

「旅行をしたり、歴史のあるものを見るのが大好きです。今回の展覧会では、念願の七支刀が見られるということで、とても楽しみにしています」とお話いただきました。

「国宝 大神社展」は、会期終了まであと1ヶ月をきりました。

国宝 七支刀(古墳時代・4世紀 奈良・石上神宮蔵)をはじめ、

重要文化財 春日宮曼荼羅(鎌倉時代・13世紀 東京・根津美術館蔵)、

重要文化財 祇園社絵図(隆円筆 鎌倉時代・元徳3年(1331) 京都・八坂神社蔵)は5月12日(日)までの展示です。

どうぞお早めにご来館ください。心よりお待ちしております。

カテゴリ:news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2013年05月09日 (木)

本日より「国宝 大神社展」も後期に入り、昨日は展示替えが行われました。

かなりの作品が入れ替わって、前期とはまるで別の展覧会のようです。具体的にどのあたりが替わったのかお伝えします。

まず「第1章 古神宝」では、広島・厳島神社、神奈川・鶴岡八幡宮、愛知・熱田神宮の古神宝がお目見えでございます。

国宝 沃懸地杏葉螺鈿太刀(いかけじぎょうようらでんのたち)

鎌倉時代・13世紀 神奈川・鶴岡八幡宮蔵

ハートの透かしが可愛い!と思ったら、これは猪目(いのめ)という文様なのだそう。細かな装飾に注目です。

重要文化財 表着 萌黄地小葵桐竹鳳凰模様二陪織物(うわぎ もえぎじこあおいきりたけほうおうもようふたえおりもの) 室町時代・15世紀 愛知・熱田神宮蔵

えっ、こんなにキレイな色なの?!と驚いてしまうほど。こちらの文様は天皇御料の束帯と同じなのだそう。ときめきます。

「第2章 祀りのはじまり」では、三重・神宮文庫の重文 古事記 上巻(室町時代・応永33年(1426)写)などが展示されます。

「第3章 神社の風景」では、奈良・春日大社や山口・防府天満宮の絵巻、滋賀・日吉大社や和歌山・熊野那智大社の曼荼羅などが展示されます。

重要文化財 松崎天神縁起絵巻 巻第六

鎌倉時代・応長元年(1311) 山口・防府天満宮蔵

神社創立の由来を、ビジュアルで伝えようとしたのですね。時を越えて、現代の私達が見ても分かりやすいです。

「第4章 祭りのにぎわい」では、岐阜(本巣市)・春日神社、山形・黒川能上座、広島・厳島神社の能装束などが展示されます。

重要文化財 狩衣 紺地白鷺葦模様(かりぎぬ こんじしらさぎあしもよう)

安土桃山時代・16世紀 岐阜(本巣市)・春日神社蔵

あまりの美しさに、ただただ立ち尽くしてしまう、そんな装束です。男女問わず、心をぐっと掴まれるはず!

重要文化財 豊国祭礼図屏風(ほうこくさいれいずびょうぶ)

狩野内膳筆 江戸時代・17世紀 京都・豊国神社蔵

秀吉の七回忌に催された豊国神社臨時祭礼を描いたもの。風流踊りが盛り上がっています!

ん??

えっ、なにこの人、たけのこ?コスプレ?目が本気だ…!(どこにいるか会場で探してみてください)

思い思いの個性的な格好で祭りを楽しむ様子を見ると、こちらまでわくわくしてきます。

「第5章 伝世の名品」では、青森・櫛引八幡宮、静岡・三嶋大社、京都・北野天満宮などの宝物が展示されます。

国宝 白糸妻取威鎧(しろいとつまどりおどしのよろい)

南北朝時代・14世紀 青森・櫛引八幡宮蔵

重ね着をした装束の裾先、つまり妻の部分が翻ったときの美しさを連想させることから付いた名だそう。ポエティック!

「第6章 神々の姿」では、石川・白山比咩神社や京都・仁和寺の神像絵画が展示されます(神像彫刻の展示替えはありません)。

いやはや、こんなに見どころがたくさんあるなんて、後期展示も見のがせません!

「国宝 大神社展」は6月2日(日)まで開催中です。どうぞお早めにご来館ください。

カテゴリ:news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2013年05月08日 (水)

ほほーい!ぼくトーハクくん!

今日は池田上席研究員に「国宝 大神社展」を解説してもらうほ。

池田さん、よろしくお願いしますほ。

![]() よろしくお願いします。ではさっそく展示を見ていきましょう。

よろしくお願いします。ではさっそく展示を見ていきましょう。

![]() 装束に手箱、本当にきれいな宝物がならんでいるほ~!

装束に手箱、本当にきれいな宝物がならんでいるほ~!

![]() そうだね、きらびやかだね。たくさんの「古神宝」が展示されていますね。

そうだね、きらびやかだね。たくさんの「古神宝」が展示されていますね。

![]() コシンポー?そりゃなんだほ?

コシンポー?そりゃなんだほ?

![]() ではまず、「神宝」とは何かをご説明しましょう。

ではまず、「神宝」とは何かをご説明しましょう。

神社には、神が祀ってありますよね。そこで、神々(祭神)がお使いになるものとして、特別に作られた装束や調度品、武具などがそろえられました。

これが「神宝」です。

国宝 表着 萌黄地小葵浮線綾模様二陪織物(うわぎ もえぎじこあおいふせんりょうもようふたえおりもの)

南北朝時代・14世紀 和歌山・熊野速玉大社蔵(5月6日(月・休)まで展示)

![]() ほうほう。ってことは、「古神宝」は『古い神宝』ってことだ!

ほうほう。ってことは、「古神宝」は『古い神宝』ってことだ!

どうりで古い時代のものばかりだほ。

![]() いやいや、単に「古い」という意味じゃないんです。

いやいや、単に「古い」という意味じゃないんです。

今年は伊勢神宮で式年遷宮が行われますね。

こんな風に、社殿や神宝が一定の期間を経て古くなると、それまでと同様の社殿や神宝を新たに製作する「式年造替」が行われる神社があります。

その際、前に納められていた神宝は取り下げられます。この取り下げた神宝を「古神宝」といいます。

![]() そうか!お役目を終えた神宝のことなんだね!

そうか!お役目を終えた神宝のことなんだね!

![]() そのとおりです。

そのとおりです。

古神宝は祭神が使われたものですので、神聖なものとされ、その清浄さを保つために、人目に触れないように焼却あるいは埋納されてきました。

ただ神社によっては再度社殿に納められたり、宝庫などに伝えられてきたのです。

![]() そんな貴重なものがトーハクで一気に見られるなんてすごいほ!

そんな貴重なものがトーハクで一気に見られるなんてすごいほ!

![]() そうなんです。

そうなんです。

装束の織文や漆工の文様などをじっくり見てみてください。平安から室町時代の日本の典型的な意匠や美意識がよくわかります。

国宝 橘蒔絵手箱(たちばなまきえてばこ)

南北朝時代・明徳元年(1390) 和歌山・熊野速玉大社蔵(5月6日(月・休)まで展示)

![]() ほぉ~。模様が細かくて色もきれいで、ぼくが見てもかっこいいなと思うデザインだほ。

ほぉ~。模様が細かくて色もきれいで、ぼくが見てもかっこいいなと思うデザインだほ。

![]() そうですよね。武具の文様もとても美しく、見ていて惚れ惚れします。

そうですよね。武具の文様もとても美しく、見ていて惚れ惚れします。

神宝はね、その時代の染織・漆工・金工など最高の工芸技術を使って製作されたんですよ。だって、祭神がお使いになるものですからね。

人の目に触れないとしても、祭神のために技術の限りを尽くしてつくられた神宝。それを見ると、当時の人々の謙虚な思いが伝わってきますね。

![]() 神さまのために一生懸命つくった気持ちが、ぼくのハートに響いてくるほ!ぐっと来るほ!

神さまのために一生懸命つくった気持ちが、ぼくのハートに響いてくるほ!ぐっと来るほ!

![]() 現在は春日大社と熊野速玉大社の古神宝で、5月6日(月・休)まで展示します。

現在は春日大社と熊野速玉大社の古神宝で、5月6日(月・休)まで展示します。

5月8日(水)からは厳島神社、鶴岡八幡宮、熱田神宮の古神宝に展示替えになりますよ。

![]() うほー、すごいところから集まってくるね!後期も見逃せないほ!

うほー、すごいところから集まってくるね!後期も見逃せないほ!

池田さん、どうも有難うございました!

国宝 桐文蒔絵平胡簶(きりもんまきえのひらやなぐい)・金銅鏑矢(こんどうかぶらや)・金銅矢、国宝 朱漆弓(しゅうるしのゆみ)

南北朝時代・明徳元年(1390) いずれも和歌山・熊野速玉大社蔵(5月6日(月・休)まで展示)の前にて。

池田宏上席研究員と、トーハクくん(本名:東博・あずまひろし)。ダブルひろしでお送りしました。

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2013年04月26日 (金)

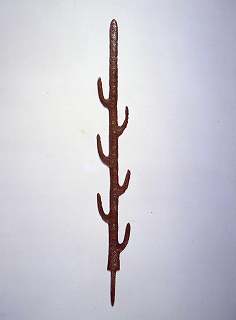

あの「七支刀(しちしとう)」が、展示期間が延長され、5月12日(日)まで観られるようになった!!

国宝 七支刀

古墳時代・4世紀 奈良・石上神宮蔵

[展示期間:5月12日(日)まで]

当初は5月6日(月・休)までの展示予定だったが、奈良・石上神宮の森正光宮司の格別なるご配慮により実現したのだ。

この刀剣がどれほど貴重なものか説明しよう。

教科書でもお馴染みの「七支刀」。

この名は忘れても、その独特の形を示せば、多くの方が「ああ、あれか!」と、ピンとくるはずだろう。それほど有名な刀剣だ。

しかし、実物が展示されることはほとんどない。それは、この刀剣がご神体にも匹敵するものだからなのだ。

この刀剣には、表裏合わせて61文字が金象嵌されている(彫った文字の上に金がのせられている)。

その銘文の解釈には諸説あるが、大意はざっと以下のとおりだ。

「泰和(太和に通じる)4年の吉日に上質の鉄で七支刀を造った。

この刀は多くの敵兵を退ける力があり、侯王にふさわしい。未だこのような刀は百済にはなかった。

百済王・・・(中略)・・・倭王のために造り、後世に伝えられるように。」

これにより、この刀剣が中国・東晋の太和4年(369)に制作され、百済王から倭王に贈られたことが推測される。

「七支刀」は、日本の古代史のみならず当時の東アジア情勢を考えるうえでもきわめて貴重な史料なのだ。

この機会を見逃すなかれ!

並み居る敵を退ける七支刀のパワーを、あなたももらいに来ないか!!

「七支刀」は、第五章 伝世の名品の中盤に展示されている。

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、考古、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 井上洋一(学芸企画課長) at 2013年04月23日 (火)