1089ブログ

ル・コルビュジエの設計による国立西洋美術館が世界遺産に登録されたことで、上野界隈で近代建築をめぐってみようと考えている方もいるのではないでしょうか。

コルビュジエは20世紀を代表するモダニズム建築の巨匠といわれますが、トーハクでもモダニズム建築、しかも親子競演がみられるのです。

今回は、そのひとつ、法隆寺宝物館をご紹介します。

法隆寺宝物館は、1878(明治11)年に奈良・法隆寺から皇室に献納され、戦後、国に移管された宝物300件あまりを収蔵・展示する建物です。

初代の宝物館は、1964(昭和39)年に開館しました。しかし、作品の保存上、公開は週1日(木曜日、雨天時は閉館)に限られていました。

旧法隆寺宝物館

設置の構想は「外観は東洋的近代建築として周囲との調和をはかる」というものでした。

設計:関東地方建設局営繕部

そこで、保存機能をさらに高めるとともに作品を広く一般に公開することを目的とし、1999(平成11)年に現在の宝物館が開館しました。設計は、ニューヨーク近代美術館新館など美術館建築も数多く手がけている谷口吉生。その父は、東洋館を設計した谷口吉郎です。

谷口は法隆寺宝物館の設計に際し、「崇高な収蔵物に対する畏敬の念と、周辺の自然を十分に尊重する方針によって、今の東京には貴重な存在となってしまった静寂や、秩序や、品格のある環境を、この場所に実現することをめざした。」と述べています。

では実際に、その言葉を検証するべく、館内を巡ってみましょう。

正門を入り、左手奥に進むと、上野公園の喧騒が嘘のような静寂な空間が現われます。

思わず背筋を伸ばし、襟を正したくなるような品格ある佇まいです。

ステンレスのフレームにガラス張りの明るく開放的なエントランス。格子状のガラスカーテンウォールが和の趣きを感じさせます。

展示室のある建物部分の外壁はドイツ産のライムストーン(石灰石)を使用し、やわらかい色合いとなっています。

計算されつくした配置のアームチェアはイタリア、マリオ・ベリーニのデザイン。

ゆったりと読書などをして過ごせるスペースには、イームズのチェアが贅沢に並びます。

正面の水盤を眺めながらくつろげるソファはル・コルビュジエの名作デザインです。

こうした椅子などの選択にも本物へのこだわりを感じます。

第2室 金銅仏の展示室(撮影:佐藤 暉)

第3室 伎楽面の展示室(年3回公開)

金銅仏、伎楽面の展示にふさわしい静謐な空間には、まさに「崇高な収蔵物に対する畏敬の念」が現われているようです。

─都会の喧騒を離れ、静寂の中でゆったりと貴重な古代美術に向きあう─

いかがでしょうか?

実際に訪れていただければ、建築家の言葉どおりの環境を実感できることと思います。

法隆寺宝物館は2001(平成13)年度の建築学会賞(作品部門)を受賞しています。

そのほか、下記の賞・選定を受けています。

2000年 第41回 建築業協会賞

2001年 第34回 サインデザイン優秀賞

2007年「新日本様式」100選に選定

中2階・エレベーター前の壁面に表彰プレートがあります

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2016年08月16日 (火)

トーハクは、作品だけではなく、建築にも見どころがたくさんあります。

東京ドームの約2.2個分にもおよぶ広い構内には、6つの展示館のほか、黒門(旧因州池田屋敷表門)、校倉(旧十輪院宝蔵)など重要文化財に指定されている建築物が、庭園には各地から移築された由緒ある茶室が5棟あります。

今回は入門編として、各展示館のプロフィールを簡単に紹介します。

トーハクの顔、本館

上野公園噴水広場からもその威容をうかがえる本館。実は現在の建物は二代目です。初代は1881(明治14)年竣工、ジョサイア・コンドル設計による赤レンガ造、インド・サラセン(イスラム)様式の小塔をいただいた建物でしたが、1923(大正12)年の関東大震災で大きな被害を受けてしまいました。

現在の本館は「日本趣味を基調とする東洋式」という様式規定による設計案が1929(昭和4)年12月に公募され、渡辺仁による案が選ばれました。

1938(昭和13)年に開館し、「帝冠様式(=コンクリート造の洋風建築に東洋風の瓦屋根をのせたもの)」の代表的建築として、2001(平成13)年に重要文化財に指定されました。

明治の洋風建築の代表作、表慶館

1900(明治33)年、皇太子(後の大正天皇)のご成婚を記念して計画され、1909(明治42)年に開館しました。設計は、初代本館を手がけたコンドルの弟子で、東宮御所(現在の迎賓館赤坂離宮)などで知られる宮廷建築家の片山東熊。美しい緑のドーム屋根や、外壁上層部の製図用具、工具、楽器など芸術にまつわる図像のレリーフがみどころです。明治末期の洋風建築を代表する建物として1978(昭和53)年、重要文化財に指定されました。

和風モダニズムを感じる、東洋館

東洋美術の所蔵品を展示する施設として計画され、1968(昭和43)年に開館しました。設計は戦後日本を代表する建築を数多く手がけた、谷口吉郎。日本の伝統的な建築意匠を取り入れつつ、瀟洒でモダンな外観、館内の半階ずつ上がっていくスキップフロア構造が特徴的です。

美術館建築の名手による、法隆寺宝物館

法隆寺宝物館も本館同様、実は二代目。初代は1964(昭和39)年に開館しましたが、1200年以上を経た脆弱な作品が多い法隆寺献納宝物の保存を第一に考慮し週1日の公開に限られていました。その後、保存と展示公開を目的に建替えられたのが、現在の建物です。1999(平成11)年7月に開館したこの建物は、美術館建築の名手といわれる、谷口吉生の設計によるもの。2001(平成13)年に日本建築学会賞(作品部門)を受賞しています。東洋館設計の谷口吉郎は父。トーハクで親子競演が実現しました。

昭和の建築技術を結集した“100年建築”、平成館

皇太子殿下のご成婚を記念し、1999(平成11)年に開館しました。2階は特別展専用の展示室、1階は考古展示室、ラウンジ、大講堂などがあります。エントランスに入ると、大階段を中心に左右対称の構造となっています。これは、昭和建築の本館を意識したもので、外観も本館との連続性と自然との調和が考慮されています。

日本近代洋画の父の魂が宿る、黒田記念館

日本近代洋画の父と言われる黒田清輝が、遺産の一部を美術の奨励事業に役立てるよう遺言したことを受けて、1928(昭和3)年に竣工、1930(昭和5)年に帝国美術院付属美術研究所として開所しました。東京美術学校教授であった建築家、岡田信一郎による設計で、イオニア式列柱を用いスクラッチタイルを貼った外観や、天窓からの自然採光などを特徴としています。昭和初期の美術館建築として貴重であることから、2002(平成14)年には国登録有形文化財となっています。

以上のとおり、それぞれ時代も異なる個性的な名建築が敷地内に会するトーハク。

ぜひ、目に留めていただければと思います。

今後は、それぞれの建築物について、紹介していく予定です。

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2016年06月09日 (木)

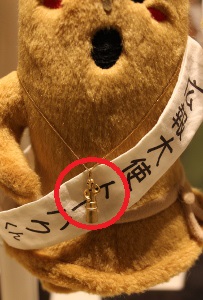

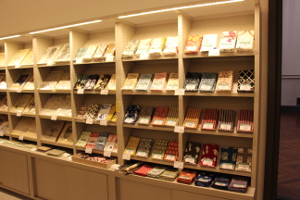

トーハクくんがいく!~ミュージアムショップで埴輪グッズ探し~

ほほーい! ぼくトーハクくん!

今日は、考古展示室リニューアルを記念して、本館にあるミュージアムショップを見に来たほ。

ショップにはたくさんの埴輪グッズがあるんだほ。

ぼくのグッズもあるんだほ(ニヤリ)。

まずは、埴輪のペーパークラフトだほ。

考古展示室リニューアルを記念して発売された、ミュージアムショップのニューフェイスだほ。

紙宝 埴輪 踊る人々[大]・[小](写真左から2番・3番目) 各864円

※埴輪により値段が異なります。432円~1080円

トーハクで人気の埴輪が勢ぞろい!

特に「踊る人々」には親近感がわくんだほ。

型を切り抜いて説明書どおりに組み立てていくだけなんだけど…これが意外と難しいほ。

おとなの人でも楽しめるはずなんだほ。

キッズにおすすめなのはこれ!

はにわぬりえ 378円

全部で8体の埴輪が登場するんだほ。

どんな色にぬってもらえるか、楽しみなんだほー!

日常に埴輪を取り入れるのに、ぴったりのグッズもあるほ。

はにわバッグ(S) 570円

はにわ箸ケース(箸つき) 951円

はにわ弁当箱 1620円

※トーハクくんは販売していません

埴輪のイラストがプリントされている、埴輪好きオーラのあふれるグッズだほ。

これで、埴輪と一緒にランチタイムが過ごせるんだほ!

ちょっとリッチ路線を狙うなら、こんなグッズもあるんだほ。

はにわいんグラス(青) 9720円

はにわ…ワイン…はにわいん!(ぷっ)

グラスの持ち手部分が埴輪の形をしている、シャレのきいた商品だほ。

他に赤色9720円と、透明5400円もあるほ。

埴輪好きなお姉さんたちには、アクセサリーがオススメだほ。

左:はにわリング 9720円

右:はにわペンダント 7020円

ユリノキちゃんも、こういうキラキラしたものが大好きなんだほ。

ぼくも着けさせてもらったほー。

さりげなく埴輪好きをアピールできるほ。

定番グッズもはずせないほ。

てぬぐい 埴輪 各972円

てぬぐいの柄はたくさんあるけど、やっぱり埴輪柄がぼくのいちばんのお気に入りだほ。

「踊る人々」とか「犬」とか、トーハクのいろいろな埴輪が登場するんだほ。

定番の次は、いま売れに売れているグッズを紹介するほ。

ずばり!

写真奥:はにわソックス 各432円(23~25cm)

写真手前:こはにわソックス 各400円(11~13cm)

トーハクくんも「こはにわソックス」をはいてみました

カラフルでかわいいのが、人気の理由だほ。

どっちも、オレンジ・茶・ミドリ・赤の4種類。

どれを買うか迷うほ。全色欲しいほ!

最初は「はにわソックス」だけだったけど、人気のあまり「こはにわソックス」も作られたんだほ。

埴輪オシャレは足元から…だほ。

最後にぼくのグッズも忘れないでほ~。

トーハクくんのはにわクッキー(4枚入り) 378円

ココアとプレーンが2枚ずつ入っているほ。

やさしい味のクッキーだほ。

ぼくの大好物だほ! 実はぼくのポシェットの中にはクッキーが入ってるほ。

みんなも食べてねー。

他にもステーショナリーいろいろもあるほ。

トーハクくんを取り囲んでいるのは「マスコット ユリノキちゃん」1080円

「ユリノキちゃんに囲まれて、し、幸せだほ…(汗)」

ノート216円、クリアファイル270円などなど、デスクまわりがにぎやかになるほ!

考古展示室を見た後は、ミュージアムショップの埴輪グッズをチェックするっていうのが、ぼくのオススメする埴輪ゴールデンコースだほ。

みなさん、ショップにもぜひお立ち寄りくださいだほー!

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年12月16日 (水)

![]() ほほーい! ぼくトーハクくん!

ほほーい! ぼくトーハクくん!

今日は、リニューアルした考古展示室の、飛鳥時代から江戸時代までの見どころを教えてもらえるって聞いたんだほ。

![]() よく来たね、トーハクくん。

よく来たね、トーハクくん。

![]() あ、井出さん!

あ、井出さん!

![]() 飛鳥時代から江戸時代の展示は、ぼくが担当しているんだよ。

飛鳥時代から江戸時代の展示は、ぼくが担当しているんだよ。

![]() 江戸時代も考古学・・・? ぼくのイメージとちがうんだほ。

江戸時代も考古学・・・? ぼくのイメージとちがうんだほ。

![]() 考古学っていうと、縄文時代とか古墳時代のイメージが強いかもしれないけど、そもとも、モノによって過去の人類の活動を研究する学問が考古学なんだ。だから、時代の古い・新しいは関係ないんだよ。

考古学っていうと、縄文時代とか古墳時代のイメージが強いかもしれないけど、そもとも、モノによって過去の人類の活動を研究する学問が考古学なんだ。だから、時代の古い・新しいは関係ないんだよ。

![]() ほー!

ほー!

![]() ほら、ぼくが担当した展示、見ていってよ!

ほら、ぼくが担当した展示、見ていってよ!

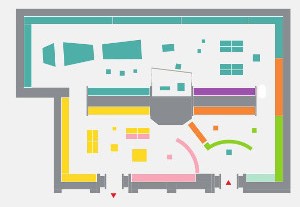

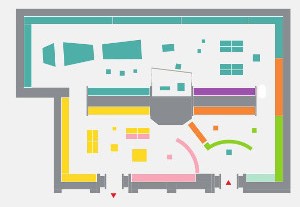

![]() 今回のリニューアルで、実は飛鳥時代から江戸時代の展示(下図の黄色・ピンクの部分)が一番大きく変わったんだ。

今回のリニューアルで、実は飛鳥時代から江戸時代の展示(下図の黄色・ピンクの部分)が一番大きく変わったんだ。

![]() どこがどう変わったんだほ?

どこがどう変わったんだほ?

![]() 広報大使なのにわからないの? 残念だなぁ(ため息)。

広報大使なのにわからないの? 残念だなぁ(ため息)。

![]() ・・・!?

・・・!?

![]() 今までは陶磁が展示の中心だったんだけど、実はトーハクは仏教考古の作品も充実しているんだ。

今までは陶磁が展示の中心だったんだけど、実はトーハクは仏教考古の作品も充実しているんだ。

リニューアルを機に、せっかくだから館のコレクションをいかした展示にしよう! ということで、展示作品や展示方法を見直したんだよ。

![]() ほー。

ほー。

![]() ちっともわかっていないでしょ。たとえば、瓦の展示を見てごらん。

ちっともわかっていないでしょ。たとえば、瓦の展示を見てごらん。

![]() あれ? なんだか屋根っぽい?

あれ? なんだか屋根っぽい?

![]() そうそう! 瓦の葺き方がイメージできるように展示を工夫したんだ。

そうそう! 瓦の葺き方がイメージできるように展示を工夫したんだ。

しかも、この瓦みたいに平成館考古展示室で初めて展示される作品もあるよ。

蓮華文方形軒丸瓦

滋賀・南滋賀廃寺跡出土 飛鳥時代・7世紀

(左)緑釉唐草文軒平瓦 (右)緑釉単弁蓮華文軒丸瓦

京都・平安宮跡出土 平安時代・8~12世紀

![]() 初公開! それは大注目だほ!!

初公開! それは大注目だほ!!

![]() でしょう?

でしょう?

あとは・・・平安時代の「祈りのかたち―山岳信仰と末法思想―」は、リニューアルを機に新しく設けた展示なんだ。

![]() 奈良と日光の作品がいっぱいだほ。

奈良と日光の作品がいっぱいだほ。

![]() トーハクくんの言うとおり! この展示は、奈良県の大峯山頂遺跡出土資料と栃木県の日光男体山頂遺跡出土資料で構成されているんだよ。

トーハクくんの言うとおり! この展示は、奈良県の大峯山頂遺跡出土資料と栃木県の日光男体山頂遺跡出土資料で構成されているんだよ。

どちらも、日本独自に生み出された山岳信仰の一端を示す、貴重な資料だね。

![]() あ、このかわいい像は次世代アイドル候補! ぼくのライバルだほ。

あ、このかわいい像は次世代アイドル候補! ぼくのライバルだほ。

重要美術品 押出蔵王権現像

奈良県・大峯山頂遺跡出土 平安時代・10~12世紀

![]() いいでしょー、この宙を浮いているみたいな展示。

いいでしょー、この宙を浮いているみたいな展示。

![]() なんだか誇らしげだほ。

なんだか誇らしげだほ。

![]() この展示方法もこだわったポイントだからね。展示台に寝かせて展示するよりも、お客様の目を引くと思うんだ。

この展示方法もこだわったポイントだからね。展示台に寝かせて展示するよりも、お客様の目を引くと思うんだ。

![]() 押出蔵王権現像は愛されているんだほ。

押出蔵王権現像は愛されているんだほ。

![]() それはもちろん、せっかくのリニューアルだし、どの作品もその良さがわかるように展示したいと思っているからね。

それはもちろん、せっかくのリニューアルだし、どの作品もその良さがわかるように展示したいと思っているからね。

こっちの「中世のあの世とこの世」で展示している板碑もそうだよ。

![]() これが井出さんイチオシとうわさの板碑の展示なんだほ。

これが井出さんイチオシとうわさの板碑の展示なんだほ。

![]() そう、まさにイチオシだよ!

そう、まさにイチオシだよ!

板碑は、こうやって垂直に立てた状態で使われたものなのに、今までは展示レイアウトの都合で、立てた状態での展示ができなかったんだ。

それにね、こんなに充実した板碑のコレクションがあるのに、お客様に見ていただけないのがもったいなくて。

![]() これでようやく、たくさんの人に見てもらえるんだほ!

これでようやく、たくさんの人に見てもらえるんだほ!

![]() おっと、「見てもらえる」で思い出した。江戸時代の展示コーナーの後ろ側にも注目だよ。

おっと、「見てもらえる」で思い出した。江戸時代の展示コーナーの後ろ側にも注目だよ。

「江戸から掘り出されたモノ」の展示コーナーの・・・

向かって左側の「慶長大判」の角を曲がると・・・

実はまだ展示があります!

徳利

東京国立博物館構内出土 江戸時代・18~19世紀

![]() こ、こんなところにも展示があったほ?!

こ、こんなところにも展示があったほ?!

![]() そうだよ。ここに展示される作品は、なんとトーハク出土品なんだ。これからもトーハクゆかりの作品を展示していく予定だよ。ぜひお見逃しなく!

そうだよ。ここに展示される作品は、なんとトーハク出土品なんだ。これからもトーハクゆかりの作品を展示していく予定だよ。ぜひお見逃しなく!

![]() どこも工夫がいっぱいで楽しかったほ。井出さん、今日はありがほーございました。

どこも工夫がいっぱいで楽しかったほ。井出さん、今日はありがほーございました。

![]() 旧石器時代~弥生時代編、古墳時代編(1)、古墳時代編(2)とあわせて、これで旧石器時代から江戸時代まで展示室の見どころを紹介したからね、トーハクくんは広報大使としてますます励むように!

旧石器時代~弥生時代編、古墳時代編(1)、古墳時代編(2)とあわせて、これで旧石器時代から江戸時代まで展示室の見どころを紹介したからね、トーハクくんは広報大使としてますます励むように!

![]() ほー!

ほー!

展示担当者のさまざまなこだわりを知り、広報大使として気持ちを引き締めたトーハクくんなのでした

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年11月19日 (木)

考古展示室がリニューアルして、1ヵ月ほどたちました。

その間に多くのお客様に新しい展示室をご覧いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

さて、前回に引き続き、私も古墳時代の展示を紹介していきます。

古墳時代の展示エリア(下図の青の部分)にも、壁付のケースのほかに、個々に独立したケースが配置されています。

これらケースは、個別テーマをとりあげたテーマ展示です。

今回はこのテーマ展示についてご紹介します。

まずは、古墳時代のスタートすぐのところに8つの覗きケースが皆様をお待ちしています。

これらケースは、1ケースで1テーマとなっています。

オープニングでは「紀年銘鏡と伝世鏡」・「舶載鏡と倭鏡」・「玉生産の展開」・「さまざまな宝器」・「古墳時代の農工具」・「武装の変革」・「古墳時代の祭祀」・「古墳時代の葬送儀礼」の8つのテーマを設けました。

なかでもおススメなのは、「玉生産の展開」にある和泉黄金塚古墳の玉(ぎょく)です。

展示している碧玉勾玉・碧玉異形管玉・水晶切子玉は日本列島最大級! の大きさで、たいへん見ごたえがあります。

このほか「紀年銘鏡と伝世鏡」もおススメです。

日本列島の古墳出土品には、中国の元号をもつ紀年銘鏡が青龍三年(235)から赤烏七年(244)の10年間に12面あります。

そのうちの5面がなんとこのケースに入っているのです!

(左)「玉生産の展開」の展示風景

(右)重要文化財 水晶切子玉 大阪府・和泉黄金塚古墳出土 古墳時代・4~5世紀

「紀年銘鏡と伝世鏡」に展示されている紀年銘鏡の一部

(左)重要文化財 画文帯同向式神獣鏡 大阪府・和泉黄金塚古墳出土 古墳時代・4世紀〔景初三年(239)在銘〕

(右)重要文化財 三角縁同向式神獣鏡 群馬県・蟹沢古墳出土 古墳時代・4世紀〔正始元年(240)在銘〕 五十嵐勘衛氏・根岸森三郎氏寄贈

これらテーマ展示ですが、半年ごとの展示替でケースまるごと、もしくは部分的に作品を入れ替えしています。

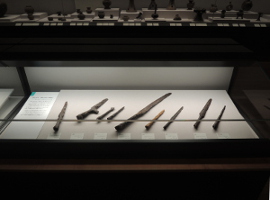

例えば、「武装の変革」ですと現在は鉄矛(ほこ)や鉄戟(げき)を展示して、4世紀から6世紀にかけての攻撃用武器の変遷をご覧いただけます。

来年度以降、このケースは馬具や剣など武装にかかわるテーマで展示替をおこなう予定ですので、新鮮な気持ちでご観覧いただけると思います。

(左)「武装の変革」の展示風景

(右)鉄戟 奈良県宇陀市榛原上井足出土 古墳時代・5世紀

次にご覧いただきたいのは、「新沢千塚126号墳」の一括品を集めました展示ケースです。

金・銀製品や各種の玉は、朝鮮半島の新羅王陵との出土品と同様の高い水準で作られており、ガラス製品は西アジア起源です。

これら国際色豊かな作品は、細かなつくりをしているものが多いのが特徴です。

今回、すべてのケースでリニューアル前よりも照明を工夫し、ケースには低反射の加工をしました。

そのため新沢千塚126号墳の作品のように細かなつくりのものであっても、細部までよく観察することができるようになりました。

新沢千塚126号墳出土品の展示

(左)重要文化財 金製螺旋状耳飾(展示は右側のみ) 古墳時代・5世紀

(右)重要文化財 ガラス碗 古墳時代・5世紀

ところで、新沢千塚126号墳の作品がリニューアル前に入っていたのは、展示室奥を大きく2つに仕切る細長い弯曲したケースでした。

今回のリニューアルではこのケースを江戸時代の展示に再利用することで取り除き、展示室奥の古墳時代は大きなひとつの空間となりました。

そして、この開放的な空間にパワーアップした埴輪の展示台を新しくつくり、およそ4~5世紀の埴輪の展示台(「埴輪と古墳祭祀」)と6世紀の埴輪の展示台(「形象埴輪の展開」)とが、1ヵ所に連なることでリニューアル前よりダイナミックな展示になりました。

これまでの埴輪の展示台は、ある一定の角度からしか埴輪をご覧いただけませんでしたが、今回は360°どの角度からでも埴輪を観察することができます。

これらの埴輪も定期的に一部展示替をしています。

ある日気づいたら、埴輪がかわっていた! ということもありますので何度もお越しいただき、お気に入りの埴輪をみつけてください。

ちなみに、私が気に入っている埴輪は、愛らしい笑顔につつまれた「鍬(くわ)を担ぐ男子」です。

ギャラリートークでは解説を通じて、リニューアルした埴輪展示の魅力をご紹介する予定です。

リニューアルによりパワーアップした埴輪の展示

埴輪 鍬を担ぐ男子 群馬県伊勢崎市下触出土 古墳時代・6世紀

チャームポイントは笑顔です!

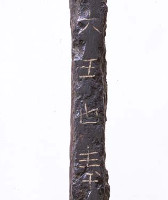

さて、今回リニューアル前と大きくかわった点として、わずか2件の作品のために特別室をあつらえたことが挙げられます。

その作品とは、熊本県・江田船山古墳出土の国宝「銀象嵌銘大刀(ぎんぞうがんめいたち)」と福岡県・岩戸山古墳出土の重要文化財「石人(せきじん)」です。

銀象嵌銘大刀とは、文字が普及していない古墳時代当時としてはめずらしい長文の銘文をもち、その内容が5世紀の政治・社会や世界観をつたえるもので日本古代史上の第一級資料といえます。

そして、よくご覧いただくとこの大刀には水鳥や魚・馬も描かれていますので、ぜひ展示室で確かめてみてください。

国宝 銀象嵌銘大刀の銘文(部分)

大刀に象嵌された魚・水鳥・馬

また、石人は「リニューアル前と後とでずいぶんと変わった!」 、「良くなった!」と、とくに好評をいただいています。

今まではオモテ面しかご覧いただけませんでしたが、展示方法を工夫することで、360°どの角度からでもご覧いただけるようになりました。

実はオモテ面だけみると男の武人のようですが、ウラ面は靫(ゆき)という矢をいれる武具を表現しています。

つまり武具に男の顔と刀をつけているのです! ぜひお越しの際にはウラ面にもまわってご覧ください。

重要文化財 石人のオモテ面(左)とウラ面(右)

今回リニューアルして、前よりも見やすく、そしてさまざまな角度から展示をご覧いただけるようになりました。

そして定期的に展示替をおこなっていますので、何回訪れても飽きることなく、その都度新たな発見が待っています。

皆様のご来館をお待ちしています。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2015年11月12日 (木)