1089ブログ

今年も残すところ数日。

トーハクでは、記念すべき140周年を迎えるために、

着々と準備が進められています。

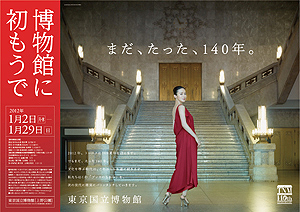

2012年1月2日(月・休)より毎年恒例の「博物館に初もうで」(~2012年1月29日(日))が開催されます。

獅子舞や和太鼓演奏(1月2日(月・休)、3日(火)開催)などのイベントが行われており、日本らしいのお正月の雰囲気を味わえるとご好評いただいております。

1089ブログでも、すでにご紹介しましたが、今年は1月2日(月・休)に、恒例のイベントに加えて、鏡割りや浅草・金龍の舞の披露などが行われる予定です。

ポスターやチラシ、ウェブサイトなどで、すでに広く皆様お知らせしている「博物館に初もうで」。

「今年は、行ってみよう!」とすでに心に決めている方はもちろん、ご来館を迷っている方にうれしいお知らせです。

トーハクに「初もうで」にお越しいただいたお客様だけに、プレゼントをご用意しております。

トーハクからは、開館140周年記念として、1月2日(月・休)~9日(月・祝)は毎日先着1400名様に土偶ストラップ(海洋堂製)をプレゼントします。

土偶ストラップ(海洋堂製)

ミュージアムショップからは、お年玉プレゼントとして、1月2日(月・休)、3日(火)にミュージアムショップで2,500円以上お買い上げの方に抽選でミュージアムグッズをプレゼント。1月2日(月・休)~9日(月・祝)は美術書バーゲンセールを開催いたします。

TNM&TOPPAN ミュージアムシアターでは、1月2日(月・休)、3日(火)「DOGU 縄文人が込めたメッセージ」を上映、各日先着60名様に記念品を贈呈いたします。

VR作品「DOGU 縄文人が込めたメッセージ」より

レストランからは、1月2日(月・休)、3日(火)にご利用のお客様にプレゼントがあります。

ホテルオークラレストランゆりの木からは、2,500円以上のご利用のお客様にヒマラヤ岩塩パウダーをプレゼント。

ホテルオークラガーデンテラスからは、ご利用のお客様に甘酒のサービスがあります。

「博物館に初もうで」の目玉展示、

特集陳列 「天翔ける龍」(2012年1月2日(月)~1月29日(日))、所蔵の名品を展示する「新年特別公開」(2012年1月2日(月・休)~1月15日(日))とあわせて、「博物館に初もうで」をお楽しみください。

カテゴリ:博物館に初もうで

| 記事URL |

posted by 広報室Web担当 at 2011年12月29日 (木)

あなたが好きな龍はどれですか?(予告!特集陳列「天翔ける龍」3)

連載第3回は、東京国立博物館140周年記念特集陳列「天翔ける龍」(2012年1月2日(月・休)~1月29日(日))に関連したコンテンツ「投票」のご紹介です。

トーハクのウェブサイトでは、作品の人気投票を行う「投票」というコンテンツがあります。

過去には「梅雨時に思い出す、雨の名作ベスト10」、 「写楽展 看板役者はだれ?」といったタイトルで、特別展で展示中の作品や当館所蔵作品の人気投票を行いました。

結果は、バックナンバーのページでご覧いただけます。

今回は、特集陳列「天翔ける龍」にちなんで「トーハクの龍ベスト12」の投票を行います。

この特集陳列で展示予定の作品の中から、館職員がお気に入りの作品に投票して、12件をリストアップいたしました。

さらに、お客様に投票していただき、当館所蔵品の中で、一番人気の龍を決定したいと思います。

ご来館の予定がある方は、ぜひ、実際の展示をご覧になってから、

また、惜しくもご来館が叶わない方は、それぞれの作品の拡大画像をご覧いただいてから、 投票してください。

展示室では77件の龍の作品をご覧いただけます。

ベスト12の作品に選ばれなかったものの中でも、自分の中のお気に入りがきっとあるはずです。

ちなみに、私のお気に入りはこちら。

残念ながら予選落ちしてしまいました。

水滴 龍門の鯉 江戸時代・17~18世紀 10口のうち(2012年1月2日(月・休)~1月29日(日)展示)

「これが龍?」と思われるかもしれません。

激流を登る鯉のなかで優秀な1尾だけが龍になるという中国の言い伝えがあります。

「登龍門」という言葉は、現在も使われており、社会的地位のあるポジションをつかみ取るために乗り越えなければならない試練や関門のことをあらわす時に使われます。

鯉が滝を登る姿をモチーフにした作品は、立身出世の願いが込められているのです。

写真の鯉も、墨をする時に使う水入れ(水滴)に龍に変身しつつある鯉を表して、出世を祈願したものです。

同じく激流を登る鯉がモチーフになっている作品で、ベスト12の中に選ばれたのがこちら。

姿かたちはやはり似ていますね。比べてみると表情の違いがおもしろいです。

青花魚跳龍門香炉 中国・景徳鎮窯 明時代・17世紀 横河民輔氏寄贈

(2012年1月2日(月・休)~1月29日(日)展示)

展示室をのぞいてみると、年明けの公開に向けて着々と準備が進んでおりました。

ちょうど、私のお気に入りの龍がお目見えしている所でした。

実物を見ると、より愛着が沸いてきます。

迫力のある龍、姿の優美な龍、ユーモラスな龍。

様々な龍がいます。

皆さん、どうぞ好きなもの、そばに置きたいものを選んでみて下さい。

また、特集陳列に関連したハンズオンアクティビティ「東博龍めぐり」(2012年1月2日(月・休)、3日(火)、先着5000名)では、龍の作品を展示室で探してクイズに答えるアクティビティを行います。

展示室でも、ウェブサイトでも、皆様のお越しをお待ちしております。

カテゴリ:ウェブおすすめコンテンツ、博物館に初もうで、トーハク140周年

| 記事URL |

posted by 広報室Web担当 at 2011年12月28日 (水)

2011年も残りわずか、年内の開館も終了して一見静かなトーハクですが、

平成館の特別展室では、特別展「北京故宮博物院200選」(2012年1月2日(月・休)~2月19日(日))

にむけて、着々と準備が進められています。

そして12月26日(月)には、神品とも称えられる中国の至宝、

「清明上河図」(展示期間:2012年1月2日(月・休)~1月24日(火))が開梱、展示されました。

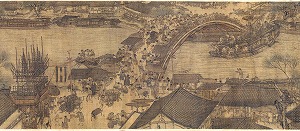

[一級文物] 清明上河図巻(せいめいじょうかずかん)(部分)

張択端(ちょうたくたん)筆 北宋時代・12世紀 中国・故宮博物院蔵

[展示期間:2012年1月2日(月・休)~24日(火)]

前回のブログや北京故宮博物院200選公式ホームページなどでもご案内しているとおり、

「清明上河図」は、 海外への出展は今回が初めてなうえ、中国でも滅多に見られるものではないので、

「どんなところがすごいのか?」「どれだけすごいのか?」

まだよくわからない、という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、より多くの方に「清明上河図」の初来日と、その魅力を知っていただけるよう、

展示ケースに収められたばかりの「清明上河図」を報道関係者の方々に一足早く公開いたしました。

会場は大変な盛況で、熱心にご覧になる姿、感想をお話される姿なども多く見られました。

精密に、そして生き生きと描かれた人々の暮らしを実際にご覧いただいて

きっと「清明上河図」の魅力を体感していただけたことと思います。

みなさまには、同展覧会の公式ホームページにて、この作品の詳細までご覧いただけるよう、

特別なコンテンツを用意しました。題して、「清明上河図で遊ぼう!」

全長5メートルの作品のすべてをウェブで公開、さらに好きなところを拡大して見ることができます。

トーハクからも、さらに情報を発信します。

1089ブログでは、この展覧会の担当している研究員(専門は東洋絵画史)が、

「清明上河図」の魅力と見所を語った記事を近日公開予定。こちらも、ぜひご覧ください!

この作品を日本で観るという希少な機会を、

多くの方に、より楽しんでいただければ、嬉しいです。(結)

《関連情報》

◆1月28日(土)に開催する、「記念講演会(3)乾隆帝の書画鑑賞」の申し込みは、2012年1月6日(金)まで。

◆特別展「北京故宮博物院200選」の会期中(2012年1月2日(月・休)~2月19日(日))、本館特別5室で

「故宮VR《紫禁城・天子の宮殿》北京故宮博物院200選 特別版」を上映します。

カテゴリ:2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 林素子(広報室) at 2011年12月27日 (火)

2012年1月から2013年の3月まで、東京国立博物館140周年を祝って「ブンカのちからにありがとう」キャンペーンを行います。

キャンペーン期間中は特別企画展示やイベントが盛りだくさんです。

キャンペーンのトップを飾るのは、「博物館に初もうで」(2012年1月2日(月・休)~1月29日(日))。

その年の干支に関連した展示や、獅子舞や和太鼓演奏(ともに1月2日(月・休)、3日(火)開催)などの日本の伝統芸能など、日本のお正月を満喫できると毎年大盛況のイベントです。

2012年の「博物館に初もうで」はさらにスペシャルなイベントが行われます。

新しい年と開館140周年を祝い、1月2日(月・休)午前10時よりに本館前にてご来賓の方々をお迎えして鏡開きのセレモニーを実施します。

そしてなんと!スペシャルゲストには、「ブンカのちからにありがとう」キャンペーンポスターにご登場いただいた、女優の中谷美紀さんをお迎えします。

ポスター撮影のときにお会いしましたが、本当にお美しい方でいらっしゃいました!

1089ブログでも以前ご紹介したこのキャンペーンポスターはすでに駅や街中で掲出されていますが、その反響の大きさに、当館職員も驚くほどです。

中谷さんご登場のキャンペーンポスター

そのほか、今年は干支の辰にちなんで、浅草・金龍の舞(1月2日(月・休))の披露や、館所蔵の名品の特別公開(1月2日(月・休)~1月15日(日))などが行われます。

毎年お越しいただいている方も、初めての方も楽しめるトーハク140周年のスペシャルな「博物館に初もうで」。

ご家族そろってぜひお出かけください!

| 記事URL |

posted by 広報室Web担当 at 2011年12月23日 (金)

平成館1階の考古展示室に、新たに「飛鳥時代の古墳:古墳時代Ⅴ」コーナーが新設されました(2011年12月13日(火)~)。

当館の考古資料は、先史分野(旧石器~弥生時代)や有史分野(奈良~江戸時代)に比べ、明治時代以来の収集活動によって原史分野(古墳時代)が比較的充実していました。

ところが、終末期古墳が築かれた飛鳥時代は前方後円墳が消えて副葬品が著しく減少し、考古資料が大変少ない時期です。

奈良県東大寺の正倉院でも、聖武法皇七七忌の献納品目録『国家珍宝帳』にみえる武器類は藤原仲麻呂の乱(764年)の戦闘で持ち出されてしまって(!)、とくに甲冑はまったく残っていないことは有名です。

(文献史料でも同じですが・・・)歴史の復元は、時代・時期によっては容易ではありません。

このような中で、このたび2009年(平成21年)に御寄贈頂いた大阪府河内地域の終末期古墳・塚廻(つかまり)古墳出土資料を軸に、飛鳥時代の展示を新設することができました。

歴史時代(有史分野)の展示部分との橋渡しとして、古代律令国家形成期の展示は、長年の“悲願”であったともいえます。

塚廻古墳出土品 大阪府南河内郡河南町平石 塚廻古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀 大阪・平石塚廻古墳調査会寄贈

当館の日本考古資料による展示は、以前、表慶館の8つの部屋で行われていましたが、1999年の平成館開館に合わせて、現在の本格的な日本考古の通史展示としてオープンしました。

本展示室は1150㎡の規模で、四方の長大な壁ケースに特色があります。最大の北壁ケースは約40m(日本一!)です。

1996年(平成8年)の計画段階から、この特色を活かすべく検討が重ねられた結果、旧石器時代から江戸時代までを12のテーマに分けて、日本列島の歴史的展開を描き出すことが構想されました。

如何にして、この長大なケースで飽きさせることなく歴史像の展開を見て頂けるか・・・。それには展示の構成や方法とともに、展示デザインが重要と考えられました。

そこで、文化庁が1992年にアメリカ合衆国ワシントンで開催した日本考古展を担当された米スミソニアン博物館機構の展示デザイナー:J・ゼルニックさんに、展示デザイン全般を担当して頂くことになりました。

基本的に、観覧者の正面には作品だけで、テーマパネル以外は壁面上部の中解説とケース手前のキャプション・小解説だけとし、見学・鑑賞に集中して頂けるように工夫されています。

各時代は壁色と共に、最上部のタイムラインと呼ばれる色分けで区別され、色彩でも全体の調和が保たれています。

ちなみに、今回の新コーナーも全体の中に自然な形で組み込まれていますね。当館デザイン室の矢野賀一さんの力作で、これも見所の一つです。

新コーナーは緑のタイムラインです。

さて、本コーナーのテーマである終末期古墳は、墳丘の版築工法、横口式石槨の漆喰、前室床面に敷詰めた塼(せん=煉瓦)状榛原石や緑釉の棺台、乾漆技法の夾紵棺・漆塗籠棺が特色です

随所に、当時の先端技術であった寺院建築・仏像製作などの影響が強く見られます。

緑釉棺台残片 大阪府南河内郡河南町平石 塚廻古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀 大阪・平石塚廻古墳調査会寄贈

また副葬品でも、刺繍用の金糸・銀糸、金象嵌大刀や緑秞の原料である鉛ガラス製の玉類など、終末期古墳の主な特徴が揃った姿をみることができます。

金糸・銀糸(左)、螺旋状金線・銀製七宝飾金具(中)、金象嵌大刀(右)

大阪府南河内郡河南町平石 塚廻古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀 大阪・平石塚廻古墳調査会寄贈

これらの急激な変化は、飛鳥時代が古代東アジアにおける激動の時代であったことと密接な関係があります。

6~7世紀の古代東アジアは、中国の隋(581年)・唐(630年)が律令を軸とした統一国家を完成し、倭(日本)は600年以降、遣隋使・遣唐使を派遣して先進文化の摂取に努めました。

その一端は、奈良県飛鳥寺(法興寺:590年頃)・法隆寺(607年)や、各地の初期寺院の建立に表れています。

しかし、7世紀中頃には朝鮮半島の百済(660年)・高句麗(668年)が相次いで滅亡し、百済復興を目指した倭も663年に唐・新羅連合軍に破れるなど、国家存亡の危機に立たされます。以後、国際的緊張関係の中で、日本は急速に律令国家の建設を進めてゆくのです。

当時の政権の中枢に近い人々は、伝統的な古墳文化と大陸の新しい文化の融合・衝突という狭間で揺れ動いていたようです。その有様は、まさに終末期古墳という従来とはまったく異なる古墳への劇的な変化によく表れています。

展示の主役である大阪府塚廻古墳は、7世紀代の一辺約40mの大型方墳で構成される平石古墳群の最後の古墳です。

北方2㎞にある南河内郡磯長谷は「王陵の谷」(近つ飛鳥)とも呼ばれ、6~7世紀の天皇陵古墳をはじめとして、大型終末期古墳が集中する磯長谷古墳群が分布しています。

平石古墳群の被葬者も、激動の時代を勝ち抜いた古代有力豪族であったに違いありません。

このコーナーを通じて、日本列島の古代国家成立期の中でもっとも波乱に満ちた飛鳥時代に到来した古代東アジア文化の新しい息吹を感じ取って頂ければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2011年12月22日 (木)