1089ブログ

以前の1089ブログでもご紹介した考古展示室(平成館1階)の「飛鳥時代の古墳:古墳時代Ⅴ」コーナー(2011年12月13日(火)~)の新設にちなみ、記念講演会が開催されることになりました。

日時・場所は2月18日(土)の13時30分~15時(平成館1階大講堂)で、講師は奈良県明日香村教育委員会の主任技師 西光慎治さんです。

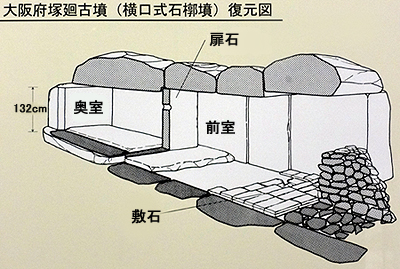

発掘調査を担当された奈良県牽牛子塚(けんごしづか)古墳・越塚御門(こしつかごもん)古墳の最新の成果をご紹介頂きます。また、大阪府塚廻(つかまり)古墳の意義についてもお話し頂く予定です。

「飛鳥時代の古墳」コーナーの主役・塚廻古墳は、大阪府南河内地方の平石谷にあり、7世紀代の横口式石槨をもつ大型方墳3~4基が集中する平石古墳群で、最後に築かれたと考えられている古墳です。

一方、巨大な横口式石槨をもつ牽牛子塚古墳は、2010年の発掘調査で7世紀後半の天皇陵にだけ許されたと考えられる八角形墳であることが確認され、被葬者は斉明天皇と間人皇女(はしひとのひめみこ)との合葬説が有力です。

さらに、隣接する横口式石槨をもつ越塚御門古墳の存在が明らかにされ、被葬者は『日本書紀』の記述から斉明天皇の孫大田皇女説が有力視されています。

越塚御門古墳発掘現場(後方は牽牛子塚古墳)

明日香村教育委員会文化財課許可済

この越塚御門古墳の“発見”には、ひとつのエピソードがあります(産経新聞2010年12月9日付)。

牽牛子塚古墳周辺の発掘終了後、現場を埋め戻していた時のことです。西光さんと補助調査員の学生さんが東南方向約20メートルに埋まっていた約1mの大石に、人為的な痕跡があることに気づきました。

そこで周辺を拡張して発掘したところ、(ナント)新たにまったく知られていなかった古墳が発見されたのです。

地下に眠る過去の痕跡を探り当てる、まさに考古学者の“動物的カン”です。

日頃から担当範囲に隈なく注意を向ける、そのような姿勢が『日本書紀』の記述を裏付けるような重要遺跡を発見した訳です。

昨年、西光さんは若手考古学者の代表格として朝日新聞の第3回朝日21関西スクエア賞を授賞されました。

当日は臨場感のある興味深いお話を聴くことが出来ると思いますので、大変楽しみです。

さて、講演会の前に、「飛鳥時代の古墳:古墳時代Ⅴ」コーナーの説明を若干補足しておきたいと思います。

これらの古墳がある奈良県飛鳥地方と大阪府南河内地方は、飛鳥(遠つ飛鳥)・近つ飛鳥と呼ばれ、「二つの飛鳥」として7世紀のヤマト王権にとって最重要地域として知られています。

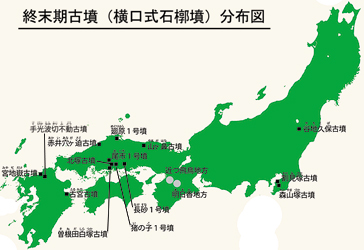

畿内地方主要終末期古墳分布図(大阪府付近つ飛鳥・奈良県飛鳥)

奈良県飛鳥地方は、宮都伝承地・古代寺院跡とともに、野口王墓(天武・持統合葬陵)古墳をはじめ、多くの天皇陵古墳が営まれた飛鳥時代の中枢地域です。

一方、大阪府南河内地方は、河内飛鳥(近つ飛鳥)とも呼ばれ、やはり6~7世紀の推古天皇陵・用明天皇陵などを含む有力古墳が築造されたことで有名です。

この「二つの飛鳥」には、考古学的にさまざまな共通点があり、展示品の中では前回のブログでご紹介した副葬品の他に、横口式石槨に使われた石材にその特徴がよく表れています。

大阪府塚廻古墳復元図(奈良文化財研究所 原図)

前室床面に敷き詰められた敷石は、奈良県三輪山東方の宇陀郡榛原地方に分布する火成岩で、板状に剥離する特徴があり、榛原(はいばら)石または室生(むろお)石などとも呼ばれます。将棋の駒に似た用途不明の“謎”の台石も榛原石製です。

(左)敷石 (右)扉石残片(手前)・台石(奥)

(左右ともに)大阪府南河内郡河南町平石 塚廻古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀 大阪・平石塚廻古墳調査会寄贈

この榛原石は両地域の終末期古墳でしばしば使用されますが、奈良県飛鳥寺の西金堂基壇をはじめ、6世紀末以降の飛鳥地方の宮殿や寺院建築に多用されていることが重要です。

墳丘の版築工法や石槨の漆喰の使用に加えて、当時の最先端であった寺院建築の技術をいち早く古墳の築造に応用したものと考えられます。

なお、扉石は前室と奥室の間を仕切る壁ですが、二上山西方産の通称寺山の青石と呼ばれる石英安山製で、平石古墳群で多用される石材でできています。

一方、多量に出土した漆塗籠棺・夾紵棺片は、横口式石槨墳に特有の可搬性のある漆塗棺が使用されたことを物語ります。

夾紵棺残片(奥)・漆塗籠棺残片(手前)

大阪府南河内郡河南町平石 塚廻古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀 大阪・平石塚廻古墳調査会寄贈

弥生時代以来、日本列島の有力者の墓には、長大で大型の木棺・石棺・陶棺などが納められました。

いずれも、とても簡単に“運ぶにはゆかない”代物です。

しかし、7世紀の畿内地方ではこのような軽量の漆塗棺を使用し、持ち運ぶために各種の豪華な把手なども取り付けられます。

金銅製環・座金具(上段)、銀装鉄鋲(下段)

奈良県高取町大字松山字呑谷 松山古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀

このような変化は、それまでの墳墓を舞台にした葬送儀礼の伝統が途切れ、終末期古墳は各種の儀礼の後に被葬者が運ばれて永い眠りにつく、最期の安住の場に変わったことを意味します。

その背景には、弥生時代以来の倭人社会の世界観が大きく転換しつつあったことが垣間見え、古代国家成立前夜に相応しい「改革」であった可能性が高いのです。

ところが展示パネルにもあるように、そのほかの地方では、畿内地方のような横口式石槨をもつ終末期古墳はきわめて稀です。本コーナーのテーマのもう一つの柱は、リアルタイムの地方の状況です。

実はここに、いわゆる飛鳥時代を古墳時代の一部と区分している考古学の立場があります。

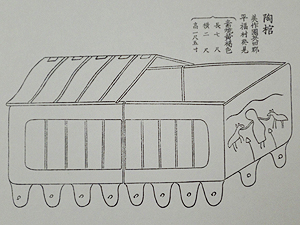

同じ頃、地方の終末期古墳には、陶棺に付属させた小型鴟尾や寺院の瓦当文様や屋根形を採り入れた陶棺など、伝統的な棺形式に寺院建築のデザインを採り入れた例がしばしばみられます。

(左)陶棺鴟尾

岡山県勝田郡勝央町平 五反逧所在古墳出土 古墳(飛鳥)時代・7世紀 国政小市氏寄贈

(右)展示パネルより「終末期古墳(横口式石槨墳)分布図」

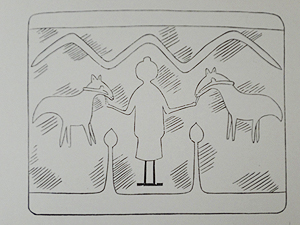

今回、久し振りに展示にお目見えした岡山県平福出土の陶棺は、屋根形の蓋とともに棺身の妻側側面に人物と馬・蓮華の蕾(つぼみ)とみられる表現があり、明治時代から注目されてきました。

あの和辻哲郎も絶賛した、愛らしい稀有な造形です。

『日本古代文化』岩波書店、和辻哲郎1920年

「(前略)上代造形美術を顧みないでいた自分の心に、かつて強い驚嘆の情を呼び起こした。(中略) 女も馬も植物も一つの柔らかさに融け入り、そこに平和な、静かな、調和に充ちた気分を造り出しているのである。」

上段:陶棺(上段右は側面部分) 岡山県美作市平福出土 古墳(飛鳥)時代・6~7世紀

下段:上段の陶棺の簡略図(左:黒川・若林1897、右:若林1898『考古学会雑誌』)

しかし、仏教文化の影響は窺えても、既存の伝統的な葬送儀礼が転換した様子はほとんど見られないですね。

いわば小規模な“改造”にすぎず、本質的な転換ではありません。

このように各地方では、独自に伝統的な葬送儀礼に仏教的要素を融合させるさまざまな「工夫」が行われますが、飛鳥時代の畿内と地方には急速に“格差”が拡大していた様子が窺えます。

このような事実は、日本列島の古代国家成立前夜の実態を示しているといえます。

なぜ、奈良盆地を中心に都宮・古代寺院の建設が続き、694年に藤原京、710年には平城京という壮大な都が築かれたのか。

それを考える上で、これらの遺跡は双方を比較するために欠くことが出来ない重要な存在です。

今回の講演と展示を通して、激動の日本古代国家の成立前夜に想いを馳せて頂くと、より一層この国のはじまりのかたちが見えてくるのではないでしょうか。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2012年02月05日 (日)

考古資料相互活用促進事業の一環として行われている特集陳列「信濃の赤い土器」。

2012年2月12日(日)までと会期終了間近です。

「赤」は太古の昔より、洋の東西を問わず、血の色、火の色、太陽の色、そして復活の色として、いわば人びとの力のシンボルとして生活の中に溶け込んできました。

一方、歴史的にみると「赤」は邪悪なものを追い払い、人びとに安寧の生活をもたらす役割も果たしてきました。

実は教科書でおなじみの弥生土器にも、鮮やかな赤い色を塗ったものがあることをご存知でしょうか。

赤い土器は日本各地で発掘されていますが、その赤には重要な意味があったはずです。

そこには夭逝した子どもたちの復活、愛するものたちの復活、万物に宿る精霊たちの復活、そして子孫の繁栄、ムラの繁栄を祈るといった、さまざまな人びとの純粋な想いが込められていたに違いありません。

ベンガラ塗土器棺 長野市 篠ノ井遺跡群出土 弥生時代(後期)・1~3世紀 長野県立歴史館蔵

この写真にある3つの土器は、実は1セットで、ひとつの棺(土器棺)を構成していたものです。

発見された時には、胴部がぽっかりと開いた右の大型の土器に左の小型の土器が入れ子状に納まり、いまは修復され完全な形になっていますが、この中央の大型土器の破片がその全体を覆っていました。

そして小型の土器の中からは幼児骨や管玉・炭化物などが発見されました。

赤い土器に包まれ埋葬されていたのは、どうやら子どもだったようです。

おそらくは、大切なわが子を失った親がその子の復活を祈り、丁寧に埋葬したのでしょう。

こうした事例は、人間の営みがおよそ2千年の時を経ても変わらないことを私たちに静かに教えてくれています。

| 記事URL |

posted by 井上洋一(学芸企画課長) at 2012年02月02日 (木)

特別展「北京故宮博物院200選」期間限定スイーツ、ゆりの木にて発売中

特別展「北京故宮博物院200選」(~2月19日(日))には、たくさんのお客様にお越しいただいております。

本当にありがとうございます。

今回の展覧会は本当に多くの貴重な作品が展示されており、

すっかり時のたつのを忘れてしまう…ということもあるかと思います。

そんなときには館内のレストラン・カフェでひと休みされてはいかがでしょう。

東洋館別棟1階にある、ホテルオークラレストラン ゆりの木と、

法隆寺宝物館1階にあるホテルオークラ ガーデンテラスでは、

ただいま「北京故宮博物院200選」を記念した限定スイーツセットを販売しています。

絶世の美女といわれた中国唐代の皇妃、楊貴妃が好んだという

中国原産の果物ライチの口解けのよいムースの中に、

フランボワーズ(ラズベリー)のジュレとヨーグルトフランボワーズムース。

さっぱりとした甘さが、優しく疲れを癒してくれるようなスイーツで、

皇帝の至宝の鑑賞のあと、さらに贅沢な心地にひたれそうです。

コーヒーか紅茶がついて950円です。

ケーキの上のチョコレートの飾りは、

干支にちなんだ龍にも、新春を感じさせる梅の枝にも見えます

特別展「北京故宮博物院200選」は、「清明上河図」の作品展示を1月24日(火)で終了し、

1月25日(水)以降は同作品の複製品(印刷)を展示しています。

同展にはほかにもすばらしい作品がたくさん展示していることは、研究員のブログのとおりです。

展示室の混雑状況については公式ホームページにてご案内しておりますのでご活用ください。

寒い日が続いておりますので、どうぞ温かい格好でお越しくださいませ。(結)

カテゴリ:2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 林素子(広報室) at 2012年01月30日 (月)

北京故宮博物院200選 研究員おすすめのみどころ(三希堂の日々)

特別展「北京故宮博物院200選」(~2012年2月19日(日))をより深くお楽しみいただくための「研究員のおすすめ」シリーズのブログをお届けします。

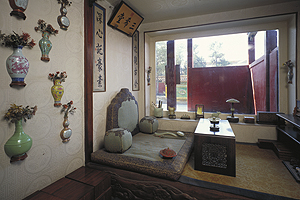

本特別展では、中国の清(しん)という王朝の皇帝の書斎を、展示室の一角に再現しています。書斎の名は三希堂(さんきどう)。三希堂の再現は、故宮博物院が用意してくださった実物大の書斎の模型のなかに、実物の工芸品をならべています。いわば工芸品の展示を、展示ケースに入れるのでなく、実際に使われていたように置いてみたわけです。

紫禁城の養心殿です。向かって左の赤い壁のうしろに三希堂があります。

三希堂の室内です。「三希堂」の額の下に、皇帝の座椅子があります。

壁には小瓶が飾られ、その下に書跡をしまっておく木箱が積まれています。

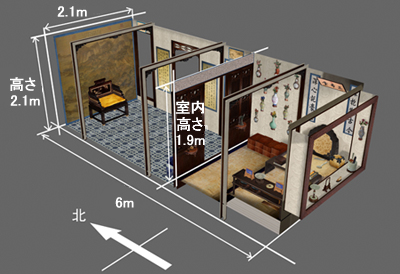

三希堂と前室の設計です。

三希堂に入るには、前室とよばれる通路をぬけていきます。

三希堂というのは故宮、すなわち紫禁城(しきんじょう)のなかの養心殿(ようしんでん)という宮殿の片隅にある小部屋で、その広さは畳でいうと3畳ほどにすぎず、部屋の入口には前室(ぜんしつ)とよばれる4畳半くらいの通路がつながります。皇帝は、日常の政務に疲れると、この前室を通りぬけて三希堂に入ってくつろいだのでした。この書斎をつくった乾隆帝(けんりゅうてい)は、文武の才能にめぐまれた、中国史上でも抜群の権勢をほこった皇帝です。そのような大人物がこのような小部屋を好んだというのは、ちょっと意外でもあります。

一級文物 乾隆帝大閲像軸(部分) 清時代・18世紀 中国・故宮博物院蔵

乾隆帝の武装すがたです。

イタリア人画家のカスティリオーネが描いたとされる肖像画です。

乾隆帝は「十全武功」とよばれる10度の遠征を行ない、清の領土を最大限に広げました。

乾隆帝古装像屏(部分) 清時代・18世紀 中国・故宮博物院蔵

乾隆帝の文化人すがたです。

カスティリオーネと中国人画家の金廷標が合作した肖像画です。

乾隆帝は「四庫全書」という膨大な図書全集の編纂を企画し、みずからも多数の詩文をつくりました。

三希堂の室内は、段差をつけて上段と下段に分かれ、上段には固めのクッションを組み合わせた座椅子があり、その頭上には乾隆帝直筆の「三希堂」の額がかかります。その名は、この書斎に乾隆帝が愛玩した王羲之(おうぎし)の「快雪時晴帖」(かいせつじせいじょう)、王献之(おうけんし)の「中秋帖」(ちゅうしゅうじょう)、王珣(おうじゅん)の「伯遠帖」(はくえんじょう)という三つの希(まれ)な書跡の名宝を秘蔵したことにちなみます。ここの床は、床下に火気をおくる床暖房になっており、紫禁城の堀に分厚い氷が張るような寒い日には、座椅子にすわって足を組んだり伸ばしたりして温まったことでしょう。座椅子の前には紫檀でできた座卓があり、卓上には美しい色合いの玉(ぎょく)でできた文房具がそろえてあり、窓辺にも玉器や漆器がならんでいます。下段の片方の壁にはカラフルな磁器の小瓶がたくさん飾られ、反対側の壁には大きな鏡がはめこまれています。この鏡のおかげで、小さな部屋に奥行がでて、狭苦しさを感じさせません。前室の壁にトリックアートのポスターを貼っているのも、やはり奥行を出す工夫でしょう。床には三希堂の名の由来となった名筆をはじめとする書跡をおさめた木箱が積まれています。

紫禁城の堀の氷結のようすです。

北京の冬はとても寒く、冷えこむと、紫禁城の堀は氷結します。

紫禁城のとなりの湖ではスケートが行なわれていました。

前室のトリックアートです。

三希堂の前室の入口をのぞいたようすです。

床に敷いたタイルが、壁に貼られた遠近法の絵のなかへと続いてゆきます。

三希堂を再現する展示には4日間かかったのですが、その間ずっと、私はこのほとんど身動きできない空間で過ごしました。故宮博物院のスタッフからは「乾隆帝の気分でしょう?」という冗談も言われましたが、はたして自分が皇帝になったというよりも、皇帝のなかに自分と同じものを見出した気がしました。この生活空間は、卑近なたとえですが、私が関西で暮らしていた学生下宿を思い出させます。六甲おろしの吹く寒い日に、小さな部屋でコタツに入って趣味の読書をして、ささやかな幸福を楽しんでいたころを思い返しますと、なにも持たない者であれ、すべてを手に入れた者であれ、人間が独りきりで心安らぐには、せいぜいこのぐらいの広さで足りるのかもしれません。仕事の合間の息抜きに、自室にこもって、木箱からゴソゴソ取り出した古人の筆跡をぬくぬくと鑑賞するすがた……もしもこの木箱が音楽のCDや映画のDVDのケースなどであれば、きっと共感される方々がおられるでしょう。広大な紫禁城にあって、わざわざこのような狭いところを好んだ乾隆帝の心境に想像をめぐらすと、まったく別世界の存在であった皇帝に親しみがでてきました。

三希堂の再現の展示です。

故宮博物院のスタッフと話し合いながら展示をします。

三希堂の再現の完成です。

窓辺には朱漆製の冠掛けや玉製の置物がならび、卓上には玉製の文房具がそろえてあります。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(貸与特別観覧室) at 2012年01月27日 (金)

新しい年がスタートしたと思ったら、早くも一月下旬になってしまいました。

今月末までの干支にまつわる特集陳列「天翔ける龍」(~2012年1月29日(日))は、もうお楽しみいただきましたでしょうか?

すでに特集陳列「天翔ける龍」シリーズブログの前回の「いろいろな龍に会えます」において、さまざまな龍の紹介がありました。

日本陶磁を担当している私は、前回も紹介されていた

伊万里の染付大皿の龍をとりあげて、ちょっと詳しく見てみたいと思います。

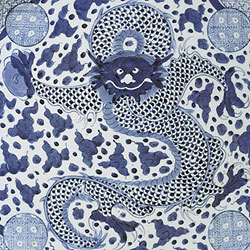

(左)染付雲龍図菊形皿 伊万里 江戸時代・18~19世紀 平野耕輔氏寄贈 (右)拡大

横広がりの顔にぎょろっとした目、団子鼻、きゅっと結んだ口からはみ出ている牙、

そしてうろこがびっしりの体は、まるでくねくねとダンスのポーズをとっているようにもに見えます。

思わず笑ってしまうような、ユーモラスな龍は何ともインパクトがあります。

ではこの絵を描いた人は、ちょっとおふざけをしてこの龍を描いたいたのでしょうか?

いえいえ。この正面を向いた龍には、れっきとした「お手本」がありました。

それは、中国の龍です。

中国では明の時代の後期頃から、

皇帝の使用するものに限って、正面に顔を向けている五爪(ごそう)の龍を文様としてきました。

その一例については、平成館で開催中の特別展「北京故宮博物院200選」(~2012年2月19日(日))のなか、

まさに清の皇帝の衣装の中に、見つけることができます。

(左)大紅色彩雲金龍文錦朝袍 清時代・雍正年間(1723~35) 中国・故宮博物院蔵 (右)拡大

(~2012年2月19日(日)展示)

2つの龍を比べて見てみると、正面を向いた顔はおせじにも似ているとはいえませんが

龍の長い胴体がとるポーズ ―― 頭の上部で胴がくるりと一回転したのち、左右にねじれる様子、

四本の手足が両側に広げられているところなどは、構図がよく似ていることがわかります。

(正面龍がほどこされた衣装は、ほかにもいくつかありますので、ぜひ特別展会場で探してみてください)

江戸時代後期、伊万里では染付の大皿が流行普及し、新しい文様意匠が次々と創案されました。

文様のなかにはには、それまではなかったようなやや奇をてらったものや

中国的なものへの関心を反映したものが多く含まれ、

この染付大皿作品も、そうした風潮のなかでうまれてきたものと考えられます。

ちなみに、龍の周りに書かれる「西如」「東海」「寿北」「南山」は、

中国で長寿を寿ぐ吉祥のことば

「福如東海、寿比南山」(福は東海の長く流れる水のように続き、寿は南山の不老松のように老いない)

を誤った解釈と表記で書き加えてしまったものと考えられています。

この大皿を描いた伊万里の絵師もまた、中国の意匠をもとにしながら、

大皿という大きな画面をめいっぱい活かすべく、龍を選んだのではないでしょうか。

正確なコピーはできなかったけれど、かえってそれが味わいを生んでいます。

もしかしたら、「完璧にうつす」ことはさほど重要ではなかったのかもしれません。

さて、この作品をきっかけに、私は俄然「正面を向いた龍」が気になりだしました。

展示室を探してみると、やきものでは青木木米の「染付龍濤文提重」の蓋の部分にも、正面を向いた五本爪の龍を発見できます。

(左)重要文化財 染付龍濤文提重 青木木米作 江戸時代・19世紀 笠置達氏寄贈

(右)作品の蓋の部分。左画像の矢印で指し示す赤い円の部分に注目してください。

(ただし、展示室では、把手の影になってしまうので少し見えづらいかもしれません)

文人であった木米は、中国や朝鮮のやきものについても広く研究を行っていました。

この作品も、主題を明代後期の万暦染付に倣ったものとされています。

染付大皿の龍と比べると、シャープで研ぎ澄まされた龍です。

こちらは清時代の瓦です。

褐釉龍文軒丸瓦 中国遼寧省瀋陽市北陵 清時代・17世紀

径約15センチの小さなスペースに体を丸めるように龍が収まって、こちらを向いています。

清の第2代皇帝、太宗(たいそう)と皇后のお墓に用いられていたものということですので、

正面龍であることも納得がいきます。

お墓を守る勇ましい龍なのでしょうが、正面を向くと鼻がぺちゃっとして、どこかかわいらしい印象になります。

そもそも龍は、十二支の中でも唯一架空の動物ですから、

誰も龍を正面から見たことがないわけです。

もっとも、実際龍が目の前に飛んできたら、びっくりして凝視できないかもしれませんが・・・。

加えて、正面を向いた表現においては、龍の特徴である鼻先までの長い顔、長い胴体といった奥行きあるものを

迫力をもって表そうとするのは、かなり至難のわざといえるでしょう。

…というわけで話しを先の伊万里の大皿に戻せば、

この大皿を描いた人は、当人は意図していなかったかもしれませんが、

実はとってもチャレンジングな画題にとりくんでいたのです。

こうやって、この龍の背景にあるものを探ってみると、少し見え方が変わってくるように思えませんか?

龍の展示も、いよいよ残り1週間をきりました。

ぜひいろいろな龍と、文字どおり「向き合って」、この1年について思いを馳せながら

展示室で充実した楽しいひとときをお過ごしください。

| 記事URL |

posted by 横山梓(特別展室) at 2012年01月24日 (火)