1089ブログ

江戸時代の技巧を凝らした人形と、3月3日の桃の節供にちなみ、毎年恒例となった 雛飾りを展示する特集陳列「おひなさまと日本の人形」(~2012年3月4日(日))のご紹介です。

以降掲載の画像はすべて(~2012年3月4日(日)展示)です。

女の子が人間や調度を小さく象ったおもちゃで雛(ひな)遊びをすることは、平安時代の昔からありましたが、人形が広く人々の生活の中で親しまれるようになったのは、江戸時代になってからのこと。

室町時代末期から江戸時代初期にかけて描かれた風俗屏風には、人形使いである傀儡子(くぐつし)や人形浄瑠璃を演じる小屋などが見られ、人形を用いた芸能が人々の娯楽として定着しつつあった様子がうかがえます。

玩具や芸能だけではなく、鑑賞用に人形が作られるようになったのは、江戸時代になってからのことです。ひなまつりに飾る内裏雛はその典型といえますが、ひとひねりした細工にはいかにも日本らしい人形の特徴が見られます。

「嵯峨人形」は京の嵯峨に住む仏師が寛永~寛文期頃より手遊びに作るようになったと言われています。木彫に胡粉を厚く盛り、衣服の部分に彩色や金箔を施した華やかな作りが特徴で、その模様はなるほど、仏像の衣に表された模様のようにも見え、また、寛文期に流行したキモノや元禄期頃の鍋島の色絵磁器や友禅染の割付模様と共通するデザインが見られます。

嵯峨人形 首振り嵯峨(部分) 江戸時代・19世紀 個人蔵

猿廻しや人形使い、遊女など当時の風俗を表したものや桃太郎や七福神といった御伽噺に出てくる親しみやすい造形が特徴です。町方で愛好されたものでしょう。

この「首振り嵯峨」は、子どもが小脇に子犬を抱えた姿で表されます。

犬は子沢山ですから、子宝に恵まれるように、という思いが人形に込められていると言われています。後頭部をつつくと首が動き・・・

うなずく拍子に子どもの口からぴろっと、舌が出るようになっています!

嵯峨人形は次第に進化し、縮緬や錦でできた衣裳を着せ替えできる「裸嵯峨」と呼ばれる5歳児くらいの大きさの人形が生まれます。裸嵯峨から発展した人形が、お公家さんがお土産物として遣った「御所人形」と言われています。

「御所人形」はあどけない幼子の姿を写したものが多く、桐塑に胡粉を塗り重ね、磨き上げたつややかな白肌は「白菊」に喩えられます。特に「つくね」と呼ばれる小さい御所人形の愛らしさは、手にとってみてはじめて感じられるものかもしれません。

見てください、このふっくらとしたお手々!6ヶ月くらいの赤ちゃんの手を思い出します。

御所人形 唐冠をかぶり唐団扇を持つ童子 江戸時代・19世紀

座ったおしりもかわいいでしょう!

日本の雛人形や雛飾りの見所といえば、驚くほどに繊細な細工にあります。

江戸時代後期に流行した「牙首雛」は顔と手が象牙細工でできた雛人形です。

牙首雛(1対のうち) 江戸時代・19世紀 三谷てい氏寄贈

高さ5cmほどの小さな人形ですが、着重ねた衣裳の丁寧な木目込みや、繊細な手や耳の彫りをご覧ください。

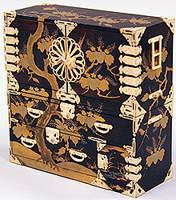

もう一点、トーハク自慢の一品は、紫檀に蒔絵を施し、調度金具を象牙細工で表した、この箪笥です。

紫檀象牙細工蒔絵雛道具 紫檀製重箪笥 江戸時代・19世紀 三谷てい氏寄贈

高さ13㎝ほどのミニチュア箪笥にちゃんと扉が開閉できる精巧な象牙細工!このこだわりこそ日本の工芸の真髄と言うにふさわしいものです。

今年は東京国立博物館で雛飾りを始めて10周年記念ということで特に名品の数々を展示いたしました。今回ご紹介したものの他にも、からくり人形や船鉾人形など、見どころ満載です。本館14室で江戸時代の人形たちが皆様をお待ちしております。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 小山弓弦葉(工芸室) at 2012年02月14日 (火)

特別展「北京故宮博物院200選」は、2012年2月11日(土・祝)午後、20万人目のお客様をお迎えいたしました。

これまでご来場いただいたお客様に、心より感謝申し上げます。

20万人目のお客様は、東京都・大田区よりお越しのご一行で、

村松寿代さん(42歳)と里紗ちゃん(小2・8歳)親子、

そして里紗ちゃんのクラスメイト、四元美咲ちゃん(8歳)、宍戸ゆきみちゃん(8歳)です。

東京国立博物館 銭谷眞美館長より、展覧会図録を贈呈いたしました。

左から、村松寿代さん、里紗ちゃん、四元美咲ちゃん、宍戸ゆきみちゃん、銭谷眞美館長

2012年2月11日(土・祝) 東京国立博物館平成館にて

「中国の王様の宝物があると聞いてみんなで観に来ました」とお話くださった寿代さん。

日中国交正常化40周年記念という節目の展覧会を観てみたいと思っていたところ、

小学生新聞で掲載されていた大威徳金剛(ヤマーンタカ)立像(だいいとくこんごうりゅうぞう)に

興味をひかれた里紗ちゃんと一緒に行くことになり、

この日、遊ぶ約束をしていた同級生、美咲ちゃん、ゆきみちゃんもお越しくださったとのこと。

みなさまで中国皇帝の宝物の数々を、お楽しみいただけたことと思います。

特別展「北京故宮博物院200選」は、2012年2月19日(日)まで開催しています。

会期も残りわずかとなってまいりました。どうぞお見逃しなく!

カテゴリ:2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 林素子(広報室) at 2012年02月13日 (月)

特集陳列「古墳時代の神マツリ」(~2012年3月11日(日))の展示についてご紹介する「「古墳時代の神マツリ」のミカタ(見方・味方…) 」は今回で3回目となります。

2月14日(火)には、本展示についての列品解説を行います。

さて、前回のブログでご紹介した三輪山神(大物主神)は酒神としての性格のほかに、祟り神としても知られていたことに触れました。

三輪山神のもう一つの“正体”は、実はその直前の記事に語られています。

『日本書紀』崇神天皇五年条

「国内に疾疫(エノヤマヒ)多くして、民(オオミタカラ)死亡(マカ)れる者有りて、且大半(ナカバニス)ぎなむとす。」

三輪山神は疫病の流行をもたらした畏(オソ)ろしい祟り神として登場し、過半の人々が病に倒れるという大変な惨禍がです。このような自然の猛威は、人間の歴史の中で幾度となく訪れたことでしょう。

あの大田田根子(オオタタネコ)は、この苦境を神マツリの力で打開した“救世主”であった訳です。

土製模造品(左: 臼・杵、右: 坩・柄杓(ヒシャク)と案(ツクエ)) 奈良県桜井市三輪馬場 山ノ神遺跡出土 古墳時代・5~6世紀 東京国立博物館蔵・通年展示

それにしても、三輪山神の“豹変”ぶりは、穏やかな雰囲気(?)のお酒の神さまのイメージとはだいぶかけ離れていて、戸惑いを覚えます。

もしかして・・・、神さまの二重人格(イヤ“神格”)?。

ところが8世紀の文献には、古代以前における祟り神の猛威ぶりが頻繁に登場します。

『筑後国風土記』逸文 筑後國號の条

「[前略]昔、この堺の上に麁猛(アラブル)神あり、往來(ユキキ)の人、半ば生き、半ば死にき。[中略]因りて命盡(ツクシ)神と曰ひき。時に筑紫君肥君占へて、筑紫君等が 祖甕依姫(ミカヨリヒメ)を祝(ハフリ)と為して祭らしめき。それより路行く人、神に害(ソコナ)はれず。[後略]」

福岡(筑紫国)県の熊本県境の峠にすむ命盡神という荒ぶる神が人々を苦しめていたので、占い(神意)によって筑紫君が先祖甕依比女という人物に祀らせたところ、鎮めることに成功したという内容です。

手荒で暴力的な峠の荒ぶる神に、路行く人々が畏(オソ)れ慄(オノノ)いていた様子が目に浮かぶようです。

しかし・・・「半ば生き、半ば死にき。」、どこかで聴いたような表現ですね。

そう、三輪山神が人々を苦しめたときの表現と大変よく似ていて、話の筋立ても大田田根子の話とそっくりです。

前期の祭祀遺物(上段: 石釧残欠・石製紡錘車他、下段: 土製模造品・土錘他)

長野市石川条里遺跡出土 古墳時代・4世紀 長野県歴史博物館蔵

(特集陳列「古墳時代の神マツリ」(~2012年3月11日(日))にて展示)

ほかに、こんな説話もあります。

『肥前国風土記』佐嘉郡条

「[前略]この川上に荒ぶる神ありて、往來(ユキキ)の人、半ば生かし、半ば殺しき。ここに縣主等の祖大荒田占問ひき。時に、土蜘蛛、大山田女・狭山田女といふものあり、[中略]下田の土を取りて人形・馬形を作りて、この神を祭祀らば必ず應和(ヤワラ)ぎなむ、といひき。[中略]神、この祭を(受)けて、遂に應和(ヤワラ)ぎき。[後略]」

佐賀(肥前国)県の有力者・大荒田の先祖が地元女性(首長?)のアドバイスで、土で人・馬形を作って荒ぶる神を鎮めたという内容です。このとき、川上の荒ぶる神に相応しい(望む?と考えた)土製祭具、つまり土製模造品を使った神マツリが行われていて注目されます。

これらの説話には、語りの表現や登場人物の性格に大変共通点が目立ちます。

つまり、同じ話型をもつ説話といえ、同じような背景があったと考えることができるようです。

平安時代の『土佐日記』にも、紀貫之が京へ帰還する船旅の途中、荒天時に海神に旅の安全を祈った記事があります。

このときは、海中に鏡を投入して平穏を取り戻しましたが、これも類似した話型をもつ説話といえます。

中期の祭祀遺物(前列左から :子持勾玉・滑石製斧・滑石製鎌・滑石製勾玉他)大阪府カトンボ山古墳出土 古墳時代・5世紀 他

(特集陳列「古墳時代の神マツリ」(~2012年3月11日(日))にて展示)

これらは日本の古代祭祀では、和魂・荒魂という二つの側面で呼ばれるカミは、人間にとってプラスとマイナスの性格を併せもつという観念があったのとよく似ています。

マツリの力によって、神さまの性格をマイナスからプラスに「転換」して(機嫌を直して?)頂く。そのような“手続き”(儀礼)が神マツリであったという訳です。

日本古代における祭祀の本質をうかがう上で、大変興味深い伝承といえます。

ところが『風土記』には、人間と神の関係の移り変わりを如実に示す、次のような有名な説話があります。

『常陸国風土記』行方(ナメカタ)郡 提賀(テガ)里条

A「[前略]箭括(ヤハズ)の氏の麻多智(マタチ)、郡より西の谷の葦原を截(キリハラ)ひ、墾闢(ヒラ)きて新たに田を治(ハ)りき。この時、夜刀(ヤト)の神、相群れ引率て、ことごとに到来(キ)たり。[中略]吾、神の祝(ハフリ)と爲りて、永代に敬ひ祭らむ。冀(ネガワ)くは、な祟りそ、な恨みそといひて、社を設けて初めて祭りき、といへり。」

B「[前略]壬生連麿、初めて其の谷を占めて、池の堤を築かしめき。[中略]麿、声を擧げて大言(オタケ)びけらく、[中略]役(エダチ)の民に令(オホ)せていひけらく、目に見る雑の物、魚虫の類は、憚(ハバカ)り懼(オソ)るるところなく、ことごとに打殺せ。言ひ了(オハ)はる應時(ソノトキ)、神(アヤ)しき蛇避け隠りき。」

Aは、継体朝(6世紀)に水田開発に際して、蛇身の夜刀神と対峙した箭括氏麻多智が神と人間の棲分けの代償として、祝(ハフリ=祭主)となって夜刀神を祀るという内容です。

続くBは、孝徳朝(7世紀)になると、壬生連麿が池造成の谷開発で、(ナント!)神を追い払ったというものです。

これまでの逃げ惑うような姿に比べると、一転してずいぶんと“強気”な姿勢に少々びっくりです。

人間の方がまるで二重人格のよう・・・ですね。

後期の祭祀遺物(須恵器 壺 ・土製模造品・土製勾玉他)千葉県館山市出野尾猿田遺跡他出土 古墳時代・6世紀 千葉・館山市立博物館蔵 他

(特集陳列「古墳時代の神マツリ」(~2012年3月11日(日))にて展示)

これらはいずれも、神マツリを介して自然に立ち向かう人間と神の間のさまざまな葛藤を物語る伝承とみられます。

あの三輪山神の大田田根子伝承も、一般に5世紀頃に伝来した須恵器の起源を語る説話と考えられています。

少なくとも8世紀頃の人々は、過去の時代には人間と神の関係にはかなりの「変化」があった、と捉えていたフシがあります。

これらの諸伝承から、時代を経るにしたがって、神マツリの背景にある人間の自然に対する姿勢が次第に“進化”していった様子が窺えそうです。

Ⅰ:荒ぶる神を避けるだけの一方的な段階 → Ⅱ:特別な能力の人物を祝として鎮めさせる段階

→ Ⅲ:自ら祝として鎮める段階 → Ⅳ:荒ぶる神を駆逐(!?)する段階

もちろん、地域や社会階層が違えば、微妙にズレや差があったということは想像に難くありません。

しかし8世紀の伝承に、このような人間側の世界観(気分?)の変遷がうかがえることが重要です。

古墳時代における神マツリのあり方は、ずいぶんと“進化”を遂げていたに違いありません。

やはり、それぞれの時期の祭祀遺物に映し出された神々の「性格」を、もう一度確かめてみる必要がありそうです。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2012年02月11日 (土)

書を楽しむ 第8回「九条家本『延喜式』の紙背文書の料紙について」

紙のリサイクルはいつごろからはじまったのでしょうか。実は、日本で紙が本格的に使われるようになった奈良時代には、すでに一度使われた紙の余白や裏を利用して文字を書くことが行われていました。当時、紙はとても貴重だったので、文字を書く余白がなくなるまで、大切に使われていたのです。

日本では、江戸時代に活字本が普及するまでは、読みたい本がある場合、人から本を借りて、自分で書き写したものを読むのがごく普通のことでした。

本館3室の宮廷の美術で2012年3月18日(日)まで展示されている、九条家本『延喜式』は、平安時代の後期に、政治・文化の中心にいた摂関家が、関係する機関に命じて、使用済みの紙を集め、摂関家の周辺にいる文字の上手な人々に書き写させた本であると考えられています。

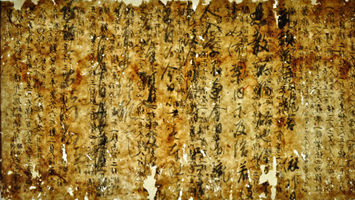

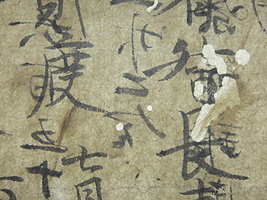

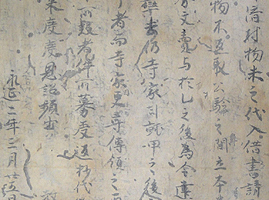

『延喜式』が書かれた紙の裏側には、10世紀から11世紀のころの役所の文書や、手紙などさまざまな内容のものがたくさん残っています。このように、紙の裏側に書かれている文書などを紙背文書とよんでいます。

以降掲載の画像は左右組で下記のとおり

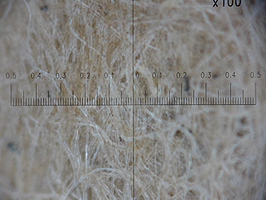

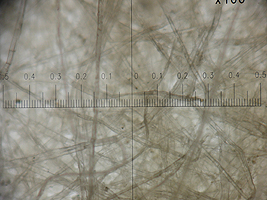

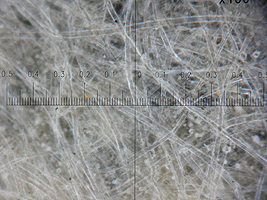

(左)国宝 延喜式 紙背文書(部分) 平安時代・10~11世紀 28巻のうち(透過光による撮影)

(右)左画像の作品の×100の顕微鏡写真(1目盛りが0.01mm)

(~2012年3月18日(日)展示。画像の部分は展示されていません。)

左の画像は紙の裏からライトの光をあてた様子です。虫喰いのあとの様子もよくわかります。墨が混じっているので、漉き返した紙のようです。

紙背文書のなかには、書くのを途中でやめてしまった手紙なども含まれているため、内容がわかりにくいのです。

ほとんどの文書は、紙が虫に食べられてしまい、全体に裏打ちがされています。これも紙背文書の解読を困難にしています。

そのようなときは、裏からライトの光を当てると透けて読めることもあります。でも、後に書かれた文字も一緒にみえるため、今度は裏と表と交互にみながら、どの部分が解読しようとする文字であるかを判断しなければなりません。

犯罪者を捕まえたりする検非違使(けびいし)庁の役人の文書です。薄手ですが、上質の紙が支給されていたようです。

同じ時期のいろいろな内容の文書などがまとまっていることは、奇跡といってもよいでしょう。

しかも、紙を調べてみると、当時の人々が、書く手紙の内容によって、紙の種類を使い分けていたことなどもわかります。

こちらの文書は、法律に関する質問状のようです。紙は、楮(こうぞ)を原料とした紙です。

繊維の間に白いつぶつぶがみえるのは、紙を白くするためにお米の粉を混ぜています。

白米を一晩水に浸けておき、柔らかくなったものを、石臼(いしうす)で細かく摺りつぶしたものを混ぜて漉いた紙と思われます。

昔も、目上の人や役所に出す手紙には気をつかったことがわかります。

| 記事URL |

posted by 高橋裕次(博物館情報課長) at 2012年02月09日 (木)

特別展「北京故宮博物院200選」(~2012年2月19日(日))をより深くお楽しみいただくための「研究員のおすすめ」シリーズのブログをお届けします。

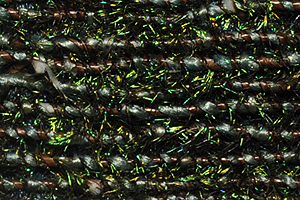

孔雀翎地真珠珊瑚雲龍文刺繍袍 清時代・乾隆年間(1736-1795)頃 中国・故宮博物院蔵

(本ブログの画像は全て本作品です。)

(右)作品正面の拡大部分。正面を向いた五爪の龍が刺繍で表わされている。

「孔雀翎地真珠珊瑚雲龍文刺繍袍(くじゃくはねじしんじゅさんごうんりゅうもんししゅうほう)」・・・染織の名称は長くなりがちですが、名称を見れば、大体、その技法や形態がわかるようになっています。つまり、孔雀の羽を下地にし、真珠や珊瑚で飾り、雲龍や吉祥文を主体とした模様を刺繍で表した袍(上着)ということになります。この袍は、清朝の皇帝がお祝い事の行事の際に着用した吉服で、正面を向いた五爪の龍(正龍)が胸の部分に大きくついていることから「龍袍(ろんぱお)」とも呼ばれています。異国の珍しく美しい孔雀の羽や、真珠や珊瑚などで彩られたインペリアル・ローブとは、ラグジュアリーの極みといえるものです。

珊瑚で赤い花を彩っている部分。 (右)左画像の拡大部分。

真珠をあしらって作られた龍の顔の部分。 (右)左画像の拡大部分。

皇帝と皇后のみが着用を許された龍袍は緙絲(綴織)、雲錦(緯錦)、刺繍など、さまざまな技法を用いたものが残されていますが、この龍袍をみれば「孔雀の羽!って一体どうやって作ったのだろう?」と思われるのではないでしょうか。清時代でも二例しか遺されていない珍しい袍で、ちょっと見ただけでは、その疑問は解けません。

じつはこの袍には、とてつもない繍技が使われているのです。

袍の地の部分を写した拡大写真をご覧ください。

遠目に見ると緑色に輝いて見える地が、実際には紺色(中国では「石青色」と言います)の繻子(サテン。中国では「七絲緞」と言います)を土台とし、その上を別の糸が隙間なく敷き詰められ、糸で留められています(この糸を留めていく刺繍技法を中国では「釘線針」といい、日本では「駒繍」といいます)。

さらに敷き詰められた糸を拡大してみると、なんと、撚りのかかった淡い緑色の絹糸に、孔雀の細い虹色の羽毛が一本一本コイル状に巻き付けられているのです。

この孔雀の羽が遠目に見ると、地色が緑色に輝いているように見えるのです。まさに、刺繡の技術が最高に達した乾隆帝時代における名品の1つといえるでしょう。

でもなぜ、清朝の皇帝はこのように手間をかけた珍奇ともいえる孔雀羽の衣を身に纏いたかったのでしょう?

中国には古くから美しい鳥の羽を身に纏いたいという願望があったようです。中国の『南斉書』という書物には、南北朝時代、斉武帝の子息が職工に孔雀の羽で織った衣を作らせ、その姿はとても華麗で貴高かったと記されています。また『異物彙苑』という本にも唐の安楽公がさまざまな鳥の羽を集めて裙(裳。通常、襞のある巻スカート状の下衣)を作らせたが、一目ですべての鳥の羽の色がみられるように彩り豊かであった、と記されています。また、明の第14代皇帝万暦帝の定陵からも孔雀羽を織り込んだ龍袍が発掘されたとか。美しい孔雀の羽を身に纏うことは、皇帝たちの至高の望みでもあり、権力の象徴だったに違いありません。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小山弓弦葉(工芸室) at 2012年02月06日 (月)