1089ブログ

特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」(東洋館8室にて、2023年10月22日まで)では、これまでお目にかける機会の少なかった常盤山文庫コレクションの工芸作品も多くご覧いただけます。

特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」展示風景

私が初めて、常盤山文庫の菅原春雄(1930~2019)前理事長にお会いしたのは大学院生の時でした。

文学部の美術史学専攻では、授業は作品中心、つまりその作品はいつ誰がどこでどのような背景のもとにつくったのか、そしてそれは歴史の中にどのように位置づけることができるのかという基礎的な内容が中心でした。

そのため、世の中に美術品を蒐集(しゅうしゅう)していた、またはいま現在蒐集している人がいるということはわかっていても、大学院生になるまで蒐集家の方を直接知る機会はありませんでした。

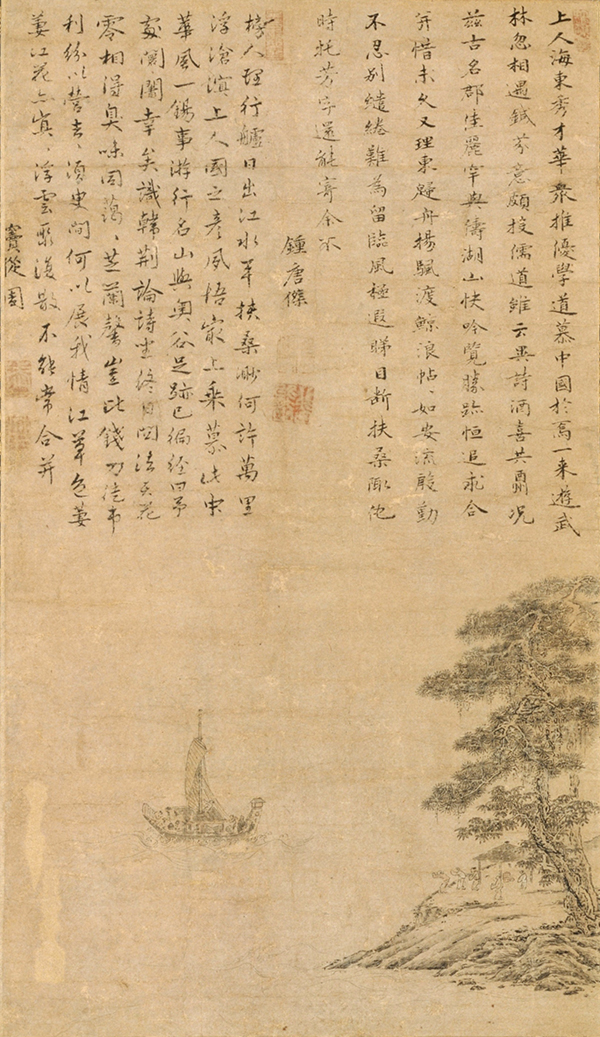

最初は、青山のご自宅で「送海東上人帰国図」(9月26日から展示)を床にかけ、その前に青磁袴腰香炉(今回未出品)を置いていただきました。

東京・公益財団法人常盤山文庫蔵(9月26日から展示)

青磁袴腰香炉 中国・龍泉窯 南宋時代・13世紀 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

(注)本作品は展示されておりません。

当時は陶磁器を研究しなければという焦りで頭がいっぱいの日々でしたが、船に乗って中国を離れる友人に別れを惜しみ無事を祈る人びとが描かれたなんとも素敵な絵と、同時代の美しい青磁がいまもこのように日本で大切にされていることに感動し、なぜかふっと心が軽くなった記憶があります。

以来、博物館に着任した後も陶磁器研究会の末席に加えさせていただき、ご縁があっていろいろなご所蔵品を楽しく拝見しました。

同時に、春雄氏から古美術を蒐蔵(しゅうぞう)することの重みを教えていただいたように思います。

常盤山文庫のコレクションが当館に寄託される以前のことですが、春雄氏がご所蔵の「青磁鳳凰耳花入」(9月26日から展示)を館に持って来られたことがありました。

青磁鳳凰耳花入(せいじほうおうみみはないれ) 中国・龍泉窯 箱書 金森宗和 南宋~元時代・13世紀 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

(9月26日から展示)

ちょうど2000年から2010年代にかけて、中国で越窯(えつよう)や官窯(かんよう)、汝窯(じょよう)などの窯跡発掘成果が報告され、宋時代の青磁研究への関心が高まった時期でした。日本では、江戸時代以来もっとも美しいと評価されてきた「砧(きぬた)」青磁にあらためて注目が集まりました。

そのような頃、春雄氏と一緒に、自然光の入る当館の会議室で鳳凰耳花入と東博所蔵の青磁などを比較したのですが、龍泉窯最盛期の優品である常盤山文庫の鳳凰耳花入の美しさが際立って見えました。

この時の感動は春雄氏もしばらく忘れがたいものであったようです。孫くらい年の離れたひよっこの私に何度かお電話いただきました。

「あれはほんとうに良かったよねえ」

「やっぱりさ、自然光で見ないとダメなんだよな」

いまも声が聞こえるようです。

こうした青磁研究会がきっかけとなり、

2014年当館で開催した特別展「台北國立故宮博物院 神品至宝」で台北故宮収蔵の汝窯・官窯青磁が展観されるのにあわせて、常盤山文庫と当館の共同による特集「日本人が愛した官窯青磁」(東洋館5室)の展示を行ないました。

このとき、特集にご出品いただいた香取芳子様所蔵の青磁盤がのちに当館に寄贈されることになりました。

戦後まもなく国内で発見され、川端康成が所持した貴重な北宋汝窯の作例です。

当館の中国陶磁コレクションに欠かすことのできない逸品であることは言うまでもありません。

付属の箱の蓋裏には、川端康成が「康成」と珍しく自ら名前を書き付けています。

亡くなられたお母様がこの盤の入手にあたって川端に箱書きをお願いされた、という貴重なエピソードを香取様のご子息からうかがいました。

ちなみに、この汝窯盤を手にされたのは昭和43年(1968)のことだったそうです。ひとりの若い女性の慧眼にも驚かされます。

青磁盤 中国・汝窯 北宋時代・12世紀 香取國臣氏・芳子氏寄贈 東京国立博物館蔵

(東洋館5室「中国の陶磁」にて9月19日から2024年4月21日まで展示)

付属の箱書 「康成」:川端康成筆

じつは香取芳子様は、現在常盤山文庫が所蔵する青磁盤(展示中。10月22日まで展示)の旧蔵者でもありました。

青磁盤 中国 南宋時代・12~13世紀 東京・公益財団法人常盤山文庫蔵

(展示中。10月22日まで展示)

付属の箱書 「康成」:川端康成筆

この作品もやはり川端康成が手にしたもので、未だ解明されていない南宋期龍泉窯、および官窯の青磁の実態を探るうえで重要な手がかりとなるであろう作品です。

香取様はこの鉢を手放された後、青磁蒐集で知られた常盤山文庫の菅原春雄氏が次に入手されたことを知り、とても喜んでおられたそうです。

これら二つの盤は、宋時代を象徴する第一級の美しさをそなえており、日本人が見いだして今日まで大切に伝えてきたという事実は私たちにとって大変心強いものです。

人と作品。このような出会いと縁を大切にしながら、未来へ文化財を伝えていく使命があると痛感する日々です。

| 記事URL |

posted by 三笠景子 at 2023年09月11日 (月)

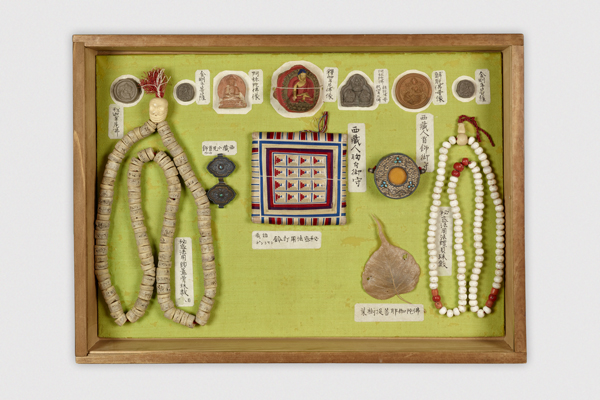

まずはこの箱をご覧ください。

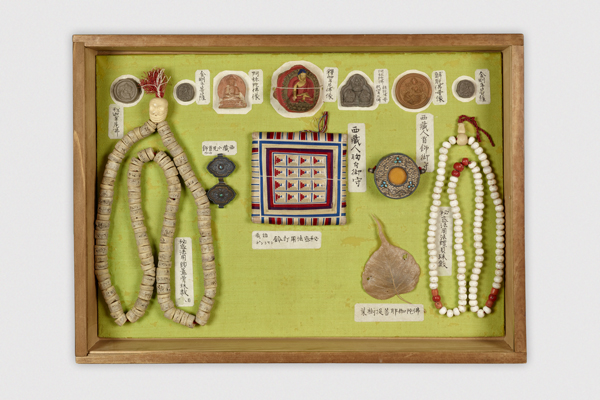

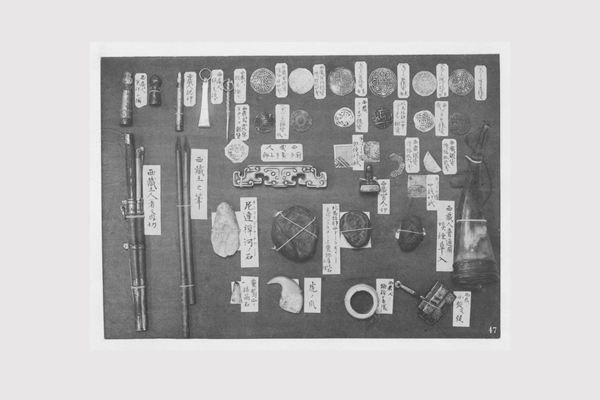

河口慧海請来風俗資料 19~20世紀 宮田恵美氏・上原スミ氏・水谷マサ氏寄贈

アクセサリーや、お金、数珠など、3つの箱にいろいろなものが丁寧に収められていて、まるで宝箱のようです。

それぞれに名前を書いた小札も貼られていて、この箱を整理した人は、とても几帳面だったのかなと想像されます。

その人の名は、日本人として初めてチベットの都ラサに到達した河口慧海(かわぐちえかい、1866~1945)。

幕末に大阪・堺の職人の家に生まれながら、志して僧侶となった慧海は、東アジアというフィルターを通した従来の仏教に飽き足らず、仏陀が生きた時代に近い仏教を求めて、すでに仏教が衰退していたインドではなくチベットを目指します。

ところが、当時はイギリスとロシアがユーラシア大陸で覇権を争う激動の時代であり、外国勢力を警戒したチベットは鎖国状態にあったため、世界中から探検隊が派遣される秘境として知られていました。

そこに単身乗り込んだのが、河口慧海でした。

西蔵服の河口慧海師肖像 高村真夫筆 昭和6年(1931) 宮田恵美氏・上原スミ氏・水谷マサ氏寄贈

(本館18室「近代の美術」にて9月12日から12月10日まで展示)

ただいま本館14室では、特集「日本初のチベット探検―僧河口慧海の見た世界―」(2023年8月22日~10月9日)を開催しており、慧海の姪である宮田恵美氏らからご寄贈いただいた慧海コレクションを一堂に公開しております。

特集「日本初のチベット探検―僧河口慧海の見た世界―」展示室風景

河口慧海請来風俗資料の展示ケース

さきほどご紹介した箱もその一つです。

百科事典や人名事典で「河口慧海」を調べると、「僧侶」「仏教学者」に続いて「探検家」と説明されることが多いのですが、鎖国状態にあったチベットへ密入国したエピソードがひろく知られているからでしょう。

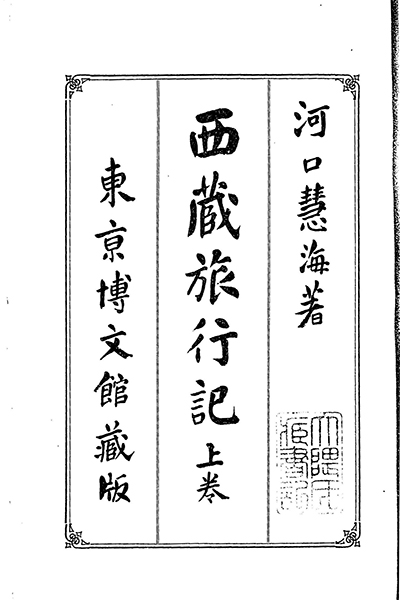

とくに有名になったのは、帰国直後に新聞記者からの取材を受け、口述筆記を出版した『西蔵(チベット)旅行記』がきっかけでした。

現在もさまざまな版が刊行されていますが、初版は国立国会図書館のデジタルコレクションで読むことができます。

国立国会図書館デジタルコレクション『西蔵旅行記』上へ移動する

国立国会図書館デジタルコレクション『西蔵旅行記』下へ移動する

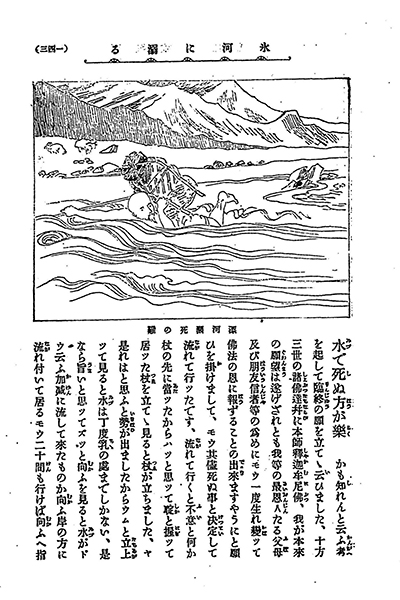

刊行は明治37年(1904)ですから、決して読みやすい文章とはいえませんが、河で溺れたり強盗に遭ったり、次々に紹介されるエピソードにハラハラドキドキが止まらず、ついページをめくってしまいます。

『西蔵旅行記』中表紙

「第二七回 氷河に溺る」挿絵

【参考画像】河口慧海著 『西蔵旅行記』上,博文館,1904. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/993942 (参照 2023-09-07)

(注)本作品は展示されておりません。

もう一つ、慧海の名前を世に知らしめたのは、探検から持ち帰った様々な文物でした。

このうち、初めてのチベット探検から帰国して直後に、東京美術学校(現 東京藝術大学)で開催された展覧会には、冒頭で紹介した箱も出品されました。

このときに刊行された図録も、国立国会図書館のデジタルコレクションでご覧いただけます。

国立国会図書館デジタルコレクション『河口慧海師将来西蔵品図録』へ移動する

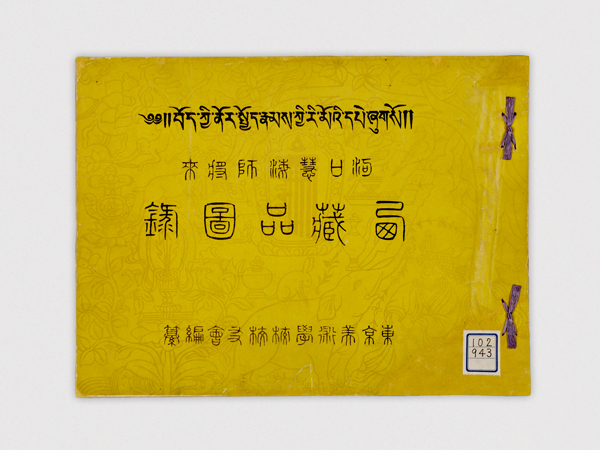

図書102-943(図書) 河口慧海師将来西蔵品図録 東京美術学校校友会編 明治37年(1904)

展示室でも原品をご覧いただけますが、木版画をデザインした黄色い背表紙、チベット文字と篆書体のタイトルが目をひきます。

このうち、目次にある、

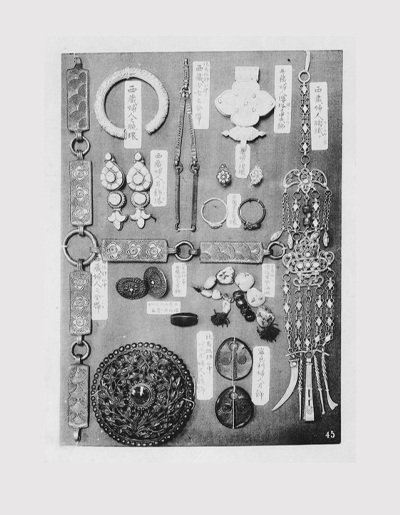

45 西蔵婦人の胸掛外十四点

46 金剛手菩薩外十三点

47 古銀貨等三十五点

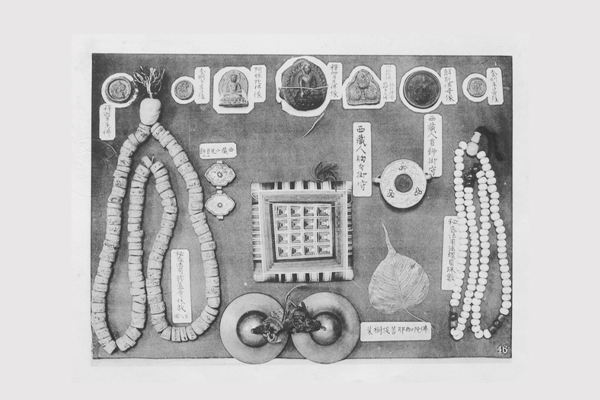

が、展示中の3箱に該当します。

図録に掲載される名称は、それぞれの箱の向かって右上にあるものの名前を抜粋しただけで、便宜的なもののようです。

現在、当館では「河口慧海請来風俗資料」と呼んでいますが、寄贈当時は「密教法具、儀式風俗資料その他」として登録されました。単品であれば分野ごとに名づける法則はありますが、このように混在しているものの名づけは難しく、わかりにくいのですが仕方ありません。

この宝箱、本人は何と呼んでいたのでしょうか。

名前はともかく、この図録に掲載される写真と現品を見比べてみると、いかがですか?

45 西蔵婦人の胸掛外十四点(左上:原品 右下:『河口慧海師将来西蔵品図録』)

46 金剛手菩薩外十三点(左上:原品 右下:『河口慧海師将来西蔵品図録』)

47 古銀貨等三十五点(左上:原品 右下:『河口慧海師将来西蔵品図録』)

右写真はすべて以下より。

東京美術学校校友会 編『河口慧海師将来西蔵品図録』,画報社,明37.3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12683820 (参照 2023-09-07)

寄贈時点ですでに失われていたティンシャと呼ばれるシンバルを除き、当時のままであることがおわかりいただけたと思います。

もちろん、このままの状態で伝えられた訳ではなく、汚損や痛みが酷かったため、2021年に解体したうえクリーニングを施し、内装の裂も補強するなどの修理を経て、ご覧いただけるようになりました。

修理の詳細は2022年の特集展示「東京国立博物館コレクションの保存と修理」のページ内に掲載しているパンフレットをご参照ください。

完全に分類できる訳ではありませんが、図録で45に挙げている箱には、チベットやネパールの主に女性が身に着けた装飾品、46の箱には仏像やお守り、数珠といった信仰に関するもの、47の箱にはチベットやネパールの硬貨や切手、印章、鍵、筆といった実用品から、各地で採集した化石や石を収めているようです。

このたび、小札をすべて読み直し、リーフレットや展示室のパネルで紹介しておりますので、ご参照いただければ幸いです。

客員研究員で、チベットの仏教美術がご専門の田中公明先生に監修していただき、仏像の名前や地名を訂正したり補ったりしていますが、チベット文字の名称については、現在と異なっているものも多く今後の課題といえます。

この他、2回目のチベット探検からの帰国後にも展示会を開催しており、報道関係者や研究者ばかりでなく、多くの人々に驚きを与えたようです。

これらの図録はデジタル化されていませんが、『河口慧海著作集』別巻2(うしお書店、2001年)に写真が掲載されているので、ぜひ資料館でご覧ください。

菩薩立像 14~15世紀 宮田恵美氏・上原スミ氏・水谷マサ氏寄贈

釈迦三尊像 パーラ朝・9世紀 宮田恵美氏・上原スミ氏・水谷マサ氏寄贈

二臂マハーカーラ立像 19世紀 宮田恵美氏・上原スミ氏・水谷マサ氏寄贈

これらの作品は、図録のうち『美術資料』印度之部やネパール之部に掲載されています。

慧海コレクションの大半は、その没後に各地へ寄贈されました。

たとえば、仏像や仏画、法具や民俗資料など、1,500点に及ぶコレクションが、慧海の甥にあたる河口正(あきら)氏によって東北大学へ寄贈されています。

常時展示はされていませんが、主要な作品はデジタル化され、写真と解説がホームページで公開されています。

東北大学総合学術博物館 河口慧海コレクションへ移動する

また、今年はちょうど慧海が1回目のチベット探検から帰国して120年にあたるため、これを記念して出身地にある堺市博物館では企画展「河口慧海 仏教探究の旅」(2023年9月2日~10月15日)が開催されます。

当館への寄贈後もご遺族の元に残された関連資料が一挙に公開される機会で、本特集とあわせてご覧いただくことで、慧海がぐっと身近に感じられることでしょう。

慧海がどんな思いでこれらを集め、また箱に整理したのか、じっくり見ていると、慧海が隣で「これはなあ、、、」と、人々を夢中にさせた独特の語り口で、思い出まじりに解説してくれるような気がします。

| 記事URL |

posted by 西木政統(登録室) at 2023年09月07日 (木)

特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」より―コレクションのあゆみ

公益財団法人常盤山文庫学芸員の佐藤サアラです。

常盤山文庫は今年創立80周年を迎えました。作品を寄託している東京国立博物館(東博)の多大なご協力のもと、東洋館8室にて特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」を開催する運びとなりました(2023年10月22日まで)。

80年の歩みの中で築いてきたコレクションをまとめてご紹介するのは20年ぶりです。展示替えを行いながら、国宝・重文指定の墨跡や絵画に加え、20年前にはお目にかける機会の少なかった工芸作品も一緒にご覧いただきます。

特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」展示風景

私は三代目理事長のもと学芸員となり、蒐集の一端を垣間見たにすぎませんが、常盤山文庫の蒐集品および蒐集に貫かれたこころを、ここにご紹介したく思います。

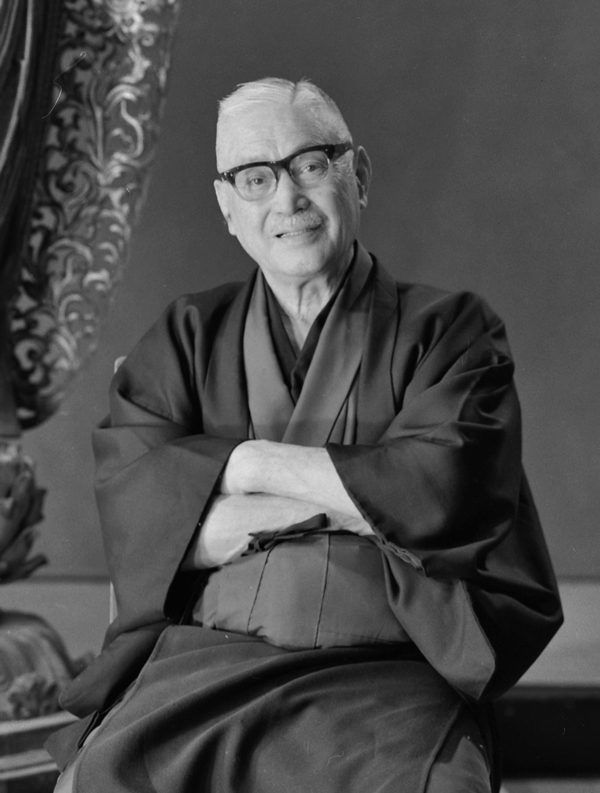

常盤山文庫は東洋古美術のコレクションを有する財団法人ですが、その母体は大船-鎌倉-江の島を結ぶ自動車専用通路や鎌倉山住宅地の開発事業で知られる実業家、菅原通濟(すがはらみちなり、1894~1981)によって築かれました。

菅原通濟 (写真:公益財団法人常盤山文庫)

通濟の蒐集は禅僧の書である墨跡作品と中国宋・元時代の絵画および室町水墨を中心とする日本絵画に始まります。長男である二代目理事長菅原壽雄(すがはらひさお、1923~2008、在任1981~95)はその普及と拡充、とりわけ一般には難解な墨跡の理解普及に努め、現在国宝2点、重要文化財21点、重要美術品18点を含んでいます。さらに通濟の次男、三代目理事長菅原春雄(すがはらはるお、1930~2019、在任1995~2019)が中国陶磁と漆器からなる工芸コレクションを築きました。

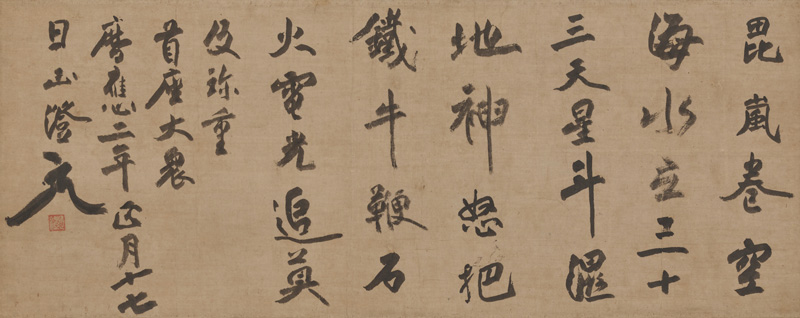

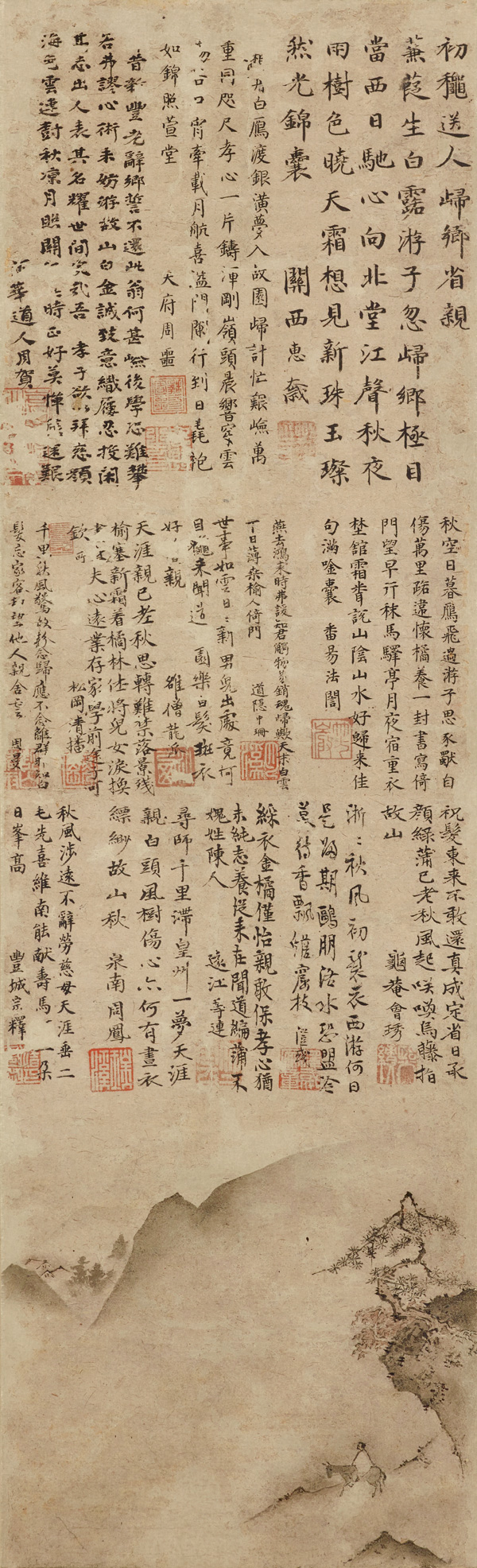

菅原通濟の蒐集による作品

国宝 遺偈(棺割の墨跡) 清拙正澄筆 南北朝時代・暦応2年(1339)

[展示:2023年9月26日から10月22日まで]

重要文化財 茉莉花図 伝趙昌筆 中国 南宋時代・12~13世紀

[展示:2023年8月29日から9月24日まで]

重要文化財 帰郷省親図 伝周文筆、鄂隠慧奯等十三僧賛 室町時代・15世紀

[展示:2023年8月29日から9月24日まで]

菅原春雄による工芸コレクション

米色青磁瓶 中国・官窯 南宋時代・12~13世紀

[展示:2023年8月29日から10月22日まで]

彫漆雲文水注 中国 南宋時代・12~13世紀

[展示:2023年8月29日から10月22日まで]

常盤山文庫の80年の歩みを振り返ると、蒐集と学びが一体となってきたことが大きな特徴です。

初代通濟が質の高いコレクションを築くことができたのは、学ぶことに熱心だったことにあるといえます。じつは、最初の蒐集で美術の知識もないままに百点もの掛け軸を一括購入したところ、その大半がよろしくなかったという大きな失敗をしているのですが、そこで落胆してやめてしまうのではなく、当時まだ若手研究者であった松下隆章氏(まつしたたかあき、1909~1980)の下で一から学ぶことを始めました。学ぶことに前向きになったことで作品を見る眼を体得し、質の高い蒐集が進むこととなったのです。やがて鎌倉常盤山では蒐集した作品の周りに学者、学生が集うようになり、さらに大きな学びの場が醸成されていきました。

作品を軸とした学びの場という雰囲気は通濟の次男、三代目理事長菅原春雄に継承されています。中国の青磁に関心を持った春雄は通濟が松下氏のもとで学んだように、陶磁学者長谷部楽爾氏(はせべがくじ、1928~)に指導を仰ぎ、関心のある研究者が集える場、中国陶磁研究会を発足させました。この研究会の発足によって、研究と蒐集が一体をなす中国陶磁コレクションが築かれました。

研究会の研究活動は会報の発行という形でその成果を発表しましたが、さらに研究テーマを展覧会という形で公開することにもつながりました。東京国立博物館 東洋館で開催された特集展示、2014年の「日本人が愛した官窯青磁」、2019年の「初期白磁 白磁の誕生と展開」です。

ここでわかったことは、常盤山文庫の作品だけでは到底できない幅広い意味のある展示が、東博の所蔵品と合わせることで実現されるのだということでした。これをきっかけに、東博の所蔵品と組み合わせながら意味のある展示をすることにコレクションを活用したいと考えるようになり、東博への寄託が進みました。

東京国立博物館にはすでに膨大な所蔵品がありますが、そのわずかに欠けたところ、隙間をつなぐことができるようなもの、つまり東博の所蔵品を補完し常設展示に活用できるものを中心に、各担当分野の研究員と相談をしながら寄託品を決めていきました。

常盤山文庫は展示施設を持たないコレクションです。消防法の改正に伴い鎌倉常盤山の木造家屋での展示ができなくなって以来、他館に作品をお貸出しして単体の作品をお目にかける機会はあったものの、今回の特集のようにコレクション全体を展示する機会は60周年以来です。

「コレクション」ということばは「蒐集品」そして「蒐集」を指しますが、初代から三代までの常盤山文庫の80年、集められた作品とともにその蒐集のこころも含めた常盤山コレクションを、多くの皆さまにご覧いただけることを願っています。

| 記事URL |

posted by 佐藤サアラ(公益財団法人常盤山文庫) at 2023年09月01日 (金)

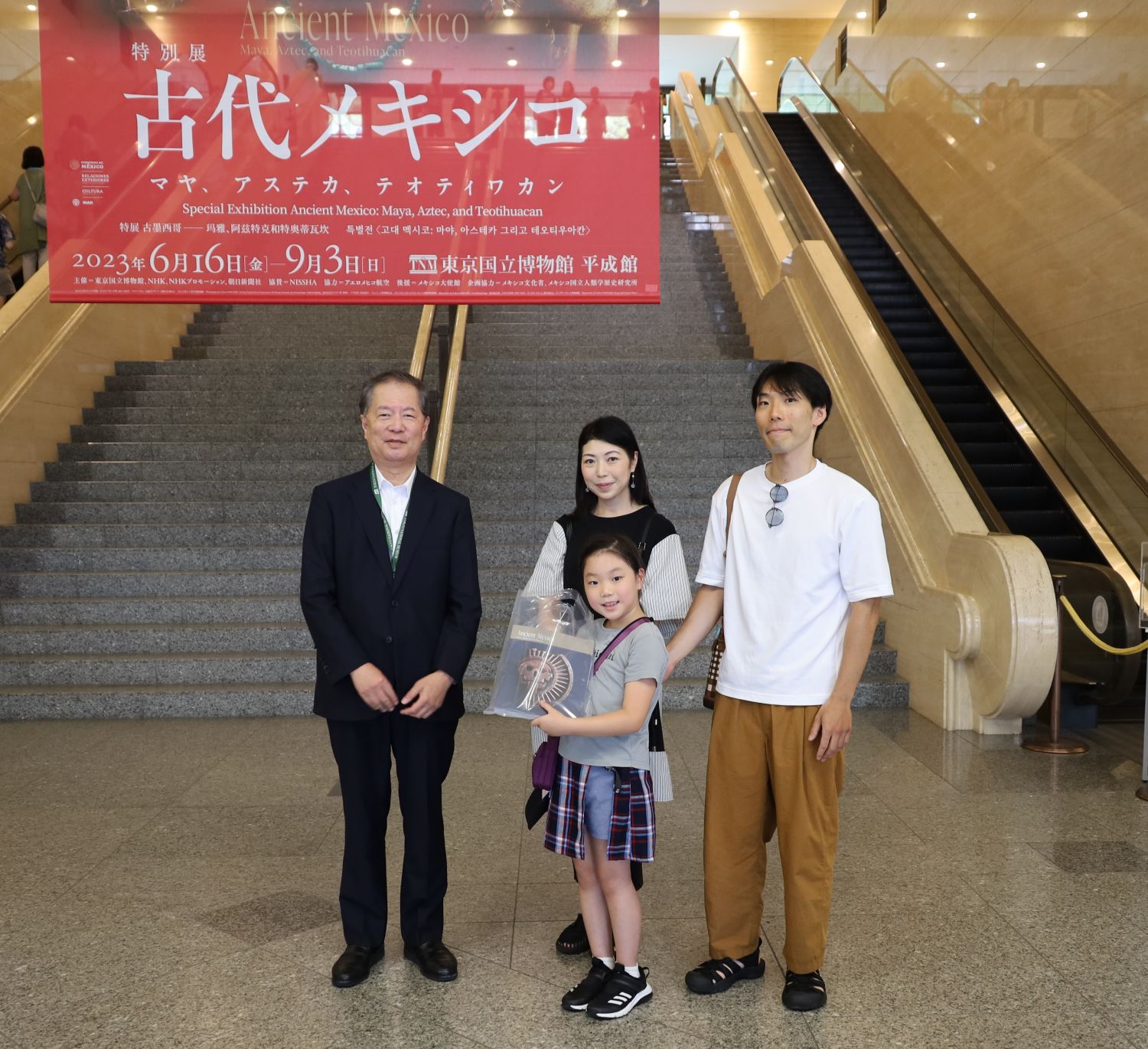

特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」30万人達成!

まもなく閉幕を迎える特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」(9月3日(日)まで)は、8月31日(木)午前、来場者30万人を突破しました。

これを記念し、東京都大田区からお越しの髙堂さんご一家に、当館館長藤原誠より記念品を贈呈いたしました。

カテゴリ:「古代メキシコ」

| 記事URL |

posted by 天野史郎(広報室) at 2023年08月31日 (木)

皇居のお濠から30分ほどぶらぶらと西へ歩くと、緑豊かな赤坂御用地が見えてきます。江戸時代、紀州徳川家の中屋敷はこの地にありました。

天明7年(1787)11月27日、この江戸城から紀州邸にいたる道のりを一人の姫君が辿りました。紀州徳川家第10代藩主・徳川治宝(はるとみ、1771~1853)に嫁いだ種姫(たねひめ、1765~94)です。

もちろんぶらぶら歩いたわけではなく、白地に蓬萊模様(ほうらいもよう)の御輿に揺られ、盛大な行列を引き連れての道行でした(注)。すなわち婚礼に伴う「御輿入れ」の行列です。

(注)1089ブログ「大名婚礼調度の役割」

江戸時代の言葉の用法では、「姫君」とは将軍家の娘に限って使用された敬称でした。種姫は田安徳川家の生まれですが、11歳の時に10代将軍家治(いえはる)の養子となっているため、これをもって「姫君」と呼ばれる身分になっています。つまり種姫の婚礼は、紀州家としては将軍家の姫君を迎え入れる、きわめて重大な行事だったわけです。

紀州家側では、姫君の住まいとして「御守殿(ごしゅでん)」と呼ばれる御殿を用意しました。たいへんな大工事だったらしく、このときは御守殿ほか造営のため七千畳の畳を手配したとのこと(『南紀徳川史』巻168)。

その門が御守殿門で、これは丹塗りとする決まりがありました。いわゆる「赤門」です。東博には「黒門」(鳥取藩池田家江戸上屋敷の表門)がありますが、残念ながら赤門はありません。現存する御守殿門としては、東大の赤門がよく知られています。東博の正面から歩いても30分くらいですね。

御守殿門(赤門)

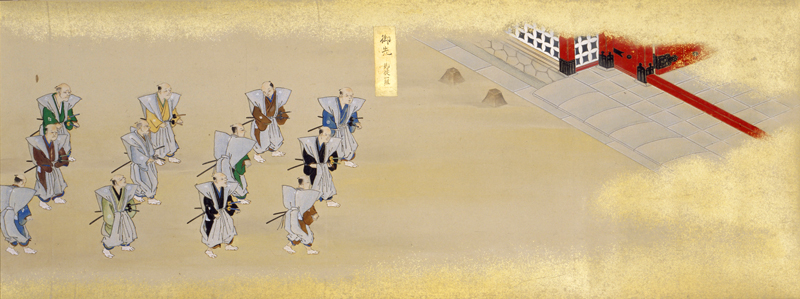

徳川種姫婚礼行列図(上巻)巻頭部分 山本養和筆 江戸時代・18~19世紀

(この場面は展示されておりません)

種姫以後、婚礼の儀礼は次第に縮小の方向へと進んでいきます。大規模な婚礼行列を引き連れた盛大なパフォーマンスは、財政難に苦しむ大名たちの実情から離れたものとなっていました。

さて、治宝には種姫のほかに側室があり、於さゑ(おさえ、栄恭院(えいきょういん))との間には二人の仲良し姉妹が生まれます。鍇姫(かたひめ、信恭院(しんきょういん)、1795~1827)と豊姫(とよひめ、鶴樹院(かくじゅいん)、1800~1845)です。鍇姫は文化11年(1814年)に仙台藩主伊達斉宗(なりむね、1796~1819)に嫁ぎました。一方、豊姫は文化13年(1816)に清水徳川家から婿を迎え、紀州徳川家第11代斉順(なりゆき、1801~46)の正室となりました。

現在、特集「姫君婚礼につき―蒔絵師総出の晴れ舞台」で展示中の「竹菱葵紋散蒔絵調度」一式は、妹の豊姫の婚礼調度と伝わっています。展示室のケースにずらりと並ぶ分量が残っていますが、当初の品目が完全に伝わっているわけではありません。

たとえば、婚礼調度として重要な位置を占める貝桶や三棚(黒棚、厨子棚、書棚)がありません。それどころか、本来は100件を越す多彩な道具があったことが記録から窺えるので、現在われわれが目にすることができるのは全体のほんの一部だということになります。

豊姫婚礼調度

竹菱葵紋散蒔絵調度 江戸時代・文化13年(1816)

面白いことに、まったく同じ意匠・技法の竹菱葵紋蒔絵調度が林原美術館(岡山)に所蔵されています。豊姫の調度にはない三棚を含むため、これらは東博の竹菱葵紋蒔絵調度と一具ではないか? と考えたくなりますが、歯黒箱(はぐろばこ)や眉作箱(まゆづくりばこ)など重複する器種もあったりします。

そこで想起されるのが、お姉さんの鍇姫です。林原美術館の調度は、伊達家伝来であることから、伊達家に嫁いだ鍇姫の調度ではないかとする説が有力です。婚礼調度は使い回されることも普通でしたが、結婚の時期も近いので姉妹同じ規格で作られたのかもしれません。

豊姫は婿養子を迎えた形ですので、婚礼調度はそのまま紀州家に残ったようです。そして半世紀近く経過した文久2年12月21日、最後の藩主、第14代茂承(もちつぐ、1844~1906)と倫宮(みちのみや、徳川則子(のりこ)、1850~1874)の婚礼の際には再利用された可能性が指摘されています。本特集の最初に展示されている白無垢の打掛は、この倫宮所用のものです。この打掛を着て婚礼にのぞむ倫宮の晴れの舞台を、豊姫の調度は再度かざることとなったのでしょうか。

打掛 白地浮織幸菱模様 徳川則子所用 江戸時代・19世紀

| 記事URL |

posted by 福島 修(特別展室) at 2023年08月25日 (金)