1089ブログ

カテゴリ:「古代メキシコ」

| 記事URL |

posted by 河野一隆(学芸研究部長) at 2023年08月17日 (木)

特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」20万人達成!

特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」(6月16日(金)~9月3日(日))は、8月12日(土)午後、来場者20万人を突破しました。

多くのお客様に足をお運びいただきましたこと、心より御礼申し上げます。

カテゴリ:「古代メキシコ」

| 記事URL |

posted by 天野史郎(広報室) at 2023年08月16日 (水)

「台東区立書道博物館・東京国立博物館 連携企画」毎日書道顕彰特別賞受賞と20年の歩み

令和5年(2023)6月12日、台東区立書道博物館と東京国立博物館は、毎日書道会より第36回毎日書道顕彰特別賞を受賞し、7月23日の表彰式において両館に賞状が授与されました。

表彰式の様子

左から富田淳(東京国立博物館副館長)、藤原誠(東京国立博物館長)、山中翠谷氏(毎日書道会総務、独立書人団常務理事)、丸山昌宏氏(毎日書道会理事長)、服部征夫氏(台東区長)、荒井伸子氏(台東区立書道博物館長)、鍋島稲子氏(台東区立書道博物館主任研究員)、金子大蔵氏(毎日書道展審査会員、創玄書道会評議員)

毎日書道顕彰は、昭和63年(1988)に創設され、書道に関する芸術・学術・教育の振興に著しく貢献した個人、およびグループを一般財団法人 毎日書道会が顕彰するもので、平成12年(2000)より「毎日書道顕彰特別賞」も加えられました。

台東区立書道博物館と当館は、徒歩15分で往来できる近距離にあります。両館の収蔵する中国書画は、収集の時期や内容など共通する部分も少なくありません。これらの利便性や共通点を活かして、平成15年(2003)に開催時期や展示内容を連携させる展覧会を始めました。

今でこそ他館との連携による展覧会は各地で行われていますが、20年前はほとんど実施されていませんでした。書道博物館と当館の連携企画は、その先駆けといえるでしょう。単館では不可能な企画も、複数館なら実現できます。この連携企画は両館を軸にしつつ、連携館を増やして開催することもありました。区立と国立、時には私立を加えた異なる組織が一緒に展覧会を行うのは容易ではありませんが、各館が実現可能な範囲の仕事を請け負って続けてきました。

当初は予算が少なく、他館からの作品借用はもちろん、図録の刊行もありませんでした。細々と続けるうちに、次第に他館からの借用や、図録の制作も可能になり、展覧会が少しずつ充実してきました。海外から作品をお借りした例もあり、平成24年(2012)の第10回では、香港中文大学文物館が所蔵する「蘭亭序」の名品7件を展示しています。

連携企画の図録は、第7回より毎回制作しています。図録は(1)図版が美しく、(2)気軽に読むことができ、(3)知的興奮が得られる等の点に留意しながら、読みやすく楽しい内容を目指しています。また書跡のみに偏らず、絵画(注)もふんだんに盛り込み、文化史的なアプローチを心がけています。

(注)1089ブログ「『王羲之と蘭亭序』その2 蘭亭雅集の様子を想像してみよう!」

連携企画は小さな展覧会ですが、その積み重ねが大きな展覧会の構想につながり、平成25年(2013)に特別展「書聖 王羲之」、平成31年(2019)にも特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」を開催するに至りました。

連携企画が、東京国立博物館での特別展に結実したことは、連携企画に携わってきたスタッフの誇りでもあります。また近年は、連携企画が海外からも注目されるようになってきました。

令和5年(2023)1月31日から4月23日まで開催した、節目となる第20回の創立150年記念特集「王羲之と蘭亭序」では、多数の外国人来館者のほかに、海外からも多くの図録の注文を受けました。

「王羲之と蘭亭序」会場の様子

特集展示の内容は、オンラインギャラリートーク 2月「創立150年記念特集 王羲之と蘭亭序」をご覧ください。

中国と日本の文人たちが憧れた王羲之の書。最高傑作「蘭亭序」や制作背景となった雅集などについて、展示作品からご紹介しています。

当館ではこのたびの受賞を励みとして、さらに充実した連携企画を目指したいと思います。

| 記事URL |

posted by 植松瑞希・富田淳・六人部克典(台東区立書道博物館・東京国立博物館 連携企画担当) at 2023年08月07日 (月)

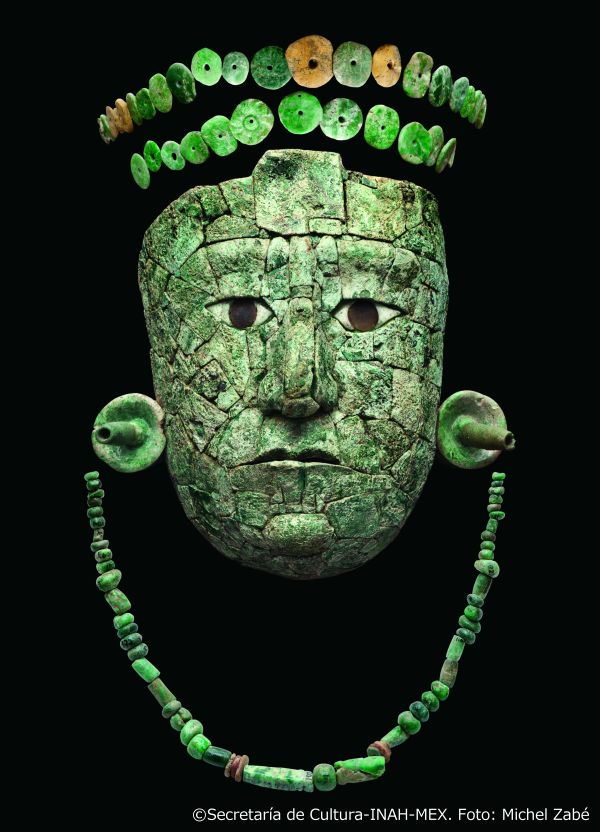

【はじめに】

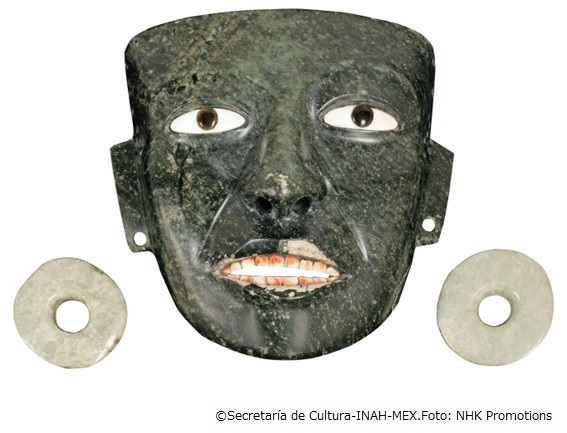

マスク

テオティワカン文明 150年~250年

テオティワカン、太陽のピラミッド出土

テオティワカン考古学ゾーン蔵

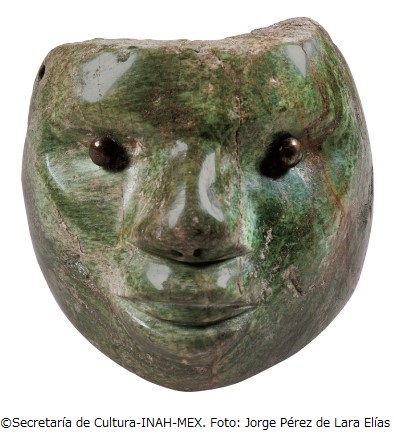

マスク

テオティワカン文明 350年~550年

テオティワカン、ラ・ベンティージャ出土

テオティワカン考古学ゾーン蔵

カテゴリ:「古代メキシコ」

| 記事URL |

posted by 井出 浩正(考古室長) at 2023年08月03日 (木)

特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」に行ってきたほ!

ほほーい!ぼく、トーハクくん。特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」にやってきたほ。

ほほーい!ぼく、トーハクくん。特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」にやってきたほ。 この展覧会は日時指定不要。だけど正門チケット売場は混雑することがあるから、事前にオンラインで当日券を買っておいたわ。

この展覧会は日時指定不要。だけど正門チケット売場は混雑することがあるから、事前にオンラインで当日券を買っておいたわ。 さすが準備がいいほ。スムーズに入館だほ。

さすが準備がいいほ。スムーズに入館だほ。

第一章「古代メキシコへのいざない」では、序章として3文明に通じる「多様な自然環境」「トウモロコシ」「天体と暦」「球技」「人身供犠」というキーワードをもとに、各文明の作品を紹介しているよ。

第一章「古代メキシコへのいざない」では、序章として3文明に通じる「多様な自然環境」「トウモロコシ」「天体と暦」「球技」「人身供犠」というキーワードをもとに、各文明の作品を紹介しているよ。 これはなんだほ。

これはなんだほ。

メソアメリカ最古の文明と言われるオルメカ文明の作品よ。ヒスイでできた幼児の像は、人とジャガー両方の特徴を持つとされるわ。

メソアメリカ最古の文明と言われるオルメカ文明の作品よ。ヒスイでできた幼児の像は、人とジャガー両方の特徴を持つとされるわ。 ジャガー!わかるようなわからないような…。この恰幅のよい土偶はなんだほ。腰に何か巻いているほ。

ジャガー!わかるようなわからないような…。この恰幅のよい土偶はなんだほ。腰に何か巻いているほ。

腰に厚い防具を着けて、大きく重たいゴムのボールを打つ球技がメソアメリカ各地で行われていたのよ。特にマヤの王侯貴族にとって、球技は戦争や、人間を神への生贄とする人身供犠とも深くつながる重要なものだったみたいよ。

腰に厚い防具を着けて、大きく重たいゴムのボールを打つ球技がメソアメリカ各地で行われていたのよ。特にマヤの王侯貴族にとって、球技は戦争や、人間を神への生贄とする人身供犠とも深くつながる重要なものだったみたいよ。 戦争や自分の命運をわける球技…想像を絶する世界だほ。

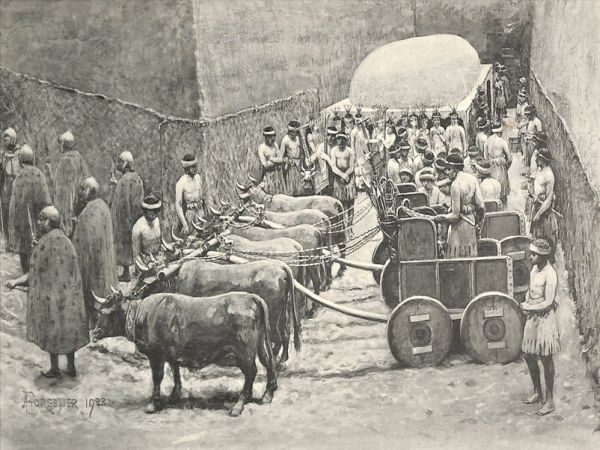

戦争や自分の命運をわける球技…想像を絶する世界だほ。 続いて第二章「テオティワカン 神々の都」。テオティワカンは海抜2300メートルのメキシコ中央高原にある都市遺跡で、死者の大通りと呼ばれる巨大空間を中心に、ピラミッドや儀礼の場、官僚の施設、居住域などが整然と立ち並んでいたの。

続いて第二章「テオティワカン 神々の都」。テオティワカンは海抜2300メートルのメキシコ中央高原にある都市遺跡で、死者の大通りと呼ばれる巨大空間を中心に、ピラミッドや儀礼の場、官僚の施設、居住域などが整然と立ち並んでいたの。

ピラミッドの写真が迫力あって、世界遺産に囲まれているみたいだほ。この作品はなんだほ。光を放っているようにも見えるほ。

ピラミッドの写真が迫力あって、世界遺産に囲まれているみたいだほ。この作品はなんだほ。光を放っているようにも見えるほ。

この作品は地平線に沈んだ夜の太陽を表すと考えられているの。メキシコ先住民の世界観では、太陽は沈んだ(死んだ)のち、夜明けとともに東から再生すると信じられていたのよ。

この作品は地平線に沈んだ夜の太陽を表すと考えられているの。メキシコ先住民の世界観では、太陽は沈んだ(死んだ)のち、夜明けとともに東から再生すると信じられていたのよ。 こっちはなんだほ。

こっちはなんだほ。

背景の写真は「羽毛の蛇ピラミッド」。羽毛の蛇神とシパクトリ神の頭飾りは、ともに王権の象徴とされているのよ。

背景の写真は「羽毛の蛇ピラミッド」。羽毛の蛇神とシパクトリ神の頭飾りは、ともに王権の象徴とされているのよ。 背景があるから、現地の様子が分かりやすくて、展示室を歩いていて楽しいほ。旅行気分だほ。

背景があるから、現地の様子が分かりやすくて、展示室を歩いていて楽しいほ。旅行気分だほ。 私もトーハクくんと旅行できて楽しいわ。次は、第三章「マヤ 都市国家の興亡」にいってみましょう。

私もトーハクくんと旅行できて楽しいわ。次は、第三章「マヤ 都市国家の興亡」にいってみましょう。

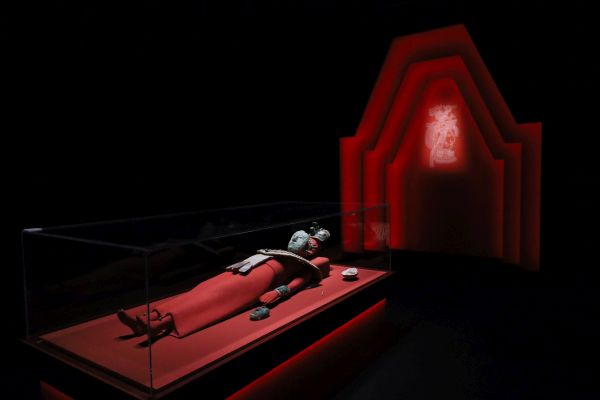

まっかっかだほ!

まっかっかだほ! マヤ地域に碑文や王墓を伴う王朝が明確に成立したのは1世紀頃。この頃、ピラミッドなどの公共建築や集団祭祀、精緻な暦をはじめ、力強い世界観を持つ王朝文化が発展したの。なんと当時のマヤの都市の神殿は真っ赤に塗られていたみたいよ。

マヤ地域に碑文や王墓を伴う王朝が明確に成立したのは1世紀頃。この頃、ピラミッドなどの公共建築や集団祭祀、精緻な暦をはじめ、力強い世界観を持つ王朝文化が発展したの。なんと当時のマヤの都市の神殿は真っ赤に塗られていたみたいよ。 厳かな雰囲気の部屋にやってきたほ。

厳かな雰囲気の部屋にやってきたほ。

この展覧会一番の注目作品である「赤の女王」の展示空間よ。赤の女王は都市国家パレンケの黄金時代を築いたパカル王の妃と言われているわ。

この展覧会一番の注目作品である「赤の女王」の展示空間よ。赤の女王は都市国家パレンケの黄金時代を築いたパカル王の妃と言われているわ。

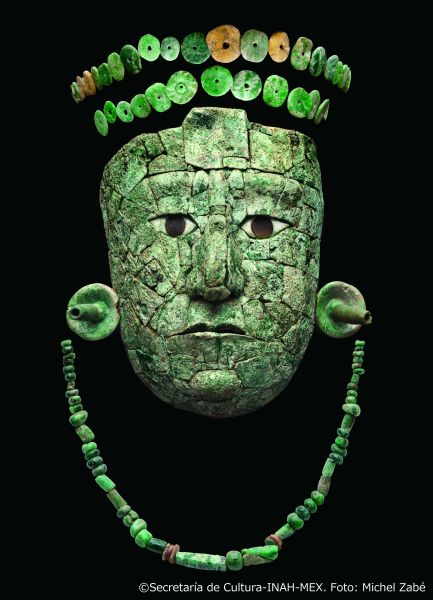

表情がやわらかい感じがするほ。

表情がやわらかい感じがするほ。 「赤の女王のマスク」をはじめ、王妃の墓の出土品は王朝美術の傑作ともいわれているのよ。女王の人柄がなんとなく伝わるような作品ね。

「赤の女王のマスク」をはじめ、王妃の墓の出土品は王朝美術の傑作ともいわれているのよ。女王の人柄がなんとなく伝わるような作品ね。

最後は第四章「アステカ テノチティトランの大神殿」だほ。

最後は第四章「アステカ テノチティトランの大神殿」だほ。 アステカは14世紀から16世紀にメキシコ中央部に築かれた文明よ。首都テノチティトラン(現メキシコシティ)は湖上の都市で、中央に建てられたテンプロ・マヨールと呼ばれる大神殿にウィツィロポチトリ神とトラロク神が祀られていたの。アステカも、他の文明の伝統を継承して、王や貴族を中心とする支配者層によって他の地域との儀礼や交易、戦争が行われていたのよ。

アステカは14世紀から16世紀にメキシコ中央部に築かれた文明よ。首都テノチティトラン(現メキシコシティ)は湖上の都市で、中央に建てられたテンプロ・マヨールと呼ばれる大神殿にウィツィロポチトリ神とトラロク神が祀られていたの。アステカも、他の文明の伝統を継承して、王や貴族を中心とする支配者層によって他の地域との儀礼や交易、戦争が行われていたのよ。

巨大な彫刻があるほ。鳥の口の中に人の顔が見えるほ。

巨大な彫刻があるほ。鳥の口の中に人の顔が見えるほ。 テンプロ・マヨールの北側、鷲の家で見つかった像で、戦闘だけでなく宗教においても重要な役割を担ったアステカの勇敢な軍人とされているのよ。

テンプロ・マヨールの北側、鷲の家で見つかった像で、戦闘だけでなく宗教においても重要な役割を担ったアステカの勇敢な軍人とされているのよ。

こっちの青い壺は…2本の鋭い牙がついてるほ。これに噛まれたら痛そうだほ。

こっちの青い壺は…2本の鋭い牙がついてるほ。これに噛まれたら痛そうだほ。 雨の神であるトラロクはメソアメリカでもっとも重要視され、多くの祈りや供え物、生贄が捧げられたの。水を貯えるために壺にトラロク神の装飾を施すことで、雨と豊穣を祈願したの。展示はここまでね。

雨の神であるトラロクはメソアメリカでもっとも重要視され、多くの祈りや供え物、生贄が捧げられたの。水を貯えるために壺にトラロク神の装飾を施すことで、雨と豊穣を祈願したの。展示はここまでね。 ばっちり記念写真を撮っていくほ。

ばっちり記念写真を撮っていくほ。

トゥーラのアトランティスさんじゃない!ツーショットうらやましいわ!

トゥーラのアトランティスさんじゃない!ツーショットうらやましいわ! オリジナルグッズも盛りだくさんだほ。

オリジナルグッズも盛りだくさんだほ。 会期は9月3日(日)までよ。お見逃しなく!

会期は9月3日(日)までよ。お見逃しなく!カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、「古代メキシコ」

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2023年07月31日 (月)