1089ブログ

12月1日(土)・2日(日)、トーハクボランティアデーが開催され、ボランティア募集説明会と活動紹介ツアー、たくさんのガイドツアーが実施されました。

ボランティア募集説明会も開催されたことから、トーハクボランティアとして活動してみたい、どんな活動か知りたい、という方のご参加も多くありました。

また、お目当てのガイドツアーを目指して、もしくはたくさんのガイドツアーに参加してみたいとの思いでご来館された方もあったようです。

トーハクボランティアデーがどんなイベントかは、ボランティアデー紹介のページや、1089ブログ11月26日記事「今年も行います!トーハクボランティアデー」をご覧ください。

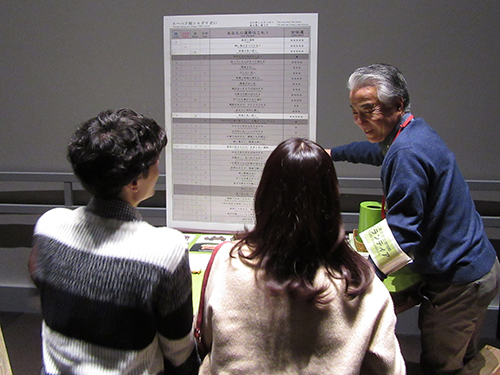

トーハク職員による募集説明会

募集説明会では、トーハクボランティアの活動内容や応募時の注意点などをご説明しました。

「ボランティア」のイメージは人それぞれ。館によって、組織によって、ボランティアの考え方や活動のあり方は少しずつ異なります。

そこで、ボランティア室長から「トーハクのボランティア」の考え方・特徴をお話ししました。

ボランティアと一緒にまわる活動紹介ツアー

トーハクのボランティアは、本館19室のみどりのライオンや、東洋館オアシスなどの体験コーナーで体験のサポートや、本館エントランスや本館17室でのご案内を基本的な活動として行っています。

それらの活動場所を現役ボランティアとともにめぐり、実際に活動者がいる場合は、活動しているボランティアからもお話を聞いてもらいました。

活動紹介ツアーの参加者の方は、トーハクボランティアへの応募を考えている方も多く、活動の実際について、具体的にご質問されていました。

ガイドツアーも2日間で網羅!

トーハクのボランティアには16の自主企画ガイドグループがありますが、そのうち、15のグループがこの2日間でガイドツアーやワークショップを実施しました。

いつもはばらばらの日程で実施されるガイドツアーが、この2日間に集中して実施されることもあり、ガイドツアーをはしごされるお客様も。

ガイドツアーの参加人数も50人~100人に至るものもありました。ご参加の人数が多く、作品が見えにくい方もあったかもしれません。しかし、ボランティアの熱いガイドがみなさまの作品鑑賞の一助になっていればと思います。

たくさんのお客様にご参加いただき、ボランティアのみなさんも、生き生きと活動していたように思います。

ボランティアデーは特別バージョンのワークショップもありました。

アートスタジオグループ実施の勾玉づくりのワークショップは、通常は子ども向けに実施していますが、この日はボランティアデー特別バージョンとして、大人向けに実施しました。

もちろん通常の活動もやってました

ボランティアデーイベントがたくさん実施されているなかでも、通常の活動も行っていました。

館内各所でのご案内や体験活動のサポートなど実施しておりました。

12月1日(土)には月例講演会が開催されました。

こちらでは、トーハクボランティアのイベント班のメンバーがイベント運営補助の活動をしていました。

写真は、講演会の資料準備の様子です。

トーハクボランティアは、トーハクが大好きで、その魅力を皆様にも味わっていただきたいと思い、活動しています。

現在、平成31年度から3年間活動するボランティアを募集しています。

応募方法はこちらの募集案内をお読みの上、郵送でお送りください。

応募期間は12月10日(月)~平成31年1月10日(木)(17:00必着)です。

みなさまのご応募お待ちしております。

| 記事URL |

posted by 永田香織(ボランティア室アソシエイトフェロー) at 2018年12月10日 (月)

トーハクくんがいく! 「世界キャラクターさみっとin羽生」に行ってきたほ!

ほほーい!ぼくトーハクくん!

11月24日(土)ぼくとユリノキちゃんで、「第9回 世界キャラクターさみっとin羽生」に出場するために埼玉県羽生市に行ってきたんだほ!

トーハクブースの前で記念撮影だほ!

去年も出場した「世界キャラクターさみっとin羽生」だけど、みんな知っているほ?

日本の色々な地域や海外から300以上のキャラクターが集まる、大盛り上がりのイベントなんだほ!

イベント会場はとっても広かったほ!

今年もPRステージに参加したほ!

得意のダンスでジャンプも披露したほ!

そして今年は去年よりもパワーアップして、ワークショップ「もようスタンプでポストカードをつくろう」も実施してきたほ!

ワークショップの道具だほ!

子どもたちに大人気だったほ!

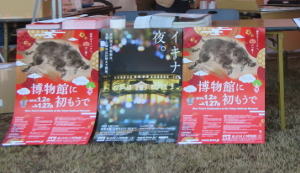

もちろんトーハクの広報大使だから展覧会のこともアピールしてきたほ!

新春イベント「博物館に初もうで」と「イキナ、夜。」のポスターでアピールだほ!

久しぶりにトラりんにも会ったほ!

相変わらずやんちゃだったほ・・・

今年もたくさんの友だちに会えたほ!

ご近所さん、浅草新仲見世の新にゃか!

群馬古墳フェスタ2018でも会った、はにわ友達の埼玉県本庄市のはにぽん!

去年も羽生で会った長崎県島原市のしまばらん!

愛媛県のみきゃん、ダークみきゃん!

山梨県甲斐黄金村・湯之奥金山博物館のもーん父さん、静岡県富士宮市のさくやちゃん、埼玉県羽生市のザリガニ博士!

大集合だほ!

山梨県甲斐市のやはたいぬ、衣装がかわいかったほ!

大集合パート2!

愛知県知立市のちりゅっぴ! 広島県呉市の呉氏!(名札いらずだほ・・・)

栃木県栃木市のとち介と神奈川県川崎市宮前区の宮前兄弟!

たくさんの友だちに会えてとってもうれしかったほ!

これからもみんな、ぼくとユリノキちゃんに会いにトーハクに来てほ!

おまけ

さすがのトラりんもユリちゃんにはかなわないほ・・・

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2018年12月07日 (金)

デュシャンをみる〈考える〉ことで、日本美術を考える〈みる〉ことはできようか?

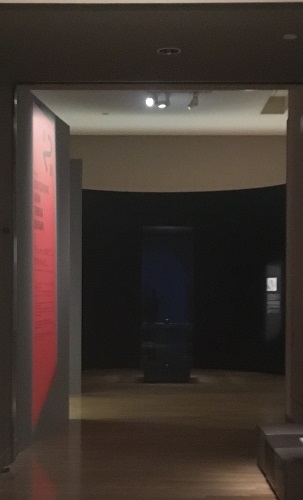

今年は、デュシャン没後50年にあたります。特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」(2018年10月2日(火)~12月9日(日))にも、連日多くの皆さまにご来場いただいており、ありがたいかぎりです。

第1部の展示の最後に《遺作》映像をみ終わると、頭の中は「デュシャン」の世界でいっぱいになって、「デュシャン脳」になってしまったのではないでしょうか。会場隅にある消火器をみても、「レディメイド?」と思ってしまうくらい、デュシャン作品の印象が強く、さまざまな思いがめぐっているのではと思います。

続く第2部「デュシャンの向こうに日本がみえる。」は、当館所蔵の日本美術の作品を展示しています。頭の中が「デュシャン」に占拠されている状態のまま、日本美術の作品をみたらどうなるか、という試みです。日本美術がデュシャンに先じているとか、デュシャンの作品と日本美術を「比較」してどちらが優れているか、という表層的なことを推奨しているわけではありません。

古く日本でつくられたものは、もともと西洋社会と異なる価値観で培われてきたものです。しかしその多くが現在は、美術館や博物館という場所で飾られ、ケースに入れられ、うやうやしく展示する、という形式でご覧になることが多くなっていると思います。

国宝や重要文化財という価値付けがなされているものや、教科書に載っていて多くの人が知っている文化財を、展示室で確認し、安心するということにも意味はあるでしょう。しかし、この展覧会では、また違った視点から日本美術を見てもらえればと思っています。

今回、デュシャンの世界を堪能されるたことで、「作品」「芸術」「アート」「美」ってなんだろう、ということも含めてさまざまに「考えて」いただける機会ですので、第2部ではデュシャンに浸った目を踏まえながら、5つのテーマを設けて各作品を紹介しています。

まず、第2部に向かう通路の突き当たりは「黒楽茶碗 銘 むかし咄」です。

網膜に映る像を拒否する茶碗

第1章「400年前のレディメイド」では、この黒楽茶碗と伝利休作「竹一重切花入 銘 園城寺」を展示しています。利休は唐物という高価な将来品で設えるものであった茶室の世界に、そこいらにあった竹を「ただ」切って花入としたり、また、真っ黒で手の感触が残ったような手づくねの楽茶碗を用いたりしました。利休が示したものは、竹や土がもともと持っていた価値の位相を、著しく変えてしまったといえるでしょう。

意外に大きな竹の筒

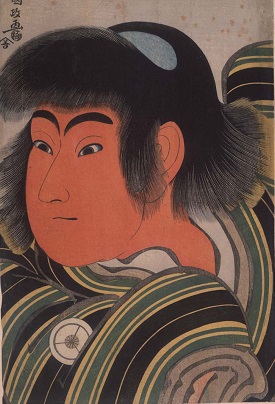

第2章「日本のリアリズム」は、浮世絵の中でも異端といえる写楽の作品と、より伝統的な浮世絵版画を合わせて展示しています。

浮世絵に描かれる人物の中でも役者絵は今でいうブロマイド(今時あるのかわからないですが、芸能人の生写真みたいなものでしょうか)で、役者の「かっこいい」姿が期待されます。ところが、写楽はより実物の特徴をはっきりと表して役者の顔を描きました。ちょっと大きすぎる鼻だったり、しゃくれた顎だったり。いまならフォトショで修正するところかもしれません。当時も多くの浮世絵は理想化(修正後)されたステキな姿を表していますが、写楽の役者絵は決してそうした姿ではありません。写楽は目に見えない、役者の内面が現れる表情を写そうとしたのでしょうか。デュシャンは目に見えないものを表現しようとしたかもしれませんが、写楽はそれまでの浮世絵における人物表現の枠から飛び出した役者を描いています。

写楽(向かって右)と国政(同左)が描いた同じ四世岩井半四郎。

ご本人はどちらを気にいったでしょうか。

第3章「日本の時間の進み方」は、絵画空間に「時間」を表現した絵巻を取り上げました。第1部第1章の《階段を降りる裸体 No. 2》では、人が階段を降りる様子が1画面に表されています。古く西洋でも同一場面に異なる時間を収めた絵画は、しばしば描かれていますが、近代ではその手法は取り上げられなくなりました。一方、日本の絵巻は古来、長い画面に同じ人物が時間を追って描かれる「異時同図法」と呼ばれる手法で、絵画の中に時間の経過を表しています。絵巻は本来、少しずつ順に開いて場面ごとに見ていくもので、展示しているようにすべての部分を一度に見るものではありません。1場面ずつ見てゆくことを想像しながら横長の絵をみてゆくにつれ物語が動き出すように見えてくる感覚が生じます。

酒吞童子絵巻 巻下(部分) 鬼の首が斬られ、その首が頼光を襲う

第4章は「オリジナルとコピー」です。「コピー」というと「真似」「模倣」として、価値を低くみることもあります。しかし古来芸術家は、ほぼ先達を「倣って」作品をつくってきました。日本の絵画でも、描く主題、またその表し方も「型」があって、絵師はその型を勉強し、繰り返し師匠や私淑する絵師の「作品」を模倣し、描き方と技術を身に着け、自身の作品を生み出しています。西洋絵画でも古典絵画であれば同様です。つまり「オリジナル」は「コピー」であり、その「コピー」もまた次の世代にとっては「オリジナル」となります。つまり、いわゆる「原品」であることが芸術的価値の高さを示すものではないといえます。

デュシャンはレディメイドのレプリカを作り、「デュシャン」という署名を記します(自身で書いたものばかりでない)。サインが、そのレプリカに記されている、ということのほうに大きな意味があります。そして日本の絵画でも作られた作品の形ではなく、「誰」が作ったか(「雪舟」が描いた、など)ということのほうがもっと重要なのです。

第4章「龍図」展示風景 (右)俵屋宗達筆 (左)狩野探幽筆

最後は第5章「書という芸術」です。東洋では書は伝統的に造形上の最高位に置かれ、絵画や立体作品の上とされました。

江戸時代の本阿弥光悦は「寛永の三筆」といわれた能書家です。その書は書かれた内容をただ「読む」のではなく、筆勢や墨の濃淡のリズムを感じ、下絵とされた絵との調和を味わう総合芸術となっています。

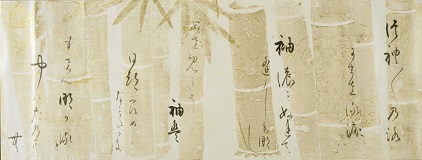

書は文字であるため、字を読もうとしてしまうのですが、「摺下絵和歌巻」をみてみると、全体の調和や墨色によるリズムもみえてきます。

デュシャンのたとえば《The》という作品で「The」の部分を★に変えたものや、目に映ったものを描いたわけではなく、概念〈コンセプト〉を表した《大ガラス》のような作品

を経験した後だと、字をみて内容を追わない見方も楽しめるかもしれません。

摺下絵和歌巻(部分)本阿弥光悦筆

「袖」の字など濃い墨で書かれ、画面構成にリズムを生んでいる

デュシャンを通して日本美術をみる、あるいはその後もう一度、デュシャンに戻って考える、など、さまざまな「視点」から、デュシャンと日本美術をみて、考える楽しみを味わっていただければ、と思います。

デュシャンをきっかけにトーハクをより楽しんでいただければ幸いです。

カテゴリ:2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(研究員・本展ワーキンググループチーフ) at 2018年11月30日 (金)

こんにちは、ユリノキちゃんです!

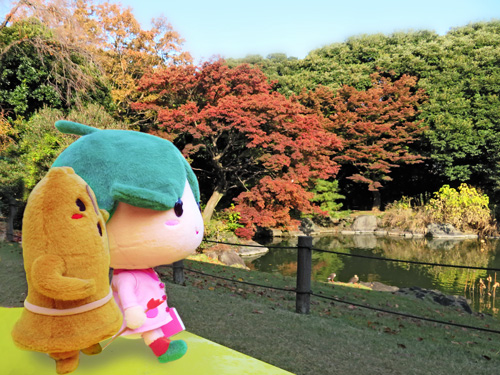

今日は、12月2日(日)まで開放中の秋の庭園を皆さんに紹介いたします♡

![]() 毎年11月の下旬になるとイチョウやカエデのお色直しも済んで、いっそう庭園散策が楽しくなります。

毎年11月の下旬になるとイチョウやカエデのお色直しも済んで、いっそう庭園散策が楽しくなります。

そう、今年もこれからが見頃なんですよ。

![]() まずは、本館北側のバルコニーを背に、備えつけのベンチから眺めてみてくださいね。

まずは、本館北側のバルコニーを背に、備えつけのベンチから眺めてみてくださいね。

黄色味がかってきたイスノキやシイノキに赤茶のカエデ。茶室の転合庵と池には鴨さんがスイ~。

トーハクならではのイチオシ鑑賞スポットです。

![]() 右に目を向けると、大きなハゼノキが。

右に目を向けると、大きなハゼノキが。

まだらに色づいて、時雨がそのまま紅葉の景色になったみたいで素敵ですね。

![]() 今度は茶室・応挙館のほうに行ってみます。イチョウの色づきはどうかしら?

今度は茶室・応挙館のほうに行ってみます。イチョウの色づきはどうかしら?

ここから見ると、西日があたった本館が、とーっても幻想的。

![]() そしてここは六窓庵。

そしてここは六窓庵。

ちょっと暗い中にあるのが人気なのかしら、写真を撮っている方もたくさんいらっしゃいました。

振り向いたら、こんなキレイな景色。

![]() 転合庵にいく小路では黄色いセンリョウがお出迎えします。

転合庵にいく小路では黄色いセンリョウがお出迎えします。

可愛い!

![]() 紅葉だけじゃなくて、冬支度をはじめようとする緑の中に、いろんな色を見つけることがとっても楽しいですね♡

紅葉だけじゃなくて、冬支度をはじめようとする緑の中に、いろんな色を見つけることがとっても楽しいですね♡

![]() そういえばトーハクくんは?

そういえばトーハクくんは?

先に行ってるほ! って言ってたけど・・・

![]() あー!!!

あー!!!

![]() ユリノキちゃん、もう紹介は終わったんだほ?

ユリノキちゃん、もう紹介は終わったんだほ?

じゃ、一緒に庭園をなめるんだほ!

![]() (なめるじゃくて、ながめるよ。)

(なめるじゃくて、ながめるよ。)

![]() ・・・ま、いっか。

・・・ま、いっか。

![]()

![]() 秋の庭園開放は、今週末の12月2日(日)までです。

秋の庭園開放は、今週末の12月2日(日)までです。

みなさん、ぜひ来てくださいねー。まってるんだほー!

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2018年11月28日 (水)

こんにちは。考古室研究員の山本です。

今回がはじめてのブログ登場です。皆さまどうぞよろしくお願いいたします。

ただいま平成館企画展示室では、特集「松山・徳島の考古学」(~12月25日(火))を開催しています。

この展示は考古相互貸借事業により、当館から作品をお貸出しするかわりに、松山市考古館と徳島市立考古資料館の所蔵する考古資料をお借りして展示しています。

入り口付近からみた西側ケース

この展示では地域の特性に触れることができるのも見どころのひとつ。両館からは、縄文時代から平安時代まで、多岐にわたる作品をお貸出しいただいています。

それでは同じ四国(高知)出身の私から、ふだん考古展示室でお目にかける機会のない魅力的な作品をご紹介しましょう。

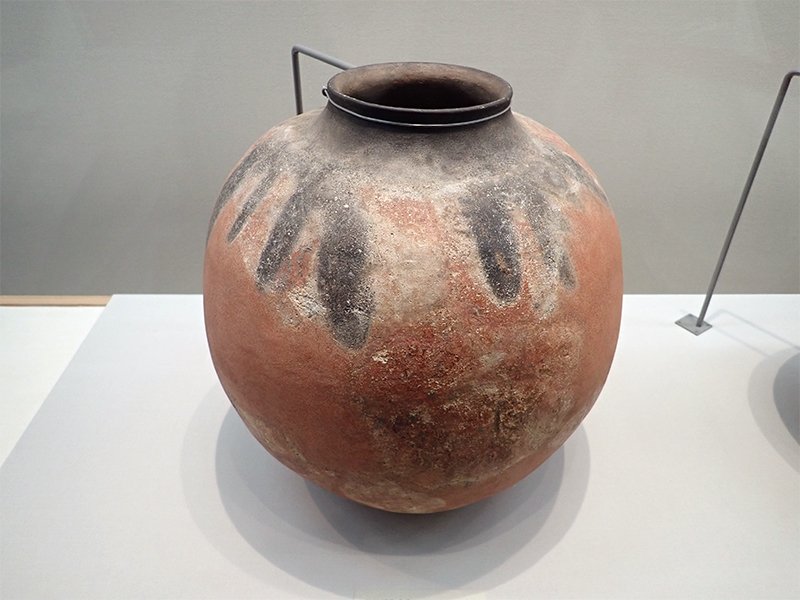

まず松山市からは、大渕遺跡の彩文(さいもん)壺形土器です。大渕遺跡は縄文時代晩期の遺跡で、松山平野に水田稲作が定着する過程を知るうえで重要な遺跡です。

彩文壺形土器 愛媛県松山市 大渕遺跡出土 縄文時代(晩期)・前1000~前400年 松山市考古館蔵

夏の縄文展で、いろんな土器をご覧になって縄文土器に強くなった皆さんも、この壺を見ればびっくりするのではないでしょうか?

まん丸なフォルムに、短い口。口の周りの黒い模様は、まるで茄子の“へた”のようですね。個人的には、地元の高知の美味しい秋茄子を思い出してしまいます。この模様は土器を焼くときに、こうなることを意図して炭素を吸着させたものと考えられます。つまり狙ってナスビのように仕上げたのです。

これは似たような土器が朝鮮半島からも見つかっていますが、全く同じものはありません。水田稲作が行われるようになる時期に突然あらわれた、謎の多い土器なのです。

次に、徳島市からは弥生時代に製作された木偶(もくぐう)です。

左:木偶 徳島市 庄遺跡出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀 徳島市立考古資料館蔵

ちょっとこわいリアルな表情の顔に、棒のような胴体部分。胴の部分は別の素材で組み合わせていたとも考えられています。

皆さんは縄文時代の土偶はよくご存知かと思いますが、この木偶は弥生時代のものです。こうした弥生時代の人形表現は、男女が対になるものが多くみられます。夏の縄文展でも、弥生時代の土偶形容器など男女一対になるものがありましたね。この木偶にもパートナーがいたかもしれません。パートナーはどんな姿だったのか、そもそもこの木偶さんは女性なのか男性なのか・・・興味は尽きません。

この他にも見どころたっぷりの展示となっていますので、ぜひ足をお運びいただけますと幸いです。

また、今回の展示で興味を持っていただけましたら、ぜひ松山と徳島へも足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。どちらもより多くの魅力ある考古資料、・・・そして美味しいお酒と海の幸が皆さまをお待ちしていることと思います。

出口側から見た東側ケース

毎年おこなってきました東京国立博物館での考古相互貸借事業も、今年度が最後となります。これまで楽しみにしてきてくださった皆さま、どうもありがとうございました。今後とも、当館所蔵資料での特集陳列は続けてまいりますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

| 記事URL |

posted by 山本 亮(考古室研究員) at 2018年11月27日 (火)