1089ブログ

仏像の前では皆真剣な表情で、時間を忘れて仏像と対峙します。慌しい日々を過ごす私達にとって、大切な時間といえるかも知れません。

『至宝とボストンと私』第8回目は、教育普及室長の丸山士郎(まるやましろう)さんと、快慶作 弥勒菩薩立像(みろくぼさつりゅうぞう)を見てゆきます。

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」弥勒菩薩立像のコーナー

『ヒントは銘文のなかに』

広報(以下K):最近、若い女性の間でも「仏像好き」が増えてきているようですね。

「仏像が見たくて、展覧会に来ました」というお客様も多くいらっしゃいます。

この展覧会で、メインの仏像作品といえばやはり…

丸山(以下M):快慶作 弥勒菩薩立像です。

弥勒菩薩立像

快慶作 鎌倉時代・文治5年(1189)

K:展覧会のチラシにもご登場いただいた、麗しい仏像ですね。

どういう作品なのか教えてください。

M:海外にある日本美術の名品は多くありますが、仏像となるとあまり多くはありません。その中ではとても優れた作品といえます。

12世紀は、内乱が続き世が乱れたことで、多くの人々が絶望の淵にたたされていました。そういう時代に、正しい教えを説き衆生を救うとされた弥勒菩薩に信仰が集まったのです。

この像は、鎌倉時代を代表する仏師、快慶がつくりました。現存する快慶作品の中で最も年代が古い像、つまり快慶が最も若い時につくった像です。

そのためか、快慶独特の表現よりも顔つきがふっくらしていて、表現にういういしさが残っているように見えます。

K:快慶独特の表現というのは、どんな特徴があるのでしょうか?

M:知的な表情、細身の体型、絵画的に処理された衣文、すこしめくれ上がったような上唇です。

K:ところで、最も若い時につくったと、どうして分かるのですか?

M:明治39年にこの像を修復した際、像内から納入品が出てきました。

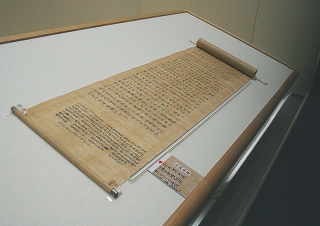

弥勒菩薩立像 像内納入品(弥勒上生経、宝篋印陀羅尼)

快慶奥書 鎌倉時代・文治6年(1190)

この経典の奥書には、快慶が作ったということが記されていますのでご注目ください。

快慶は、ある時からすべての作品に快慶の名前を残しています。そのため、史料に恵まれた仏師といえます。

K:きらきら輝いていて、保存状態も良さそうですね。

M:表面の金色は近年に修復されたものですが、全体的に状態は悪くないです。

快慶は若い頃から腕が良く、高い技術をもっていたためか、お像は今も壊れずに丈夫に残っています。史料としての意味でも大変重要な作品で、作風も優れているので、後世に残したい逸品です。

『端正、知的、流麗』

K:この作品の見どころはどこですか?

M:やはり、整った端正なお顔だちでしょう。切れ上がった目、小さめの口。ちょっとクールで、知的な印象を与えます。

K:目の中がうるんでいるように見えます!

M:玉眼です。仏像の目の部分をくり抜いて、内側から凸レンズ状の水晶を当てています。仏像が生きているかのように見せる工夫です。この像がつくられる30~40年前から、仏像に玉眼が用いられるようになり、この頃には一般的になっていました。

フォルムが美しい仏像ですね。複雑な形ではないのですが、上手いな!と思います。なかなか出来る仕事ではありません。

K:丸山さんがこの作品を最初にご覧になった時、どんな印象を持ちましたか?

M:資料の写真で見ていたとおり、まとまりの良い作品だと思いました。ぴちっとした肉づきや、はつらつとした感じがとても良いなと。

K:丸山さん、なんだか嬉しそうですね。「快慶の作品大好き!」という感じが伝わってきます。

M:大好きです。お顔の感じが全体的に好きなんです。

運慶の陰に隠れてフィーチャーされない存在ですが、もっと人気が上がっても良いのではと思います。

K:今回の展覧会で、きっとファンがもっと増えたと思います!丸山さん、どうも有難うございました。

専門:彫刻 所属部署:博物館教育課 教育講座室長

次回のテーマは「法華堂根本曼荼羅図」です。どうぞおたのしみに。

All photographs © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、彫刻、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年06月07日 (木)

今年の夏、トーハクの特別展は、凛とした「書」の世界に浸っていただきます。

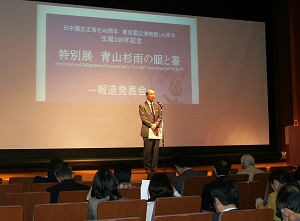

これに先駆けて、先月、平成館大講堂では特別展「青山杉雨の眼と書」の報道発表会が行われました。

同展覧会は、杉雨の生誕100年を記念する大規模な回顧展です。

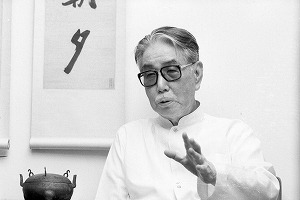

昭和から平成まで活躍した書家・青山杉雨(あおやまさんう 1912-1993)。

様々な書体に通じ、伝統的な書から新しい表現まで多彩な作品を生み出したほか、

多くの後進を育てたり、専門誌を発行するなど日本の現代の書壇を牽引して、

その功績から、平成4年(1992)には文化勲章を受章されました。

青山杉雨 (C)読売新聞社

報道発表会では、その人物像をより知っていただくための対談が行われました。

登壇者3人によるフリートークの対談。右から、杉雨のご長男である青山慶示様、

杉雨が設立に寄与した謙慎書道会の理事長である樽本樹邨(たるもとじゅそん)様、

日本書跡を専門とする当館副館長 島谷弘幸

杉雨の直弟子として指導を仰いだ樽本様から、

弟子たちの個々の長所を見いだし伸ばすことで、数々の書展で入選者を輩出したという、

師匠としての指導方法や、書に関する優れた鑑識眼についてお話いただいたかと思うと、

青山慶示様から、実はあまり多くを語らないシャイな一面があったことや、

夫婦二人三脚での創作活動の様子など、家族ならではのエピソードが語られました。

ゆかりのある方ならではのお話で、杉雨の功績を改めて実感しながら、親近感を覚えることができる内容でした。

皆様には展示や記念講演会を通じて、その魅力を実感していただけることと思います。

◆記念講演会

①7月21日(土)13:30~15:00 「青山杉雨の素顔」 島谷弘幸(東京国立博物館副館長)ほか

②8月11日(土)13:30~15:00 「青山コレクション」 富田淳(東京国立博物館列品管理課長)ほか

事前申込み制ですので、ぜひお早めに情報をご確認、お申込みください。

今回の展覧会の開催にあたっても、生前の杉雨を知る方々のご協力によって、

代表作が一堂に会することになりました。さらに杉雨の書斎を再現するなど、その素顔の魅力も伝える展覧会です。

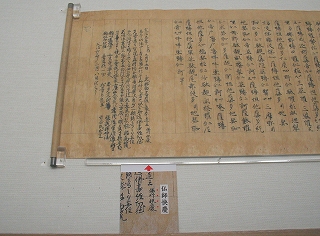

報道発表会でも、展覧会の概要を説明。スクリーンに映されているのは

ポスターデザインにも使われている杉雨の代表作「黒白相変」

(昭和63年(1988) 東京国立博物館蔵 青山慶示氏寄贈)

その展示は、三部構成。

第1部は、「青山杉雨の眼 中国書画コレクション」。

杉雨が、いわゆる「眼習い」として創作活動に生かした、優れた中国書画の作品を展示します。

第2部は、「青山杉雨の書」。

すぐれた「眼」を持つ杉雨によって生み出された作品の数々をご覧いただきます。

第3部は、「青山杉雨の素顔」。

書斎を飾った硯や水滴なども多数展示しますが、見どころは杉雨の書斎の再現。

ご家族のご協力により、実際の家具などをお借りしています。

詳しい展示や作品のみどころは、担当の研究員によるブログを順次公開いたします。

同展覧会にお越しになる前に、ぜひチェックしてみてください。

特別展「青山杉雨の眼と書」は、7月18日(水)より開催いたします。

カテゴリ:news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 林素子(広報室) at 2012年06月06日 (水)

こんにちは。

今日は特集陳列「女性画家」(2012年6月5日(火)~7月29日(日))についてご紹介します。

この展示は、トーハクが所蔵する絵画のうち、江戸時代中期から昭和初期に活躍した12人の女性の画家による作品を一堂に集めたものです。

狩野派から浮世絵、文人画まで、充実した内容をお届けします。

ところで、いきなりですがトーハクのウェブサイトコンテンツ「投票」の「あなたが選ぶ女性画家No.1は?」に参加してみませんか?

今回作品を展示する女性画家12人の代表作をご覧いただき、お気に入りを選んでみてください。

そして、もし迷ったら(迷わなくても)、「あなたは誰派?女性画家タイプ診断」をお試しください。

お勧めの作品がわかりますよ!

12人それぞれの人生や画家にまつわるエピソードも盛りだくさんです。

ちなみに、私は晴湖さんタイプでした・・・

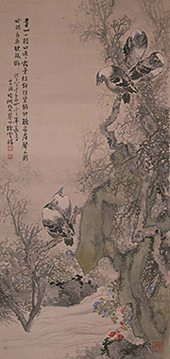

奥原晴湖筆 枯木群鳥 明治16年(1883) (2012年7月3日(火)~7月29日(日)展示)

モーダンガールとして仕事がんばるぞ~ 私は私!!

さて、トーハクには11万件を超える膨大な所蔵品があり、日頃からその調査・研究を実施しています。

今回の展示も、先輩と一緒に絵画作品の調査をするなかで「女性の画家って意外と多いなぁ」という印象を持ったところから始まっています。

現在のところ、日本絵画の作家のうち、女性と判別できたのは23人にのぼります。

記録が残されていたり、研究が進んでいて確実に女性と分かる人から、素性はわからないけれどその可能性が高いという段階まで、確信の度合は様々です。

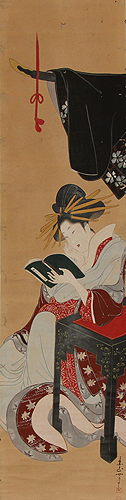

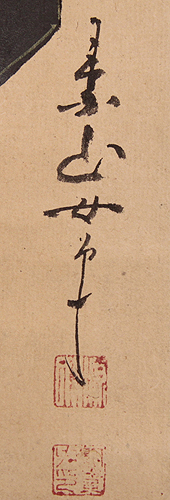

読書美人図 素山女筆 (展示予定未定)

例えばこの絵は「素山女」という落款があります。

女性画家は名前や画号に「女」(または「女史」)を書き添えることが多いため、この作家も女性と判断できるわけです。

詳しい素性は不明ですが、当館以外でも歌麿風の美人画が数点確認されています。

調査は進行中ですので、今後もさらに女性画家と判明する人物が出てくるかもしれませんし、

素性がわからなかった人物について詳細が明らかになることもあるかもしれません。

どうぞご期待ください。

女性画家たちの様々な人生が、どのような作品へ結実していくのか、ぜひ会場でご覧になってみてくださいね。

カテゴリ:研究員のイチオシ、ウェブおすすめコンテンツ

| 記事URL |

posted by 安藤香織(登録室) at 2012年06月05日 (火)

書を見るのは楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第15回です。

今回も、本館特別1室で開催中の、特集陳列「写された書-伝統から創造へ」(~2012年6月24日(日))からご紹介します。

写す、

ということが基本中の基本であることは、

何回も言ってきました。

その、写すことに

人生を捧げた人がいます。

田中親美(たなかしんび、1875~1975)です。

親美は15歳のときに、多田親愛(ただしんあい、1840~1905)の門に入りました。

多田親愛は、当時、帝国博物館(トーハクの前身)で働いていて、

親美に、博物館所蔵の古筆(こひつ、平安から鎌倉時代の能書の筆跡)を写させました。

また、親美の父親は、画家の田中有美(ゆうび、1840~1933)、

父親の従兄弟は、冷泉為恭(れいぜいためたか、1823~1864)です。

冷泉為恭は、幕末の動乱期にあって、自らの絵を探求するために模写を続けていました。

その為恭の影響と、多田親愛の教えがあって、

親美は若い頃から、古筆や絵巻などの模写をするようになります。

紫式部日記絵巻、源氏物語絵巻、元永本古今和歌集…今日に残る名品の数々です。

もちろん、原本があっての模本ですが、

模本にもドラマがあります。

大正9年(1920)、

厳島神社の依頼により、国宝「平家納経」の模本を作ることになります。

親美はすでに、書や絵の模写だけでなく、料紙の再現まで行っていました。

「平家納経」では、さらに、軸首や発装、題箋、紐、経箱などの工芸品の模造まで監督。

関東大震災にも遭遇しましたが、5年かかって完成した「平家納経模本」33巻は、厳島神社に納められました。

その後さらに作ったのが、今回展示の「平家納経模本」です。

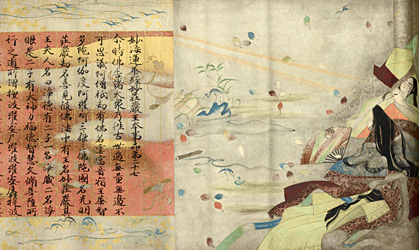

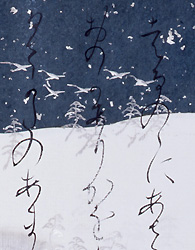

平家納経(模本)厳王品 田中親美筆 大正時代・20世紀 松永安左エ門氏寄贈 (右は拡大図)

(~2012年6月24日(日)展示)

原本=国宝 厳島神社所蔵 平安時代・長寛2年(1164)

料紙や題箋などの工芸や絵は、弟子たちと協力して作りましたが、

書は、田中親美自身が全部写したそうです。

ふつう模写は、

字をそっくりに写すことに集中してしまうため、

行間や筆の動きなどが不自然になってしまいます。

でも、

田中親美の模写は、不自然さを感じさせません。

一行ごとの原寸大の写真を、左に、上に、真下において、

何度も何度も見て、目に焼き付けて、書を写していきました。

自分を捨てて、執筆した人になりきって、書を再現することに集中する。

それはとてもたいへんな作業であったと、本人も述べています。

今回の特集陳列「写された書 ―伝統から創造へ―」では、ほかにも、田中親美が模写した

「本願寺本三十六人家集模本」などを展示しています。

本願寺本三十六人家集(模本) 田中親美筆 明治40年(1907) (右は拡大図)

(~2012年6月24日(日)展示)

原本=国宝 西本願寺所蔵 平安時代・12世紀

平安時代の作品を、明治・大正時代にこれだけ再現する、

その熱意と苦労の継続を想像してみてください。

文化財の保護と伝統文化の継承という

ふたつの大きな仕事を成し遂げています。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2012年06月04日 (月)

「生まれ変わった東洋館!」シリーズは今回で2回目です。

「耐震補強編2」として今回は、前回のブログでご紹介した「耐震補強方法」を用いて実際に行われた東洋館の「耐震補強工事」についてお話いたします。

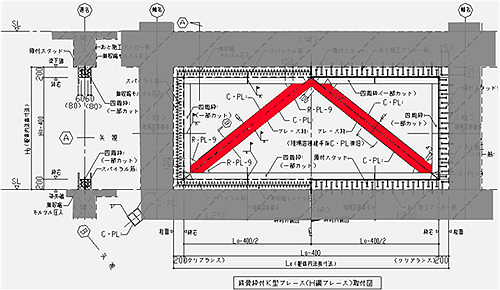

1)鉄骨ブレース

前回のブログでお話した通り、作品を展示しない附属棟においては鉄骨ブレースを主に採用しました。

図1は鉄骨ブレースを設置した壁を正面から見た図もの。灰色のところが建物の壁で、赤く着色された逆Vの部分が鉄骨ブレースです。

図1

さて、それでは実際にどのように工事するのか見ていきましょう!

図1のように逆Vの字のまま鉄骨ブレースを設置場所まで持っていければいいのですが、廊下などを経由して

持っていかなければならないため細かく工場で分断されて搬入されます。

台車に載せて壁にぶつけないように一つづパーツをこのようにえっちらおっちら運び・・・

すべて運び終えました! さあ、組み立てです!

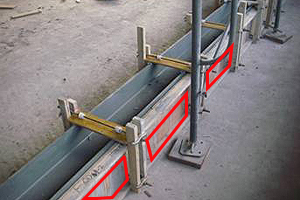

まず、工場であらかじめ作製した鉄骨ブレースをこのようにおいて…

上記の写真でばらばらに離れていた部分を溶接して繋げます。

繋ぎ合わせた鉄骨ブレースをいよいよ起こしあげていきます!

起き上って壁に固定されました。右の画像の赤く囲った部分にコンクリートを流して、鉄骨と建物を一体化させます。

最後は壁の色と合わせた塗装を行い完成です!

2)耐震壁

こちらは、鉄骨ブレースの工事に比べると、ちょっと大変です。

まず、耐震壁の増厚をする個所について、展示ケースの撤去作業を初めに行いました。写真では、カメラフラッシュに現場の粉塵が反射して雪のよう舞っています。これだけ粉塵が舞っているので作業員の方々もマスクをして作業しています。私もマスクしてこの工事現場に入ることがありました。歩いているだけでも息苦しく感じました。ここでの作業は、相当苦しかったのではないかと想像できます。

次は、埋設物探査です。壁の増厚はただ厚くするだけでなく、鉄筋を組んで強固なものにしなければなりません。鉄筋は文字通り人間でいう「筋」みたいなもので、これがなければいくら壁を厚くしても耐久力がでないため、あまり意味がありません。

さらにその鉄筋を既存の壁と一体化するため、既存の柱にアンカーボルトを打ち込みます。また、コンクリートを流すための型枠を固定するボルトを設置します。それらの作業の際に、コンクリートの内部にある鉄筋などを傷つけないようにするため、予め埋設物探査行いました。

まずは、壁の中の鉄筋など埋設されているものの位置を探ります。

次はアンカーボルトを打ち込む作業です。

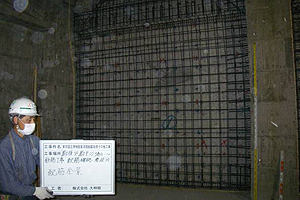

こうして、「鉄筋」が組みあがりました。

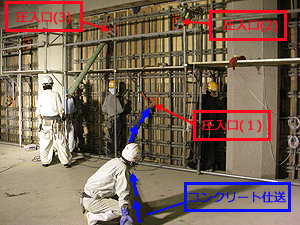

コンクリートの型を作るための「型枠」を設置します。

この型枠の裏側(鉄筋が見える側)にコンクリートを流します。

さあ、いよいよコンクリートを流し込みます。

コンクリートポンプ車でコンクリートを圧送し、型枠が組み終わった耐震壁に流します。

コンクリートを流し込んだ際に、型枠が崩れないよう鉄パイプでガチガチに固めているため、型枠の表面がほとんど見えていません。

コンクリートの圧入口はこの壁一枚で3か所あります。

一つの圧入口ではこの壁すべてにコンクリートが流し込めないからです。

画像下の圧入口(1)からコンクリートを入れ、その後、上の圧入口(2)、(3)から入れるという段取りです。ただ圧入するだけでは内部に鉄筋もあるため隅々まで行き渡らないので、作業員の方が木槌で型枠を叩いたり、携帯電話のバイブレーションのように振動する機械などで型枠の振動を利用して隅々までコンクリートを行き渡らせます。

なお、コンクリートが隅々まで行き渡っているかは測定器で調べることができます。

こうしてコンクリートを流し込んで所定の日数が過ぎたら型枠を取り外して…

これで「完成」です!

以上、耐震補強工事についてご紹介いたしました。

いかがでしたでしょうか?

これで作品も人も守ることが可能となりました。

このように何の変哲もない壁にも様々な技術を駆使し多くの手間をかけて施工をしています。

因みに、2011年3月11日の東日本大震災の時にはこの耐震工事のおかげさまで東洋館の建物自体は無事でした。

しかしながら、この震災により工事を中断しなくてはならない事態が発生し、現在、その残工事を行っているところです。

余談になりますが筆者はこの3月11日に東洋館の地下1階にいました。

この話についてはまた次回以降にでも・・・。

ここまで、読んでいただきありがとうございました!

次回は「タイル編」としてタイルの製作についてのエピソードをご紹介したいと思います。

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 白澤利紀(環境整備室係長) at 2012年05月30日 (水)