1089ブログ

興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」(9月26日[火]~11月26日[日])は、来場者40万人突破を記念して、11月14日(火)にセレモニーを行いました。

トーハクの特別展で40万人突破のセレモニーを行うのは、特別展「始皇帝と大兵馬俑」(2015年10月27日[火]~2016年2月21日[日])以来のこと!

こんなにも多くのお客様にご来館いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

セレモニーにご出席のお客様は、埼玉県越谷市からお越しの青木陽子さんです。

今日は埼玉県民の日で、息子さんの小学校はお休み。「せっかくの機会なので」と、息子さんとお嬢さん、そしてお母さまとご一緒にご来館くださいました。

大学では考古学を学ばれていたという陽子さんだけに、お子さんたちとご一緒に、何度もトーハクに来てくださっているそうです。

特別展「運慶」40万人セレモニー

右が副館長の井上洋一、その隣が青木陽子さん。

トーハクくん、ユリノキちゃんにはさまれて元気にピースをしているのが、息子さんとお嬢さん、そしてお母さまです

陽子さんには、当館副館長より展覧会図録のほか、興福寺さんからご提供いただいた限定の御朱印帖などを、記念品として贈呈しました。

「奈良が大好きなんです」という陽子さん。特別展「春日大社」(1月17日[火]~3月12日[日])を見にご来館された時に、チラシをご覧になって「運慶」展開催を知ったそうです。

「仏像を360度から見られるなんて、普通ではあまりないことなので楽しみです。それに、仏像は立体で大きなものなので、子どもたちにも見やすいのではないかと思います」とお話しくださいました。

特別展「運慶」は11月26日(日)まで。

ラスト5日間、11月22日(水)~26日(日)の期間は、「運慶」展と、黒田記念館を除く総合文化展は午後9時まで開館することが決定しました!(入館は閉館の30分前まで)

また、閉幕が迫り連日多くお客様にお越しいただいております。

最新の混雑状況はTwitter @unkei2017komi でご確認ください。

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2017年11月14日 (火)

”メジャーリーグ”昇格への長い道のり -特集「室町時代のやまと絵」のみどころ-

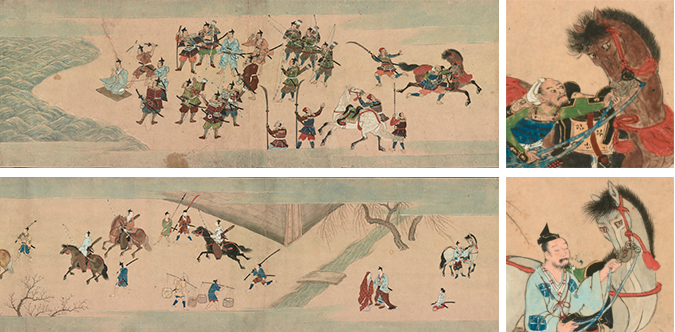

現在、本館2階 特別1・2室で「室町時代のやまと絵―絵師と作品―」(2017年10月24日(火)~12月3日(日))と題する特集を行なっています。

この特集は東京国立博物館の所蔵品を中心に、室町時代に制作されたやまと絵をテーマとして、その豊かな表現世界を紹介する意図のもと、企画したものです。

これらの作品のなかには、前代までの作品とは異なり絵師の名前が判明する作例も多くみられることから、”絵師と作品”をサブテーマとしました。

ただ、室町時代のやまと絵と聞いて、具体的なイメージがなかなか思い浮かばないのではないでしょうか。

室町時代の美術と言えばやはり、京都の金閣や銀閣に代表される、足利義満の北山文化や足利義政の東山文化、もしくは雪舟をはじめとする水墨画の印象が強いのではないかと思います。

それもそのはず。中学校の歴史の教科書や高校の日本史の教科書でも、残念なことに室町時代の文化の項でやまと絵はほとんど取り上げられていません。

昨今注目を浴びる日本美術のスター選手(作品)に比べ、非常にマイナーな存在と言っていいでしょう。

とはいえ、私も大学で日本美術史の授業を受けるまで、その存在は全く知らなかったので、偉そうなことは言えません。

ですが、その授業で平安時代や鎌倉時代とは異なる、いわく言い難い室町やまと絵の魅力を知り、卒業論文は室町時代のある絵巻を取り上げたものでした。

それから十数年、今回、室町やまと絵を紹介する特集が組めたことを心からうれしく思っています。

前置きはさておき、今回は大きく三つのテーマから「室町時代のやまと絵」を紹介しています。

最初のテーマが「室町時代のやまと絵屏風」。

室町時代のやまと絵が注目されるようになったのは、ある作品の「発見」がきっかけでした。

それが今回展示している「浜松図屏風」(個人蔵)です。

室町時代、15世紀にさかのぼる制作とされるこの屏風の発見により、多くの室町やまと絵屏風の発掘が進み、この時代のやまと絵の研究が大きく進みました。

重要文化財 浜松図屏風 室町時代・15世紀 個人蔵 (展示:~2017年11月12日(日))

金によってまばゆい輝きを放つ安土桃山時代や江戸時代の屏風とは異なる、月夜で淡く、にぶい光を放つような印象を受ける、室町時代やまと絵屏風随一の優品。

今回の展示では、この「浜松図屏風」のほか、いくつかの室町やまと絵屏風を展示しています。

重要文化財 松図屏風 伝土佐光信筆 室町時代・16世紀 (展示:通期)

室町時代後期の絵所預(えどころあずかり)、土佐光信筆の伝承を持つ屏風。

今年、重要文化財に指定された作品で、本年度の「東京国立博物館 展示・催し物のご案内」(※配布は終了しました)の表紙も飾っています。

二つ目のテーマが「六人のやまと絵師たち」。

京都・嵯峨の清凉寺に伝わる「融通念仏縁起絵巻」を紹介しています。

この絵巻、詞書を後小松上皇や将軍足利義持をはじめとする豪華メンバーが執筆しており、それだけでも非常に貴重な作ですが、絵の筆者が分かる点でも非常に稀有な作例です。

というのも、絵巻の裏側に絵師の名前を記した紙が貼ってあり、これにより六人の絵師たちが分担して描いたことが判明するのです。こうした作例は類例がありません。

|

重要文化財 融通念仏縁起絵巻 巻上(裏面、部分) 六角寂済・粟田口隆光・藤原光国・藤原行広・永春筆 室町時代・応永24年(1417) 京都・清凉寺蔵 (展示:~2017年11月12日(日)) 上巻第三段を担当した粟田口隆光の名前があります。絵巻の裏面ですので、残念ながら展示室ではご覧いただけません。 |

今回は上下巻を前後期に分け、ケースいっぱい、15メートルほど展示しています。

絵師たちの筆遣いの違いにご注目ください。やはりそれぞれに個性があります。

三つ目のテーマが「宮廷絵所預 土佐光信と光茂」。

宮廷絵所預とは、天皇から任命される、いわば絵師たちのトップに与えられる役職。清凉寺の「融通念仏縁起絵巻」にも新旧の絵所預が含まれていますが、室町時代の中後期にこの役職を独占したのが土佐光信と光茂の親子です。

例えば「清水寺縁起絵巻」は、同時代の史料から土佐光信が最晩年の頃に描いたことが知られます。ただこの中に画風の異なる段があり、息子光茂が担当したと考えられています。

今回の展示では、この親子競演の二段分を比較しながらご覧いただけます。

重要文化財 清水寺縁起絵巻 巻下(部分) 土佐光信・土佐光茂筆 室町時代・永正14年(1517) (展示:通期)

上が光信筆。下が光茂筆。親子でも、画風がだいぶ異なることが分かります。

室町時代の土佐派と言えばこの光信、光茂なのですが、今回はこの二人に大変縁のある人物の作品を展示しています。

一人は土佐光久の「清水寺図扇面」。光久は別名、千代。

光信の娘で、狩野元信に嫁いだとされる女性画家です。

狩野派が土佐派のやまと絵技法を取り入れたきっかけとなったとして、狩野派で大変評価の高い人物です。

清水寺図扇面 伝土佐光久筆 室町時代・16世紀 (展示:~2017年11月12日(日))

千代は光信、元信に絵を学んだとされます。この作品にはそういった様子がなかなかうかがえないのが苦しいところ。おそらくは別人の作と考えられます。

もう一人が土佐光元。光茂の息子で絵師を目指しながら、織田信長に仕え、従軍した先で戦死してしまうという、かなりドラマティックな人生を送った絵師です。

光元の戦死により、土佐家は断絶。江戸時代になり土佐光起が絵所預に復帰するまでのおよそ100年間、土佐派は停滞。その間に狩野派がまさに画壇の天下を取ることになります。

源氏物語図扇面 伝土佐光元筆 室町時代・16世紀 (展示:2017年11月14日(火)~)

この作品、当初はこの特集での展示を予定していませんでした。というよりも、収蔵庫にありながら不覚にもその存在を知らなかった作品です。千代の清水寺図扇面などとともに「土佐光元」の札のある扇があり、「何だこれ?」と開けてびっくり! の作品でした。

光元筆と確実視される作品との比較から、真筆である可能性は高いのではないかと考えています。また別の機会に改めてご紹介しましょう。

このほか、この特集では、四つ目のテーマとして、室町時代やまと絵師たちの活動を知る重要史料、「土佐家文書」を取り上げています。

ここでは触れられませんでしたので、今回刊行した図録をご参照下さい。

室町時代のやまと絵が日の目を見るようになってからまだ半世紀。

この特集が、いまだ認知度の低い室町やまと絵を広くみなさまにお目に掛ける機会となるのはもとより、室町時代のやまと絵が歴史の教科書に掲載され、「マイナーリーグ」から「メジャーリーグ」へ昇格する日が来ることを願ってやみません。

そうしたサポーター形成のためにも、皆さん是非、特集の会場へお運びください。

特集 室町時代のやまと絵―絵師と作品―

本館 特別1室・特別2室 2017年10月24日(火)~ 2017年12月3日(日)

※会期中、展示替えがあります。作品リストをご覧ください。

図録 室町時代のやまと絵―絵師と作品―

編集・発行:東京国立博物館

定価:1,080円(税込)

当館ミュージアムショップにて販売。

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕(特別展室) at 2017年11月07日 (火)

フランス人間国宝展(9月12日(火)~11月26日(日)、表慶館)の展示・照明デザインが、哲学的とも思えるエレガントさで仕上がりました。

「フランス人間国宝展」会場の表慶館

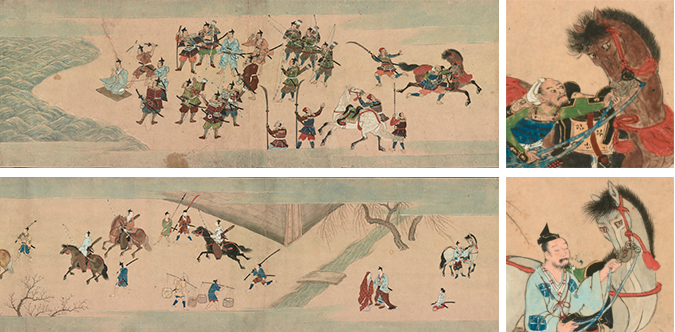

その空間の質を最も向上させるのは、展示デザイナーのリナさんの空間コンセプトと、そのイメージをできる限りリアルなものとするための、照明ディティールへの徹底したこだわりです。

来日した展示デザイナー、リナ・ゴットメさんと、天目茶碗への照明の明るさを相談・確認する。

事前にフランスから送られてきたLED照明器具のビーム角(光の照射角度)の仕様が、茶碗のサイズに合わないため、、予め用意しておいた「グレア=眩しさをカットするスヌート(筒)」を取りつけて、展示予定の天目茶碗を輸送箱から取り出し、明るさ・強さ/反射光の眩しさの具合を検証します。

少しだけその秘密を紹介します。

最初の打合せ資料にあった、第1室の展示イメージを見て、ぜひこの空間を実現したい!と思ったものの、

次の瞬間には、さて現実的なことを考えると…

私事ながらフランスとの仕事は、2002年、パリ日本文化会館での「HANIWA展」以来のことで、久しぶりに彼らとの展示・照明デザインのプロセス体験が蘇りました。その展示で、日本の埴輪を見せるために彼らが大切にしたことは、「異文化を直感的に感じること」のため、「快適な暗さへの誘い」と、「モノに吸い込まれるような感覚」ということでした。

パリ日本文化会館での「HANIWA展」の様子

はにわ ―悠久の守護者―Ⅴ-Ⅵ世紀 パリ日本文化会館 2001年

Haniwa, gardiens d'éternité des Ve et VIe siècles, Maison de la Culture du Japon à Paris, 2001

まず「異文化を直感的に感じる」というのは、それが、日本から海外へ文化財・美術品を紹介する展覧会であっても、また、外国から日本へ運ばれて日本で披露される場合も、展示されるモノが、つくられた歴史・社会的、文化・芸術的な背景を、それを見る人々に感じ・理解してもらうことが重要なことでした。

第1室 陶器:茶碗 Tenmoku(天目) ジャン・ジレル

つぎに「快適な暗さへの誘い」とは、言いかえれば「超日常的・形而上的経験」あるいは「異次元空間体験」を提供するための「しかけ」をデザインすることであるといえます。この度会場となった、表慶館の部屋ごとのボリュームと、フランスの人間国宝の作品とを、ダイナミックな鑑賞動線でつなぐ展開は、きっと見る人を飽きさせないでしょう。

第1室 陶器:茶碗 Tenmoku(天目)(部分) ジャン・ジレル

そして「モノに吸い込まれるような感覚」とは、余計なものを置かないことであり、展示作業時間ぎりぎりまで、まさに断捨離!のような、引き算のインテリアデザインを徹底しておこなうことでした。

「そこにモノを置くか/置かないか」について、人間国宝の作家・展示デザイナー・照明デザイナー・施工者・技術者・企画担当者、プロジェクトに関わる全ての現場スタッフが、細部まで徹底してこだわった成果をご覧ください。

「フランス人間国宝展」は、2017年11月26日(日)まで開催中

15人の匠による美と技の嬌艶。卓越した技と伝統、そして未来へと繋がる華麗な美の世界を展示室で体感してください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2017年11月02日 (木)

特別展「運慶」(9月26日[火]~11月26日[日])は、来場者30万人突破を記念して、11月2日(木)にセレモニーを行いました。

10日ほど前に20万人達成のお知らせをしたばかりですが、もう30万人です。

多くのお客様にご来館いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

30万人目のお客様は、名古屋市からお越しの坂(ばん)貴子さん。

坂さんには、当館館長の銭谷眞美より展覧会図録のほか、興福寺さんの御朱印帖(仮講堂の几帳をリユースした限定品!非売品です)を記念品として贈呈しました。

特別展「運慶」30万人セレモニー

中央が坂貴子さん、右は館長の銭谷眞美

ユリノキちゃんも一緒に記念撮影をしました

「今日は、たまたま時間が空いたので立ち寄りました」という坂さん。

セレモニーの始まる30分ほど前にご来館を決められたそうです。

そしてみごと30万人目のお客様に! 本展とのご縁を感じます。

展覧会のことはテレビを見て知ったそうで、特に無著像をご覧になりたいとのこと。

国宝 無著菩薩立像

運慶作 奈良・興福寺蔵 写真:六田知弘

「背中から見たり、血管などの細かい部分にも注目したいです」と語ってくださいました。

本日11月2日(木)から11月4日(土)までは、21時まで開館しています(入館は閉館の30分前まで)。

夜は比較的ご覧になりやすいので、ご都合のつく方には17時以降のご来館をおすすめします。

特別展「運慶」は11月26日(日)まで。

とうとう残りの会期1ヵ月を切りました。どうぞお見逃しなく!

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2017年11月02日 (木)

特別展「運慶」(9月26日[火]~11月26日[日])は、来場者20万人突破を記念して、10月24日(火)にセレモニーを行いました。

ご来館いただきました多くのお客様に、心より御礼申し上げます。

写真のお客様は、岩本郁子さんとお嬢さんの遥さん。

お二人には、当館館長の銭谷眞美より展覧会図録を、運慶学園ダンス部のエグスプロージョンさんより「子犬」のブローチなどを、それぞれ記念品として贈呈しました。

特別展「運慶」20万人セレモニー

左から岩本遥さんと郁子さん、館長の銭谷眞美、エグスプロージョンのおばらよしおさんとまちゃあきさん

トーハクくんもお祝いに駆けつけました

お母さまの郁子さんは、「運慶」展を見にお住まいの静岡県からいらっしゃったそうです。

本展は、遥さんによると「母が前々から行きたいと言っていた展覧会」なのだそう。

郁子さんは「静岡に住んでいながら、願成就院へはまだ行ったことがなかったので、こちらの像を見てみたいです」とお話しくださいました。

本日プレゼンターを務めたエグスプロージョン制作の運慶学園校歌を、ただいまウェブで公開中。

校歌に登場する作品を会場で探してみる、という楽しみ方もできますね。

特別展「運慶」は11月26日(日)まで。

本日も多くお客様にお越しいただいております。最新の混雑状況はTwitter @unkei2017komi でご確認ください。

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2017年10月24日 (火)