1089ブログ

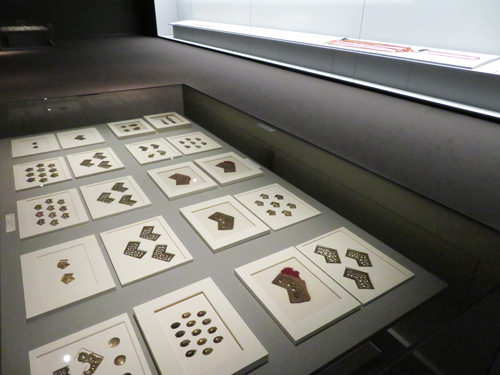

現在、法隆寺宝物館第6室では「染織-広東綾大幡と古代の幡金具・幡足-」と題して、6室すべて染織関係の作品を展示しています(展示期間は2018年9月2日(日)まで)。

通常、6室では絵画・書籍・染織の展示を行っているのですが、毎年夏の2か月だけは染織品のみを展示しているんです。

美しく装丁された透彫金具。奥の壁付ケースには広東綾大幡を展示

今回の展示のメインは、全長が12メートルを超える献納宝物最大の染織作品「広東綾大幡」。これは元明天皇の一周忌法要(養老6年/722)に用いられたと考えられる織物製の灌頂幡です(ちなみに灌頂幡とは7世紀から8世紀にかけて、天皇の一周忌法要や寺院の落慶法要などで用いられた大型の幡。天蓋から大幡1流と小幡4流が下がる形を基本形とする。法隆寺献納宝物の金銅灌頂幡はその代表例)。

広東綾大幡(第一坪目)

広東綾大幡に取り付けられた金銅製の透彫金具

奈良時代の出来事を記した国の正史である『続日本紀』には、養老6年11月19日のこととして、前年に崩御された元明天皇のため、華厳経や涅槃経といった経典とともに「灌頂幡八首。道場幡一千首」が作られ、12月7日より奈良の諸寺院において法要が行われたとあります。

一方、奈良時代に記された法隆寺の財産目録『法隆寺伽藍縁起并流記資財帳』には「秘錦灌頂壹具 右養老六年歳次壬戌十二月四日 納賜平城宮御宇 天皇者」(秘錦を用いた灌頂幡の1セット。これは養老六年壬戌の歳の12月4日に、平城宮で世の中を治められた天皇〈元正天皇〉が奉納されたもの)と記されており、その奉納者や日付から、この灌頂幡は元明天皇の一周忌法要のため、法隆寺に奉納されたことがわかります。

献納宝物の広東綾大幡はその大きさや染織品にみられる文様の様式年代から、「秘錦灌頂」にあたる可能性が極めて高く、正史に記された作品が現存しているという極めて貴重な例ということができます(最新の研究成果については、「法隆寺献納宝物の広東裂─その分類および絵画・彫刻等からみた文様の伝播について─」 沢田むつ代 『MUSEUM』第667号 東京国立博物館 2017年 4月、をご覧ください)。

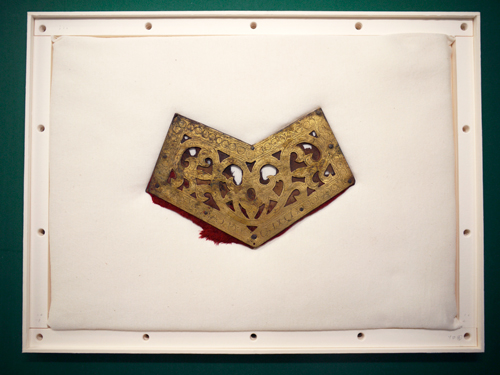

さて、「広東綾大幡」の見どころとして、幡の上部から下がった帯に付いている金具があげられます。現在のこる古代の幡金具は幅がだいたい7センチほどですが、これは幅約14.5センチという大型のもので、唐草文様の透かし彫りが施されています。

天皇の勅願による制作と考えられるだけあって、その表現は繊細にして華麗で、飛鳥から奈良時代にかけての金工作品のなかでも特に優秀な出来栄えをみせています。

「広東綾大幡」についている金具はこれまでも2年に一度、来館者のみなさまに御覧いただいていたところですが、実は献納宝物にはさらに沢山の幡金具が保存されてきました。

明治11年に法隆寺から皇室に宝物が献納された時の目録に「一 間人皇后御几帳 鈴十三添 筥入」「一 推古帝御几帳 鈴大小九ツ添 赤地錦嚢ニ入黒漆ノ筥ニ納」とあるのがそれです。「間人皇后」「推古帝」というのはあくまで伝承であって、大部分は織物製の灌頂幡に付属した金具と考えられます。

透彫金具の一部(N-59-2)

展示では「飛鳥~奈良時代・7~8世紀」と念のため幅を持たせて表記しましたが、文様から考えて、おそらく奈良時代の前半から中頃にかけて制作されたものと考えています。また展示ではよく見えませんが、金具の間に錦や綾が挟まれたまま残る作品も確認できます。

金具の間には錦や綾といった織物が挟まれている

トーハクのホームページにある画像検索に「透彫金具〈几帳金具〉」と入れていただくと、一部の作品は画像で見ることができますが、その全体が示されたことはこれまでなく、実際に公開されるのは、私が知る限り、これが初めてです。

染織品とともに長い時間保存されてきた作品だけあって、他の金銅仏や金工作品と違い、あまり錆ついておらず、良好な状態を保っています。古色蒼然とした献納宝物の金工作品を見慣れた目からすれば、「本当に本物??」「磨いたんじゃないの?」と言ってしまうような金色の輝き。「古代の金工品はこんな色合いや輝きをもっていたんだなー」という実際を見ることができる貴重な作品です。

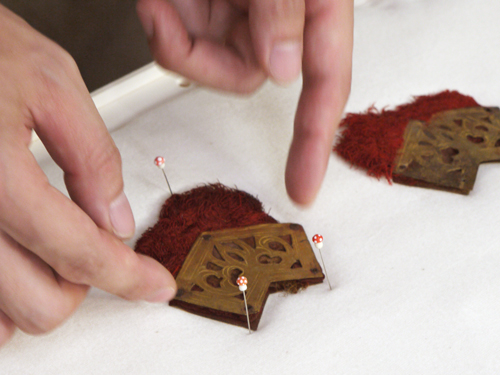

「それなら何故、これまで公開してこなかったの?」というところですが、金具についている糸房の粉状化が進んでおり、作品の状態が安定していなかったためです。私自身、こんな作品が存在していることを皆さんに見てもらいたいと思ってきたのですが、状態が悪いために断念してきました。

処置前の写真をご覧ください。糸房の部分が赤い粉になって散乱してしまって、包み紙を開けるだけでも崩壊が進む状態でした。これでは公開することができません。

房の部分が粉状化した透彫金具

しかし今回、当館の保存修復室の協力のもと、全作品について安定的な保存を目的とした装丁を施すことで初公開に漕ぎつけることができました!!

保存修復室のスタッフにはいつも急に持ち込んだ無理難題を解決してもらっていて、ありがたい限りです。今回も保存担当スタッフと学芸のコラボにより、良い仕事ができました。

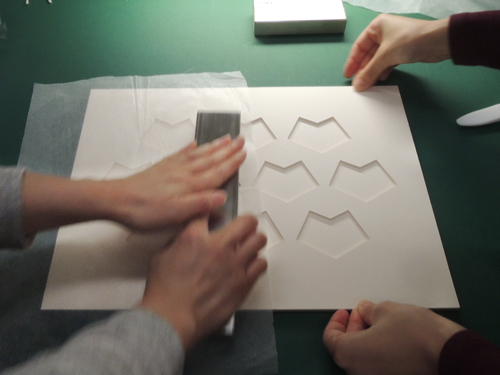

法隆寺献納宝物の染織品を平置きで展示・保存するため、保存修復室で開発した装丁法として、低加圧ウィンドウ・マット装というものがあるのですが、これを糸房のついた透彫金具に応用しました。

ウィンドウ・マット装の制作風景

低加圧ウィンドウ・マット装では、あらかじめ作品の形状や部分ごとの厚さに合わせてポリエステルのクッション材を刳り貫き、オーガニックコットン(木綿)で覆ったうえで作品を設置します。また今回は特に粉上化した作品が木綿の織目と絡み合ってしまうことを防ぐため、作品のすぐ下に作品の形に合わせた和紙を敷き込んでいます。

房の付いた透彫金具を設置する様子

受け皿が整った上で、上からアクリル板を置き、作品を軽くおさえる程度の圧をかけ、周囲をネジで固定すれば完成です。アクリル板の重さは作品周囲のクッションに加わり、作品自体に対する圧力は低い状態で安定化させることができます。壁にかけて展示することはできませんが、平置きの展示と保管は安全に行うことができ、将来に向けても大幅に崩壊の危険が軽減されることになりました。

アクリル板で固定する直前の低加圧ウィンドウ・マット装

いやー目出度し目出度しです。トーハクには保存技術者が常駐しているため小回りのきくケアが可能で、これにより私たち学芸担当はその意図する展示を行うとともに、将来に向けた保存環境の向上も実現することができます。

真新しい装丁におさまって、一層美しさの増した透彫金具の数々。古代の金工作品や文様を研究している学生さん、作品制作やデザインを行っている学生さんなどには、是非とも見てもらいたく、急きょブログで紹介させて頂きました。

鑑賞効果の向上と安定した保存のため、マットには細かな工夫がちりばめられています

今回の展示については、是非とも古代美術を愛好されるみなさんの話題になってもらいたいものと祈っております。是非、法隆寺宝物館第6室にお越しください!!!

| 記事URL |

posted by 三田覚之(文化財活用センター研究員) at 2018年08月11日 (土)

連日たくさんのお客様にお越しいただいている特別展「縄文」。

本展の副題は「1万年の美の鼓動」です。

縄文の美にスポットをあてた展覧会で、様々な美を紹介しています。

今回は第1章の装身具についてお話ししたいと思います。

「第1章 暮らしの美」には、縄文時代の人びとが暮らしのなかで作り出したさまざまな道具を展示しています

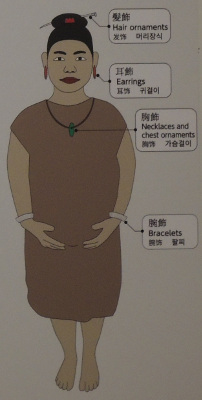

装身具には髪飾、耳飾、胸飾、腕飾、腰飾等あります。

縄文人はこれらの装身具を身に着けていました。

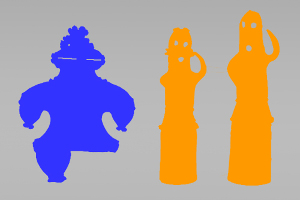

このイラストは縄文人をイメージして作りました。

我が身を飾る縄文人のイメージ

誰をモデルにするか悩みましたが、行き着いた先は私自身の妻でした。

妻の写真を撮り、パソコン上でなぞって人の形を作り、縄文時代に着ていたであろう服を着せて、最後に展示している装身具を付けました。

装身具の位置は、土偶や、装身具が装着された状態でみつかった人骨を参考にしています。

例えば埼玉県の後谷(うしろや)遺跡からは、漆塗櫛とともにみみずく土偶が出土しています。この土偶の頭には櫛が、耳には耳飾が装着されています。

このように土偶をみることで、当時のファッションをある程度復元することは可能です。

重要文化財 漆塗櫛

縄文時代(晩期)・前1000~前400年

重要文化財 みみずく土偶

縄文時代(後期)・前2000~前1000年

いずれも埼玉県桶川市 後谷遺跡出土/埼玉・桶川市教育委員会蔵

今回の展示品をみると、土、木、石、骨、貝のように、装身具には様々な素材が使われています。

これらの装身具は赤、白、緑と色彩豊かでもあり、人々を魅了します。

どの装身具もおすすめなのですが、なかでも私が気にいっているのは硬玉(こうぎょく)とも呼ばれるヒスイで作られた胸飾の大珠(たいしゅ)です。

ヒスイは一見すると緑色のきれいな石なのですが、じつは光をかざすことで神秘的な美しい色へと変貌します。

今回の展示では、ヒスイを下から光をあて、縄文人が光でかざし見たように再現しています。

ぜひ展示室にてご覧ください。

重要文化財 硬玉製大珠

栃木県大田原市湯津上出土 縄文時代(中期)・前3000~前2000年

東京国立博物館蔵

※右は光を当てたときの様子

ヒスイの大珠は、遺跡からはほとんど出土せず、出土してもせいぜい1個です。

縄文時代の日本列島では、良質のヒスイは新潟県糸魚川市周辺でしか産出せず、大変貴重な石材でした。

それが茨城県の坪井上遺跡からは8個も見つかっています。

この坪井上遺跡では、新潟県の信濃川流域でよく作られた土器も出土しており、新潟県域から人の往来があったようです。

おそらく貴重なヒスイを、坪井上(つぼいうえ)遺跡周辺で採れる瑪瑙(めのう)等と交換をしていたのでしょう。

瑪瑙も装身具に使われた素材です。

このようにヒスイは日本列島各地において、物々交換という形で流通していたと考えられています。

硬玉製大珠

茨城県常陸大宮市 坪井上遺跡出土 縄文時代(中期)・前3000~前2000年

茨城・常陸大宮市教育委員会蔵ほか

ファッション感覚が豊かな縄文人は、ときには装身具の素材を入手するべく、全国各地を歩き求めていました。

装身具の美の背景には、縄文人の絶え間ない努力があったのです。

カテゴリ:考古、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室) at 2018年08月10日 (金)

特集「明治150年記念 書と絵が語る明治」 第2部 描かれた明治

「ホンモノそっくりな絵」というのは、今でも絵画をほめるときの決まり文句の一つです。

今回の展示(特集「明治150年記念 書と絵が語る明治」、2018年7月10日(火)~9月2日(日))にも作品を紹介している平木政次は、師匠であった五姓田芳柳・義松親子が浅草寺境内で開いた西洋画の見世物の様子について、このように回想しています。西洋画を初めて目にした明治の人々にとっては、私たち以上にホンモノそっくりと受け取ったことでしょう。

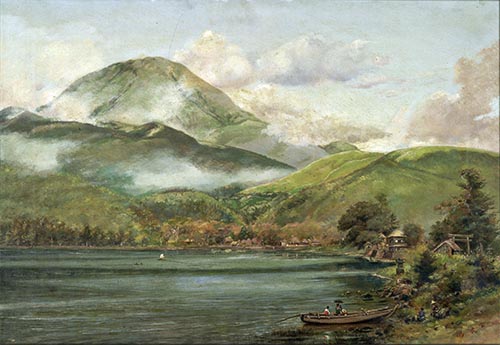

箱根 平木政次筆 明治27年(1894)

朝顔 横山松三郎筆

明治12年(1879)

見物人は成程と感心して、「画がものを云いそうだ」とか「今にも動き出しそうだ」とか「着物は、ほんものの切れ地だろう」とか「実に油画と云うものは、不思議な画だ」と口々に驚きの声を発して居りました。(平木政次『明治初期洋画壇回顧』)

「画がものを云いそう」な西洋画の中には、有名な高橋由一の「鮭」もありました。明治絵画の傑作とされる「鮭」も最初はいわば「だまし絵」だったわけです。横山松三郎「朝顔」も同じような趣向の作品で、細長い板にあたかも実際に蔓が巻き付いているように朝顔が描かれています。写真師として知られる横山は写真でも朝顔のさまざまな表情を写しており、彼にとっては、対象を表現するための技術として絵画と写真が等しい価値を持っていたことがわかります。

明治の庶民を驚かせた五姓田一族や高橋由一の絵は、実際の油画を見る機会もほとんどなく、道具や材料にも不自由なまま、乏しい情報をもとに自ら工夫を重ねたものでした。洋画の理論や技法自体、西欧の科学や技術を基礎としているので、体得しようとすれば系統的な教育が不可欠です。産業振興を担当していた工部卿伊藤博文は留学経験があるだけに、よくわかっていました。伊藤がイタリア外交官の進言を受けて明治9年(1876)に設けたのが工部美術学校です。教師もイタリア人が3名招かれました。フォンタネージ(絵画)、ラグーザ(彫刻)、カペレッティ(建築)で、いずれも当時のヨーロッパでも第一線の専門家です。

風景(不忍池) アントニオ・フォンタネージ筆 明治9~11年(1876~78)

美術学校は、きちんとしたカリキュラムとカンバス、用紙、絵具など豊富な材料を取りそろえたので、特に絵画ではそれまで独学していた画家たちも含め、続々とここで学ぶようになりました。フォンタネージは浅井忠、小山正太郎、松岡寿、山本芳翠といった後に明治を代表する画家となる弟子たちとともに、画題を求めて東京のあちこちを歩きました。東京帝国大学工学部を経て、現在当館が所蔵する「風景(不忍池)」もそのような折のスケッチがもとになっているのでしょう。

特集「明治150年記念 書と絵が語る明治」

2018年7月10日(火)~9月2日(日)

本館 特別1室・特別2室

第1部 明治の人と書(ブログ)

第2部 描かれた明治

特集「明治150年記念 書と絵が語る明治」

2018年7月10日(火)~9月2日(日)

本館 特別1室・特別2室

第1部 明治の人と書(ブログ)

第2部 描かれた明治

| 記事URL |

posted by 田良島哲(博物館情報課長) at 2018年08月08日 (水)

【1089考古ファン】ついに解決! 土偶と埴輪はちがうんだほ

今回の【1089考古ファン】ブログの主役です。はてさて、お題はなんでしょう…?

![]() しょぼーん…

しょぼーん…

![]() トーハクくん、どうしたの?

トーハクくん、どうしたの?

![]() あ、研究員の河野さん…

あ、研究員の河野さん…

![]() なんだか元気がないね。

なんだか元気がないね。

![]() 土偶センパイのことを「かわいい埴輪だね」って言ってる人がいたんだほ…

土偶センパイのことを「かわいい埴輪だね」って言ってる人がいたんだほ…

![]() ええ?! それは埴輪好きのぼくとしても聞き捨てならないな。確かにどっちもかわいいけど、ふたつはまったくの別ものだよ!

ええ?! それは埴輪好きのぼくとしても聞き捨てならないな。確かにどっちもかわいいけど、ふたつはまったくの別ものだよ!

![]() 土偶センパイとぼく(埴輪)、なにがちがうんだほ?

土偶センパイとぼく(埴輪)、なにがちがうんだほ?

![]() じゃあ、考古展示室に行って一緒に考えてみようか。

じゃあ、考古展示室に行って一緒に考えてみようか。

![]() ほー!

ほー!

古墳時代が専門の河野研究員と一緒に、今日こそ「土偶と埴輪のちがいってなんだほ?」を解決します!

![]() じゃあ、まずは土偶と埴輪を見比べてみよう。

じゃあ、まずは土偶と埴輪を見比べてみよう。

土偶の展示コーナー(上)と埴輪の展示コーナー(下)

![]() 大きさがちがうんだほ。

大きさがちがうんだほ。

![]() お、鋭いね、トーハクくん。土偶は2cmぐらいのものからいちばん大きなものでも45cmだけど、埴輪は1mを超えるものもたくさんあるんだ。

お、鋭いね、トーハクくん。土偶は2cmぐらいのものからいちばん大きなものでも45cmだけど、埴輪は1mを超えるものもたくさんあるんだ。

これだけ大きさがちがうと、土偶と埴輪、同じ使い方をしていたとは考えづらいよね。

国宝 土偶 縄文の女神

山形県舟形町 西ノ前遺跡出土 縄文時代(中期)・前3000~前2000年 山形県(山形県立博物館保管)

現在までに見つかっている土偶のなかで、いちばん大きな土偶です

※特別展「縄文―1万年の美の鼓動」で展示中

![]() ほかに気づくことはないかな? いつ作られたか、注目してみるといいよ。

ほかに気づくことはないかな? いつ作られたか、注目してみるといいよ。

左:みみずく土偶

茨城県利根町 立木貝塚出土 縄文時代(後期)・前2000~前1000年 個人蔵

右:埴輪 盾持人(たてもちびと)

群馬県太田市薮塚町 若水塚古墳出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

![]() あ、時代がちがうほ。土偶は縄文時代、埴輪は古墳時代だほ。

あ、時代がちがうほ。土偶は縄文時代、埴輪は古墳時代だほ。

![]() そうだね。そもそも土偶と埴輪は見つかったときの状況がちがうんだ。埴輪は古墳から見つかるんだよ。古墳時代の人は、古墳に埴輪を立てていたんだね。

そうだね。そもそも土偶と埴輪は見つかったときの状況がちがうんだ。埴輪は古墳から見つかるんだよ。古墳時代の人は、古墳に埴輪を立てていたんだね。

![]() ええと…古墳がないと埴輪は使われないってこと?

ええと…古墳がないと埴輪は使われないってこと?

![]() そうなんだ。つまり、古墳のない縄文時代には、埴輪は作られないんだよ。

そうなんだ。つまり、古墳のない縄文時代には、埴輪は作られないんだよ。

![]() なるほー。

なるほー。

![]() じゃあ問題。この「盾持人」は男の人でしょうか、女の人でしょうか?

じゃあ問題。この「盾持人」は男の人でしょうか、女の人でしょうか?

![]() うーん…男の人?

うーん…男の人?

![]() 正解。じゃあ、みみずく土偶は?

正解。じゃあ、みみずく土偶は?

![]() 某映画の海賊の帽子みたいな髪型だけど…性別があるんだほ?

某映画の海賊の帽子みたいな髪型だけど…性別があるんだほ?

![]() そうだよ。じゃあ、ヒント。耳の丸いのは、耳飾を表しているんだ。

そうだよ。じゃあ、ヒント。耳の丸いのは、耳飾を表しているんだ。

![]() みみかざり…ええと…あ、女の人だほ!

みみかざり…ええと…あ、女の人だほ!

![]() そのとおり! 縄文時代の耳飾は、多くが女の人のための装身具だって「縄文」展で学んだよね。土偶は基本的に女の人なんだよ。

そのとおり! 縄文時代の耳飾は、多くが女の人のための装身具だって「縄文」展で学んだよね。土偶は基本的に女の人なんだよ。

![]() ほー、知らなかったほ。

ほー、知らなかったほ。

![]() 埴輪は、男の人も女の人も動物もある。家や盾など、物をかたどったものもあるし、埴輪でいちばん多いのは円筒埴輪なんだよ。

埴輪は、男の人も女の人も動物もある。家や盾など、物をかたどったものもあるし、埴輪でいちばん多いのは円筒埴輪なんだよ。

考古展示室の埴輪ステージには、いろんな埴輪を展示しています

![]() 埴輪は複数の種類が組み合わさって見つかるんだ。たとえばイノシシとイヌの埴輪を並べて狩猟を表したり、巫女の埴輪で儀礼を表したりなど、何かしらのシーンを再現しているんだろうね。

埴輪は複数の種類が組み合わさって見つかるんだ。たとえばイノシシとイヌの埴輪を並べて狩猟を表したり、巫女の埴輪で儀礼を表したりなど、何かしらのシーンを再現しているんだろうね。

左:重要文化財 埴輪 猪

右:埴輪 犬

いずれも群馬県伊勢崎市大字境上武士字天神山出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

※「埴輪 犬」は現在展示されていません

![]() 土偶センパイはちがうの?

土偶センパイはちがうの?

![]() 土偶は基本的に女の人だし、女の人をかたどることに意味があったんじゃないかな? ほら、この子を見てごらん。

土偶は基本的に女の人だし、女の人をかたどることに意味があったんじゃないかな? ほら、この子を見てごらん。

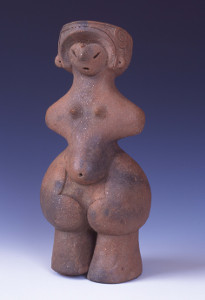

国宝 土偶 縄文のビーナス

長野県茅野市 棚畑遺跡出土 縄文時代(中期)・前3000~前2000年 長野・茅野市蔵(茅野市尖石縄文考古館保管)

※特別展「縄文―1万年の美の鼓動」で展示中

![]() おなかがふっくらしてるほ。

おなかがふっくらしてるほ。

![]() 妊娠した女性を表していると考えられているんだ。きっと、土偶には安産とか子孫繁栄の願いが込められていたんだろうね。

妊娠した女性を表していると考えられているんだ。きっと、土偶には安産とか子孫繁栄の願いが込められていたんだろうね。

もうひとつ、有名なこの遮光器土偶を見てみようか。

重要文化財 遮光器土偶

青森県つがる市木造亀ヶ岡出土 縄文時代(晩期)・前1000~前400年 東京国立博物館蔵

※特別展「縄文―1万年の美の鼓動」で展示中

![]() ずっとふしぎに思っていたんだけど、足はとれちゃったの?

ずっとふしぎに思っていたんだけど、足はとれちゃったの?

![]() 見つかったときからなかったんだ。この子だけじゃなく、土偶は手や足など、パーツが足りない状態だったり、バラバラで見つかることがほとんど。土偶はあえて壊すことで、願いや祈りを込めることがあったんだ。

見つかったときからなかったんだ。この子だけじゃなく、土偶は手や足など、パーツが足りない状態だったり、バラバラで見つかることがほとんど。土偶はあえて壊すことで、願いや祈りを込めることがあったんだ。

![]() 埴輪はちがうんだほ?

埴輪はちがうんだほ?

![]() 壊れてバラバラになって見つかることはあるけど、それは「壊れてしまった」もので、土偶のようにわざと壊すことはほとんどなかったと考えられているよ。

壊れてバラバラになって見つかることはあるけど、それは「壊れてしまった」もので、土偶のようにわざと壊すことはほとんどなかったと考えられているよ。

こういうことからも、土偶と埴輪は担っていた役割が異なることがわかるよね。

![]() これでもう土偶と埴輪をまちがえないほ。

これでもう土偶と埴輪をまちがえないほ。

埴輪好きの河野さん、ありがほーございました。

![]() どういたしまして。でも、埴輪好きのぼくにも好きな土偶があるんだよ。

どういたしまして。でも、埴輪好きのぼくにも好きな土偶があるんだよ。

重要文化財 遮光器土偶

宮城県大崎市蕪栗恵比須田出土 縄文時代(晩期)・前1000~前400年 東京国立博物館蔵

※特別展「縄文―1万年の美の鼓動」で展示中

![]() この複雑な文様構成を見てよ! キレイだよね。これは、埴輪にはない魅力だなぁ。

この複雑な文様構成を見てよ! キレイだよね。これは、埴輪にはない魅力だなぁ。

![]() …!

…!

土偶と埴輪のちがいはわかったものの、最後にちょっぴり土偶センパイがうらやましくなってしまったトーハクくんなのでした

カテゴリ:考古、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2018年08月03日 (金)

特別展「縄文―1万年の美の鼓動」(7月3日(火)~9月2日(日))は、8月2日(木)午後、来場者10万人を突破しました。多くのお客様にお運びいただきましたこと、心より御礼申し上げます。

記念すべき10万人目のお客様は、千葉県浦安市からお越しの佐藤大聖さん。野球部所属の中学1年生です。大聖さんには、記念品として本展図録と土偶パペットタオル、そしてSNSで話題の土偶ペンライトを贈呈しました。

特別展「縄文」10万人セレモニー

後列右から、当館館長の銭谷眞美、佐藤大聖さん、お母様の香陽さん、

前列右から、妹のまやさん、弟のゆうたさん、トーハクくんもお祝いに駆けつけました

現在中学1年生の大聖さんですが、なんと小学校1年生のとき、初めて図書館で借りた本が、土偶の本だったそうです。特別展「縄文」との運命を感じてしまいます。

トーハクへのご来館は今回が初めて。美術の宿題でレポートを書かなくてはいけないそうで、本展にお越しくださいました。「縄文時代のものは形がおもしろい」という大聖さん。「特に火焰型土器の装飾が気になります」とお話しくださいました。

7月31日(火)からは、長野県茅野市の「土偶 縄文のビーナス」「土偶 仮面の女神」も展示に加わり、話題沸騰の特別展「縄文―1万年の美の鼓動」。日本全国の「縄文の美」が集結するという、大変貴重な機会です。

どうぞお見逃しのないように!

カテゴリ:news、考古、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室 at 2018年08月02日 (木)