1089ブログ

「王羲之と蘭亭序」その1 道は違えど蘭亭愛-趙孟頫と趙孟堅-

台東区立書道博物館の中村です。

毎年恒例となっている東京国立博物館(以下「東博」/会場=東洋館8室)と台東区立書道博物館(以下「書道博」)の連携企画は、今年で20回目を数えます。

現在開催中の「王羲之と蘭亭序」(前期=~3月12日(日)、後期=3月14日(火)~4月23日(日))では、20周年の節目を記念して、連携企画初回でも取り上げた王羲之(おうぎし)と蘭亭序(らんていじょ)に焦点をあてるとともに、後世における受容と展開をご紹介しています。

書の名品として名高い王羲之の「蘭亭序」ですが、残念ながら真跡は現存しません。

しかし、その字姿は多くの模本や拓本によって、現代にまで受け継がれてきました。

今回のブログでは、数ある拓本のなかでも「定武蘭亭序」と、それにまつわる書画の大家たちのエピソードをご案内します。

「蘭亭序」を手に入れた唐の太宗皇帝は、臣下たちに臨書や模写を命じました。

そのなかで、欧陽詢(おうようじゅん)の臨書が最も優れているということで、それを石に刻み、とった拓本を下賜したといいます。

この時の版石は、五代十国時代の石晋(せきしん)の乱によって所在不明となり、北宋時代の慶暦年間に定州(ていしゅう/河北省)で発見されました。

この地は唐時代に義武軍(ぎぶぐん/軍団の名)が置かれたため、「定武(ていぶ)」と名付けられたといいます。

同地の太守であった薛珦(せつきょう)が模刻し、子の薛紹彭(せつしょうほう)も模刻を行いましたが、この時にもとの版石の五字(五行目の「湍」「帯」「右」「流」、八行目の「天」)を破損させました。

破損させる前にとられた拓本を「五字未損(みそん)本」あるいは「五字不損(ふそん)本」、破損したあとにとられた拓本は「五字已損(きそん)本」といいます。

版石は北宋王朝滅亡の原因となる靖康(せいこう)の変で失われたと伝えられています。

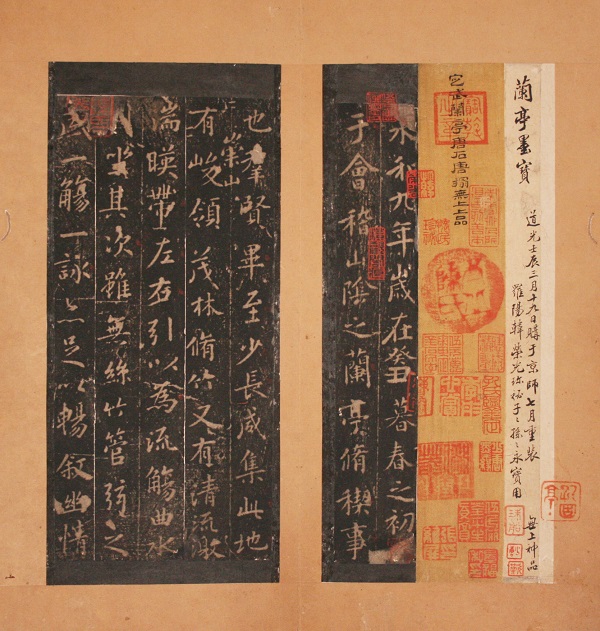

五字未損本には、書道博が所蔵する中村不折コレクションの「韓珠船本(かんじゅせんぼん)」があります。

定武蘭亭序(韓珠船本)

原跡=王羲之筆 原跡=東晋時代・永和9年(353) 台東区立書道博物館蔵

【書道博前期展示】

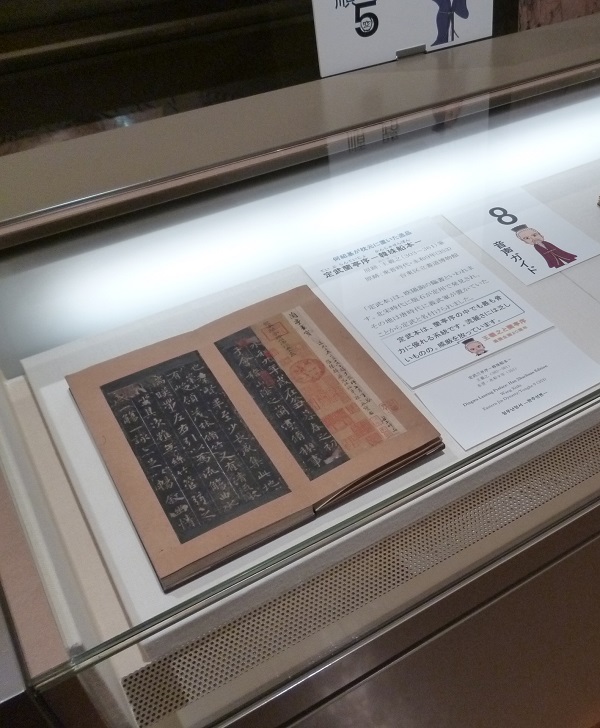

「定武蘭亭序(韓珠船本)」展示風景(於=台東区立書道博物館)

【書道博前期展示】

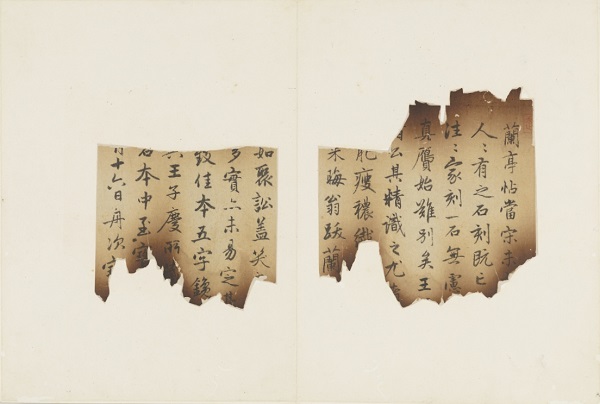

五字已損本には、「呉静心本(ごせいしんぼん)」、そして元時代の大家、趙孟頫(ちょうもうふ)が愛蔵した「独孤本(どっこぼん)」が有名です。

元時代・至大3年(1310)9月、僧の独孤からこの「蘭亭序」を譲り受けた趙孟頫は、都に向かう船のなかで鑑賞・臨書し、「蘭亭序」を尊崇する心情を十三の跋文(ばつぶん)に記しました。

定武蘭亭序(独孤本)

原跡=王羲之筆、跋=趙孟頫他筆 原跡=東晋時代・永和9年(353)、趙孟頫跋=元時代・至大3年(1310) 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵

【東博後期展示】

[参考]

「定武蘭亭序(独孤本)」より趙孟頫跋文

(注)今回の連携企画では、東博・書道博とも趙孟頫跋文のページ(画像)の展示はありません。

趙孟頫には年の離れた従兄の趙孟堅(ちょうもうけん)がいます。

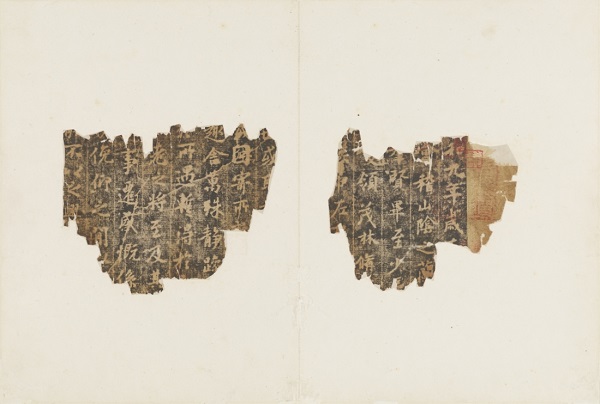

趙孟堅はある日、五字未損本の「蘭亭序」を手に入れ、限りない喜びを感じていました。

ところが夜に舟で帰るところ、湖中弁山(こちゅうべんざん)という所のふもとで舟がくつがえってしまいます。

荷物の類はみな水浸しとなりましたが、幸いに浅く、趙孟堅はこの巻を持って洲の上に立ち、従者に向かって「蘭亭は私が持っている。その他の物は棄てても何か苦しかろうか」と言いました。

趙孟堅は家に帰ると、巻のはじめに「性命可軽。至宝是保。」の八字を題し、さらに重宝したといいます。

こうして趙孟堅が命懸けで守った五字未損本は「落水本(らくすいぼん)」と呼ばれるようになりました。

(注)今回の連携企画では、東博・書道博とも「落水本」の展示はありません。

中国文化護持のためにあえて元王朝に仕えた趙孟頫とは相容れない仲となってしまいましたが、「蘭亭序」を愛好し、尊重する気持ちはどちらも負けてはいません。

こうした出来事も「蘭亭序」の神格化に一役買ったようです。

| 記事URL |

posted by 中村信宏(台東区立書道博物館主任研究員) at 2023年03月01日 (水)

本館11室の展示風景(入口付近)

本館11室では特別企画「大安寺の仏像」が開催中です。

奈良・大安寺は日本で最初の国立寺院です。飛鳥時代の藤原京に壮大な伽藍を構えた大官大寺(だいかんだいじ)を前身とし、奈良時代の平城京移転後には、インド、ベトナム、中国などから来日した僧侶や、中国へ留学して帰国した日本人僧侶が住む国際色豊かな環境で、仏教研究の拠点として営まれました。まさに日本仏教の源流ともいうべき歴史ある寺院です。

本展では8体の仏像を展示していますが、そのうちの7体はいずれも一木造(いちぼくづくり)で、中国から日本へ正式な戒律を伝えに来た僧・鑑真が住んだ唐招提寺と並び、奈良時代の数少ない貴重な木彫群です。

突然ですが、こちらは何の写真かお分かりになりますか。冒頭の展示風景の手前のケース内に展示されている像の胸の拡大写真です。この装飾豊かな浮き彫りは日本に類例がなく、中国・唐時代の像に見られ、大安寺の木彫群にも随所にほどこされています。

重要文化財 楊柳観音菩薩立像(ようりゅうかんのんぼさつりゅうぞう) 奈良時代・8世紀 奈良・大安寺蔵

このブログでは大安寺の木彫群の代表作である楊柳観音菩薩立像を例に、大安寺の仏像の特色をお伝えします。

目尻を吊り上げ、口を開いた厳しい表情の楊柳観音菩薩立像

慈悲の仏である菩薩でこんなに厳しい表情は珍しいですが、このような厳しい表情の仏は、仏教の一つである密教の仏であることが多いです。

平安時代に体系的な密教がもたらされる以前の奈良時代には、呪術的な要素の色濃い密教が中国から断片的にもたらされていました。国際色豊かな環境であった大安寺は、そうした新しい情報をいち早く取り入れることができたようです。

というのも、楊柳観音像の厳しい表情から、この像が密教の存在を背景に造られた像であることを物語っているからです。

全体の姿をご覧ください。

バランスよく整ったプロポーションが目をひきます。胸や下半身のほど良い張り、腰のわずかなくびれなどが美しさを際立たせています。正面だけでなく、360度どこから見ても崩れのない優れた造形感覚がうかがえます。とくに斜めから見たときのポーズが様(さま)になるのは、体の幅や厚みのボリューム感が適切に表現されているためです。

顔に注目してみると、口を開ける動きに連動して頬が張り、こめかみの筋肉が盛り上がっていることがわかります。実際の人間と同じように表情筋にまで意識がおよんでいる点に驚かされます。本像が厳しい表情なのにどこか品の良さを感じるのは、こういった筋肉の繊細な表現からかもしれません。

このように、身体のバランスや筋肉の動きを意識した表現は、奈良時代の仏像の特徴です。

楊柳観音菩薩立像の胸の飾り 拡大写真

次に、胸の飾りや腹の帯に注目してみましょう。

どちらも体と同じ木から彫り出しています。同じ木から彫り出すということはやり直しがきかない作業ですから、緊張感のあるなか高い技術によって刻まれたことでしょう。胸の飾りの花や珠のかたちが繊細に彫り出されています。

ミリメートル単位で密に刻まれた格子状の文様

日本には他に例がありません

腹の帯には斜めの格子(こうし)状の文様が密に刻まれています。線を一本一本丁寧に刻んだであろう様子がうかがえます。

またお腹のあたりに帯を結ぶ形式は非常に珍しく、中国・唐時代の形式を取り入れたものとみられます。先ほど述べました通り、奈良時代の大安寺には中国から来日した僧侶や、中国へ留学した日本人僧侶が多く住んでいたため、大陸から最新の仏教文化が伝わっていたのでしょう。

また唐招提寺に住んだ鑑真の一行のなかには、鏤刻(るこく。金属や木に文字・絵などを彫り刻むこと)の工人がいました。本像にみられる緻密な彫りの背景には、彼ら工人がもたらした鏤刻の技術があるのかもしれません。

本館11室の展示風景(出口付近)

楊柳観音菩薩立像をはじめとする大安寺の仏像では、身体表現を意識した奈良時代彫刻の伝統と、大陸からの新しい形式が融合しています。

大安寺の仏像が醸し出す奈良時代の息吹をぜひご堪能ください。

| 記事URL |

posted by 増田政史 at 2023年02月17日 (金)

みなさん、こんにちは。

現在本館14室で開催中の創立150年記念特集「近世能狂言面名品選 ー「天下一」号を授かった面打ー」を担当した川岸です。

今回はこの展示についてご紹介します。

すでにご覧いただいた方もいるかもしれませんが、展示室の様子です。

過去の展示室の様子と比べて、何か気づくことはありませんか?

本館13室側から見た本館14室の展示室の様子

なんだか今までとちょっと違うところがあるような気がします

過去の本館14室の展示室の様子

正解は、展示室中央の展示ケースが新しくなりました。

新しくなった本館14室の中央展示ケース

以前より幅、奥行き、高さが大きくなりました。ガラスも透明度が高く、ケースの前に立った自分の姿が映りません。とてもきれいです。

昨年度末の閉館期間中に設置された新品なので、この特集でお披露目というケースです。

立派なケースが設計され、大きくなったので、前々からやってみたかった展示方法にチャレンジしました。

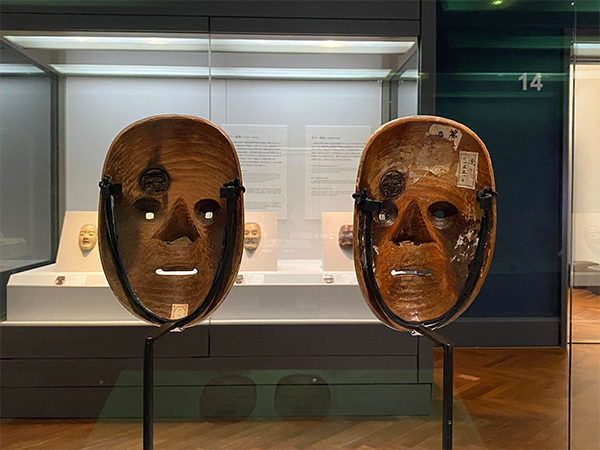

それは「面裏が見えるように立てて展示し、さらに2つの能面を見比べられるようにする」こと。

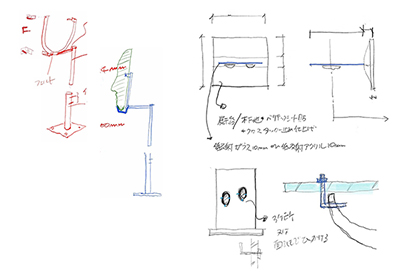

さっそく当館デザイン室の矢野室長に相談しました。

私が希望したのは、2つの面を表の顔立ちも、裏の彫りもじっくり見比べたい、面裏の彫りのノミ跡など細かいところもきちんと見えるようにしたい、の2点です。

そのための道具をどんな設計にするか相談します。

能面の表の表情も、裏のノミ跡も見せるためには、能面を立てるしかありません。

問題は安全性です。

しかも、すでにガラスケース越しなので、ケースの中に透明アクリルの小さな壁を作ってかけると、ガラスケース、透明アクリルの壁の2枚を通してみることになるので、面裏の彫りは見づらくなってしまう。

矢野さんは、能面を立てるための道具に使う素材の特性、海外を含む他館の事例、見え方や見せ方なども説明してくれました。

ササっとスケッチを描いてくれるので、具体的なイメージがわいてきます。

矢野室長のアイディアスケッチ

ここから材や寸法を調整していきました

いくつかの案を検討し、最終的に、金属でつくることにしたのです。

展示予定の能面を3Dプリンターで出力したもので、金物の角度や穴の位置などを業者さんに合わせてもらいます。

安全を第一に考えて、作品を傷つけないよう、作品に触れる部分はフェルトなどで覆ってあります。

不安定にならないよう、紐でしっかり留め、顎の下に受けを設けました。

受けの色味をなるべく面の肌の色に合わせて目立たないようにするなど修正と調整を繰り返しやっと年末に完成しました。

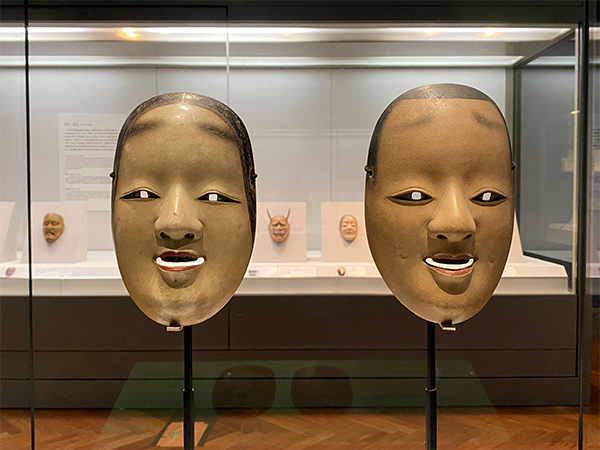

(左側の作品) 重要文化財 能面 小面 「天下一河内」焼印金春家伝来 江戸時代・17世紀

(右側の作品) 能面 十六 「天下一河内」焼印 江戸時代・17世紀

本館14室中央のケースを前からみたところ

能面の見え方も印象もほかと違います

本館14室中央のケースを後ろから見たところ

若い女性の面と、若い男性の面です

面裏の彫りがみえますか?よく似ているのはなぜでしょう?

能面の裏側は、作者や制作年代などを探るために重要な情報が詰まっています。

私たちは面裏の彫りや修理跡などを丹念に調査し、その能面がどんなものなのか、能面にまつわる文化について考えています。

解説にも面裏のことをよく書くのですが、斜めの台に掛けるという従来の展示方法では、その重要な面裏をお見せできません。

普段見ることができない面裏を見ていただくことで、能面鑑賞の幅が広がるのではないかと思っています。

今回は面裏を展示するだけでなく2面を比べるということもできました。

なぜこの2面を比べたかったかは、展示室のパネルや、無料配布しているリーフレットをご参照ください。

リーフレットは、次のリンクからPDFでもご覧いただけます。

創立150年記念特集「近世能狂言面名品選 ー「天下一」号を授かった面打ー」特集ページへ移動

このようにそれぞれの展示には、展示に関わる人々のアイディア、技が詰まっています。

今回は、そのひとつの展示の裏側のお話でした。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里 at 2023年02月03日 (金)

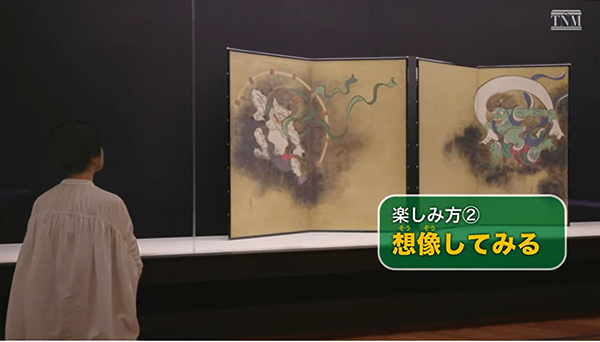

今日は教育普及室から、児童生徒のためのプログラムと、学校の先生向けの研修についてご紹介します。

1. スクールプログラム 対面でも実施中!

トーハクは広く、たくさんの作品があります。

どこからどう見たらよいか、戸惑うかもしれません。

そんな小・中・高等学校のみなさんの鑑賞の手助けとして行っているのが、スクールプログラムです。学校の授業や校外学習、部活動などで使っていただいています。

新型コロナウィルスの影響でしばらく休止したのち、2021年からオンラインでのプログラムを開始、2022年秋からは対面でのプログラムを順次再開しています。

いろいろなコースがありますが、たとえば大人数での来館におすすめなのがレクチャープログラム。博物館スタッフが、博物館の役割や歴史、その日見られる展示作品の見どころをご紹介する「はじめての東博」をはじめ、4つのレクチャーからお選びいただけます。

最初は無言の児童生徒たち。次第に「へぇー」「知らなかった」という反応が出てきて、最後には「見たい!」と言ってくれることもあるんです。

プログラムを受けてから、展示室でほんものの作品に会いに行きましょう

キャリア学習プログラム「博物館の仕事ガイダンス」「博物館の裏側インタビュー」では博物館の仕事の多様さ、細やかさに驚く子供たちと、生徒の歯に衣着せぬ質問にたじたじの研究員の姿が。プログラムを受けたら、館内の自由見学へ! きっと、トーハクの楽しみ方が広がります。

鑑賞ガイドアプリ「学校版トーハクなび」は、今いる場所や展示室で作品について教えてくれるガイドさんのような存在です。

鑑賞ガイドアプリ「学校版トーハクなび」

来館が難しい、滞在時間が短いなどの場合に人気なのがオンラインプログラム。

動画版「はじめての東博」「博物館の仕事ガイダンス」「博物館の裏側インタビュー」「じっくり見る東博(対話による鑑賞プログラム)」など、人数やニーズにあわせてお選びください。

動画版「はじめての東博」には、博物館を楽しむコツが詰まっています。

こちらは今年度実際にプログラムを受けた高校生の感想です。

「いつもとは別の角度から見る博物館に興味を持つことができました(高校生)」

「作品に対する思いが作品から伝わってきて、日本文化を未来へ伝えることの重要性を感 じました(高校生)」

深いところまで感じてくれていますね。

「あの作品がおもったより大きかった!」「説明をきいていたから絵を見るときに面白かった」という声も届いています。みんなありがとう。

中学校の社会科の先生からはこんなお言葉をいただきました。

「国宝や重文にのみ目が行ってしまいますが、直感的に好きだなと思う作品を見つける楽 しみも増えたように思いました。(中略)教員ではなく教育普及の学芸員という「プロ」の方にお話ししてもらうことが、生徒の関心を高める好機となります。(渋谷教育学園幕張中学校 高橋先生)」

たしかに展示室には生徒さん同士でお話しながら熱心に見ている姿がありました。

2023年度もスクールプログラムは実施します。

対面もオンラインも、2023年度のスクールプログラムの申し込みは、2023年2月13日(月)10時からです。詳細については、スクールプログラムのページをご確認ください。

スクールプログラムのページへ移動する

2. 教員研修 オンラインで再開!

小・中・高等学校の先生方と教育および博物館関係者の方を対象にした教員研修についても、オンラインにて再開いたします。

今回のテーマは縄文時代。

博物館で見られるほんものの考古遺物から、縄文時代の暮らしについてお話しし、学校でもできるワークショップについてもご紹介します。

講師は品川 欣也(日本考古担当研究員)、川岸 瀬里 (博物館教育担当研究員)です。2月17日(金)19時より配信予定。お申し込みは、案内ページよりお願いします(応募締切 2月8日(水))。

学校の先生方へのページへ移動する

コロナの影響はまだ大きいながら、学校団体、教員対象のプログラムは再始動しました。

一般の方対象のワークショップも対面実施を始めています。

ご参加お待ちしております。

| 記事URL |

posted by 中村麻友美(教育普及室) at 2023年01月24日 (火)

「150年後の国宝展―ワタシの宝物、ミライの宝物」紹介するほ!

ほほーい、ぼくトーハクくん!「150年後の国宝展―ワタシの宝物、ミライの宝物」にやってきたほ!

ほほーい、ぼくトーハクくん!「150年後の国宝展―ワタシの宝物、ミライの宝物」にやってきたほ!

会場は、表慶館ね。私たちが応募した、ユリノキと、博物館ニュースが選ばれているか、楽しみね!

会場は、表慶館ね。私たちが応募した、ユリノキと、博物館ニュースが選ばれているか、楽しみね!

そうだったほ!忘れてたほ!

そうだったほ!忘れてたほ!

もぉ〜、トーハクくん!今回の展示イベントでは、日本中のみんな、そしてこの展覧会に協力してくれた企業から「150年後の国宝候補」を集めて、紹介しているのよ!一体どんなものが集まったのかしら?

もぉ〜、トーハクくん!今回の展示イベントでは、日本中のみんな、そしてこの展覧会に協力してくれた企業から「150年後の国宝候補」を集めて、紹介しているのよ!一体どんなものが集まったのかしら?

はやく見たいほ!早速会場に向かうほ!

はやく見たいほ!早速会場に向かうほ!

ほ〜、エントランスホールで下から見上げてみてもかっこいいほ!

ほ〜、エントランスホールで下から見上げてみてもかっこいいほ!

そうね!建物の中はいつもはみられないから、これを機に建物内をじっくりみるのもおすすめね!今日は、一般公募の作品を見ていきましょう!2階のエントランスホールでは、日本中のみんなから募集した、150年後に残したい国宝候補を展示しているの。

そうね!建物の中はいつもはみられないから、これを機に建物内をじっくりみるのもおすすめね!今日は、一般公募の作品を見ていきましょう!2階のエントランスホールでは、日本中のみんなから募集した、150年後に残したい国宝候補を展示しているの。

ぼくたちも応募したほ!

ぼくたちも応募したほ!

トーハクくん、なにか気になるものはある?

トーハクくん、なにか気になるものはある?

ジャノメ製 足踏みミシン

この機械はなんだほ?

この機械はなんだほ?

それは「ジャノメ製 足踏みミシン」よ。応募者のおばあさまが昔使っていたミシンを「150年後の国宝候補」として応募してくれたの。

それは「ジャノメ製 足踏みミシン」よ。応募者のおばあさまが昔使っていたミシンを「150年後の国宝候補」として応募してくれたの。

思い出がつまっていて、すてきだほ!

思い出がつまっていて、すてきだほ!

そうね!家族の思い出が150年後にも残っていたら、うれしいわね。

そうね!家族の思い出が150年後にも残っていたら、うれしいわね。

こっちには、煮干しがいっぱいあるほ。おいしそうだほ!

こっちには、煮干しがいっぱいあるほ。おいしそうだほ!

日本各地で集めた煮干しのコレクション

この「日本各地で集めた煮干しのコレクション」は、日本各地に行くたびに集めたものなんですって。未来に残したい日本の食文化として、「150年後の国宝候補」に選ばれたの。

この「日本各地で集めた煮干しのコレクション」は、日本各地に行くたびに集めたものなんですって。未来に残したい日本の食文化として、「150年後の国宝候補」に選ばれたの。

こんなに種類があるなんて、知らなかったほ!

こんなに種類があるなんて、知らなかったほ!

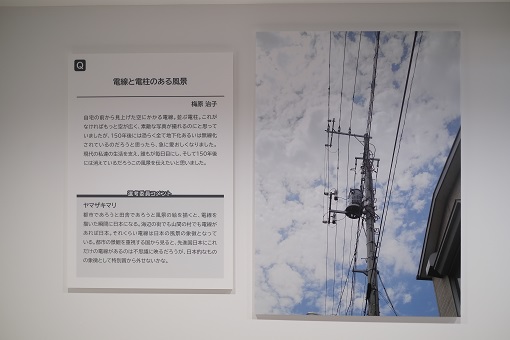

ほかには、写真での展示もあるわ。たとえば、「電線と電柱のある風景」を応募してくれた人もいるわ。

ほかには、写真での展示もあるわ。たとえば、「電線と電柱のある風景」を応募してくれた人もいるわ。

電線と電柱のある風景

風景が国宝になるほ?

風景が国宝になるほ?

今の私たちにとっては当たり前の風景でも、150年後にはなくなっているかもしれないわ。そういうものも、「150年後の国宝候補」として展示しているのよ。みんなそれぞれの思い入れを感じてほしいわ。

今の私たちにとっては当たり前の風景でも、150年後にはなくなっているかもしれないわ。そういうものも、「150年後の国宝候補」として展示しているのよ。みんなそれぞれの思い入れを感じてほしいわ。

ぼくたちが応募したものは、選ばれてなかったけど、楽しかったほ!

ぼくたちが応募したものは、選ばれてなかったけど、楽しかったほ!

そうね。150年後には、どんなものが国宝になっているのか、皆さんも想像してみて下さいね!会期は1月29日(日)までです。そして、「150年後の国宝展」では展覧会限定商品や各出展企業の個性豊かな国宝候補と東京国立博物館がコラボしたグッズがたくさんあるの!正門プラザに「150年後の国宝展」のミュージアムショップもあるから、ぜひ立ち寄ってください。

そうね。150年後には、どんなものが国宝になっているのか、皆さんも想像してみて下さいね!会期は1月29日(日)までです。そして、「150年後の国宝展」では展覧会限定商品や各出展企業の個性豊かな国宝候補と東京国立博物館がコラボしたグッズがたくさんあるの!正門プラザに「150年後の国宝展」のミュージアムショップもあるから、ぜひ立ち寄ってください。

オンラインストア限定の商品もあるから、オンラインショップもあわせて要チェックだほ!

オンラインストア限定の商品もあるから、オンラインショップもあわせて要チェックだほ!

最後になりましたが、1月21日(土)、22日(日)、28日(土)、29日(日)は関連イベントとして、「恐竜をつくって知ろう!プラノサウルス 組立体験会」を実施します。詳細は展覧会特設サイトをご覧ください。(注)1月21日(土)は午後のみ

最後になりましたが、1月21日(土)、22日(日)、28日(土)、29日(日)は関連イベントとして、「恐竜をつくって知ろう!プラノサウルス 組立体験会」を実施します。詳細は展覧会特設サイトをご覧ください。(注)1月21日(土)は午後のみ

お待ちしてますほ~

お待ちしてますほ~

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2023年01月21日 (土)