1089ブログ

特別展「東福寺」その5 やっぱり東福寺は「ラスボス」だった!

特別展「東福寺」も5月7日(日)までと残すところあとわずか。

いよいよ閉幕までのカウントダウンとなりました。本展をご紹介するリレーブログも今回で最終回。

ここでは最後に、展覧会担当者として感じたことや気づいたことなどを総括してみたいと思います。

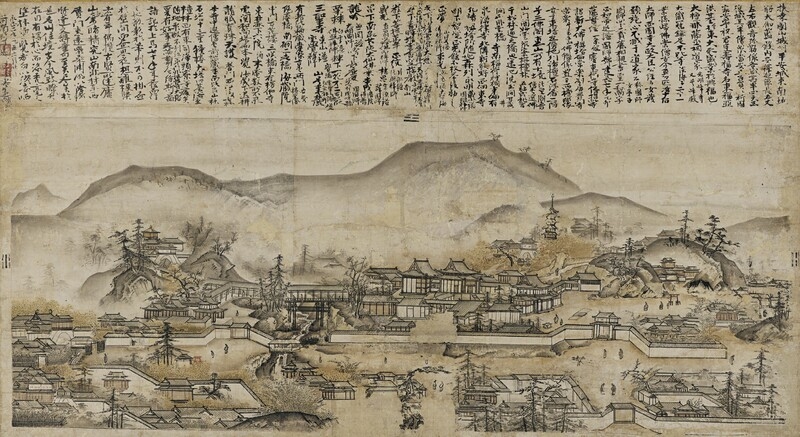

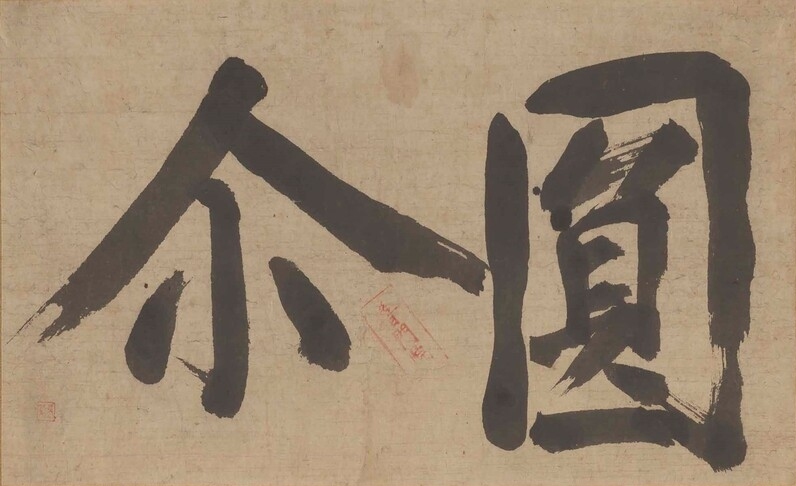

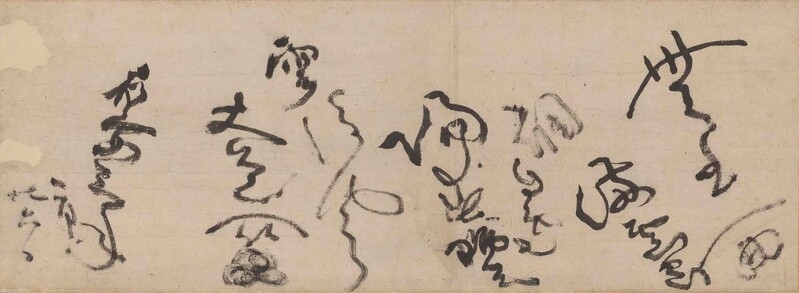

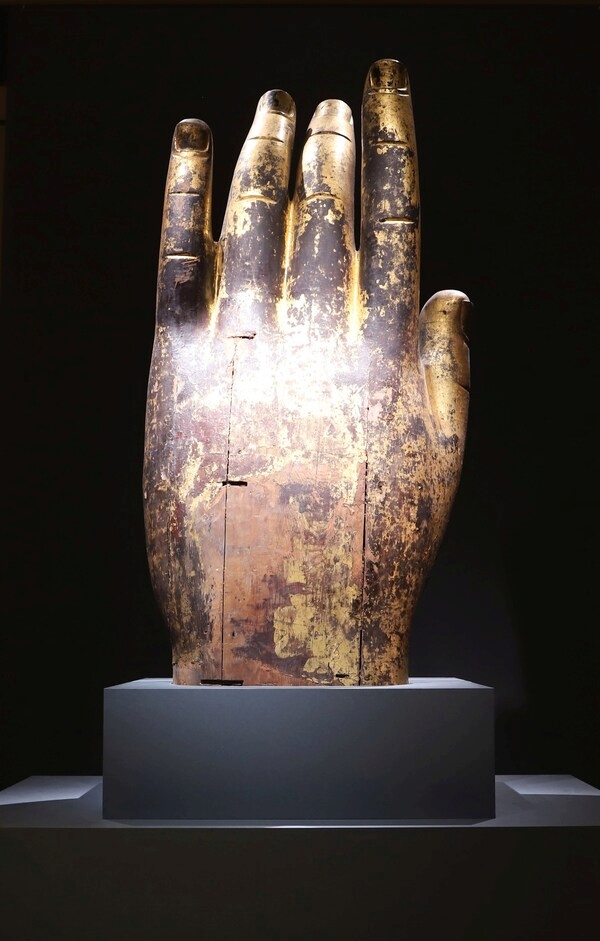

重要文化財 東福寺伽藍図 了庵桂悟賛

室町時代・永正2年(1505) 京都・東福寺蔵

中世の東福寺の景観を描いた唯一の絵画資料。ラスボス感満載の壮大な伽藍が活写されています。

本展を開催して改めて実感したのは、「やっぱり東福寺はラスボスだった!」ということ。

これまでも、私が本展を紹介する際には、ことあるごとに「東福寺はラスボスだ!」と豪語してきました。

その意は、今まで数多くの禅宗寺院展が開催されてきたなかで、東福寺が「最後に残された大物」であることに基づいた発言でした。

東福寺は、知る人ぞ知る、日本最大級の「禅宗美術の宝庫」。

東福寺展を開催することは、かねてより当館の念願でもあり、また禅宗美術を専門とする私にとっても夢のひとつでした。

なにゆえにこれまで展覧会が開催される機会がなかったかというと、東福寺では、所蔵する文化財の修理事業を長年にわたって継続実施してきたからにほかなりません。

本展の開催の契機となったのは、そのなかでも超ド級の大作というべき重要文化財「五百羅漢図(ごひゃくらかんず)」の14年にわたる修理事業が、令和3年度にようやく完成したこと。

そのお披露目をかねた展覧会を開催する運びとなり、所蔵する文化財を一堂に集めた「オールアバウト東福寺」の本展が実現しました。

このように、展覧会の開催というものは、時機を得て初めて実現できるもの。私が本展を担当できたのも、そうした好機に恵まれたからだったといえます。

第3章「伝説の絵仏師・明兆」 重要文化財「五百羅漢図」の展示風景

すでに展示をご覧になった方には実感いただけるかと思いますが、東福寺には、破格ともいうべき膨大な数の文化財が伝来しています。

展示会場に足を運ぶと、ずらりと並んだ中世文物の質と量に圧倒されます。その様子はまさに国指定文化財のオンパレード。

重文、重文、また重文、国宝はさんでまた重文。と、思わず歌ってしまいそうなほどリズミカルに指定品が並んでいます。

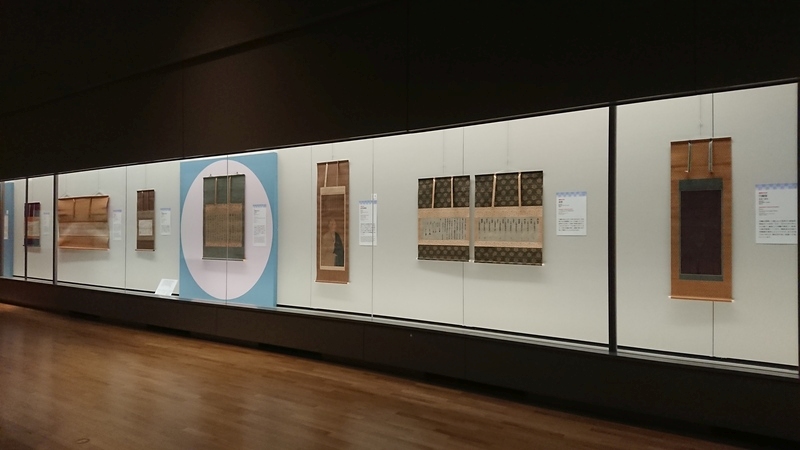

第1章「東福寺の創建と円爾」展示風景

本展を紹介するにあたり、チラシやポスターでは羅漢たちにさまざまなセリフを語らせていますが、そのなかに「ハンパない展示じゃ」というひと言があります。はたして、展示品の一体どんなところがハンパないのでしょうか。

ここでは、東福寺がラスボスたる所以を兼ねて、単に指定品であることに留まらない、東福寺の文化財の「ハンパないポイント」を3つ挙げてみましょう。

(1)歴史的由緒がハンパない

もともと東福寺は、鎌倉時代前期に創建された京都屈指の古刹(こさつ)ですが、東山の南麓に位置するその立地も幸いして、京都中を焼け野原にした応仁の乱(1467~1477)による大被害を免れました。

この点が、中世文物の多くを火災で失ってしまった、他の京都の禅宗寺院との大きな違いといえます。そしてさらに、それらの由緒がきちんと記録として残されているのも東福寺のハンパないところ。

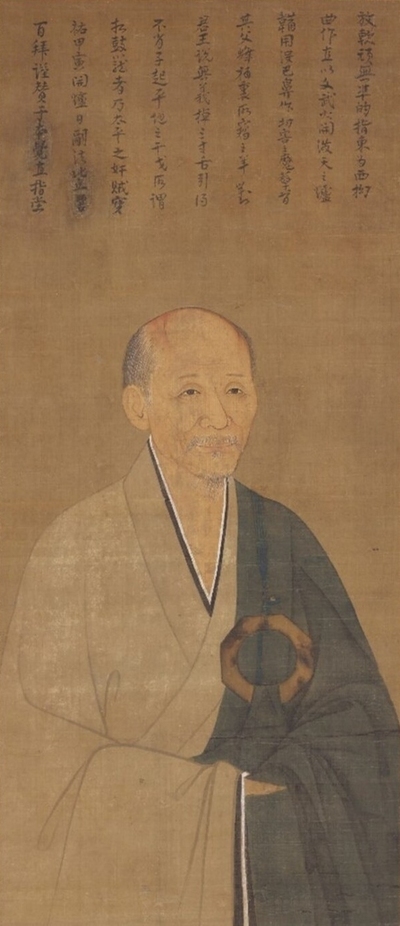

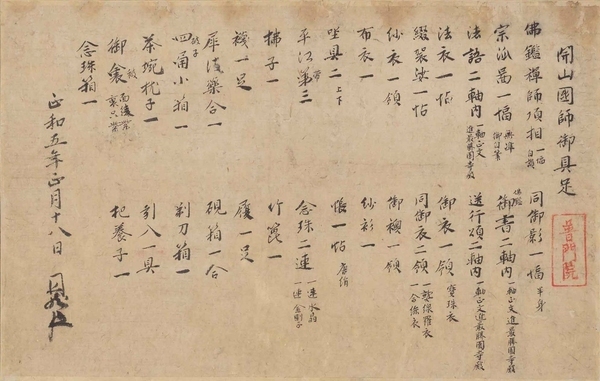

例えば師古(しこ)賛の重要文化財「無準師範像(ぶじゅんしばんぞう)」は、東福寺の開山である円爾(えんに)の師・無準の姿を半身で表した作ですが、正和5年(1316)に記された重要文化財「円爾遺物具足目録(えんにいぶつぐそくもくろく)」という資料に、「同御影一幅 半身」として記載されています。

ついでに言うと、4月2日(日)まで展示されていた自賛の国宝「無準師範像」も、同目録に「仏鑑禅師頂相 一幅 自賛」と記載されています。

このように東福寺では、南宋時代や鎌倉時代に遡る文物が、きちんと記録され、由緒付けられて伝来しているのです。

重要文化財 無準師範像 師古賛

中国 南宋時代・宝祐2年(1254) 京都・東福寺蔵

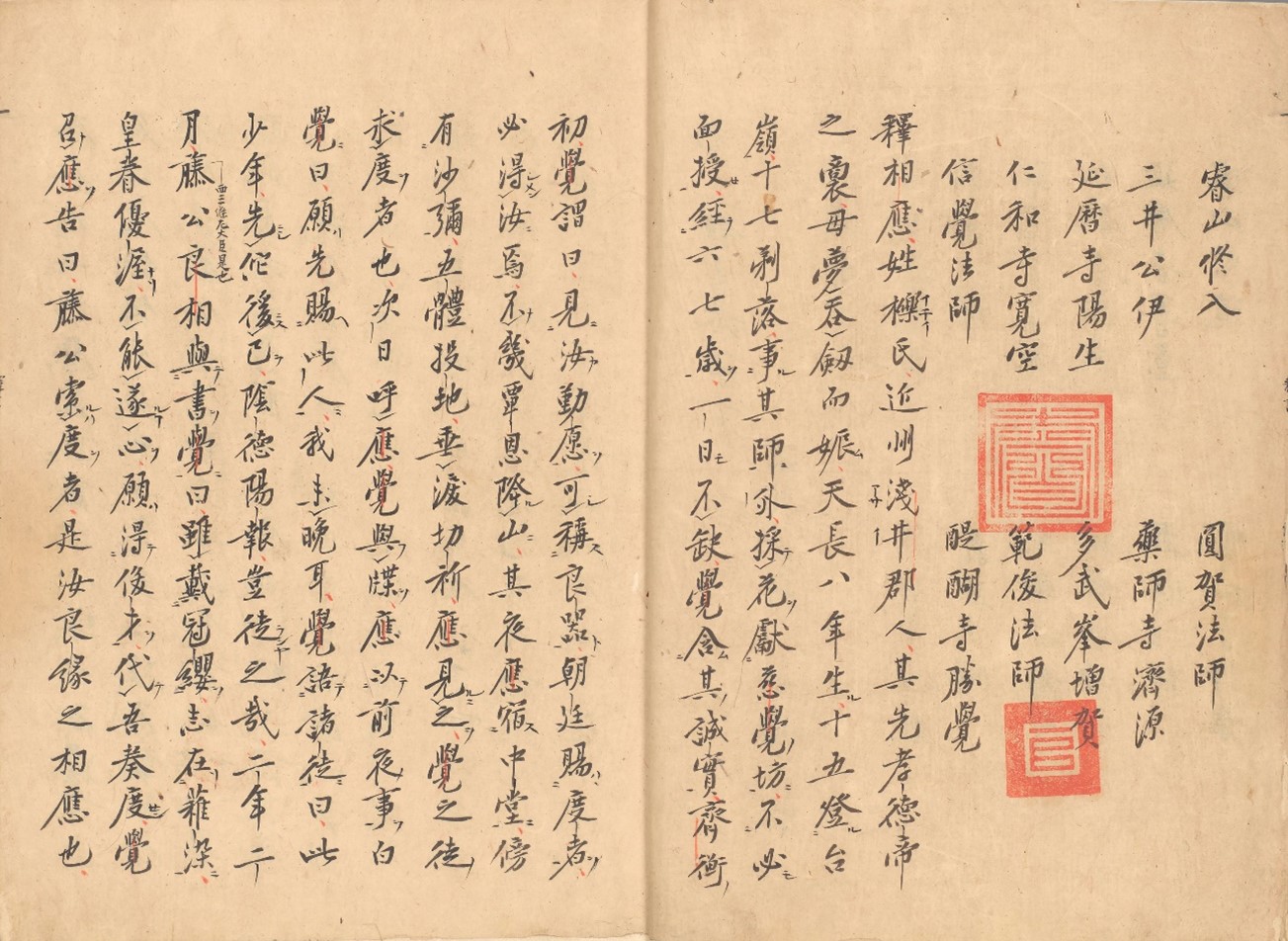

重要文化財 円爾遺物具足目録 奇山円然署判

鎌倉時代・正和5年(1316) 京都・東福寺蔵

上記の2作品は右から2行目に記されています。

(2)文化的影響力がハンパない

さらに、東福寺に集積された文物は、大きな文化的影響力も持っていました。

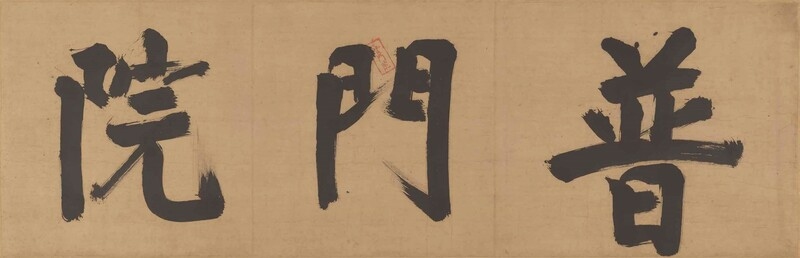

例えば、無準師範から円爾に贈られたといわれる国宝「禅院額字并牌字(ぜんいんがくじならびにはいじ)」は、禅寺内に掲げられる扁額や牌(告知板)の基となるお手本の書。

建仁寺や円覚寺をはじめ、全国各地の禅宗寺院にこの書体が広まっていったことを考えるだけでも、東福寺が中世文化の一大拠点だったことが理解されます。

さらに南北朝・室町時代には、明兆(みんちょう)が絵仏師として活躍し、彼が描いた仏画様式がそのまま時代様式として定着していきました。東福寺の文化的発信力は、想像以上にズバ抜けていたのです。

第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」 国宝「禅院額字并牌字」の展示風景

(3)スケール感がハンパない

そして何といっても、東福寺の文化財の最大の特質は、その圧倒的なスケール感にあります。

東福寺の代名詞である「伽藍面(がらんづら)」を象徴するように、とんでもない大きさの巨幅や巨像が伝来しています。残念ながら、明治14年(1881)の火災により、像高7.5メートルを誇る仏殿本尊は焼失してしまいましたが、その左手だけは救出され、本展でもその堂々とした偉容をご覧いただいています。

また、焼失した仏殿本尊の前に置かれたと考えられる前机(前卓)も、とにかくすさまじい大きさ。

その前に人が立つと、まるでガリバーの国に入り込んだかのようです。

第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」 「仏手」の展示風景

重要文化財 朱漆塗牡丹唐草文透彫前卓

南北朝時代・14世紀 京都・東福寺蔵

高さ171㎝、甲板は縦124.7㎝、横315㎝とこちらも特大サイズ。

というわけで、展覧会の総括を兼ねて、改めて東福寺の文化財の「ハンパないポイント」について述べてきました。

これらの文物が放つ、桁違いの迫力や巨大さは、実物の前に立ってこそ実感できるもの。

まだ展示をご覧になっていない方は、ぜひ足をお運びいただくことをお勧めいたします。

禅宗寺院最後の大物、東福寺の圧倒的なパワーとスケールを体感いただけるはずです。

最後にもう一度言いましょう。

やっぱり東福寺はラスボスだった!

| 記事URL |

posted by 高橋 真作(特別展室研究員) at 2023年05月04日 (木)

書跡担当研究員の六人部克典です。

特別展「東福寺」は閉幕まであと約1週間(~5月7日(日))、本展をご紹介するリレーブログも予告編含め5本目となりました。

前回までは絵画・彫刻の展示作品を中心に、その魅力や展覧会の舞台裏をお伝えしてきました。

「何か足りない…」と思われた書跡愛好者の皆さま、ご安心ください。

本展では数々の魅力的な書が展示されています。

日中の名だたる禅僧の書(墨跡)をはじめ、東福寺開山・円爾(えんに・1202~80)と門弟たちが中国より将来した稀少な典籍や石碑の拓本など、東福寺とその塔頭はまさに「書の宝庫」と言っても過言ではありません。

なかでも重要文化財「円爾号・円尓号(えんにごう)」や修行大成の証である国宝「円爾宛印可状(えんにあていんかじょう)」、伽藍を飾る扁額(へんがく)・牌(はい)の手本用の書である国宝「禅院額字幷牌字(ぜんいんがくじならびにはいじ)」など、師の無準師範(ぶじゅんしばん・1177~1249)が円爾に授けた一群の墨跡は、東福寺にとっても、禅宗の歴史においてもたいへん重要な書です。

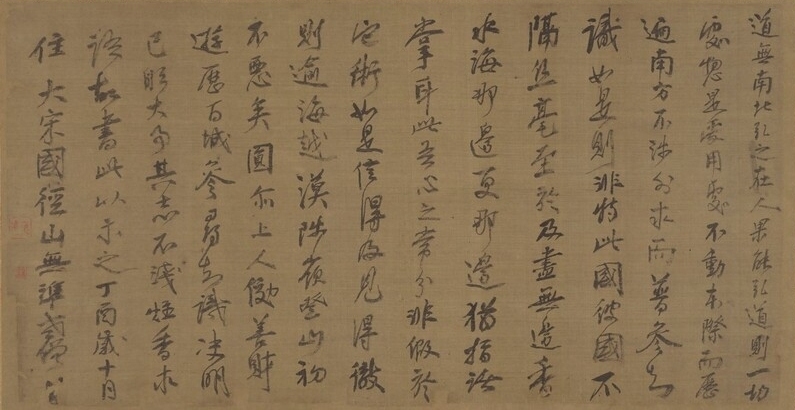

重要文化財 円尓号 無準師範筆

中国 南宋時代・13世紀 京都・東福寺蔵

国宝 円爾宛印可状 無準師範筆

中国 南宋時代・嘉熙元年(1237) 京都・東福寺蔵

国宝 禅院額字幷牌字のうち普門院 無準師範筆

中国 南宋時代・13世紀 京都・東福寺蔵

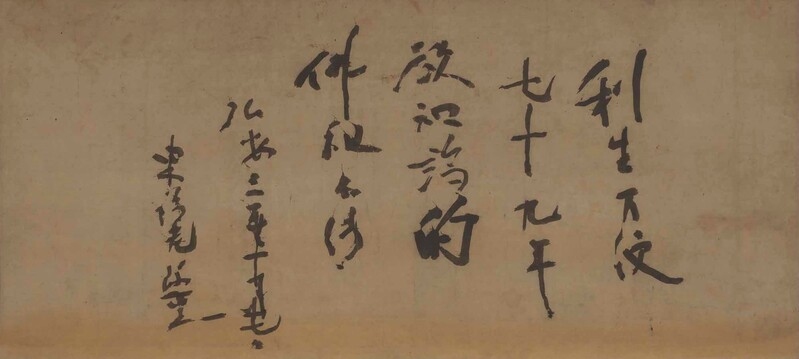

そして、円爾や孫弟子の東福寺28世・大道一以(だいどういちい・1292~1370)ら師僧が、死を前にして弟子たちに書き遺した「遺偈(ゆいげ)」があります。

「遺偈」は求道に徹した筆者の生涯を物語るとともに、その最期を臨場感たっぷりに伝える、観る者の心に触れる特別な書です。

重要文化財 遺偈 円爾筆

鎌倉時代・弘安3年(1280) 京都・東福寺蔵

遺偈 大道一以筆

南北朝時代・応安3年(1370) 京都・永明院蔵

これらは東福寺に関する書のなかでも、名の知れた代表格と言えるでしょう。でも、それだけではありません。

本展では今まであまり知られてこなかった、展覧会初出品の「書?」もあります。

「書?」とはどういうこと?と思われた皆さま、ご安心ください。

まずはこちらをご覧ください。

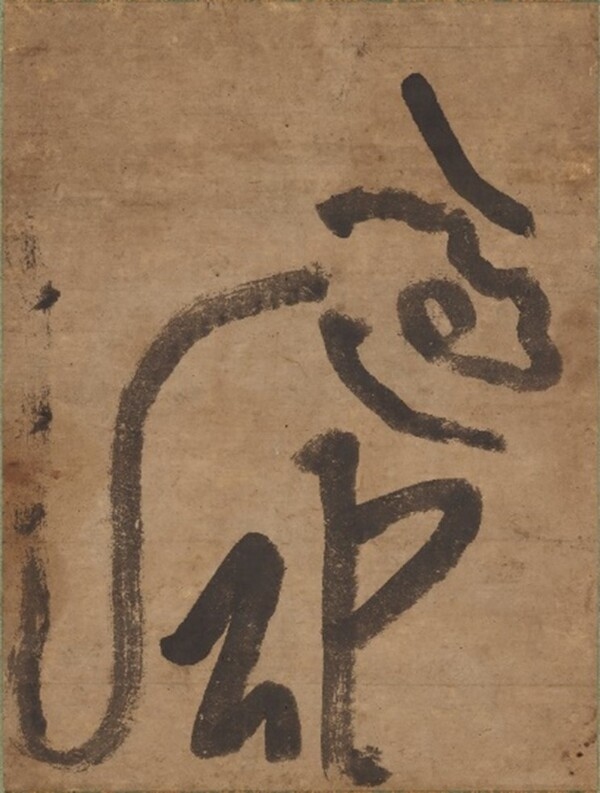

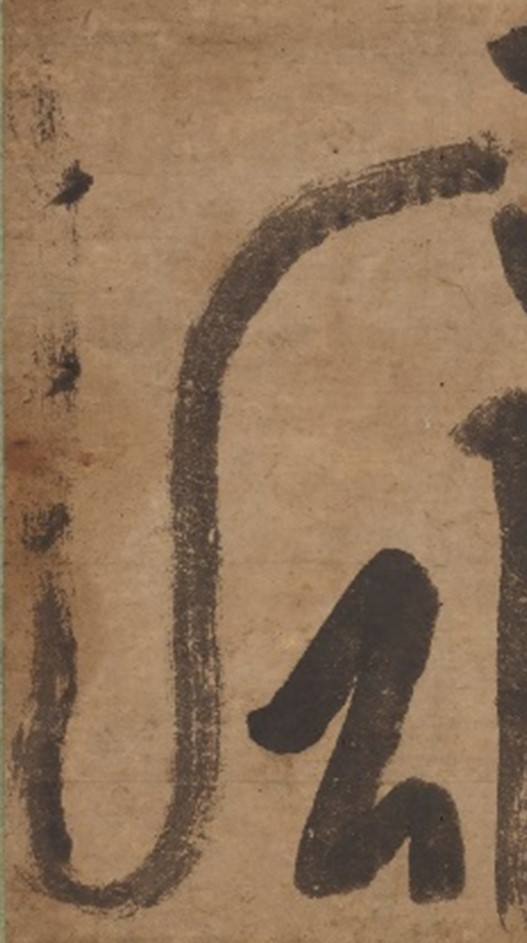

虎 一大字 虎関師錬筆

鎌倉~南北朝時代・14世紀 京都・霊源院蔵

皆さまは何に見えますでしょうか?

もはや書なのか絵なのかわかりません。

墨で写された正体不明の何かがそこにいるようですが、、、

インパクト絶大なこの造形を初めて見たとき、私は「カメレオン!!!」と叫びました(お寺様での事前調査でしたので、もちろん心の中で)。。。

実はこちらのお方、虎なんです。

「虎」の一字が大きく書写されていると考えられています。その名も「虎 一大字」。

掛け軸に仕立てられており、裏面には後世に記された「虎之字 開山真跡 海蔵院」の墨書があります。

このことから、円爾の孫弟子にして東福寺15世の虎関師錬(こかんしれん・1278~1346)が書いた「虎」の字として、虎関が開き晩年に退隠した海蔵院(かいぞういん・東福寺塔頭)にかつて伝わったことがわかります。

現在は、虎関の孫弟子にあたる東福寺62世の在先希譲(ざいせんきじょう・1335~1403)が開いた霊源院(れいげんいん・東福寺塔頭)のご所蔵です。

実際に筆跡をたどってみると、確かに「虎」の字のような、、、

ですが、篆書(てんしょ)など各種の書体に作例を求めても、このような字形は見当たりません。

おそらく虎関は心のままに筆を走らせたのでしょう。

それも自らの号にある「虎」の字を。何やら意味深そうな。。。

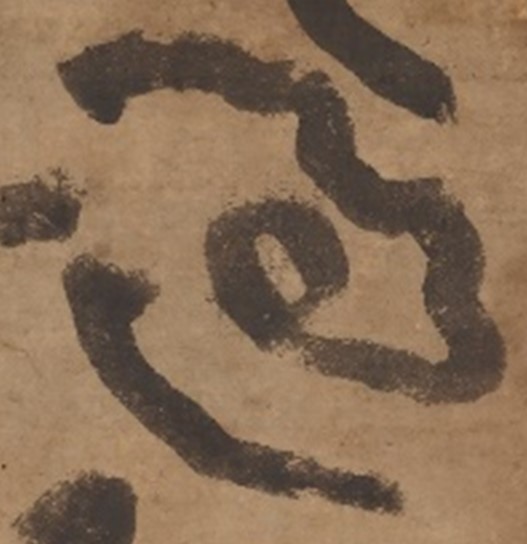

細部はどうでしょうか。

ツノかトサカ(!?)のようにも見える部分は、篆書のような芯の通った線。

頭から顔のような部分は小刻みに筆を進め、鼻・口・目を緩急自在に一筆で。

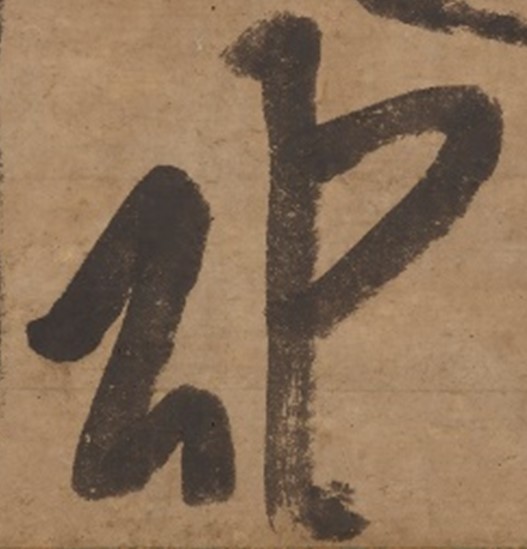

アゴは逆筆気味に筆を入れて突き出すように。

足はドッシリとした重厚な線で座っているかのように。

そして、丸みのある背中から逆立つシッポまでを、速さを変えてカスレを出しつつ一筆で。

やはり書なのか絵なのかわかりません(2回目)。

「虎」の字が虎関の号にあることを思い合わせると、坐禅する虎関自身の肖像にも見えてくるかもしれません。

あたかも虎関が「これは何や?」と問いかけて、「あなたの心、そのものや」と諭しているようにも思われます。

もしそうであるならば、自らの心を知り、悟りを開くという禅の教えを表現しているのかもしれません。

いずれにしましても、こちらのお方が書としても見事であることは確かです。

さらっと書いているようですが、様々な筆使いにより、効果的な線を紙面にバランスよく配し、存在感あふれる「虎」という何かを生み出しています。

しかもためらいなく自然に。筆者の技量の高さが窺えます。

日本仏教の歴史書『元亨釈書(げんこうしゃくしょ)』の編纂など、学問に優れた虎関師錬は書の達人でもあり、一般的には中国・北宋の書家・黄庭堅(こうていけん・1045~1105)を学んだ洗練された端整な書風で知られます。

重要文化財 元亨釈書のうち巻第十(部分) 虎関師錬筆

南北朝時代・14世紀 京都・東福寺蔵

そんな虎関の怪作「虎 一大字」は、知られざる名品と言ってよいでしょう。

この機会に、絵画・彫刻・工芸などとともに、東福寺とその塔頭が誇る素晴らしき書の数々をご堪能いただけますと幸いです。

| 記事URL |

posted by 六人部 克典(東洋室研究員) at 2023年05月02日 (火)

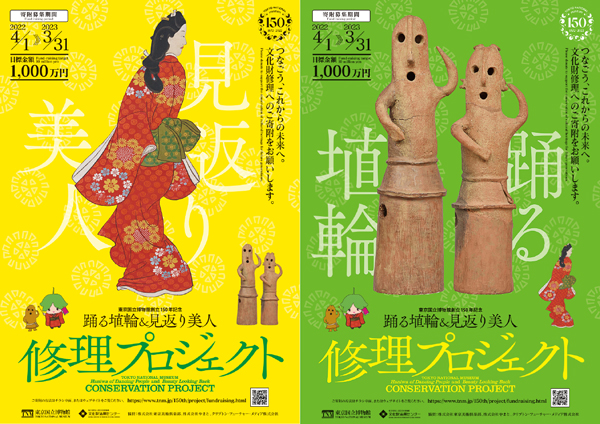

踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト 「埴輪 踊る人々」修理報告 1

東京国立博物館は、創立150年記念事業の一環として、館を代表する名品「埴輪 踊る人々」と「見返り美人図」の文化財修理にかかわる費用を個人や企業から寄附を募るファンドレイジング事業、「踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト」を、文化財活用センター〈ぶんかつ〉と共同で実施して参りました。

多くの皆様のご協力のもと、たくさんのご支援をいただき、2023年3月31日の寄附受入終了までに、総額で15,396,445円のご寄附が集まりました。皆様のあたたかいご支援に改めて御礼を申し上げます。

「埴輪 踊る人々」と「見返り美人図」の修理に関する費用を上回るご寄附は、すべて東京国立博物館所蔵の文化財の修理費として大切に活用させていただきます。

そして、このプロジェクトは寄附の受入が終了してもまだまだ続きます。

修理対象である2作品のうち、まず「埴輪 踊る人々」が先行して修理に入りました(「見返り美人図」は2023年秋より修理開始予定)。

文化財の修理は、解体などを伴う大がかりな処置を行う「本格修理」と、作品の状態に合わせて最小限の処置を行う「対症修理(応急修理)」に大きく分かれますが、今回「埴輪 踊る人々」に必要なのは「本格修理」。専門の修理技術を持つ館外の修理工房へと、昨年10月に移送されています。

輸送のための梱包の様子

修理に必要な期間は、全ての工程を合わせると約1年半。

2024年春に予定されている修理の完了まで、修理の現場でどのようなことが行われているのか、このブログで皆様にご紹介していきたいと思います。

さて、修理作業の様子を覗く前に、まず今回「埴輪 踊る人々」に必要な修理をおさらいしておきましょう。

まずは作品に入っている亀裂。胴や腕の部分に横向きの亀裂が複数入っています。

さらに石膏の劣化と剥離。

昭和初期の修理時に施された石膏が経年劣化により非常に脆くなっており、一部に剥離が生じている状態です。

館の所蔵する埴輪の中でも知名度の高い作品であることから、他施設から貸出し依頼の多い作品ですが、慎重な取扱いを必要とするため、近年は断念せざるを得ない状況でした。

今回の修理では、解体、旧修理の石膏の除去、クリーニング、亀裂や破断面の強化、接合、欠失部の補てん、補てん箇所の彩色などが行なわれることになっています。旧修理の石膏を除去した部分には劣化しにくい補填材が使用される予定です。

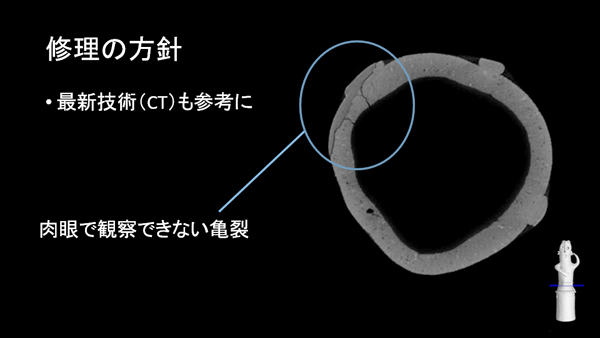

なお、今回の修理はX線CT装置による調査など、最新の技術を基にした知見を活かして行われる計画になっています。

X線CT装置で撮影した「埴輪 踊る人々」の断面画像

上の画像は小さいほうの埴輪の胴回りをCTで撮影した断面画像です。

以前の修理によって石膏で覆われており、表面からは確認しづらいのですが、よく見ると内側のオリジナル部分に亀裂があることが分かります。このように肉眼では観察できない亀裂がCT画像で確認可能となることで、修理に伴って石膏をはがす際に慎重を要する部分が分かるようになったとのこと。

修理はこうした事前の調査によって蓄積したデータをもとに、細かな注意を払いながら進められていきます。

今後もこのブログでは修理の進捗などについて、シリーズでご紹介していきたいと思います。

どうぞお楽しみに。

カテゴリ:保存と修理

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(総務部) at 2023年04月29日 (土)

特別展「東福寺」その3 阿吽の呼吸で梱包作業 巨像展示の舞台裏

東京国立博物館・彫刻担当研究員の児島大輔です。

特別展「東福寺」は会期もいよいよ大詰めとなってきました。

リレー形式で東福寺展をご紹介している1089ブログ。

今回は展覧会の舞台裏へご案内いたしましょう。

前回のブログ(特別展「東福寺」その2 東福寺本尊 今昔物語)でご紹介した「圧倒的スケール、すべてが規格外!」を体現する巨像たち。

当たり前のように会場に立っていますが、実は巨大な彫刻作品の移動と展示はほんとうに大変な作業です。

そもそも仏像は移動することを想定していません。

お寺の堂内に安置されると、何百年もそのまま鎮座されているわけです。

その仏像を展覧会のために輸送しなければいけないわけですから、それ相応の苦労が伴います。

では、いったい何が行われているのでしょうか。

まず、動かせるのかどうか、分解できるのかどうか、どこが危険なのかを事前調査します。

そのとき頼りになるのが、過去の調査報告書や修理報告書などです。

とは言え、もちろん最後はお借りする私たちが実際に確認して、輸送業者や所蔵者と相談して最終的な判断をします。

次にいよいよ実際の梱包と輸送です。と行きたいところなのですが、その前に今回は収蔵場所からの安全な搬出経路を確保するために、なんと仮設のスロープを造ってしまいました。

東福寺内の特設スロープ

仏像の梱包は、一般的には立像は寝かせて担架で運ぶか立たせたまま木枠で輸送、坐像はL字型の木枠で運ぶのが基本です。

ところが、そこは規格外のスケールを誇る東福寺のこと。仏像もいつも通りとはいきません。

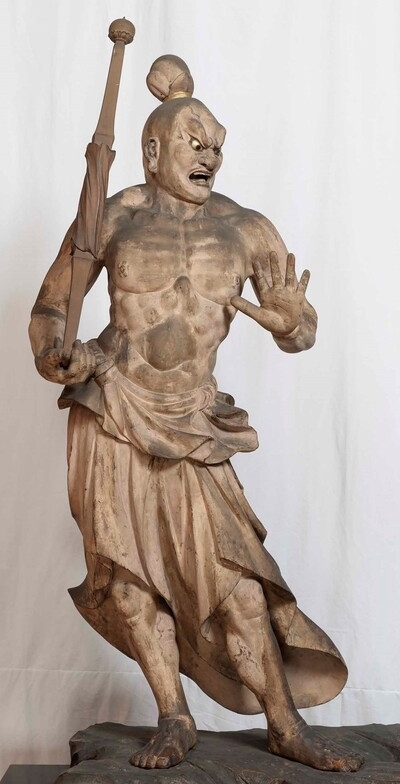

本展の中で最も巨大な重要文化財「二天王立像」を例にとってお話しいたしましょう。

まず、お像のまわりに足場を組みます。もはや工事現場です。

二天王立像(吽形)と足場

梱包作業中

お像の状態を確認しながら、注意深く薄葉紙、綿布団、晒などを用いて必要な養生を施します。

ただ手厚く養生すればよいというものでもありません。

必要最低限の養生をバランスよく施さなければ、かえって一部分に強い負荷がかかってしまったり、のちの工程で木枠にきちんと収まってくれなかったりします。

養生が済むと、チェーンブロックを使ってお像を木枠の中へ収めます。

横たわる二天王立像

木枠内で固定、梱包資材は適材適所

この木枠もそれぞれのお像専用に特注でつくられた頑丈なものです。

お像を支える部分には発泡材やウレタン、さらには寝具などにも用いられる低反発素材を駆使することでお像をサポートします。

これで移動中のお像の快眠を約束するわけですね。

二天王立像さん、いったい何年ぶりに横になったことでしょう。

木枠に収めた後は、雨風を防ぐためにビニールシートとラップで保護します。

これで500km弱の長旅に備えた梱包は完成です。

ラップでぐるぐるに梱包

梱包完成!

このような梱包作業はお像を計測して図面を引き、木枠を設計して発注。

さらにお像を養生して木枠の中に収めるまでを図面上で演習をおこない、現地で手順を確認し、そしていざ本番となるわけです。

「稽古は本場所のごとく、本場所は稽古のごとく」とは大横綱・双葉山関の至言。

私たちもその意気込みで、これだけ巨大なお像でも数センチ単位の綿密な準備を行っているのです。

二天王立像の搬出作業

さて、会場に到着後は梱包の逆順で開梱し、安置・展示いたします。

「寝台車での快眠から目覚めると、そこは東博だった」といったところでしょうか。

こうして無事輸送・展示を終え会場内に立っていただくことで、少しだけホッとできるのです。

え…少しだけ?

極寒の中、東福寺でお像を梱包・搬出してからはや3月。

時は過ぎ去り、桜は散り、いつしか本館前のユリノキの花も盛りを迎えました。

そう、東福寺展の会期も残すところあとわずかです。

ということは、またしても梱包・輸送の作業が待っています。

もちろんすでに段取りを終えて、あとは作業を待つばかり。会期が終わってもまだまだ緊張は続きます。

私たちにとっては、お像をお返しするまでが展覧会なのです。

ところで、この二天王立像、どのくらいの重量があると思いますか?

今回は展示にあたっていくつかの作品を計量いたしました。

まずは旧本尊の仏手。その重さは、なんと約125㎏!

仏手 東福寺旧本尊

鎌倉~南北朝時代・14世紀 京都・東福寺蔵

前回の浅見研究員のブログ(特別展「東福寺」その2 東福寺本尊 今昔物語)では計算と史料をもとに旧本尊の大きさを推定しましたが、さて重量はどうでしょうか。

人間工学的にいえば片手の重さは体重の約1%です。

ということは、、、旧本尊を人体になぞらえれば、その重量は片手の100倍ですから12,500kg。12.5トン!

もちろん、内刳(うちぐり)を施して内部を空洞にすればもっと軽量化が図れるはずです。

次に今回のブログで取り上げた二天王立像のうち阿形像の重量はなんと約250㎏!

重要文化財 二天王立像のうち阿形像

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

先ほど計量した旧本尊で言えば、ちょうど両手分の重さです。旧本尊の巨大さが際立ちますね。

そして、梱包して木枠に収めた最終的な重さは775kg!!

な、なんと、阿形像の重量の2倍を超える525㎏の梱包材で保護しているのです。

いかがでしたか。仏像の梱包と輸送の苦労をご理解いただけたでしょうか。

いや、むしろ中世の人々がいかに苦労してお像を造立していたかに思いをはせていただけたでしょうか。

なぜ、そこまでして運ぶのか?

それはもちろん、ひとえに素晴らしい仏像たちを東京の皆さんにご覧いただきたいがため。

この大きさと迫力とに圧倒されていただけましたら私どもの苦労も報われるというものです。

たとえ細かなことはわからなくても、この巨大さを体感していただければ、東福寺の魅力の一端を理解できたと言っていいと思います。

しかしですね、仏像はもちろんなのですが普段お像たちがいらっしゃるお堂はもっと凄いのですよ。

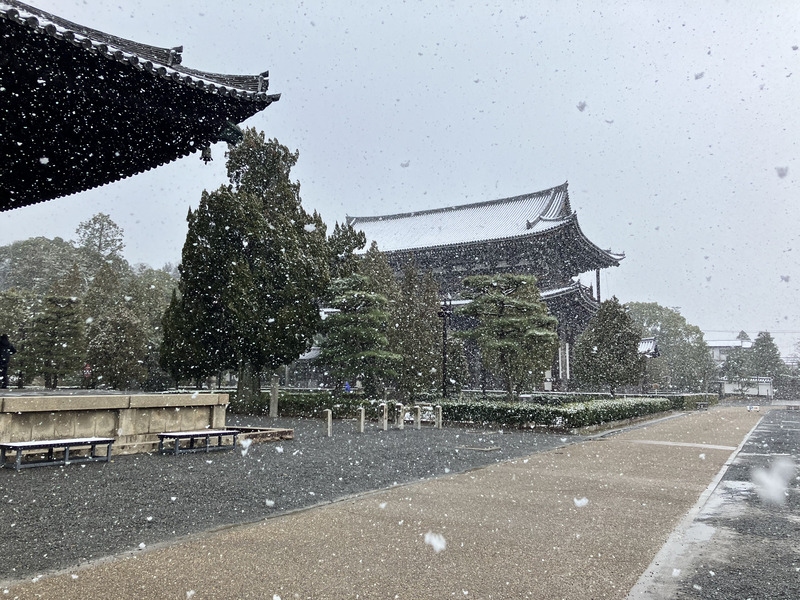

雪の舞う東福寺境内(作業日!)

それこそ圧倒される規格外です。本展をご観覧いただき東福寺通になられた皆様におかれましては、是非とも現地に足をお運びいただきたい。

もちろん、新緑も錦秋も息をのみますが、モミジだけではなく、「東福寺の伽藍面」とも呼ばれる所以を現地で体感していただきたいのです。

美しい四季の移り変わりは現地でしか味わえません。

本展はその序章に過ぎないいと言ってもいいかもしれません。

というわけで、是非一度東福寺へお運びを。

お寺に行くまでが東福寺展…です!

そして、まだ展覧会をご覧になっていない方は5月7日(日)までにどうぞお越しください。

会場の最後でお待ちしている巨大な仏像群をどうぞお見逃しなく…見逃すはずはないけれど…。

ご来館をお待ちしております!

| 記事URL |

posted by 児島 大輔(東洋室研究員) at 2023年04月28日 (金)

東京会場では残すところ会期もあと10日ほどとなった、特別展「東福寺」。

第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」では東福寺拝観の最大のみどころ、通天橋(つうてんきょう)からの紅葉の眺めを再現しています。

その再現コーナーを通り抜けて間もなく、視界が一気に開けて大きな仏像群が視界に飛び込んできます。

第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」彫刻展示風景写真

こちらに見えている仏像のうち、釈迦如来立像(原寸大写真バナー)・迦葉(かしょう)・阿難(あなん)の三尊が、現在の東福寺本堂の本尊です。

その前に並ぶ四天王像とともに本堂壇上に安置されています。

東福寺本堂 本尊の安置状況

また会場でひときわ目を惹く2体の像、二天王立像は高さ3.4メートルほどですが、通常東福寺では公開されていません。

しかし今あげたこれらの像すべて、もともとは東福寺の像ではなく、明治14年(1881)の火災で仏殿が焼けた後、移されたものなのです。

江戸時代には東福寺に隣接していた三聖寺(さんしょうじ・明治6年(1873)に万寿寺に吸収併合され廃寺)に安置されていました。

展示作品からその位置関係を探りましょう。

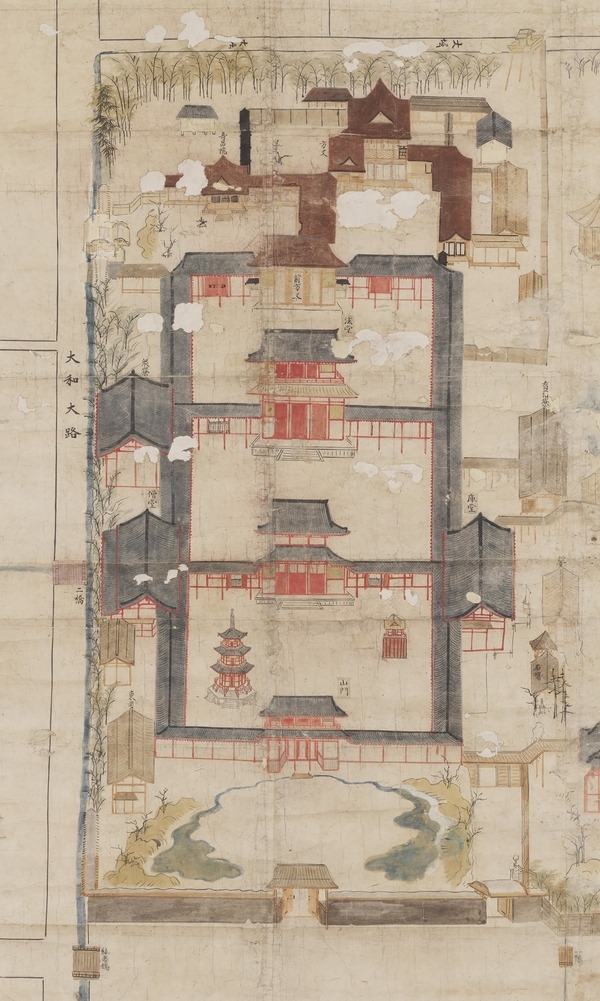

三聖寺古図(部分)

鎌倉~南北朝時代・14世紀 京都・東福寺蔵

第2章「聖一派の形成と展開」で展示しています。

これは鎌倉時代後期の三聖寺境内を描いた図です。

江戸時代の記録によると第一の門に金剛力士像、第二の門に二天王像、仏殿に釈迦如来・迦葉・阿難の三尊像と、さらに四天王像が置かれていました。

しかし、この図を見ると第一の門(図中一番下、池の前の門)に像を置くスペースはなさそうです。

金剛力士像が造像当初どこにあったのかは不明です。

おそらくこの絵図より後の時代に門が改造されて金剛力士像を移して置いたのでしょう。

重要文化財 金剛力士立像

鎌倉時代・13世紀 京都・万寿寺

この像を置いた門は現存。そのためこの像は移動せず、三聖寺を吸収した万寿寺の像となったと考えられます。

絵図を見ると第二の門(図中下から2番目、山門)は重層で大きく、二天王像が置けるでしょう。

しかし、山門は南北朝時代の明徳2年(1391)に火災で焼け、その後再建されたという記録があります。二天王像はそれ以前、鎌倉時代の作ですから、再建された門にどこからか移されたことになります。

火災時の山門内に像があったとすると、大きいので緊急避難はできなかったでしょう。

重要文化財 二天王立像

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

この像の作者は、力強く動きがあって写実的な作風から、作者は運慶・快慶の弟子筋の慶派仏師でしょう。

また仏殿に置かれた三尊は同じく明徳2年の火災の際に救出されたと見られますが、こちらも別の寺院から移された可能性も否定できません。

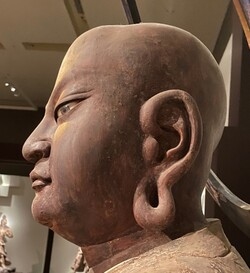

重要文化財 釈迦如来立像(部分)

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

(注)本展では展示されていません

重要文化財 迦葉・阿難立像(部分)

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

この三尊の癖の強い表情は中国・宋時代の影響を受けたものです。

よく似た像は東福寺に近い泉涌寺(せんにゅうじ)にあります。京都では癖の強さが敬遠されて定着しませんでしたが、京都中心部から距離のあるこの地域に固まっているのはおもしろい現象です。

四天王立像のうち多聞天立像(部分)

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

運慶の作風にきわめて近い優作で、彩色も造像当初のままです。

さて、四天王像はそもそも本尊像に比べて小さすぎるので、これは三聖寺には後でもたらされたと断定して良いでしょう。

四天王の中でも制作年代に差があり、多聞天が鎌倉時代初期、増長天は中期、持国天と広目天は中期から後期の作です。

失われた後で補ったか、大きさの同じような像を組み合わせて四天王としたかのどちらかでしょう。

このように、東福寺の仏像は転々としながら、現在の位置へと移ってきたのです。

展示室では同じ部屋にこれらの像と向かい合う形で大きな「手」を展示しています。

明治14年に焼失した本尊釈迦如来坐像の左手です。高さは217.5㎝。

仏手 東福寺旧本尊

鎌倉~南北朝時代・14世紀 京都・東福寺蔵

左:甲側 手首が長めなのはこの手は袖口に挿し込むからです。

右:掌側 手のひらも金色だったはずですがすっかり剥がれています。

次の写真は旧本尊の光背の化仏ですが、本尊焼失前はこの像の左手(画像内赤丸箇所)と同じようにおさまっていました。

釈迦如来坐像(光背化仏)東福寺旧本尊

鎌倉~南北朝時代・14世紀 京都・南明院蔵

「仏手」は手の甲が下向きなので光やホコリで傷むことが少なく、黒漆と金箔がよく残っています。

この手の寸法と自分の手の寸法を比較して、これだけ大きな手だと身長がどのくらいか計算してみると・・・。

私の中指の先から手首までは20㎝、身長は169㎝です。

この仏手の指先から手首まで(袖に挿し込む部分は除く)約200㎝。そうすると像の身長は16.9mになります。私の手が標準的な大きさかわかりませんし、仏像は手が大きめかもしれませんのでおおよその計算です。

これを資料から確認してみましょう。

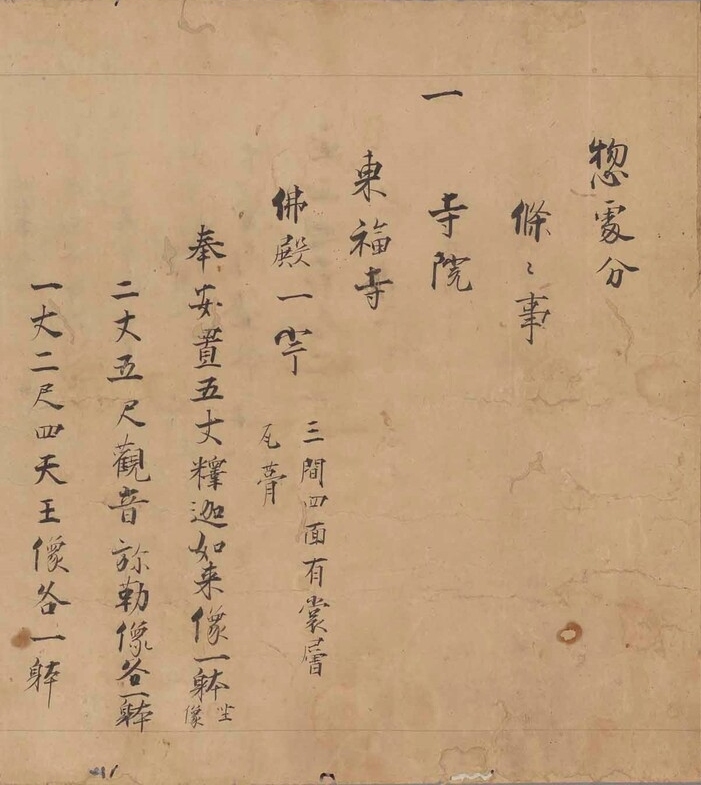

重要文化財 九条道家惣処分状(部分)

鎌倉時代・弘安3年(1280) 京都・東福寺蔵

(注)すでに本作品の展示は終了しました。

東福寺を創建した九条道家が書いた記録に「五丈釈迦如来像一躰(坐像)」と像の大きさが書いてあります。

「五丈(ごじょう)」というのが大きさです。一丈はおおよそ3mですから15mになります。

先ほどの計算との誤差はやはり像の手が大きめということでしょう。

15mは立像の場合の大きさですので、坐像である釈迦如来はその半分の高さ7.5mの像だったことがわかります。

もちろん台座、光背があったので、全部を合わせた高さは10mをゆうに超えたでしょう。

当館の展示室の天井の高さは約8mですからその大きさはまさに「圧倒的スケール」です。

しかしそれだけではありません。続けて「二丈五尺観音弥勒像各一躰 一丈二尺四天王像各一躰」とあります。巨像は釈迦如来だけではなかったのです。

ここには坐像か立像か書いてありませんが、後世の江戸時代の記録から、脇侍仏である観音と弥勒は坐像、四天王像は立像とわかります。

一丈二尺がおよそ3.6m、観音と弥勒の高さもほぼ同じ、展示室の二天王像と同じくらいです。

こうした巨像を造ったのは、開基である九条道家(1193~1252)の念頭に往時の藤原氏の壮大な造営があったからでしょう。

道家は息子である九条頼経を鎌倉幕府の将軍に送り出し、頼経が将軍となった嘉禄2年(1225)から孫の頼嗣(頼経の子)が将軍を辞する建長4年(1252)までは、朝廷と幕府の重鎮として権勢をふるいました(頼嗣の将軍辞職の翌日没)。

そして相当な財力を得ての造営で、摂関期を頂点とする藤原氏の栄華をこの東福寺において再現したのです。

| 記事URL |

posted by 浅見 龍介(学芸企画部長) at 2023年04月26日 (水)