1089ブログ

大好評開催中の特別展「始皇帝と大兵馬俑」!

会期も残すところ、半分!

今回は、「兵馬俑展ができるまで!(事前調査編)」と題し、

2015年1月下旬に中国・陝西省で行われた事前調査を中心に、

特別展開催にあたって研究員がどんな仕事をしているのか、その一部をご紹介します。

![]() 展示の前に行われる様々な調査や作業。裏側を知れば、さらに展覧会が面白くなるはずだほ!

展示の前に行われる様々な調査や作業。裏側を知れば、さらに展覧会が面白くなるはずだほ!

________________________________________

さて、ここからは調査隊員の日誌から、その様子をみていきますが、

その前に。

事前調査隊の隊長をご紹介しましょう。

特別展開催にあたっては、館内で部署をまたいだW・G(ワーキンググループ)が組織されます。

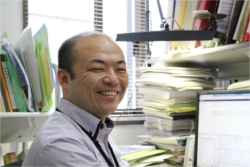

兵馬俑展のW・Gチーフを務めたのが、当ブログではおなじみのこの方、川村佳男主任研究員です。

事前調査隊の川村佳男隊長。専門は東洋考古です。

では、川村隊長がゆく!兵馬俑展事前調査の旅。

はじまりはじまり。

________________________________________

1月×日 1日目

朝9時にホテルを出発です。商洛(しょうらく)博物館から調査をスタート。出品予定の作品について撮影、点検、採寸を実施します。

採寸はこのような器具で行います。お借りする大切な文化財をいためることのないよう、適切な展示方法の検討のために重要な調査です

1月◇日 2日目

秦始皇帝陵博物院へ。いよいよ兵馬俑と対面。隊長も気合十分。ご覧のとおり、スーツにネクタイを着用。・・・調査なのに・・・なぜスーツ?

それは、途中から出品作品リストの最終交渉に向かうため。

「素晴らしい作品をお借りできるよう、しっかりと交渉してきます!」

1月■日 3日目

昨日の交渉で驚くべき成果がありました。「貴重な兵馬俑を追加で出品いただけそうです」。一同、大拍手。

ただ、外は雪景色。この日の調査は極寒の状況下。さらに、雪の影響で高速道路が封鎖。翌日の予定は断念せざるをえなく…。隊長は突然の計画変更で段取りに大忙し。

一面の雪景色に心なしか不安な面持ちの隊長

雪に負けてたまるか! スタミナをつけるため、生ニンニクをかじります

1月△日 4日目

天候回復! 本日のミッションは、昨日東京の本部から指示があった「封泥の調査」。

西安中国書法藝術博物館での展示を見学。

現地の様子を来館者目線で確認し、展示のイメージを膨らませます

○月◎日 5日目

再び秦始皇帝陵博物院へ。2日目には時間の都合上訪れることができなかった、博物院隣の始皇帝陵や、兵馬俑坑を見学。

兵馬俑がずらりと並ぶ姿はやはり圧巻! 展覧会会場でこのスケール感をどう表現するか、隊長の知恵の絞りどころ。

○月☆日 6日目

西安から飛行機で北京へ。北京大学サックラー考古芸術博物館で、最新の発掘成果展を視察。偶然にも展覧会を企画した北京大学の教授と会場でお会いすることができました。

「西戎(せいじゅう)」と秦との関わりは今回の特別展でも重要なポイントの一つ

________________________________________

![]() どうだったかな? トーハクくん!

どうだったかな? トーハクくん!

![]() わ、タイチョー!

わ、タイチョー!

![]() 特別展開催までには長い準備期間が必要。今回も約2年間をかけて様々な準備を行ってきたんだよ。

特別展開催までには長い準備期間が必要。今回も約2年間をかけて様々な準備を行ってきたんだよ。

![]() ほー!展示にはタイチョーの思いが詰まっているんだほ!よーし!もう一回みにいってくるほー!

ほー!展示にはタイチョーの思いが詰まっているんだほ!よーし!もう一回みにいってくるほー!

綿密な事前調査のもとでつくられる特別展「始皇帝と大兵馬俑」。

年内は12月23日まで、年末年始のお休みを挟み、2016年は1月2日から2月21日まで開催です。

ニンニクをかじって頑張った川村隊長や他の隊員たちの汗と涙の結晶を、お見逃しのないよう、ぜひ足をお運びください!

カテゴリ:2015年度の特別展、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年12月18日 (金)

トーハクくんがいく!~ミュージアムショップで埴輪グッズ探し~

ほほーい! ぼくトーハクくん!

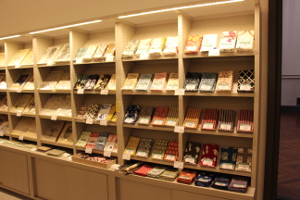

今日は、考古展示室リニューアルを記念して、本館にあるミュージアムショップを見に来たほ。

ショップにはたくさんの埴輪グッズがあるんだほ。

ぼくのグッズもあるんだほ(ニヤリ)。

まずは、埴輪のペーパークラフトだほ。

考古展示室リニューアルを記念して発売された、ミュージアムショップのニューフェイスだほ。

紙宝 埴輪 踊る人々[大]・[小](写真左から2番・3番目) 各864円

※埴輪により値段が異なります。432円~1080円

トーハクで人気の埴輪が勢ぞろい!

特に「踊る人々」には親近感がわくんだほ。

型を切り抜いて説明書どおりに組み立てていくだけなんだけど…これが意外と難しいほ。

おとなの人でも楽しめるはずなんだほ。

キッズにおすすめなのはこれ!

はにわぬりえ 378円

全部で8体の埴輪が登場するんだほ。

どんな色にぬってもらえるか、楽しみなんだほー!

日常に埴輪を取り入れるのに、ぴったりのグッズもあるほ。

はにわバッグ(S) 570円

はにわ箸ケース(箸つき) 951円

はにわ弁当箱 1620円

※トーハクくんは販売していません

埴輪のイラストがプリントされている、埴輪好きオーラのあふれるグッズだほ。

これで、埴輪と一緒にランチタイムが過ごせるんだほ!

ちょっとリッチ路線を狙うなら、こんなグッズもあるんだほ。

はにわいんグラス(青) 9720円

はにわ…ワイン…はにわいん!(ぷっ)

グラスの持ち手部分が埴輪の形をしている、シャレのきいた商品だほ。

他に赤色9720円と、透明5400円もあるほ。

埴輪好きなお姉さんたちには、アクセサリーがオススメだほ。

左:はにわリング 9720円

右:はにわペンダント 7020円

ユリノキちゃんも、こういうキラキラしたものが大好きなんだほ。

ぼくも着けさせてもらったほー。

さりげなく埴輪好きをアピールできるほ。

定番グッズもはずせないほ。

てぬぐい 埴輪 各972円

てぬぐいの柄はたくさんあるけど、やっぱり埴輪柄がぼくのいちばんのお気に入りだほ。

「踊る人々」とか「犬」とか、トーハクのいろいろな埴輪が登場するんだほ。

定番の次は、いま売れに売れているグッズを紹介するほ。

ずばり!

写真奥:はにわソックス 各432円(23~25cm)

写真手前:こはにわソックス 各400円(11~13cm)

トーハクくんも「こはにわソックス」をはいてみました

カラフルでかわいいのが、人気の理由だほ。

どっちも、オレンジ・茶・ミドリ・赤の4種類。

どれを買うか迷うほ。全色欲しいほ!

最初は「はにわソックス」だけだったけど、人気のあまり「こはにわソックス」も作られたんだほ。

埴輪オシャレは足元から…だほ。

最後にぼくのグッズも忘れないでほ~。

トーハクくんのはにわクッキー(4枚入り) 378円

ココアとプレーンが2枚ずつ入っているほ。

やさしい味のクッキーだほ。

ぼくの大好物だほ! 実はぼくのポシェットの中にはクッキーが入ってるほ。

みんなも食べてねー。

他にもステーショナリーいろいろもあるほ。

トーハクくんを取り囲んでいるのは「マスコット ユリノキちゃん」1080円

「ユリノキちゃんに囲まれて、し、幸せだほ…(汗)」

ノート216円、クリアファイル270円などなど、デスクまわりがにぎやかになるほ!

考古展示室を見た後は、ミュージアムショップの埴輪グッズをチェックするっていうのが、ぼくのオススメする埴輪ゴールデンコースだほ。

みなさん、ショップにもぜひお立ち寄りくださいだほー!

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年12月16日 (水)

特別展「始皇帝と大兵馬俑」(2015年10月27日(火)~ 2016年2月21日(日)、平成館)は、12月11日(金)に20万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

20万人目のお客様は、埼玉県越谷市よりお越しの深町幸子さん。

深町さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として特別展図録や展覧会の特設ショップで人気のチョコレートなどを贈呈しました。

特別展「始皇帝と大兵馬俑」20万人セレモニー

深町幸子さん(右から2番目)と館長の銭谷眞美(右端)

12月11日(金) 東京国立博物館 平成館エントランスにて

長年のママ友だというお2人(写真左・右。中央は深町さん)と一緒にご来館いただきました

深町さんは夏の「クレオパトラとエジプトの王妃展」にもご来館され、その時に本展の告知をご覧になったそうです。

重ねてのご来館、誠にありがとうございます。

「兵馬俑の精緻な作りをじっくり見たいと思っています。細かいだけじゃなく、兵馬俑は1体1体顔が違うとも聞いています。そんなすごいものを、始皇帝はよく作ったなと感心してしまいます」と語る深町さん。

兵馬俑坑の迫力を体感したいと、特にレプリカによる再現展示を楽しみにされていました。

兵馬俑の展示室では、時おり、お客様の小さな歓声や感嘆のため息が聞こえます。

兵馬俑の精緻さを、兵馬俑坑の迫力を、ぜひこの機会にお楽しみください。

皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2015年12月11日 (金)

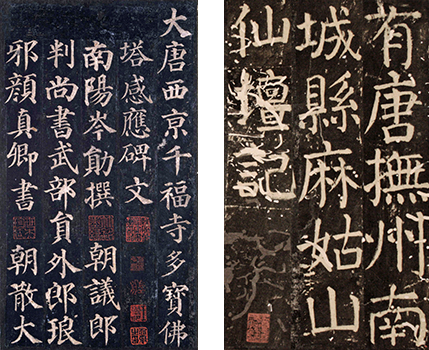

東洋館8室では、先週より特集「顔真卿と唐時代の書」(2016年1月31日(日)まで)が始まりました。

本展は毎年ご好評をいただいている台東区立書道博物館との連携企画、第13弾です。

本展の舞台となるのは、今から1000年以上も前の中国です。618年~907年、およそ300年もの間長きにわたって繁栄し、世界的にも有数の国威を誇った唐王朝。この時代の書は、王羲之(おうぎし)が活躍した東晋(317~420)の書とともに、歴史上もっとも高い水準に到達しました。

当代に花開いた様々な書をご覧いただくうえで、本展では7つのテーマを設定しました。今回は各テーマとその見どころについて簡単にご紹介したいと思います。

東京国立博物館 東洋館8室 出品件数28件

前期:2015年12月1日(火)~23日(水・祝)

後期:2016年1月2日(土)~31日(日)

台東区立書道博物館 出品件数77件

前期:2015年12月1日(火)~27日(日)

後期:2016年1月5日(火)~31日(日)

(左)東洋館8室。壁付ケースには、本展の主役・顔真卿や初唐の三大家たちの書が刻まれた石碑の全形拓本が並び、あたかも碑林にいるかのような気分になります。

(右)台東区立書道博物館。独立ケースでは、様々な唐時代の書の拓本や肉筆の作品が間近で見られます。紙の質感や墨色の違いなど、作品の細部まで堪能できます。

1.隋から唐へ ※台東区立書道博物館のみの展示

本展の導入として、唐の前代、隋 (581~618)の書がどのような字姿であったのかをご覧いただきます。

300年余り分裂が続いた南北朝時代(439~589)の書は、婉麗な南朝、寒険な北朝というように、双方で異なる書きぶりを見せていましたが、当代の末頃から南北統一を果たした隋の時代、そして初唐(618~712)にかけて、これらの書風は次第に融合し、洗練されていくこととなります。

短命王朝ながら、墓誌や典籍などの制作が盛行し、隋時代には楷書の名品が数多く残されます。そのなかから、刻石資料の拓本や法帖中の能書・智永の書を中心に、初唐の楷書に繋がる整斉とした隋様式の書をご紹介します。

(左)蘇慈墓誌銘 隋時代・仁寿3年(603) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で12月27日(日)まで展示

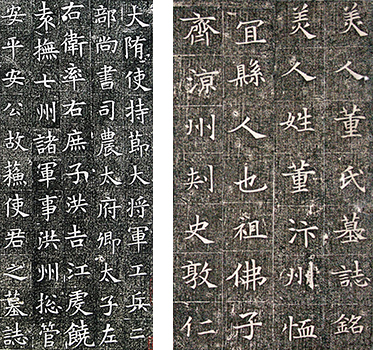

(右)美人董氏墓誌銘 隋時代・開皇17年(597) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で1月5日(火)~31日(日)展示

2.初唐の三大家

洗練された隋様式の書を承けて、楷書の表現を極致にまで昇華させたのが、初唐の三大家と呼ばれる欧陽詢(おうようじゅん、557~641)・虞世南(ぐせいなん、558~638)・褚遂良(ちょすいりょう、596~658)でした。

欧陽詢と虞世南はともに南朝・陳で生を受け、壮年を隋で晩年を初唐で過しましたが、欧陽の書は北派、虞の書は南派といった具合に対称的な趣を具えつつ、極度に洗練された造形美を表しました。彼らより2世代ほど後に生まれた褚遂良は、両者の書法を吸収して晩年には更に筆使いに変化を加えて、隋様式から完全に脱却した新風の楷書を確立しました。

通史的に見ても楷書表現の極致と言える、三者による絶世の字姿をご覧いただきます。

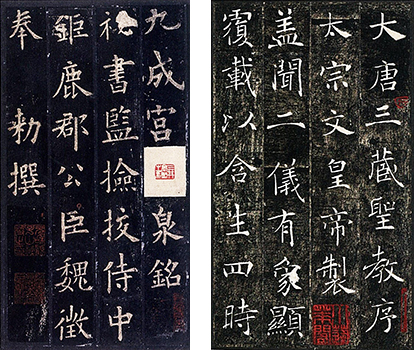

(左)九成宮醴泉銘―天下第一本― 欧陽詢筆 唐時代・貞観6年(632) 三井記念美術館蔵

台東区立書道博物館で12月27日(日)まで展示

(右)雁塔聖教序 褚遂良筆 唐時代・永徽4年(653) 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)

東洋館8室で1月31日(日)まで展示

3.皇帝の王羲之・王献之崇拝 ※台東区立書道博物館のみの展示

唐王朝を築いた歴代の皇帝たちは、当代の書法にも多大な影響を与えました。

なかでも二代皇帝の太宗(在位626~649)は、初唐の三大家をはじめとする臣下を登用して、書を重視した政策制度を施行するとともに、溺愛した王羲之の書跡を国家的な規模で収集・鑑定・摸写させたことにより、楷書表現の発展と王羲之書法の尊尚を強く促しました。当代に王羲之の書を集めて制作された諸々の集王碑は、王書尊尚の風潮を伝えます。

集王碑や後世制作された王羲之・王献之の法帖・摸本に加え、太宗や高宗(在位649~683)、則天武后(在位690~705)、あるいは玄宗(在位712~756)など、書を善くした皇帝たちが自ら石碑にとどめた字姿から、書の歴史に残された皇帝の壮大な事跡を窺いたいと思います。

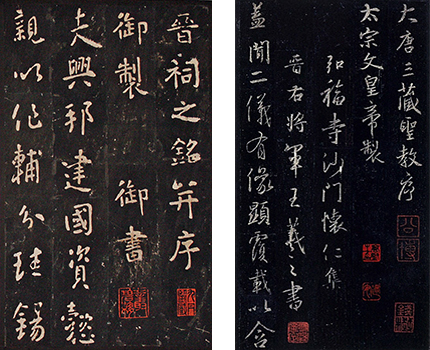

(左)晋祠銘 唐太宗筆 唐時代・貞観20年(646) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

(右)集王聖教序―李春湖本― 王羲之筆 唐時代・咸亨3年(672) 三井記念美術館蔵

台東区立書道博物館で1月5日(火)~31日(日)展示

4.唐時代の肉筆

唐時代の字姿を伝えるのは、拓本や摸本だけではありません。20世紀初頭に敦煌莫高窟の第17窟・蔵経洞から発見されたいわゆる「敦煌文献」や伝世の写本類には、唐人の手になる肉筆の書もみられます。

たとえば宮廷で制作された写本のうち、高宗の咸亨2年~儀鳳2年(671~677)のごく短い期間に書写された「長安宮廷写経」と呼ばれる一群は、字姿のみならず紙墨といった材料に至るまで、あらゆる点で最高の質を誇ります。また、民間における写本のなかには、初唐の三大家に似た端正な字姿もみられ、三大家の書風が広範に浸透していたことも窺えます。

無名の筆者が残した生の筆跡から、当時の水準の高さとともに、唐人の息づかいをも感じていただければと思います。

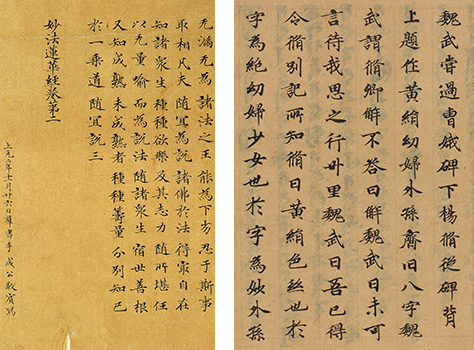

(左)妙法蓮華経巻第二 唐時代・上元2年(675) 三井記念美術館蔵

東洋館8室で12月23日(水・祝)まで展示

(右)国宝 世説新書巻第六残巻―規箴・捷悟― 唐時代・7世紀 京都国立博物館蔵

台東区立書道博物館で1月5日(火)~31日(日)展示

5.盛唐書法の展開

初唐の後半から唐王朝が最盛期を迎える盛唐(713~766)の前半にかけて、初唐の三大家の楷書表現や王書尊尚の風潮を承けた書が展開しました。

たとえば、前者には父の欧陽詢の書法を継承した欧陽通(おうようとう、?~691)や、褚遂良の書法を追随した薛稷(せつしょく、649~713)・魏栖梧(ぎせいご)などによる楷書がみられ、後者には王羲之の書法を基盤とした孫過庭(そんかてい、646?~690?)の草書や李邕(りよう、678~747)の行書があります。

彼らの書を通して、初唐に形成された書の潮流が展開していく様子をご覧いただきます。

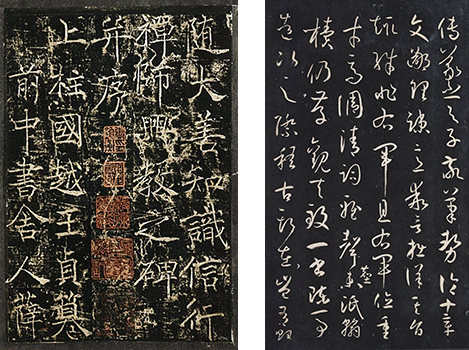

(左)重要文化財 信行禅師碑 薛稷筆 唐時代・神龍2年(706) 大谷大学博物館蔵

東洋館8室で12月23日(水・祝)まで展示

(右)書譜―天津本― 孫過庭筆 唐時代・垂拱3年(687) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

6.顔真卿―1230年の栄光―

顔真卿(がんしんけい、709~785)は安禄山の反乱に義軍を起こして唐王朝の危機を救い、李希烈の反乱に際しては命をもって忠義を貫きます。忠臣烈士として知られ、悲憤の最期から今年で1230年を迎える顔真卿は、書においてもその才を発揮しました。

「蚕頭燕尾(さんとうえんび)」と呼ばれる独特の筆使いなどを駆使して幅広い表現を見せる楷書と、筆画に情感を盛り込んだ行草書は、唐時代の書のなかでもひときわ異彩を放ちます。顔真卿の書は、宋時代以降にその人格が加味されて評価が高まり、王羲之と双璧をなすまでに至りました。

顔書の多彩な字姿に加えて、中唐(766~835)以降の楷書の優品から、初唐以来の書の潮流が変容を遂げていく様子を窺いたいと思います。

(左)千福寺多宝塔碑 顔真卿筆 唐時代・天宝11載(752) 東京国立博物館蔵(高島菊次郎氏寄贈)

東洋館8室で1月31日(日)まで展示

(右)麻姑仙壇記―大字本― 顔真卿筆 唐時代・大暦6年(771) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

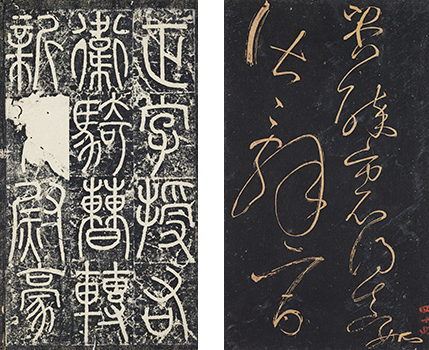

7.篆書・隷書の復活と狂草の流行 ※台東区立書道博物館のみの展示

盛唐以降には、篆隷と狂草という復古的、革新的な書法が興りました。

玄宗が好んで用いた豊麗な造形の隷書は、多くの者が追随するところとなり、「唐隷」という風尚を形成します。また、秦時代の李斯とともに「二李」と並称される李陽冰(りようひょう)の書法は、篆書表現の規範として後世長きにわたって尊尚されました。一方、同時期に流行した狂草、つまり酒で精神を高揚させ奔放に揮毫するという狂逸的な草書は、現存する作品が僅少で不明な点も多いのですが、常軌を逸した様々な逸話が伝えられ「張顚素狂(ちょうてんそきょう)」と併称される張旭(ちょうきょく)と懐素(かいそ、725?~785?)をその代表格とします。

従来の表現からおよそ逸脱したこれらの書を通して、唐一代の好尚の変化をご覧いただければと思います。

(左)三墳記 李陽冰筆 唐時代・大暦2年(767) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

(右)自叙帖―水鏡堂本― 懐素筆 唐時代・大暦12年(777) 台東区立書道博物館蔵(中村不折コレクション)

台東区立書道博物館で1月31日(日)まで展示

唐王朝300年の書は、時勢に従いつつ高度で多彩な表現様式が展開し、尽きせぬ魅力があります。

東博と書道博、両館の展示を併せてご覧いただき、より多くの字姿から唐時代の書をご堪能いただければ幸いです。

図録

『顔真卿と唐時代の書―顔真卿没後一二三〇年―』

価格:800円(税込)

東博ミュージアムショップ、書道博受付にて販売中

関連事業

【東京国立博物館】

・連携講演会「顔真卿と唐時代の書 ものがたり」

2016年1月16日(土) 13:30~15:00 平成館大講堂

【台東区立書道博物館】

・ギャラリートーク「顔真卿と唐時代の書」

・ワークショップ「美しい楷書に挑戦!」

詳細は台東区立書道博物館ウェブサイトへ

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室アソシエイトフェロー) at 2015年12月10日 (木)

![]() ほほーい! ぼくトーハクくん。

ほほーい! ぼくトーハクくん。

特別展「始皇帝と大兵馬俑」が大人気と聞いて、見に来たほ。担当研究員の川村さんが案内してくれるんだほ。

![]() こんにちは、トーハクくん。

こんにちは、トーハクくん。

![]() あ、川村さん! 話題の展覧会、楽しみだほー!。

あ、川村さん! 話題の展覧会、楽しみだほー!。

![]() ところで…へいばようって何だほ?

ところで…へいばようって何だほ?

![]() トーハクくん、その質問は早すぎるよ。兵馬俑を知るには、まずは始皇帝を知ることから始めないと。

トーハクくん、その質問は早すぎるよ。兵馬俑を知るには、まずは始皇帝を知ることから始めないと。

![]() しこうてい…?

しこうてい…?

![]() 兵馬俑を作った人だよ。字のとおり、最初の皇帝なんだ。

兵馬俑を作った人だよ。字のとおり、最初の皇帝なんだ。

![]() 最初の皇帝! すごそうな人だほ。

最初の皇帝! すごそうな人だほ。

![]() そりゃあもう! 中国で初めて天下を統一した人で、世界史上の有名人だよ!!

そりゃあもう! 中国で初めて天下を統一した人で、世界史上の有名人だよ!!

![]() い、いきなりスイッチが入ったほ。目がキラキラ…。

い、いきなりスイッチが入ったほ。目がキラキラ…。

![]() よーし、じゃあ展示作品から始皇帝について説明しようか。この「両詔権(りょうしょうけん)」を見てごらん。

よーし、じゃあ展示作品から始皇帝について説明しようか。この「両詔権(りょうしょうけん)」を見てごらん。

両詔権

秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵博物院蔵

![]() 単なる金属のかたまりだほ。

単なる金属のかたまりだほ。

![]() いやあ…(汗)。これは現在でいう分銅のようなもので、重さの基準として、全国に配られたものだよ。

いやあ…(汗)。これは現在でいう分銅のようなもので、重さの基準として、全国に配られたものだよ。

![]() …?

…?

![]() つまりね、始皇帝が天下を統一するまでは国によって重さの単位がバラバラだったんだ。他にも体積や長さ、貨幣なんかもバラバラだったんだけど、それを統一したのが始皇帝。

つまりね、始皇帝が天下を統一するまでは国によって重さの単位がバラバラだったんだ。他にも体積や長さ、貨幣なんかもバラバラだったんだけど、それを統一したのが始皇帝。

![]() 天下を統一しただけじゃないんだほ。

天下を統一しただけじゃないんだほ。

![]() そう! 単に領土をひとつにまとめただけじゃなくて、ハードもソフトもってところが、始皇帝のすごいところなんだよ!!

そう! 単に領土をひとつにまとめただけじゃなくて、ハードもソフトもってところが、始皇帝のすごいところなんだよ!!

![]() またスイッチが入ったほ! 目がキラキラだほ。

またスイッチが入ったほ! 目がキラキラだほ。

![]() そもそも、天下統一なんて誰も成し遂げたことがなかったんだ。そこで、始皇帝は考えたんだよ。「今まで国で一番偉かったのは“王”だけど、自分は王よりもスゴイことを成し遂げた。だから、自分には王を超える称号が必要だ」

そもそも、天下統一なんて誰も成し遂げたことがなかったんだ。そこで、始皇帝は考えたんだよ。「今まで国で一番偉かったのは“王”だけど、自分は王よりもスゴイことを成し遂げた。だから、自分には王を超える称号が必要だ」

![]() それが「皇帝」?

それが「皇帝」?

![]() そのとおり! 「皇帝」という言葉は始皇帝がつくり出したんだよ。

そのとおり! 「皇帝」という言葉は始皇帝がつくり出したんだよ。

両詔権の銘文にも「始皇帝」という言葉が見えます。

展示室でご確認ください!

(C) 陝西省文物局・陝西省文物交流中心・秦始皇帝陵博物院

![]() 知らなかったほ。

知らなかったほ。

![]() 20世紀の清王朝の「ラストエンペラー」、宣統帝・溥儀(ふぎ)まで、皇帝の称号は続くんだ。

20世紀の清王朝の「ラストエンペラー」、宣統帝・溥儀(ふぎ)まで、皇帝の称号は続くんだ。

![]() ほー。

ほー。

![]() 始皇帝は、その後の中国に絶大なインパクトを与えた人物なんだよ。

始皇帝は、その後の中国に絶大なインパクトを与えた人物なんだよ。

![]() そんなにすごい人なら、住んでいたところもすごかったほ?

そんなにすごい人なら、住んでいたところもすごかったほ?

![]() 全体像はわかっていないんだけど、恐らくは規模の大きな、贅を尽くした宮殿に住んでいたと考えられているね。

全体像はわかっていないんだけど、恐らくは規模の大きな、贅を尽くした宮殿に住んでいたと考えられているね。

これが、始皇帝の宮殿址から出土したものだよ。

取水口・L字形水道管・水道管

戦国~秦時代・前3世紀 咸陽宮殿址出土

秦咸陽宮遺址博物館蔵

![]() 水道管なんてあったほ?

水道管なんてあったほ?

![]() そうだよ、排水設備が整っていたということだね。

そうだよ、排水設備が整っていたということだね。

瓦も出土しているから、宮殿は瓦葺きの建物だったはずなんだけど、当時、瓦は贅沢品だったんだ。

![]() きっと立派な宮殿だったんだほ~。

きっと立派な宮殿だったんだほ~。

![]() ここまでわかると、お墓だってすごいんだろうなって思わない?

ここまでわかると、お墓だってすごいんだろうなって思わない?

![]() ほー!

ほー!

![]() そこで、兵馬俑なんだよ!

そこで、兵馬俑なんだよ!

(左)将軍俑 秦始皇帝陵1号兵馬俑坑出土

(右)跪射俑 秦始皇帝陵2号兵馬俑坑出土

(C) 陝西省文物局・陝西省文物交流中心・秦始皇帝陵博物院

雑技俑

秦始皇帝陵K9901坑出土

すべて秦時代・前3世紀、秦始皇帝陵博物院蔵

![]() 兵馬俑センパイ!!

兵馬俑センパイ!!

![]() そうだね、兵馬俑は紀元前3世紀、日本でいうと弥生時代のものだから、トーハクくんよりも、ざっと700年くらいセンパイだね。

そうだね、兵馬俑は紀元前3世紀、日本でいうと弥生時代のものだから、トーハクくんよりも、ざっと700年くらいセンパイだね。

1体1体、じっくりつぶさに見ていって欲しいな。

![]() みんな違う顔やポーズをしているんだほ!

みんな違う顔やポーズをしているんだほ!

![]() そのとおり! 今回は、軍馬を含めて10体の兵馬俑を展示しているけど、顔のない1体を除いて、みんな顔が違うでしょう? 兵馬俑は未発掘のものも含めて、全部で8000体ほどあると考えられているんだけど、やはり全て顔が違うんだ。

そのとおり! 今回は、軍馬を含めて10体の兵馬俑を展示しているけど、顔のない1体を除いて、みんな顔が違うでしょう? 兵馬俑は未発掘のものも含めて、全部で8000体ほどあると考えられているんだけど、やはり全て顔が違うんだ。

![]() 8000体、全部が違うんだほ?

8000体、全部が違うんだほ?

![]() ほぼ間違いなく。

ほぼ間違いなく。

![]() ほー!

ほー!

![]() 兵馬俑は実在の軍団をモデルに作られ、服装や髪型など、1体1体忠実に再現されていると考えられているんだ。

兵馬俑は実在の軍団をモデルに作られ、服装や髪型など、1体1体忠実に再現されていると考えられているんだ。

この写実性、本当に素晴らしいよね!!

![]() なんで始皇帝は、こんなにリアルに作ったんだほ?

なんで始皇帝は、こんなにリアルに作ったんだほ?

![]() 実は始皇帝…「仙人」になりたかったんだ。

実は始皇帝…「仙人」になりたかったんだ。

![]() 仙人?!

仙人?!

![]() つまり不老不死の存在だね。でも、もしかしたら仙人になる前に死んでしまうかもしれない。そこで、たとえ死んでしまったとしても、せめて霊魂だけは永遠に存在したい、と思ったんじゃないかな。

つまり不老不死の存在だね。でも、もしかしたら仙人になる前に死んでしまうかもしれない。そこで、たとえ死んでしまったとしても、せめて霊魂だけは永遠に存在したい、と思ったんじゃないかな。

![]() 永遠に?

永遠に?

![]() そこで、自分の霊魂がとどまるための世界として、始皇帝は自分の暮らしていた宮殿内外の施設のコピーを造り、お墓としたんだ。

そこで、自分の霊魂がとどまるための世界として、始皇帝は自分の暮らしていた宮殿内外の施設のコピーを造り、お墓としたんだ。

兵馬俑もその一部だよ。

![]() 宮殿をコピー?

宮殿をコピー?

![]() そうなんだ。兵馬俑は都や宮殿を守っていた軍団のコピーだし、ほら、兵馬俑の他にこんなものも見つかっているよ。

そうなんだ。兵馬俑は都や宮殿を守っていた軍団のコピーだし、ほら、兵馬俑の他にこんなものも見つかっているよ。

(左)1号銅車馬 (右)2号銅車馬

秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵銅車馬坑出土

秦始皇帝陵博物院蔵

(C) 陝西省文物局・陝西省文物交流中心・秦始皇帝陵博物院

![]() 馬車だほ。

馬車だほ。

![]() 馬も御者も車輪の部品も手綱も、みんな青銅で作られているんだけど、とてもリアルでしょう?

馬も御者も車輪の部品も手綱も、みんな青銅で作られているんだけど、とてもリアルでしょう?

![]() 細かいところもリアルだほ!

細かいところもリアルだほ!

![]() この銅車馬は生前の始皇帝が乗っていた馬車の模型だと考えられているんだ。

この銅車馬は生前の始皇帝が乗っていた馬車の模型だと考えられているんだ。

こんなふうに、始皇帝は自分のまわりの世界を忠実にコピーしていったんだね。

![]() ……。(←もはや言葉が出てこないトーハクくんです)

……。(←もはや言葉が出てこないトーハクくんです)

![]() 始皇帝のお墓の広さは56平方キロメートルと言われているけど、世界のコピーを造ろうなんて、やることが常人とはかけ離れているよね。

始皇帝のお墓の広さは56平方キロメートルと言われているけど、世界のコピーを造ろうなんて、やることが常人とはかけ離れているよね。

![]() そんなこと、とても思いつかないんだほ。

そんなこと、とても思いつかないんだほ。

![]() 恐らく「霊魂が皇帝として永遠にとどまるためには、皇帝を頂点とした新しい秩序そのままの完璧なコピーじゃないとダメなんだ! 」と、始皇帝は考えたんじゃないかな。それくらい徹底した写実性、徹底して忠実にコピーしている。

恐らく「霊魂が皇帝として永遠にとどまるためには、皇帝を頂点とした新しい秩序そのままの完璧なコピーじゃないとダメなんだ! 」と、始皇帝は考えたんじゃないかな。それくらい徹底した写実性、徹底して忠実にコピーしている。

![]() とってもとってもスケールの大きな話なんだほ!

とってもとってもスケールの大きな話なんだほ!

![]() お墓の概念を超えるスケールだよね。お墓に人形などを副葬する習慣は、始皇帝の前の時代にも後の時代にも見られるけど、始皇帝のお墓は規格外。まさに空前絶後だよ!!

お墓の概念を超えるスケールだよね。お墓に人形などを副葬する習慣は、始皇帝の前の時代にも後の時代にも見られるけど、始皇帝のお墓は規格外。まさに空前絶後だよ!!

![]() いやはや、始皇帝はすごい人ってことがよーくわかったほ。

いやはや、始皇帝はすごい人ってことがよーくわかったほ。

![]() それなら良かったよ。始皇帝が徹底してこだわった「写実性」を実際にご覧いただき、多くの人に始皇帝のすごさを感じていただけるとうれしいな。

それなら良かったよ。始皇帝が徹底してこだわった「写実性」を実際にご覧いただき、多くの人に始皇帝のすごさを感じていただけるとうれしいな。

![]() 川村さん、今日はありがほーございました。

川村さん、今日はありがほーございました。

始皇帝のスケールにも、始皇帝について語る川村研究員にも、圧倒されっぱなしのトーハクくんなのでした

※会場内に記念撮影コーナーを設置しています。

カテゴリ:2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年12月09日 (水)