1089ブログ

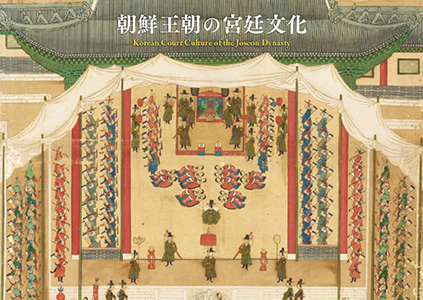

ただいま平成館の企画展示室では、特集「朝鮮王朝の宮廷文化」というテーマで、韓国の朝鮮時代の宮廷文化や、宮廷人を輩出した特権階層の両班(ヤンバン)の生活文化を紹介しています。

特集「朝鮮王朝の宮廷文化」の展示室風景

中国をはじめ、日本、韓国、ベトナムなどの東アジアの国々では、古代中国で発達した宮廷の規格を取り入れながら、各地で各民族の生活文化を加えた独特の宮廷文化をはぐくみました。朝鮮王朝の宮廷には、オンドルという床暖房があったり、材質や装飾は立派ながらも庶民と同じような形の調度を用いていました。いかに宮廷人といえども、決して地域や民族の生活様式から離れて生きてゆけないということです。

景福宮康寧殿

この宮殿は国王が日常生活を過ごすオンドル部屋です。韓国の伝統的な座礼スタイルです。

朱漆十二角小盤 朝鮮時代・19世紀

座礼で用いる各人用の食卓を小盤といい、S字形の足を虎の足に見立てて虎足盤(こそくばん)とよびます。

真鍮飯床器 朝鮮時代・19世紀

真鍮でできた食器と箸と匙です。このような金属製の食器は、現在の韓国でもおなじみです。

ソウルには、景福宮(キョンボックン)や昌徳宮(チャンドックン)など、朝鮮王朝の宮廷がいくつもあります。なかでも格式の高いのは景福宮で、平地にピシッとした直線的な設計で宮殿が配置されています。

景福宮

数あるソウルの宮廷のなかでも最も格式が高い景福宮。宮廷の向こうに見えるのは白岳山。

これに対して昌徳宮は、山のふもとに地形に応じてのびやかに宮殿が配置されていて、こちらのほうが韓国らしい趣があると言われています。

昌徳宮

昌徳宮の正殿の仁政殿。右手にみえる青瓦の宮殿は、国王が日常政務を行なった宣政殿。

この、のびのび感はソウルの旧市街の設計にも表われていて、東アジアの都らしく碁盤の目でありながら、城壁や道路は地形に合わせた自由な感じがあります。その街の真ん中にあるのが鐘閣(チョンガク。正式名は普信閣)です。

鐘閣(普信閣)

鐘閣は、たびたび建て替えられており、現在のものは世宗のころの規模で再建されています。

鐘閣の現在の鐘

20世紀後半から鐘閣にかけられている鐘。音響効果のために鐘の下の床は丸く掘られています。

鐘閣は、その名のとおり、鐘を吊るす建物です。ここの鐘は、もとは仁寺洞(インサドン)の円覚寺にあったのですが、寺がなくなってからは転々としたのち、現在の鐘閣の場所に落ち着きました。そして都城の門を開閉する合図として、午前4時の開門には仏教の三十三天にちなんで33回、午後10時の閉門には星座の二十八宿にちなんで28回鳴らされました。現在は、往時の鐘は国立中央博物館の庭に移されて、鐘閣には新しい鐘が吊るされており、新年を迎える大晦日に33回鳴らされています。

鐘閣の古い鐘

鐘閣の鐘は文化財保護のために新しい鐘と交代し、古い鐘は国立中央博物館の庭にあります。

鐘閣の東西には鐘路(チョンロ)という大路が伸びており、この周辺の繁華街を同じく鐘路と書いてチョンノと発音します。鐘路は、朝鮮時代には、雲のように人々が集まる商店街という意味で、雲従街(ウンジョンガ)とよばれていました。ここには六矣廛(ユギジョン)という6つの大商店があり、宮廷用品を納めていました。雲従街の大路を、特権階層の両班などが馬に乗って通りかかると、庶民としては平伏したり、何かとやっかいなので、大通りから外れた細い道を使ったわけですが、この裏道を「馬を避ける」という意味で、避馬通り(ピマッコル)といいました。

避馬通り(ピマッコル)

両班を避けるための裏道は、現在は庶民的な商店街になっています。左手にあるのが鐘閣。

かつて雲従街のランドマークであった鐘閣も、現代の高層化した都心ではすっかり目立たなくなってしまい、鐘閣の向かい側には、新たなランドマークがそびえています。鐘路(チョンノ)タワーといい、33階建のガラス張りの高層ビルで、最上階を3本の柱で支えて雲が浮かんでいるように見せるトップ・クラウドという現代建築です。

鐘路を西から東に向かって見たようす

右(南)が鐘閣、左(北)が鍾路タワー。このブログは鍾路タワーのスタバで書きました。

このタワーのなかにあるスターバックスは、六矣廛にちなんで店内を6つの空間構成にするこだわりです。鐘路では、新旧のランドマークが、いろいろなキーワードでつながりながら、歴史を超えて向かい合っているのです。

今回ブログでご紹介したような朝鮮王朝の宮廷に関わる調度や服飾をはじめ、宮廷人を輩出した特権階層の両班(ヤンバン)が用いた生活用具を、本特集で是非ご覧ください。

| 朝鮮王朝の宮廷文化 平成館 企画展示室 2020年2月4日(火) ~ 2020年3月15日(日) |

|

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(特別展室長) at 2020年02月18日 (火)

日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」(1月15日(水)~3月8日(日))は、2月14日(金)午後、来場者10万人を突破しました。

多くのお客様に足をお運びいただきましたこと、心より御礼申し上げます。

記念すべき10万人目のお客様は、埼玉県さいたま市からお越しの工藤真理子さんと鎌田裕子さん親子。

お二人には本展図録と画文帯神獣鏡アクセサリーポーチ、てぬぐいなど、本展オリジナルグッズを贈呈しました。

特別展「出雲と大和」10万人セレモニー

左から、トーハクくん、鎌田裕子さん、工藤真理子さん、当館館長の銭谷眞美、ユリノキちゃん

鎌田さんは子どものころにご実家にあった日本の歴史のマンガを読んで日本史を好きになり、弥生時代や古墳時代にも興味を持たれたとのことです。

本日は、鎌田さんがお母様の工藤さんを誘ってご来館され、本展展示作品の中では銅鐸や奈良県石位寺ご所蔵の重要文化財「浮彫伝薬師三尊像」をとくに楽しみにしているとお話しくださいました。

特別展「出雲と大和」は2月11日(火・祝)より後期展示がはじまり、島根県出雲大社のご神宝、国宝「秋野鹿蒔絵手箱」などの作品を展示しています。

奈良県石上神宮ご所蔵の国宝「七支刀」は前期に引き続きご覧いただけます。

出雲と大和の名品を一堂に楽しめる本展は3月8日(日)まで。お見逃しなく!

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 長谷川悠(広報室) at 2020年02月14日 (金)

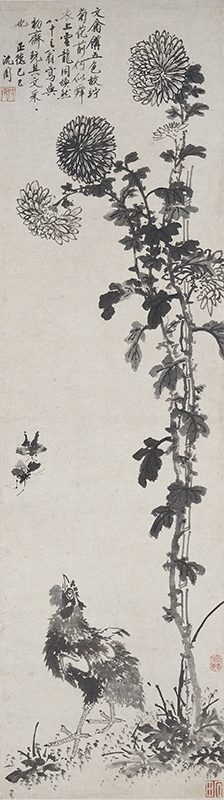

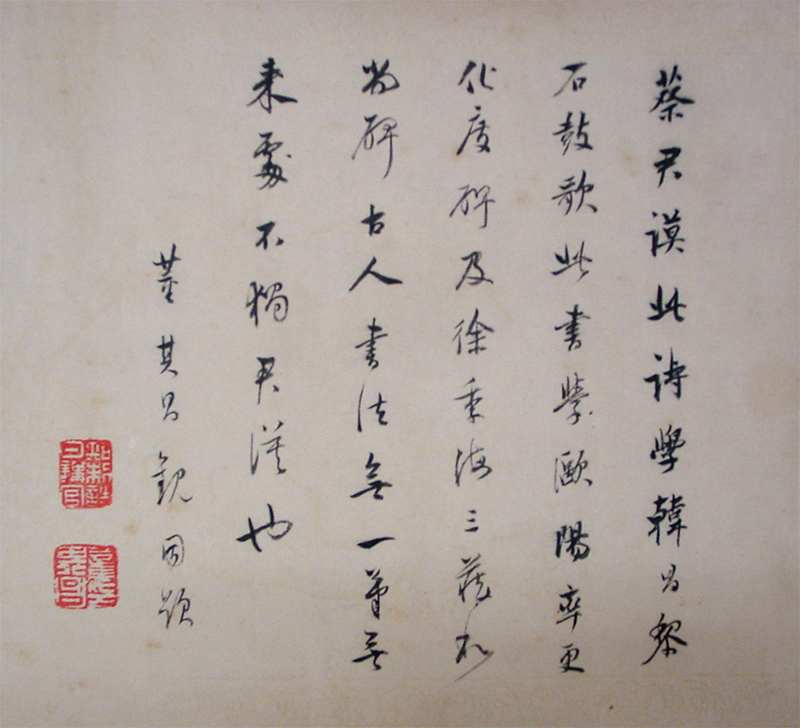

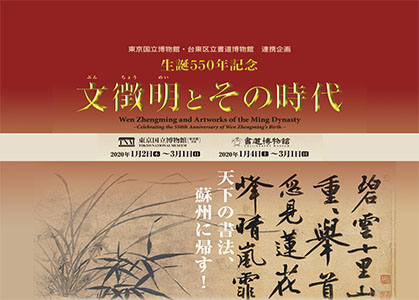

台東区立書道博物館との連携企画第17弾、「生誕550年記念 文徴明とその時代」は後期展示に入り、3月1日(日)の閉幕まであとわずかとなりました。鍋島主任研究員、六人部研究員に続く、しんがりブログをお届けします!

南宋の皇族であった趙孟頫(ちょうもうふ、1254~1322)は、26歳の時に祖国滅亡の憂き目に遭いましたが、その豊かな才能が元の初代皇帝フビライに認められ、元王朝に仕えることになりました。漢民族である南宋の皇族でありながら、故国を滅ぼした異民族の王朝に仕える忸怩(じくじ)たる思いを、趙孟頫は知人への書簡の中で切々と訴えています。

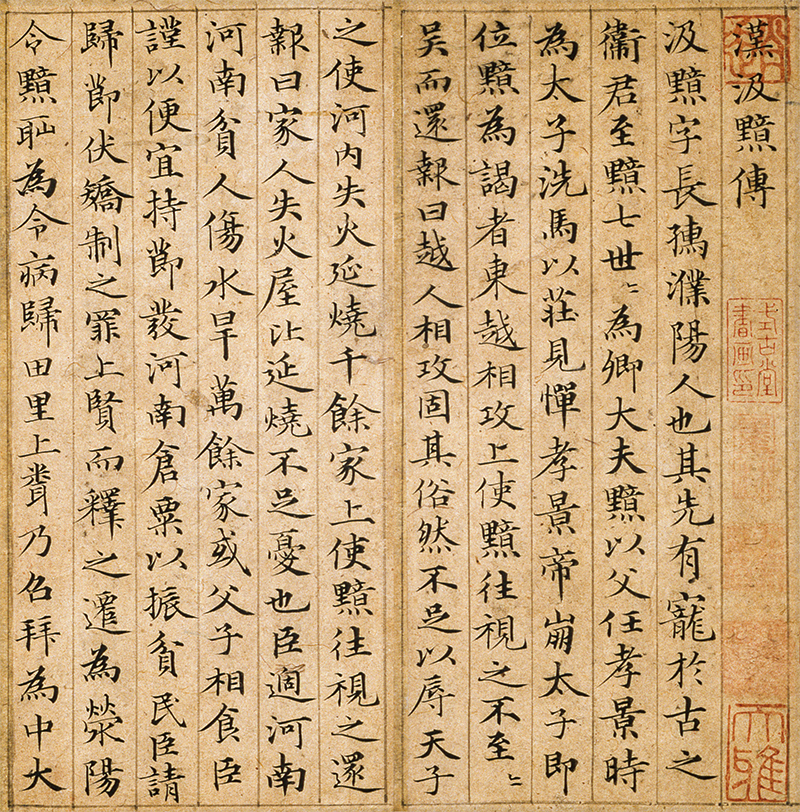

趙孟頫は高級官僚を務めながら、生涯をかけて壮大な書画のしかけに挑みました。彼は復古主義を提唱し、数々の素晴らしい書画を作ることで、伝統的な漢民族の優位性を天下に知らしめたのです。伝存する王羲之(おうぎし)の書が日ごとに減少するなか、多くの人々は趙孟頫の書を学ぶことで王羲之の書に近づこうとしたほど、趙孟頫の書は王羲之のそれに肉薄していました。楷行草は王羲之・王献之(おうけんし)を学び、精到な書風を誇りました ※図1参照。

図1:楷書漢汲黯伝冊 趙孟頫筆 元時代・延祐7年(1320) 永青文庫蔵

図1:楷書漢汲黯伝冊 文徴明補筆 明時代・嘉靖20年(1541) 永青文庫蔵

図1:楷書漢汲黯伝冊跋 文徴明筆 明時代・嘉靖20年(1541) 永青文庫蔵

趙孟頫67歳の書。書道博物館では、72歳の文徴明が帖末に記した跋文を展示しています。

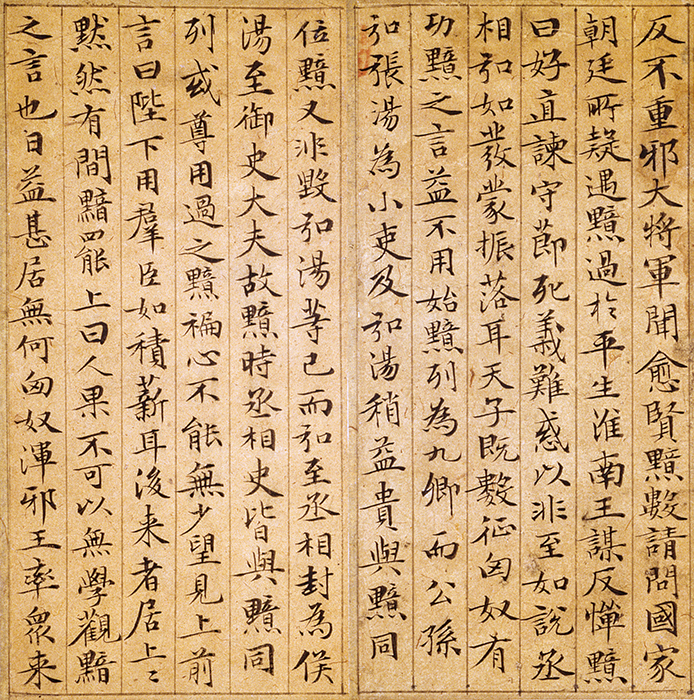

趙孟頫が後世に与えた影響はとてつもなく大きく、明時代の初期にも多くの追随者がいました。しかし明時代の中期、趙孟頫の没後150年も過ぎた頃になると、さすがに趙孟頫流の書は形骸化してしまい、趙孟頫の書そのものを貶(おとし)める者が出てきました。文徴明(ぶんちょうめい、1470~1559)の先輩にして友人であった祝允明(しゅくいんめい、1460~1526)もその一人 ※図2参照。祝允明は趙孟頫の書を俗書と貶め、趙孟頫の書を学ぶことなく、直接、王羲之の書の拓本を学ぶことで、王羲之の真髄に近づこうとしたのです。祝允明のこのような立ち位置は、いわば新しい考えに基づく伝統派であったと言えます。

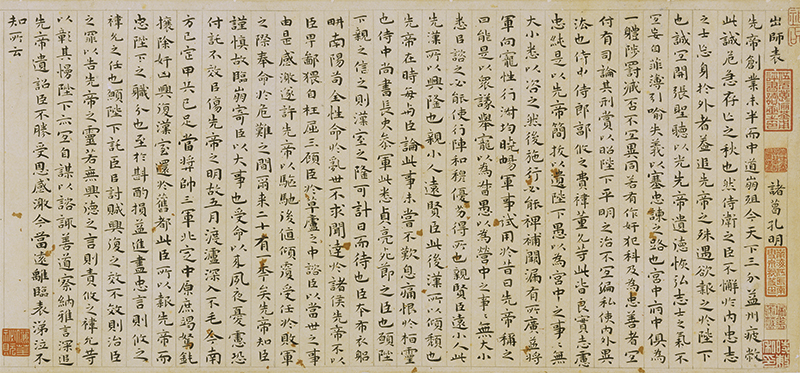

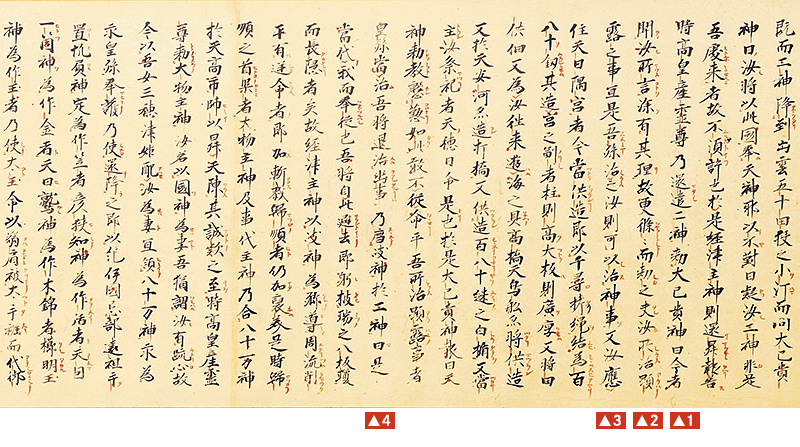

図2:楷書前後出師表巻 祝允明筆 明時代・正徳9年(1514) 東京国立博物館蔵 (高島菊次郎氏寄贈)

祝允明は趙孟頫を介さず、直接に魏晋の書を学びました。祝允明55歳の書。東博展示。

図2:楷書前後出師表巻 祝允明筆 明時代・正徳9年(1514) 東京国立博物館蔵 (高島菊次郎氏寄贈)

祝允明は趙孟頫を介さず、直接に魏晋の書を学びました。祝允明55歳の書。東博展示。

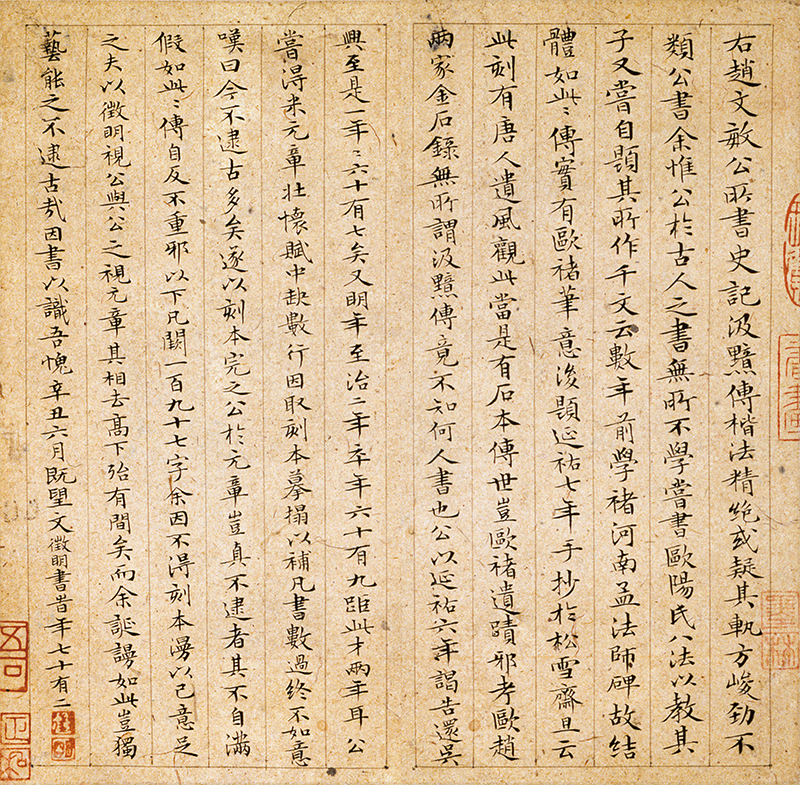

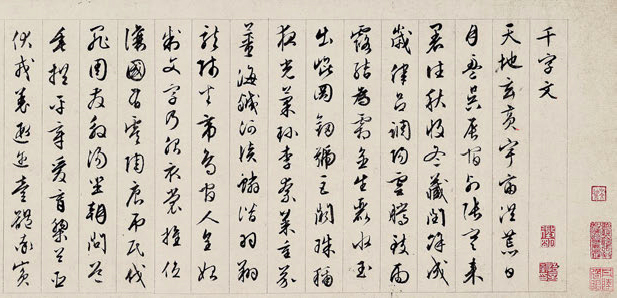

しかし、文徴明は終生にわたって趙孟頫を尊敬し、趙孟頫が歩んだ道を彼自身も歩もうとしました。趙孟頫が理想とした王羲之の書を、おそらく文徴明は趙孟頫の書を通して学び、趙孟頫が幾度となく書いた千字文を、文徴明もまた数え切れないほど揮毫しています ※図3参照。祝允明が新しい考えに基づく伝統派であるとするのなら、文徴明は古い考えを墨守した伝統派であったと言えるでしょう。

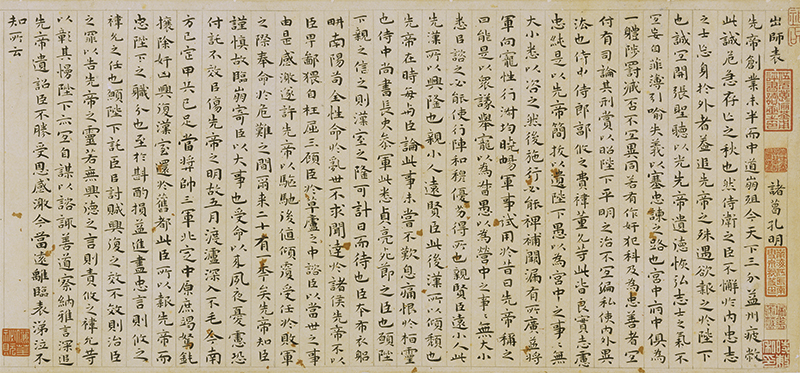

図3:草書千字文冊 文徴明筆 明時代・嘉靖14年(1535) 台東区立書道博物館蔵

文徴明は生涯におびただしい数の千字文を書き残しました。これは66歳の書。書道博展示。「福縁善慶」をあしらったトートバックは、書道博だけで販売しています。

図3:草書千字文巻 文徴明筆 明時代・嘉靖24年(1546) 東京国立博物館蔵 (青山杉雨氏寄贈)

文徴明76歳の書。東博展示。

高級官僚であった文徴明の父文林(ぶんりん)は、趙孟頫の書を学びました。文徴明が幼いころ、画を学んだ沈周や ※図4参照、書を学んだ李応禎や ※図5参照、文を学んだ呉寛 ※図6参照 たちはみな文林の同僚で、それぞれ文徴明より43歳、39歳、35歳も年上でした。悪友の祝允明や唐寅(とういん、1470~1523)が文徴明を騙して色街に連れ出し、あらかじめ示し合わせた妓女が文徴明に科(しな)を作ると、血相を変えて帰宅した堅物の文徴明は、一世代や二世代も古い流れを汲む道学先生の傾向がすこぶる強い人物であったようです。

沈周の最晩年83歳の作。このとき文徴明は40歳でした。書道博展示。

沈周の最晩年83歳の作。このとき文徴明は40歳でした。書道博展示。

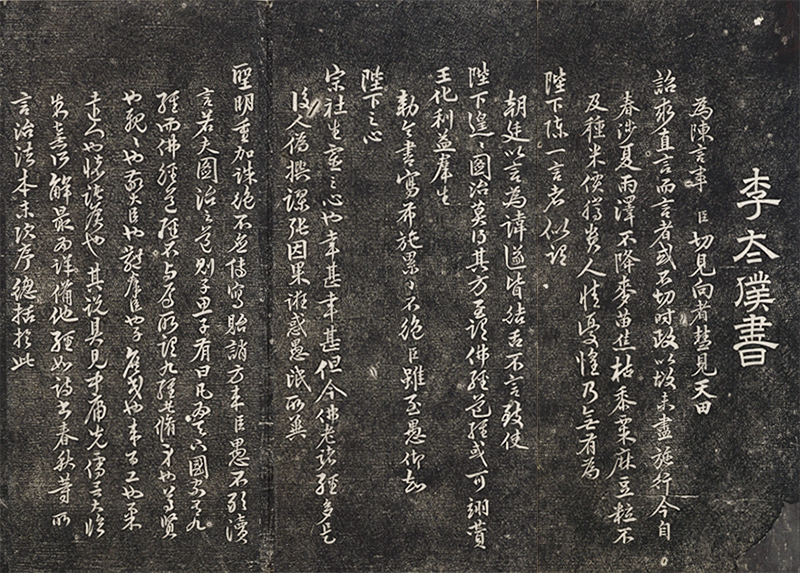

図5:詔求直言表(停雲館帖より) 李応禎筆 明時代・15世紀 東京国立博物館蔵 (高島菊次郎氏寄贈)

李応禎は強い意志を持ち、気概に富んだ人物でした。22歳の文徴明が師事したとき、李応禎は61歳。東博展示。

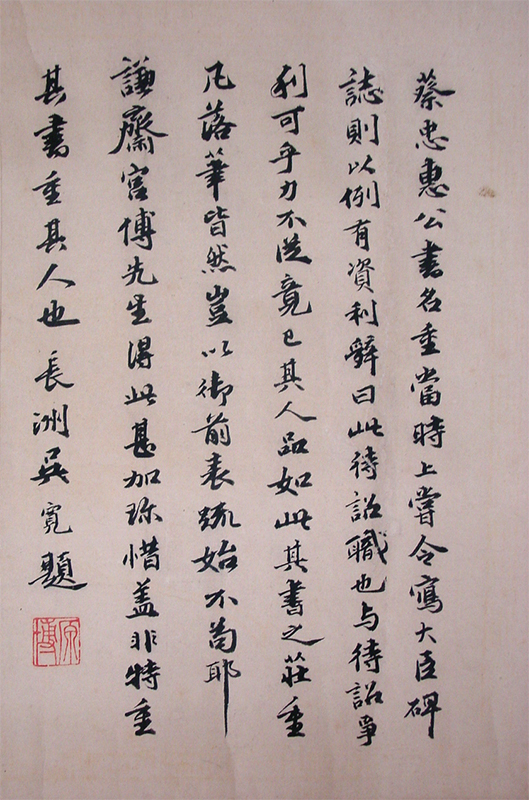

図6:謝賜御書詩表巻跋 呉寛筆 明時代・15~16世紀 台東区立書道博物館蔵

文林は呉寛より10歳年下でしたが、同じ年に進士に及第し、昵懇の間柄でした。書道博展示。

歴史の波に翻弄され、一族だけでなく王朝の恨みまでをも晴らすかのように、壮大な挑戦を試みた趙孟頫と、実に恵まれた環境の中で摂生につとめ、90歳の最晩年まで郷里に閑居して努力に努力を重ねた文徴明は、両者ともその時代や境遇を象徴するかのような、えもいわれぬ書画の世界を築き上げ、後世に大きな影響を与えたのでした。

文徴明とほぼ同時代、文徴明より2つ年下で57歳の生涯を駆け抜けた王守仁は、王陽明と言った方が、通りが良いかも知れません。中国思想史上、朱子学を批判的に継承し、哲学の突破を実現した王守仁(王陽明)の書も、出陳されています ※図7参照。

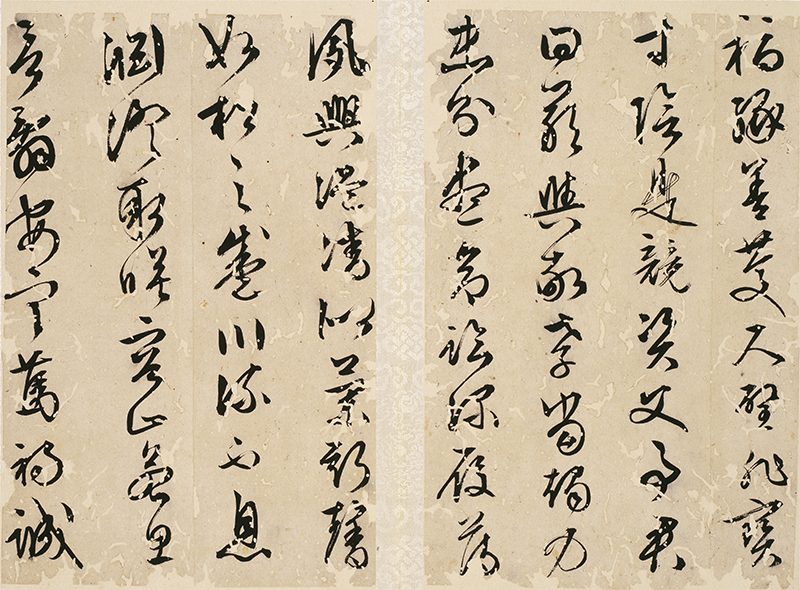

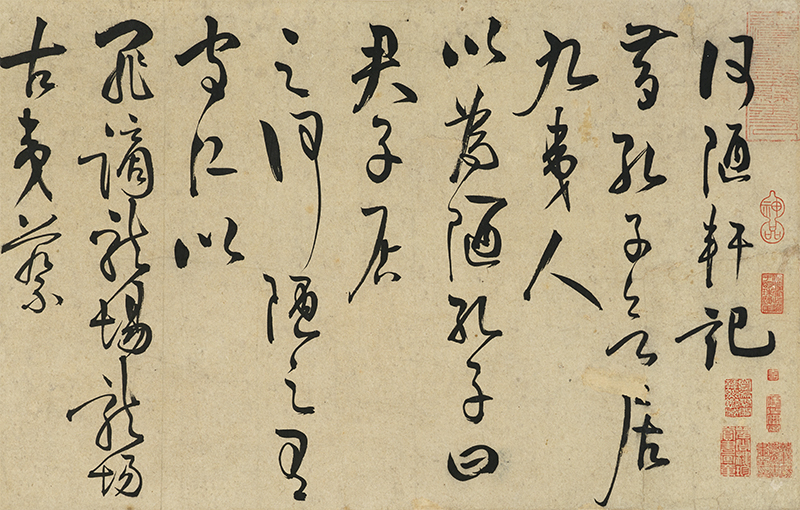

図7:草書何陋軒記巻 王守仁筆 明時代・16世紀 東京国立博物館蔵 (高島菊次郎氏寄贈)

王陽明の哲学は、董其昌にも隠然たる影響を及ぼしました。東博展示。

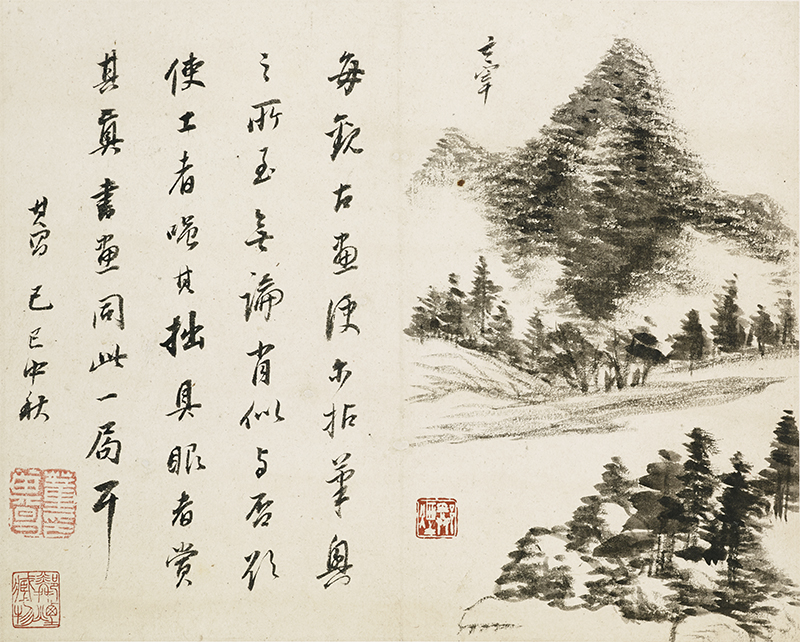

文徴明が90歳の長寿を全うしたとき、上海に5歳の董其昌(とうきしょう、1555~1636)がいました。王陽明の哲学が右派と左派に分かれながら広く浸透し、文化が爛熟し情欲が解放された明時代の後半、董其昌は文徴明や趙孟頫を意識しながら、芸苑に新たな息吹を吹き込みます ※図8参照。

図8:謝賜御書詩表巻跋 董其昌筆 明時代・16~17世紀 台東区立書道博物館蔵

董其昌は文徴明や趙孟頫を乗り越えようとして、数々の名品に真摯に対峙しました。書道博展示。

図8:書画合壁冊 董其昌筆 明時代・崇禎2年(1629) 東京国立博物館蔵 (高島菊次郎氏寄贈)

董其昌は書画に対する考えが文徴明と異なりますが、文徴明がいたからこそ董其昌が活躍したと言えるでしょう。東博展示。

閉幕まであとわずか。文徴明とその時代の書画を通して、文徴明の来し方と行く末に思いを馳せていただければ幸いです。まだ見てない人も、前半の展示しか見てない人も、伝統と革新が入り交じり、文化の流れが大きく変貌しようとする明時代の中期に焦点を当てたこの企画を、お見逃しなく!

東京国立博物館・台東区立書道博物館 連携企画

「生誕550年記念 文徴明とその時代」

2020年1月2日(木)~3月1日(日)

東京国立博物館 東洋館8室

2020年1月4日(土)~3月1日(日)

台東区立書道博物館

※ 前期:2月2日(日)まで、後期:2月4日(火)から

東京国立博物館・台東区立書道博物館 連携企画「生誕550年記念 文徴明とその時代」

2020年1月2日(木)~3月1日(日)

東京国立博物館 東洋館8室

2020年1月4日(土)~3月1日(日)

台東区立書道博物館

※ 前期:2月2日(日)まで、後期:2月4日(火)から

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 富田淳(学芸企画部長) at 2020年02月14日 (金)

日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」、もうご覧いただけたでしょうか。

養老4年(720)に元正天皇へ奏上された「日本書紀」は、神代から持統天皇11年(697)までを編年体で記した歴史書で、全30巻あります。

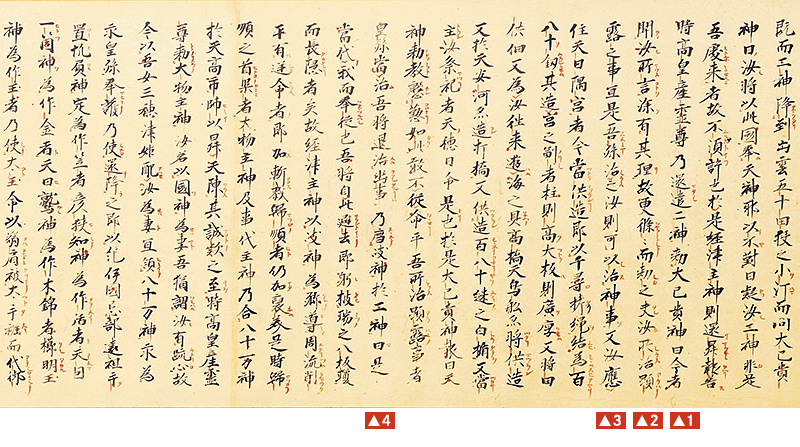

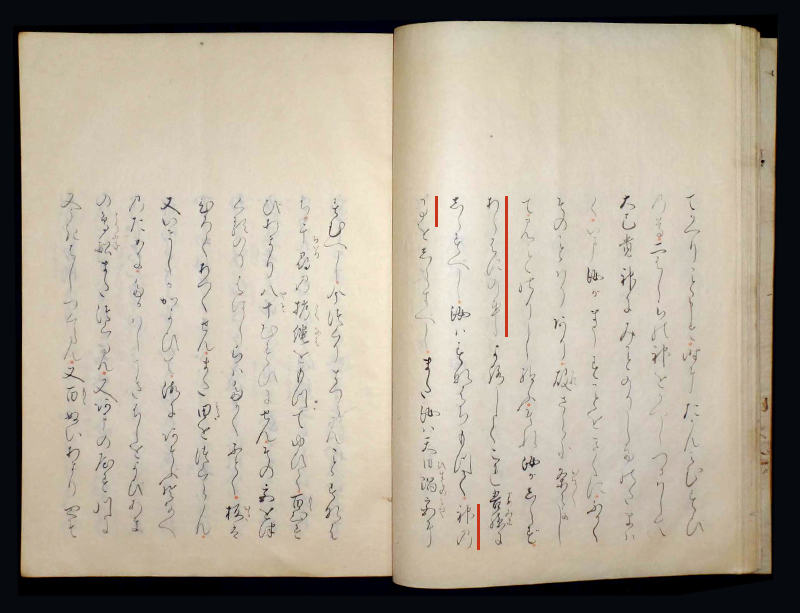

本展では、巻2(神代巻)(じんだいかん)を展示しています。

重要文化財 日本書紀 巻二(にほんしょき まきに)

南北朝時代・永和元年~3年(1375~77) 愛知・熱田神宮蔵

この場面は、本展の主旨となる第九段一書第二の部分です。右から四行目に、「高皇産霊尊」(たかみむすびのみこと)![]()

![[▲1]](https://www.tnm.jp/uploads/fckeditor/blog/202002/uid000318_202002051020572b548a4f.gif) と、同じ行の下方に「大己貴神」(おおなむちのかみ)

と、同じ行の下方に「大己貴神」(おおなむちのかみ)![]()

![[▲1]](https://www.tnm.jp/uploads/fckeditor/blog/202002/uid000318_202002051020572b548a4f.gif) という文字が見えます。高皇産霊尊が大己貴神に、「顕露之事」(あらわにのこと)

という文字が見えます。高皇産霊尊が大己貴神に、「顕露之事」(あらわにのこと)![]()

![]() は我が皇孫が治めるから、あなたは「神事

は我が皇孫が治めるから、あなたは「神事 ![]()

![[▲3]](https://www.tnm.jp/uploads/fckeditor/blog/202002/uid000318_202002051021055abe619b.gif) (幽事

(幽事 ![]()

![[▲4]](https://www.tnm.jp/uploads/fckeditor/blog/202002/uid000318_2020020510211045a3fff6.gif) )」(かくれたること)を治めなさい、と述べています。この時に分けて治められることになった「幽」と「顕」を象徴する場所が、出雲と大和なのです。

)」(かくれたること)を治めなさい、と述べています。この時に分けて治められることになった「幽」と「顕」を象徴する場所が、出雲と大和なのです。

この「日本書紀(熱田本)」は、愛知県名古屋市に鎮座する熱田神宮(あつたじんぐう)に奉納され伝わったものです。巻2にはありませんが、全15巻中10巻に奥書(おくがき)があり、永和元年から三年の間に写されたことがわかります。さらに巻9には原本の奥書も記されており、そこから、卜部兼熈(うらべかねひろ、1348~1402)が秘点を記した本を写したことがわかります。

兼熈の卜部氏吉田家は、「日本書紀」の研究を重要視しており、本展の前期(~2月9日(日)まで)で展示した国宝「日本書紀 神代巻(乾元本)」には、卜部氏吉田家の秘点、すなわち解釈や訓点が書き込まれていました。この熱田本にも、その卜部氏吉田家の秘点が継承されていると考えられます。

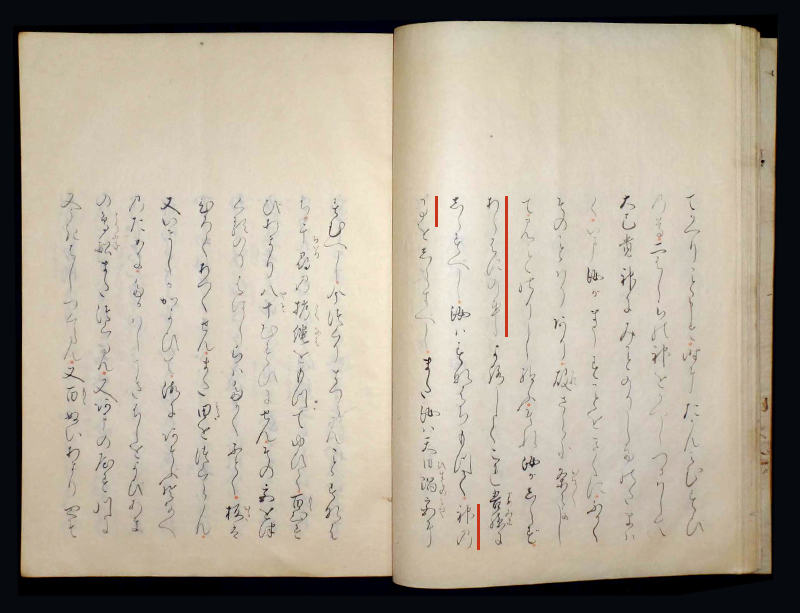

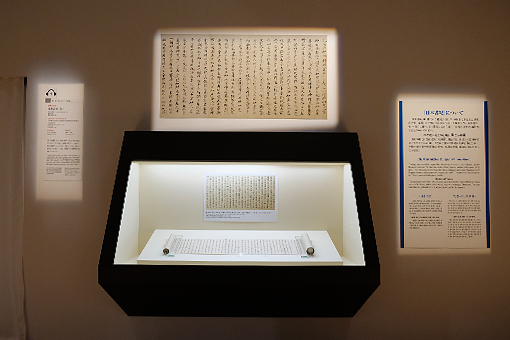

これは、江戸時代に仮名で書かれた「日本書紀」です。

仮名日本紀

香河景号写 江戸時代・享保3年(1817)写、30冊のうち、東京国立博物館蔵

※本展で展示はありません

赤線部分に、「あらはにの事」(顕)、「神の事」(幽)が見えます。「日本書紀」は、その読み方や解釈について、鎌倉時代以降に卜部氏が中心になって、研究がさかんに行われました。江戸時代の国学者の間でも研究はつづき、このように読みやすく仮名で記された本も作られたのです。

成立から1300年、さまざまに解釈され研究されてきた「日本書紀」の重みを、ぜひ本展で感じてください。

| 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 平成館 特別展示室 2020年1月15日(水) ~ 2020年3月8日(日) |

|

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(百五十年史編纂室長) at 2020年02月12日 (水)

日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」。ご覧いただいた方のなかには、こんなにたくさん仏像が展示されているなんて知らなかった!という驚きの声をよせてくださる方もいらっしゃいます。

そうなんです。4章立ての展示構成のなかで、最後の第4章「仏と政(まつりごと)」では、奈良、島根からお出ましいただいた仏像をご覧いただくことができます。

本展の展示構成は、「出雲」に代表されるような有力な地域がそれぞれ日本各地に存在していた弥生時代から、奈良の三輪山付近を中心にして「大和」が力をつけ、そうした日本列島の広い地域をゆるやかに束ねる連合体のヤマト王権が成立し、その後中国の政治制度や文化を取り入れて中央集権的な律令国家へと移り変わっていく過程を順にご紹介する内容になっています。

仏教は朝鮮半島にあった百済国から伝来しました。外来の宗教を受け入れるか受け入れないか揉めた後、仏教が受け入れられるようになると、大王家、有力氏族は古墳に代わって寺院を建立するようになります。こうした氏族のシンボルが古墳から寺院へと変化するちょうど過渡期の様相を示すのが、第四章冒頭の「飛鳥寺塔心礎埋納品(あすかでらとうしんそまいのうひん)」です。飛鳥寺五重塔の礎石に埋められていた品々ですが、古墳に納められていたような勾玉や甲などが見られる点が特徴的です。

飛鳥寺塔心礎埋納品

飛鳥時代・6世紀 奈良県明日香村 飛鳥寺出土 奈良文化財研究所 飛鳥資料館蔵

飛鳥時代後期になると、寺院の数は飛鳥時代前期に比べると10倍ちかくに増え、全国に広まります。島根・鰐淵寺(がくえんじ)の観音菩薩立像は、法隆寺の百済観音菩薩立像(くだらかんのんぼさつりゅうぞう)にも似た、すらりとした長身に目を奪われますが、このお像が重要なのは出雲地方の有力氏族が両親のためにつくったものであることが銘文からはっきりわかる点です。たどたどしい文字が台座に見られますが、両親に対する思いが刻まれているかのようです。

重要文化財 観音菩薩立像

飛鳥時代・持統天皇6年(692) 島根・鰐淵寺蔵 (島根県立古代出雲歴史博物館寄託)

台座に刻まれた銘文

仏教は朝鮮半島を経由して日本に伝来してきたため、日本で最初期につくられた仏像は朝鮮半島の仏像の特徴を色濃く引き継いでいます。ところが遣隋使や遣唐使を派遣し、中国とやり取りをするようになると、中国の最新の情報が日本に直接的にもたらされるようになりました。中国唐代はじめの初唐期は、その前の隋代の仏像様式から、玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)が持ち帰ったインドの造形に影響を受けた写実性あふれる初唐様式へと移り変わる時期に当たります。当館の十一面観音菩薩立像(じゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう)は中国製の檀像(だんぞう)ですが、彫りの深い顔立ちからは、この像が玄奘三蔵帰朝後に造られたものであることがわかります。

重要文化財 十一面観音菩薩立像

中国・唐時代・7世紀 東京国立博物館蔵

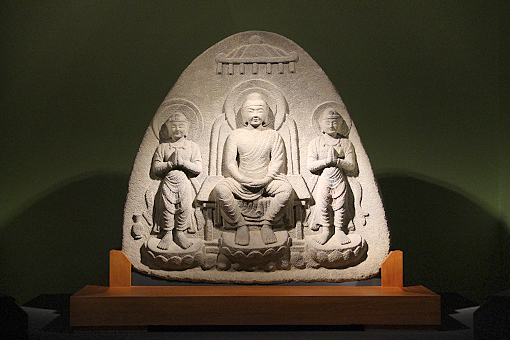

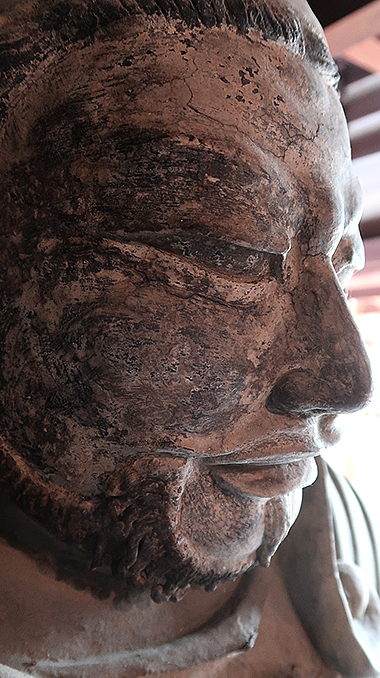

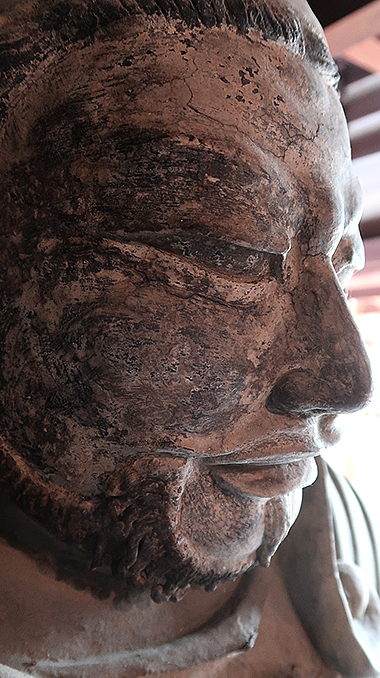

こうした中国初唐期の仏像のかたちや技法が日本に取り入れられた実例が、奈良・石位寺(いしいでら)の浮彫伝薬師三尊像(うきぼりでんやくしさんぞんぞう)や奈良・當麻寺(たいまでら)の持国天立像(じこくてんりゅうぞう)(四天王像のうち)です。當麻寺の持国天立像は脱活乾漆造(だっかつかんしつづくり)という、奈良・興福寺の阿修羅像と同じ技法でつくられた日本最古の四天王像で、木粉などと漆を混ぜたペースト状のものを盛り上げて表面を形づくるため、細やかな起伏を表現することができます。大きさにも驚きますが、持国天面部の眉根を寄せた表情や見開いた目の表情など、モデルがあったのかと思うほど写実的で、迫真性に富んでいます。

重要文化財 浮彫伝薬師三尊像

飛鳥時代・7~8世紀 奈良・石位寺蔵

重要文化財 持国天立像

飛鳥時代・7世紀 奈良・當麻寺蔵

|

|

|

飛鳥時代後期から次第に国の輪郭が整ってくると、奈良時代には仏教が神祇とならんで国の重要な柱となりました。「護国」を担うとされる四天王は重要な信仰対象となり、また十一面観音菩薩のような変化観音の流行も、中国での信仰の隆盛を受けて日本にも取り入れられ、人々の安寧につながる現世利益的な効験を期待されたのでした。

本展の第4章では、日本の仏教黎明期から隆盛期という日本仏教の歩みをたどっていただける展示構成になっています。仏像ファンも必見の特別展「出雲と大和」。ぜひお見逃しなく。

| 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 平成館 特別展示室 2020年1月15日(水) ~ 2020年3月8日(日) |

|

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 皿井舞(平常展調整室長) at 2020年02月07日 (金)