1089ブログ

3月1日(木)、2日(金)に建学ツアー「保存と修理の現場へ行こう」が行われました。その様子を教育講座室、神辺がレポートいたします。

このツアーは、平成館企画展示室にて、現在行われている特集陳列「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(~2012年4月1日(日))の共催企画で、一般の方に、当館で行っている修理の現場を保存修復課研究員の解説付きで見学していただき、文化財の保存について知ってもらうことがねらいです。

今年で12回目となるこのツアーは事前申し込み制ですが、大人気の企画で毎年多くの応募があります。今年も約2倍の倍率を潜り抜け、各日40名が当選されました。

4班に分かれて、いよいよツアーに出発です。

まず、特集陳列「東京国立博物館コレクションの保存と修理」で今年度の修理を終えた作品を見学します。当館の修理は、文化財本来の姿を損なわないミニマムトリートメントが基本。修理材料は文化財を傷めないよう安全第一で、後世文化財のオリジナル部分から修理材料を文化財に負担を与えることなく除去できるようなやり方で行います。

次は本館17室「文化財を守る‐保存と修理‐」でレクチャー。文化財を長く後世に伝えるためには、文化財を修理しなくても良い状態に保つことが理想です。そのため当館では修理技術の向上ばかり目指すのではなく、文化財を取り巻く環境を整えること、いわゆる「予防保存」に重点を置いています。

そして地下の長い長い廊下を歩き、次はX線写場。文化財の破損を未然に防ぐため、見た目では分からないところをX線で撮影し、文化財の診断、調査を行います。現在撮影画像がフィルムからデジタルデータとなり、より正確な分割撮影や分析が可能となりました。仏像の内部、ミイラの骨格、屏風の下絵などを詳細に知ることができ学術研究の幅も広がります。

余談ですが、昨年の見学ツアーは3月11日に行われ、ツアーの最中にあの大地震が起こりました。揺れ続ける真っ暗な廊下を走りぬけゴーという地響きの中、このX線写場から建物の外へツアー参加者を必死に誘導しました。その時の情景が思い出されます。

さて、次は本館の地下廊下のつきあたりにある実験室へ向かいます。室内の温度を一定に保つための二重扉の向こうに、静かで清潔な部屋があります。文化財の救急医療室である実験室では、処置に使用する接着剤の成分にも心を砕き、文化財に与える負担を最小限に抑えようと研究を重ねています。文化財の保存環境を整えるための保存箱製作も重要な仕事です。

最後は刀剣修理室です。刀剣は研ぐと確実に減ります。そのため、当館では研がなくても良い状態に保つ環境づくりに心血を注いでいます。それでもどうしても刀剣にさびができやすい状態になってしまう場合があります。そのような状態を素早く見つけ、さびが進行するのを未然に防ぐため最低限の研ぎをします。

約1時間半のツアー終了後には、参加者からの質問コーナーがありました。当館の修理理念から具体的な修理方法まで様々な質問が出ました。

印象的だったのは、放射能が文化財に及ぼす危険について質問が出た際の神庭保存修復課長の言葉。「文化財にとって放射能は確かに危険だが、放射能のせいで人が文化財に近づけず、文化財の状態を判断できる人が文化財のそばにいないことの方が危険なこと。」さらに「博物館での文化財保存は、保存と公開は両輪であり、どちらが欠けても次世代に文化財は伝えられない。」とも。

人が生み出した文化財を守るのも人で、人に伝えるのも人。この当たり前の流れについて再認識できるツアー。

あなたも来年参加してみてはいかがでしょう。

カテゴリ:教育普及

| 記事URL |

posted by 神辺知加 at 2012年03月08日 (木)

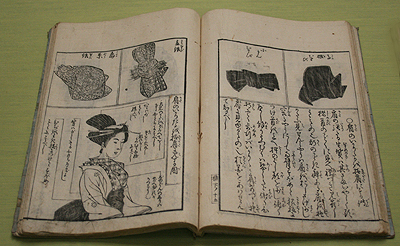

本館16室で歴史資料「化粧」(~2012年3月25日(日))の展示を行っています。

江戸時代に、歌舞伎や浮世絵、版本などを主な媒体として流行した化粧に関する資料をとおして、当時の人々が心がけていた化粧のあり方などをご紹介します。

文化10年(1813)に出版された『都風俗化粧伝』は、100年以上にわたって女性に愛読されたロングセラーです。顔や手足・髪の手入れ、顔だちによる化粧の仕方から、なで肩にみせる方法まで、身だしなみのすべてが「化粧」に込められていました。

都風俗化粧伝 佐山半七丸著、速水春暁斎画 江戸時代・文化10年(1813)

(~2012年3月25日(日)展示)

たとえば、洗顔において「糠袋(ぬかぶくろ)」を使用するとき、糠は絹でふるい、糸の細い木綿の袋を用いる。顔のきめを損なわないように静かにまわして使うと、糠汁がよく出て、顔につやを出す。使った後の袋は、残りかすのないように洗い落とすことで、次に使う際の肌荒れを防ぐ、などと記されています。

また、目の上に紅をさすことで、顔を「うっきり」(ウキウキと華やかなさま)とみせる方法では、一方で、紅の付けすぎによる皮膚の黒ずみに注意をうながしています。

喜多川月麿の『姫君図』は、下地に墨を塗りその上から紅を塗る「笹紅」をした肉筆美人画の代表作です。紅を玉虫色に濃く塗るのが流行したとき、「天保の改革」で、高価な紅をたくさん塗ることが許されなくなったために考案されました。

姫君図 喜多川月麿筆 江戸時代・19世紀 (右)は左画像の拡大部分

(~2012年3月25日(日)展示)

日本では古くから、男女ともに眉をそり落とし、墨をさしたりする「作り眉」の習俗がありました。平安時代には、眉を抜き、額の上の方に描くことが宮廷で行われ、江戸時代になると、こうした礼儀作法が一般にまで及び、そり落とした眉を既婚女性のしるしとする習慣がはじまりました。

江戸時代、髪型などは身分や年令をあらわすもので、自分の好きな髪型を選ぶことはできませんでした。明治4年(1871)断髪廃刀令が出されると、女性の中に髪を切る人があらわれたため、同5年に東京府は、女性の断髪禁止令を出します。女性は日本髪を結わねばならないというのです。やがて西洋化が進むなかで、束髪が普及しましたが、日清戦争がはじまると、日本髪が復活します。いろいろなかたちで自由は奪われていたのです。第2次世界大戦中にマニキュアやパーマをして憲兵に連れていかれたという歌手淡谷のり子さんを思い出しました。ちょっと古かったですね。

| 記事URL |

posted by 高橋裕次(博物館情報課長) at 2012年03月07日 (水)

特集陳列「古墳時代の神マツリ」(~2012年3月11日(日))も、あと残すところ半月足らずとなりました。

これまで、祭祀遺跡の移り変わりから「当時の人々の神々に対する観念が次第に豊かになっていった過程」がうかがえることをお話しました。

なかでも、三輪山西麓の山ノ神祭祀遺跡(4~5世紀)出土の土製模造品を採り上げ、有名な奈良県三輪山神の性格が酒造りと深く関係しているとみられることをご紹介しました。

また前回は、自然に対する当時の人々の姿勢(意識)を映し出していると考えられる奈良時代の“証言”(伝承)から、その背景に意識の変化が垣間見えることもご紹介しました。

一方、祭祀遺物と古墳の副葬品の間に、著しい共通性が認められることは大きな“謎”でした。

この問題のヒントを探るには、やはり出土した当時の人々が使用した祭祀遺物そのものを見つめるほかはなさそうです。

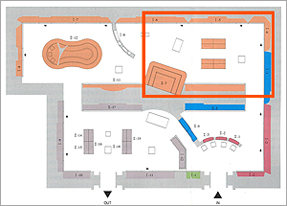

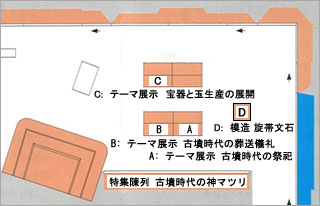

最初に、ほかにも本特集陳列にかかわりが深い常設展示品をご紹介します(第2図C・D)。

考古展示室配置図(第2図) (右)左画像の赤枠で囲った部分の拡大部分

一つ目は、岡山県楯築遺跡(2~3世紀)にあった旧楯築神社の御神体・旋帯文石(模造品:D)です。単独で配置され、ひときわ存在感を放つオリジナルの低いケースに展示されています。

模造 旋帯文石(左:左側面、右:正面) 原品=岡山県倉敷市 楯築神社 伝世、弥生時代(後期)・2~3世紀 (通年展示)

楯築遺跡は全長80mを越える弥生時代終末頃の最大の墳丘墓で、同じ頃、九州から関東地方の各地でも、大規模な墳丘をもったさまざまな形の墳丘墓が発達します。これらは古墳時代の前方後円墳の源流と考えられています。

楯築遺跡の発掘調査によって、大変よく似た文様を施した小形旋帯文石が出土したことから、この旋帯文石も楯築遺跡にあったと考えられています。

扁平な略直方体の一方にぼんやりと顔のような表現があり、その他は規則的で立体的な複雑な帯状の文様で埋め尽くされ、ずいぶんと窮屈な印象を与えています。

あたかも内側の存在を封じ込めるような造形で、内に秘めた大変なパワーを感じさせます。人間からみた超自然的な存在を表現したものとも考えられていて、“得体の知れない”存在を縛りつけているかのようです。

あの奈良時代の伝承に語られていたような、人々が逃げ惑い畏怖の対象としていた「荒ぶる神」の姿を想い起させますが、如何でしょうか?。

二つ目は、「宝器と玉生産の展開」(テーマ展示C)の群馬県上細井稲荷山古墳(5世紀)から出土した滑石製機織具です。

滑石製機織具 前橋市上細井町字南新田1146-1 群馬県上細井稲荷山古墳出土 古墳時代・5世紀 (通年展示)

機織技術は弥生時代に大陸から伝来し、この滑石製機織具は織り手と一体となった地機を写した造形とみられます。

実は、本特集陳列の解説パネルでご紹介している福岡県沖ノ島祭祀遺跡群(4~7世紀)でも、多くの模造の機織具が出土していて注目されています。

沖ノ島は記紀にも登場し、宗像大社の沖津宮(オキツミヤ)として、大島の中津宮(ナカツミヤ)と辺津宮(ヘツミヤ)の宗像大社と併せて、市杵嶋姫(イチキシマヒメ)神・田心姫(タゴリヒメ)神・湍津姫(タギツヒメ)神の三女神を祀っています。

出土した祭祀遺物は、これらの女神の性格を表していると考えられています。

『日本書紀』神代上第6段一書二

「すでにして天照大神、[中略]吹き出つる気噴(イブ)きの中に化生(ナ)る神を、市杵嶋姫神と号(ナ)づく。

是(コ)は遠宮(沖津宮)に居します神なり。

[中略]田心姫神と号(ナ)づく。是(コ)は中宮(中津宮)に居します神なり。

[中略]湍津姫神と号(ナ)づく。是(コ)は海濱(辺津宮)に居します神なり。」

また、誰もがご存知の三重県伊勢神宮も女神の天照(アマテラス)大神を祀っており、記紀神話で語られる(暴れん坊の)弟神のスサノオとのトラブルが高天原の斎服(イミハタ=忌機)殿で起こった事件であることは有名です。

平安時代の記録では、伊勢神宮の御神宝には鏡・武具・楽器などと並んで、多くの機織具が用いられています。

沖ノ島祭祀遺跡や伊勢神宮の機織具の祭祀具が姫神である女神の性格を反映しているという見解は、多くの研究者が指摘するところです。

三輪山の山ノ神祭祀遺跡では酒造具、沖ノ島祭祀遺跡では機織具と、祀られる神さまの性格によって、5世紀頃からはやはり(神さまの性格に合わせて・・・)神マツリの道具の“使い分け”が始まっていたようです。

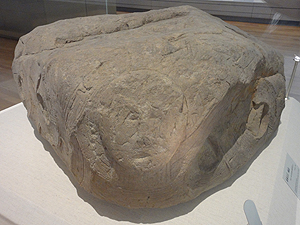

最後に注目して頂きたいのは、今回の特集陳列の中央部分と、「宝器と玉生産の展開」(テーマ展示C)で展示している古墳時代中期(5世紀)の履物形の滑石製模造品です。

滑石製下駄 京都市西京区大原野 鏡山古墳出土 古墳時代・5世紀 (通年展示)

鼻緒の孔も開けられ、ちゃんと左右共に専用に造られた精巧なつくりです。東京都野毛大塚古墳と京都府鏡山古墳出土品は、共に下駄形模造品を含む滑石製模造品の代表的なものです。

いずれも下面に下駄の歯の突起が付けられていて、近年、古墳時代に遡る木製下駄の発掘が相次いでいます。

出土遺跡は水を濾過する沈殿槽のような装置と祭祀遺物を伴い、何らかの儀礼の場で使用されたとみられる例が多いことが特徴です。まだ解釈には諸説(せっかく得られた清水を汚さない為?など)がありますが、水を使った儀礼の場で使用された履物である可能性が高いようです。

(あくまでも憶測の一つですが・・・)木製下駄は水を用いた儀礼の場において中心的な人物が使用した道具と考えられますので、機織具や酒造具も儀礼を行った人間の道具であった可能性が高いと言えそうです。

こう考えれば、これらの石製模造品は使用者側の道具を写したものということになり、古墳の副葬品が生前の被葬者の性格を表しているという通説とも整合的ですね。

そういえば、伊勢神宮の天照大神も、元の名前(本名・・・)は大日靈貴(オオヒルメノムチ)と呼ばれていて、太陽神を祀った巫女(日女:ヒルメ)が神格化されていった過程が反映しているという説が有力です。

『日本書紀』神代上第4段一書十

「[前略]是(ココ)に、日の神を生みまつります。大日靈貴と号(マウ)す。一書に云はく、天照大神といふ。」

ギリシャ神話のディオニッソス(ローマ神話ではバッカス)もそうですが、やはり神さまは酒造りを司る(のと召し上がる?)のが“専門”ですので、自分で造って自分で賞味し(飲んだくれ?)ているのは、人間だけかもしれません・・・。

これまで見てきましたように、古墳時代の祭祀遺物には、我々祖先の神に対する畏怖の気持ちや自然に立ち向かっていった汗と努力の痕が遺されているように思えます。

その道筋には、4~5世紀頃に大陸伝来の“ハイテク”技術を身に付けて「先史文化」を急速に “近代化”させていった古代国家成立前夜に、次第に神マツリを変貌させていった我々の祖先の姿が浮かび上がります。

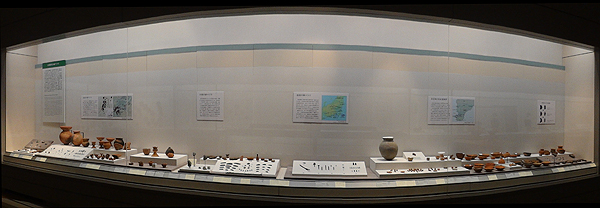

展示全景(左から:古墳時代前期・中期・後期の祭祀遺物)

しかし、前回ご紹介した奈良時代の伝承の中で、(あろうことか…)ついには神さまを追い払うという“暴挙”に出た壬生連(ムラジ)麿の「言挙(コトアゲ)」は、少々行き過ぎであったようです。

それは、1300年以上後の現代に暮らす我々自身が、決して自然を克服できていないことからも明らかです。

第2次世界大戦後の日本の高度経済成長期にも、どこか通ずるものを感じますが如何でしょうか。

今回の展示を通して、遠い過去に生きた我々の祖先が大自然の中に神の姿を見つめた視線に想いを馳せて頂くと、(現在のエコを考える上でも・・・)一味違った「見方」でもう一度自然を見つめ直すことができるのではないでしょうか。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2012年03月02日 (金)

本ブログは、特集陳列「黒田清輝-作品に見る「憩い」の情景」(~ 2012年4月1日(日))で展示される作品をご紹介する全3回のブログのうちの、第1回です。

≪湖畔≫(1897年)などの作品で知られる洋画家黒田清輝 (1866-1924)には、追い求めていた絵画世界がありました。それは複数の人物を自然の中に配し、愛や勇気といった抽象的な概念を表現するもので、その主題として大切にされていたのが「労働」と「休息」でした。この主題は黒田の独創というわけではありません。留学先のフランスで先行する作例を見た経験が背景にあるようです。たとえば、黒田はバルビゾン派の画家であるジャン・フランソワ・ミレーの作品を高く評価していました。ミレーといえば ≪落穂拾い≫≪晩鐘≫などが思い浮かびます。 ≪落穂拾い ≫は麦刈りの後に落穂を拾う労働の場面を、 ≪晩鐘≫は農作業を終え、感謝の祈りを捧げてこれから休息に向かう場面をとらえた作品です。

平成22年度には「農村 (田園)へのまなざし」と題する特集陳列で、黒田が田園の労働を描いた作品をご紹介しました。この展示では、黒田が描こうとした「休息」を主題とする作品につらなる作例を当館の所蔵品によってご紹介します。

黒田清輝は薩摩藩士の子息として、江戸時代も終わりに近い 1866年に鹿児島で生まれました。実父清兼とその兄清綱の間には、黒田家で最初に生まれた男子を家の跡継ぎとするという約束があったとされ、清輝は 5歳で伯父清綱の養嗣子となります。黒田清綱は幕末に西郷隆盛らとともに奔走し、維新に勲功があったと評価されて 1887(明治20年)に子爵となりました。黒田清輝は武家の子息の素養として漢学のほか狩野派の絵画を学びますが、少年の頃の夢は法律家になることでした。当時の法曹界はフランスからのお雇い外国人ボアソナードらが活躍しており、フランス法に学んで日本の法律が制定される動きがありました。黒田が留学先にフランスを選んだのはそのためと考えられます。留学準備として英語やフランス語を学び、法律家になるために黒田は1884年にパリに留学します。

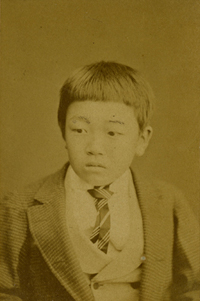

黒田の少年時代の写真(1879年、東京にて)

パリに着いた黒田はリセに入学して法律学校入学の準備を進めますが、一方で、パリ留学中の日本人たちと交遊するうち、絵画に興味を持ち始めます。当時、ヨーロッパでは日本趣味 (ジャポネズリー )が流行しており、日本美術が高い評価を得ていたことも一因していたようです。また、黒田が趣味で描く絵に日本から来ていた画学生や美術商・林忠正らが画才を見出し、画家になるよう勧めたことも強い動機づけとなりました。

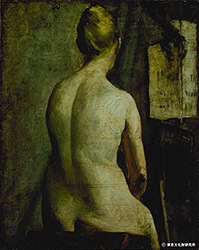

(左)黒田の留学初期の写真(1884年、パリにて)

(中)≪裸婦習作≫紙・木炭 明治20年(1887)

(右)≪裸体・女(後半身)≫カンヴァス・油彩 明治22年(1889)

(展示予定は未定)

1886年に黒田はサロンの画家ラファエル・コランの画塾に入り、本格的な修学を始めます。コランの絵画教育は、木炭による石膏像デッサン、裸体デッサンに始まり、油彩による裸体習作、構図研究、自由制作に至るアカデミックなものでした。

黒田の画才は「すらすらと伸びた」とコランのもとで一緒に絵画修学をした久米桂一郎が述べています。 1890年には油彩の自由制作をするようになっており、この頃からサロン出品を意識するようになっていったようです。

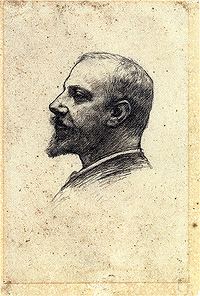

コラン肖像写真 紙・鉛筆 大正5年(1916)

(展示予定は未定)

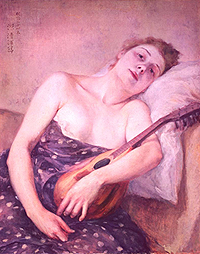

サロン出品をめざして最初に試みたのが ≪マンドリンを持てる女 ≫(1890-91年)です。楽器を手にしてクッションに寄りかかる女性は、演奏のあとなのか、やや上気した表情です。繊細な弦楽の余韻、柔らかい布の触覚が伝わってきます。

マンドリンを持てる女 黒田清輝筆 明治24年(1891)(~ 2012年4月1日(日)展示)

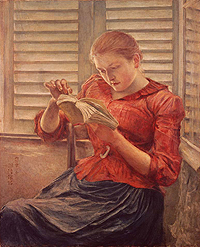

黒田にとって最初のサロン入選作となった ≪読書≫(1891年)は、パリ近郊の農村、グレー・シュル・ロアンで、この村に住むマリア・ビョーという少女をモデルとして描かれました。マリアの家は豚肉とその加工品を商っていたようです。彼女自身がこのように読書をするような有閑的生活を送っていたかは疑問です。読書する女性は 19世紀のフランス絵画によく描かれていますが、それは、ひとつには、余暇をもち、その時間を知的に過ごすことが憧れの対象であったからです。

読書 黒田清輝筆 明治24年(1891)(~ 2012年4月1日(日)展示)

≪読書≫(1891年)でサロン入選を果たした翌年、黒田は師ラファエル・コランが 1877年のサロンに出品した ≪夏≫を参考とした≪夏図≫の制作に取り組みます。水辺で女性たちが釣りをしたり、話をしたりする情景を描いた大作のために、多くの画稿が描かれました。それらは後年の ≪花野≫の制作にもつながっていきます。

(左)夏図画稿(横たわる女) (右)夏図画稿(女の顔)

(左右ともに)黒田清輝筆 明治25年(1892)(~ 2012年4月1日(日)展示)

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 山梨絵美子(東京文化財研究所 企画情報部近・現代視覚芸術研究室長) at 2012年02月28日 (火)

書を見るのは楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第9回です。

今回は、国宝「白氏詩巻」です!

トーハクの総合文化展、本館2室「国宝室」に、

「白氏詩巻」が展示されています!!(~2012年3月18日(日)展示)

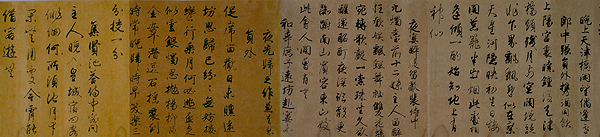

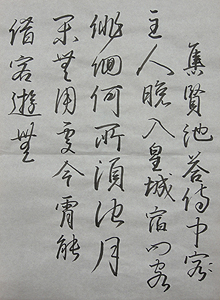

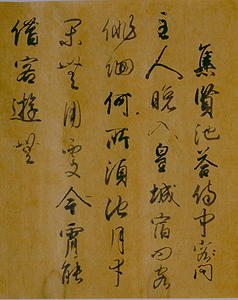

国宝 白氏詩巻(部分) 藤原行成筆 平安時代・寛仁2年(1018)

じつは、私がいちばん好きな作品です。

その理由は単純で、「こんな字が書きたい!」です。

というわけで、写してみます。

展示室で写すときは、作品の保護のために、エンピツを使ってくださいね。

私が字を写すときの道具一式です。

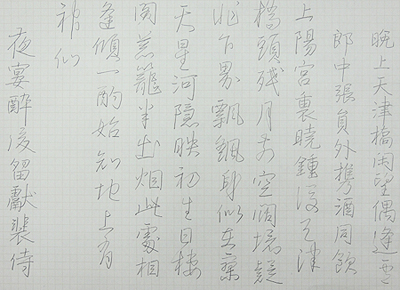

エンピツ版「白氏詩巻」、いかがですか?

エンピツで写した白氏詩巻 (右)左画像の部分拡大

形はがんばって似せてみました。

でも、一番左の行は字が大きくなってしまい、さいごの文字まで書けませんでした。

普段はエンピツで写すだけですが、今回は、毛筆でも写してみました。

(注)展示室では毛筆は使えませんので、自分の机で写真を見て写しました。

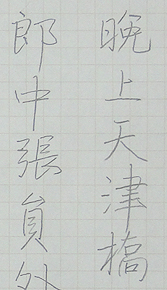

(左)毛筆で写した白氏詩巻

(右)該当部分の白氏詩巻(冒頭に掲載の画像、国宝「白紙詩巻」の部分拡大)

この箇所は、とくに好きな部分です。

さらっとくずした字もあって、バランスがとてもいいです。

でも、

難しいのは筆の弾力。

形と筆の動き、この調和がなにより大切。

この調和こそが、書く楽しみでもあり、鑑賞する楽しみです。

「白氏詩巻」は、藤原行成(ふじわらのこうぜい、972~1027)が寛仁2年(1018)に書きました。

当時の宮廷貴族のあいだで、中国・唐時代の白楽天(白居易)の詩集『白氏文集』が

流行して、筆写されました。

この作品も、『白氏文集』を書いているため「白氏詩巻」と呼ばれています。

藤原行成は、能書として歴史的に評価の高い「三跡」のひとり。

同じく「三跡」の小野道風や、中国の王羲之を学んだと言われています。

重要なのは、藤原行成が、「和様(わよう)の書」を確立したことです!

「和様の書」とは、日本風の書、と言ったらいいでしょうか。

それまで書かれていた中国風の書にくらべて、

やわらかく、なだらかな線が特徴です。

その行成の力量がいかんなく発揮されているのが、この「白氏詩巻」です!

さらに、この「白氏詩巻」には……

言いたいことが山ほどありますが、今回はこのへんで。

書にとって写すことはとても大切なことです。

好きな作品を見つけたら、写してみてください。

私の大好きな「白氏詩巻」、全部展示していますので、

ぜったいに見てくださいね!

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2012年02月24日 (金)