1089ブログ

彫刻を担当しております、研究員の西木です。

学生時代から、薬師如来像を研究対象にしておりましたので、勝常寺(しょうじょうじ)・黒石寺(こくせきじ)・双林寺(そうりんじ)から三大薬師が揃っておでましになる機会に立ち会えて、感動の日々を送っております。

しかし、ここでご紹介するイチオシは、ずばり山形・本山慈恩寺(ほんざんじおんじ)の十二神将立像(じゅうにしんしょうりゅうぞう)です。

あまり大きくないので目立ちませんが、キリっとしたお顔に見とれる方も多いのではないでしょうか。

重要文化財 十二神将立像(左から、酉神、卯神、寅神、丑神)

鎌倉時代・13世紀

山形・本山慈恩寺蔵

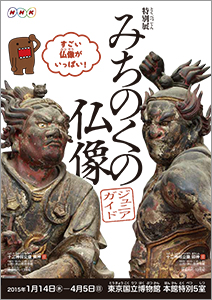

ジュニアガイドの表紙にも大抜擢!

お子様にせがまれて「お、これが十二神将か!」と

注目された方もいらっしゃるのでは?

十二神将は、薬師如来のお供であり、ガードマンのような存在です。

12体のうち4体は江戸時代に補われたものですが、残る8体は鎌倉時代につくられたとみられ、なかでも選りすぐりの4体をお借りしております。

それぞれ、頭につけられた十二支をあらわす動物の頭によって、向かって右から丑神(ちゅうしん)、寅神(いんしん)、卯神(ぼうしん)、酉神(ゆうしん)となっていますが、動物の頭は後の時代のものとみられるため、正確な名前はわかりません。

ですが、みてください、このリアルな表現!

それぞれ甲冑をつけて武装していますが、体の動きにあわせて帯や裾がはためいていますね。袴もはかず、沓(くつ)のかわりにサンダルをはいたり、裸足にあらわしたり、なかなかバリエーション豊かです。

こうした形式自体は、すでにあった作品や図像にもとづいたものかとみられますが、ここまで自然に、いきいきとあらわしたところが作者の技量です。とくに卯神をみてください。右手をふりあげ、左手は腰のあたりで拳をにぎりますが、上半身を大胆にねじっています。彫刻作品はいうまでもなく立体表現ですが、ここまで奥行きをもたせるのは珍しく、甲冑を着けずにあらわになった躍動する筋肉の表現もあわせて、まさに見事です。

十二神将立像 卯神

当館でも鎌倉時代の十二神将像を所蔵しておりますが、たとえば辰神(しんしん)や巳神(ししん)が少し上半身をねじって、前後の空間に奥行きをもたせたところなどがよく似ています。

重要文化財 十二神将立像(左から辰神、巳神)

鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館蔵

※この2体は特別展には出品されていません。

巳神は本館11室で2016年1月19日(火)~4月17日(日)展示予定

袴をはかずにブーツのような沓をはいたり、裸足にしたり、バリエーション豊かなところも本山慈恩寺の像に通じるところです。力んだところで息をとめたような、緊迫した表情も・・・。

左:当館所蔵の重要文化財 十二神将(辰神)

右:山形・本山慈恩寺所蔵の重要文化財 十二神将立像(卯神)

じつは、当館の十二神将像は、かつて京都・浄瑠璃寺(じょうるりじ)に伝わったものですが、近年の研究によって、鎌倉時代を代表する仏師、運慶の作である可能性が強まっています。こちらと比べると、身振りや筋肉の表現にやや誇張がみられるため、すこしあとの時代につくられたものと思われますが、やはり都でも一流の仏師が手がけたものにちがいありません。本山慈恩寺のある山形県寒河江市は、かつて藤原氏の経営する荘園があったところなので、このような都風の仏像が伝わっていると考えられています。

鎌倉時代の名品も展示中の特別展「みちのくの仏像」、みなさまのご来館お待ちしております!

カテゴリ:彫刻、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統(絵画・彫刻室アソシエイトフェロー) at 2015年02月06日 (金)

親鶴の背中に小鶴を乗せて♪「水滴の美―潜淵コレクションの精華―」

1月15日の小正月、お飾りや注連縄、書初めなどを持ち寄り、火でお焚き上げする「どんどん焼き」(どんど焼き)。ニュース映像などでその様子を見るにつけ、思い出されるのは、中学生のころ教科書で読んだ、井上靖の『しろばんば』の抄出部分。「少年老い易く学成り難し」「一寸の光陰軽んずべからず」・・火にくべられた、あき子の書初めを、男子がいやがらせで開こうとする。松も取れていや増す寒さと火の暖かさ、思春期の微妙な心の動きがあいまって、印象にのこっている方も(世代的に)少なくないのでは?

少々強引でしたが、現代でも年賀状や書初めなど、年末年始には筆や墨を使う機会が、俄然増えるものです。本館1階14室では、長い歴史を有する筆墨の文化において、筆や硯などとともに、大事な道具立てのひとつとされてきた水滴、しかも銅や真鍮(しんちゅう)などの金属で作られた作品を、1月14日(水)よりご紹介しています。ずらりとならんだ水滴、壮観です。

展示風景

硯で墨をする時に注ぐ水を入れる小さな器が「水滴」です。中国では南北朝時代(5~6世紀)ころのものが早い例として知られ、日本では当館の法隆寺献納宝物にある、国宝 金銅水滴(写真下、唐または奈良時代・8世紀)が現存最古の例として有名です。材質としては陶磁器が最も多く、他に金属製や石玉製があります。特に江戸時代以降は、高度に発達した金工の技法を駆使し、動物・植物・人物故事などを主題として意匠をこらした作品が数多く作られました。平成25年、当館に一括して寄贈された「潜淵コレクション」の金属製水滴は、渡邊豊太郎(わたなべとよたろう、号 潜淵(せんえん))氏とご子息の誠之(まさゆき)氏が収集した442件から形成されます。中でも江戸時代の作品は、動物・植物・器物・人物故事などさまざまなジャンルにわたり、類例の少ない七宝の作品も多く含まれます。まさに質・量ともに日本を代表する水滴コレクションといえるでしょう。特集ではその中の各ジャンルから138件をえりすぐりました。以下、いくつかご紹介していきましょう。なお水滴は水をたたえるために、内部は中空。水を入れる穴1個と水を注ぐ穴1個の穴2個というのが基本です。また口を大きく開いた器に、水をすくう匙(さじ)が付属しているものもありますが、これを特に「水盂(すいう)」と呼び、区別することもあります。

国宝 水滴(水盂) 唐または奈良時代・8世紀 法隆寺宝物館第5室にて通年展示

まずは動物。当館がこれまで所蔵していたのが、下の画像の左の作品、これでもじゅうぶん耳は長い。ところが潜淵コレクションには、もっと耳長なウサギがいたのです!(画像右)私が個人的に気に入っているのは、この立ち姿のネズミ。両手にはソラマメみたいなものを抱えています。そのモッサリした表情とたたずまいが、なんとも好もしいのです。しかし毛並みの表現などは相当に細かい。しかもかなり大きいんです。カタツムリも秀逸!同じカタツムリながら、右と左ではまったく目指している造形感覚が異なっています。リアリズムとデフォルメといったところでしょうか。

左:耳長兎水滴 江戸時代・18~19世紀 ※この作品は展示されていません。

右:耳長兎水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

鼠水滴 明治時代・19~20世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

蝸牛水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

珍しいところでは「龍門の鯉」。体は魚ですが、顔には耳と角があります。川を登る鯉の中で、特に優れたものは龍門を登って龍に変じるという「登龍門」(とうりゅうもん)の故事に基づきます。当館にはこの主題の水滴があり、その主題のユニークさ、造形の面白さから、水滴の展示ではよく使っていたのですが、潜淵コレクションにも、細部はやや異なるものの、ほぼ同じ作例がありました。めでたく兄弟ができました。

左:鯉水滴(魚跳龍門) 江戸時代・17~18世紀 ※この作品は展示されていません。

右:鯉水滴(魚跳龍門) 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

「親亀の背中に小亀をのせて~♪」(むかし聞いたことのあるフレーズ。ご存知でしょうか?)画像の左は、親亀の体が水滴で、背中の穴に小亀のおなかから出ている「ほぞ」を差し込みます。つまり小亀は蓋(ふた)の役割も果たしているのです。また右は「親子鶴」。水滴ではあまり見ない題材のように思います。

左:親子亀水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

右:親子鶴水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

続いては複数モチーフの組み合わせ。「茄子(なす)に黄金虫(こがねむし)」、「瓜(うり)に栗鼠(りす)」。茄子のヘタのささくれ感や黄金虫の脚、ウリやリスの丸々としたキュートな造形にご注目ください。これら果物と動物の組み合わせは中国の画題にあり、中国的な主題とみなされていたようです。もともとは、なんらかの寓意が込められていたのかもしれません。いずれにしても、そのユニークな組み合わせが楽しい作品です。

左:茄子に黄金虫水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

右:瓜に栗鼠水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

潜淵コレクションでは、人物故事的な主題の作品も少なくありません。こちらは床上の唐装の人物で、人物は左手に書物を持ち、床上には酒入れとおぼしきヒョウタンが置かれることから、唐代の詩人で酒をこよなく愛した李白(りはく)の五言絶句「静夜思」に材を取ったものと考えられます。

牀上唐人水滴(李白静夜思) 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

そして特筆されるのが、七宝水滴の充実です。ぜひ会場で確かめてみてください。そもそも江戸時代の七宝水滴じたい、数が少ないのです。

展示中の七宝水滴

今回の展示でご紹介しているのは、潜淵コレクション全体の三分の一。まだまださまざまな金属製水滴が、収蔵庫で出番を待っています。金工の作品としての技法や材質など、造形性や歴史性の点でその意義が大きいことはもちろんですが、バラエティ豊かな主題と楽しい表現は、今後当館のさまざまな展示や教育普及事業に、大いなる活躍をしてくれることでしょう。

特集「水滴の美―潜淵コレクションの精華―」2015年1月14日(水)~4月5日(日) 本館14室

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(広報室長) at 2015年02月03日 (火)

特別展「3.11大津波と文化財の再生」には「見どころ」だけではなく「聴きどころ」があります。

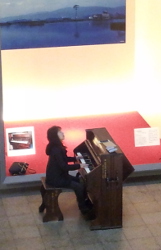

大津波によって奇跡的に残った高田松原の一本松の写真を背景に、本館大階段の踊り場に一台の古風なオルガンが展示されています。

陸前高田市立博物館が所蔵するこのオルガンは、東日本大震災当日は博物館の2階収蔵庫に保管されていました。

津波により収蔵庫扉はなくなりましたが、庫内への瓦礫の流入は思ったほど多くはなく、美術品、国登録有形民俗資料の漁撈用具やその他の民具、大量のマンガ、新聞などの紙資料、高田歌舞伎関連資料などとともに庫内で渾然一体といった状況から救出されました。

修理前のリードオルガン

オルガンが保管されていた収蔵庫は津波によりぐちゃぐちゃの状態でした

このオルガンは、岩手県陸前高田市における幼児教育の先駆者である村上斐(あや)氏が購入・使用していたものです。

村上氏は明治20年、現在の陸前高田市気仙町に生まれ、同39年から現在の陸前高田市域に所在した3つの小学校での勤務を経て、昭和6年に退職。同年私財を投じて私立高田幼稚園を開園します。戦後昭和23年には福祉施設「私立高田保育園」として再スタートし、同33年に市へ移管された後も初代園長に就任。没後半世紀を経た現在も斐先生と敬愛される、陸前高田市の幼児教育の母ともいえる方です。

オルガンは平成16年にご子息より博物館に寄贈されました。

幼児教育で活躍したこのオルガンは、三省堂機械標本部が明治末年からの限られた期間、海保オルガン社に委託して製造・販売していたリード(吸気式)オルガンです。日本リードオルガン協会によれば、このオルガンは海保オルガンのなかでも7個のストップ(特定のパイプへの送風を閉塞することで音色を選択する機構)を有するものとして現存する唯一の実物資料であるとされています。

リードオルガン

三省堂機械標本部製造 明治~大正時代・20世紀

岩手・陸前高田市立博物館蔵

救出後、リードオルガン協会の支援のもと、和久井工房(長野県)において修復が行われ、再生を遂げました。解体した後、全ての部品を点検しながらドライクリーニング法で汚れを取り除き、リードなど金属部分に発生した錆は丁寧に除去しました。過去に行われた修理痕はできる限り尊重して温存し、新たな部品の取り替えを必要最小限に留め、文化財としての修理を行いました。あわせて往時の音の再生を図りました。

1月31日はピアニストで作曲家の中村由利子さんによる演奏です。

どうぞお楽しみに!

展覧会の会期中、1月31日(土)、2月21日(土)、3月14日(土)にはこのリードオルガンの演奏会を行います。

初回1月31日(明日です!)はピアニストで作曲家の中村由利子さんがオリジナル曲の「天に響け」や「アメイジング・グレイス」などを演奏します。

どんな音が響くか、どうぞご期待ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 神庭信幸(保存修復課長) at 2015年01月30日 (金)

皆さんが旅行や家族の写真アルバムを作る際、写真を厳選し、ページの進みは旅行の行程順、家族の歴史順になるように並べて作るなど、なんらかの意図を込められると思います。

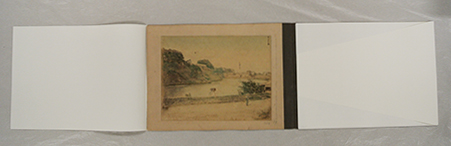

前回のブログでご紹介しました当館所蔵の重要文化財「旧江戸城写真帖」(横山松三郎撮影、蜷川式胤編、高橋由一著色)は64図から構成されていますが、霞会館所蔵の、同じ「旧江戸城写真帖」は100図(著色はありません)で構成されており枚数が違います。ここに編集を行った蜷川式胤の意図が存在します。

このように、写真アルバムは「写真が全部揃っていること」、「写真の順番」、「編者の意図」などが保存方法を考える上で重要なのですが、写真アルバムでは酸性紙の台紙にデンプン糊やアラビアゴムで写真が貼りこまれているなど、画像保存の観点から見た場合、適切ではない保存形態であることが問題となります。

そこで、簡単に思いつくのが写真アルバムの形態を記録し、写真だけ外して保存に適した包材を用いて保存する手法です。展示や貸与においても必要な写真の移動だけで事が足り、その他の写真は収蔵庫から移動しないために環境の変化がないなどメリットもあります。しかし、情報を一緒に保管しても、ひとたび解体してしまえば写真アルバムとしての形態は崩れ、編者の意図が伝わりにくくなる上、保存している組織や担当者が変わった場合などに集められた写真の散逸につながる等、多くのリスクも伴います。

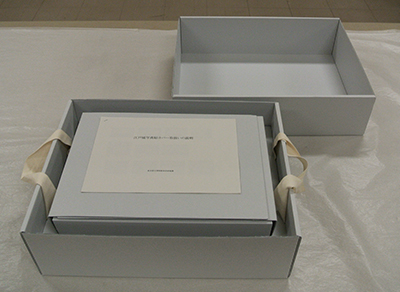

旧江戸城写真帖の中性紙保存箱と取り扱い説明書

箱と写真帖の間に空気層があり温湿度の変化が少ない構造をとっており、また、下に板を敷いて安全に箱から出せるように工夫している。

旧江戸城写真帖は台紙1枚1枚を中性紙で覆っている

画像を残すことを優先とするのか、写真アルバムとしての形態を優先とするかについて、写真アルバムの保存に関する研究者内でも明確な判断基準はなく、この判断は所有者の事情や意向に大きく左右されているのが現状なのです。今後、少しずつでも写真資料の保存を研究している人間が写真アルバムの保存について意見を述べ、研究成果や経験を伝えることが出来れば、写真アルバムの保存や活用の進展につながると考えます。

私に修理を教えてくれた師匠は「作品がどう修理してほしいか語りかけてくるので、その言葉に耳を傾けろ!」と教えてくれました。今は写真アルバム保存研究の基礎を築くために作品からの言葉に耳を澄ましています。

P.S.

私事ですが、この年末に父がなくなり、遺品の中からいくつも写真アルバムが出てきました。父が自分で現像プリントをしているためサイズも技法もまちまち、様々な筆記具で写真や台紙に書き込みがあり、父の育ってきた環境や歴史が分かる、見ていて大変楽しい写真アルバムに出会いました。こちらも家庭できちんと保存したく考えていますが…。

| 記事URL |

posted by 荒木臣紀(調査分析室長) at 2015年01月28日 (水)

![]() ほほーい! ぼくトーハクくん! 今日は担当研究員の丸山さんと一緒に、

ほほーい! ぼくトーハクくん! 今日は担当研究員の丸山さんと一緒に、

特別展「みちのくの仏像」を見にきたほ。

![]() あら、トーハクくん。ここでなにをしているの?

あら、トーハクくん。ここでなにをしているの?

![]() え、丸山さんと…

え、丸山さんと…

![]() 私は、丸山さんのご指名で一緒に特別展を見に行くの。

私は、丸山さんのご指名で一緒に特別展を見に行くの。

「かわいいユリノキちゃんと一緒に回りたいなー」ですって!

![]() …!

…!

![]() …じゃ、そういうことだから。

…じゃ、そういうことだから。

![]() ま、丸山さん…

ま、丸山さん…

![]() では丸山さん、今日はよろしくお願いします!

では丸山さん、今日はよろしくお願いします!

![]() よろしくね、ユリノキちゃん。

よろしくね、ユリノキちゃん。

というわけで、今回はユリノキちゃんと丸山研究員が

展覧会の見どころをご案内します

![]() 早速ですが、丸山さんがおすすめする、いちばんの見どころはなんですか?

早速ですが、丸山さんがおすすめする、いちばんの見どころはなんですか?

![]() それはやっぱり東北の三大薬師でしょう。見てよ、この堂々とした姿。

それはやっぱり東北の三大薬師でしょう。見てよ、この堂々とした姿。

![]() わぁ!! 迫ってくるみたい!

わぁ!! 迫ってくるみたい!

(上左) 重要文化財 薬師如来坐像 平安時代・貞観4年(862) 岩手・黒石寺蔵

(上右) 国宝 薬師如来坐像 平安時代・9世紀 福島・勝常寺蔵

(下) 重要文化財 薬師如来坐像 平安時代・9世紀 宮城・双林寺蔵

![]() 三大薬師はどれも、それぞれ1本の木から彫り出されているんだよ。

三大薬師はどれも、それぞれ1本の木から彫り出されているんだよ。

![]() こんなに大きな仏像なのに、1本の木から?!

こんなに大きな仏像なのに、1本の木から?!

![]() そう、一木造(いちぼくづくり)というつくり方なんだよ。

そう、一木造(いちぼくづくり)というつくり方なんだよ。

![]() じゃあ、この3体はとっても大きな木から生まれたのね!

じゃあ、この3体はとっても大きな木から生まれたのね!

![]() そういえばユリノキちゃんも、本館前のユリノキから生まれたんだよね?

そういえばユリノキちゃんも、本館前のユリノキから生まれたんだよね?

だったら、もっともっと立派にならないと。

![]() (ま、丸山さん、意外と厳しいわ…)

(ま、丸山さん、意外と厳しいわ…)

![]() 三大薬師が揃うのは今回が初めてなんだから、見逃さないように。

三大薬師が揃うのは今回が初めてなんだから、見逃さないように。

![]() は…はいっ!

は…はいっ!

三大薬師の迫力をぜひ展示室で体感してください

![]() 東北らしさという意味では、天台寺の聖観音菩薩立像は外せないね。

東北らしさという意味では、天台寺の聖観音菩薩立像は外せないね。

重要文化財 聖観音菩薩立像

平安時代・11世紀 岩手・天台寺蔵

![]() この仏像、表面がでこぼこ! つくりかけなのかしら?

この仏像、表面がでこぼこ! つくりかけなのかしら?

![]() でこぼこはノミ跡。これはノミ跡をわざと残す鉈(なた)彫りという手法で、

でこぼこはノミ跡。これはノミ跡をわざと残す鉈(なた)彫りという手法で、

つくりかけじゃないんだからね。

鉈彫りの仏像は東北以外でも見られるけど、他の地域に比べて東北のものは

洗練されているんだよ。

![]() 鉈彫りがこの仏像の「東北らしさ」なのね。

鉈彫りがこの仏像の「東北らしさ」なのね。

![]() この像は鉈彫りの極致! ノミ跡の美しさに注目してください。

この像は鉈彫りの極致! ノミ跡の美しさに注目してください。

![]() 展覧会には円空の作品もあるって聞いたけど、どれかしら?

展覧会には円空の作品もあるって聞いたけど、どれかしら?

![]() ここだよ、ユリノキちゃん。 会場出口近くを見てごらん。

ここだよ、ユリノキちゃん。 会場出口近くを見てごらん。

![]() え、これが円空?

え、これが円空?

釈迦如来立像 円空作 江戸時代・17世紀 青森・常楽寺蔵

背中は展示室内のパネルの写真で見られます

画像提供:須藤弘敏

![]() ほら、顔は円空らしいじゃない。

ほら、顔は円空らしいじゃない。

![]() 確かに…でも、円空といえばごつごつしているイメージが…

確かに…でも、円空といえばごつごつしているイメージが…

![]() そこは円空らしくないの。円空にしては螺髪(らほつ)も丁寧に彫られているし、

そこは円空らしくないの。円空にしては螺髪(らほつ)も丁寧に彫られているし、

背中もちゃんと彫っている。真面目に頑張って彫ったなって感じがするよね。

![]() 円空の仏像だけど円空らしくないのが魅力なんですね。

円空の仏像だけど円空らしくないのが魅力なんですね。

![]() そうそう。円空ファンの人も、新鮮な気持ちで見てくれるんじゃないかな。

そうそう。円空ファンの人も、新鮮な気持ちで見てくれるんじゃないかな。

![]() 東北の仏像はユニークなものが多いのね。丸山さん、今日はありがとうございました!

東北の仏像はユニークなものが多いのね。丸山さん、今日はありがとうございました!

![]() こらこらユリノキちゃん、勝手に締めに入らない。最後にもうひとつだけ紹介させてよ。

こらこらユリノキちゃん、勝手に締めに入らない。最後にもうひとつだけ紹介させてよ。

ほら、このお像。きれいでしょ?

伝吉祥天立像

平安時代・9世紀 岩手・成島毘沙門堂蔵

![]() わぁ、きれいな仏像!

わぁ、きれいな仏像!

![]() お、わかってるじゃない。穏やかな眼差し、ふっくらした頬、整った山形の唇、

お、わかってるじゃない。穏やかな眼差し、ふっくらした頬、整った山形の唇、

なだらかな肩の曲線。ほぼ左右対称に表れた木目もきれいだし、いいでしょう、この仏像。

東北の仏像のなかでも最も美しい像だと思うんだよね。

![]() (い、いつになく熱い語りだわ。)

(い、いつになく熱い語りだわ。)

![]() 学生の頃、研究室にこの像の写真が貼ってあって、「なんてきれいな仏像なんだ」と

学生の頃、研究室にこの像の写真が貼ってあって、「なんてきれいな仏像なんだ」と

感動したのよ。

![]() つまり、丸山さんのアイドルなんですね。

つまり、丸山さんのアイドルなんですね。

![]() まあ、そんな感じかな。ちなみに、私のおすすめのアングルはお像に向かって右側から見た顔ね。

まあ、そんな感じかな。ちなみに、私のおすすめのアングルはお像に向かって右側から見た顔ね。

いろんなアングルで見て、自分なりのベストアングルを見つけてください。

丸山研究員オススメのアングルです

![]() 東北の仏像に親しみがわいてきました。

東北の仏像に親しみがわいてきました。

![]() 人間を超越した悟りの境地の仏像というよりは、人間くささのある像が多いから、

人間を超越した悟りの境地の仏像というよりは、人間くささのある像が多いから、

親しみがわきやすいかもね。京都や奈良の洗練された仏像ももちろん魅力的だけど、

東北の仏像には、東北ならではのおもしろさがあると思うよ。

![]() (今度こそ)丸山さん、今日はありがとうございました。

(今度こそ)丸山さん、今日はありがとうございました。

![]() 特別展「みちのくの仏像」では、今回ご紹介した以外にも、いろいろな仏像が展示されています。

特別展「みちのくの仏像」では、今回ご紹介した以外にも、いろいろな仏像が展示されています。

![]() みんな、ぜひ会いに来てほー!

みんな、ぜひ会いに来てほー!

![]() トーハクくん?!

トーハクくん?!

![]() ふふふ…最後はぼくがいないと締まらないほ。

ふふふ…最後はぼくがいないと締まらないほ。

![]() もう、いちばんいいところを! ちょっと東洋館裏に行きましょうか?

もう、いちばんいいところを! ちょっと東洋館裏に行きましょうか?

![]() ……!

……!

展覧会の音声ガイドは薬師丸ひろ子さんのナレーション。

薬師丸さんも丸山研究員のアイドルです

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2015年01月26日 (月)