1089ブログ

書を見るのは楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第28回です。

みなさん、年賀状はもう書かれましたか?

私はまだです…。

年賀状は、裏は印刷、表もパソコンで印字、という昨今ですが、

この「書を楽しむ」を読んでいただいた方!

せっかくですから、少しでも自分で書いてみませんか?

いま展示中の作品から、文字を抜き出して

年賀状の手本をつくってみました。

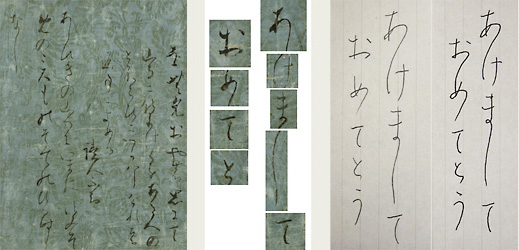

(左)巻子本古今和歌集切 藤原定実筆 平安時代・12世紀 植村和堂氏寄贈(2012年12月24日(月)まで本館3室(宮廷の美術―平安~室町)にて展示中)

(中)巻子本古今和歌集切より「あけましておめてと」

(右)恵美が写したもの

「巻子本古今和歌集切」(藤原定実(ふじわらのさだざね)筆)に、

あけましておめてと、までありました。

「う」が無かったのは残念。

私は、エンピツ(左)とペン(右)で写してみました。

もう少し文字をつなげられると(連綿といいます)、

かっこいいですよね。

ほかに、

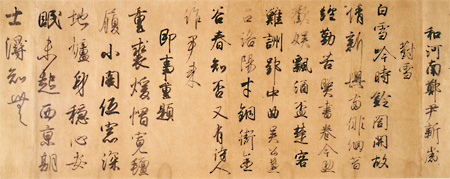

私が大好きな、国宝「白氏詩巻」(藤原行成(ふじわらのこうぜい)筆)の画像から、

「新春」を抜き出してみました。

(当館の主な作品は、ウェブサイトの画像検索や、e国宝から、画像で見られます。)

国宝 白氏詩巻 藤原行成筆 平安時代・寛仁2年(1018) (来年夏の特別展「和様の書」で展示予定)

(左)白氏詩巻より「新春」

(右)恵美が写したもの(エンピツと筆)

三跡(さんせき)の一人・藤原行成の書いた「春」、

横三本線の間隔と、斜めの線の傾き。

そのバランスが好きなのですが、

真似するのは、むずかしい!

定信や行成の文字の上手さも

再確認できました。

でも、年賀状に毛筆で「新春」と

書いてみたいです。

今年はこの「春」を目指して、

練習したいと思います。

年賀状に手書きの部分があると、

「こんな字を書くんだな~」と

しみじみ見てしまいます。

私の中では、平安時代の書を見るのと同じように、

年賀状の中の書も楽しいものです。

平安時代や鎌倉時代の書の中から文字を集めて手本をつくって、

年賀状を書いてみませんか?

どこかでそれを楽しんでくれる人が

いると思いますよ。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2012年12月17日 (月)

年の瀬も押し迫り、仕事に家事に大忙しの時期になりました。

まだ年賀状かいてないなぁ、絵柄とかどうしよう…

などと、お正月を迎える準備が色々ありすぎて、気持ちが疲れていませんか?

トーハクのポストカードをご存知でしょうか。

このポストカード、なんだか知る人ぞ知るのコーナーになっているのですが、

当館コレクションをモチーフにしたオリジナルカードをダウンロードできる

それはそれは素敵なコーナーなのです。

はい。お察しの通り。

このポストカードはいま、年賀状用のデザインが公開されています。

ここだけのトーハクオリジナルのデザインです。

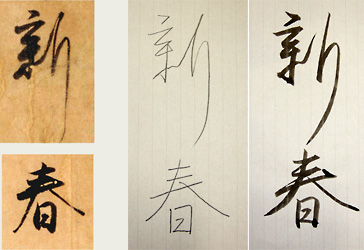

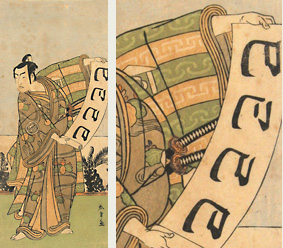

今回ご登場いただいたのは、

博物館ニュースの表紙にも抜擢された、二代目嵐三五郎の巳の字巻物持男。

そして、ユリノキちゃんとトーハクくんです。

二代目嵐三五郎の巳の字巻物持男は、新年1月2日からの特集陳列「博物館に初もうで-巳・蛇・ヘビ」でも展示されるので、本物も見ることができます。

二代目嵐三五郎の巳の字巻物持男 勝川春章筆 江戸時代・18世紀(右は拡大)

(2013年1月3日(水)~1月27日(日)本館 特別1室・特別2室で公開)

さて、この二代目嵐三五郎が持っている巻物に書かれた文字を、よーく見てみてください。

巳年にちなんで「巳」の字が四つと思いきや、一字いちじが微妙に違う。

四隅がくっついてたり、離れていたり。

これはどういうことか言いますと…

おっと、ここはぜひポストカードのコーナーにある<作品解説>を読んでみてください。

21世紀の私たちが、この浮世絵にまつわる物語を楽しんでいるのが、なんだかとっても不思議で愉快です。

そういう気持ちをぜひ、この年賀状で親しい方に教えてあげてほしいなと、思います。

トップページの右側やや下に「ポストカード」というリンクがあります。

これをポチっとクリックするだけ。

あとは、使用上のご注意を読んでいただいて、PDFをダウンロードしてください。

ヘビのパペットで遊んでいる、トーハクくんも捨てがたいかな?

では、両方のデザインをお使いください。

そして、時間に余裕のある人は、ユリノキちゃんとトーハクくんにも、年賀状をおくってくださいネ。

待ってます!

カテゴリ:news、ウェブおすすめコンテンツ

| 記事URL |

posted by 宇野裕喜(広報室) at 2012年12月15日 (土)

今年も残すところあとわずか。

博物館に初もうでのポスター、来年は誰かな? と楽しみにしてくださっている方もいるのではないでしょうか。

トーハクでは2011年から年末年始にタレントさんを起用したキャンペーンを行っています。

2011年 トーハク?キャンペーン。

女優の貫地谷しほりさんにご出演いただき、「博物館の楽しみ方」をテーマに館内のさまざまなシーンを撮影。

ナチュラルで感性豊かな貫地谷しほりさんを等身大のモデルとして、まだ博物館に一度も来たことのない方が

「行ってみたい!」という気持ちになってくれたら。そんな思いをこめたポスターでした。

「トーハク」という愛称を前面に打ち出した最初の広報展開でした。

2012年 140周年キャンペーン。

女優の中谷美紀さんにご出演いただき、140年の歴史と、それを支えてきた多くの人々への感謝の思いを表現しました。

本館大階段で、見返り美人をイメージした赤いドレスの中谷美紀さんが振り向く姿は息をのむほどの美しさ。

140年を迎えたトーハクの、非日常的な美しい空間をアピールし、大きな話題になったポスターです。

このデザインで制作した新聞広告では、毎日広告デザイン賞の部門賞もいただきました。

そして2013年。来年のトーハクの顔は俳優の井浦新さんです。

大河ドラマ「平清盛」での崇徳上皇役の熱演が記憶に新しいところ。

実は井浦さんは、大の美術ファン。展覧会でのトークショーや、音声ガイドのナレーション、さらには美術をテーマにした

雑誌連載など、美術に関わるお仕事の幅を広げておられます。

私がはじめて井浦さんにお会いしたのは、2012年春。テレビ番組の収録で特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」に

ご来場いただいたときです。

撮影の待ち時間もひたすら熱心に作品を見ている井浦さん。インタビューでは、言葉をひとつひとつ選んで誠実に

答える井浦さん。

その様子から、日本美術への思い、そしてたいへんうれしいことに、トーハクへの愛がひしひしと伝わってきました。

そこで、2013年のキャンペーンは、ぜひ井浦さんの目線で、「美術に出会う感動」を表現していただこうと思いました。

成熟したおとなが、新しい出会いにどきどきしたり、美しいものと過ごす時間にしみじみ幸せを感じたり。

そんなトーハクならではの感動を皆様にお伝えできればと思っています。

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 小林牧(広報室長) at 2012年12月14日 (金)

生まれ変わった東洋館─中国漆工・犀皮(さいひ)と屈輪(ぐり)

漆の樹液を器に塗る工芸技法を漆工といいます。漆工というと、和食器の黒光りする塗色や、細かい金粉で描かれた蒔絵を想い起こされる向きも多いかと思います。

しかしながら漆工は日本ばかりでなく、中国・韓国・タイ・ミャンマーなどアジア各地で行なわれた工芸であり、それぞれの土地で工夫された技法や好まれたデザインがあったため、一口に漆工といっても、その表情はさまざまです。

ここでは中国漆工の紹介として、犀皮(さいひ)という技法と屈輪(ぐり)という文様を紹介します。

中国の漆工は、塗料のように塗るばかりでなく、薄い漆を何層にも塗り重ねて厚みをつくり、これを彫刻するという立体的な表現も広く行なわれました。この塗り重ねる漆の色を層ごとに変えて、文様を斜めに彫り出すと、幻惑的な色層が現われます。この技法は犀皮(さいひ)とよばれ、宋時代を中心に行なわれました。

また中国工芸では唐草文様のデザイン化が進んで、ハート形や渦巻きのような抽象的な文様が現われました。こうした中国漆器は中世の日本にもたらされて、唐物(からもの)といって珍重されました。日本では、彫漆で表わされた渦巻きを「クリクリ」とよび、それが転じて屈輪(ぐり)とよぶようになりました。音感が文様名になったわけです。

犀皮輪花天目台 南宋時代・13世紀

2013年6月11日(火) ~ 9月1日(日) 東洋館9室にて展示予定

犀皮盆 南宋時代・12~13世紀

2013年6月11日(火) ~ 9月1日(日) 東洋館9室にて展示予定

こうして見ると、中国から伝わった唐物が、どのように日本人の美意識や生活のなかで受け入れられたのかということが興味深く思われてきます。

(注)画像の作品は、いずれも2013年6月11日(火) ~ 9月1日(日)の展示となります。

1月2日(水)のリニューアルオープン時には展示されておりませんのでご注意ください。

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(貸与特別観覧室主任研究員) at 2012年12月12日 (水)

みなさま、本館特別1室の「グラスゴーから来た西洋画―博物館草創期の国際交流1 」(2012年11月13日(火) ~ 12月24日(月・休) )、ご覧いただけましたでしょうか。

あれ?西洋美術館に来ちゃったかしら?と思われるような、当館ではちょっと異質な空間です。2次元の平面に3次元世界を展開する油絵の技法は、明治時代の日本ではとても珍しいモノでした。美しい装飾の額も目を引いたに違いありません。

さて、これらの作品はグラスゴーからの長旅に耐え、当館では130年以上も保存されてきました。今回この作品たちにスポットライトをあてるべく、展示計画を中心的に行なった遠藤楽子研究員はいろいろな情報を集めるために奔走しましたが、いざ展示となると、すべての作品の額が劣化して壊れていたり、作品が額の中でずれていたり、画面には汚れが・・・。

でも、大丈夫、トーハクには文化財の救急隊が常駐している保存修復課があります!

意外に思われるかもしれませんが、スタッフの中には、油彩画の修復を専門とする職員がいます。さっそく展示室という晴れ舞台に立たせるべく、ありったけの知恵と技術を総動員させて、作業を展開しました。

今回は、館内の募金箱からの御芳志もいただき、外部からの援軍参加もあり、無事オープンに間に合いました。

掲載の画像はすべて処置前と処置中の様子です。処置後の様子は直接展示室でご覧ください!

左は「橋の風景」(原本=クロード・ロラン筆 18~19世紀 グラスゴー博物館寄贈)、

右は「海の風景」(筆者不詳 18~19世紀 グラスゴー博物館寄贈)の処置前。

白い部分は石膏の装飾が破損してしまった部分。

材料が経年劣化してもろくなります。展示のすべての作品の額にこのような傷がみられました。

また、画面も汚れのベールに覆われていました。

|

|

|

| 表面をクリーニング中。上にあるサイコロは天然ゴムのスポンジ。明るい部分が処置済みの箇所です。「クリーニングの窓」と呼んでいます。 | 額のクリーニング途中。金が油性メッキされていたので、綿棒を濾過水でしめらせて、表面の汚れを除去しました。 |

|

|

|

| これ、綿棒や脱脂綿についた汚れです。 100年来のすす汚れ…?! |

シリコンゴムで型をとって、石膏やエポキシ樹脂をつかって欠損部分を復元しました。こんなにたくさん! |

左の画像は、欠損していた部分に新たに作ったパーツを接着したところ。

右の画像は、白い石膏地に下塗りをしたところ。ここに金箔を貼って、水彩絵具等で古色付けをします。

|

|

|

| 「チャールズ王子」(ロナルド・ロバート・マクイアン筆 19世紀 グラスゴー博物館寄贈)処置前。右上の昔の修理跡の様子。変色して、空の表現部分になんだか違和感のあるシミが目立っていました。 | 「チャールズ王子」処置中。変色した昔の修理跡の上に、補彩用の絵具を用いて目立たないように色を重ねました。本格的に修理をする際には、作品を傷めることなく除去できる絵具です。 |

展示直前の修理室。さながら額工場。

芸大の油画保存修復研究室の西川竜司研究助手も応援に駆けつけてくださいました。

これ、展示当日の壁付ケースの中。なんと、展示中に白い石膏露出部分発見。

その場で水彩絵具を用いて目立たないように補彩(汗)。

関連事業

東京国立博物館140周年月例講演会「博物館草創期の国際交流」

2012年12月15日(土) 13:30 ~ 15:00 平成館大講堂

聴講無料(ただし当日の入館料は必要)

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 土屋裕子(保存修復課主任研究員) at 2012年12月08日 (土)