1089ブログ

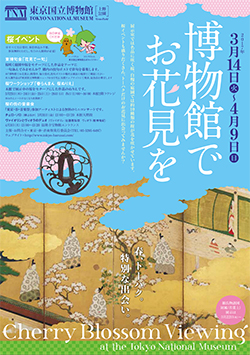

あす3月14日(火)より、春の恒例企画「博物館でお花見を」(~4月9日(日))、「春の庭園開放」(~5月7日(日))が始まります。

今年の東京の桜は、3月22日(水)頃の開花、満開は3月31日(金)頃との開花予想が出ています。

会期中の3月21日(火)以外は開館し、3月31日(金)、4月1日(土)、4月7日(金)、4月8日(土)は庭園ライトアップ(19時30分まで)を行います。

満開の時期に庭園の桜をゆっくりとお楽しみいただけそうですね。

昨年の庭園ライトアップの様子

また、4月11日(火)から開催の特別展「茶の湯」に関連し、庭園開放期間を5月7日(日)まで延長!

小堀遠州ゆかりの茶室「転合庵」を特別に公開。茶室に入ることはできませんが、外からご覧いただけます。

いつもより長い期間の庭園開放となりますので、例年はご覧いただくチャンスがなかった遅咲きのカンザンやケンロクエンキクザクラもお楽しみいただけることでしょう。

庭園入口で配布しているマップを見ながら、ぜひ探してみてください。

左:カンザン 右:ケンロクエンキクザクラ

「博物館でお花見を」では、桜をモチーフにした作品の展示のほか、鑑賞ガイドやギャラリートーク、ぬりえワークショップ、コンサートなど、当日参加可能なイベントをご用意しています。

国宝 花下遊楽図屛風(部分) 狩野長信筆 江戸時代・17世紀

2017年3月14日(火)~4月9日(日)、本館2室(国宝室)にて展示

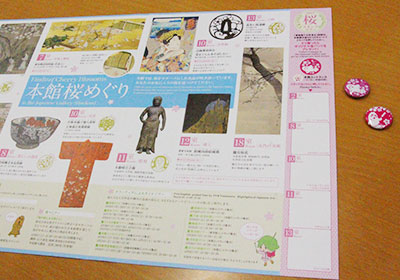

その他の作品は、本館桜めぐりのページでご紹介しています。

桜ワークショップ「春らんまん 桜ぬりえ」

2017年3月23日(木) ~ 2017年3月26日(日)

11:00 ~ 16:00 本館2階ラウンジ

桜の街の音楽会 チェロ・ソロ 林はるか(チェロ)

2017年3月31日(金) 13:00 ~ 13:20

本館大階段

昨年のヴァイオリンコンサートより

桜の街の音楽会 ヴァイオリンとヴィオラのデュオ 佐藤恵梨奈(ヴァイオリン)& 樹神有紀(ヴィオラ)

2017年4月3日(月) 13:00 ~ 13:20

法隆寺宝物館エントランス

その他のイベントは、イベントカレンダーをご覧ください。

もちろん、恒例のスタンプラリー(チラシ見開きページの右端がスタンプラリーの台紙)も実施します!

今年もトーハクくんの限定デザインバッジが登場! 隠れたコレクターズアイテムとして人気のバッジをぜひゲットしてください。

※お好きな方をお選びいただけますが、限定デザインバッジが一日の配布予定数に達すると、「花よりだんご」バージョンのみになります。

トーハクくんとユリノキちゃんも、4月1日(土)に登場します。

登場予定時間は、11時~、13時~、15時~、いずれも本館前、各30分程度です。

このほかにも、気まぐれに登場するかもしれません。トーハクのTwitter、Facebookでお知らせしますので、随時チェックしてください。

ぜひ、ふたりと一緒に満開の桜をお楽しみください。

今年も多くの皆様のご来館をお待ちしています!

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2017年03月13日 (月)

博物館教育課の小林です。

この週末に開催されるトーハク初のアイデアソンを担当しております。

今日は、そもそも

「アイデアソンってなんだ?」

という方のために、本ブログにて事前に説明させていただきます。

アイデアソン(Ideathon)とは、アイデアIdea と マラソンMarathon を合わせた造語です。

ある特定のテーマについて、さまざまな分野から興味のある人が集まり、グループごとにディスカッションをしてアイデアを出し合い、それをかたちにしていくイベントです。

できたアイデアはグループごとに発表を行い、そのなかから最も優れたものを選びます。

アイデアだけではなく実際にプログラム作成やシステム開発まで行うハッカソン(Hackathon)(ハックHackとマラソンMarathonの造語)と並んで、2000年前後あたりからICT関連の企業で盛んに行われるようになったイベントですが、最近はさまざまなジャンルで、また企業だけでなく自治体や大学などの教育機関でも開催されるようになりました。

ここまでえらそうに説明をしてきましたが、かくいう私も実は「アイデアソン」というコトバをつい最近知ったばかり。

そんな私が、トーハクでもぜひやってみたいと思ったのは、さまざまな立場の人々の価値観や、私たちはまだまだ知らない技術に触れる貴重な機会になると思ったから。

また、何より自分たちだけではとうてい思いつかないような新しいアイデアが生まれかもしれないと、ワクワクしてしまったからです。

テーマは、トーハクにとって目下最大の課題

外国からのお客さまをどうもてなすか?

新しい技術や手法をどう取り入れるか?

この2つをあわせて

訪日外国人の記憶に残る日本文化体験-ICTは博物館で何ができるか?-

としました。

アイデアソンの参加者を募ったところ、なんと64名もの方にご応募いただきました。

学生、エンジニア、デザイナー、日本文化が大好きな外国人などさまざまな方にエントリーいただきました。書類選考のうえ、当日参加いただくのは、30名のみなさんです。3月11日(土)~12日(日) の午前中まで、5チームに分かれてアイデアを練っていただきます。

そして12日(日) の午後は、各チームの発表、表彰、審査員によるトークショーを平成館大講堂で行います。

大講堂で開催される部分については、どなたでもご参加いただけます。会場のみなさんの投票で決める特別賞も設けています。

3月12日(日)

トーハク×アイデアソン プレゼンテーションとトークショー

12:30~14:15 アイデアソン プレゼンテーション

14:15~14:45 休憩

14:45~14:50 表彰

14:50~16:20 トークショー 「世界にシェアしたくなるトーハク × ニッポン体験」

登壇者

ファシリテーター

佐藤尚之(さとなお)氏(コミュニケーション・ディレクター)

審査員

サッシャ氏(ラジオDJ、フリーアナウンサー)

橋本麻里氏(ライター、エディター、永青文庫副館長)

暦本純一氏(東京大学情報学環教授)

松本伸之(東京国立博物館副館長)

明日のトーハクを変えるようなアイデア、ぜひ聞きにきてください。

| 記事URL |

posted by 小林 牧(博物館教育課長) at 2017年03月08日 (水)

お内裏さまとお雛さま ふたり並んですまし顔

お嫁にいらした姉さまに よく似た官女の白い顔♪

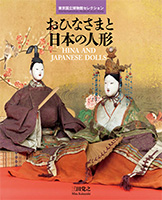

今年もおひなさまの季節がやってきましたね~。恒例となった本館14室の展示「おひなさまと日本の人形」(~2017年4月16日(日))。今回は大型の享保雛(きょうほうびな)と衣裳人形(いしょうにんぎょう)をメインとした展示を行なっています。

享保雛 江戸時代・18世紀

この享保雛。今回が修理後初の展示となりました。ずっと展示できなかったのは、男雛の顔が後の修理で真っ白だったため。昔はよく人形の修理に際して、顔を塗り替えることが行なわれていましたが、なぜか修理途中の状態で留め置きされていたため、目や眉がありませんでした(写真下)。

顔が真っ白だった男雛

ところが、よく観察してみると、オリジナルの顔を残したまま、上から白く塗られていることが分かりました。そこで当館の保存修復室に依頼し、表面を一層剥がしたところ、無事オリジナルのお顔が現れたというわけです。

いやー良かった、良かった。これほど大型でよく出来た享保雛は全国的にも珍しく、当館にも他に匹敵する享保雛がないため、健全な状態でみなさんのお目にかけることができ、うれしいかぎりです。

そうそう、享保雛の説明が抜けていましたね。このタイプのおひなさまは、享保年間(1716~35)から都市部(町方、まちかた)を中心に流行したものです。宮中を中心とした公家や将軍家のおひなさまは、今日「有職雛(ゆうそくびな)」や「次郎左衛門雛(じろざえもんびな)」と呼ばれており、公家装束の決まりごとをきちんと反映したものでした。立雛という、より古い形式の作品ではありますが、今回の展示では「立雛(次郎左衛門頭)」(写真下)がこれにあたります。顔立ちが丸いのも公家社会を中心としたおひなさまの特徴です。

立雛(次郎左衛門頭)(部分)江戸時代・18~19世紀

これに対して町方のおひなさまは面長であるのが特徴的で、浮世絵の影響を見ることができるように思います。町方のおひなさまとは言え、今回展示した享保雛は大変に立派なものです。特に男雛の衿を見てみると葵の御紋が入っているので、いずれかの大名家に伝来したものかもしれません。享保雛はその流行にともなって大型化していき、こうした贅沢品を戒めた幕府によって享保6年(1721)に8寸(約24cm)以上の雛人形を禁止するお触書が出されています。おそらくこの享保雛は特別に許された上流階級のものだったのでしょう。

つづいては衣裳人形です。これは文字どおり織物の衣裳を着た人形ということで、広い意味ではおひなさまも衣裳人形なのですが、特に江戸の町人たちを写したものをこう呼んでいます。これらは子どものためではなく、もともと大人が楽しむ鑑賞用の人形としてつくられました。いわば今日のフィギアブームと近いものがありますね。フィギアがそうであるように、なかには手足を自由に動かせるものがあり、思い思いのポーズで楽しむことができます。

それではいくつか見ていきましょう。まずご紹介したいのは「台付機巧輪舞人形(だいつきからくりりんぶにんぎょう)」(写真下)です。三味線の音色にあわせて人々が花見おどりをしている様を表わしたカラクリ人形です。いまは壊れてしまって動きませんが、台についている棒をまわすと人形が回転し、内部に張られた針金をオルゴールのようにはじくことで、三味線の音が聞こえるというものでした。

この作品のすごいところは、作者と作られた年がわかる点です。台座をパカッとあけてみると、内部に書付があり、「りうご屋又左衛門」という人物の発注により、人形は京都の茗荷屋半右衛門、からくりは大阪の川合谷五郎正真という人物が作ったもので、その年は正徳3年(1713)と記されています。

台付機巧輪舞人形(部分) 茗荷屋半右衛門・川合谷五郎正真作 江戸時代・正徳3年(1713)

基本的に江戸時代の人形は作者がわからないのが普通で、作られた年が具体的にわかることはほとんどありません。そうした中、この作品は発注者、人形製作者、からくり製作者、そして製作年と製作地まで分かるという点で極めて貴重な作品です。

またそれぞれのお人形をみても精巧な出来栄えで、ふっくらとした味わいがあります。踊っているのは若衆とよばれる美少年を中心にいずれも男性とみられ(一見して女性のように見える赤い振袖を着た人物も若衆と同じ髷を結っています)、花と美少年を愛でているのでしょう。ちなみに、今回は当館が所蔵する若衆人形のすべてを展示しています。

衣裳人形 若衆 江戸時代・18世紀

またもう一つお勧めしたいのが「初参人形(ういざんにんぎょう)」(写真下)です。裃を着て正座する賢そうな姿。こうしたお人形は皇族の男子がはじめて天皇陛下にお会いする「御初参内(おはつさんだい)」の際に、陛下から頂戴したものです。特に向かって右側に展示したお人形に付属している箱には書付があり、明宮嘉仁親王(はるのみやよしひとしんのう、後の大正天皇)が明治天皇から頂戴したものであることがわかります。

初参人形(2躯のうち1躯) 明治時代・19世紀 (赤木寧子氏寄贈)

宮中の特注品だけあって、これ以上ないほど素晴らしい出来栄えのお人形。衣裳に使われた金襴も金の輝きが美しく、振袖には鶴や松の模様が繊細に刺繍されています。また展示会場ではよく見えませんが、腰にはこれまた精巧な出来の印籠を下げていますので、最後に写真を挙げておきますね。

印籠部分

繊細で美しく、そしてかわいらしい日本の人形。素晴らしいお人形が勢ぞろいしていますので、ぜひ博物館に会いに来てください。

関連書籍

三田覚之著

発行:東京国立博物館

定価:1200円(税別)

東京国立博物館ミュージアムショップで販売中

| 記事URL |

posted by 三田覚之(教育普及室・工芸室研究員) at 2017年03月01日 (水)

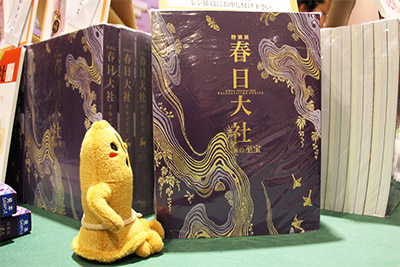

トーハクくん、特別展「春日大社 千年の至宝」特設ショップに行く!

ほほーい!ぼく、トーハクくん。

今日は特別展「春日大社 千年の至宝」(2017年1月17日(火)~3月12日(日))のグッズを紹介しにきたほ。

どんなものがあるのか楽しみだほー。

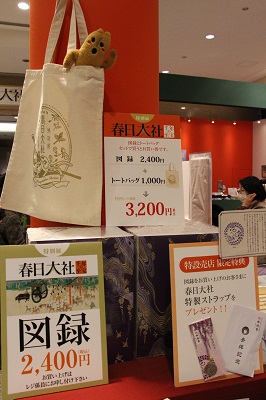

まずは特別展に来たらこれを買わなければ。

特別展「春日大社 千年の至宝」公式図録 2,400円(税込)

2,400円、こんなに分厚いのにいつもの図録より少しお安いんだほ。

この重い図録を買ったら、それを入れるトートバッグも買うんだほ!おっと、セットで買うと200円もお得だほ!

さらにここの特設ショップで図録を買うと春日大社特製ストラップがもらえるんだほ。これはみんな、買うシカないほ!

トートバッグ 1,000円(税込) 図録(2,400円)をとセットで買うと3,200円(税込)と200円引き。 しかも春日大社特製ストラップ付!

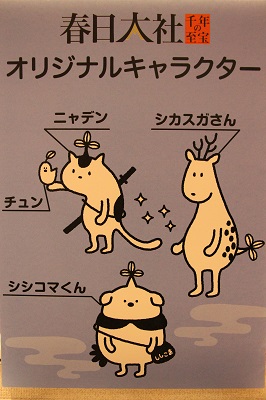

そうそう、特別展「春日大社 千年の至宝」にはオリジナルキャラクターがいるんだほ。

公式キャラクター(ニャデンとチュン、シカスガさん、シシコマくん)

ニャデンとチュンのぬいぐるみ。とってもかわいいし肌触りもフカフカで2、3個オトナ買いたくなるほ。

ニャデンとチュンのぬいぐるみ 1,300円(税込) に囲まれるぼく

オリジナルキャラクターのグッズは他にもたくさんあるんだほ。

オリジナルキャラクターのグッズがたくさん。ぼくが体に巻いているのは手ぬぐい 1,000円(税込)

こちらはミニ巾着。クッキーを2、3枚入れるのにちょうどいい感じだほ。

麻布岡井のミニ巾着(シシコマくん) 650円(税込)

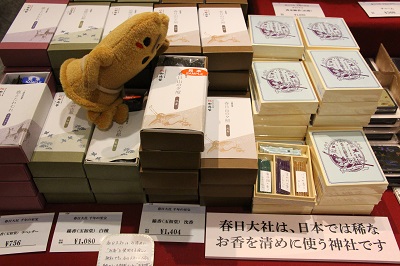

お、なにやら不思議なにおいがするほ。なになに、「春日大社は、日本では稀なお香を清めに使う神社です」。ほー、そうなんだほ。これは春日大社にお香を納めている玉初堂というところのお香だほ。ぼくはこの沈香というのがくせになる香りで気に入ったほ。お、値段も一番高いんだほ、さすがぼくだほ。

線香(玉初堂) 左からラベンダー 756円(税込)、白檀 1,080円(税込)、沈香 1,404円(税込)

オリジナルグッズのほかにも春日大社のある奈良の名産もたくさんあるほ。

これは、奈良といえばシカ、鹿サブレだほ。サブレってクッキーの柔らかいやつのことだほ?これはクッキーマニアのぼくとしては要チェックだほ。

横田福栄堂 鹿サブレ(8枚入り) 648円(税込)

こっちは甘くないクッキー的なお菓子、みそせんべい。なんと奈良県知事賞を受賞しているんだほ。

横田福栄堂 みそせんべい(11枚入り) 378円(税込)

ハタチを越えたオトナのみんなはみそせんべいをおつまみに日本酒を味わってはいかがだほ?こってりめの味噌味には吟醸酒ではなくて純米酒の「春日諸白」が合いそうだほ。

ほかにも春日大社の20年に一度の式年造替を記念したその名も「造替」!「トーハクに春日詣で」のお土産にもぴったりだほ。お値段がお手頃なのもうれしい限りだほ。

奈良豊澤酒造 右から豊祝 純米吟醸 ”奈良物語” 500円(税込)、純米吟醸酒 ”造替” 、純米酒 ”春日諸白” 400円(税込)

これは奈良一刀彫という木彫りの置物。ここにもシカさんだほ。ぼくのシンプルで美しいフォルムも木彫りで表現してほしいので、ぜひとも東博【あずまひろし】モデルも作ってほしいほ。

土井志清 奈良一刀彫(鹿) 10,000円(税込)

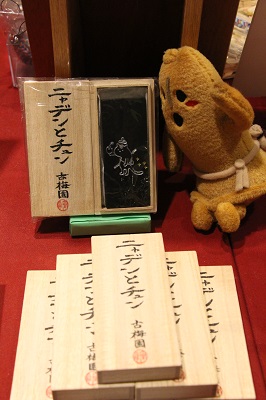

あ、筆があるほ!墨も!ユリノキちゃんは書道が趣味だから買ってあげたいほ!でもぼくのお小遣いだと少し厳しいほ…、でもきっといい材料を使って作っているものなんだほ。

ぼくの持っている筆 文殊房 5,000円(税込)

創業1557年!日本の墨のルーツ 古梅園の展覧会記念墨(ニャデンとチュン) 2,600円(税込)

お、なんだか目立つものが目に入ったほ。ほー、段ボール製の甲冑だほ。去年の大河ドラマの真田幸村モデル、赤の甲冑が男前だほ。ノリもハサミも使わず組み立てることが出来るんだほ。

そういえばこの前NHKで甲冑女子って呼ばれる女の人がとっても増えているってニュースをやっていたほ。

段ボール甲冑 真田幸村編 子供用 2,678円(税込)、大人用 3,218円(税込)

今回の展覧会でもとっても豪華な赤色の甲冑が出ているんだほ。甲冑女子の皆様にはぜひとも見てほしい作品だほ!

展覧会の目玉作品のひとつ、国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾) 鎌倉~南北朝時代・13~14世紀 春日大社蔵

あー、とっても充実した品揃えだったほ。

みんなも特別展を見た後は是非展覧会特設ショップへ行ってほしいほ!ここで紹介した以外にもたくさんのグッズがあるほ。なのできっとお気に入りの品が見つかるほ!

展示もグッズも大充実の特別展「春日大社 千年の至宝」は3月12日(日)まで、お見逃しなくだほー!

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2017年02月27日 (月)

日タイ修好130周年記念特別展「タイ~仏の国の輝き~」記者発表会

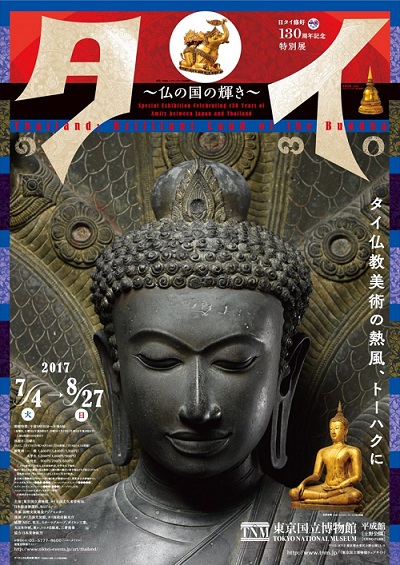

2017年は、日本とタイが外交関係を樹立してから130周年を迎えます。この節目の年に、トーハクでは、日タイ修好130周年記念特別展「タイ~仏の国の輝き~」(2017年7月4日(火)~8月27日(日) 平成館)を開催します。 開催に先立ち、2月22日(水)にタイ王国大使館で記者発表会を行いました。

まずは、バンサーン・ブンナーク大使より、ご挨拶をいただきました。

タイ王国大使館 駐日タイ王国特命全権大使 バンサーン・ブンナーク閣下

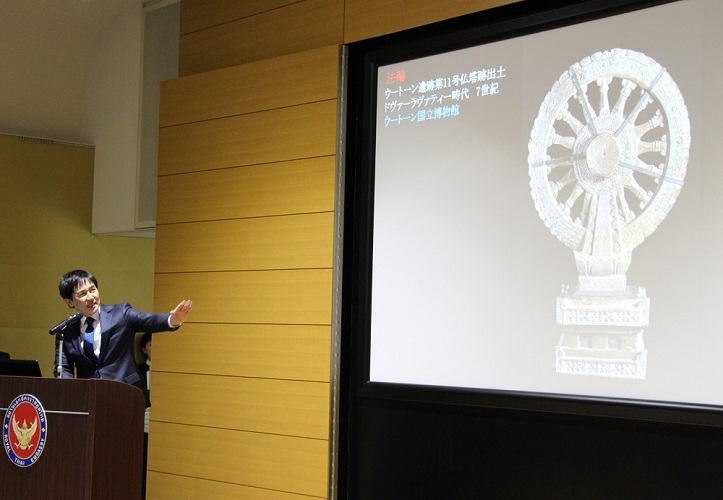

続いて、本展覧会担当研究員・猪熊兼樹より、展覧会の見どころについて解説しました。

猪熊兼樹研究員

タイは、国民95%が仏教を篤く信仰する仏教国です。長い歴史のなかで多様な仏教文化が花開き、そこから独特の造形が生まれました。本展では、タイ族以前の時代から現王朝のラタナコーシン朝まで、タイ仏教美術の全貌を仏教美術の名品で辿ります。

例えばこちらの作品をご覧ください。

仏陀遊行像 スコータイ時代 14 ~15世紀 サワンカウォーラナーヨック国立博物館蔵

「ウォーキングブッダ」の名の通り、右足のかかとをすっと上げて、軽やかに歩みを進めています。この姿は、天に昇ったブッダが、地上へ降りてくる場面を表していると考えられています。お顔には優しい微笑み。眺めているとこちらまで穏やかな気分になります。

他にも気になる出品作品の一部をご紹介します。

(左)ナーガ上の仏陀坐像 シュリーヴィジャヤ様式 12世紀末 ~13世紀 バンコク国立博物館蔵

(右)本展のポスターにも使われています。撮影は写真家の三好和義氏

端正な顔立ちに思わず引き込まれてしまいますが、後ろにも注目!

(部分)

強そうな蛇が仏陀を守っています。東南アジアでは、水と関係する蛇の神ナーガをとても大切にしており、このテーマの像もたいへん好まれたそうです。

金象 アユタヤー時代 15世紀初 チャオサームプラヤー国立博物館蔵

(右)ゾウの後ろ姿の部分。猪熊研究員いわく「尻尾まできれい」

タイといえばゾウ! 本展では、ゾウをモチーフにした作品や、ゾウに乗る時に使う巨大な鞍(くら)なども出品されます。

また、日タイ修好130周年記念にふさわしい、日本とタイの交流を示す作品もあります。

金板装拵刀 ラタナコーシン時代 19世紀 バンコク国立博物館蔵

まばゆい金の板で仕上げたのこの日本刀、じつはタイで作られたものです。日本とタイを結び付けていた朱印船貿易が終わり、タイへの日本刀の輸入が途絶えた結果、日本刀を模した刀剣がタイで作られるようになったのです。

作品総数約140件! ご紹介した「仏陀遊行像」「ナーガ上の仏陀坐像」など、日本初公開の作品に加え、タイ王国門外不出の名宝も出品します。

記者発表の最後には、タイ仏像大使のみうらじゅんさん、いとうせいこうさんが登場。就任式が行われました。

バンサーン・ブンナーク大使、みうらさん、いとうさんのスリーショット

おふたりは、タイ仏像大使として、本展のグッズ監修や音声ガイドを担当します。みうらさんは「微笑みの国のピースフルな仏像を見てほしい」とおっしゃっていました。仏像大使の活動は随時展覧会情報サイトで更新します。お楽しみに。

この夏、微笑みの国の名宝が上野へやってきます。トーハクでは、じつに30年ぶりとなるタイ展、どうぞご期待ください!

カテゴリ:2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2017年02月24日 (金)