1089ブログ

![]() ほほーい! ぼく、トーハクくん。

ほほーい! ぼく、トーハクくん。

今日は、バックヤードツアーに連れて行ってもらえるんだほ。とっても楽しみなんだほ~。

![]() 今日は文化財の保存と修理の現場を見学させてもらえるのよ。

今日は文化財の保存と修理の現場を見学させてもらえるのよ。

繊細な作業をしている現場なんだから、急に踊りだしたりしないでね。

![]() ほーい…。

ほーい…。

![]() ほら、ガイダンスが始まるわよ。

ほら、ガイダンスが始まるわよ。

まずは高橋保存修復課長より、トーハクにおける文化財の保存と修理についてのレクチャーがありました。

文化財の保存と公開を両立するためには、よりよい良い環境を保つことが大事です。

トーハクでは、文化財を守り、伝えるために、次の3点に日々、取り組んでいます。

1. 文化財の損傷、劣化を遠ざけるための、予防。

2. 安全な取り扱いができるか、輸送に堪えうるかなどを検討する、診断。

3. 劣化を遅らせるための処置、安定化をはかるための修理。

研究員が文化財の異変に気づいたら、顕微鏡やCTスキャンなどで“健康診断”を行い、カルテを作成します。

修理には2種類あり、解体するなど大掛かりな「本格修理」と、必要最小限に手を入れる、「対症修理」があります。

トーハクでは、本格修理は年に20~100件、対症修理はなんと、年に700件くらい行われています。

とくに、高度な技術を要する対症修理を行っているのは、世界の美術館・博物館でもトーハクだけなのです。

![]() いよいよ出発だほ!

いよいよ出発だほ!

![]() 今回は500名以上の応募から抽選で選ばれた60名の参加者が4つの班に分かれて巡ります。

今回は500名以上の応募から抽選で選ばれた60名の参加者が4つの班に分かれて巡ります。

最初に訪れるのは、実験室。入口の扉は二重になっていて、専用のマットで靴の汚れを落としてから入ります。

ほー、いろんな修理の道具があるほ。

はっ、おいしそうなショウロンポウだほー!

![]() トーハクくん、それは作業のときに紙を押さえておく「重し」よ。

トーハクくん、それは作業のときに紙を押さえておく「重し」よ。

課長さんもショウロンポウって言っていたけど…。

![]() ここでは、外れてしまった本の背表紙や、破れてしまった掛軸の軸を直したりする対症修理や、

ここでは、外れてしまった本の背表紙や、破れてしまった掛軸の軸を直したりする対症修理や、

浮世絵を保存するための中性紙のマットや、巻物の保存に適した太い軸や、作品の素材や大きさに合わせた保存用の箱などをつくっているのよ。

浮世絵保存用のマット

マットがクッションとなり、作品への負荷を減らしてくれます

![]() まるで病院の手術室みたいだほ。

まるで病院の手術室みたいだほ。

ここで働くみなさんは、文化財のお医者さんだほ!

![]() 続いては、絵画の修理室。

続いては、絵画の修理室。

修理が終わったばかりのきれいな屏風がありました。

ここでは修理技術者の下田アソシエイトフェローによる解説がありました。

![]() この作品は、2年前から修理に入りました。

この作品は、2年前から修理に入りました。

当初は、蝶番(ちょうつがい)の外れ、絵の具の剥落、画面の汚れ、亀裂などがありました。

![]() かなりの重症だほ!!

かなりの重症だほ!!

![]() 絵画では、「損傷地図」というものを作ります。

絵画では、「損傷地図」というものを作ります。

たとえば、穴あきは緑、亀裂は青、しわは紫などと、損傷部分を色分けして示した修理の設計図を作り、修理前の状態を記録しておきます。

また、エックス線写真で木の枠組みの状態を調べたり、絵の裏から光てて撮った写真で、絵の具の重ね具合を見たりなど、修理前に入るまでの調査は、数ヶ月にもおよぶそうです。

![]() 手術前の検査は大事だほー。

手術前の検査は大事だほー。

![]() 修理に使う接着剤は、100年、200年後に修理をするときにも簡単に剥がせるようなものを使います。

修理に使う接着剤は、100年、200年後に修理をするときにも簡単に剥がせるようなものを使います。

でんぷんのり、ふのり、にかわなど、自然由来のものですね。

![]() エコでロハスなんだほ~。

エコでロハスなんだほ~。

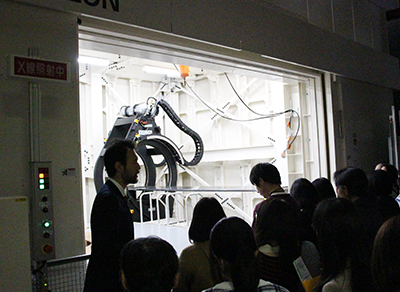

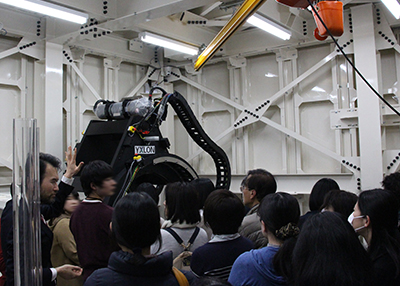

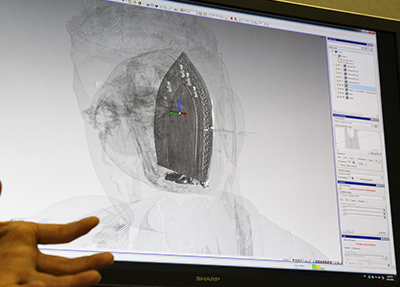

![]() 次は、エックス線CT室です。

次は、エックス線CT室です。

![]() なんだか秘密基地みたいだほ。

なんだか秘密基地みたいだほ。

あっ、大きな扉があいたほ!

こちらでは荒木調査分析室長による解説がありました。

トーハクには、文化財用の大型CTスキャナー(垂直型、水平型)、微小部観察用エックス線CTスキャナーの3台があります。

垂直型は仏像など、横に寝かせられない立体の文化財を立たせたまま撮影ができます。

水平型は、病院でもおなじみ?の寝かせて撮影ができるものです。

微小部観察用エックス線CTスキャナーは、細かい部分の撮影が可能です。

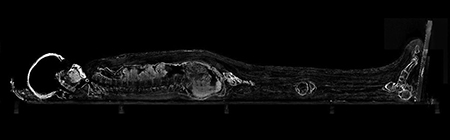

こちらは東洋館で展示中のミイラのCT画像。

いままでのエックス線撮影では不鮮明でわからなかったお腹の塊の部分が、何かが詰められているものだということがわかりました。

仏像の像内に納められているものも鮮明にわかります。

![]() もしぼくがケガをしたら、ここでCTを撮ってもらうんだほ。

もしぼくがケガをしたら、ここでCTを撮ってもらうんだほ。

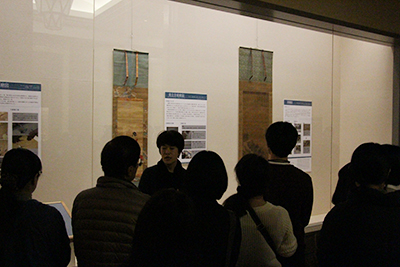

![]() 最後は、特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」の展示室へ。

最後は、特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」の展示室へ。

ここでは、修理を終えた作品が、その修理方法とともに紹介されています。

瀬谷主任研究員による、絵画の修理のお話をききました

修理後の公開は、半年から一年、作品の状態が安定するまで様子をみてから行います。

![]() 手術のあとはしばらく安静にするんだほ。

手術のあとはしばらく安静にするんだほ。

![]() ここでは、絵画担当の瀬谷主任研究員と、工芸(日本陶磁)担当の横山研究員による、展示作品の修理についてのお話がありました。

ここでは、絵画担当の瀬谷主任研究員と、工芸(日本陶磁)担当の横山研究員による、展示作品の修理についてのお話がありました。

各分野の担当研究員と修理技術者が検討を重ね、文化財が元来持っている情報を損なわずに、また、修理したところが後になってもわかるように修理をするのがトーハクの方針です。

大切な文化財を、100年、200年、もっと先へと伝えるため、トーハクのバックヤードでは日々、このように努力されているのね…。

![]() ぼくも1400年以上のあいだ、健康で長生きできているのもみなさんのおかげだほー。

ぼくも1400年以上のあいだ、健康で長生きできているのもみなさんのおかげだほー。

![]() これからは展示室での作品の見方も変わるわね!

これからは展示室での作品の見方も変わるわね!

みなさんもぜひ、特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(~2017年4月16日(日)、平成館企画展示室)へお立ち寄りください!

カテゴリ:保存と修理、特集・特別公開、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2017年03月29日 (水)

弥生時代のマツリの道具、銅鐸。銅鐸界のスターはシカでした。

古墳時代にもシカは登場します。なかでも古墳の上や周囲には、シカの埴輪を見かけることがあります。

どうしてシカを埴輪にしたのでしょうか。

それは古墳に葬られた王にとって、狩猟が大切だったから、という説があります。

たとえば、こんなシカの埴輪があります。

埴輪 鹿

古墳時代・6世紀 茨城県つくば市下横場字塚原出土

※展示予定はありません。

困り顔ですね。なぜかというと…

矢が刺さっているんです!(印をつけた部分。矢柄部分は折れてしまっています)

矢を射かけられているシカを描いた銅鐸がありましたが、古墳時代になってもシカは狩りの獲物でした。

このようなシカの埴輪のほかに、イノシシとイヌがセットとなって出土することもあります。

このセットも、狩猟を再現しているとされています。

左:重要文化財 埴輪 猪

右:埴輪 犬

いずれも、古墳時代・6世紀 群馬県伊勢崎市大字境上武士字天神山出土

通年展示/平成館考古展示室

イヌをよく見てください。首輪をしていますね。人に飼われている証拠です。

また、耳をピンとたて、口を開け、舌を出しています。いまにも王の命令をうけ、イノシシに襲いかかりそうな様子です。

一方でイノシシは、タテガミを立て興奮している様子。でも、なんだか悲しそうです。

シカ、イノシシとイヌは、王による狩猟を示すために埴輪になりました。

このほかサルやムササビといった、めずらしい埴輪もあります。

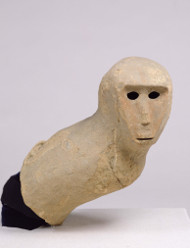

重要文化財 埴輪 猿

古墳時代・6世紀 伝茨城県行方市沖洲 大日塚古墳出土

~7月17日(月・祝)/本館1室

このサルの埴輪は、背中に子ザルの痕跡が残っています。そのため、子ザルを背負うお母さんのサルとわかります。

どうして、親子のサルが埴輪になったのか。実はまだよくわかっていません。

鳥の埴輪もあります。

ガンやカモといった水鳥の埴輪や、ニワトリの埴輪です。

埴輪 水鳥

古墳時代・5世紀 大阪府羽曳野市 伝応神陵古墳出土

通年展示/平成館考古展示室

なかでも、ひときわ注目されるのがニワトリの埴輪です。

今年の干支でもあるニワトリ。このニワトリがスゴイのです。

埴輪 鶏

古墳時代・6世紀 栃木県真岡市 鶏塚古墳出土

通年展示/平成館考古展示室

ニワトリのスゴイところ1→量

現在、発掘されてみつかったニワトリは、およそ400体。ガン・カモが150体、ウが20体、サギが10体ほどですので、ニワトリは鳥形埴輪のなかで圧倒的に多く作られました。

ニワトリのスゴイところ2→出現時期

ニワトリの埴輪の出現時期は、動物埴輪のなかで最も早い4世紀。そして、6世紀まで長く作られ続けられます。

古墳の埋葬施設に最も近く置かれ、埴輪のなかでもその中心となるのが写真のような家形埴輪です。

重要文化財 埴輪 入母屋造家

古墳時代・5世紀 奈良県桜井市外山出土

~7月2日(日)/平成館考古展示室

7月19日(水)~12月25日(月)/本館1室

その家形埴輪の近くにニワトリがいることが多く、ニワトリは他の埴輪と比べて、重要な埴輪といえます。

どうしてニワトリが埴輪になったのでしょうか?

その謎を解くには、ニワトリの埴輪をじっくり観察する必要があります。

栃木県鶏塚古墳のニワトリは、高い円筒のうえにいます。ほかにも、古い時期のニワトリの埴輪は、止まり木に乗っていることが多く、どうやら高い場所にいるニワトリを表現しているようです。

もうひとつ、別のニワトリの埴輪を見てみましょう。

埴輪 鶏

古墳時代・5世紀 群馬県伊勢崎市 赤堀茶臼山古墳出土

※展示予定はありません。

側面の丸いもの。これは目のヨコにある耳羽(耳の孔を覆う羽)を強調した表現だと考えられています。

高いところにいるニワトリ。耳羽を強調したニワトリ。

一体何を意味しているのでしょうか?

ニワトリは夜中、高いところで寝る習性があります。地面に寝ていたら、イタチなど小動物に襲われるかもしれません。そのため、襲ってくる動物がいないか、耳をすまして高いところにとどまり、注意をしつつ寝ているのです。

このことから、ニワトリの埴輪は、夜のニワトリを表現しているとする説があります。

では、どうして夜なのでしょう。

夜明けになるとニワトリは「コケコッコー」といいます。

そのため、古墳時代の人々は、太陽を導く鳥として、ニワトリを神聖視していたようです。いまのように、卵や肉を食べていたわけではありません。

夜は邪悪なものが暗躍していたとされています。

古墳に邪悪なものが寄り付かないよう、光を導き、邪を払うニワトリが、埴輪となり重要な役割を担ったのでしょう。

しかしながら、この説に反対する研究者もいます。

ニワトリの埴輪には、オスとメスそれぞれいますが、メスは「コケコッコー」とは鳴きません。それゆえに、邪を払うことはできません。

この場合は、生命の再生を願うため、多産を象徴するメスのニワトリが埴輪として選ばれたと考えられます。

もしかしたら、埴輪をつくるよう注文した人それぞれで、異なる意味づけをニワトリに与えたのかもしれません。

皆様は、どのような思いを込められて作られたと考えますか?

今回、紹介した埴輪の多くは現在、平成館考古展示室や本館1室にて展示中です。ぜひ実物を目の前にして、埴輪にこめられた思いを想像しながらご覧ください。

埴輪オンステージ!(平成館考古展示室)

ぼくのおともだちに会いにきてほ~

※Instagramで、トーハクの埴輪をアップしています。

「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2017年03月28日 (火)

こんにちは、保存修復室の瀬谷愛です。

突然ですが、皆様は健康診断、定期的にいらっしゃっていますか?

めんどう?

忙しい毎日。お気持ちはわかりますが、放っておくわけにもいきません。

体調不良は早期発見が大切です。

なにかおかしいと気付けるのは、自分の身体だからこそ。

もし余裕があれば、大切な人の変化にも気づいてあげられるといいですね。

文化財の修理も、担当研究員が日々接している文化財の変化に気づくところから始まります。

たとえば・・・

見立王昭君図

桃源斉栄舟筆 江戸時代・19世紀

うん、とくに変化なし!いつもながらきれいですね~

と思ったら・・・

表装の下のところ、何かがつき破ってきてる!

たいへんです!

軸の中から、なにか白いものが出てきて、表装を破っていることに気づきました。

膨らんでるだけじゃなくて、粉までふいています。

このまま放っておくと、表装だけでなく、本紙まで破ってしまうでしょう。

どうしたらいいのでしょうか。

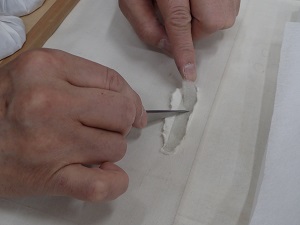

ここで修理技術者の出番です。

まずは、状態を確認するために、

他の健全なところを傷つけないようにして、軸木を包んでいる紙を、丁寧に切り開くことにしました。

すると・・・

中に埋められたものが膨らんで、木も割れてきています。

古い軸木には、掛軸を掛けたときにピンと平らに見せるために、鉛製の錘が入っていることがあります。

これが時間がたって腐食すると、膨張し、表装や本紙を突き破っていきます。

とくに普段は巻いた状態で保管していますから、一枚、また一枚、と本紙まであっというまに到達するのです。

表装の裂け傷を整えて、紙帯をあてて補修します。

今回は、幸いにも、本紙に到達する前に気づくことができました。

破れた表装をつくろい、新しい軸木を用意して、古い軸首を付け替えました。

当館では普段から、意識的に軸のあたりを触診し、「四角いなにか」を感じるときは、鉛が入っていることを疑って、早めの処置を行うようにしています。

乳がんの自己検診のような感じですね。

早くみつかれば、症状に応じたより小さな処置で済みます。

こうした必要最小限の修理を「対症修理」と呼んでいます。

文化財の構造をいったん解体する「本格修理」をメインにご紹介することの多い修理展ですが、

今回の特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(2017年3月22日(水)~4月16日(日)、平成館企画展示室)では、年間700件ほど行っている対症修理から、修理技術者が選んだ事例もご紹介します。

会期中には技術者によるギャラリートークもあります。

ぜひ会場へお運びください。

ギャラリートーク(会場はいずれも平成館企画展示室)

特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」

2017年3月24日(金) 18:30~19:00

保存と修理 絵画修理の現場から

2017年3月28日(火) 14:00~14:30

保存と修理 立体作品修理の現場から

2017年4月11日(火) 14:00~14:30

ここに注目!保存と修理入門

2017年4月14日(金) 18:30~19:00

| 記事URL |

posted by 瀬谷 愛(保存修復室主任研究員) at 2017年03月24日 (金)

トーハクくん&ユリノキちゃんからのイベント出演報告&大切なお知らせ

![]() 久々に京都に出張に行ってきたんだほ! ユリノキちゃんは初めての京都だったほ?

久々に京都に出張に行ってきたんだほ! ユリノキちゃんは初めての京都だったほ?

![]() ええ。京都国立博物館で開催されていた京キャラ博。お友達のトラりんに呼んでもらったのよね。

ええ。京都国立博物館で開催されていた京キャラ博。お友達のトラりんに呼んでもらったのよね。

2017年3月18日(土)に開催された京キャラ博

新しく名札を作ったほ!みんな名前を呼んでくれてうれしかったほ!

開場と同時にたくさんのお客様が来てくれたんだほ

会場内には京都府内のおいしい食べ物コーナーも

京都国立博物館と共同で出店したブース。たくさん用意した「トーハクくんのはにわクッキー」もあっという間に無くなったほ!

![]() 「ゆーじょー出演」っていう枠だったほ。天気も良かったし、たくさんのお友達も来ていたし、楽しかったほ。僕は旗揚げゲームで一番になったんだほ! 機敏な動きはまかせてだほ。

「ゆーじょー出演」っていう枠だったほ。天気も良かったし、たくさんのお友達も来ていたし、楽しかったほ。僕は旗揚げゲームで一番になったんだほ! 機敏な動きはまかせてだほ。

京都でも意外と(?)人気者だったほ

子どもたちにも大人気、僕と同じ年(5歳)くらいかな…?

勝負事はいつも本気、1番になったほ!

![]() 私もお絵描き対決に出場して、仏像を描いたの。

私もお絵描き対決に出場して、仏像を描いたの。

左から、山梨県南アルプス市商工会イラストレーターのオエムシくん、2人のスタッフさんを挟んでユリノキちゃん、京田辺市キララ商店街マスコットキャラクターのキララちゃん、京の三条まちづくり協議会観光大使の和み 柴っこ。

ユリノキちゃん、頑張って描いていたほ…

![]() ユリノキちゃん、習字だけでなくてお絵描きも得意なんだほ?

ユリノキちゃん、習字だけでなくてお絵描きも得意なんだほ?

![]() うふふ、作品は持って帰れなかったので、ここでお見せできないのが残念だわ。

うふふ、作品は持って帰れなかったので、ここでお見せできないのが残念だわ。

イベントにはくまモンやバリィさん、それから2016年のゆるキャラグランプリで優勝したしんじょう君も来ていたわね。有名なキャラクターもたくさん登場していたイベントだったけど、何といってもトラりんの活躍はすごかったわね。最後はトラりん、自分の曲に合わせてバックダンサーを従えてダンスまで披露していたもの。

京キャラ博のスペシャルゲストの3人と。左から高知県須崎市マスコットキャラクターのしんじょう君、熊本県営業部長兼しあわせ部長のくまモン、ユリノキちゃんと僕、愛媛県今治市PRマスコットキャラクターのバリィさん

イベントの最後に初お披露目されたトラりんのテーマソングとダンス

![]() すごかったほ、なんだかどんどん差が開いている気がするほ…。本当にすごい人気だったほ。

すごかったほ、なんだかどんどん差が開いている気がするほ…。本当にすごい人気だったほ。

![]() そうね、私たち、お客様と会う機会がそんなに多くないから、もっともっとみんなに会いにいくべきだと思うの。直接会えばみんなだって覚えてくれると思うもの。

そうね、私たち、お客様と会う機会がそんなに多くないから、もっともっとみんなに会いにいくべきだと思うの。直接会えばみんなだって覚えてくれると思うもの。

![]() それは大賛成だほ。いつにするほ?

それは大賛成だほ。いつにするほ?

![]() 毎月第1土曜にボランティアさんの樹木ツアーがあるんだけど、まずはそれに合わせて会いに行くっていうのはどう?

毎月第1土曜にボランティアさんの樹木ツアーがあるんだけど、まずはそれに合わせて会いに行くっていうのはどう?

ボランティアさんによる樹木ツアーの様子(ユリノキは解説の最初のポイント)

![]() なんで樹木ツアーに合わせるんだほ?

なんで樹木ツアーに合わせるんだほ?

![]() 樹木ツアーの最初の解説ポイントは私のモチーフでもあるユリノキなの。だから樹木ツアーの時、ユリノキの下に私たちがいるとボランティアさんの解説も盛り上がるかなって。

樹木ツアーの最初の解説ポイントは私のモチーフでもあるユリノキなの。だから樹木ツアーの時、ユリノキの下に私たちがいるとボランティアさんの解説も盛り上がるかなって。

![]() 出るほ!!

出るほ!!

![]() :じゃあ決定ね。もちろん第1土曜以外にも、まずは開催中の「博物館でお花見を」の期間中にも出ましょう。5月18日(木)の国際博物館の日(総合文化展は入館無料!)と7月30日(日)のトーハクキッズデーには出たいわね!

:じゃあ決定ね。もちろん第1土曜以外にも、まずは開催中の「博物館でお花見を」の期間中にも出ましょう。5月18日(木)の国際博物館の日(総合文化展は入館無料!)と7月30日(日)のトーハクキッズデーには出たいわね!

去年のトーハクキッズデーではタイコの演奏に飛び入り参加したんだほ

大丈夫、怖くないほ…

![]() 今から楽しみだほ!

今から楽しみだほ!

![]() 皆様、私たちの今後の登場予定をチェックしてくださいね。

皆様、私たちの今後の登場予定をチェックしてくださいね。

![]() 今年はもっとみんなと遊びたいほ! みんな、ぜひとも会いに来てほしいほー!

今年はもっとみんなと遊びたいほ! みんな、ぜひとも会いに来てほしいほー!

トーハクくん・ユリノキちゃん登場予定日

・毎月第1土曜日(8月を除く)

・5月18日(木)

・7月30日(日)

・9月18日(月・祝)

・9月22日(金)

・10月8日(日)

・2018年1月2日(火)

・2018年3月26日(月)

登場時間 11:00~、13:00~、15:00~

場 所 本館前

このほか、春・秋の庭園開放期間中および特別展開催中に、不定期で登場します。

※予定は変更になる場合があります。

※登場時間、場所は随時当館Twitter、Facebook等で告知します。

カテゴリ:news、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2017年03月23日 (木)

3月11日(土)、12日(日)にトーハク初のアイデアソンが開催されました。

未来のトーハクで実現したいアイデアを創出する熱い2日間の報告です!

今回のアイデアソンのテーマは、海外からのお客様がますます増えることが予想されるトーハクの未来を見すえて

「訪日外国人の記憶に残る日本文化体験-ICTは博物館で何ができるか?-」でした。

日本の文化に初めて接する海外からのお客様のニーズを探りつつ、彼らが日本文化を理解し、とっておきの思い出を持ち帰るためのアイデアの創出を目指しました。

参加いただいたのは、64名のエントリーから選抜された29名。プランナー、エンジニア、デザイナー、学生、そして日本の文化が大好きな外国人など、実にさまざまな方が集まりました。

◇ 初日はオリエンとグループワーク

土曜日の午前中は、トーハクの現状や課題、今回のアイデアソンのコンセプトなどを理解いただくために、オリエンテーションと本館のツアーを行いました。座学のオリエンはなるべくコンパクトに、館内ツアーはできるだけゆっくり楽しんで、を心掛けながら、トーハクの今を知っていただきます。

左:まずはオリエンテーション 右:研究員による本館ツアー

午後からは、いよいよグループワーク。「等伯」、「永徳」、「光琳」、「乾山」、「大雅」の5つのチームに分かれてアイデアを創りました。初めて顔を合わせたメンバーなのに、15分後にはどのチームも熱を帯びた議論が始まっていました。それぞれのチームに用意されたホワイトボードはあっという間に、色とりどりの付箋で埋まりました。ファシリテーターの佐藤尚之(さとなお)さんのアドバイスを参考に、そこで生まれたアイデアの種をチームで一つの企画へと成長させていきます。

左:アイデアを出す 右:ファシリテーターの佐藤尚之さんも加わって議論

途中の議論や、付箋に書かれたメモにもおいしい種がたくさん落ちていそうで、私たちトーハク職員も会場にくぎ付け。そっと議論に耳を傾け、キーワードは自分の手帳にしっかりメモします。

土曜のディスカッションは夕方6時まで続き、いったん解散しました。が、プレゼン資料の締め切りは日曜の正午です。解散後もラインやメールのやり取りが続いた模様です。

お子様を連れて参加したメンバーも

◇ 2日目はプレゼンと審査

日曜も、開館と同時にメンバーが続々と集まってきました。

ところが、会場はとても静かです。昨日の熱い議論から打って変わって、多くのメンバーが黙々と作業に入っています。どうやら大半のチームが、昨晩のうちに方向性をまとめ、プレゼン資料の作成分担も済ませている様子です。

約束通り正午にスタッフが各チームをまわり、プレゼン資料データを回収していきます。

さあ、いよいよプレゼンの舞台、平成館の大講堂に移動です!

◇ 最優秀賞は逆転の発想!?

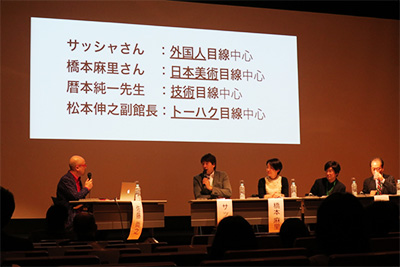

平成館の大講堂には、一般のお客様も多数集まりました。審査員は、サッシャ氏(ラジオDJ、フリーアナウンサー)、橋本麻里氏(ライター、エディター、永青文庫副館長)、暦本純一氏(東京大学情報学環教授)、松本伸之(東京国立博物館副館長)の4名。最前列で、真剣にプレゼンに耳を傾けます。

どのチームも、かわいいイラストによる図解あり、メンバーによる寸劇ありの楽しく、かつ真剣なプレゼンでした。

審査員による最優秀賞に輝いたのは、「等伯」チームでした。

最優秀賞の「トーハク」チームによるプレゼンテーション

ほかの4チームが、展示室にMR(複合現実)、AR(拡張現実)、プロジェクションマッピングなどのICTを持ち込んだのに対して、等伯チームはICTのにおいを消した企画で勝負。作品を「見るときは集中し、感じて」ほしいという思いをかたちにしたユニークな企画でした。「自分の直感で惹かれた作品について、あとから深堀りできたらいいのでは」ということで、タイトルは「あとから博」。

鑑賞者は、スマートフォン端末をポケットに入れて展示室を歩くだけ。展示ケースに設置されたビーコンとスマホの通信記録により、「思わず心掴まれた・・・惹かれて立ち止まってしまった」作品が記録されます。つまり、鑑賞の軌跡がヒートマップとしてスマホに生成される仕組みです。「今日見た作品についてもっと知りたいな」と思ったら、「あとから」解説や画像をスマホで確認することができます。結果として、鑑賞体験が「心にも、記憶にも、記録にも残る」というコンセプトです。さらに、気になる有名人の軌跡をネット上でたどることも可能。

多くの来館者の鑑賞の軌跡を蓄積すれば、よりよい展示の開発にもつながるという、博物館にとってもオイシイ企画です。

そして、会場のみなさんの投票による特別賞は、光琳チームによる「EDO ―Education Driven from Original Japan」に決定しました。

洛中洛外図屛風(舟木本)のプロジェクションマッピングの中に自分の顔の登場人物が現れます。鑑賞者は、作品に描かれた時代や社会、文化に興味をもち、そこから鑑賞体験が深まります。「見る」事しかできなかった博物館を、「作品になれる博物館」に進化させようという企画です。

最優秀賞と会場投票による特別賞の表彰

5つのチームの企画はいずれも、実現するためにはクリアしなければいけない課題がありました。が、どの企画にも、今までのトーハクにはなかった新しい視点がありました。

表彰のあとは、ファシリテーターと4人の審査員が未来のトーハクの展示と鑑賞体験をどうデザインしていくのかを語るトークショーを開催しました。

表彰のあとも、トーハクの未来について熱いトークが繰り広げられました

今回のアイデアがどのように生かされるのか、今後のトーハクにぜひご注目ください。

そして、多くのみなさんと一緒に、トーハクの未来について考える機会をぜひまた持ちたいと思います。

参加いただいた29名のみなさまに

あらためて心から御礼を申し上げます。

参加者全員で記念撮影

※ トーハク×アイデアソンの詳細記録は、改めてウェブサイトで公開する予定です。

| 記事URL |

posted by 小林 牧(博物館教育課長) at 2017年03月17日 (金)