1089ブログ

今週から特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」が始まっていますが、もうご覧になっていただけたでしょうか。実は、仁和寺に伝わるあの国宝、空海の「三十帖冊子」を、展覧会史上初めて、全30帖を一挙公開しています(~1月28日(日)まで)。

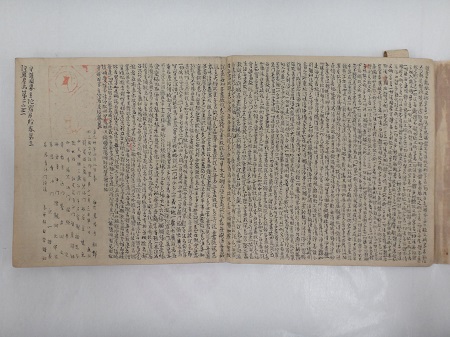

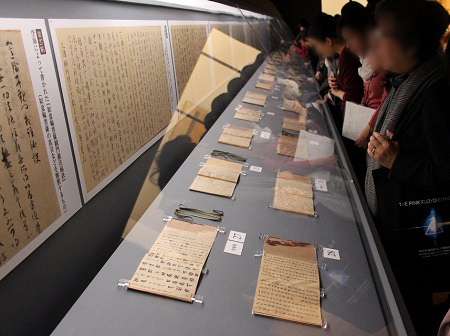

三十帖冊子 展示風景

「三十帖冊子」とは、弘法大師空海(774~835)が、遣唐使として中国(唐)に渡った際(804~806年)に、現地で経典などを写して持ち帰ってきたものです。携帯できる小型の冊子本で、空海は生涯手元に置いていたと考えられています。

三十帖冊子 中国の写経生の書写部分

空海は、唐において、真言八祖の一人である恵果(746~806)に学び、多くの経典を書写させてもらいました。20人余りの唐の写経生にも写してもらったという記録があり、「三十帖冊子」には、空海以外の書がたくさん含まれています。その写経生の書の多くは、とても小さな楷書で、丁寧に写されているように見受けられます。

三十帖冊子 空海直筆部分

そして空海も、「食寝を忘れて」書写したそうです。小さめに書いてはいますが、写経生よりも大きな文字になっています。行書で書写している部分も多いため、中国の写経生の文字と比較すると、印象ががらりと変わります。それにしても、空海の「聾瞽指帰」(国宝、金剛峯寺所蔵)や「風信帖」(国宝、東寺所蔵)と比べると、「三十帖冊子」の文字は1センチになるかならないか程の、小さい文字です。

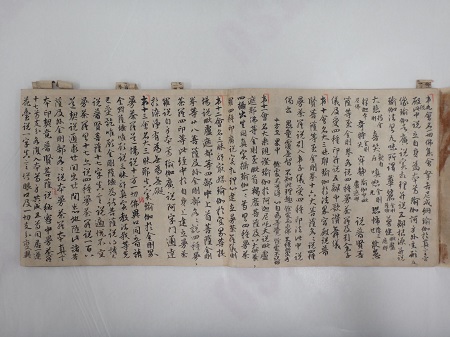

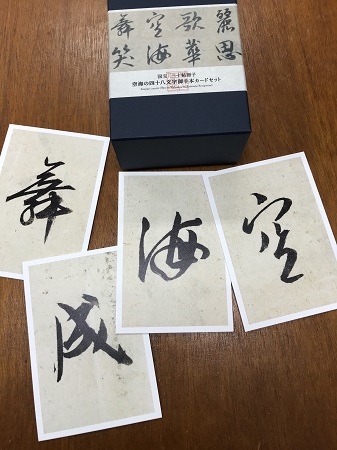

展覧会オリジナルグッズ 空海の四十八文字御手本カードセット 4,536円

そんな小さな文字ですが、このように大きく拡大してみると、やはり空海!。一文字一文字に雰囲気があり、筆の穂先を自在に使いこなしているのが見て取れます。今回、「三十帖冊子」の中から、48文字を抜き出して拡大し、空海の書の手本帖がミュージアムグッズになりました。「三十帖冊子」には、空海の書の魅力が満載です!

「仁和寺と御室派のみほとけ」展の図録に、「三十帖冊子」の歴史を書かせていただきました。空海が生涯大切にした「三十帖冊子」が、紆余曲折を経て仁和寺に伝わり、仁和寺は応仁の乱で焼けましたが、そんな中でも護り続けられてきたものです。そして、6か年かけた修理が平成26年度に終了したため「三十帖冊子」全30帖をそろって観ることがかないました。

空海の息遣いが感じられる「三十帖冊子」、全帖すべてが見られるのは1月28日(日)まで。ぜひ全30帖をご覧になってください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、書跡、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(東京国立博物館百五十年史編纂室長) at 2018年01月19日 (金)

2017年12月27日から2018年2月18日まで,タイ王国バンコク市のバンコク国立博物館においてタイ文化省芸術局,文化庁,東京国立博物館,九州国立博物館,国際交流基金主催の「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形―」展が開催されています。タイでは1997年に「日本の陶磁展」、2011年に「日本とタイ―ふたつの国の巧と美展」が開催され今回で3回目となります。

バンコク国立博物館

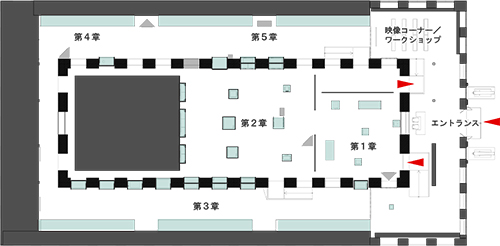

展示構成は縄文時代から江戸時代までの作品106件で、タイにおいて日本美術を総合的に紹介する初めての展覧会です。今回、普段はタイの美術の歴史を紹介している展示室(Gallery of Thai History)を、「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形―」展のために、昨年から展示環境構築、展示デザインを含め展覧会開催に向け力を注いできました。ここでは展示環境構築、展示デザインについてご紹介いたします。

Gallery of Thai History

普段はタイの美術の歴史の展示をしている

Gallery of Thai History の平面図

柱と柱の間のデッドスペースが多い

・ゆったりと鑑賞できる作品レイアウト

大きさも様々な彫刻、絵画、書跡、工芸、考古作品がお互いに適切な距離を保ちながら空間の広さを感じられるように5面ガラスやアクリルの展示ケースを用い、デッドスペースの柱と柱の間へも仮設ケースを作り展示を構成しました。

「1章 日本美術のはじまり」の展示の様子

「2章 仏教美術」の展示の様子

雛人形は柱と柱の間のケースで展示しました。

・作品が安全に展示され、見やすいこと

考古と一部の工芸作品に専用の支持金具を作りグラフィックを用いて、使い方などが想像できるように展示しました。

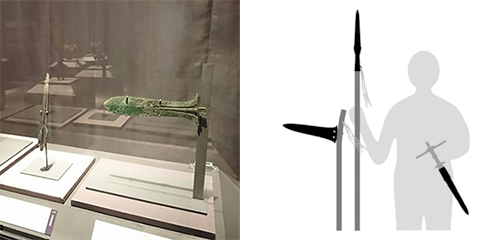

銅剣などの展示の様子

(図右:06_吉田広2014「弥生青銅器祭祀の展開と特質」『国立歴史民俗博物館研究研究報告』第185集 より)

簪の展示とイメージグラフィック

・日本美術の繊細な細部を鑑賞できること

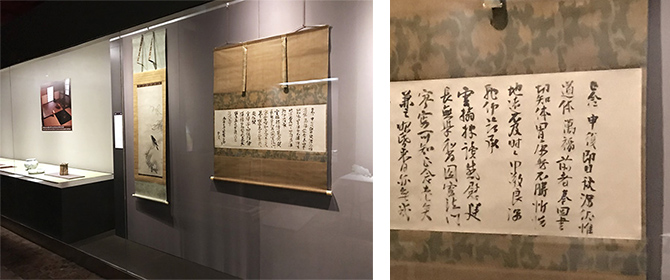

鑑賞者から作品までの距離を可能な限り近くなるように展示しました。工芸作品や絵画などに限らず細部が見られる事は、作品をじっくりと鑑賞できることにつながります。

ガラスから作品までの奥行が短くなるようにパネルを設置。絵画や書の細部が鑑賞しやすくなっています。

畳を使った茶の湯の展示の様子とお茶室の解説グラフィック

・展示室と展示ケースの温湿度環境の改善

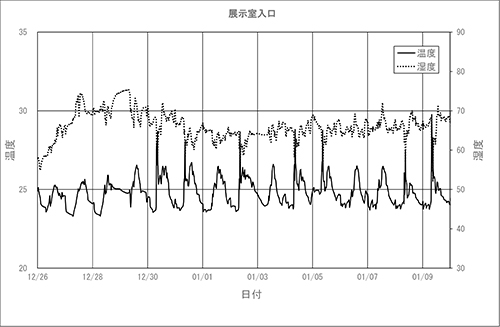

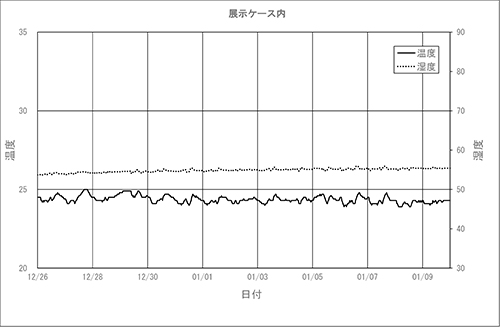

以下のグラフは「展示室内(エントランス付近)」の温湿度グラフと「雛人形が展示された展示ケース内」の温湿度グラフです。雛人形の展示ケース内の変動幅は小さく、一定の温湿度の範囲内に収まっていることがわかります。

「展示室内(エントランス付近)」の温湿度グラフ

「雛人形が展示された展示ケース内」の温湿度グラフ

一定に保たれていることが分かります

このように安定した展示環境は、バンコク博物館と東京国立博物館 保存修復課長の指導のもと環境保存室が協力し、展示室の空調を24時間稼動、気密性能の高い展示ケースを製作したことではじめて実現できました。

この他にも浮世絵版画を作るワークショップなど日本文化を伝える展示をおこなっています。展覧会を訪れた方々が日本の美意識の一端を感じられる展示であれば幸いです。

次回、「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形―」展のブログ第二弾では、展示の内容についてご紹介します。

開催期間:2017年12月27日~2018年2月18日

開催場所:バンコク国立博物館

主催:タイ文化省芸術局,文化庁,東京国立博物館,九州国立博物館,国際交流基金

協賛:日本航空,GLASBAU HAHN,タキヤ株式会社,油脂製品株式会社,日油株式会社、株式会社カネカ,ミネベアミツミ株式会社,株式会社岡村製作所

協力:総務省(会場における8K画像提供)

後援:在タイ日本国大使館,タイ国日本人会

| 記事URL |

posted by 矢野賀一(デザイン室主任研究員) at 2018年01月17日 (水)

開幕! 特別展「仁和寺と御室派のみほとけ-天平と真言密教の名宝-」

本日、特別展「仁和寺と御室派のみほとけ-天平と真言密教の名宝-」がついに開幕しました。

平成館1階のエントランス 本特別展バナー

平成館1階には仁和寺門跡が家元をつとめる「御室流華道」のいけばなを展示

※本日よりしばらくの間は平成館ラウンジでご覧いただけます。

開幕に先立ち、前日の15日(月)に行われた開会式と内覧会にも多くのお客様にご出席いただきました。開会式には御来賓として高円宮妃久子殿下にお越しいただきました。

開会式には多くのお客様にご出席いただきました

銭谷 当館館長の開会の挨拶(写真:右から銭谷 東京国立博物館長、立部 総本山仁和寺門跡・真言宗御室派管長、老川 読売新聞グループ本社取締役最高顧問・主筆代理、六條 道明寺住職、小泉 龍華寺檀家代表、宮田 文化庁長官、阿部 光村印刷代表取締役社長)

仁和寺は宇多天皇が仁和4年(888)に完成させた真言密教の寺院です。歴代天皇の厚い帰依を受けたことから優れた文化財が数多く伝わります。本展では、これら仁和寺に伝わる名宝を紹介するとともに、仁和寺を総本山とする御室派寺院に伝わる名宝の数々も集結します(会期中展示替あり)。

展覧会は5章構成。

第1章ではまず、仁和寺の歴史を展観します。御願寺(皇室の私寺)として歴代天皇より崇敬をされていたことを物語る数多くの「宸翰」(天皇の書)を中心に、歴代門跡の肖像画や古文書を展示します。中でも見逃せないのは、2014年度に修理が完了した弘法大師・空海ゆかりの国宝「三十帖冊子」。こちら、本日から1月28日(日)まで限定で展覧会史上初、三十帖すべてを公開します!

国宝 三十帖冊子 空海ほか筆 平安時代・9世紀 京都・仁和寺蔵 ※通期展示(帖替あり)、全帖公開は1月28日(日)まで

第2章では、密教の世界における儀式「修法」に関わる名品を、

第3章では火災や戦火に遭いながらも守られてきた仁和寺と御室派寺院の宝蔵に納められた宝物をご覧いただきます。

密教修法の孔雀経法の本尊画像 国宝 孔雀明王像 中国・北宋時代・10~11世紀 京都・仁和寺蔵 展示期間:~2月12日(月・休)

仁和寺の伽藍も京都を戦場とした応仁の乱で焼失してしまいます。それが復興されたのは江戸時代初期、覚深法親王(1588~1648)の頃。4章ではその復興の歴史をご紹介します。また、復興された諸堂のうち、普段は非公開の観音堂の内部を実際に安置されている33体の仏像と、壁画の高精細画像で再現しました。こちらはなんと皆さん撮影OK!SNSなどでどんどん拡散してください!

実際の安置物とともに再現された仁和寺・観音堂

観音堂内部の壁画も高精細画像でリアルに再現

最後の5章は、「御室派のみほとけ」。こちらでは仁和寺と御室派寺院が誇る仏像の名品をずらっと展示します。さらにこの章のクライマックスは秘仏コーナー。普段はお寺でも公開されていない多くの秘仏を展示。お寺に行ってもめったに見られない秘仏がこれだけ一堂にご覧いただける機会はそうありません!仏像ファン以外の方も必見です!

秘仏本尊! 国宝 十一面観音菩薩立像 平安時代・8~9世紀 大阪・道明寺蔵 通期展示

秘仏本尊! 重要文化財 馬頭観音菩薩坐像 鎌倉時代・13世紀 福井・中山寺蔵 通期展示

以上、展覧会の全体を駆け足でご紹介いたしました。特別展「仁和寺と御室派のみほとけ-天平と真言密教の名宝―」、会期は3月11日(日)まで。今後、まだまだ伝えきれていない本展の見どころをこちらのブログでご紹介していきます!乞うご期待!

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2018年01月16日 (火)

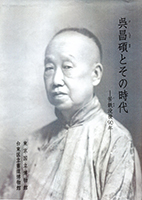

このたび、15回目の節目を迎えた東京国立博物館と台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩とその時代―苦鉄没後90年―」(両館とも2018年3月4日(日)まで)では、清時代の掉尾(ちょうび)を飾る文人・呉昌碩(ごしょうせき)にスポットをあて、若き模索時代から最晩年までの作品と、その関係資料を紹介しています。

展示総数は両館あわせて176点! 前期(2018年1月28日まで)と後期(2018年1月30日~3月4日)で、書、画、印、硯、拓本を一挙公開!! というスペシャル企画です。

当ブログでは、2回に分けて呉昌碩の魅力をお伝えいたします。

前半戦では、呉昌碩の人となりについて概観したいと思います。

親友・任伯年に描いてもらった僕の姿

呉昌碩像軸 任伯年筆 清時代・光緒12年(1886) 個人蔵 (呉昌碩43歳)

[展示:2018年1月30日(火)~3月4日(日) 台東区立書道博物館]

呉昌碩は、清時代の道光24年(1844)8月1日(新暦9月12日)、湖州安吉(あんきつ)県(現在の浙江(せっこう)省湖州市安吉県)で生まれました。

初名を俊(しゅん)、のちに俊卿(しゅんけい)といい、中華民国元年(1912)、69歳の時に昌碩(しょうせき)と改めました。字(あざな)は蒼石(そうせき)・倉碩(そうせき)、号は苦鉄(くてつ)・缶廬(ふろ)・大聾(たいろう)のほか20余種を用いました。

サブタイトルにある苦鉄は41歳から用いた号で、「苦鉄」と自ら刻した印の側款(そっかん)に、「苦鉄は良鉄なり」とあります。

呉昌碩は幼少から私塾に通い勉学に精を出しますが、17歳の時に太平天国の乱が起こり、21歳まで凄惨(せいさん)な避難生活を強いられます。

壮絶な避難生活にもめげず、高いこころざし!

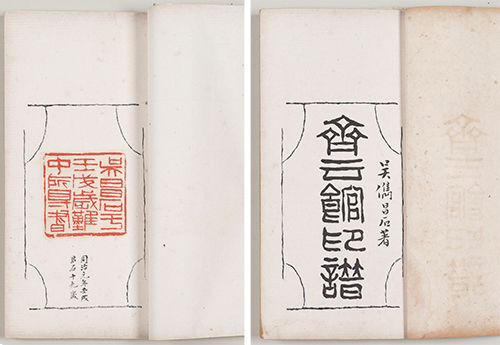

斉雲館印譜 呉昌碩作 清時代・光緒2年(1876) 東京国立博物館蔵 (呉昌碩33歳)

[展示:2018年1月2日(火)~3月4日(日) 東京国立博物館]

しかし苦難の中でも学問への熱意は忘れず、芸苑の名士たちと交流を持ち、古印や書跡、青銅器などを鑑賞する機会を得て少しずつ見識を広めていきました。

不屈の精神で次第に書・画・印の才能を開花させていくその姿は、まさに苦鉄は良鉄なりの言葉そのものです。

楊峴(ようけん)先生と一緒に鑑賞

彝器款識冊 呉昌碩筆 清時代・光緒12年(1886)頃 個人蔵 (呉昌碩43歳頃)

[展示:2018年1月2日(火)~3月4日(日) 台東区立書道博物館]

56歳で安東(あんとう)県(現在の江蘇(こうそ)省漣水(れんすい)県)の知事となりますが、腐敗した官界に耐えられず僅か1ヵ月で辞職します。

その頃すでに盛名を馳せていた呉昌碩は書画篆刻(てんこく)で生計を立て、旺盛な創作を展開しました。

上海に定住してからの16年間は老練の筆致が燦然(さんぜん)と輝き、時代を画する活躍を見せます。

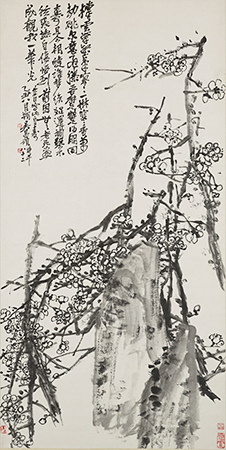

ハッピーバースデー僕 With P(Plum)

墨梅自寿図軸 呉昌碩筆 中華民国14年(1925) 東京国立博物館蔵 (呉昌碩82歳の誕生日)

[展示:2018年1月2日(火)~3月4日(日) 東京国立博物館]

中華民国16年11月6日(新暦11月29日)、上海北山西路吉慶里(きっけいり)の自室にて84歳の生涯を閉じました。

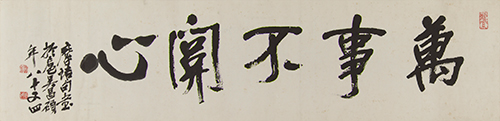

最期にたどり着いた、悟りの境地

行書王維五言句横披 呉昌碩筆 中華民国16年(1927) 個人蔵 (呉昌碩84歳)

[展示:2018年1月2日(火)~3月4日(日) 東京国立博物館]

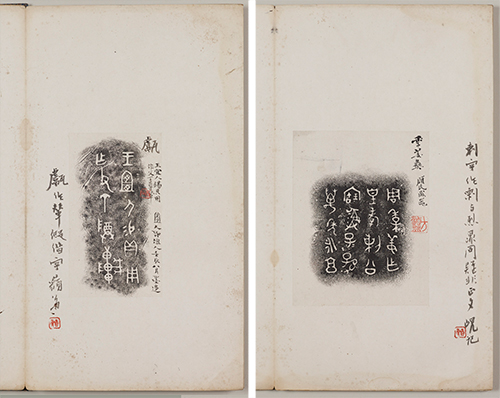

呉昌碩は、終生にわたって紀元前5世紀ごろの古代文字である石鼓文(せっこぶん)の臨書に励み、その風韻(ふういん)を書・画・印に結実させました。

また、若い頃に鑑賞した多くの金石資料にも刺激を受けて、自分なりの作風を築き上げています。

今回の展示では、呉昌碩が石鼓文以外の金石拓本にも幅広く目を向けていたという新資料を公開し、新たな呉昌碩像をお示しします。

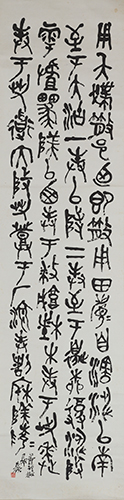

ウブな僕の金トレ時代

臨散氏盤銘軸 呉昌碩筆 清時代・19~20世紀 個人蔵

[展示:2018年1月2日(火)~1月28日(日) 台東区立書道博物館]

呉昌碩は安吉という地方出身であり、田舎特有の泥臭さが詩・書・画・印において生涯染みわたっていますが、その不器用さとスケールの大きさ、そしてそこに金石の気が加わり、剥蝕(はくしょく)の味わいをもって新しい自分を見出して突き進んでいったところが呉昌碩の良さであり、凄さなのだと思います。

呉昌碩の師である楊峴が、そういう生き方でいい、自分のやり方で伝統をつくり、それを押し通すことが大事なのだ、と後押ししてくれたことも、心の支えになったことでしょう。

かつて篆刻家の小林斗盦(とあん)は、呉昌碩を「偉大なる不器用」と評しました。

呉昌碩のたくましい生きざまと作品に見え隠れする退廃的な美は、華やかだった清朝の文化が崩れていく最期のひと花だったのかもしれません。

清朝最期の文人は、多くの人々を魅了しつづけ、今日に至っています。

編集・編集協力:台東区立書道博物館、東京国立博物館、台東区立朝倉彫塑館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

定価:900円(税込)

ミュージアムショップにて販売

※台東区立書道博物館、台東区立朝倉彫塑館でも販売しています。

週刊瓦版

台東区立書道博物館では、本展のトピックスを「週刊瓦版」という形で、毎週話題を変えて無料で配布しています。

トーハク、朝倉彫塑館、書道博物館の学芸員が書いています。展覧会を楽しくみるための一助として、ぜひご活用ください。

関連事業

「呉昌碩と朝倉文夫」2018年1月5日(金)~2018年3月7日(水)

台東区立朝倉彫塑館にて絶賛開催中!

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館) at 2018年01月10日 (水)

今年もお正月恒例の特集「博物館に初もうで」が始まりました!

平成30年の干支である戌(犬)は古くから世界中で人間に飼われていた、最も身近な友達ともいえる動物です。

今回の特集では、この犬にちなんだ東京国立博物館選りすぐりの作品をご紹介いたします。

まず、今年の目玉は何といってもこの「朝顔狗子図杉戸」です!

朝顔狗子図杉戸 円山応挙筆 江戸時代・天明4年(1784)

江戸時代を代表する巨匠・円山応挙(1733~95)の手によるこの杉戸絵、コロコロ・フワフワとした五匹の子犬が戯れる姿を愛らしく描いています。

12年前の戌年には切手趣味週間のデザインにも選ばれたこの絵は、数多くの名作を生みだした応挙の作品の中でも特に有名な逸品です。

前回みなさんの前にお目見えしたのが2015年の夏でしたから、おおよそ2年半ぶりの登場となります。

次に注目していただきたいのがこの「緑釉犬」。

緑釉犬 中国 後漢時代・2~3世紀 武吉道一氏寄贈

中国の後漢時代(2~3世紀)に作られたこの犬の焼き物。先の丸まった耳と尻尾を立て、短い四肢を踏ん張って吠える姿がいじらしく、とても愛嬌ある表情をしています。

首輪と胴のベルトは、多産の象徴とされるおめでたい子安貝で飾られた凝った意匠で、飼い主から彼に注がれた愛情の深さが感じられます。

中国では古くから犬を表した工芸作品が作られましたが、これらは墓を守る番犬とも、死者を冥界へ導く犬とも言われています。

人間の最も身近な友人として、死後の世界においても犬と共にいたいと願った当時の人々の心情が偲ばれます。

さて、様々な分野の愛らしい犬たちが一堂に会するこの特集ですが、実は二つのテーマで構成されています。

一つは日本人に愛されてきたかわいらしい子犬や珍しい異国の犬の造形に注目する「いぬのかたち」。

もう一つは、常に人と共にあった犬の文化史的な意義を追う「いぬとくらす」です。

時に世俗から離れて暮らす牧歌的な理想の生活のなかに、時に都市の雑踏のなかに、あるいは美女に抱えられた犬の姿を通じて、人々の愛した犬のイメージとバラエティーに富んだ素材や表現による作品を楽しんでいただきたいと思います。

思わず顔がほころぶような可愛らしい犬たちと、そこに込められた愛情深いまなざしと共に新年をお迎えください。

本館 特別1室・特別2室 2018年1月2日(火)~ 2018年1月28日(日)

カテゴリ:研究員のイチオシ、博物館に初もうで、特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 末兼俊彦(平常展調整室) at 2018年01月04日 (木)