1089ブログ

日本、中国、韓国の国立博物館では、2006年の国立博物館長会議で決議された活動の一つとして、それぞれの国の文化財を持ち寄った展覧会を2年ごとの持ち回りで開催しています。

2014年の東京国立博物館「東アジアの華 陶磁名品展」、2016年の中国国家博物館「東方画芸15―19世紀中韓日絵画」に続く、第3回目の国際共同企画展が先月末から始まった韓国国立中央博物館開催の「東アジアの虎美術―韓国・日本・中国―」(~ 2018年3月18日<日>)です。

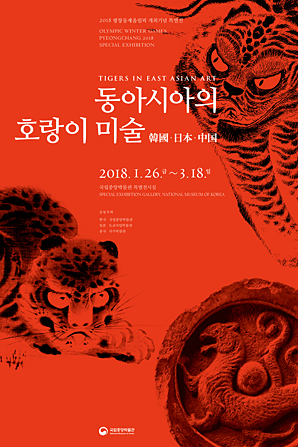

展覧会ポスター

この展覧会は、2018平昌冬季オリンピックを記念したホスト国の韓国が企画したもので、平昌冬季オリンピックのマスコット「スホラン」が白虎のキャラクターであることにちなんで、東アジアにおける虎美術の伝統と変容をテーマに企画されました。

日本からは岸駒の「虎に波図屏風」をはじめ30件が出陳され、3ヶ国あわせて105件の作品からなる大規模なものです。

東京国立博物館からはクーリエとして2人の研究員が現地入りをし、東京が記録的な大雪に見舞われた1月22日に、それを大きく下回る最低気温-19℃のソウルで展示作業を行いました。

平昌冬季オリンピックの期間とも重なる1月26日から3月18日まで国立中央博物館特別展示室で開催されている本展、韓国に行かれた際にはぜひご覧いただければと思います。

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 末兼俊彦(平常展調整室) at 2018年02月17日 (土)

特別展「仁和寺と御室派のみほとけー天平と真言密教の名宝」(1月16日(火)~3月11日(日)、平成館)は、2月16日(金)、10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、高崎市からお越しの佐藤明生さん。

本日は、奥さんの亜紀子さんと息子さんの徳くんと一緒に、ご来館されました。

明生さんには、当館館長 銭谷眞美より、記念品として特別展図録と展覧会グッズの「千手観音菩薩坐像 御尊影」を贈呈しました。

贈呈式には当館広報大使トーハクくんも登場!息子さんの徳くんも大喜びでした。

左から当館館長 銭谷眞美、亜紀子さん、息子さんの徳くん、佐藤明生さん、当館広報大使 トーハクくん

明生さんによると、息子さんの徳くんは本展チラシの千手観音菩薩坐像(葛井寺蔵)を毎日のように見ていたとのこと。徳くんに本物を見せられることが楽しみ、とお話しくださいました。

特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」も、残すところ3週間あまり、3月11日(日)までです。

後期(2月14日~)からは2体の秘仏も登場し、さらに充実した展示内容に。

国宝「薬師如来坐像」 円勢・長円作 平安時代・康和5年(1103) (京都・仁和寺蔵)

国宝のなかで最小の仏像。像高はわずか11.8センチ!目を凝らしてご覧ください。

国宝「千手観音菩薩坐像」 奈良時代・8世紀 (大阪・葛井寺蔵)

千本以上の手を備えた現存最古の千手観音像。天平彫刻の傑作をぜひ360度からご覧ください。

まだご覧になっていない方はもちろん、前期(~2月12日)にもう見たという方も、ぜひ会場へ足をお運びください!

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2018年02月16日 (金)

こんにちは。研究員の横山です。

暦の上ではもう春のようですが、まだまだ寒い2月。新たな陶磁器の特集展示が本館で始まりました。

この特集「江戸後期の京焼陶工―奥田頴川と門下生を中心に」(本館特別2室、2018年4月22日(日)まで )では、江戸時代後期(18~19世紀)の京焼陶工をご紹介しています。

京焼とは、広く「京都で焼かれた陶磁器」を意味します。

その内容は、仁清・乾山に代表される華やかな色絵陶器、中国や朝鮮半島の陶磁器から影響を受けた写し、茶湯道具にまつわるものなど、実に多様です。

都という立地により、様々なものの行き来や文化交流が盛んであった京都。そこで作られる陶磁器もまた、そうした影響を大きく受けて発展してきました。

今回の展示では、京焼のなかでも奥田頴川(おくだえいせん、1753-1811)という、京都で初めて磁器を作ることに成功した陶工を出発点とし、彼の門下の陶工たち(青木木米<あおきもくべい>、欽古堂亀祐<きんこどうきすけ>、仁阿弥道八<にんなみどうはち>)に着目しました。

彼らは京都で活躍するだけでなく、当時各地方の藩で盛んに取り組まれていた陶磁器づくりに呼ばれ、藩主主導の御庭焼などの開窯や発展に貢献しています。

重要美術品 色絵飛鳳文隅切膳 奥田頴川作 江戸時代・18~19世紀 大河内正敏氏寄贈

頴川の作品については昨年、建仁寺蔵の「三彩兕觥形香」が新たに重要文化財に指定され話題になりました。

京焼の特徴の一つとして、江戸時代前期の仁清、乾山の頃から見られる陶工(工房)の「名前」が明らかになってくることが挙げられます。

後期の京焼作品もまた、そうした「誰が」携わったかを知りつつ、各作品から個性が感じられるところが見どころの一つといえます。

煎茶具一式 青木木米他作 江戸時代・19世紀

自らを「識字陶工」とし、文人でもあった木米。この時代の煎茶の流行にも敏感であったことでしょう。

今回は久しぶりに一式を並べました。

こうした後期京焼陶工たちのかかわりのあった地方諸窯として、今回は三田(兵庫県)、瑞芝(和歌山県)、春日山(石川県)、偕楽園(和歌山県)、讃窯(香川県)を展示の後半でご紹介しています。

三田、瑞芝の青磁、春日山の赤絵、偕楽園の交趾など、代表的な特徴もありつつ、どの諸窯にもそれ以外の作風のものにも取り組んでいて、多種多様な作風を一言で表わすのはなかなか大変です。

この時代、いかに各藩が陶磁器づくりに力をいれていたかということがうかがえます。

讃窯の作品群。

開窯にかかわった仁阿弥道八の得意とする作風がよくあらわれています。

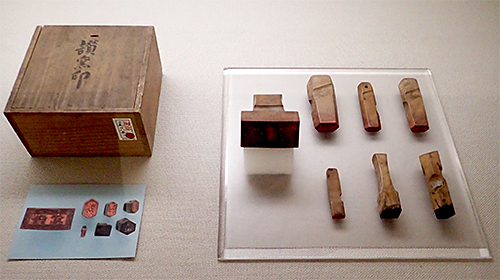

讃窯資料のうち、木印。

この大きな「讃窯」印(拡大写真)が捺された作品が、実はすぐ近くにあります。

簡単に見つかりますよ!

この時代に作られたものについては、「バラエティ豊か」という一方で「混沌」としたところもあり、陶工たちのかかわり方や各諸窯の詳細は、博物館館蔵の伝世品からだけではまだまだうかがい知れないことも多い、というのも事実です。

ともあれ、陶磁器の常設展ではなかなかお見せできない作品ばかりですので、ぜひこの機会にお楽しみいただき、何か新たな「発見」があれば幸いです。

本館 特別2室 2018年2月6日(火)~ 2018年4月22日(日)

| 記事URL |

posted by 横山梓(保存修復室) at 2018年02月15日 (木)

葛井寺は近鉄の藤井寺駅から徒歩で数分のところにあります。商店街に接していて、抜け道になっているようですが、足早に歩く人も本堂の前では立ち止まって合掌します。

本堂に置かれた大きな厨子は、毎月18日に扉が開かれ、多くの参拝者でにぎわいます。中には秘仏の千手観音菩薩坐像が安置されます。天平彫刻を代表する名品です。

特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」には、その千手観音像が出品されます。関東にお出ましになるのは江戸時代初期に品川に出開帳して以来のことです。

等身よりも大きい体に、1041本の腕を持つ姿には迫力があります。千手観音であっても、実際に千本の腕を作った像はごく稀です。

国宝 千手観音菩薩坐像 奈良時代・8世紀 大阪・葛井寺蔵 (撮影:藤瀬雄輔)

均整の取れた美しい姿!

1041本の腕のうち40本は大きな手で、さまざまなものを持ちます。それらは後世につくり替えられたものですが、それぞれ意味があります。例えば髑髏は、あらゆる神々を使役できます。

大手で持った髑髏

さて、像は月に一度、拝することができますが、厨子に納められているので横や後ろ姿を拝することはできません。そこで今回の展覧会では360度ご覧いただけるようにしました。柔らかな背中や、頭上背面の大きく口を開けて笑う大笑面は、この機会を逃せば見ることはできないでしょう。

頭上背面、口を大きく開けて大きく笑う大笑面(撮影:藤瀬雄輔)

ぜひ後ろからもじっくりご覧ください

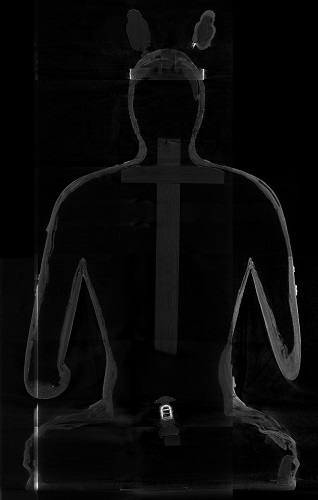

展覧会に合わせて、CTの調査も実施しました。像内に小さな塔が納入されていることが知られていましたが、今回その姿を鮮明にとらえることができました。データの分析には時間がかかりますが、新たな発見があるはずです。

合掌する手のCT(撮影:荒木臣紀、宮田将寛)

掌は木で、指は銅芯でつくって、その上に木屎漆で塑形

お像全体のCT(撮影:荒木臣紀、宮田将寛)

像内に小さな塔が見えます

天平彫刻の名品を360度からご覧いただける大変貴重な機会です。皆様どうぞお見逃しなく。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 丸山士郎 at 2018年02月14日 (水)

1月から平成館考古展示室では、特集「和歌山の埴輪―岩橋千塚と紀伊の古墳文化―」(~3月4日[日])を開催中です。

考古展示室内、古墳時代のコーナーにある展示ケースで展示中

この特集は和歌山県立紀伊風土記の丘から、岩橋千塚(いわせせんづか)古墳群の作品をお借りして展示しています。

この岩橋千塚古墳群とは和歌山市の紀ノ川流域に造られた大古墳群です。

4世紀末から7世紀後半にかけて作られた総数約850基の古墳が分布し、国の特別史跡に指定されています。

奥の山が岩橋千塚古墳群です

和歌山県立紀伊風土記の丘資料館

岩橋千塚古墳群のなかでも、紀ノ川流域を一望することができる、たいへん眺望の良い所に築造されたのが大日山35号墳(6世紀前半)です。

和歌山県最大の前方後円墳であり、東西の造出(つくりだし/前方後円墳のくびれ部の両側に付設された方形台状の突出部のこと)からは数多くの珍しい埴輪が出土したことが著名です。

大日山35号墳は山の上にあります

大日山35号墳の復元埴輪

大日山35号墳からみた紀ノ川流域

ここで、特集で展示をしている大日山35号墳出土の埴輪のなかから、代表的なものをご紹介します。

まず重要文化財「翼を広げた鳥形埴輪」です。

重要文化財 翼を広げた鳥形埴輪

和歌山県教育委員会蔵

画像提供:和歌山県立紀伊風土記の丘

古墳時代の鳥形埴輪は数多くみつかっていますが、このように翼を広げてた鳥形埴輪は、全国的にみても珍しいものです。

頭とくちばしの形状から、この鳥をタカとする見方があります。

もしかしたら王(首長)が行う狩猟の際に、鷹匠の腕にとまらせたタカが飛び立った姿を表現したかったのかもしません。

続いては、重要文化財「胡籙(ころく)形埴輪」です。

(写真左)重要文化財 胡籙形埴輪 和歌山県教育委員会蔵 画像提供:和歌山県立紀伊風土記の丘

(写真右)参考画像:埴輪 靫 群馬県桐生市相生町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵 ※現在展示していません

胡籙とは弓を入れる道具のことで、5世紀に朝鮮半島から伝来しました。

同じ矢入れ道具である靫(ゆぎ)形埴輪は多く見つかっていますが、胡籙の埴輪の事例はほぼ皆無です。

矢羽根を5本表現しており、勾玉(まがたま)や直弧文(ちょっこもん)で飾っています。

最後にご紹介するのは、重要文化財「両面人物埴輪」です。

重要文化財 両面人物埴輪

和歌山県教育委員会蔵

画像提供:すべて和歌山県立紀伊風土記の丘

大日山35号墳でしか見つかっていない、2つの顔をもつ不思議な人物埴輪です。

顔には矢が刺さっており、痛そうです。しかも一方の顔は口が裂けています。首から下はみつかっておらず、どのような職掌の方なのかわかりません。『日本書記』には仁徳天皇の頃に、飛騨地方で1つの胴体に2つの顔をもつ人物(両面宿儺りょうめんすくな)がいたという伝承があり、その関連が注目されますが、まだまだ謎に包まれた埴輪です。

このほか力士や馬など様々な埴輪や、朝鮮半島で作られた陶質土器、鍛冶道具も展示していますので、ぜひ展示室にてお楽しみください。

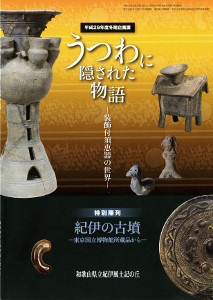

なお、当館が所蔵する和歌山県の古墳時代出土品は、現在、和歌山県立紀伊風土記の丘資料館で展示中です。

ただいま和歌山に里帰り中です

特別陳列「紀伊の古墳―東京国立博物館所蔵品から―」と冬期企画展「うつわに隠された物語~装飾付須恵器の世界~」にてご覧いただけます(いずれも~3月4日[日])。

紀伊風土記の丘は、岩橋千塚古墳群の中にあります。

和歌山在住の方や、和歌山に足を運ぶ予定のある方はぜひご観覧ください。

※今後SNS(Twitter, Facebook, Instagram)で和歌山の考古作品を紹介していきます。#1089考古ファン で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2018年02月13日 (火)