1089ブログ

「アラビアの道-サウジアラビア王国の至宝-」(表慶館)は、3月2日(金)、10万人目のお客様をお迎えしました。ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、千葉県からお越しの鈴木万里子さん。

鈴木さんには、当館副館長 井上洋一より、記念品として本展図録とサウジアラビア国家遺産観光庁作成の展覧会ポスターを贈呈しました。

贈呈式には当館広報大使トーハクくんも登場、セレモニーを盛り上げました!

左から当館広報大使 トーハクくん、鈴木さん、当館副館長 井上洋一

鈴木さんは当館にはよくお越しになるそうで(ありがとうございます)、今回はアラビア文字にご興味をお持ちで、本日本展を見に来られました。

また展示会場の表慶館も大好きだそうで、会場内の雰囲気も楽しみにしているとのことでした。ありがとうございます。

美しい表慶館ホールの天井装飾

そして、10万人突破のタイミングで重大発表です!

「アラビアの道-サウジアラビア王国の至宝-」の会期が、3月18日(日)閉幕のところ、5月13日(日)まで延長することが決定しました!

また、ミュージアムショップで販売している図録を、3月9日(金)から金曜・土曜・日曜限定で、9時30分から16時30分までの間は表慶館内でも販売いたします(税込2,800円)。こちらもぜひお買い求めください。

これからどんどん暖かくなり、春には当館自慢の桜も咲き始めます。上野にお花見がてら、総合文化展料金でご覧いただける本展にもどうぞ足をお運びください。

カテゴリ:news、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2018年03月02日 (金)

金のびょうぶに うつる灯(ひ)を

かすかにゆする 春の風

すこし白酒 めされたか

あかいお顔の 右大臣

今年もおひなさまの季節がやってきましたね~。毎年この季節になると、博物館の研究員として、雛人形の展示に大忙しです。

あまり世の中では知られていないと思いますが、トーハクのお雛様展示は毎年内容が違うんです(写真1)。

一般的に博物館での雛人形展示は同じ作品を例年並べることが多い傾向にありますが、トーハクでは毎年テーマを決めて展示を行っています。

そのため、滅多に展示しない作品も多く、是非とも毎年注目して頂きたいと思います。

写真1 特集「おひなさまと日本の人形」会場の様子

今年の特集「おひなさまと日本の人形」(本館14室 2018年3月18日(日)まで)では江戸の地を中心とする関東地域で作られた雛人形と、関西を中心に作られた木彫の人形に焦点をあてました。

気づかれにくいのですが、「おひなさまと日本の人形」といういつものタイトルには、「おひなさまと、それ以外の人形の展示」という意味が込められているんです。

さてさて、雛人形の制作というと、「京都が本場!」というイメージがありませんか。それは正しいイメージです。衣裳を着せ付けた雛人形の発祥は京都ですし、日本の人形文化自体、京都が中心となって牽引してきたからです。

しかし、関東だって負けていません。むしろ、幕末から明治にかけて、江戸の町は個性的な人形を作る作家を多く輩出し、人形文化の爛熟を向かえました。

今日、多くの方々がイメージする華やかな衣裳を着た雛人形を「古今雛」と称しますが、これはそもそも大坂出身で江戸日本橋十軒店(じっけんだな:現在の中央区日本橋室町の三越前駅近く)に店を構えた初代原舟月が安永年間(1772~1781)頃に創作し、二代舟月によって寛政年間(1789~1801)に完成された形式に仕上げられたものなのです。

その他にも江戸では末吉石舟(すえよし せきしゅう)や仲秀英(なか しゅうえい)、川端玉山(かわばた ぎょくざん)など伝説的な名工が活躍していました。

では何故、いまでも京都の人形ばかりが目立っているのでしょうか。

それは圧倒的に江戸で作られた人形の現存例が少ないからなのです。

「火事と喧嘩は江戸の華」というように、江戸の町は度重なる大火に襲われました。また関東大震災や東京大空襲によって壊滅的な打撃を被り、こうした中で江戸製のお雛さまは、その多くが失われてしまいました。

雛人形を紹介する本を通覧しても、江戸で作られた人形は少しだけしか掲載されておらず、今となってはその存在自体が貴重なものとなっています。

そうした江戸製雛人形(古今雛)のなかで今回特に注目したいのが、日比谷家ご寄託のお雛様です(写真2)。

日比谷家は江戸を代表する豪農で、「日比谷区」という名の起源ともなった名家です。

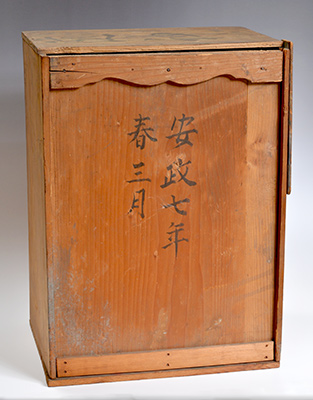

写真2 古今雛 日比谷家伝来 江戸時代・安政7年(1860) 個人蔵

明治10年に発行された日本で最初の和独辞書『和獨對訳字林』は、日比谷家6代の健次郎(または健治郎、天保7年(1836)~明治19(1886))がスポンサーとなって出来上がったものですが、このお雛様は安政7年に健治郎が長女の「しん」の初節句に際して求めたものであることが、箱書き(写真3)と家系図によってわかります。

写真3 お雛様の箱

さて、このお雛様のすごいところは、江戸製であること、一人の作者による大型の人形一式が伝えられていること(現在のようなデパートのセット販売が始まる以前、江戸時代には内裏雛は誰々の作、三人官女は誰々の作というように、自由に人形の組み合わせを考えて購入するのが当たり前でした)、箱書きに「安政七年 春三月」(まさに「桜田門外の変」が起きた時です!)とあり、制作年代がわかること、誰のために誂えられたものかわかること、などです。

つまり美術的評価とともに、歴史学や文化史の上からも貴重な史料と評価することができるでしょう。

しかし、寄託された当時、このお人形はかなり傷んだ状態でした。

髪は抜け落ち、道具はバラバラで、台座の漆もバリバリと剥がれ、セロハンテープで固定されていました(写真4)。

写真4 台座の漆剥離

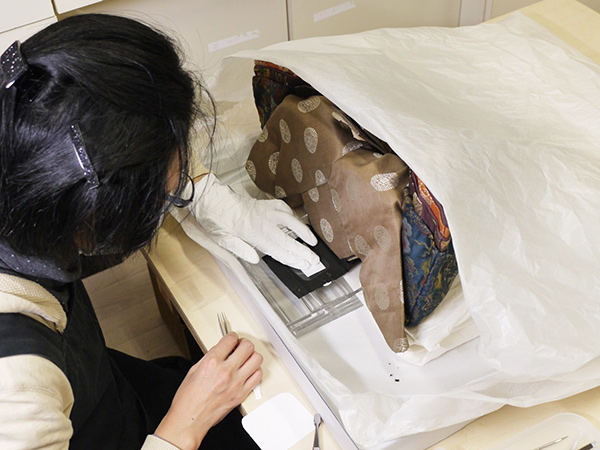

このため、トーハクでは昨年から約1年を掛けて修理を行いました。

修理は保存修復課の職員である野中昭美(のなか てるみ)氏を中心として進められ、その立派な成果を展示会場でご覧いただけます。

通常、ひな人形の修理というと、欠けたお顔や台座の剥がれは塗り直し、傷んだ衣裳は新調するのが当たり前に行われていますが、文化財的価値をもったお人形にそういった手法をとることはできません。

そのため、今回はあくまで「文化財としての修理」の原則であるオリジナル部分を生かした作業を進めることになりました。

女雛のお顔をご覧ください(写真5)。修理前は額が欠け落ち、髪が抜けてしまっていました。しかし、欠けた額は保存されており、接合することが可能でした。

また頭髪の再生については専門家の技術が必要であるため、古い人形の修理にも精通されている博多人形作家の中村信喬(なかむら しんきょう)氏にお願いしました。

江戸時代の雛人形は、鬢(びん:髪の左右の張り出し)が強く張った現代の人形と異なり、もっと膨らみの少ない「おっとり」とした髪型をしています。

中村氏によって、当時の雰囲気をしのばせる再現性の高い修理を行って頂きました。

写真5 女雛・修理前(左)、修理後(右)

またもう一つ再現したのは、五人囃子のかぶっている侍烏帽子(さむらいえぼし)です(写真6)。

これはもう水にぬれてクチャクチャになったような状態で、再使用は叶いませんでした。

侍烏帽子は逆さまにすると、ちょうど舟のような恰好になるので、だれか日比谷家のご先祖に水に浮かべて遊んだ方がいらしたのではないかな~と想像しています。

写真6 侍烏帽子の新調(オリジナル(左)、新補(右))

この侍烏帽子については静岡の人形師である望月勇治(もちづき ゆうじ)氏に新調をお願いしました。

残されている作品を忠実に再現したもので、これを被ったお人形には艶と張りが甦ったように見えます(写真7)。

写真7 五人囃子・修理前(左)、修理後(右)

その他、衣裳については朽ちた織物を染織修理の方法で固定し直し(写真8)、めくれてしまった漆の層は固定。

また欠損部には丁寧な充填が行われました。いずれも一般的な人形の修理では考え難い、極めて丁寧な仕事です。

写真8 山崎真紀子(やまざき まきこ)氏による染織品部分の修理

こうした「文化財」としての雛人形の大掛かりな修理はトーハクとしてほとんど初めてのことであり、おそらく国内を見渡しても初めての試みではなかったかと思います。

雛人形については文化財として扱う意識が一般に薄く、また文化財修理の優先度からいっても低いことは否めません。

そうした中にあって、今回トーハクが行った修理は「文化財として雛人形をどう修理すべきか」という模索の中で行われたものであり、その試行錯誤の中で生み出された手法は、今後の人形を文化財として修理していく中で重要な指針になるものであると考えています。

オリジナルを大切にしつつ、お雛祭りにふさわしく、美しく艶やかに甦った日比谷家のお雛様(写真9、写真10)。是非ともみなさまには会場にお越しいただき、日本が誇る人形文化の素晴らしさと、保存修復の重要性を感じて頂ければと思います。

写真9 男雛・修理前(左)、修理後(右)

写真10 女雛・修理前(左)、修理後(右)

| 特集 おひなさまと日本の人形 本館 14室 2018年2月27日(火)~ 2018年3月18日(日) |

| 記事URL |

posted by 三田覚之(教育普及室) at 2018年03月02日 (金)

ほほーい! ぼくトーハクくん!

今日は特別展「縄文―1万年の美の鼓動」の報道発表会に来たんだほ。

担当研究員の品川さんによると、「いま、縄文がきてる!」らしいほ。

縄文土器のきれいさや土偶のかわいさ(さすが、土偶センパイ!)に注目が集まっているんだって。

※古墳時代の埴輪であるトーハクくんにとって、縄文時代の土偶は大先輩なのです。

そんな、今きてる「縄文」をとりあげる特別展が「縄文―1万年の美の鼓動」なんだほ。

これは注目しないと!

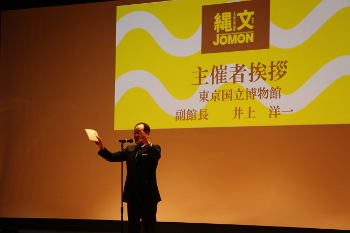

井上副館長からは、展覧会へのアツイ想いがほとばしっていたほ

展覧会には、北海道から沖縄まで、縄文時代のはじまりからおわりまで、「縄文といえばこれ」っていう作品が大集合するらしいほ。

ちょー有名な土偶も…

(センパイ、まぶしいっす!)

重要文化財 遮光器土偶

青森県つがる市木造亀ヶ岡出土

縄文時代(晩期)・前1000~前400年

東京国立博物館蔵

赤くてきれいな耳かざりも…

(縄文人はおしゃれさんだほ)

重要文化財 土製耳飾

東京都調布市 下布田遺跡出土

縄文時代(晩期)・前1000~前400年

江戸東京たてもの園蔵

縄文人のポシェットも…

(ポシェットの中に残っていたクルミも展示するんだって)

重要文化財 木製編籠(縄文ポシェット)

青森市 三内丸山遺跡出土

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

青森県教育委員会蔵(縄文時遊館保管)

写真:小川忠博

人形がついたおもしろい土器も…

(ほほー! こんな縄文土器もあるんだ!)

重要文化財 人形装飾付有孔鍔付土器

山梨県南アルプス市 鋳物師屋遺跡出土

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

山梨・南アルプス市教育委員会蔵

どうやら大々的な「縄文」の展覧会みたい。

ますます注目だほ!

トーハク考古チームが総力を挙げて臨みます。

左:井出研究員「2018年の流行語大賞が『縄文』になるよう、がんばります」

右:河野研究員「好きな土偶は縄文のビーナスです(埴輪も好きだよ、トーハクくん!)」

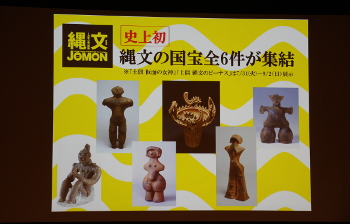

そして、報道発表会では品川さんから重大発表が。

国宝土偶5体+国宝 火焰型土器が集結! だほーー!!

※長野県茅野市所蔵の国宝「土偶 縄文のビーナス」と国宝「土偶 仮面の女神」は7月31日(火)から展示

「縄文時代の出土品のなかでも、国宝に指定されているのはわずかに6件。この6件すべてが、今回の展覧会で揃います。」

ほーほー。

「国宝6件が揃うのは今回が初めてです。」

ほー!!!

なんてスゴイ展覧会なんだほ。絶対に注目だほ!

「かわいい」「きれい」「おもしろい」「すごい」がぎゅっと詰まった展覧会なんだほ。

「縄文のことはよくわからないほ」という人にも、ぼくが自信をもってオススメするほ。

楽しみにまってるほー!

ちなみに、展覧会に出るこの3つの作品は、今なら平成館考古展示室で見られるほ(5月6日[日]まで)。

左から順に

鹿角製垂飾(腰飾)/重要文化財 遮光器土偶/重要文化財 人形装飾付壺形土器

すべて東京国立博物館蔵

今から縄文に会いたくてふるえちゃう人は、考古展示室へゴー!だほ。

この夏は縄文ブームを巻きおこすぞ!と、決意をかためたトーハクくんと品川さんなのでした

最後にトーハクくんからお知らせです。

![]() お得な早割セット券2,200円は今日3月1日(木)に発売だほ。

お得な早割セット券2,200円は今日3月1日(木)に発売だほ。

販売は4月2日(月)まで。「絶対に縄文展に行くんだほ」という人はチェックしてみてほ。

トーハクでは早割セット券のお取り扱いがないから、要注意だほ!

※展覧会公式サイトほか各種プレイガイドで販売しています

カテゴリ:news、考古、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2018年03月01日 (木)

特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」(1月16日〈火〉~3月11日〈日〉、平成館)は、2月27日(火)、20万人目のお客様をお迎えしました。

2月16日(金)の10万人達成からなんと9日目での20万人達成となりました。ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

20万人目のお客様は、東京都町田市からお越しの堀井礼さん。本日は、双子の妹の白石陽さんとご一緒に来館されました。

礼さんには、当館学芸企画部長 富田淳より、記念品として特別展図録と展覧会ポスターを2セット贈呈。贈呈式には10万人セレモニーに引き続き、当館広報大使トーハクくんも登場、セレモニーを盛り上げました!

左からトーハクくん、陽さん、礼さん、当館学芸企画部長 富田淳

礼さんは大学で文化財コースを学ばれていて、特に仏像が大好きとお話しくださいました。今回の仁和寺展も2回目とのこと。ありがとうございます。

特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」は、本日も多くのお客様にお越しいただいており、3月4日(日)・6日(火)・7日(水)の3日間は17時閉館のところ、21時まで開館時間を延長することになりました。

会期末までの開館時間は下記のとおりとなります。

3月 4日(日)9:30~21:00 ※通常17:00閉館のところ4時間延長

3月 6日(火)9:30~21:00 ※通常17:00閉館のところ4時間延長

3月 7日(水)9:30~21:00 ※通常17:00閉館のところ4時間延長

3月 8日(木)9:30~17:00 ※通常通り

3月 9日(金)9:30~21:00 ※通常通り

3月10日(土)9:30~21:00 ※通常通り

3月11日(日)9:30~17:00 ※通常通り ※最終日

*入館は閉館時間の30分前まで。

特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」、残すところ2週間を切りました。皆様のご来館を心よりお待ちいたしております。

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2018年02月28日 (水)

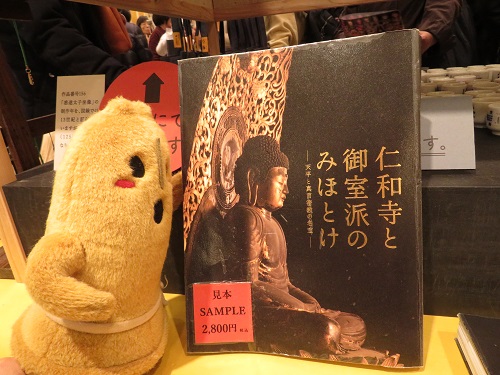

トーハクくん、特別展「仁和寺と御室派のみほとけ-天平と真言密教の名宝-」特設ショップに行く!

ほほーい!ぼく、トーハクくん。

今日は特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」のグッズをチェックしにきたほ。

どんなものがあるのか楽しみだほー。

まずは特別展に来たらこれを買わなければ。

特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」公式図録 2,800円(税込)

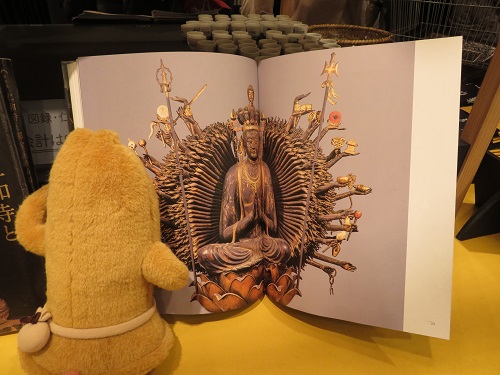

ふむふむ、今回もとっても充実の内容だほ!めったに見られない秘仏がたくさん展示されているこの展覧会、これを買えばずっと見られるほ!

天平の秘仏、国宝 千手観音菩薩坐像(葛井寺蔵)も新撮画像でしっかり紹介

図録を買うとそれを入れるトートバックも買いたくなるほ!お、なんだかおしゃれな絵が描いてあるほ!

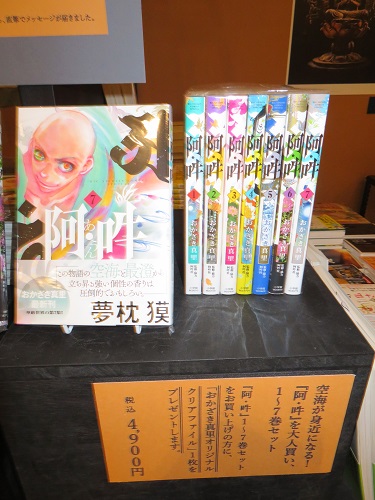

日本仏教の要、最澄と空海の人間ドラマを描いた漫画『阿・吽』の作家、おかざき真里さんが、本展覧会のためだけに描きおろしたスペシャルトートバック 4,800円(税込)

そして『阿・吽』1~7巻セットも販売中 4,900円(税込)

本展では仁和寺の宗祖、空海直筆の書、国宝「三十帖冊子」(仁和寺蔵)も展示。『阿・吽』では7巻でそのエピソードが描かれています。

食べ物も充実しているほ。これは目にいいと評判のブルーベリーの飴だほ!ぼくは黒目がとっても大きいので目はよく見えるけど、最近はみんなスマホ使用で目が疲れやすいからおすすめだほ。

秘仏 重要文化財 千手観音菩薩坐像(徳島・雲辺寺)の像内には眼の絵とともに「目アヘ(キ)ラカニナシタマエ」と記され、眼病平癒の願いが込められていた

こちらはそれに基づいてつくられた商品 ブルーベリー飴 540円(税込)

こちらはお菓子。はにわクッキーもいいけど、たまにはこういうおしゃれなものも食べてみたいほ…。

「noake tokyo」の人気商品「ポルトボヌール(幸福のお守りサブレ)」の桜型サブレを、いちごを御室桜に、うぐいす味を御衣黄に見立てた限定商品! 648円(税込)

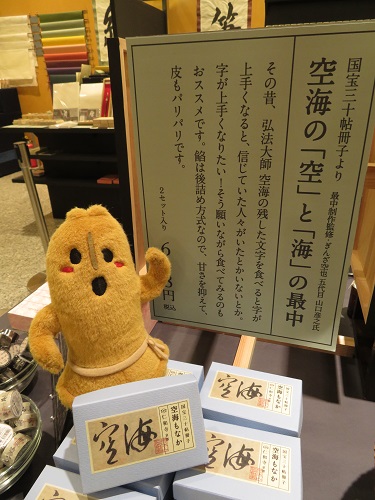

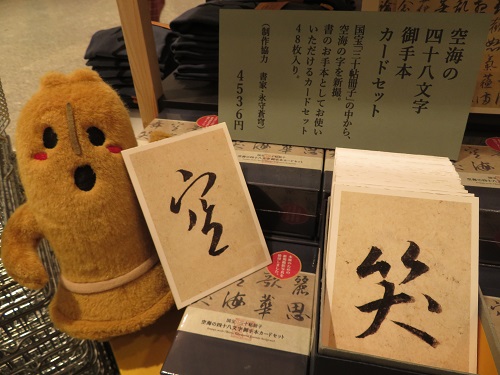

三筆の一人、空海さんのグッズも充実しているほ!書道好きのユリノキちゃんに買ってあげたいものがいっぱいだほ!

ぎんざ空也・五代目山口彦之氏監修、空海直筆の国宝「三十帖冊子」からの「空」と「海」の文字が入った最中 2個入り 648円(税込)

こちらも「三十帖冊子」の中から空海の字を新撮した字のお手本張 空海の四十八文字御手本カードセット 4,536円(税込)

定番のマスキングテープ 350円(税込)

それから前回の運慶展でも大好評だった「フェリシモおてらぶ」さんとのコラボレーション商品もあるほ!

千手アームクッション 左手、右手ともに1,069円(税込)

大好評につき売切れ間近です!

千手観音の脇手をイメージしているそうだほ。触るとふわふわもちもちでとっても気持ちいいほ…。

パソコン作業に疲れたとき、ちょっとした休憩のとき、千手クッションで一息ついて、リラックス

最後にこちらも大充実のお酒コーナーだほ!京都、兵庫に福井などなど、選りすぐりの名酒が集まっているほ!

本展にご出陳いただいている御室派寺院の地元から名酒が勢ぞろい

空海さんの字入りのぐい飲みでぐいっと行きたいほ!大人になったら…。

空海の字が入ったぐい飲みとともにずらりと並んだ日本酒

ぐい飲みは350円(税込)

まだまだ紹介しきれなかったグッズもたくさんあったほ!みんなも特別展を見た後はぜひグッズショップへ行ってほしいほ!きっとお気に入りの品が見つかるほ!

さて、最後に重大発表だほ!

なんとなんと!金曜・土曜に加えて3月4日(日)・6日(火)・7日(水)の3日間は17時閉館のところ21時まで開館時間を延長するほ!

お仕事、学校終わりのみんなにもどんどん来てほしいほ!

特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」は3月11日(日)まで、お見逃しなくだほー!

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2018年02月26日 (月)