1089ブログ

ほほーい! ぼくトーハクくん。

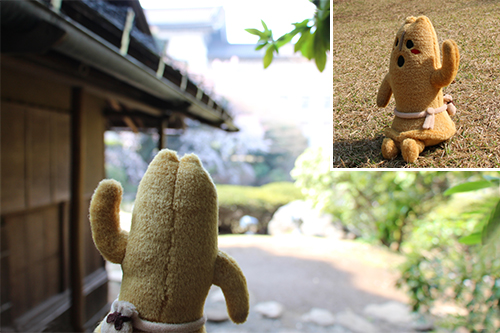

今日はトーハクの桜と「博物館でお花見を」のイベントをみんなに紹介するために、庭園を散策してみるほ。

みんな忘れてないかい? こう見えても、ぼくは広報大使なんだほ。

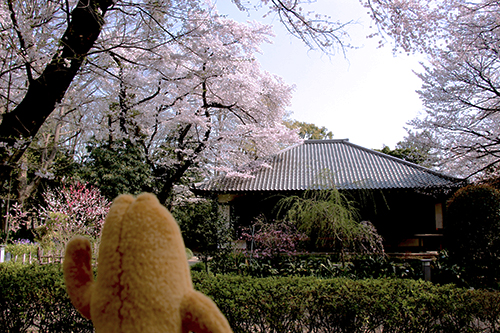

今年の桜は例年よりも開花が早いらしくって、トーハクの桜もご覧のとおり満開のキッラキラ。

よっし、さっそく庭園に行ってみるほ!

![]() レストランゆりの木前を通り抜けて庭園に入ると、左に曲がって池のほうへ行くか、まっすぐ行くか迷うところだけど、今日はまっすぐ行っちゃうほ。そして、パッと振り向くと・・・

レストランゆりの木前を通り抜けて庭園に入ると、左に曲がって池のほうへ行くか、まっすぐ行くか迷うところだけど、今日はまっすぐ行っちゃうほ。そして、パッと振り向くと・・・

満開のエドヒガンシダレザクラだほ。大きく広がる枝ぶりに白い花がとってもキレイだほ。

![]() どんどん進んでいくと、

どんどん進んでいくと、

ほー♡ ソメイヨシノが広がるほ。高いとこまで咲いていて、空が桜でいっぱいだほ。

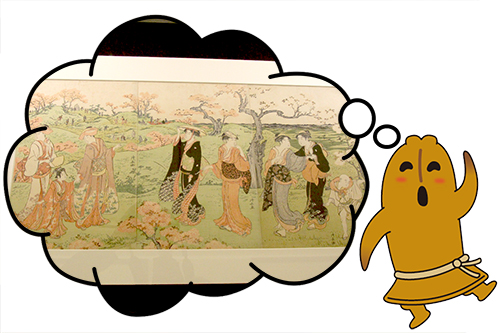

![]() そういえば、本館の浮世絵の部屋で見た「飛鳥山花見」に描かれた桜も、こんな感じだったほ。

そういえば、本館の浮世絵の部屋で見た「飛鳥山花見」に描かれた桜も、こんな感じだったほ。

ぼくも浮世絵のモデルになった気分だほ。

飛鳥山花見(部分) 鳥居清長筆 江戸時代・18世紀

本館10室 浮世絵と衣装―江戸(浮世絵)[展示期間:3月20日(火)~4月15日(日)]

![]() ちょっとここで、茶室の転合庵(てんごうあん)を抜けて行ってみるほ。

ちょっとここで、茶室の転合庵(てんごうあん)を抜けて行ってみるほ。

(ふー、一休み)

![]() ほほー♡ 池の向こうに、本館と満開のエドヒガンシダレザクラ、咲きはじめたオオシマザクラの景色が広がるほ!

ほほー♡ 池の向こうに、本館と満開のエドヒガンシダレザクラ、咲きはじめたオオシマザクラの景色が広がるほ!

庭園を楽しんでるお客さんがたくさん見えて、広報大使としてもうれしいほ。

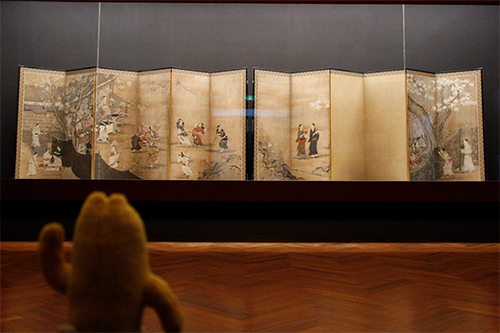

国宝室の国宝「花下遊楽図屛風」でお花見を楽しむ人とおんなじなんだほ。

(写真下) 国宝 花下遊楽図屛風 狩野長信筆 江戸時代・17世紀

本館2室 国宝室 [展示期間:3月13日(火)~4月8日(日) ]

![]() このまま木陰の道をとっとこ進んで、大燈籠のほうへ行ってみるんだほ。

このまま木陰の道をとっとこ進んで、大燈籠のほうへ行ってみるんだほ。

![]() 修理が終わって8年ぶりに帰ってきた大燈籠の向こうに見えてくるのは、九条館(くじょうかん)だけど・・・

修理が終わって8年ぶりに帰ってきた大燈籠の向こうに見えてくるのは、九条館(くじょうかん)だけど・・・

ほほほー♡ ここ一帯は桜だけじゃなく色んな花が咲いてるんだほ!

ソメイヨシノも重なりあって、うーん、陶磁の部屋で見た「色絵桜樹図透鉢」を思い出しちゃったほ。

色絵桜樹図透鉢 仁阿弥道八作 江戸時代・19世紀

本館13室 陶磁 [展示期間:2月27日(火)~5月20日(日)]

![]() あれ、応挙館(おうきょかん)に置いてあるこのポストはなんだほ?

あれ、応挙館(おうきょかん)に置いてあるこのポストはなんだほ?

![]() ほー! 東博句会「花見で一句」って俳句を募集してるポストだほ。よーし、ぼくもよんじゃうほ!

ほー! 東博句会「花見で一句」って俳句を募集してるポストだほ。よーし、ぼくもよんじゃうほ!

トーハクの サクラをみたよ テイエンで(まま)

![]() (まま)込みでぼくの作品だほ。

(まま)込みでぼくの作品だほ。

やっぱり、「テイエンで サクラをみたよ トーハクの(ぎゃく)」にしようか、うーん、迷っちゃうほ。

なんて言ってたら、クッキーとコーヒーの匂いがしてきたから行ってみるほ。

![]() 左手のエドヒガンシダレザクラは、さっき転合庵からみたときにあった桜だほ。

左手のエドヒガンシダレザクラは、さっき転合庵からみたときにあった桜だほ。

本館2階の衣装の部屋の「振袖 染分縮緬地枝垂桜菊短冊模様」を連想させるほ。

振袖 染分縮緬地枝垂桜菊短冊模様(部分) 江戸時代・18世紀

本館10室 浮世絵と衣装―江戸(衣装)[展示期間:2月20日(火)~4月22日(日)]

![]() と、随所に作品紹介もいれて広報大使っぽいこともしながらの・・・

と、随所に作品紹介もいれて広報大使っぽいこともしながらの・・・

ほほーい! 花よりダンゴのダンゴ、“さくらカフェ”だほ。お客様に大人気だほ。

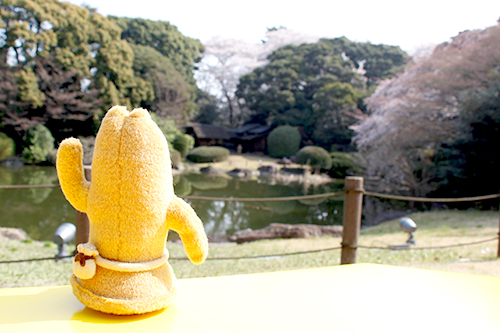

![]() はー、ぐるっと一周したあとは、ぼくものんびり庭園を眺めるほ。

はー、ぐるっと一周したあとは、ぼくものんびり庭園を眺めるほ。

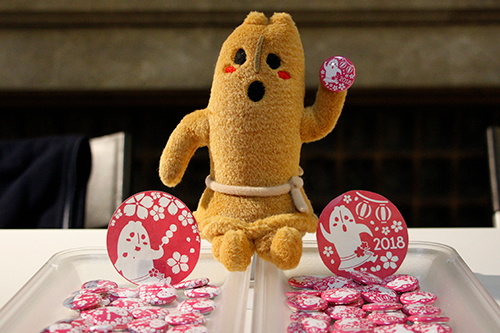

![]() あーっと、大事なことを忘れるとこだったほ。

あーっと、大事なことを忘れるとこだったほ。

「博物館でお花見を」では桜スタンプラリーもやっていて、桜にちなんだ作品を鑑賞しながらスタンプを集めると、な、なんと、ぼくがデザインされたバッジがもらえるんだほ!

もうひとつおまけに、3月30日(金)と31日(土)、4月6日(金)と7日(土)は、庭園が19時30分まで開放されていて、夜間ライトアップがあるんだほ。

![]() 広報大使のぼくのお仕事ぶり、どうだった?

広報大使のぼくのお仕事ぶり、どうだった?

みんなには、「博物館でお花見を」で存分にお花見を楽しんでほしんだほ。

みんなが来てくれるの待ってるほー!

![]() 散った花びらに、なんだか胸がきゅんとしちゃったのは、ここだけの話だほ♡

散った花びらに、なんだか胸がきゅんとしちゃったのは、ここだけの話だほ♡

2018年3月13日(火)~4月8日(日)

春の庭園開放 本館北側の庭園で次々に咲く桜をお楽しみください。

2018年3月13日(火)~5月20日(日) 10:00~16:00

3月30日 (金)・31日(土)、4月5日(金)・6日(土)は、10:00~19:30(桜ライトアップ)

カテゴリ:博物館でお花見を、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2018年03月28日 (水)

桜が咲き始め、春らしい陽の光を感じる季節となりました。

思えばはるか昔から、日本人の生活や心のなかには季節があり、自然がありました。そしてその脅威や恵みに、神や鬼など、人ではない何かの力を感じてきたのです。そんなことを思いながら、今日ご紹介するのは、特集「日本の仮面 能狂言面の神と鬼」(本館14室、2018年4月22日(日)まで)です。

特集「日本の仮面 能狂言面の神と鬼」会場の様子

能の物語には、恵みをもたらす神や、自然の驚異を象徴する荒ぶる神、地獄の鬼、嫉妬や恨みに支配された怨霊や生霊、得体のしれない妖怪など、人間ではないものが登場します。これらを演じるのは、人間である能楽師。その役に変身するために重要なもののひとつが面です。

今回はいろいろな神や鬼の類の面を展示しました。

こんなにたくさんの役、微妙に違う様々な面を生み出してきた能の世界、それを大切にしてきた日本人の心はなんて豊かなんだろう。

しみじみと展示しました。

そんな展示作品の中から、今回イチオシの面をご紹介しましょう。展示室中央のケースに展示されている大癋見(おおべしみ)です。私がイチオシする理由はもちろん、上手だから。頬の盛り上がりや眉間の皺。その迫真の表情。これを作ったひとの力量を感じます。

能面 大癋見 「佐渡嶋/一透作/久知住」刻銘 室町時代・15世紀 文化庁蔵

この面は「ほかにない顔だち」をしています。これが注目のポイント。

実は南北朝時代から室町時代は新たな曲が次々と作られ、それに伴い面が創作された時代でした。中には宗家が本面と決め、別格の扱いをされた面もありました。

その後、江戸時代は本面をはじめとする、優れた古い面を写すようになります。つまり、現存する能面は、いずれかの古面に似た顔立ちをしていることが多いのです。大癋見もまた、能のシテ方の流派のうち、観世、金剛、宝生の宗家にも古い面が伝わり、特に観世家のものは写しが多く作られました。

にも関わらず、今回展示した大癋見はそれらとは一線を画す、独創的な顔だちをしています。比べてみると、その違いがよくわかるはずです。

(左から)今回の展示作品と、観世型の写し(東博所蔵)、宝生型の写し(文化庁所蔵)

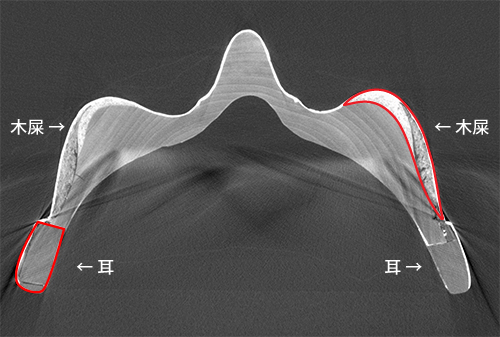

なぜこんなに違うのか。その答えを求めて、X線CT撮影を行いました。

こちらは鼻のあたりの断面図。写真中央が鼻。その両脇の盛り上がりが頬、両端は耳です。木目まで見えるでしょうか。注目は2か所。

CT撮影による「能面 大癋見」の断面図

ひとつ目は頬の部分。

木材の彫刻の上に、漆に木の粉などを混ぜた木屎を大胆に盛っていることがわかります。こんな風に厚く盛ることはほぼありません。だって、頬を高くしたいのであれば、そのように彫刻すればよいのですから。

ふたつ目は耳の部分。

木目がつながらないどころか、別の種類の木であることがわかります。木目から、耳の材はヒノキであると考えられます。同様に冠形と呼ばれる頭頂の黒い部分もヒノキだとわかりました。おそらく耳と冠形は後補といえるでしょう。

これはどういうことなのか、ますます謎が深まってしまいました。

どの系統にも属さない、独創的な表情から、おそらくこの面は室町時代頃に作られた、古い面なのでしょう。その造形方法は非常に変わっていて、頬を木屎で盛り上げ、耳と冠形は後補。どういうことなのか、まだまだ検証不十分ですが、たとえばこんな可能性が考えられます。

この面はもともと、耳や冠形がない、口を結んだ何らかの仮面だった。その仮面をもとに、大癋見に改変した。

そう考えるに至ったきっかけは、この大癋見の面裏に刻まれた「佐渡嶋」の文字。銘文「佐渡嶋/一透作/久知住」は新潟県佐渡島の久知に住む一透が作った、とも読めます。

佐渡島正法寺には「世阿弥が雨乞いをするのに使ったという鬼の面」が伝わっています。それはまさに「耳や冠形がなく、口を結んだ」仮面なのです。室町時代、これに類する面があって、そこに木屎を盛り、耳や冠形をつけて大癋見としたならば、今回展示した大癋見のようになるのではないか。もしそうだとしたら、そこにはどんな思いや意味があるのでしょう。これからも研究を進めていきたいと思います。

能楽師は大げさな身振りや表情を削ぎ落とした動きと謡の中に、演じる役の性格や身分、感情を表わそうとします。その表現に重要なのは能面だけではありません。装束も同様です。

ぜひ、「能と歌舞伎 神と鬼の風姿」(本館9室、2018年4月22日(日)まで)とあわせてご覧ください。

能の奥深い表現に一歩、一歩近づいてみてはいかがでしょうか。

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室研究員) at 2018年03月23日 (金)

こんにちは!保存修復室の野中です。

毎年、保存修復課が中心となって準備しております特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(2018年3月13日(月)~4月8日(日))が今年も始まりました!

展示の様子

本特集では、絵画、陶磁、刀剣、染織、考古の分野で「本格修理」を終えた12件、民族資料、染織から「対症修理」を行った作品5件、計17件をご覧いただけます。どの作品も、見どころ満載です!

パネルの解説も充実しています

修理工程のほか、対症修理はどんなことをやっているのか?CTをどんなふうに活用しているのかなども解説パネルでご紹介しています。

特に今回は、東大寺正倉院伝来の「紫地花鳥連珠七宝繋文錦天蓋垂飾残欠」(列品:I-337-174)と「淡縹地葡萄唐草文綾天蓋垂飾残欠」(列品:I-337-175)、「赤地花卉文﨟纈平絹」(列品:I-337-37)などを安全に展示、保管できるように工夫されているマウント装の構造を、模型や図面で詳しく展示しています。

マウント装の構造解説

これらは、鑑賞の妨げにならないように工夫をされている内部の構造のため、いつもは見えない部分ですので必見です!

見えないところにかけられている時間と工夫から、文化財への研究員と技術者の愛情を感じていただければと思います。

あれ?展示室に16件しか作品がないじゃないか!?

とお思いの方。

安心してください。

外に展示していますよ!

今年は、展示室には収まりきらないスケールの作品が1件。

8年ぶりに東博の庭園内に設置された3メートルをこえる「大燈籠」(列品:G-4218)がその作品です。

大燈籠

桜の開花も間もなく!

展示室で鑑賞した後は、ぜひ庭園でお花見をしながら大燈籠のある景観を眺めてはいかがでしょうか?

(春の庭園開放:2018年3月13日(火)~5月20日(日))

| 記事URL |

posted by 野中昭美(保存修復室アソシエイトフェロー) at 2018年03月16日 (金)

ほほーい!ぼくトーハクくん!

今日は刀剣界のビッグスターが展示されてるって噂を聞いて、本館の13室に来たんだほ。

ブームあっつ熱の刀剣を一目見ようと思ってるんだほ。

![]() おー、トーハクくん。ようこそ刀剣の部屋へ。

おー、トーハクくん。ようこそ刀剣の部屋へ。

![]() 酒井さん、おつかさまだほ! 今日はよろしくだほ。

酒井さん、おつかさまだほ! 今日はよろしくだほ。

それで、その刀剣のスターはどこにいるんだほ?

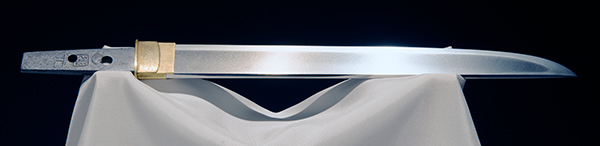

![]() この太刀、大包平(おおかねひら)のことだね。

この太刀、大包平(おおかねひら)のことだね。

国宝 太刀 古備前包平(名物 大包平) 平安時代・12世紀

![]() おおかねひら? ほー、国宝なんだほ!

おおかねひら? ほー、国宝なんだほ!

ところで酒井さん、題箋には太刀のあとにも色々かかれてるんだけど、古備前包平とか、これどんな意味だほ?

![]() えー、古備前とは、平安時代のおわりに備前国、現在の岡山県の東南部にいた刀工のことを指します。備前国は、鎌倉時代に一文字派、長船派などが生まれて、刀剣の一大産地となりましたが、このうち古備前とはそうした流派より古い刀工の総称をいいます。さらに、このうち包平は古備前を代表する刀鍛冶で、この作品は包平の傑作として知られています。江戸時代には岡山藩の池田家に伝来し、18世紀の前半に全国の名刀を集めた『享保名物帳』によると、寸法が長いことから「大包平」の名がついたそうです。

えー、古備前とは、平安時代のおわりに備前国、現在の岡山県の東南部にいた刀工のことを指します。備前国は、鎌倉時代に一文字派、長船派などが生まれて、刀剣の一大産地となりましたが、このうち古備前とはそうした流派より古い刀工の総称をいいます。さらに、このうち包平は古備前を代表する刀鍛冶で、この作品は包平の傑作として知られています。江戸時代には岡山藩の池田家に伝来し、18世紀の前半に全国の名刀を集めた『享保名物帳』によると、寸法が長いことから「大包平」の名がついたそうです。

![]() 僕といっしょで、存在感ありまくりだほ!

僕といっしょで、存在感ありまくりだほ!

![]() おー、分かるかい。うれしいね。

おー、分かるかい。うれしいね。

まず、大きさがあって迫力があるよね。でも、反りのカーブとかは無駄がなく、刀剣独特の鋭さのある美は保っているよ。また、地鉄にあらわれる木材のような模様はきめ細やかで、刃文は小模様で複雑な形で、細かい変化にあふれているんだよね。

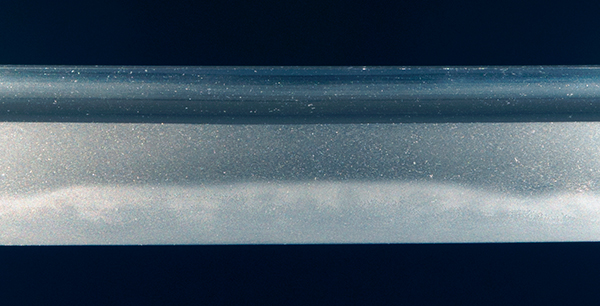

国宝 太刀 古備前包平(名物 大包平)の地鉄と刃文(小乱[こみだれ])

![]() ふんふん。

ふんふん。

![]() 同じ部屋に展示されている、鎌倉時代おわりの相模国(神奈川県)で活躍した刀工、相州国光の短刀と比較すると、大包平にみられる刃文の複雑な形がよりわかるよね。こうした大包平の刃文を「小乱(こみだれ)」、国光の直線的な刃文を「直刃(すぐは)」と呼んでいるのだけど、刃文は刀工の個性があらわれるところなんだ。

同じ部屋に展示されている、鎌倉時代おわりの相模国(神奈川県)で活躍した刀工、相州国光の短刀と比較すると、大包平にみられる刃文の複雑な形がよりわかるよね。こうした大包平の刃文を「小乱(こみだれ)」、国光の直線的な刃文を「直刃(すぐは)」と呼んでいるのだけど、刃文は刀工の個性があらわれるところなんだ。

重要文化財 短刀 相州国光の地金と刃文(直刃[すぐは])

重要文化財 短刀 相州国光 鎌倉時代・13世紀 渡邊誠一郎氏寄贈

![]() で、大包平はどうしてこんなに大きいんだほ?

で、大包平はどうしてこんなに大きいんだほ?

![]() うーん・・・

うーん・・・

![]() うーん・・・

うーん・・・

![]() 分からない、謎だね(キッパリ)。

分からない、謎だね(キッパリ)。

![]()

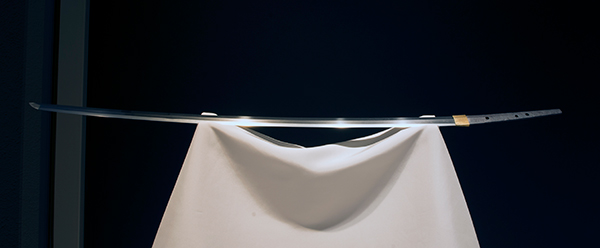

![]() えー、あくまでも私見ですが、現存している大包平と同じ時代、12世紀後半の太刀の多くは、もともとの刃渡り(刃長)が2尺7~8寸(82~85cm)くらいあったと考えています。でも、そんな中で、数は少ないけど3尺(約90cm)前後のものもある。大包平の刃渡りは2尺9寸4分(89.2㎝)で、この数少ないほうに入ります。こうした長い太刀の使い方は正確に伝えられないけど、確実に言えることは、これだけ大きな太刀が現代に残っていて、ものすごい迫力を持っているということ。

えー、あくまでも私見ですが、現存している大包平と同じ時代、12世紀後半の太刀の多くは、もともとの刃渡り(刃長)が2尺7~8寸(82~85cm)くらいあったと考えています。でも、そんな中で、数は少ないけど3尺(約90cm)前後のものもある。大包平の刃渡りは2尺9寸4分(89.2㎝)で、この数少ないほうに入ります。こうした長い太刀の使い方は正確に伝えられないけど、確実に言えることは、これだけ大きな太刀が現代に残っていて、ものすごい迫力を持っているということ。

![]() だから“大”包平なんだほ!

だから“大”包平なんだほ!

こんだけ大きいんだから、すんごい重いんだほ?

![]() 確かにこの太刀の重量は、当館の先輩である佐藤貫一氏(号 寒山)が計測していて、1,350gあるらしい(※1)。江戸時代に多くあった2尺3寸(69.7㎝)の刀剣は大体800gだから、それに比べたら重いといえるね。でも実際に持つと、1kgを超える鉄の塊のような重々しさは感じないんだよ。これは、さっき言った反りのカーブや厚みの調節など、手に持ったときのバランスが相当考えられているからだと思うね。

確かにこの太刀の重量は、当館の先輩である佐藤貫一氏(号 寒山)が計測していて、1,350gあるらしい(※1)。江戸時代に多くあった2尺3寸(69.7㎝)の刀剣は大体800gだから、それに比べたら重いといえるね。でも実際に持つと、1kgを超える鉄の塊のような重々しさは感じないんだよ。これは、さっき言った反りのカーブや厚みの調節など、手に持ったときのバランスが相当考えられているからだと思うね。

そのほかにも目に見える部分で、ある工夫がしてあるんだけど、トーハクくん分かるかな?

(※1 佐藤寒山 『日本刀は語る』 青雲書院 1977年 204ページ)

![]() (どれどれ・・・)

(どれどれ・・・)

おっ、もしかして!

隣に展示している太刀、古青江貞次と比べると、刀身に溝があってへこんでるんだほ。きっと余分なお肉を削って身軽にしているんだほ?

国宝 太刀 古備前包平(名物 大包平)の茎(なかご)から刀身に施された溝

重要文化財 太刀 古青江貞次(部分)

重要文化財 太刀 古青江貞次 鎌倉時代・13世紀

![]() すごーい、正解だよ、トーハクくん!

すごーい、正解だよ、トーハクくん!

![]() でも削っちゃったら、ポッキリ折れそうだけど、大丈夫だほ?

でも削っちゃったら、ポッキリ折れそうだけど、大丈夫だほ?

![]() 大丈夫。確かにこの溝(樋[ひ])がない方が強度は優れているけど、刀身の重量を軽くさせ、なおかつ打撃を受けたときに衝撃を吸収する、そんな理にかなった形状になっているんだ(※2)。溝のある刀身の断面をみると“H”の形に見立てることができるよね(図)。工学でもこの形は、H形の側面から重量がかかったとき、少ない材料で高い強度を発揮できる構造として知られているんだよ。

大丈夫。確かにこの溝(樋[ひ])がない方が強度は優れているけど、刀身の重量を軽くさせ、なおかつ打撃を受けたときに衝撃を吸収する、そんな理にかなった形状になっているんだ(※2)。溝のある刀身の断面をみると“H”の形に見立てることができるよね(図)。工学でもこの形は、H形の側面から重量がかかったとき、少ない材料で高い強度を発揮できる構造として知られているんだよ。

(※2 臺丸谷 政志 『日本刀の科学』 SBクリエイティブ 2016年 108ページ)

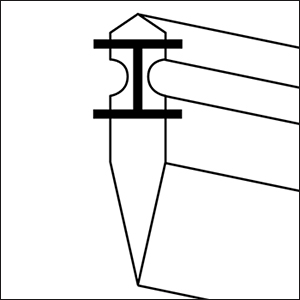

図 溝(樋)のある刀剣の断面イメージ

図 溝(樋)のある刀剣の断面イメージ

![]() さすが国宝、大包平! ところで酒井さん、大包平は大きいから国宝なんだほ?

さすが国宝、大包平! ところで酒井さん、大包平は大きいから国宝なんだほ?

![]() うーん、ちょっと違うね。とはいっても、これは僕なりの考えなんだけど・・・

うーん、ちょっと違うね。とはいっても、これは僕なりの考えなんだけど・・・

![]() ほー?

ほー?

![]() 国宝になる刀剣の条件、それは、健全、刀工の個性、そして伝来。どれも大切な要素なのだけど。

国宝になる刀剣の条件、それは、健全、刀工の個性、そして伝来。どれも大切な要素なのだけど。

![]() へー。でも、太刀の健全ってなんだほ? なにが、すこやかなんだほ?

へー。でも、太刀の健全ってなんだほ? なにが、すこやかなんだほ?

![]() 健全っていうのは研ぎ減りがしていない、生(うぶ)のまま(磨上[すりあ]げていない)、つまり生まれたままの姿ってことだね。

健全っていうのは研ぎ減りがしていない、生(うぶ)のまま(磨上[すりあ]げていない)、つまり生まれたままの姿ってことだね。

この3条件はいうなれば美術工芸品の分野にとっては大事な要素で、この3つを兼ね備えているものって単純にすごいなって、相当に大切にされてきたと思うんだよね。

んで、特に大包平はそれについて比類がないんだ!

![]() 分かった!!!

分かった!!!

大包平の「大」は大きさじゃなくて、“グレート”の「大」なんだほ!

![]() いいこと言うね、トーハクくん! さっき紹介した佐藤氏もそう言ってたなぁ(※3)。

いいこと言うね、トーハクくん! さっき紹介した佐藤氏もそう言ってたなぁ(※3)。

(※3 佐藤寒山 『日本名刀物語』 白凰社 1962年 124ページ)

![]() 健全で個性があって、伝来もしっかりしてる。きっといままでの所有者にうーんと大事されてきたんだほ。

健全で個性があって、伝来もしっかりしてる。きっといままでの所有者にうーんと大事されてきたんだほ。

![]() この大包平の手入れや展示をしていると、それはもう、すさまじいぐらいに大事にされてきたのが伝わってくるよ。

この大包平の手入れや展示をしていると、それはもう、すさまじいぐらいに大事にされてきたのが伝わってくるよ。

![]() なんでだほ? グレートなオーラが出てて、大事にしなきゃって思っちゃうほ?

なんでだほ? グレートなオーラが出てて、大事にしなきゃって思っちゃうほ?

![]() なんでだろうね?

なんでだろうね?

実はこの大包平、古備前の刀剣のなかではいい意味で相当変わっているんだよ。きめ細やかな地鉄や、上から下までむらなく明るく反射する刃文は、あまり古備前の刀剣にはないんだ。「偉大なる例外」と言っていいくらい。それに伝来も池田家で大切にされていた以前はよくわからない。

うーん、おそらくこの太刀を最初に見出した人は尊敬されるべき人だと思います。例外を認めて名刀とみなすのは「高い見識」と「風格を見極める判断力」、そしてこれらを自らの見解として発信する「大きな勇気」が必要です。たぶんこうして見出された美と大事にしなくちゃいけない気持ちには大きな関係があると思います。

謎が多い太刀だけど、それはそれで展示を見にきたお客さんにも想像を膨らませて一緒に考えてほしい、僕はそんな風に思うよ。

![]() しっぶー!。うん、僕も一緒に想像するほ。

しっぶー!。うん、僕も一緒に想像するほ。

酒井さん、またいいのがあったら話を聞かせてほしいほ。今度はユリノキちゃんも連れてくるほ。

今日は、ありがとうだほ!

![]() あいよ。また遊びにくるといいほ。あ、言葉うつっちゃた。

あいよ。また遊びにくるといいほ。あ、言葉うつっちゃた。

国宝 太刀 古備前包平(名物 大包平)は本館13室で4月8日(日)まで展示中だほ。

みんな見にきてほしんだほーっ!

カテゴリ:研究員のイチオシ、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2018年03月13日 (火)

私のお気に入りの1点(「アラビアの道ーサウジアラビア王国の至宝」より)

香炉、タイマー、ナバテア王国時代・前1~後1世紀頃、タイマー博物館蔵(本展No. 149)

「アラビアの道」展のほとんどの展示室に登場するもの──それは香炉です。この展示には古代から現代の約20点の香炉や香を焚いた祭壇が展示されています。

アラビア半島のオアシス都市タイマーで出土したナバテア王国時代のこの香炉は、砂岩を彫ってつくられたもので、わずかに丸みを帯びた形状が砂岩の質感と相まって温かみのある趣を醸し出しています。

アラビア半島では既に青銅器時代には香が焚かれていました。鉄器時代以降(前1200年頃~)の隊商都市からは、さまざまな香炉や香を焚いた祭壇が出土しています。古代の代表的な香は、アラビア半島の南西部に生育する低木からとれる樹脂香料、乳香と没薬(「アラビアの道」展第3章にて展示中)でした。これらは古代オリエント世界各地の神殿で神々に捧げられる神聖な香でもありました。新約聖書には、キリストの生誕に際して、東方三博士が黄金とともに乳香と没薬を贈り物として持参したことが記されています。

香炉、カルヤト・アルファーウ出土、1世紀頃、キング・サウード大学博物館蔵(本展No. 186)

前面にはクスト(インドなどが原産のオオホザキアヤメ科コストゥス属の植物の根茎か)という香料の名が刻まれている

No. 149のように四隅に角のある香炉や祭壇は青銅器時代よりレヴァント(シリア・パレスティナ)によくみられますが、アラビア半島の香炉にこのような角が作られるようになるのは、前6世紀頃の北西アラビアで、ちょうど新バビロニアの王ナボニドスが北西アラビアのオアシス都市タイマーに滞在した頃にあたります。この時、ナボニドスとともにやって来た人々の中には、ユダヤ人などレヴァント出身の人々も含まれていたようです。

タイマー出土の香炉(前6世紀頃、タイマー博物館蔵) ※本展には出品されていません。

その後、No. 149の香炉を作ったナバテア人が前4世紀頃に北西アラビアに台頭し、前2世紀には独自の王国を築いて香料貿易で栄えました。ナバテア王国は106年にローマ帝国の属州に組み込まれますが、そのローマ帝国の神殿でも、オリエント世界の影響を受けた角のある香の祭壇が使われていました。

イスラーム時代以降の香炉については、さまざまな形状・材質のものが残されています。モスクでも香が焚かれますが、古代のように神に香を捧げるという意味合いはありません。

香炉、ラバザ出土、7~10世紀、キング・サウード大学博物館蔵(本展No. 319)

香炉、ラバザ出土、8~10世紀、キング・サウード大学博物館蔵(本展No 318)

現在サウジアラビアで一般的に使われている香炉も、No. 149の香炉と同様、四隅が角状の形をしています。角は、香炉の見栄えを良くするだけでなく、誤って服などが火皿に入ってしまうのを防ぐ大切な役割を担っています。

香炉、リヤド、19世紀、サウジアラビア国立博物館蔵(本展No. 406)

現在も同様の香炉が使われ続けている

香炉の使い方は古代も現在も変わりません。まず、火皿の中に着火済みの炭を用意し、その上に少量の樹脂香料や香木をそのまま置くだけで、すぐに香り高い白い煙が立ち上ります。乳香と没薬、とりわけ前者は現在でもよく使われますが、最も好まれているのは、インド洋世界から輸入される伽羅と沈香です。その他、複数の香が調合されてつくられたものを含め、現在の家庭では多種多様の香が楽しまれています。

香を焚く準備─香炉の火皿に着火した炭を用意する(現代のサウジアラビアの香炉) ※本展には出品されていません。

現代のサウジアラビアで最も好まれている沈香(その高級品が伽羅と呼ばれるが、アラビア語では両者ともに「ウード」と呼ばれる) ※本展には出品されていません。

現代のサウジアラビアの香の店(リヤド)─香木などとともに、香油や香水も扱う

曜日・時間限定で開かれている表慶館前のアラブ イスラーム学院による遊牧民テントでは、香炉を含むアラビアの民具を手に取ってご覧いただくことができます(テントが開かれている時間はこちら)。こちらも是非どうぞ。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 徳永里砂(アラブ イスラーム学院研究員・金沢大学国際文化資源学研究センター客員准教授) at 2018年03月05日 (月)