1089ブログ

夏休み恒例の親と子のギャラリー、今年はNHK Eテレ「びじゅチューン!」とのコラボレーション企画です。びじゅつが大好きなみんなのために、「トーハク×びじゅチューン! なりきり日本美術館」(2018年7月24日(火)~9月9日(日))が、この夏、トーハクに期間限定でオープンします。

「びじゅチューン!」は、アーティストの井上涼さんが世界の「びじゅつ」を歌とアニメーションで紹介する番組。自由な想像力で美術の楽しみを広げてくれます。

今回の親と子のギャラリーは、「びじゅチューン!」に取り上げられているトーハク所蔵の作品をテーマに、複製や映像を使った体験型の展示です。キーワードは「なりきり」。絵に登場する人や、絵を描いた人になりきって、びじゅつの中で遊んでみましょう。

展示の始まる7月24日まで待てない人のために、今日はその中身をひとつだけご紹介します。

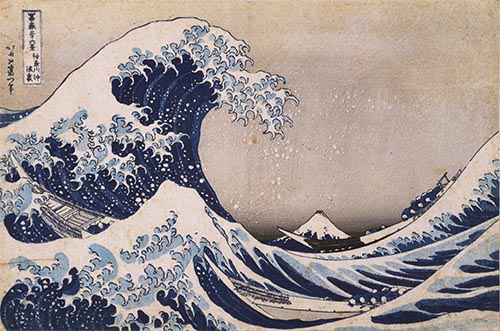

みなさんご存じの葛飾北斎による「冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏」。大きな波と富士山の、あの絵です。

冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏 葛飾北斎筆

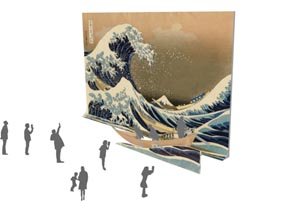

舟に乗った人のサイズと比べて見ると、「この波、どれだけ大きいんだ?!」と思いませんか? 「びじゅチューン!」では、「ザパーンドプーンLOVE」という曲で、富士山に恋した波が、大きく伸びあがってアピールしています。この作品のポイントである大迫力の波を、船乗りになりきって、リアルなサイズの映像で体感してみましょう!富士山への思いをさけぶと、声のボリュームに合わせて大きな波が起こります。

「体感!ザパーンドプーン北斎」 会場イメージ

このほか、「見返りすぎてほぼドリル」の見返り美人になってみたり、「夢パフューマー麗子」の麗子になりきってみたり、楽しい企画が勢ぞろい。

本館18室の「冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏」(8月19日まで展示)、「麗子微笑」を始め、「びじゅチューン!」に関連したほんものの文化財も展示されます。

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室長) at 2018年06月26日 (火)

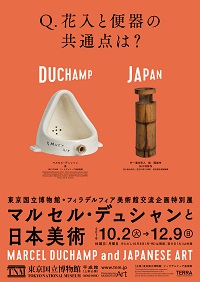

この秋は、トーハクでデュシャン! 「マルセル・デュシャンと日本美術」

今年のお正月のブログで、当館銭谷館長から今年の特別展ラインナップが紹介されました。

その中である展覧会について、「?!」と思われた方がおられたのではないでしょうか。

当館とフィラデルフィア美術館との交流企画として開催する「マルセル・デュシャンと日本美術」展(2018年10月2日(火)~12月9日(日) )です。

「日本美術の殿堂」と称されることもある当館で、「現代美術の父」と言われるマルセル・デュシャン(1887 - 1968)の展覧会をするのは異例です。

これは、当館が長年にわたってアメリカのフィラデルフィア美術館と交流があり、これまで「本阿弥光悦」展(2000年)、「池大雅と徳山玉欄」展(2007年)、「狩野派展」(2015年)に協力してきたいわば「お返し」として、フィラデルフィア美術館がアジア巡回する展覧会を開催することになったものです。

当館では、第1部をこのフィラデルフィア美術館の世界的に有名なデュシャン・コレクションからなる「デュシャン 人と作品」(The Essential Duchamp)とし、第2部として世界的に有名な(はずの)当館の日本美術コレクションで構成する「デュシャンの向こうに日本がみえる。」を併催、あわせて「マルセル・デュシャンと日本美術」として開催します。

ということで、現在10月2日の開幕に向けて準備を進めておりますが、4月のはじめ、当館の本展ワーキンググループチーフの松嶋室長、展示デザイナーの矢野室長、環境保存室の和田室長と私の4人が現地に行き、フィラデルフィア美術館の皆さんと展示や輸送などの打ち合わせをしてきました。

フィラデルフィアは、アメリカの東海岸、ニューヨークとワシントンDCの間あたりに位置し、アメリカ独立宣言の起草がなされた歴史ある都市です。

美術館本館前の階段は、映画「ロッキー」で主人公が上るシーンが有名で「ロッキー・ステップ」と呼ばれています。

私たちが訪問した日にちょうどシルベスタ・スタローン本人がフィラデルフィア市長とともに、ロッキーの銅像の前を訪れていました!

(会えませんでしたが……)

Photo by 108UNITED

ロッキーの銅像の前。かなり寄せてたモノマネの人はいました。

まずは、デュシャン作品の展示室へ。

Modern and Contemporary Art – Anne d’Harnoncourt Gallery (182), Marcel Duchamp, The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (The Large Glass), 1915-1923, oil, varnish, lead foil, lead wire, and dust on two glass panels. © 2012 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris / Succession Marcel Duchamp. Photo: Philadelphia Museum of Art.

※画像が小さいのは「オトナの事情」です

フィラデルフィア美術館のデュシャンコレクションはこちらをご覧ください。 ※下へ送っていくと「Marcel Duchamp」とありますのでそこをクリック!)

ここには、デュシャンの主要2作品である通称「大ガラス」そして、「遺作」が展示されています。いずれもここからは動かすことができないので、東京には持ってこられません。

※「大ガラス」は東京大学の駒場博物館からレプリカ(東京版)をお借りします。

※「遺作」は映像でご紹介する予定で、今フィラデルフィアで映像制作中です。

会議では、作品の展示・輸送、また保険や契約関係、展覧会関係の出版物、そして展覧会の広報について話し合いました。

フィラデルフィア美術館からこれらデュシャン作品やアーカイヴ資料がまとまって館外で公開されるのは初めて、とのことで、特に当館の環境面については、細かいところも説明し、必要な措置を確認しました。展示についての会議では、立体、紙・素描・版画、絵画それぞれの専門分野の保存修復担当の方々、貸与担当レジストラーの方、展示部の方々、そしてデザイナーの方と個々の作品の展示方法や展示台の素材、サイズなど、話し合いは詳細に及びました。

メールのやり取りではなく実際に担当それぞれの方とお会いすると、お互いざっくばらんにお話しできます。

展覧会のコンセプトについて熱く語る担当学芸員のマシュー・アフロンさん。秋の特別展期間には講演会もお願いしています。

展示について、デザイナーのジャックさん、レジストラーのウェインさん、展示部のヤナさんに、当館矢野デザイン室長が当館案の詳細を説明、検討しています。

先方からはなかなか厳しい質問も……

ミーティングの後、フィラデルフィア美術館ティモシー・ラブ館長とマシューさんにインタビュー。

展覧会について語っていただきました。

ティモシー・ラブ館長。今回の「The Essential Duchamp」展アジア巡回の発案者です。

動画は会期前に公開しますので気長にお待ちください……

短い訪問でしたが、秋に向けて有意義な話し合いができました。

自主企画展の「マルセル・デュシャンと日本美術」、今後も準備の状況を少しずつご報告していきたいと思います。

どうぞご期待ください!

カテゴリ:2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 鬼頭智美(広報室長) at 2018年06月15日 (金)

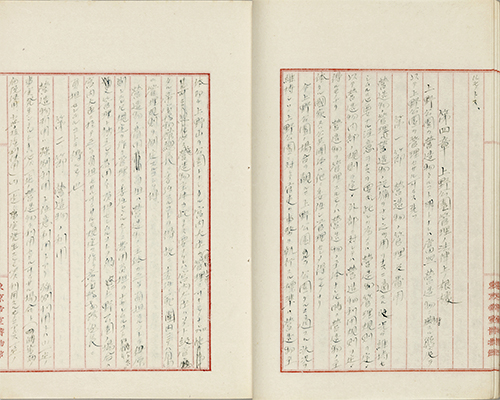

平成24年(2012)の森鷗外生誕150周年に、特集として「帝室博物館総長森鷗外」(2012年7月18日(水)~9月9日(日) )を開催しました(リーフレット)。この展示の事前調査の副産物が鷗外の自筆手稿「上野公園ノ法律上ノ性質」(図1)です。罫紙で20ページに及ぶ長文の無署名手稿が鷗外自筆であることを、筆跡と当時の博物館をめぐる状況から突き止めたものです。鷗外の筆跡はどこにでもあるものではありませんから、新聞紙上でも大きく取り上げていただきました。

図1:上野公園ノ法律上ノ性質(部分) 森鷗外筆 大正9年(1920)

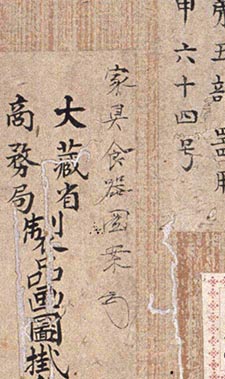

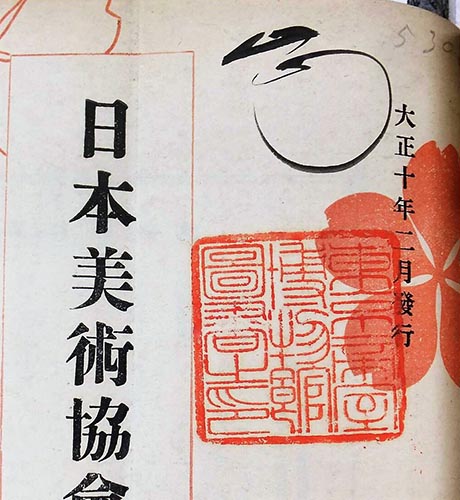

眼が慣れた、というのでしょうか、以来、館内のさまざまな資料を見ていると、鷗外の筆跡が見えてくるようになりました。『大蔵省商務局製品画図掛員考案図式』の表紙に書き込まれた「家具食器図案」の文字と鷗外の花押(図2)を見つけたのは、この資料を他館に貸し出すために状態のチェックをしていた時でした。博物館時代の鷗外の業績として知られる正倉院拝観資格の拡大について調べていて、拝観者の感想文を収録した『日本美術協会報告』の表紙(図3)に大きな鷗外の花押があるのを見た際には思わず「やっぱり読んでいたんですね、森総長!」と心の中でつぶやきました。

図2:書き込まれた鷗外の文字「家具食器図案」と花押

図3:『日本美術協会報告』の表紙にある大きな鷗外の花押

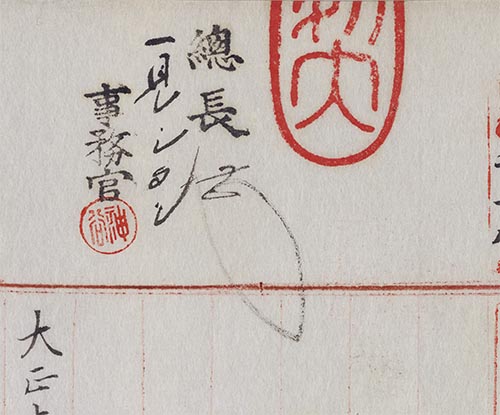

しかし、何といってもいちばん印象深いのは『大正十一年京都奈良両館録』に残された、亡くなる三週間ほど前の短い一言です。同年6月14日、美術書『蕪村画集』が京都帝室博物館に寄贈された旨を報じる文書が東京に届きました。東京帝室博物館の事務官はただちにこれを館内で回覧したのですが、総長鷗外はいつもの決裁済みの花押の他に「一見シタシ」と書き入れたのです(図4)。実はこの画集は前の週に東京にも届いていて、書類上は総長による寄贈受け入れの決裁もされていたのですが、14日の時点でそれは鷗外の記憶になかったようです。

図4:総長鷗外の決裁済み花押の他に書き入れられた「一見シタシ」の一言

健康が悪化していた鷗外は自分の死期が近いことをよく知っていたはずで、そんな中で「一見シタシ」と書いた心境は、どんなものだったのでしょう。実際、鷗外は翌日から病床につき、館に戻ることのないまま、7月9日にその生涯を閉じました。

この5年ほどの間に新たに見つけた鷗外の筆跡は、いずれも断片的なものですが、本人の日記や書簡、さらに同時代の資料をていねいに見比べてゆくと当時の鷗外、そして博物館の仕事の様子を少しずつ明らかにすることができます。今回の特集「帝室博物館総長森鷗外の筆跡」(2018年5月15日(火)~7月8日(日))を通じて、歴史的な資料を突き合わせて隠れた事実を解き明かしてゆく面白さを感じていただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 田良島哲(博物館情報課長) at 2018年05月29日 (火)

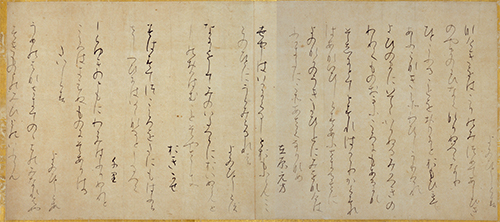

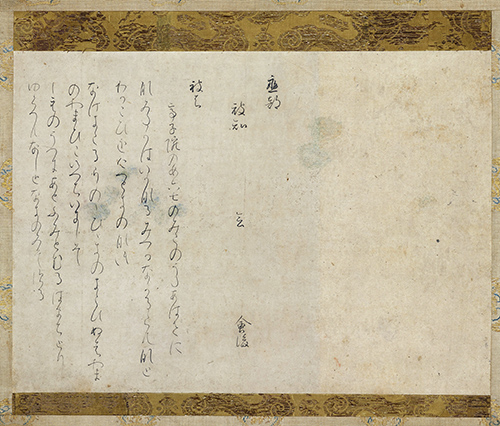

現在、本館特別1室で、特集「ひらがなの美-高野切-」を開催中です(7月1日(日)まで)。「高野切(こうやぎれ)」は、『古今和歌集』の現存する最古の写本です。豊臣秀吉(1537~98)がその一部を高野山に下賜したため、「高野切」と呼ばれるようになりました。日本の書の歴史にとって基本の作品であり、その完成された仮名の美しさは、現代のわれわれが使う「ひらがな」の形のもとであると考えられています。

重要文化財 古今和歌集巻十九断簡(高野切) 伝紀貫之筆 平安時代・11世紀 森田竹華氏寄贈

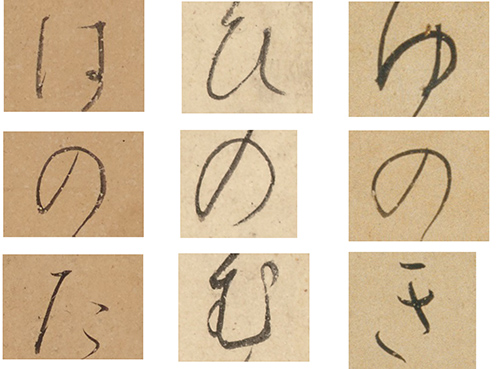

筆者は、紀貫之(872~945)と伝称されてきましたが、実際は平安時代・11世紀の作で、三人の筆者によって寄合書(よりあいがき、分担して書くこと)されています。その三人を、第一種、第二種、第三種と呼び分けます。

左の列:第一種、真ん中の列:第二種、右の列:第三種のひらがな

このように並べてみると、三人の書が違うのがわかります。「の」の字は少しずつ形が違っているものの、どれも「ひらがな」の手本となるような美しい形です。また、線質をみると、第一種と第三種はすっきりとした筆線ですが、第二種はかすれる部分も見られて力の入れ方が統一ではありません。今回の特集では、「高野切」の三人の筆跡をより近くで見ていただけるようなケースに展示しました。三人の仮名を見比べてみてください。

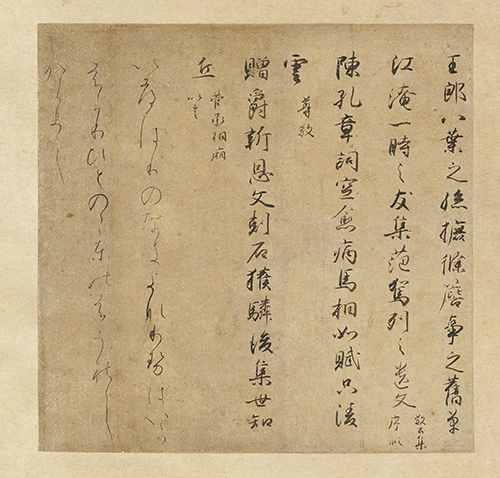

重要美術品 大字和漢朗詠集切 伝藤原行成筆 平安時代・11世紀 森田竹華氏寄贈

この画像は、第一種の筆者による、別の作品です。薄茶色の染紙に、金銀や雲母の砂子を散らした装飾料紙を使っています。『和漢朗詠集』を書写していて、右から漢詩、左の三行の仮名は和歌です。仮名部分は、「高野切」とは趣を変えているようにみえます。「高野切」の三人の筆者は、それぞれ能書(のうしょ、書の巧みな人)として活躍していたようで、別の作品もいろいろと現代に伝わっています。

興風集断簡(名家家集切) 伝紀貫之筆 平安時代・11世紀 森田竹華氏寄贈

この作品は、「高野切」第二種とよく似ています。第二種の書をよく学んだ別の人物によるものと思われます。第二種の書と形は似ていますが、筆線が細いのが特徴的です。繊細な仮名と、浮遊する飛雲の模様が調和しています。

「高野切」やその三人の筆者の書は、それぞれ名筆として、後奈良天皇や後西天皇をはじめとする歴史上の人々が愛好し大切にしたため現代まで伝わってきたものです。今回の特集では、「高野切」と、その三人の筆者の別の作品、さらに、三人の書に類似する作品をご紹介しています。「高野切」の時代の「ひらがな」の美しさを、ぜひご堪能ください。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(東京国立博物館百五十年史編纂室長) at 2018年05月22日 (火)

東京国立博物館では、国際博物館の日にちなんで恩賜上野動物園、国立科学博物館と連携し、毎年一つの動物に焦点をあて、「生きている動物」、「動物の標本・骨格」、「美術になった動物」をテーマに各施設をめぐっています。

本年度はサルをテーマに5月13日(日)、ツアーを実施し、上野動物園→科博→トーハクの順にめぐりました。

まずは上野動物園で動物解説員の小泉祐里さんと「ニホンザル」「テナガザル」の生体を観察します。

上野動物園でニホンザルを観察

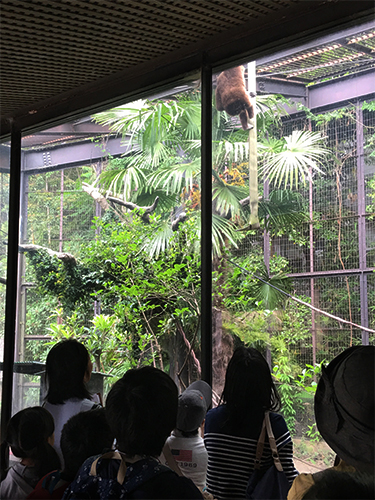

上野動物園でテナガザルを観察

事前に実地踏査をしたときには振り向いてくれず、ヒーターの前で温まっていたテナガザルの老夫婦は、ここぞとばかりに、ぶらさがり・移動・ブラキエーション(枝渡り)を披露してくれました(感謝!)。

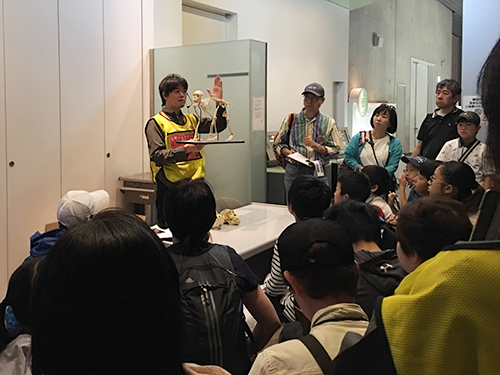

次に国立科学博物館に移動して藤田祐樹研究員と「テナガザル」「ニホンザル」「アカゲザル」などの骨格標本を見学しました。

国立科学博物館で標本を見学

国立科学博物館で展示室内を見学

サルっぽいサルとヒトっぽいサルの違い(足の骨、骨盤、手の形、足の形、肩幅、胸郭、頭の大きさなどなど)に、なるほどなぁ~と納得です。

お口の周りが前にでているのがサルっぽい感じだということを、私たちは無意識に理解していたことも発見のひとつでした。

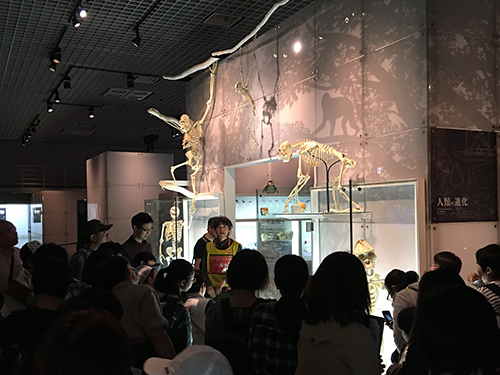

次にトーハクへ移動し、わたくし小島が、重要文化財「埴輪 猿」(平成館考古展示室)~親と子のギャラリー「サルのひろば」(平成館企画展示室)~重要文化財「老猿」(本館18室)をご案内いたしました。

美術作品について、生物学や形態人類学などの観点から小泉さん、藤田さんにも話していただき、いつものトーハクとは違う解説となりました。

考古展示室で「埴輪 猿」を解説

最後は、お客様の「ぎもん・はっけん!」を書いてくださった付箋を前に、講師3人で質問にお答えしました。

トークセッションの様子

あいにくの曇り空でしたが、ギリギリ降らずに無事にツアーは終了です。

上野ならではのこのツアー、来年度のテーマは鋭意計画中です。

どうぞお楽しみに。

重要文化財「埴輪 猿」

平成館 考古展示室 2017年12月19日(火)~2018年6月3日(日)

親と子のギャラリー サルのひろば

平成館 企画展示室 2018年4月17日(火)~2018年5月20日(日)

重要文化財「老猿」

本館18室 2018年5月8日(火) ~ 2018年9月9日(日)

| 記事URL |

posted by 小島有紀子(教育講座室) at 2018年05月15日 (火)