1089ブログ

特別展「国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅」(3月26日(火)~6月2日(日))は、4月17日(水)午後、来場者10万人を突破しました。多くのお客様にお運びいただきましたこと、心より御礼申し上げます。

記念すべき10万人目のお客様は、東京都豊島区からお越しの田中渉悟さん。田中さんには記念品として、本展図録と絵葉書、マスキングテープなど、本展オリジナルグッズを贈呈しました。

特別展「国宝 東寺」10万人セレモニー

右から、当館館長の銭谷眞美、田中さん、そしてトーハクくんもお祝いに駆けつけました!

田中さんは、日本文化や東洋哲学にご興味をお持ちとのこと。トーハクに何度もいらしてくださっているそうです。今日はお着物でビシッとキメてご来館くださいました!

「両界曼荼羅図を目当てにきました。仏像も好きなので、仏像曼荼羅を見るのも楽しみです」とお話しいただきました。

4月21日(日)まで、重要文化財 両界曼荼羅図(甲本)金剛界 が展示中です。そして4月23日(火)からは、国宝 両界曼荼羅図(西院曼荼羅〈伝真言院曼荼羅〉)が展示されます(5月6日(月・休)まで)。話題の尽きない特別展、どうぞお早めにご来場ください!

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2019年04月17日 (水)

春ですね。当館の庭園(5月19日<日>まで開放中)では、次々と新しい花が咲き、彩り豊かな季節を迎えています。

少し暖かくなって、お散歩したり、デートに繰り出すのにはとても良い季節です。

お休みの日に、どこへ行くか迷ったら、3月26日に開幕した特別展「国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅」を見に行きませんか?

平成館外観

少しだけ、展示室を覗いてみましょう。

第1会場 展示室入口

入口からもうすでに有難い感じです。なんとなく高揚してきます。

第1章「空海と後七日御修法」。

ん? ごしちにちみしほ? 儀式の名前のようですが、なんだか難しそうな響きです…。

展覧会公式ウェブサイトには、こう書かれています。

「空海は、正月に宮中で修される後七日御修法を始めました。現在は東寺で行われますが、真言宗で最も重要で、かたく秘された儀式です。」

わかったような、わからないような…。

展覧会図録から一部抜粋すると、

「後七日御修法では国家の安泰とともに、天皇の安穏を祈るために天皇の衣を置いて加持祈祷する。道場内には五つの壇を設け、五大尊像や十二天像を掛けたことが知られる。」(本展図録10ページより抜粋)

うーむ、やはり図録を読んだだけでは、堂内の配置などがよくわかりません。

そこで! 展示室では後七日御修法の堂内の様子を再現しています!

おお! こういう場所で儀式が行われるのね!

なんだか、秘密の空間を垣間見てしまったようでドキドキします。

ちなみに、絵画担当の沖松研究員に聞いたところ、

本章で見逃せないもののひとつは、国宝「十二天像」だそうです。

詳しくは、沖松研究員のブログ(近日公開)をお楽しみに!

国宝 毘沙門天(びしゃもんてん)・伊舎那天(いしゃなてん)・帝釈天(たいしゃくてん)・火天(ひてん)(十二天像のうち)

平安時代・大治2年(1127) 京都国立博物館蔵

(展示期間:3月26日(火)~4月21日(日))

十二天像は、3期に分けて4点ずつ展示されます。

(上記画像右奥に見える、軸装されていないものはパネル展示です。かなり精巧なので、筆者は最初本物と見間違いました(汗)。)

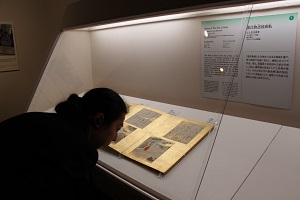

さて、第2章「真言密教の至宝」の見どころは、なんと言っても両界曼荼羅図(りょうかいまんだらず)!

空海は、師の恵果(けいか)から贈られた彩色の両界曼荼羅を日本に持ち帰りました。その重要な曼荼羅図は、損傷が進んでしまったために何度か転写されたといいます。

現在展示中の両界曼荼羅図(甲本)(金剛界。4月21日まで展示)は、その表現様式から第二転写本に相当するものとみなされ、大変貴重なものです。

余談ですが、この展示ケースの右隣に、曼荼羅の配置図を示したパネルが掲示されています。

曼荼羅の配置図パネルと、解説中の沖松研究員

沖松研究員曰く「このパネルを作るのに、こんなにも多くの尊名を正確にパソコンで打ち込んでくださった方に感謝。そして、その校正作業は大変でした…(遠い目)」とのこと。

それだけ多くの尊像が描かれている、ということを物語るエピソードでした。

第1会場を出ると、強烈に惹かれるミュージアムショップが。しかし、通り過ぎてどんどん進みます。

第3章「東寺の信仰と歴史」の見どころは、国宝 兜跋毘沙門天立像(とばつびしゃもんてんりゅうぞう)!

国宝 兜跋毘沙門天立像

中国 唐時代・8世紀 東寺蔵

兜跋というのは、現在のトルファン(新疆チベット自治区)のことと言われています。

兜跋毘沙門天はインドではなく中国で生まれた尊像で、8世紀末に中国でつくられた本像は、日本にもたらされたのち、平安京の羅城門に安置されました。

鎖を編んだ金鎖甲を身に着けていますが、その複雑で精巧な編まれ方に思わず釘付けになります。

本像のオリエンタル・アイズに魅了されてしまう方も多いはず!

そして、キターーーー!!!

第4章「曼荼羅の世界」。

重要文化財 五大虚空蔵菩薩坐像(ごだいこくうぞうぼさつざぞう)

中国 唐時代・9世紀 東寺蔵

東寺の子院である観智院(かんちいん)に安置されているお像で、5体揃って東京で公開されるのは初めてのことです。

獅子・象・馬・孔雀・迦楼羅(かるら)の上に鎮座する珍しい形式で、5体すべてが現存する本像は、制作当時の姿を伝えるとても貴重な作例とのこと。

愛らしい動物の姿に、心がほっこりしてしまうお像です。

さあ、次の展示室へと歩みを進めると…、

つ、遂にお出ましになりました! 「仏像界イチの美男子」で名高い国宝 帝釈天騎象像(たいしゃくてんきぞうぞう)! 2011年に開催された「空海と密教美術」展以来、8年ぶりに東京にいらしてくださいました。(やっと逢えたね、と語りかけてくださっているような…!)

国宝 帝釈天騎象像 平安時代・承和6年(839) 東寺蔵

ここでは、東寺様の寛大なるご厚情により、なんと写真撮影ができるのです!(※個人的な利用目的に限ります。)

ああ、360度どこから拝見しても美しい…!

でも、写真ばかりに気をとられてはなりません。

帝釈天騎象像と向き合うように広がる仏像曼荼羅のパワーを、じっくりとご堪能ください!

え? 仏像曼荼羅の写真は載せないのかって?

それは、ご自身の目で、確かめにいらしてください!

会期中、一部展示替えがあります。

お目当ての作品、特に絵画と書跡の展示期間の詳細は、作品リストをご覧ください。

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2019年04月10日 (水)

絹の生産は日本の重要な伝統産業の一つです。明治・大正期には生糸は貴重な外貨獲得のための輸出品として日本の近代化を支える存在でした。

明治時代以降の歴代の皇后陛下は、絹の生産の奨励、振興のために、宮中でご養蚕を手がけてこられました。

皇后陛下によるご養蚕は、昭和後半期に入って日本の養蚕業が急速に衰退してゆく中でも、日本の伝統文化を守るために、連綿と続けてこられました。

現在本館特別4室・特別5室で開催中の特別展 御即位30年記念「両陛下と文化交流―日本美を伝える」(4月29日(月・祝))まで)では、皇后陛下とご養蚕に関わる作品が展示されています。

会場入口

養蚕天女 高村光雲作 大正13年(1924) 宮内庁三の丸尚蔵館蔵 3月31日まで展示

日本の近代彫刻を牽引し、帝室技芸員にも任命された高村光雲(1852~1934)が桜材から彫り出した養蚕の女神の像です。

大正13年(1924)の皇太子(のちの昭和天皇)のご成婚の際に、貴族院より皇太子妃(のちの香淳皇后)に献上されました。

蚕蛾を表した冠を被り、左手で薄衣を軽くつまみ上げ、右手に持った繭を愛おしむように見つめています。

繭は中央が少しくびれており、純国産種の繭である小石丸を表したものとみられます。

小石丸は飼育が難しく、取れる糸の量が少ないため、存続の危機にありましたが、皇后陛下の手によって守り育てられました。

小石丸の細く繊細な糸は、正倉院に伝わる古代裂の復元模造や、鎌倉時代の絵巻物の修復にも用いられ、日本の伝統文化の継承を陰で支えています。

(左)赤縮緬地吉祥文様刺繍振袖 昭和10年(1935)

(右)黒紅綸子地落瀧津文様振袖 昭和13年(1938)

ともに宮内庁侍従職所管 3月31日まで展示

さて、日本と同じく絹産業が盛んであったフランスとわが国との間には、浅からぬ縁があります。

近代化の過程で日本はフランスから多くを学びましたが、19世紀半ばにヨーロッパで蚕の病気が蔓延し、フランスの養蚕が壊滅の危機に瀕した際には、日本から蚕種が送られ、フランスの絹産業を救いました。

平成26年(2014)にフランスのパリで皇室と日本の絹文化を紹介する「KAIKO」展が開催されました。

同展に出品された天皇陛下が御幼少時にお召しになった振袖は、本展が国内では初の公開となります。

イヴニングドレス、コート 昭和時代・20世紀 宮内庁侍従職所管 3月31日まで展示

天皇皇后両陛下が、日本の伝統文化の継承と振興に果たしてこられた足跡を、この機会に広く知っていただければと思います。

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 今井敦(調査研究課長) at 2019年03月20日 (水)

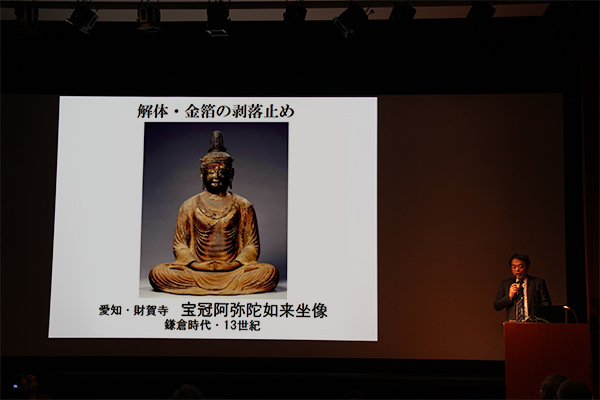

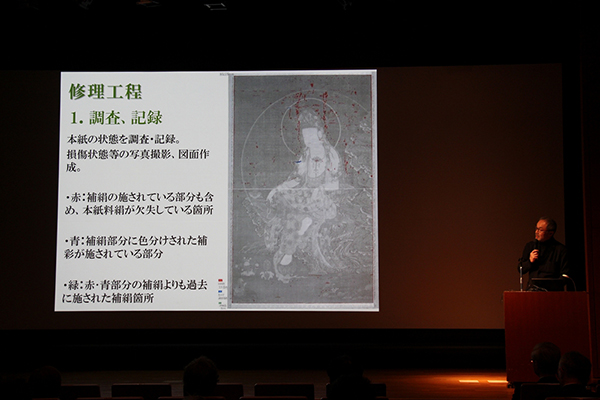

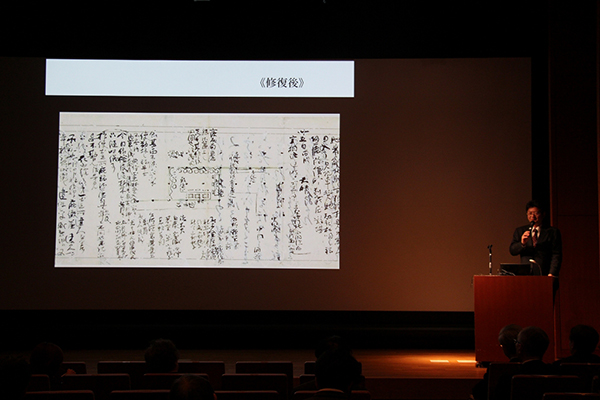

住友財団修復助成30周年記念 特別企画「文化財よ、永遠に」報道発表会実施!

2019年10月1日(火)~12月1日(日)、当館本館特別5室・特別4室にて

住友財団助成30周年記念特別企画「文化財よ、永遠に」を開催します。

公益財団法人住友財団では、文化財の維持・修復の費用を助成しています。

その事業が間もなく30年を迎えるのを記念して、助成の対象となった文化財をご覧いただく企画を泉屋博古館(京都)、泉屋博古館 分館(東京)、九州国立博物館、当館の4会場で同時期に開催します。

3月18日(月)に4展覧会合同の報道発表会を行いました。

まずは、主催者を代表して住友財団 常務理事の蓑康久よりご挨拶いたしました。

住友財団 常務理事 蓑康久

そして、展覧会全体の概要と住友財団の助成についてご説明しました。

文化財は心の豊かさの源であり、文化財を通し国境を越えた異文化に触れることで相互理解を深めることができ、

人類共通の財産である文化財を守り次の世代に継承することが私たちの責務であること、

また財団では、国内外の彫刻・絵画・書跡・典籍・古文書・工芸品・考古資料・歴史資料などの美術工芸品の修復を行っていることをご説明しました。

【みどころ1】 全国4会場で同時期開催!

仏像・絵画・文書・歴史資料など多彩な修復作品を一挙公開します。

*各会場で異なる作品約30件を展示します。

【みどころ2】 修復によって蘇った名品の数々

国宝5件、重要文化財22件のほか、全国各地で大切に守り伝えられてきた名品を一挙公開(地方自治体指定文化財を含む約50件)します。

【みどころ3】 世界最高水準の文化財修復技術の真髄

古くより伝わる伝統技術を軸に、最新の科学技術を活用した英知の結晶により、木・紙・絹など脆弱な材質の文化財が蘇ります。

【みどころ4】 自然災害による損傷を乗り越えた文化財

阪神淡路、能登半島、東日本、熊本など、大地震によって被災した文化財の状況とその修復を紹介します。

つづいて、開催館の4館より各展覧会のみどころをご紹介しました。

はじめに、当館学芸企画部企画課長 浅見龍介より解説いたしました。

東京国立博物館 学芸企画部企画課長 浅見龍介

東京国立博物館(会期:2019年10月1日(火)~12月1日(日))

日本の各地には多くの仏像が残っています。

山間地などにひっそりとまつられる仏像からは、地域の人たちの思いが伝わってきます。

東日本大震災や能登半島地震で被災した仏像を含め、大切に守り伝えられてきた仏像を展示します。

次に、泉屋博古館分館 分館長 野地耕一郎より解説いたしました。

泉屋博古館分館 分館長 野地耕一郎

泉屋博古館分館(会期:9月10日(火)~10月27日(日)【 前期:9 月10 日(火)~ 9 月29 日(日)後期10 月1 日(火)~10 月27 日(日) 】

今に伝わる文化財は、その時代の修復や保存技術によって守られ、長い間の劣化や、天災による損傷をくぐり抜けてきました。

現代の技術によって近年修理された国宝や重文を含む絵画や工芸品約30点とその修復過程を紹介します。(前後期で展示替えがあります)

続いて、泉屋博古館 館長 廣川守より解説いたしました。

泉屋博古館 館長 廣川守

泉屋博古館(会期:9月6日(金)~10月14日(月・祝))

千年を超え日本の政治文化の中心であった京都。平安から江戸時代まで、この地に遺された彫刻、絵画、文書は膨大な数にのぼります。

修復を終え面目躍如たる名品の数々が一堂にならびます。また、修復により受け継がれる修復技術とその精神にもスポットをあてます。

最後に九州国立博物館 学芸部長 小泉惠英より解説いたしました。

九州国立博物館 学芸部長 小泉惠英

九州国立博物館(会期:9月10日(火)~11月4日(月・振休))

九州・沖縄に伝わる考古、絵画や彫刻など、約30点をご紹介します。

対外交流の盛んな九州ならではの文化財や近年の自然災害で被災した仏像などを通して、これらを守り継いできた人々の思いを見つめます。

貴重な文化財は、それを大切に守り伝えようとする人々の意志と先人たちの知恵をあつめた卓越な修復技術に支えられながら、多くの人々の「思い」がこめられて、長きにわたり伝えられてきました。

各会場でその軌跡を一挙にご紹介いたします。

この機会にぜひ、修復された文化財の素晴らしさにとともに、修復の意義を感じ取っていただきたいと思っております。

今秋は、全国4会場で修復展が熱いです!

どうぞお楽しみに。

カテゴリ:特別企画

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2019年03月19日 (火)

特別展 御即位30年記念「両陛下と文化交流―日本美を伝える―」開幕

3月5日(火)、特別展 御即位30年記念「両陛下と文化交流―日本美を伝える―」が開幕しました。

本展は、天皇皇后両陛下が担われた文化交流を辿る展覧会です。

諸外国をご訪問された際に紹介された宮内庁所管の皇室ゆかりの美術品、

皇后陛下が大切にされてきたご養蚕の伝統と日本文化の関わりを紹介します。

また、展覧会の冒頭では天皇陛下御即位に際して制作された「悠紀・主紀地方風俗歌屏風」(ゆき・すきちほうふうぞくうたびょうぶ)をご覧いただけます。

悠紀地方風俗歌屏風は本日から3月31日(日)までの展示、主紀地方風俗歌屏風は4月2日(火)から展示します。

会場は本館1階の特別4室・特別5室です。

まずは第1会場の特別5室の展示風景をご紹介します。

第1会場入口

松竹薔薇蒔絵十種香道具(まつたけばらまきえじっしゅこうどうぐ) 江戸時代・18世紀 宮内庁三の丸尚蔵館蔵 展示期間:3月5日(火)~31日(日)

小栗判官絵巻(おぐりはんがんえまき) 岩佐又兵衛筆 15巻のうち2巻(巻第十、巻第十五) 江戸時代・17世紀 宮内庁三の丸尚蔵館蔵 ※会期中に巻替有

源氏物語図画帖(げんじものがたりずがじょう) 伝土佐光則筆 江戸時代・17世紀 宮内庁三の丸尚蔵館蔵 ※会期中に場面替有

養蚕天女(ようさんてんにょ) 高村光雲作 大正13年(1924) 宮内庁三の丸尚蔵館蔵 展示期間:3月5日(火)~31日(日)

次に第2会場の特別4室の展示風景です、

こちらでは国内の美術館、博物館に行幸啓(ぎょうこうけい)のご様子のほか、

外国ご訪問の際の写真パネルを展示しています。

第2会場展示風景

本展を通して、皇室が大切に守り伝えてきた「日本の美」をぜひ感じてください。

会期は4月29日(月・祝)までです、ぜひお見逃しなく。

※会期中に展示替があります

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 柳澤想(広報室) at 2019年03月07日 (木)