1089ブログ

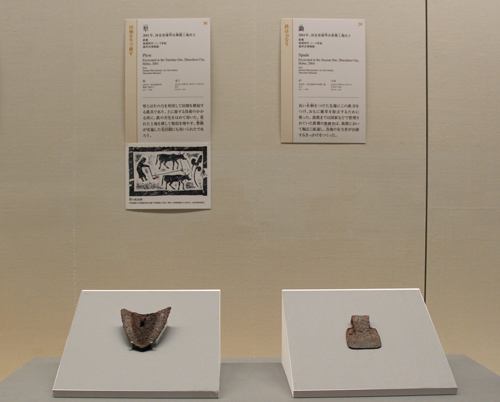

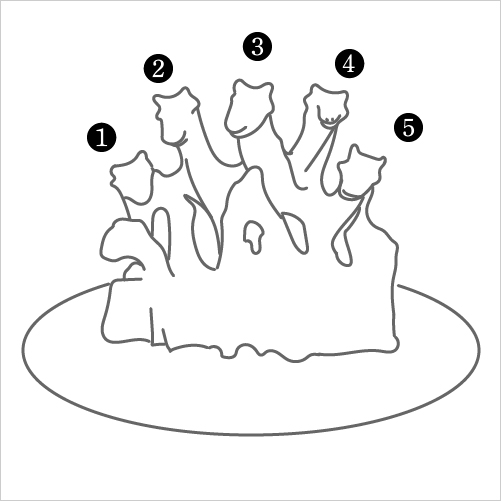

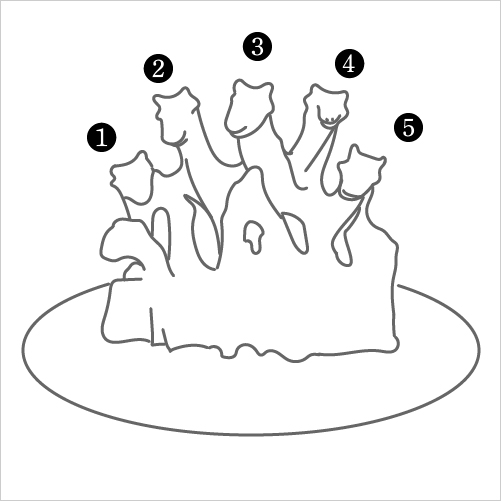

展示されている三国志の時代の農具 左:犂(からすき)右:鋤(すき)

私は横山光輝(よこやまみつてる)さんの漫画『三国志』を読んで育った世代で、実家には全60巻ありました。

もちろんコーエーテクモゲームスの「三國志シリーズ」も、楽しませていただきました。

そのため今回の特別展「三国志」に少しでも関われたのを光栄に思っています。

今、縁あって日本列島の古墳時代を当館では担当していますが、その古墳時代のはじめに併行する時代が、中国大陸の三国志の時代です。

私が学生の頃より専門に研究を続けてきたのが、古墳時代の鉄で作られた農具です。

そのこともあり、本展の図録で執筆を担当したのが、鉄製の農具でした。

一見すると農具は鉄の塊にしかみえない、他の作品と見比べてみると見栄えもしない面白みのない遺物です。

しかし、私が農具の研究を続けてきたのは、古墳時代の日本列島において重要な遺物であると思っていたからです。

今回執筆することになり調べてみると、三国志の時代の農具についても日本列島と同様に、当時の社会を考えるうえで重要な遺物だと知りました。

なぜならば鉄製の農具は、これまでの石製や青銅製の農具と比べて、各段に使い勝手がよく、鋤(すき)なら良く掘ることができるからです。

また、鎌であればよく切れるので効率よく収穫することができます。

当時の権力者は、この便利な道具をいかに管理して生産に活かすか、ひいては社会や政治にどのような影響力を及ぼしうるかを考えていました。

現在ホームセンターで買えるような鋤や鎌とは、全く社会的な位置づけが異なっていたのです。

鋤

鉄製 後漢時代・1~3世紀 2004年、河北省涿州市家園工地出土 涿州市博物館蔵

鋤は長い木柄をソケットに装着して、主に雑草を除去し、田の畔切り(あぜきり)などに使われました

実際、中国大陸では前漢の時代まで鉄製の農具は、民間の大きな製鉄業者や、鉄の専売制で中央集権化を図る国家によって管理されていました。

それが後漢の時代にはいると、その厳密な管理体制が崩れ、一般村落レベルでも鉄製の農具が自給できるようになります。

その結果、国家の社会に対する支配は大きく後退することになり、在地の有力者が台頭するきっかけをつくったのです。

三国志の時代のように混沌とする時代が生まれたひとつの背景には、鉄製農具など鉄の管理体制の変化があったと考えられます。

犁

鉄製 後漢時代・1~3世紀 2001年、河北省涿州市燕趙工地出土 涿州市博物館蔵

後漢末になると牛の力を利用して土を耕しました。その土に接するところに、犂をはめました

三国志の時代で群雄割拠する武将達のうち、農業を大切に考えていた武将が曹操(そうそう)でした。

曹操が大きな力を得た背景のひとつに、当時としては画期的な屯田制(とんでんせい)の導入が挙げられます。

農民に荒れた土地を与え開墾させ、税収を得て経済的な基盤を整えることに、曹操は成功しました。

その屯田制にも使われたであろう犁(からすき)も、今回の特別展「三国志」では展示していますので、どうぞご覧ください。

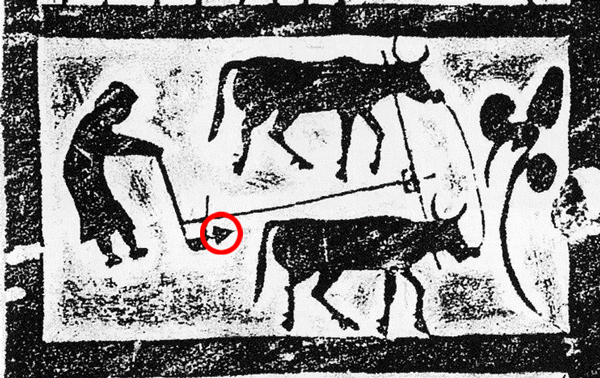

犂の利用方法。牛2頭の力で耕します。赤丸が犂です ※パネル展示のみ

出典:中国画像石全集編集委員会編『中国画像石全集5 陜西、山西漢画像石』(2000年、山東美術出版社)

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」

2019年7月9日(火)~9月16日(月・祝)

平成館 特別展示室

カテゴリ:研究員のイチオシ、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 河野正訓 (考古室) at 2019年08月15日 (木)

特別展「三国志」の出品作品のなかで、私のおすすめの一つは「羊尊(ようそん)」です。

一級文物 羊尊

青磁 三国時代(呉)・甘露元年(265) 1958年、江蘇省南京市草場門外墓出土 南京市博物総館蔵

この作品は、紀年の明らかな呉の青磁の代表作として知られてきた知る人ぞ知る名品。

呉は、積極的な海上交易と肥沃な土地を礎に、長江下流域から南は現在のベトナム北部のほうまで広く勢力を拡大しました。この呉で量産されたのが、青磁です。

武器だけじゃない、呉の人々の暮らしがこの展覧会を通してリアルに見えてきます。

呉の青磁、いったいどこがすごいのか?といえば、とにかくこの羊の「胸」と「おしり」を見ればわかります。

この羊、胸と臀部(でんぶ)を別々につくり、お腹の部分と前後で接合しています。

頭と脚はその後でくっつけたものでしょう。

臀部を見ると、焼成時に置いた痕跡が残っており、窯のなかで頭を上に、臀部を下にして焼いた様子がわかります。

羊尊の「おしり」に残る目跡

秀逸なのは、豊満なその胸とおしりのかたち。

いまから2000年近くも昔に無名の陶工がつくったものですが、これだけのびやかでたくましい造形力をそなえた作例はさすが中国とはいえ、唯一無二です。

圧倒的な存在感を放っています。

しかし、この作品を初めてご覧になった方は「え?これも青磁?」と不思議に思われたのではないでしょうか?

やきものの表面を覆っているはずのガラスの釉はとても薄く、草緑色をしています。

もっと薄いところは、灰茶色の胎土の色とほとんど変わらないように見えます。素朴な印象で、「青磁」とは程遠く感じられるのではないでしょうか。

三国時代の青磁はいわば、初期的な姿です。

羊尊もよく見ると、頭に孔が開いていて、お腹には羽のようなものが刻まれています。

何のためにつくられたものなのか、実際のところよくわかっていません。

ほかにも、壺の上に楼閣が立ち、犬や鳥、亀などの動物が配された不思議な「神亭壺(しんていこ)」と呼ばれるものもあります。

一級文物 神亭壺

青磁 三国時代(呉)・鳳凰元年(272) 1993年、江西省南京市江寧区上坊墓出土 南京市博物総館蔵

こうしたうつわは、みな墓に納められた「明器」と考えられています。

身近な家畜や、龍や鳳凰、さらに羽の生えた羊など空想上の動物がモチーフになったのは、当時の呉の人々の死生観や宗教観に基づくためでしょう。

そもそも、やきものは高価な金銀やガラス、玉などの器の代用品として主に墓に埋納されるためのものでした。

今日のように、清潔で軽くて丈夫な磁器が日用の飲食の器として広く人々の手に届くようになるのは、唐時代以降、ずっと後のことです。

それでも呉の青磁、じーっと見ているとなかなかしっとりと味わい深いもの。

日本では、ちょっと紛らわしいですが「越(えつ)」という地名にちなみ、唐・宋時代の越窯青磁と区別して「古越磁」、「古越州」と呼び、中国陶磁が世界的に注目を集めた20世紀初頭以来、こうした古様の青磁にも親しんできました。

トーハクの中国陶磁コレクションにも「古越磁」の一級品が揃っています。

青磁槅(せいじかく)

三国時代(呉)~西晋時代・3世紀 横河民輔氏寄贈 東京国立博物館蔵

こちらはトーハク所蔵の槅。特別展「三国志」の出品作品(作品No.115「槅」)のように、重ねて使用することもあったようです

※展示予定はございません

青磁虎子(せいじこし)

西晋~東晋時代・3~4世紀 東京国立博物館蔵

こちらは晋の頃に焼かれたと考えられる作品。具体的な用途はわかりませんが、やはり動物をかたどった不思議なかたちが目をひきます

※展示予定はございません

私は、いまから10年ほど前、呉の青磁の産地である浙江省紹興市上虞の窯跡を訪ねたことがあります。

小さな湖や小川が多く、田んぼには水牛が歩いていました。

いまは亡き祖父母が暮らしていた日本の田舎を思い出すような、親しみのある景色でした。

秋深い時期でしたが湿潤で、日が暮れる頃や朝早く街を深く覆う靄(もや)を肌で感じた時、「ああ、この空気があの古越磁を生み出したのか」と胸にストンと落ちた気がしました。

上虞にて(筆者撮影)

8月に入り猛暑が続きますが、特別展「三国志」の「羊」をご覧になって、緑深い「呉」の空気を感じてみませんか。

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」

2019年7月9日(火)~9月16日(月・祝)

平成館 特別展示室

カテゴリ:研究員のイチオシ、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三笠景子(特別展室) at 2019年08月09日 (金)

今回は長谷寺の難陀龍王(なんだりゅうおう)についてお話します。

重要文化財 難陀龍王立像 舜慶作 鎌倉時代・正和5年 奈良・長谷寺蔵

「難陀(なんだ)」はインドの古語であるサンスクリット語、nandahの音を漢字で書いたもので、幸せ、喜びという意味です。幸せをもたらす龍王ということになります。インドのナーガ(Naga)は龍王と翻訳されますが、コブラのような蛇です。当館の東洋館地下11室に「ナーガ上のブッダ坐像」があります。

ナーガ上のブッダ坐像 カンボジア、アンコール・トム東南部のテラスNO.61 フランス極東学院交換品 アンコール時代・12世紀

七つの頭を持つナーガが、瞑想中のブッダを急に降り出した雨に濡れないように守る姿です。ナーガも龍も雨を降らせる力を持つと信じられました。

長谷寺の難陀龍王像に見られる我々のよく知る龍の姿は中国生まれです。

難陀龍王像は少ないのですが、千手観音の眷属(けんぞく)の二十八部衆に見ることができます。

有名なのは、京都の蓮華王院三十三間堂の二十八部衆の一体ですが、写真がありませんので当館の仏画をご覧ください。

千手観音二十八部衆像(部分) 鎌倉~南北朝時代・14世紀

10月1日(火)~10月27日(日)まで(法隆寺宝物館第6室にて展示予定)

よろいを着けた武将の姿、両手を龍の体に添えています。三十三間堂の像もこれと似ており、彫像では武将の姿が主流です。

長谷寺の像は、これとは異なり、中国の役人の姿です。冠は閻魔王のものと同じで「王」と書いてあります。

この長谷寺の難陀龍王像は、おそらく鎌倉時代に中国からもたらされた画像をもとに造られたのだと思います。鎌倉時代以降の仏涅槃図には長谷寺の像に似た姿の龍王が見られます。

これと似た姿の龍王を仏涅槃図の中に見つけました。

仏涅槃図 鎌倉時代・14世紀

緑色と橙色の服の二人、龍を乗せた人が龍王です。

緑色の服の龍王の持つ物を拡大してみましょう。

金色の岩のような物を持ち、その一部が龍の頭になっています。

|

|

|

長谷寺の龍王が持つのは、お盆で、その上に岩があり、角のある動物の頭が五つ現れています。牛のようにも見えますが、龍の頭でしょう。

ナーガ上のブッダはナーガ(蛇)の頭が七つ、それに対してこれは五つです。龍王の肩の龍を入れて六つ。もうすぐもう一つ頭が出現する、という表現なのかな?と思っていたところ、

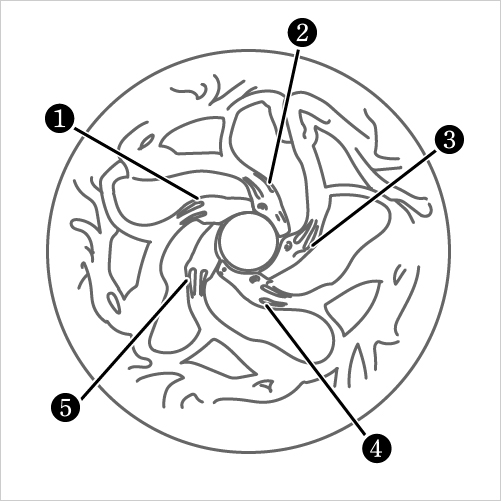

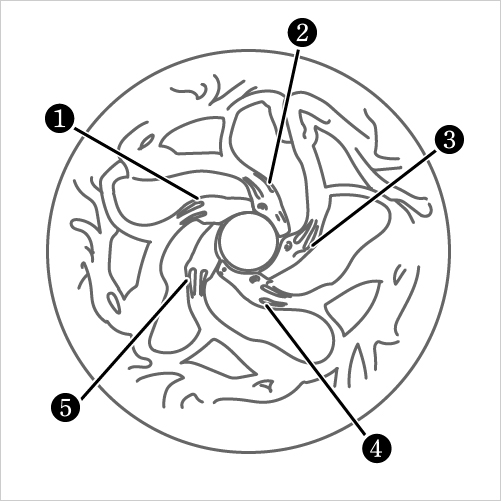

特別展「三国志」の出品作品に「五龍硯(ごりゅうけん)」があるのを見ました。

|

|

|

1級文物 五龍硯 後漢~三国時代(魏)・2~3世紀 山東省沂南県北寨2号墓出土 沂南県博物館蔵

~9月16日(月・祝)まで(特別展「三国志」:平成館にて展示中)

五龍は、中国の五行説にもとづくとか、仏教で言う五種の龍とかいろいろありますが、長谷寺の像にふさわしいのは、中国の道教、日本の陰陽道で雨乞いの時にまつるという説です。

道教の神様と同じ姿の長谷寺・難陀龍王にふさわしい持ち物と言えます。

もともと難陀龍王自体、雨乞いの本尊です。そして龍王とともに長谷寺本尊十一面観音菩薩立像の脇侍である赤精童子、別名雨宝童子も雨乞いの本尊になります。

なぜこれほど雨乞いの像があるのでしょうか?

重要文化財 赤精童子(雨宝童子)立像 運宗作 室町時代・天文7年 奈良・長谷寺蔵

奈良県の北部、中部は降水量の少ない地域で、干ばつが起こりやすいという風土です。

干ばつは飢饉に結びつきますから、昔の人々にとっては大問題です。

とは言え長谷寺本尊の脇侍が二つとも雨乞いに関わるのは、ちょっと不思議ですね。

長谷寺の下方を流れる初瀬川は大和川になって大阪湾に注ぐのですが、昔から洪水を繰り返して来たそうです。氾濫の記録は平安時代からあり、しばしば人々を苦しめたようです。長谷寺で仏像の梱包に立ち会いながら本堂に掲げてある絵馬を見ると、大阪各地から奉納されたものが多いことに気づきました。

もちろん昔からたくさんの人が住んでいる大都市大阪の人々が、霊験あらたかな長谷観音を信仰したのでしょう。しかし、それだけではなく、もしかすると大和川氾濫で大損害を受けた人々なのかもしれません。

雨乞いの本尊は雨を止めることもできますから、氾濫しないように大雨は止めてほしい、と祈ったのでしょう。

見にいらした際はブログを思い出して、難陀龍王のお盆など細かい部分にもぜひご注目ください。

| 特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」 本館 11室 2019年6月18日(火)~ 2019年9月23日(月) |

|

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(企画課長) at 2019年08月09日 (金)

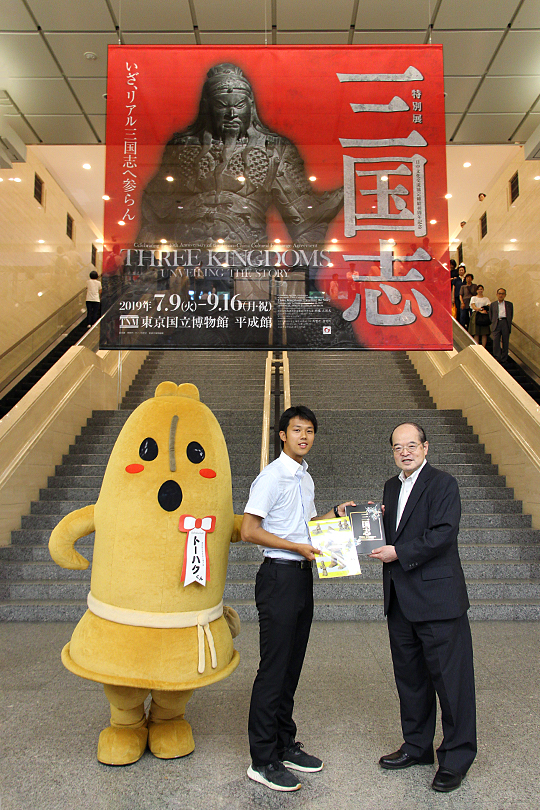

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」(7月9日(火)~9月16日(月・祝))は、8月2日(金)午後、来場者10万人に達するのを記念したセレモニーを実施しました。

多くのお客様に足をお運びいただきましたこと、心より御礼申し上げます。

記念すべきお客様は、埼玉県久喜市からお越しの手塚大地さん。

手塚さんには記念品として、本展図録と関羽像のトートバッグ、俑の下敷きなど、本展オリジナルグッズを贈呈しました。

特別展「三国志」10万人記念セレモニー

右から、当館館長の銭谷眞美、手塚大地さん、トーハクくん

手塚さんは、中学生の時に友人と遊んだ三国志のカードゲームから三国志に興味を持たれたそうです。

本展で一番楽しみにしているのは、三国志の時代に使われた武器の展示とのこと。

手塚さんは現在、中学校で理科の先生をされており、「三国志展は全作品撮影できる点も楽しみです。撮影した写真を昼休みに子供たちに見せてあげたいです」とお話しくださいました。

特別展「三国志」では三国志の時代にまつわる貴重な出土品を、ご覧いただけます。

また、本展は全作品撮影ができます。(ただし、映像作品は除きます。撮影の注意事項についてはこちらをご確認ください)

展示も撮影もぜひ、お楽しみください!

暑い日が続きますが、皆様のご来館を心よりお待ちいたしております。

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 長谷川 悠(広報室) at 2019年08月02日 (金)

梅雨もようやく明けて、幼稚園や学校は夏休み本番です。

どこに出かけようかな、家族みんなで楽しめるものはないかな、でも暑すぎる場所はこまるな…

と思っているご家庭も多いとおもいます。

博物館へのお出かけはいかがですか? 今週末、東京国立博物館では、トーハクキッズデーを開催します!

トーハクには、昔の人がつくったりつかったりしたたからものがいっぱい。

きれいなきもの。強そうなよろいかぶと。かっこいい刀。こんなたからものを、子どもとおとな、みんなで一緒に楽しむのがキッズデーです。

博物館は行ったことがないから、静かにしていられるかな?うちの子が楽しめるものはあるかな?

そんな皆さんのために、楽しいプログラムをたくさんご用意しました。

たとえば子どものためのギャラリートーク。

よろいや、動物、文字など、いろいろなテーマで、博物館のたからものについてお話します。

それから、紙芝居。

たとえば「ぶんぶく茶釜」の紙芝居を、ほんものの「ちゃがま」の前で行います。ところで「ちゃがま」って何だっけ? と思ったひとは、ぜひトーハクに見に来てね!

そして、みんな大好きなぬり絵コーナーも。

完成したトーハクオリジナルぬり絵を貼りまぜて、屏風を飾ります。

100色の色鉛筆、使ってみたい!

ほかにも毎年大人気の勾玉つくりのワークショップ(当日先着順。詳細は当館WEBサイトで)、日本の楽器の体験もできる子どものためのコンサート、見学アプリの貸し出しなど、キッズ向けイベントがもりだくさんです。

和太鼓の体験コーナーも大人気!

そしておとなの皆さんにとって一番安心なのは、キッズコーナーがあること。展示室を歩き回って疲れてしまったときは、ぜひどうぞ。離乳食やミルクのための電子レンジ、お湯と飲食可能スペース、授乳スペース、キッズマットの上でごろごろ遊べるスペースもご用意しました。子どもの本やおもちゃ、ぬり絵もあります。

トーハクで楽しい一日を過ごしたあとは、きっと博物館がちょっととくべつな場所になるはずです。

8月4日(日)、トーハクでお待ちしています!

カテゴリ:教育普及

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室長) at 2019年08月02日 (金)