1089ブログ

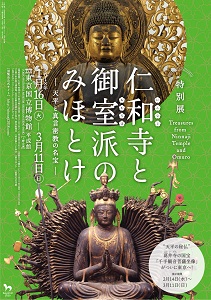

東京国立博物館では、来年1月16日(火)~3月11日(日)、

平成館にて特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」を開催します。

6月19日(月)、開催に先立ち、報道発表会を行ないました。

まずは当館副館長の井上洋一と、仁和寺門跡・真言宗御室派管長の立部祐道氏の主催者挨拶および御室派寺院を代表して葛井寺住職の森快隆様からご挨拶をいただきました。

井上洋一 東京国立博物館副館長

立部祐道 仁和寺門跡・真言宗御室派管長

森快隆 葛井寺住職

仁和寺といえば遅咲きで背の低い御室桜が有名です。その御室桜が満開の時にドローンで撮影した仁和寺境内の映像をご覧いただいたあと、本展覧会担当研究員の丸山士郎より展覧会の見どころについて解説しました。

ドローンで撮影された仁和寺境内の映像。満開の御室桜が一面に広がっています。

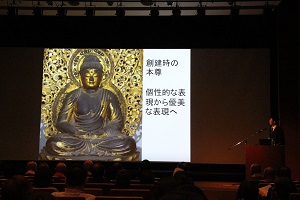

展覧会担当 丸山による解説

仁和寺は光孝天皇が仁和2年(886)に建立を発願し、次代の宇多天皇が仁和4年(888)に完成させた真言密教の寺院です。「古都京都の文化財」として世界遺産にも登録されています。歴代天皇の厚い帰依を受けたことからすぐれた文化財が数多く伝わります。

「御室派」、こちらは聞きなれない方もおられるかもしれません。もともと「御室」とは宇多天皇が法皇になって仁和寺に構えた僧房のことでした。その後鎌倉時代になると、この「御室」が仁和寺そのものを示す呼称となりました。現在は仁和寺を総本山とする約790箇寺で形成される真言宗の一派のことをそう呼びます。これら御室派寺院にはすぐれた仏像も少なくありません。本展は仁和寺と御室派寺院からの選りすぐりの名品約160件を展示します。

見どころ、まずは仏像。

国宝 阿弥陀如来坐像 平安時代・仁和4年(888) 京都・仁和寺蔵

こちらは仁和寺創建時の本尊。腹前で両手を重ね合わせる定印という形式は、制作年のはっきりしている日本の阿弥陀如来像の中では最も古い作品と言われています。

国宝 薬師如来坐像 円勢・長円作 平安時代・康和5年(1103)京都・仁和寺蔵

秘仏!像高わずか12センチ弱の白檀をきわめて精緻に彫刻し、木地に直接金箔で細やかな文様を施した大変美しい作品です。

国宝 千手観音菩薩坐像 奈良時代・8世紀 大阪・葛井寺蔵

毎月18日にしか開帳されない葛井寺の秘仏、現存最古の千手観音菩薩像。天平彫刻のもっともすぐれた作品の一つです。大手は40本、小手はなんと1001本!東京で公開されるのは江戸時代に品川で出開帳して以来となります!お見逃しなく!!(展示期間:2月14日~3月11日)

重要文化財 如意輪観音菩薩坐像 平安時代・10世紀 兵庫・神呪寺蔵

こちらは年に一度、5月18日にのみ開扉される神呪寺の秘仏本尊。一木造で細身の表現が特徴です。

仁和寺が誇る仏像に加え、全国の御室派寺院の中から、普段は公開されていない数多くの秘仏や仏像ファン待望の名宝まで、合計約70体を一堂に公開します。

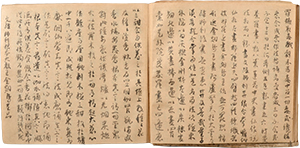

見どころの2番目。2014年に修理が完了した国宝「三十帖冊子」を修理後初めて全帖公開します(展示替有)。

国宝 三十帖冊子 空海ほか筆 平安時代・9世紀 京都・仁和寺蔵

空海の自筆部分が十数帖確認され、空海と同じく平安時代の能書「三筆」の一人と称される橘逸勢の書も含まれると考えられており、書道史上も重要なものです。

さらに会期中の2週間限定で全帖を一挙に公開。書のファンを魅了してやまない空海ゆかりの書をご覧いただきます。

見どころ、最後は江戸時代の仁和寺再興期に再建され、僧侶の修行道場のために一般には非公開の観音堂を展示室に再現します。

観音堂内部 撮影:横山健蔵

観音堂内に実際に安置されている仏像33体に加え、壁画も高精細画像で再現し、一般には触れることのできない堂内の厳かな空気を体感していただきます。

このように、本展は真言宗御室派総本山の仁和寺と全国の御室派寺院が誇る寺宝が一挙にトーハクに集結する大変貴重な機会となります。皆様、特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」は来年新春開幕です。どうぞお楽しみに!

※会期中展示替有

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2017年06月21日 (水)

【トーハク考古ファン】新国宝をお披露目! 東大寺山古墳出土の謎の大刀

トーハク考古ファンの皆さま、ニュースです!

今年、トーハクの古墳時代の作品に関連して、いくつか記念すべきことがございました。

まず、トーハク所蔵の東京都野毛大塚古墳出土品が、発掘されてから120周年となる節目の年に、国の重要文化財に指定されることになりました。

そこで、これを記念して特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳―世田谷の中期古墳―」(7月11日[火]~9月10日[日]/平成館企画展示室)を開催いたします。

重要文化財 滑石製槽(かっせきせいそう)

東京都世田谷区 野毛大塚古墳出土

古墳時代・5世紀

また、岐阜県船木山(船来山)24号墳出土品も、出土して50周年となる節目の年です。

6月27日(火)から主要な作品を一括して展示することにいたします(「岐阜県の前期古墳―船木山24号墳出土品―」/平成館考古展示室)。

上から変形三角縁六神鏡・変形六神鏡・変形半円方形帯神獣鏡・

岐阜県本巣市 船木山24号墳出土

古墳時代・4~5世紀

そして、今回のブログの本題となるのが、新たに国宝に指定されることになった、当館所蔵の奈良県東大寺山古墳出土品です。

明日、6月20日(火)より平成館考古展示室で展示いたします(「ヤマト(倭)王権の成立―宝器の生産―」)。

国宝 鍬形石(くわがたいし)

左:国宝 車輪石 右:国宝 石釧(いしくしろ)

奈良県天理市 東大寺山古墳出土

古墳時代・4世紀

左:国宝 石製坩(せきせいかん) 右:国宝 石製台付坩

奈良県天理市 東大寺山古墳出土

古墳時代・4世紀

この東大寺山古墳は、奈良県天理市に所在する、全長約130mの前方後円墳です。

4世紀を代表する作品が、数多くみつかったことで著名な古墳です。

奥が前方部、手前の盛り上がりが後円部です

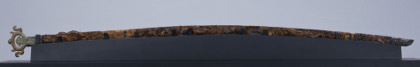

そのなかでも、ひときわ注目されるのが金錯銘花形飾環頭大刀(きんさくめいはながたかざりかんとうたち)です。この大刀には、24文字の金象嵌の銘文がありました。

銘文中には「中平」(184~189年、190年)という中国・後漢の年代があり、この大刀は中国大陸で作られたと考えられています。

古墳時代の日本列島は、文字が普及していない時代です。このようななか、銘文の入った刀や剣は大変貴重で、しかも東大寺山古墳の大刀は2世紀後半の作という、日本列島でみつかった銘文刀剣のなかで一番古い事例として注目されています。

しかも2世紀後半の大刀が、4世紀の古墳から出土しているのです! およそ150年近くも伝世し、古墳に納められたということです!

国宝 金錯銘花形飾環頭大刀

下は「中平」銘の部分

奈良県天理市 東大寺山古墳出土

古墳時代・4世紀

「中平」銘の入った大刀には、花形とも鳥形ともとれる、青銅製の柄頭が取り付けられています(写真下)。そこには、直弧文という日本列島独自の文様がありますので、この柄頭は日本列島で作られたものとわかります。

そのため、この大刀は2世紀後半に中国大陸で製作され、日本列島に運ばれて、4世紀に柄頭が取りつけられた、とする説が有力です。

また、大刀の製作年代は「倭国大乱」が収束して、卑弥呼が「倭国」の女王として共立された時期と重なってきます。

これにより、さらに踏み込んで、卑弥呼が中国の皇帝や権力者からもらった大刀とみる研究者もいます。

では、そんな重要な意味のありそうな大刀が、なぜ東大寺山古墳に副葬されたのでしょうか?

この古墳の被葬者は、王権のなかで軍事的に重要な職掌を担った可能性が高く、そのため、卑弥呼がもらった(かもしれない)大刀を保有しえたのではないか、という考えがありますが、まだはっきりとは分かりません。

このように大刀一つとってみても、興味深いストーリーを描くことができます。

ただし、ここで紹介したのは、あくまで複数ある説のうち一部です。

研究には異説がつきものです。研究者のなかには、「中平」は「大平」の誤りであり、じつは日本列島で大刀が作られたと考える研究者もいます。

そうなると別のストーリーを考えなければいけませんね。

実際はどうだったのでしょうか?

謎に満ちた古墳時代を考えるうえで、この大刀は大きな手がかりになるかもしれません。

今後の研究に注視していきたいと思います。

※今後、Instagramで東大寺山古墳出土品を紹介していきます。

「#1089考古ファン」で検索してみてください。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2017年06月19日 (月)

2015年10月のリニューアル以来、平成館考古展示室の顔として展示されていた国宝「埴輪 挂甲の武人」が大修理に入ります。この修理について、トーハクくんとユリノキちゃんが迫ります!

国宝 埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀

![]() 埴輪で唯一国宝に指定されている、「埴輪 挂甲の武人」が7月2日(日)で考古展示室を去り、本格解体修理に入るのよ。

埴輪で唯一国宝に指定されている、「埴輪 挂甲の武人」が7月2日(日)で考古展示室を去り、本格解体修理に入るのよ。

![]() ということはしばらく会えないんだほ…。

ということはしばらく会えないんだほ…。

![]() 文化財の宿命で、どうしても経年による劣化は避けられないの。

文化財の宿命で、どうしても経年による劣化は避けられないの。

もともと下半身が大きく欠けていたのを、前回の修理(※1)の際に、石膏で復元されましたが、経年により劣化が進んでいます(黄色が復元箇所)

前回の修理で接合した箇所は、長年の加重により緩んできています

今回の修理の方法:修理前調査 → 解体 → クリーニング → 組立

![]() 今回の修理は、2年以上もかけて行う大がかりなものなのよ。

今回の修理は、2年以上もかけて行う大がかりなものなのよ。

修理前の調査は6か月かかるので、昨年度からすでに始まっているの。

![]() 何をそんなに調査するんだほ?壊れているところを直せばいいんだほ。

何をそんなに調査するんだほ?壊れているところを直せばいいんだほ。

![]() ただ直すことだけ考えるのではなく、この次の修理も見据えて、オリジナルの部分に負担にならない方法で行うことも重要なの。だから、挂甲の武人さんが今どんな状態にあるのか、詳しく調べないと!

ただ直すことだけ考えるのではなく、この次の修理も見据えて、オリジナルの部分に負担にならない方法で行うことも重要なの。だから、挂甲の武人さんが今どんな状態にあるのか、詳しく調べないと!

![]() 次の修理まで考えているなんてすごいほー。

次の修理まで考えているなんてすごいほー。

![]() 当然お金もたくさん必要になるんだけど、なんとご寄付(※2)をいただけたの!

当然お金もたくさん必要になるんだけど、なんとご寄付(※2)をいただけたの!

![]() ほー!?それはとってもありがたいほー。

ほー!?それはとってもありがたいほー。

![]() 修理完了は2019年6月末の予定よ。埴輪担当の研究員は修理が完了したらできるだけ早く展示するって言っていたわ。

修理完了は2019年6月末の予定よ。埴輪担当の研究員は修理が完了したらできるだけ早く展示するって言っていたわ。

![]() 挂甲の武人さん、しばらく会えないのはさみしいけど、元気になって戻ってくるのを待っているほ!

挂甲の武人さん、しばらく会えないのはさみしいけど、元気になって戻ってくるのを待っているほ!

※1 当館の収蔵品になった昭和27年(1952)以降修理の記録は無いため、それ以前に行われたと考えられます

※2 バンクオブアメリカ・メリルリンチ文化財保護プロジェクトからの助成(トーハクでは、国宝 「檜図屏風」 (狩野永徳筆)、国宝 「鷹見泉石像」 (渡辺崋山筆)に続く3件目となります)

カテゴリ:news、考古、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2017年06月17日 (土)

トーハクの正門を正面にみて、左へ進んだ角に、黒田記念館があります。

その成り立ちは、日本近代洋画の父といわれる黒田清輝の遺言によります。

黒田は、1924(大正13)年に没する際、遺産の一部を美術の奨励事業に役立てるよう遺言しました。

それをうけて、1928(昭和3)年に竣工したのが、黒田記念館です。

その2年後の1930(昭和5)年には、美術に関する学術的調査研究と研究資料の収集を目的とした美術研究所(現在の東京文化財研究所)が設置され、日本・東洋美術に関する調査研究業務が行われてきました。

イオニア式オーダーの列柱がデザインされた外観。

昭和初期の建築によく見られる外壁のスクラッチタイルが特徴です。

設計は、当時、黒田と同じ東京美術学校で建築の教授を務めた岡田信一郎です。

旧歌舞伎座や明治生命館、鳩山会館などを手がけたことで知られています。

上野公園内に建てられた旧東京府美術館(1926(大正15)年、現存せず)や旧東京美術学校陳列館(1929(昭和4)年、現東京藝術大学大学美術館陳列館)とともに、黒田記念館は岡田の美術館三部作と呼ばれています。

それでは、内部をご案内しましょう。

入口は、上部に半円形の窓をもつ扉と、それに呼応するようなアーチをくぐります。

階段の手すりに見られるアールヌーヴォー風の装飾は、岡田信一郎の弟子で、後に東京美術学校で教鞭をとった建築家・金沢庸治のデザインです。

2階には、二つの展示室があります。

開館当初より設けられている黒田記念室には、遺族より寄贈された作品に加え、アトリエも再現し、黒田の画業を一覧することができます。

天窓からの自然採光となっており(現在は人工照明)、当時の美術館建築のありようを今に伝えています。

天井の漆喰装飾にもご注目ください。

2015(平成27)年のリニューアルオープンで新設された特別室は、落ち着いた色調の部屋になっています。

黒田の代表作「湖畔」や「智・感・情」、「舞妓」(以上、重要文化財)、「読書」の4つの名品を展示保管、年3回のみ公開する贅沢な空間です。

2002(平成14)年に国の登録有形文化財に指定されました。

黒田記念館は入館無料、

開館時間は9:30~17:00(入館は16:30まで)、

月曜休館(月曜が祝日の場合は翌平日休)です。

お気軽にお立ち寄りください。

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2017年06月14日 (水)

こんにちは。教育普及室の川岸です。

今日は本館14室で開催中の特集「 日本の仮面 舞楽面・行道面」(2017年5月23日(火)~8月27日(日))で展示している舞楽面をご紹介します。

「舞楽面(ぶがくめん)ってなんだ・・・?」

と思われる方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

雅楽の一種で、舞を伴う「舞楽」に用いる仮面のことを「舞楽面」といいます。

日本には様々な芸能や、仮面が伝わっています。

そのなかでも、誇張した表現や、造形の工夫の面白さでは抜群なのが舞楽面。

伝統芸能で使った仮面なんて格式高そう、と食わず嫌いするのはもったいないもののひとつです。

どんなキャラクターなのかを想像しながら見ると楽しめますよ。

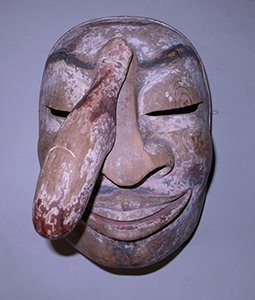

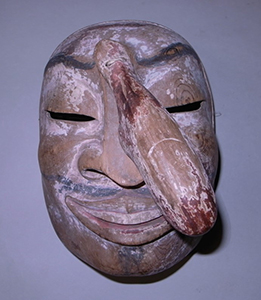

私のイチオシはこちら。「胡徳楽(ことくらく)」。

重要文化財 舞楽面 胡徳楽(ことくらく) 平安時代・永暦元年(1160) 奈良・手向山八幡宮蔵

何とも言えないいい表情をしています。

どんなキャラクターだと思いますか?

こたえは「よっぱらい」。

確かに赤ら顔で、目もとろんとしています。

こんなに気持ちよく酔えるなんて、きっといい人に違いありません。

胡徳楽の造形の特徴といえば「動く鼻」!

鼻を別に作り、紐でつないで動くようにしています。

「胡」とは中国では西方のペルシア人のことを指すとされます。

中国を含む東アジアの人はペルシア人の鼻の高さに驚いたのでしょうね。この面の鼻は誇張し過ぎですが。

酔っ払いらしさとともに、モデルが胡人であることも強調された造形です。

胡徳楽という曲はこの大きな鼻を左右に振り、酔っ払いが輪になって踊る、コミカルなストーリーなんです。

少し、身近に感じませんか?

次にこちら。「陵王(りょうおう)」です。

舞楽面 陵王 鎌倉時代・13~14世紀 和歌山・丹生都比売神社伝来 水野忠弘氏寄贈

頭上に龍を載せ、皺だらけで顎がブラブラしている奇妙な面です。

これは一体・・・?

勇猛な武将でありながら美貌の持ち主だった蘭陵王。6世紀後半の北斉(中国)の王です。

戦いに臨むとき、その美しい顔を隠すために、怪異な仮面をつけたという伝説があります。

美しすぎて、兵士たちが戦いに集中できなくなると困るからだそうです。

これはその蘭陵王役がつける仮面なんです。

実は「舞楽面 陵王」は目が上下に動きます。

そのための仕掛けを展示ではお見せできませんので、写真で紹介します。

両目の裏を、銅製の棒が渡り、その棒の端にはひもが見えます。

この紐は、ブラブラしている顎、吊り顎につながるのです。

つまり、顎が動くと目が動く、という仕組みです。

舞楽図(部分) 田中訥言筆 江戸時代・18世紀

この絵は江戸時代の絵師・田中訥言(たなかとつげん)が、異なる二つの舞楽を描いたもの。

画面左手、右手を振り上げ、左足を踏み上げているのが蘭陵王です。

演者の顎のずっと下のほうに、吊り顎が揺れています。きっと目も動いているはず。

絶世の美男子がつけた奇怪な仮面という設定にぴったりの、変わった表現です。

なぜこんな表現を思いついたのか、不思議ですね。

遠くからでは見えないだろうに・・・

こうして想像しながら見てください。

皆さんの想像を掻き立て、会話が弾む。そんな作品のひとつが舞楽面だと思います。

展示室にはほかにも、これをつけて舞うのはしんどいだろうな、と思わせる、人の顔よりずっとずっと大きな舞楽面や、今日はご紹介できなかった行道面なども展示されています。

あなたが好きなのはどの作品?

楽しみながら、お気に入りの仮面を探して下さい。

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室研究員) at 2017年06月07日 (水)