1089ブログ

特別展「三国志」では6件の印章を展示しています。

一級文物「関内侯印」金印(かんだいこういんきんいん)

金製 後漢~三国時代(魏)・2~3世紀

1976年、山東省新泰市東石萊出土 山東博物館蔵

金印が3件、銅印が3件ですが、銅印のうちの1件は2個一組ですので、細かく数えれば計7個ということになります。

このように多くの印章を展示しているのは、この時代には印章の役割が重要であったからです。

現代日本でも印章(ハンコ)は大事ですが、使い方はいささか異なっていました。

まずは普通に朱をつけて紙に押すと、文字が白抜きになることにご注目ください。

つまり文字は印面に溝状に彫られているのです。

「関内侯印」金印の印面と陰影

古代中国で印章が普及し始めるのは、戦国時代(前5~前3世紀)のことです。

ところで紙が本格的に普及し始めるのは、2世紀から3世紀、つまり後漢時代後半から三国時代にかけてで、まさに「三国志の時代」のことです。

印章は紙が普及するずっと前から広まっていたのです。

では紙がなかった時代に、印章は何に押したのでしょうか?

答えは「粘土」です。

古代中国では、器物を輸送あるいは保管するとき、内容物がみだりに改変されないよう封をしました。

器物を紐で縛り、紐の一部を粘土で包み、その粘土に責任者の印を押しました。

開封するには、紐を切るか、紐を包んだ粘土を破壊して紐をほどくかしなければなりません。

人に気づかれないようこっそり開封することはできないのです。

この封印に用いた粘土(泥)を封泥(ふうでい)といいます。

古代中国の封泥は、東京国立博物館の東洋館でも見ることができます。

「涿郡大守章」封泥(「たくぐんたいしゅしょう」ふうでい)

中国 前漢時代・前1世紀 阿部房次郎氏寄贈

※東洋館4室にて10月6日(日)までご覧いただけます

本作品は前1世紀ころの封泥で、「涿郡大守章(涿郡の長官の印章)」の印が押されています。

涿郡は2世紀に劉備が生まれたところです。

およそ二千年前のものですが、押された文字は鮮明に残っています。

普通の粘土がこのように残るはずがないので、封泥の粘土にはセメントのような物質を混ぜたものと考えられます。

封泥の文字が突出していることにご注目ください。

古代中国の印に文字が溝状に彫り込まれているのは、封泥の文字がくっきりと浮き上がるようにするためだったのです。

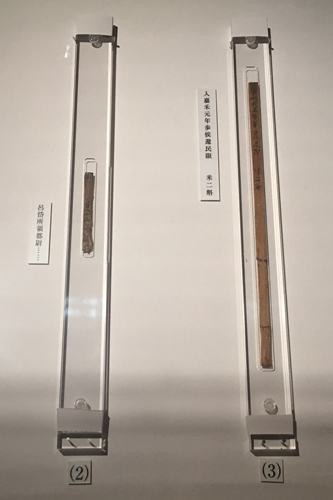

紙が普及する前は、文書は竹や木の札に書かれました。

三国時代には紙がかなり普及していたと思われますが、竹や木の札も盛んに使われていたことが今回の展示作品からもわかります。

竹簡(ちくかん)

竹製、墨書 三国時代(呉)・3世紀

1996年、湖南省長沙市走馬楼出土 長沙簡牘博物館蔵

竹や木の札の場合は、書き間違えてもナイフで表面を削り取れば簡単に書き直すことができます。

便利なのですが、悪意をもって内容を書き換えることも容易でした。

そのため重要な文書や手紙は、みだりに改変されないように厳重に封印する必要がありました。

そのために封泥には封印した人の官職や姓名をあらわした印章を押したのです。

このように封印は重要でしたから、古代中国では公職にある者は、上は皇帝から下は下級の役人にいたるまで役職名を刻んだ公印を授けられ、役を退くときは印を返納しました。

このため、印章は現代日本の辞令や身分証明書の役割ももっていました。

公印の大きさは一辺一寸(三国志の時代では2.3~2.4㎝)が原則です。

材質も皇帝・皇后の印は玉、首相クラスの重臣は金、大臣・知事クラスが銀、それ以下の役人は銅と決まっていました。

今回の展示作品には、公印のほかに宗教団体の印もあり、魏の将軍として活躍した曹休(そうきゅう)の私印もあり、さまざまな場面で印が用いられていたことがわかります。

いずれも封泥に押すことが主な用途であったと考えられます。

「曹休」印 (「そうきゅう」いん)

青銅製 三国時代(魏)・3世紀

2009年、河南省洛陽市孟津県曹休墓出土 洛陽市文物考古研究院蔵

「曹休」印 印面と陰影

印章の文字は、南北朝時代末(6世紀ころ)に溝状から隆起線状へと変わります。

おそらくこのころに、印章は粘土ではなく今日のように紙に押すようになったものと考えられます。

西暦239年に倭の女王卑弥呼(ひみこ)は魏に使いを送り、魏から「親魏倭王(しんぎわおう)」の金印を授かりました。

この年は、蜀の諸葛亮(しょかつりょう)が魏と戦いのさなか五丈原(ごじょうげん)で病没してからわずか5年後のことです。

卑弥呼の金印は、魏が卑弥呼を倭王と認めた辞令・身分証明書であるとともに、この印で封印した手紙を送れば、魏は誠実に対応するという意味が込められていたのです。

三国の覇権争いのなかで、魏は倭国を同盟国にしたかったということが、よくわかります。

三国志の時代の貴重な印章をご覧いただける、特別展「三国志」は9月16日(月・祝)まで開催です。

ぜひ、足をお運びください。

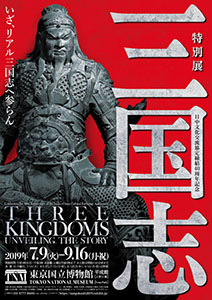

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」

2019年7月9日(火)~9月16日(月・祝)

平成館 特別展示室

カテゴリ:研究員のイチオシ、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 谷 豊信(特任研究員) at 2019年08月29日 (木)

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」(7月9日(火)~9月16日(月・祝))は、8月27日(火)午前、来場者20万人を突破しました。

多くのお客様に足をお運びいただきましたこと、心より御礼申し上げます。

記念すべき20万人目のお客様は、東京都昭島市からお越しの大久保宏子さん、杏さん、慶之さん。

大久保さんには記念品として本日発売の「海洋堂製 関羽像フィギュア」を贈呈しました。

特別展「三国志」20万人セレモニー

前列左から、大久保宏子さん、杏さん、慶之さん、当館館長の銭谷眞美

後列左にトーハクくん

海洋堂製 関羽像フィギュア

杏さん、慶之さんのお二人のご希望でご来館されたとのこと。

この日は小学5年生の慶之さんの夏休み最後の日だったそうです。

本展で楽しみにしている作品は、高校2年生の杏さんは魏の王、曹操がお好きとのことで曹操に関連する出土品、慶之さんは三国志の時代の武器とお話しくださいました。

特別展「三国志」は残り3週間となりました。

本展は、三国志の時代の出土品のほか、NHK『人形劇 三国志』で実際に使用された川本喜八郎制作の人形や、横山光輝作の漫画、『三国志』の原画などの貴重な作品もご鑑賞いただけます。

こちらもお見逃しなく!

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」

2019年7月9日(火)~9月16日(月・祝)

平成館 特別展示室

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 長谷川悠(広報室) at 2019年08月27日 (火)

ほほーい! ぼくトーハクくん。今日は、市元研究員が見どころを紹介してくれるっていうから、特別展「三国志」の会場に遊びにきたほ!

市元さんよろしくだほ!

特別展「三国志」会場。奥に見えるのは関羽像(新郷市博物館蔵)です

よろしく。ところでトーハクくん、三国志に出てくる魏・蜀・呉って聞いたことあるかい?

よろしく。ところでトーハクくん、三国志に出てくる魏・蜀・呉って聞いたことあるかい?

ぎ・しょく・ご?

ぎ・しょく・ご?

そう、どんなところだったかって知ってる?

そう、どんなところだったかって知ってる?

うーん、三国志ってだいたい戦ってばかりいる感じで、それぞれの国のことまではイメージ沸かないほ。

うーん、三国志ってだいたい戦ってばかりいる感じで、それぞれの国のことまではイメージ沸かないほ。

そっか(笑)。今回の特別展「三国志」では、魏・蜀・呉がどのような国だったのかを知ることができる出土品を、色々見ることができるんだよ。

そっか(笑)。今回の特別展「三国志」では、魏・蜀・呉がどのような国だったのかを知ることができる出土品を、色々見ることができるんだよ。

ほほ!

ほほ!

今日は、俑(よう)というお墓の副葬品として作られた人形や動物の模型を見て、実際に魏・蜀・呉を感じてみよう。

今日は、俑(よう)というお墓の副葬品として作られた人形や動物の模型を見て、実際に魏・蜀・呉を感じてみよう。

なんだかワクワクだほ!

なんだかワクワクだほ!

儀仗俑(ぎじょうよう)

青銅製 後漢時代・2~3世紀

1969年、甘粛省武威市雷台墓出土

甘粛省博物館蔵

はじめに三国時代の前にあたる、漢時代の俑を見てみよう。

はじめに三国時代の前にあたる、漢時代の俑を見てみよう。

これは儀仗俑といって馬車と牛車の隊列を矛(ほこ)や戟(げき)で武装した騎兵が警護する様子を表した俑だよ。

本物そっくりだほ!

本物そっくりだほ!

俑などの副葬品は生前の生活が死後も続くようにと作られるんだけど、漢時代のものは写実的なのが特徴。しかも、バランスよく作られていて、ちょっとやそっとじゃ倒れないんだよ。

俑などの副葬品は生前の生活が死後も続くようにと作られるんだけど、漢時代のものは写実的なのが特徴。しかも、バランスよく作られていて、ちょっとやそっとじゃ倒れないんだよ。

体は立体的ですが、腕は平べったいです

この歩いている人の腕は本物っぽくないほ。

この歩いている人の腕は本物っぽくないほ。

ちょっとおもしろいよね。腕だけを平べったく作ることに何か意味があったのかもしれないね。

ちょっとおもしろいよね。腕だけを平べったく作ることに何か意味があったのかもしれないね。

うん。それでこれが三国時代になるとどうなるほ?

うん。それでこれが三国時代になるとどうなるほ?

はいはい、それじゃあ、三国のうち、まずは呉を見ていこう。

はいはい、それじゃあ、三国のうち、まずは呉を見ていこう。

武士俑(ぶしよう)

土製 三国時代(呉)・3世紀

1999年、湖北省赤壁市蘆林畈1号墓出土

赤壁市博物館蔵

これは、武士俑って言うよ。武士だから頭に冑(かぶと)をかぶってる。

これは、武士俑って言うよ。武士だから頭に冑(かぶと)をかぶってる。

ほー、ぼくにちょっと似てる! 市元さん、俑とぼく(埴輪)ってどう違うほ?

ほー、ぼくにちょっと似てる! 市元さん、俑とぼく(埴輪)ってどう違うほ?

俑も埴輪もお墓の副葬品として作られたものだけど、埴輪はお墓の上や周りに並べるのに対して、俑はお墓の中に並べるんだよ。

俑も埴輪もお墓の副葬品として作られたものだけど、埴輪はお墓の上や周りに並べるのに対して、俑はお墓の中に並べるんだよ。

ほほー。お家の中と外の違いかほ。

ほほー。お家の中と外の違いかほ。

お家の模型もお墓のなかにいれるから、まあ考え方の違いなんだろうね。

お家の模型もお墓のなかにいれるから、まあ考え方の違いなんだろうね。

他にも、こんなに色々な俑があるんだ。役割を細かく分けて仕事をしていたことが分かるね。

俑(よう)

青磁 三国時代(呉)・3世紀

2001年、湖北省武漢市黄陂区蔡塘角1号墓出土

武漢博物館蔵

ほー、なんか、心なしかみんな真面目な顔してるほ。

ほー、なんか、心なしかみんな真面目な顔してるほ。

呉は経済的に発展していた国だったけれど、この俑たちのように真面目な人々が支えていたんだろうね。

呉は経済的に発展していた国だったけれど、この俑たちのように真面目な人々が支えていたんだろうね。

トーハクくんも働くなら呉がいいと思うよ。

ぼくはトーハクで十分だほ。

ぼくはトーハクで十分だほ。

一級文物 牛車(ぎっしゃ)

青磁 三国時代(呉)・3世紀

2006年、江蘇省南京市江寧区上坊1号墓出土

南京市博物総館蔵

一方でこの牛車の模型は、一見シンプルだけど牛の顔から車輪まで特徴をよくとらえて丁寧につくられていることが分かる。

一方でこの牛車の模型は、一見シンプルだけど牛の顔から車輪まで特徴をよくとらえて丁寧につくられていることが分かる。

シンプルだけど手を抜かない。これも呉の特徴だね。

うん。牛の足の形とかもく見るとしっかりしてるほ。

うん。牛の足の形とかもく見るとしっかりしてるほ。

そうでしょ。さて、次は蜀を見ていこう。

そうでしょ。さて、次は蜀を見ていこう。

説唱俑(せっしょうよう)

土製 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀

重慶市忠県花灯墳墓群11号墓出土

重慶中国三峡博物館蔵

調理俑(ちょうりよう)

土製 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀

重慶市三峡庫区出土

重慶中国三峡博物館蔵

舞踏俑(ぶとうよう)(右)

石製 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀 重慶市出土 四川博物院蔵

舞踏俑(左)

石製 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀 重慶市出土 重慶中国三峡博物館蔵

みんなニコニコ、なんかポーズも決まってるほ。

みんなニコニコ、なんかポーズも決まってるほ。

ホントいい笑顔だよね。蜀の人々の穏やかな気風が伝わってくるでしょ。

ホントいい笑顔だよね。蜀の人々の穏やかな気風が伝わってくるでしょ。

蜀は動物の模型もぜひ見てほしいな。

一級文物 犬

土製 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀

1957年、四川省成都市天迴山3号墓出土

四川博物院蔵

今にも動きだしそうだほ! ちょっと怖いほ~。

今にも動きだしそうだほ! ちょっと怖いほ~。

躍動感があって生き生きとしているね。呉は見たものの特徴をそのまま再現するけど、蜀はそれに加えてアーティスティックでクリエイティブな表現をする。

躍動感があって生き生きとしているね。呉は見たものの特徴をそのまま再現するけど、蜀はそれに加えてアーティスティックでクリエイティブな表現をする。

ほほー。アーティスティックでクリエイティブ!(

ほほー。アーティスティックでクリエイティブ!(![]() ちょっと何言ってるかわからないほ)。

ちょっと何言ってるかわからないほ)。

実在しない架空のものでも、生き生きとしているんだ。

実在しない架空のものでも、生き生きとしているんだ。

揺銭樹台座(ようせんじゅだいざ)

後漢~三国時代(蜀)・3世紀

2012年、重慶市豊都県林口墓地2号墓出土

重慶市文化遺産研究院蔵

これは揺銭樹台座といって金のなる木を取り付ける台座だよ。この怪獣の顔とかユーモアがあって、なかなかいいよね。

これは揺銭樹台座といって金のなる木を取り付ける台座だよ。この怪獣の顔とかユーモアがあって、なかなかいいよね。

怪獣のほかにも、鳥とか龍とかいろいろあるほ。

怪獣のほかにも、鳥とか龍とかいろいろあるほ。

もう、アーティスティックでクリエイティブで、さらにファンタジックだね!

もう、アーティスティックでクリエイティブで、さらにファンタジックだね!

うんうん。あーでこーで、さらにファンタジックだほ!

うんうん。あーでこーで、さらにファンタジックだほ!

トーハクくん、ちょっと馬鹿にしてるよね。

トーハクくん、ちょっと馬鹿にしてるよね。

やだなー、そんなことないほー。

やだなー、そんなことないほー。

気を取り直して、それでは最後の魏を見ていこう。

気を取り直して、それでは最後の魏を見ていこう。

侍俑(じよう)

土製 後漢~三国時代(魏)・3世紀

2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土

河南省文物考古研究院蔵

この侍俑は魏の王、曹操(そうそう)のお墓、曹操高陵(そうそうこうりょう)から出土したものだよ。ちなみに女性だよ。

この侍俑は魏の王、曹操(そうそう)のお墓、曹操高陵(そうそうこうりょう)から出土したものだよ。ちなみに女性だよ。

……なんていったらいいかわからないほ。

……なんていったらいいかわからないほ。

トーハクくんの気持ち、わかるよ。シンプルなうえ、呉と違って作りが雑なんだよね。前後の合わせ型で作ったものなんだけど、合わせ目のバリがそのままのこっててちょっと粗雑。

トーハクくんの気持ち、わかるよ。シンプルなうえ、呉と違って作りが雑なんだよね。前後の合わせ型で作ったものなんだけど、合わせ目のバリがそのままのこっててちょっと粗雑。

鼻もぺたんこだほ。

鼻もぺたんこだほ。

ぺたんこだね(笑)。

ぺたんこだね(笑)。

こっちにある曹操の息子の曹植(そうしょく)のお墓から出土した動物の模型を見てみて。水鳥、鶏、そして犬。

水鳥、鶏、犬(みずどり、にわとり、いぬ)

土製 三国時代(魏)・3世紀

1951年、山東省聊城市東阿県曹植墓出土

東阿県文物管理所蔵

……シュールだほ。ある意味、芸術的……。

……シュールだほ。ある意味、芸術的……。

同感、シュールで芸術的。侍俑のような雑さはないけど。

同感、シュールで芸術的。侍俑のような雑さはないけど。

どうして魏の副葬品はこんなにシンプルなんだほ?

どうして魏の副葬品はこんなにシンプルなんだほ?

曹操の残した遺言が影響しているんだ。

曹操の残した遺言が影響しているんだ。

どういうことだほ?

どういうことだほ?

曹操は質素倹約を重んじていて、「自分の葬儀は手厚くするな」と遺言をのこしたんだ。

曹操は質素倹約を重んじていて、「自分の葬儀は手厚くするな」と遺言をのこしたんだ。

えー! すっごく偉い人なのに! なぜだほ!?

えー! すっごく偉い人なのに! なぜだほ!?

曹操はおそらく、それまでの漢王朝の秩序をかえて、新しい国の体制を築こうとしたんだと思う。手厚い葬儀にするとそれだけ手間がかかる、その手間を新しい国をつくっていくことに使いたかったんじゃないかと。

曹操はおそらく、それまでの漢王朝の秩序をかえて、新しい国の体制を築こうとしたんだと思う。手厚い葬儀にするとそれだけ手間がかかる、その手間を新しい国をつくっていくことに使いたかったんじゃないかと。

え、ちょっといい話だほ。なんだか曹操、ステキだほー!

え、ちょっといい話だほ。なんだか曹操、ステキだほー!

どうだい、トーハクくん。こんな具合に、小説や歴史書だけじゃわからないことが、実際の出土品から読み解くことができるんだ。

どうだい、トーハクくん。こんな具合に、小説や歴史書だけじゃわからないことが、実際の出土品から読み解くことができるんだ。

まさに「リアル三国志」の世界だね。

うん、最高の世界なんだほ。ぼく、広報大使やっててよかったほ。

うん、最高の世界なんだほ。ぼく、広報大使やっててよかったほ。

特別展「三国志」は9月16日(月・祝)までです。ぜひ足をお運びください!(来てほー!)

特別展「三国志」は9月16日(月・祝)までです。ぜひ足をお運びください!(来てほー!)

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」

2019年7月9日(火)~9月16日(月・祝)

平成館 特別展示室

カテゴリ:考古、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 市元塁(東洋室) at 2019年08月26日 (月)

親と子のギャラリー「日本のよろい!」(9月23日(月・祝)まで)は、もうご覧になりましたか?

江戸時代以前に作られたよろいと、現代につくられたよろいの製作見本を展示し、よろいを形作る「材料」「技術」「美意識」について紹介しています。

親と子のギャラリー「日本のよろい!」展示風景

親と子のギャラリーを見た後は、日本文化体験「日本のよろい!」(9月1日(日)まで)も併せてご覧ください。

よろいにさわれるハンズオン体験で、よろいのひみつに迫ったり、よろいをつけた武士を描いた屏風のレプリカを見て、その使われ方やデザイン性について学ぶことができます。

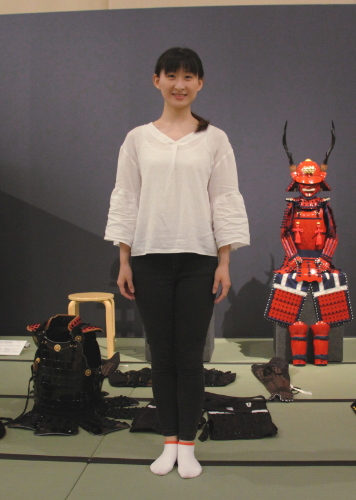

ハンズオン体験のコーナー

会期中の金曜・土曜には、「よろい着用体験」ができます。

どんな風に着るのでしょうか?

それでは、よろいの着方について簡単にご紹介します。

現代につくられた、サイズの異なる4種類のよろいがあります。そのなかから、身長にあったサイズの甲冑を服のうえから着ていきます。

今回は、徳川家康の側近である榊原康政所用「黒糸威二枚胴具足」(重要文化財。当館蔵)をモデルにしたよろい(下画像 一番左)を着ていきます。

上からよろいを着るので、こんな感じのパンツスタイルがおすすめです。(貸出用のジャージも用意しています。)

(※よろいを着る順番は色々な方法があります。)

1、籠手(こて)

左手、右手の順につけます。これだけでなんだかちょっと強くなった気分です。

2、佩楯(はいだて)

大腿部から膝までを守ります。布地に小札(こざね。鉄や革でできた縦長のカードのような部品)などが取り付けられていて、エプロンのような感じで腰につけます。強度と可動性を両立させたデザインです。

3、脛当(すねあて)

文字どおり、脛を守ります。実はこれ、右足用と左足用と決まっているんです。

内側にだけ革が張ってあります。これは馬に乗るときに、自分の足をかける鐙(あぶみ)や、馬のお腹を傷つけないようにするため。

優しい! 強さとは、優しさのことですね!

画像だとわかりづらいのですが、よく見ると内側にだけ革が張ってあります。

4、胴(どう)

胴の脇を開き、身につけます。重みがグッと肩にかかります。

胴の脇がパカッと開く構造になっています。

重みが一気に体に来ました!笑っちゃいます。

表情もなんとなくりりしくなりますね。

ちなみに、胴の背中には味方の旗を差すためのパーツがついています。戦場で敵味方を識別するための目印として差したのだそうです。細かい仕事がなされています。

5、兜(かぶと)

この兜、1枚の鉄板を曲げているわけではなく、複数枚でひとつの兜を形成しています。兜に筋がついていますが、バラバラのパーツがその筋ごとに繋ぎ合わさっているのだそう。とても高い技術が結集しているのです。

前立(まえたて)のデザインは、不動明王が持っている三鈷柄剣(さんこづかけん)がモチーフになっています。これは、「不動明王の力が自分に宿るように」という思いが込められているとのこと。

これで完成です!

このよろいの総重量は10kgほど。ずっしり感じます。これを着て戦いに挑んだかと思うと、結構しんどいです。が、今で言う「勝負服」だけあって、気分があがるというか、やる気が湧き上がってくるような感覚になりました。

小道具として、軍配、采配、太刀などをご用意していますので、これでサムライスイッチONです!

ここでは写真撮影が可能ですので、ぜひ記念にどうぞ!

※通常はトーハクくんはいません

実施日 8月31日(土)までの金曜・土曜

時 間 11:00~16:30(受付10:50~16:00)

定 員 各日22名(1人につき1回1種類のみ。着用時間:約10分)

参加費 1,000円(高校生を除く18歳以上70歳未満の方は、別途観覧料が必要です)

※当日受付。事前申込はできません。

※先着順。定員に達した場合、16:00前でも受付を終了します。人気なので、受付はどうぞお早めに。

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2019年08月21日 (水)

こんにちは。1089ミステリーハンターの高橋です。

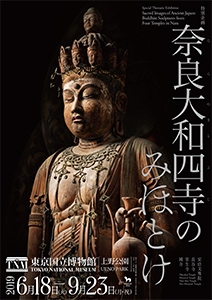

今回は、特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」(~9月23日(月・祝))の会場でふしぎハッケン!

連日多くの仏像ファンたちでにぎわう特別企画の会場。

一番奥のスペースには、室生寺の十一面観音菩薩像・地蔵菩薩像・十二神将像が居並びます。

さてさっそくですが、ここでクエスチョンです。

下の展示風景のなかで、ちょっと不自然なところがあります。それはいったい何でしょう?

(ちなみに会場の造作やキャプションは関係ありません ←不備があるわけではありません)

手前: 重要文化財 十二神将立像(酉神・巳神)鎌倉時代・13世紀 室生寺

奥左: 重要文化財 地蔵菩薩立像 平安時代・10世紀 室生寺

奥右: 国宝 十一面観音菩薩立像 平安時代・9~10世紀 室生寺

ヒントとして、もう少しお像に近づいてみましょう。とくに地蔵菩薩像の頭の周辺に注目です。

おわかりになったでしょうか?(自信のある方はぜひ「スーパー〇とし君」をどうぞ 笑)

というわけで正解は、「地蔵菩薩像と後ろの光背(こうはい)の大きさが合っていない」でした。

写真を見ると、地蔵の頭から発せられる頭光(ずこう)の位置が、頭より上になっていることがわかります。

つまり、現在付けられている光背は、元々はこのお像のものではなかったのです。

じつはこの光背、元来は室生寺の近隣・三本松に安置されている地蔵菩薩像に付けられていたものでした。

三本松の像は、光背とともに室生寺金堂に安置されていましたが、いつしか本体のみが三本松に移されました。

現在の地蔵菩薩像(現在展示中のお像)は、いつの頃か他のお堂から金堂へと移されたと考えられています。

仏像は時として、このように当初の安置場所から移動している例が少なからずあるのです。

さて、ここでさらに注目したいのが、この光背に描かれる様々な絵画表現です。

そもそも光背とは、仏の体から発せられる光をかたちにしたもの。

一般的には光背の周りの部分に文様を彫り出したり、小さな仏を取り付けたりします。

一方でこの「板光背(いたこうはい)」は、平らな木の板で作られた光背に、絵具や墨などで尊像や文様を描き表しています。

板光背は、平安時代前期(9~10世紀)に作られたものが多く、特に奈良県の寺院に集中して伝わっています。

室生寺金堂の真ん中に安置されている薬師如来像(今回の企画では展示されません)の板光背も、地蔵菩薩像の光背と同じ作風を示しており、同時期に制作されたと考えられます。

国宝 薬師如来立像(伝釈迦如来立像)平安時代・9~10世紀 室生寺

(この像は、現在お寺では釈迦如来として信仰されていますが、光背に7体の薬師如来が描かれていることや、薬師如来に付き従う存在の十二神将像があることから、もともとは薬師如来であったと考えられています。)

|

|

|

ほかにも、奈良の當麻寺には、(本体は無いのに)板光背ばかりが何と60数点(!)も見つかっています。

一体なぜ、この時期の奈良に限って、このような板光背が流行したのか。その理由はよくわかっていません。

謎に満ちた板光背ですが、細部を見てみると、とても華麗な色彩表現がなされていることがわかります。

とくに外縁部に描かれた9体の地蔵菩薩は、簡略な表現でありながら、その優美さに思わず目を奪われます。

面貌や肉身部分を朱線で描き起こすのも、平安時代前期の造形的な特徴を示しています。

この板光背の図様は、絵画として地蔵を表した例としては、おそらく現存最古といえるでしょう。

そしてさらに見逃せないのは、地蔵の周囲を彩る、躍動感あふれる唐草文様です。

本来は植物文であるにもかかわらず、その勢いはまるで渦巻く水流のよう。

かと思えば、その先端は、赤く燃え上がる火焔にメタモルフォーゼ!

この板光背を見ていると、あたかも古代の人々のイマジネーションの一端にふれるような気分になります。

あるいはこうした文様表現を、後世に家紋として流行する「巴文(ともえもん)」や、彫漆などに表される「屈輪文(ぐりもん)」の源流と捉えるのも面白いかもしれませんね。

ちなみに会場内では、地蔵菩薩像の目の前まで行って拝観すると、ちょうど頭光とぴったりになります。

どうぞお好みの位置や角度で、何度でも心ゆくまでご覧ください!

| 特別企画「奈良大和四寺のみほとけ」 本館 11室 2019年6月18日(火)~ 2019年9月23日(月) |

|

| 記事URL |

posted by 高橋真作(絵画・彫刻室) at 2019年08月16日 (金)