1089ブログ

2月13日(木)に報道発表会を実施した特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」。その見どころ前編を先日紹介しました。

早速ですがこの後編ブログで続きを紹介していきます

アツイ見どころその2

断簡、模本の数々が集結。<鳥獣戯画のすべて>をご紹介

「鳥獣戯画」の一部が本体と切り離され、掛け軸などに仕立て直されて伝わってきた「断簡」や、原本では失われた場面を留める「模本」が存在します。

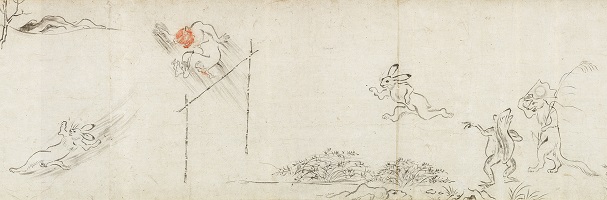

重要文化財 鳥獣戯画断簡(東博本) 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵

甲巻から抜けた場面がこちらの断簡です

どこから抜けたのかは画面左手の墨の黒点がヒントです

Honolulu Museum of Art, Gifts of the Robert Allerton Fund, 1954(1951.1) and Jiro Yamanaka, 1956 (2212.1)

鳥獣戯画模本(長尾家旧蔵本)室町時代・15~16世紀 アメリカ・ホノルル美術館蔵 ※会期中場面替えあり

こちらは甲巻から失われている高飛びの場面です

このほかにも模本に描かれている場面と一致する断簡などを展示します。

原本では見ることのできない断簡や模本の数々が集結する様は、まさに<鳥獣戯画のすべて>です。

国宝「鳥獣戯画」をご覧いただいたからといって気を抜かないでください。

断簡、模本もぜひしっかりご覧いただき、<鳥獣戯画のすべて>を骨の髄までご堪能ください。

アツイ見どころその3

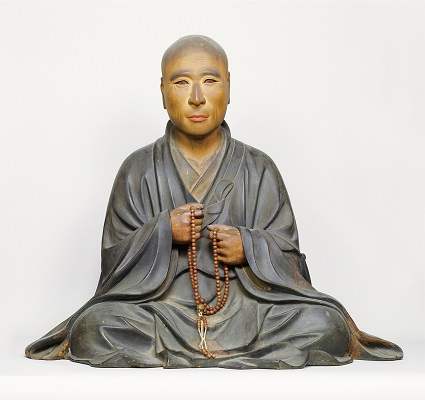

寺外公開は27年ぶりの重要文化財「明恵上人坐像」をはじめとする明恵上人ゆかりの品々を紹介

重要文化財 明恵上人坐像 鎌倉時代・13世紀 京都・高山寺蔵

なんといってもこちらの明恵上人坐像をぜひお見逃しなく!

「鳥獣戯画」をたっぷりとご紹介してきましたが、明恵上人ゆかりの品々も本展の大きな見どころの一つです。

「鳥獣戯画」が伝わってきただけでなく、日本ではじめてお茶がつくられた場所でもあり、世界文化遺産でもある高山寺ですが、

その高山寺を鎌倉時代に再興したのが明恵上人です。

明恵上人には数多くのエピソードがあります。本展ではそのエピソードとともにぜひゆかりの品々をご覧ください。

それでは、エピソードを一部紹介します。

エピソードⅠ

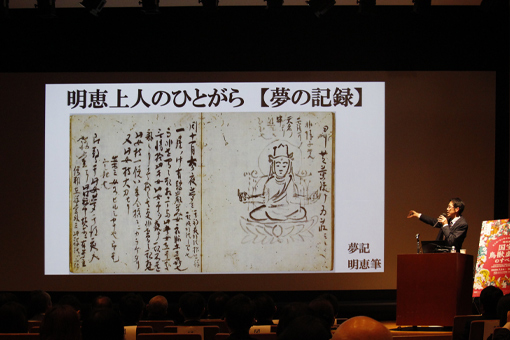

長年夢を記録し続けた

重要文化財 夢記 明恵筆 鎌倉時代・承久2年 京都・高山寺蔵 展示予定期間:7月14日(火)~8月10日(月・祝)

明恵上人は19歳頃から晩年に至るまで夢を記録しました。

今でも日記を書く人は少なくはないと思いますが、長年夢を記録し続ける人は今も昔もめったにいないのではないでしょうか。

日記風に夢の出来事を記したり、再構成した記事もあったりと興味深い記事は多いらしいのですが、明恵上人は弟子にこの記録をみだりに他人に見せてはいけないと語ったそうです。

何が書かれていたのか気になってしょうがないですね。

会場では明恵上人が作品に宿したオーラをぜひ感じてください。

エピソードⅡ

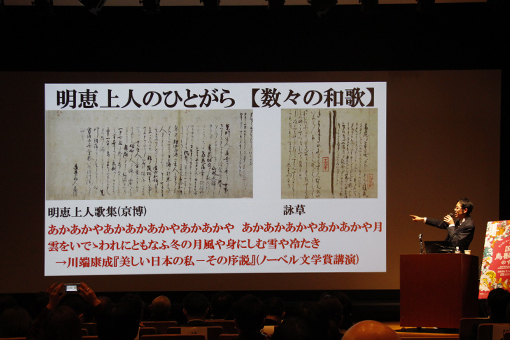

多くの斬新な和歌

左:国宝 明恵上人歌集 高信筆 鎌倉時代・宝治2年(1248) 京都国立博物館蔵 会期中場面替えあり

右:詠草 明恵筆 鎌倉時代・13世紀 京都・高山寺蔵

明恵上人は見たまま、思ったままを口ずさむような和歌を多く残しています。

ぜひ紹介したい和歌はこちらです。

あかあかや あかあかあかや あかあかや あかあかあかや あかあかや月

空に浮かぶ赤い月をストレートに言葉にのせた和歌です。

自分を飾ることなく思ったことを言葉にするのは意外と難しいと思いますが、

ありのままでいいことを教えてくれるようですね、明恵上人は。

エピソードⅢ

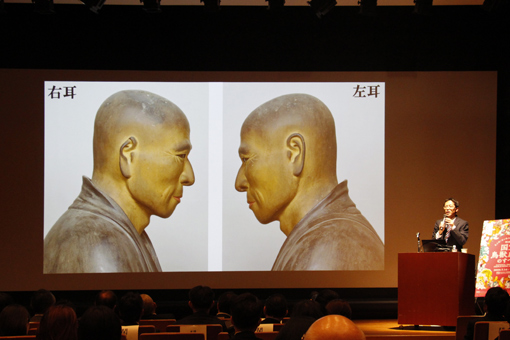

右耳を切った!

明恵上人は24歳のころ求道のために右耳を切りました。

ただ切ったのではなく、母と慕う「仏眼仏母像」(京都・高山寺蔵)の前で切ったそうで、明恵上人のアツイ思いや決意が感じられます。

会場でぜひ右耳と左耳を見比べてください

エピソードⅣ

タツノオトシゴから子犬まで

龍子【タツノコ】 京都・高山寺蔵

明恵上人は釈迦が生まれた天竺(インド)へのあこがれを生涯持ち続け、渡航を2度試みましたが、断念しています。

このタツノオトシゴはインドへの憧れを思わせる、明恵上人の所持品と言われています。

タツノオトシゴのほかにも紀州湯浅の海に浮かぶ鷹島で修業中に拾った石を「蘇婆石・鷹島石」(京都・高山寺蔵)と名付け、生涯所持しました。

その理由は、天竺蘇婆河に多くの釈迦の遺跡があり、その河の水が流れ流れてこの近くの海を洗うのだから、この石も釈迦の遺跡の形見であると考えたからだそうです。

これらは明恵上人にとって憧れの地、天竺とつながる方法だったのかもしれません。

次に紹介したいのはこちらの子犬です。

重要文化財 子犬 鎌倉時代・13世紀 京都・高山寺蔵

つぶらな瞳、少し傾げた首、高さ30センチにも満たない小さなサイズ、どれをとっても可愛らしい子犬です。

宗教的な意味合いをもつ彫刻が多い中で、このような彫像はとても珍しいものです。

また、明恵上人はたびたび子犬の夢を見ていたそうで、その意向も反映されていたのかもしれません。

子犬を可愛がる明恵上人を想像するとなんだか心が温かくなりませんか。

明恵上人ゆかりの品々から、ぜひ明恵上人の人柄や思いを展覧会場で感じ取ってください。

前編、後編にわたり本展の見どころをご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。

今年の夏はトーハクが戯画【ギガ】アツイこと間違いない!と思いませんか。

戯画【ギガ】アツイ宣言!

最後になりましたが、重要なお知らせです。

特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」の最終入場は閉館の60分前まで

となります。

皆様、最終入場時刻をご確認の上、ご来館ください!

カテゴリ:2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 柳澤想(広報室) at 2020年02月20日 (木)

皆様は春、夏、秋、冬どの季節がお好きですか?

桜舞い散る春ですか?あーー夏休みと聞こえてきそうな夏ですか?

それとも、淡紅の秋桜がきれいな秋ですか?粉雪舞う冬ですか?

私は夏が好きです。

なんといってもアツイ!からです。

そして、今年の夏は戯画【ギガ】アツイ!こと間違いないです。

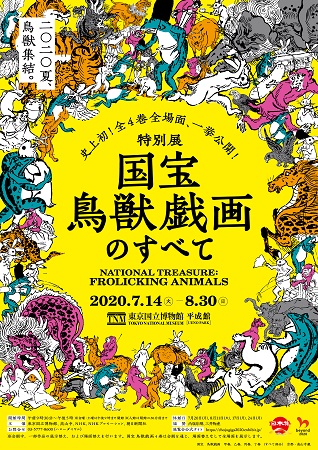

なぜなら、特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」を今年の夏、7月14日(火)~8月30日(日)の会期で開催するからです。

2015年に当館で開催した特別展「鳥獣戯画─京都 高山寺の至宝─」は大勢のお客様で賑わったアツイ展覧会ですが、そのアツサ再びです。

配布中の先行チラシは両A面のポップなデザイン!

私はピンク押しです

本展の報道発表会を2月13日(木)に行いましたので、報道発表会の様子とあわせて本展の見どころをご紹介します。

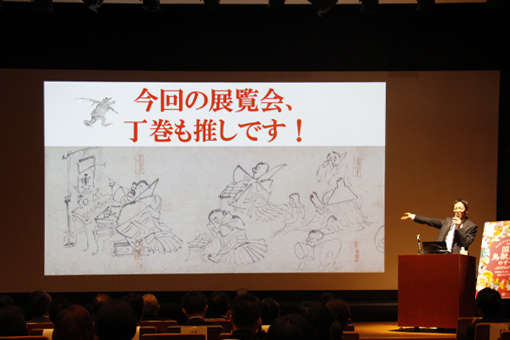

展覧会概要の説明者は本展担当研究員である土屋主任研究員

鳥獣戯画、高山寺、明恵上人へのほとばしるアツイ愛情に圧倒されました

本展の見どころは3つです。

アツイ見どころその1

展覧会史上初、国宝「鳥獣戯画」4巻を会期中、全場面、一挙公開!

アツイ見どころその2

模本、断簡の数々が集結。<鳥獣戯画のすべて>をご紹介

アツイ見どころその3

寺外公開は27年ぶりの重要文化財「明恵上人坐像」をはじめとする明恵上人ゆかりの品々を紹介

通の方なら、この見どころ3つの簡単な紹介で、2015年鳥獣戯画展との違いがわかるかもしれません。

それでは各見どころを紹介いたします。

アツイ見どころその1

展覧会史上初、国宝「鳥獣戯画」4巻を会期中、全場面、一挙公開!

2015年鳥獣戯画展はそれぞれの巻を前期と後期で場面を変えて展示しましたが、本展では、4巻全ての全場面を展示替えなしで一挙公開します!

合計44メートルを超す国宝4巻の全場面を一度のご来館でご覧いただけます。

アツイ夏に何度もご来館いただくのは大変だと思いますので(何度もご来館いただきたいですが)、ぜひこの機会に全場面を見比べながらご覧いただきたいです。

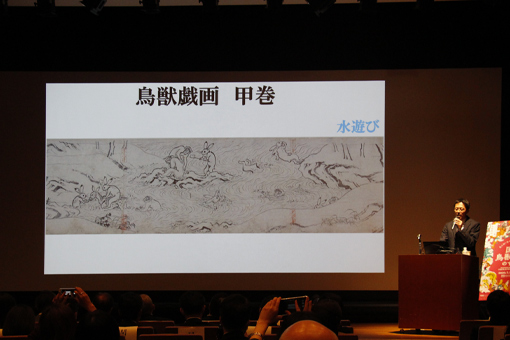

続いて、甲、乙、丙、丁の4巻それぞれを簡単に紹介いたします。

最初は皆様に大人気の甲巻です。

国宝 鳥獣戯画 甲巻 平安時代・12世紀 京都・高山寺蔵

逃げる猿を蛙と兎が追いかける場面です

兎、猿、蛙をはじめとする11種類の動物たちが生き生きと描かれた甲巻は、国宝「鳥獣戯画」の中でも特に有名な場面が数多く登場します。

こちらは水遊びの場面

甲巻は前半と後半で作者、制作年代が異なる可能性が高いと考えられているそうです。

本展では全場面公開ならではの見比べが可能になりました。紙の色や質感がぱっと見で異なるそうです。

ぜひ見比べてください。

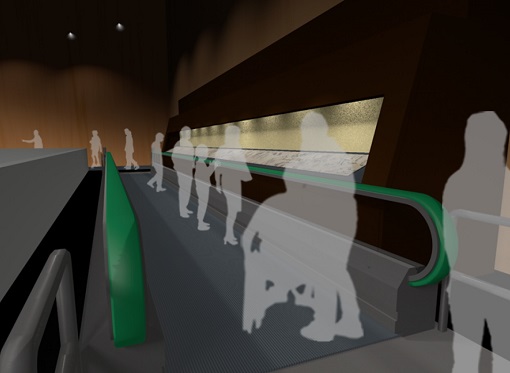

そして、本展ならではの大きなトピックもございます。

甲巻は「動く歩道」でご覧いただきます。

駅や空港などで見かける、あの「動く歩道」をご想像ください。

巻き広げながら見る絵巻本来の鑑賞方法に加え、皆様に作品を間近でご観覧いただける環境を準備しておりますのでご期待ください。

動く歩道イメージ画像

スピードは検証中です!

次に動物図鑑のような乙巻です。

国宝 鳥獣戯画 乙巻 平安時代・12世紀 京都・高山寺蔵

麒麟です。首が長いキリンではございません

乙巻は16種類の動物が登場します。

前半は牛、鷹、犬など日本でも見られる動物。後半は虎や象など日本に生息しない動物や、麒麟や龍などの空想上の動物が描かれています。

日本に生息する動物たちです

日本に生息しない動物や、空想上の動物たちです

乙巻と甲巻後半を同一筆者とする説もあるので、似ているポイントを探すのも面白いかもしれません。

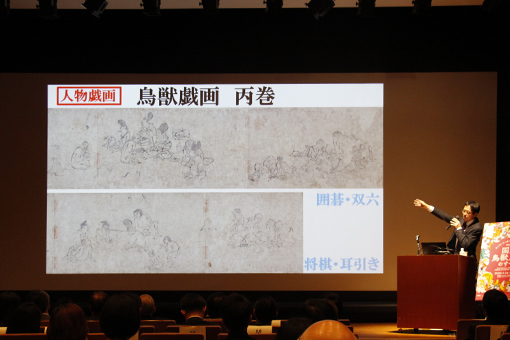

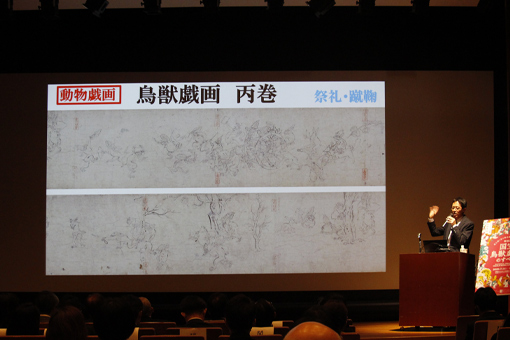

そして、前半に人物、後半に動物が描かれた丙巻です。

国宝 鳥獣戯画 丙巻 平安~鎌倉時代・12~13世紀 京都・高山寺蔵

山車に見立てた荷車が描かれています

人物と動物のモティーフは甲巻にみられるものが多いようです。

人物の場面です

動物の場面です

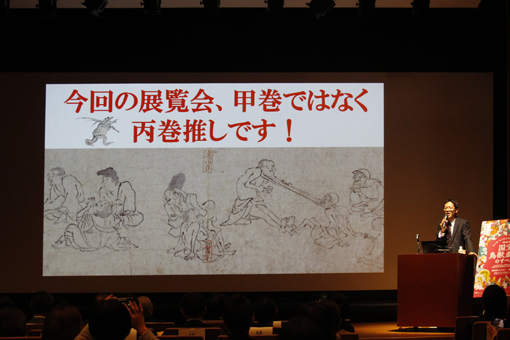

また、人物の場面は平安時代に描かれた可能性もあるとのことで、謎だらけの鳥獣戯画を紐解く鍵になるかもしれない丙巻は要注目です。

今回は丙巻推しです!

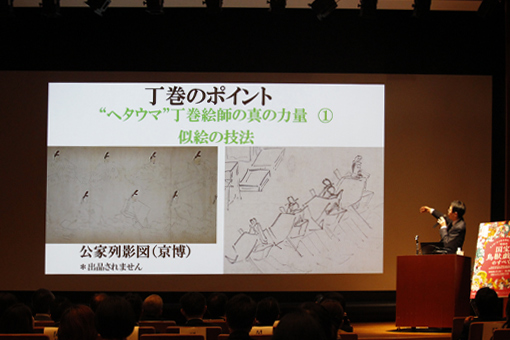

最後は、人物主体の丁巻です。

国宝 鳥獣戯画 丁巻 鎌倉時代・13世紀 京都・高山寺蔵

流鏑馬の場面です

甲巻や丙巻に描かれたモティーフを踏まえた表現が随所にあります。

太くて勢いのある筆使いが特徴的です。

ほかの巻と異なる筆遣いに見えませんか

違う巻のモティーフと見比べるのも面白いですが、装束の巧みな描き分けなどに表される、作者の技量の高さもぜひご覧ください。

似絵の技法も取り入れているそうです

丁巻も推しです!

さてさて、見どころはまだ2つございます。

残りは近日公開予定の後編で紹介します。

後編もぜひご覧ください。

カテゴリ:2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 柳澤想(広報室) at 2020年02月19日 (水)

日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」では、圧倒的な質と量の考古資料と並んで、島根県内の神社に奉納された刀剣や甲冑の名品を展示しています。これらは武将たちが戦勝祈願を願って神に捧げたものであり、当時の工芸技術の粋が集められた優れた美術工芸品でもあります。

今回は、本展必見の刀剣と甲冑についてご紹介します。

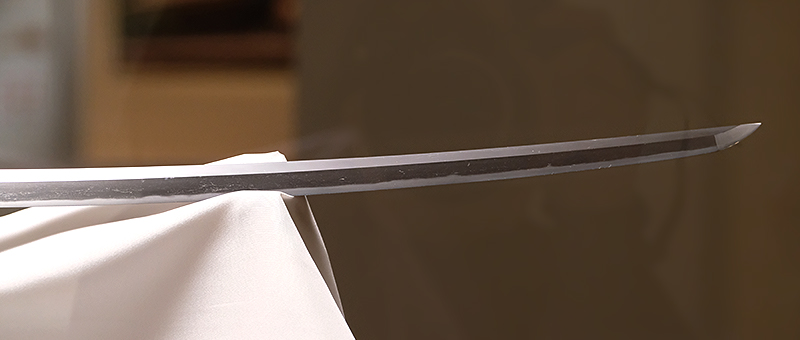

刀剣からは、物部(もののべ)神社所蔵の「太刀 銘 了戒(たち めい りょうかい)」をご紹介します。

了戒は鎌倉時代に活躍した京・来(らい)派の名工です。

本作品は、その典型的な作風がよく示された優品で、精美な地鉄(じがね)に端正な直刃(すぐは)の刃文(はもん)を焼入れています。

本作品が伝来する物部神社は、石見国一宮(いわみのくにいちのみや)として厚く崇敬された古社で、本作品は天文11年(1542)4月2日付の大内義隆(おおうちよしたか)寄進状(物部神社蔵)に記された太刀一腰(ひとこし)にあたる可能性が高いです。

周防国(すおうのくに・現在の山口県東部)をはじめ七か国を領する西国有数の守護大名であった大内義隆は、この年、敵対する出雲国の尼子(あまご)氏を攻めており、本作品は物部氏の御祖神とされる宇摩志麻遅命(うましまぢのみこと)を祭る物部神社に、戦勝を祈願して奉納されたものと考えられます。

重要文化財 太刀 銘 了戒

鎌倉時代・14世紀 島根・物部神社蔵

了戒の銘が流麗な鏨(たがね)使いで刻まれています

神に捧げられる刀剣にふさわしい、上品な直刃が見どころです

甲冑では、佐太(さだ)神社所蔵の「色々威胴丸(いろいろおどしどうまる)」にご注目ください。

色々威とは三色以上の組紐で全体を威す(つづる)ことを指します。

胴丸は歩兵用の甲冑で、胴の合わせ目が右脇にあります。

本作品は、出雲の戦国大名尼子氏の最盛期に活躍した尼子経久(あまごつねひさ)が奉納したと伝わるもので、格調高く精巧に仕立てられた高級品です。

全体を紅・白・浅葱(あさぎ)の色鮮やかな組紐で威し、さらに要所には獅子と牡丹(ぼたん)を表した韋(鹿のなめし革)や、桐紋(きりもん)を彫刻した飾金具(かざりかなぐ)を配しています。

兜(かぶと)は頭頂部がわずかにくぼんだ阿古陀形筋兜(あこだなりすじかぶと)といわれるもので、兜正面に鍬形(くわがた)と剣形(けんぎょう)の前立(まえだて)を飾り、「春日大明神(かすがだいみょうじん)」・「八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)」・「天照皇大神宮(てんしょうこうだいじんぐう)」の神号を表して、奉納者の権威と信仰心を示しています。

重要文化財 色々威胴丸

室町時代・15世紀 島根・佐太神社蔵(島根県立古代出雲歴史博物館寄託)

色々威と胴丸の合わせ目

絵韋

兜 正面

兜 側面(阿古陀形)

今回ご紹介した刀剣や甲冑は、武士の美意識を体現したものであり、美術工芸品としてはもちろん、その由来伝来から歴史資料としても貴重なものばかりです。

また、御神宝として大切に守り伝えられたことから保存状態がとても良く、製作当初のうぶな状態をとどめていることも重要です。

これらの作品を間近でじっくり見ることができるこの機会を、どうぞお見逃しなく。

| 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 平成館 特別展示室 2020年1月15日(水) ~ 2020年3月8日(日) |

|

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 佐藤寛介(工芸室研究員) at 2020年02月18日 (火)

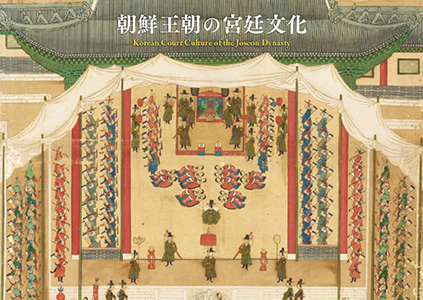

ただいま平成館の企画展示室では、特集「朝鮮王朝の宮廷文化」というテーマで、韓国の朝鮮時代の宮廷文化や、宮廷人を輩出した特権階層の両班(ヤンバン)の生活文化を紹介しています。

特集「朝鮮王朝の宮廷文化」の展示室風景

中国をはじめ、日本、韓国、ベトナムなどの東アジアの国々では、古代中国で発達した宮廷の規格を取り入れながら、各地で各民族の生活文化を加えた独特の宮廷文化をはぐくみました。朝鮮王朝の宮廷には、オンドルという床暖房があったり、材質や装飾は立派ながらも庶民と同じような形の調度を用いていました。いかに宮廷人といえども、決して地域や民族の生活様式から離れて生きてゆけないということです。

景福宮康寧殿

この宮殿は国王が日常生活を過ごすオンドル部屋です。韓国の伝統的な座礼スタイルです。

朱漆十二角小盤 朝鮮時代・19世紀

座礼で用いる各人用の食卓を小盤といい、S字形の足を虎の足に見立てて虎足盤(こそくばん)とよびます。

真鍮飯床器 朝鮮時代・19世紀

真鍮でできた食器と箸と匙です。このような金属製の食器は、現在の韓国でもおなじみです。

ソウルには、景福宮(キョンボックン)や昌徳宮(チャンドックン)など、朝鮮王朝の宮廷がいくつもあります。なかでも格式の高いのは景福宮で、平地にピシッとした直線的な設計で宮殿が配置されています。

景福宮

数あるソウルの宮廷のなかでも最も格式が高い景福宮。宮廷の向こうに見えるのは白岳山。

これに対して昌徳宮は、山のふもとに地形に応じてのびやかに宮殿が配置されていて、こちらのほうが韓国らしい趣があると言われています。

昌徳宮

昌徳宮の正殿の仁政殿。右手にみえる青瓦の宮殿は、国王が日常政務を行なった宣政殿。

この、のびのび感はソウルの旧市街の設計にも表われていて、東アジアの都らしく碁盤の目でありながら、城壁や道路は地形に合わせた自由な感じがあります。その街の真ん中にあるのが鐘閣(チョンガク。正式名は普信閣)です。

鐘閣(普信閣)

鐘閣は、たびたび建て替えられており、現在のものは世宗のころの規模で再建されています。

鐘閣の現在の鐘

20世紀後半から鐘閣にかけられている鐘。音響効果のために鐘の下の床は丸く掘られています。

鐘閣は、その名のとおり、鐘を吊るす建物です。ここの鐘は、もとは仁寺洞(インサドン)の円覚寺にあったのですが、寺がなくなってからは転々としたのち、現在の鐘閣の場所に落ち着きました。そして都城の門を開閉する合図として、午前4時の開門には仏教の三十三天にちなんで33回、午後10時の閉門には星座の二十八宿にちなんで28回鳴らされました。現在は、往時の鐘は国立中央博物館の庭に移されて、鐘閣には新しい鐘が吊るされており、新年を迎える大晦日に33回鳴らされています。

鐘閣の古い鐘

鐘閣の鐘は文化財保護のために新しい鐘と交代し、古い鐘は国立中央博物館の庭にあります。

鐘閣の東西には鐘路(チョンロ)という大路が伸びており、この周辺の繁華街を同じく鐘路と書いてチョンノと発音します。鐘路は、朝鮮時代には、雲のように人々が集まる商店街という意味で、雲従街(ウンジョンガ)とよばれていました。ここには六矣廛(ユギジョン)という6つの大商店があり、宮廷用品を納めていました。雲従街の大路を、特権階層の両班などが馬に乗って通りかかると、庶民としては平伏したり、何かとやっかいなので、大通りから外れた細い道を使ったわけですが、この裏道を「馬を避ける」という意味で、避馬通り(ピマッコル)といいました。

避馬通り(ピマッコル)

両班を避けるための裏道は、現在は庶民的な商店街になっています。左手にあるのが鐘閣。

かつて雲従街のランドマークであった鐘閣も、現代の高層化した都心ではすっかり目立たなくなってしまい、鐘閣の向かい側には、新たなランドマークがそびえています。鐘路(チョンノ)タワーといい、33階建のガラス張りの高層ビルで、最上階を3本の柱で支えて雲が浮かんでいるように見せるトップ・クラウドという現代建築です。

鐘路を西から東に向かって見たようす

右(南)が鐘閣、左(北)が鍾路タワー。このブログは鍾路タワーのスタバで書きました。

このタワーのなかにあるスターバックスは、六矣廛にちなんで店内を6つの空間構成にするこだわりです。鐘路では、新旧のランドマークが、いろいろなキーワードでつながりながら、歴史を超えて向かい合っているのです。

今回ブログでご紹介したような朝鮮王朝の宮廷に関わる調度や服飾をはじめ、宮廷人を輩出した特権階層の両班(ヤンバン)が用いた生活用具を、本特集で是非ご覧ください。

| 朝鮮王朝の宮廷文化 平成館 企画展示室 2020年2月4日(火) ~ 2020年3月15日(日) |

|

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(特別展室長) at 2020年02月18日 (火)

日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」(1月15日(水)~3月8日(日))は、2月14日(金)午後、来場者10万人を突破しました。

多くのお客様に足をお運びいただきましたこと、心より御礼申し上げます。

記念すべき10万人目のお客様は、埼玉県さいたま市からお越しの工藤真理子さんと鎌田裕子さん親子。

お二人には本展図録と画文帯神獣鏡アクセサリーポーチ、てぬぐいなど、本展オリジナルグッズを贈呈しました。

特別展「出雲と大和」10万人セレモニー

左から、トーハクくん、鎌田裕子さん、工藤真理子さん、当館館長の銭谷眞美、ユリノキちゃん

鎌田さんは子どものころにご実家にあった日本の歴史のマンガを読んで日本史を好きになり、弥生時代や古墳時代にも興味を持たれたとのことです。

本日は、鎌田さんがお母様の工藤さんを誘ってご来館され、本展展示作品の中では銅鐸や奈良県石位寺ご所蔵の重要文化財「浮彫伝薬師三尊像」をとくに楽しみにしているとお話しくださいました。

特別展「出雲と大和」は2月11日(火・祝)より後期展示がはじまり、島根県出雲大社のご神宝、国宝「秋野鹿蒔絵手箱」などの作品を展示しています。

奈良県石上神宮ご所蔵の国宝「七支刀」は前期に引き続きご覧いただけます。

出雲と大和の名品を一堂に楽しめる本展は3月8日(日)まで。お見逃しなく!

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 長谷川悠(広報室) at 2020年02月14日 (金)