1089ブログ「国宝 鳥獣戯画のすべて」 展覧会の見どころなどを紹介しています。

東京国立博物館資料館 特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」関連図書コーナー設置

展覧会のみどころ

第1章 国宝 鳥獣戯画のすべて

第2章 鳥獣戯画の断簡と模本

第3章 明恵上人と高山寺

第1章 国宝 鳥獣戯画のすべて

鳥獣戯画は今から800年ほど前、平安時代終わり頃から鎌倉時代の初め頃にかけて描かれた作品です。兎や蛙、猿の登場する甲巻が有名ですが、この他に動物図鑑のような乙巻、人物戯画・動物戯画から成る丙巻、人物中心の丁巻があります。この4巻を合計すると44メートルを超し、本展ではこの長大な画面を一挙にご覧いただけます。

鳥獣戯画は彩色のない白描画です。墨の線だけで、動物や人々の姿を生き生きと躍動的に描いています。4巻それぞれに墨の線に特徴があり、この機会にぜひ、その違いを見比べてみてください。

国宝 鳥獣戯画 甲巻

平安時代・12世紀 京都・高山寺蔵

兎、猿、蛙をはじめとする11種の動物たちが生き生きと描かれる甲巻。どの動物たちにも無駄な動きがなく、絵巻という舞台の中でそれぞれの役割をきちんと演じています。前半と後半では線描や動物たちの表情も異なり、別の人物によって描かれたようです。

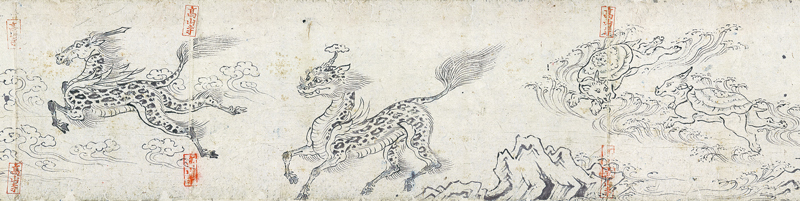

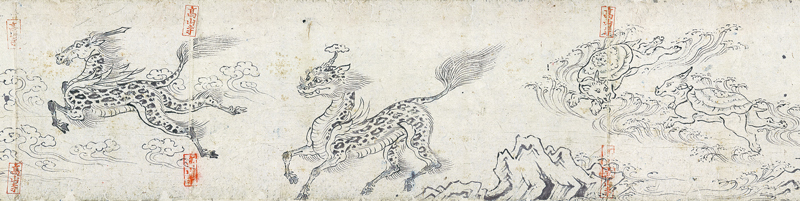

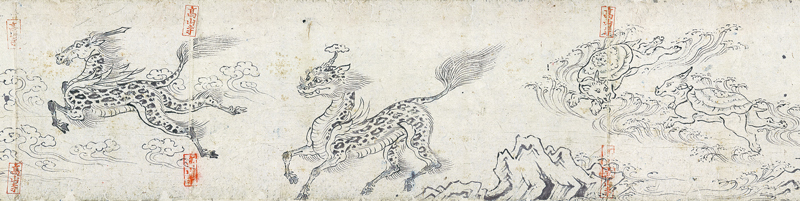

国宝 鳥獣戯画 乙巻

平安時代・12世紀 京都・高山寺蔵

乙巻は動物図鑑のような巻。16種の動物が登場しますが、甲巻のように擬人化された動物は一切登場しません。前半は牛、鷹、犬など日本でも見られる動物、後半は虎や象など日本に生息しない動物や、麒麟や龍、獏など空想上の動物が描かれています。

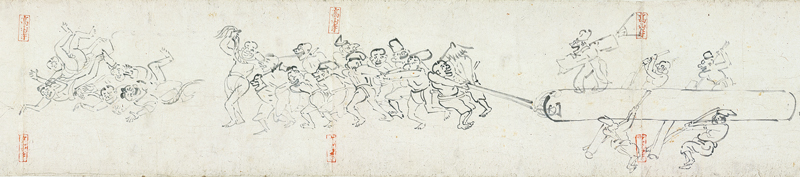

国宝 鳥獣戯画 丙巻

平安~鎌倉時代・12~13世紀 京都・高山寺蔵

前半が人物戯画、後半が動物戯画から成る丙巻。後世に加筆された、濃墨(のうぼく)の線に隠れたオリジナルの線描に注目すると、迷いのない滑らかな筆致で、きわめて的確な描写です。平安絵巻に通ずる要素が見いだせ、その制作は平安時代にさかのぼる可能性が考えられます。

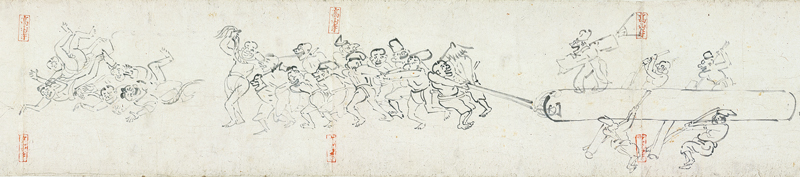

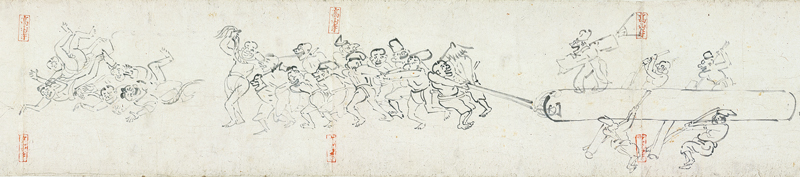

国宝 鳥獣戯画 丁巻

鎌倉時代・13世紀 京都・高山寺蔵

丁巻は人物主体の巻。甲巻や丙巻に描かれたモティーフを踏まえた表現が随所に確認されます。他の3巻に比べ人物は大ぶりで、線描は太く、墨色も淡いのが特徴的。おおらかな筆致に見えながら速いスピードで的確に筆を走らせ、作者の技量の高さがうかがわれます。

展覧会のみどころトップへ

第2章 鳥獣戯画の断簡と模本

鳥獣戯画には、時代を経るうちに本来の巻物から分かれ、一場面ごとの掛軸になった「断簡」が存在します。甲巻から分かれた断簡が4点、丁巻から分かれた断簡が1点、あわせて5点の断簡です。そして、過去の鳥獣戯画を写した「模本」には、いまでは失われた画面が写し留められているものや、もともとの絵の順序を推測する手がかりがあることもあり、どれも大変貴重です。

制作当初の鳥獣戯画は今よりももっと多くの画面があったようです。国宝の4巻に加え、これらの断簡や模本もあわせて、かつて存在していた「鳥獣戯画のすべて」をご紹介します。

重要文化財 鳥獣戯画断簡(東博本)

平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵

鳥獣戯画甲巻から分かれた断簡。画面左手に見える黒点は甲巻の第16紙、風にそよぐ萩の花とつながり、もとはここから分かれた場面であることが分かります。各巻に押される「高山寺」印がないことなどから、江戸時代初めには既に甲巻を離れていたとみられます。

第3章 明恵上人と高山寺

鳥獣戯画の伝わった高山寺は京都の北西、栂尾の地にある古刹です。奈良時代の創建と伝わり、鎌倉時代の初めに明恵上人が華厳宗の道場として再興しました。

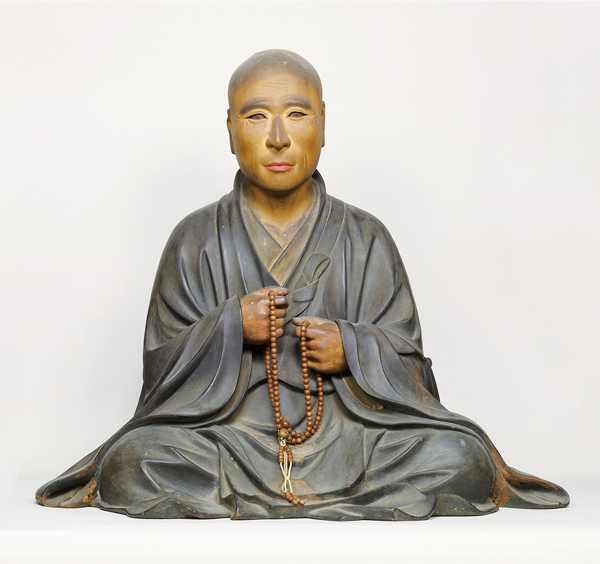

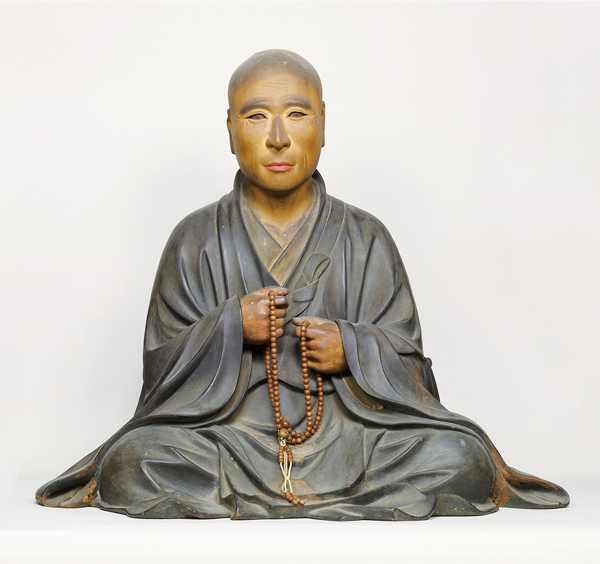

明恵上人は学問に打ち込み、仏道修行に邁進した鎌倉時代を代表する高僧です。その人柄を慕い、多くの人びとが明恵上人のもとに集いました。また世界的にも稀な夢の記録を生涯にわたって残し、多くの和歌を詠むなど、人間味あふれるエピソードでも知られます。明恵上人の姿を生き写したかのような重要文化財「明恵上人坐像」をはじめ、本章では明恵上人ゆかりの名宝をご覧いただきます。

|

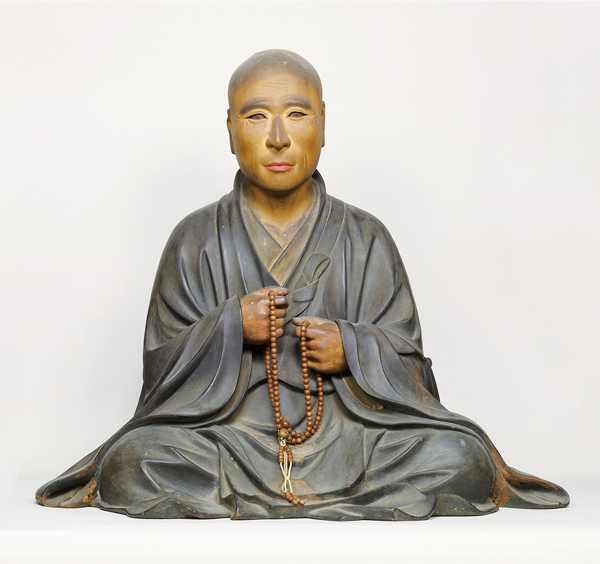

重要文化財 明恵上人坐像

鎌倉時代・13世紀

京都・高山寺蔵

鎌倉時代の初めに高山寺を中興した明恵上人等身の木像。肉身や衣の彩色が今なお鮮明に残ります。修行のため紀州で切った右耳もきちんと表現されており、まるで生きているかのように迫真的です。普段は開山堂に祀られる非公開の像で、寺外での公開は27年ぶりです。

|

展覧会のみどころトップへ

特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」

特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」![]()