1089ブログ

特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」、特別展「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」開幕!

10月2日(火)、2つの待望の特別展が開幕しました!

まずは、平成館のエスカレーターを上って左側、特別第1・2室の特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」についてご紹介します。

この展覧会は、2部で構成されています。

フィラデルフィア美術館が企画・監修した第1部「デュシャン 人と作品」(The Essential Duchamp)展。「現代美術の父」と称されるマルセル・デュシャン(1887-1968)の作品、関連文献資料、写真などによって、デュシャンの人生と芸術活動を時系列でたどります。

第1部 マルセル・デュシャン没後50年記念「デュシャン 人と作品」の展示室。

手前:《自転車の車輪》 マルセル・デュシャン 1964年 (レプリカ/オリジナル1913年)

右奥:《芸術家の父親の肖像》 マルセル・デュシャン 1910年

いずれもフィラデルフィア美術館蔵

《泉》の印象が先行しがちなデュシャンですが、最初は「画家」として活動していました。印象主義からフォヴィスムにいたるまで、さまざまな前衛的な様式に実験的に取り組んだ作品群が、まとまって展示されています。

左:《叢》 マルセル・デュシャン 1910-11年

右奥:《階段を降りる裸体 No. 2》 マルセル・デュシャン 1912年

いずれもフィラデルフィア美術館蔵

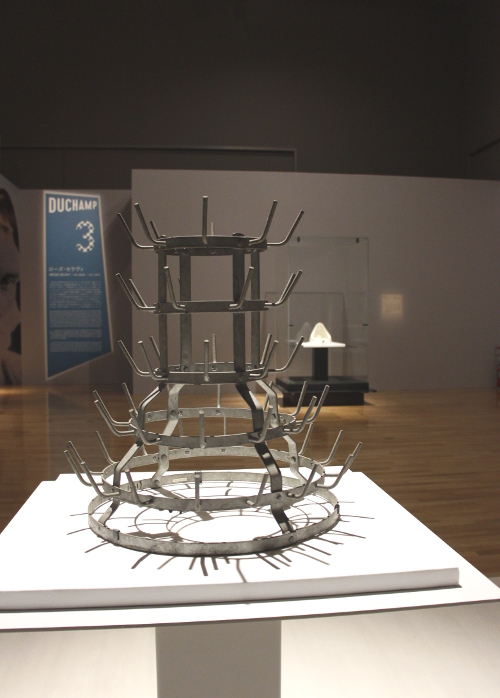

その後、通常の「絵画」制作を止めたデュシャンは、伝統的に理解されていた絵画の枠を押し広げ、そこから飛び出しました。いわゆる「レディメイド」と呼ばれる一連の作品の制作が、この時期にはじまります。

手前:《瓶乾燥器》 マルセル・デュシャン 1961年(レプリカ/オリジナル1914年)

右奥:《泉》 マルセル・デュシャン 1950年(レプリカ/オリジナル1917年)

いずれもフィラデルフィア美術館蔵

この後のデュシャンの展開は、ぜひ実際に会場でお確かめください!

そして、第2部「デュシャンの向こうに日本がみえる。」では、トーハクが誇る日本美術コレクションを、デュシャンにちなんだ5つのテーマで展示しています。デュシャンの作品や関連資料を見てきて、鍛えられてきた脳で日本美術を見てみると、いつもと違う面白さが立ち顕れてくるようです。

第2部の展示風景

日本美術を、いつもと少し違う視点で見てみること。それをエンジョイすることができたなら、それはデュシャンのおかげかもしれません。

続いて、平成館のエスカレーターを上って右側、特別第3・4室の、特別展「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」をご紹介します。

大報恩寺というお寺を皆様ご存知でしょうか。京都では千本釈迦堂の名で親しまれる、2020年に開創800年を迎える古刹です。

12月の「大根だき」や2月の「おかめ福節分」などの年中行事も風物詩として親しまれています。

また、大報恩寺には慶派スーパースターの名品が伝わっており、

昨年は60万人の皆さまにお越しいただいた「運慶」展では運慶とその父・康慶、実子・湛慶、康弁ら親子3代の作品が揃いましたが、本展でも快慶、定慶、行快らの傑作がずらりと集まります。

ずらりその1

秘仏本尊「釈迦如来坐像」寺外初公開!

重要文化財 釈迦如来坐像 行快作 鎌倉時代・13世紀 大報恩寺蔵

きりりとした切れ長の目が印象的で、実にイケメンです。

快慶の弟子である行快によるこの作品は大報恩寺でも年に数回しか公開されない秘仏で、

今回トーハクでの展示が寺外初公開となりました。

普段は大報恩寺の本堂内陣須弥壇上の厨子内に安置されていますので間近にご覧になれる機会は多くありません。

360度じっくりとぜひご覧ください。

ずらりその2

十大弟子立像、10体揃っての寺外での公開は初!

重要文化財 十大弟子立像 快慶作 鎌倉時代・13世紀 大報恩寺蔵

釈迦の弟子のうち10人のなかでもとりわえて優れた人物を10人とりあげて、十大弟子と呼びます。

写真には4体しか映っていませんが、十大弟子立像が10体揃って同じ空間に展示されています。

それぞれのお像を360度じっくりと観覧できるように十分なスペースを確保しています。

それぞれが実に個性的な顔立ちをしているので、

ぜひ特徴を見比べながらご覧ください。

ずらりその3

重要文化財に指定された唯一の六観音!

重要文化財 六観音菩薩像 肥後定慶作 鎌倉時代・貞応3年(1224)大報恩寺蔵

6体とも保存状態がよく、しかも台座と光背までが完存する例はほかにはありません。

リアルな人体表現も素晴らしいですが、細部にも目を凝らしてください。

中でも抜群の出来映えを示す、准胝観音の髪の表現や空気をはらむような衣の表現などは圧巻です。

とても貴重なこの作品も360度じっくりとご覧いただけます。

また、会期の後半(10月30日(火)~)からは光背を取り外して展示しますので、

ぜひ光背つきのお姿と光背なしのお姿とそれぞれご覧ください。

おまけ

漫画「聖☆おにいさん」とのコラボTシャツを、会場特設グッズショップ限定で販売しています。

快慶、定慶を2人で着れば、聖☆おにいさんのブッダとイエスになれるかも!?

両特別展ともに会期は12月9日(日)までです。ぜひお見逃しなく!

カテゴリ:2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳、柳澤想(広報室) at 2018年10月03日 (水)

こんにちは。デザイン室の神辺です。

皆さま、「博物館でアジアの旅」でジャランジャランしてますか?

※ジャランジャラン? 何?っていう人、早くジャランジャランの青い字押して!

「博物館でアジアの旅」は関連イベントも充実しています。

前半戦は 研究員のコスプレが定着しそうでしない「研究員によるスペシャルツアー」や、インドネシアの影絵芝居「ワヤン・クリ」の上演があり大盛況でした。

後半戦も、楽して健康になりたいし仏像も見たいという欲張り屋さんのための企画「気軽に椅子ヨガ in 東洋館」や月例講演会「世界無形文化遺産 バティックの世界を訪ねる」があります。

ボランティアさんのガイドツアーもアジアの旅特別バージョンになっていて必聴です。

さて、わたくし今回の「海の道 ジャランジャラン」にて展示・グラフィックを担当したのですが、展示に携わる者は現地を知っておくべきということで、先駆けてインドネシアへ取材に行ってまいりました。

わたくしにも家庭やらなんやらあるため、2泊4日(機内泊二日)の弾丸出張です。

羽田発ジャカルタ経由ジョグジャカルタ着で8時間の飛行。

ジョグジャカルタは空港の段階ですでに南国の穏やかでゆったりとした雰囲気が漂っていました。

しかもオーストラリアからの偏西風のおかげで意外に涼しかったです。

最初に訪れたのはクリス工房。

皇室へ献上するクリス制作を任されている由緒正しい工房です。

お話を伺ったモモさん。亡くなったお父様(後方額縁)は人間国宝。

制作の実演。40歳にならないと一人前の刀匠と認めてもらえないとのこと。モモさん現在37歳。

大切なクリスを作るときは身を清め、好きなものを断ったり願掛けをしたりするのだそうです。そしてベストな精神状態の時のみ制作に入ります。

インドネシアの男性の正装にも用いるクリス。クリスがインドネシアの人にとって特別な存在であることを改めて知りました。

続いてはワヤン工房。

おじいちゃんの作業場は軒下の机。

インドネシアの人は鳥好き。多くのお宅に鳥かごがかけてありました。

太陽の光のもと、使い慣れた道具で水牛の皮に細かい模様をひとつひとつ彫っていきます。ときおり鳥がさえずり、風が吹き抜けていきます。

少し離れたところでは娘さんたちがワヤンの絵付けをしています。おしゃべりに花が咲くと笑い声も聞こえます。

ドアのない隣の小部屋には天井からゆりかごが吊ってあって、赤ちゃんが寝ています。

美術品の制作地、素材、制作工程など一通りの知識を得て、その美術品のことをわかったような気がしていたけれど、美術品の奥に作り手の顔が見えると、美術品が今までとは全く別のものに見えるなぁ、などと考えたインドネシアの昼下がり。

その後、ワヤン・クリの上演、バティックの工房やダナルハティ・バティック博物館、プランバナンの遺跡も訪問しました。詳しくは猪熊、小山の1089ブログで。

取材の最後に、道中を共にした運転手さんが地元の人が夕焼けを見に来るというヒンドゥー教の遺跡に連れて行ってくれました。

日の入りが近づくとぞろぞろと着の身着のままの人たちがいずこから集まってきて、石垣に一列に座って足をぶらんぶらんさせながら夕焼けを見ています。

人びとの顔も遺跡もそこにある全てがオレンジ色に染まっています。

夕焼けを見るための時間と場所を持つ人たち・・・。そんな日常があるインドネシアの人たちがうらやましくなりました。

そして、インドネシアの伝統工芸が持つ繊細さとおおらかさが混在する不思議な美術が、この地で生まれた理由がほんの少しわかった気がしました。

展示を通して、そんなインドネシアの美術品の魅力を堪能いただけたら幸いです。

展示室では取材で撮影した映像も流しています。作品鑑賞の合間にぜひご覧くださいませ。

東洋館エントランスと展示室に設置した「海の道 ジャランジャラン」のディスプレイ。

ワヤンとバティックをモチーフに秋らしい落ち着いた赤色で統一されています。

インドネシアの国旗は「半分、赤い。」ですが、アジアの旅は「全部、赤い。」です。

東洋館 2018年9月4日(火)~9月30日(日)

| 記事URL |

posted by 神辺知加(デザイン室主任研究員) at 2018年09月20日 (木)

彫刻担当の西木です。

「博物館でアジアの旅」、今年は「海の道 ジャランジャラン」のタイトルで、インドネシアを特集しています。

会場は東洋館の12室・13室なのですが、いつもご覧になっているお客様には「あれ? 仏像がない」と思われるかもしれません。

じつはいつも金銅仏を展示しているケースはワヤン(ブログ参照)にお譲りし、その向かいのケースにインドネシアゆかりの仏像を展示しております。

展示の様子

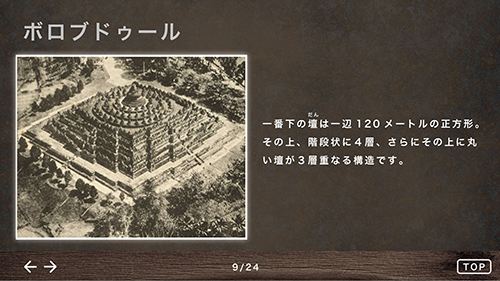

中央が高くなって、四方に仏像が配置されているのは偶然ではありません。

見覚えのある方もおられるでしょうか。

そう、世界遺産にも登録されている、ジャワ島のボロブドゥール寺院をイメージして展示しました。

東洋館に設置している「オアシス2 旅の案内所」より

世界の中心にあると考えられた須弥山(しゅみせん)という山岳の周囲に仏を配する発想により、壮大な寺院が建造されたのです。

そして、その頂上にいるのは、すべての仏の中心とされる大日如来です。

大日如来坐像 インドネシア 10世紀頃 [東洋館12室にて2019年5月6日まで展示中]

両手を胸の前で組み、智拳印という形を作るので、大日如来とわかります。

豪華な背もたれつきの台座に、傘蓋(さんがい)と呼ばれる傘も備わっており、いかにも高貴な人物という雰囲気を醸しています。

密教は、インドのパーラ朝時代、8世紀ごろから信仰されるようになる、仏教の考え方のひとつです。

在来のヒンドゥー教に対抗するため、顔や手足の多い異形の姿や、複雑な仏の世界観を考え出しました。

大日如来はその中心的な仏であるため、インドネシアでも当時、密教が盛んであったことが知られます。

インドの影響は仏の種類にとどまりません。

たとえば、この豪華な背もたれつきの台座ですが、モデルはインドのグプタ朝時代、5世紀ごろから見られるもので、仏の偉大さを示す調度として考案されました。

釈迦如来坐像 インド パーラ朝・9世紀 [東洋館3室にて2019年6月23日まで展示中]

釈迦如来坐像 インド・ボードガヤー パーラ朝・11~12世紀 [東洋館3室にて2019年6月23日まで展示中]

それぞれパーラ朝(8~12世紀)の仏像ですが、どちらも背もたれがついている台座に座っています。

また、衣が体にぴったりとして、肉体の美しさを誇るような表現もインドらしさです。

先に紹介したインドネシアの大日如来もそうでしたね。

じつはこうした特徴はインドネシアにとどまらず、東アジアでもインド風を示すものとして取り入れられました。

重要文化財 如来三尊仏龕(部分) 中国陝西省西安宝慶寺 唐時代・8世紀 [東洋館1室にて2019年4月7日まで展示中]

重要文化財 如来三尊仏龕(部分) 中国陝西省西安宝慶寺 唐時代・8世紀 [東洋館1室にて2019年4月7日まで展示中]

やはり台座には綺麗な布をかけたような背もたれがついていますね。

浮彫ですが、胸が盛り上がり、いかにも肉体に張りがあるようです。

2枚目の如来三尊仏龕には、怪獣のような装飾がついています。

さらに、インド風の表現はほかにもあります。

たとえば、インドネシアの仏像でも椅子に座って足を降ろした、倚像(いぞう)というスタイルの仏像が流行しましたが、これが中国にもあります。

如来倚像 インドネシア 中部ジャワ時代・8世紀頃 [東洋館12室にて2019年5月6日まで展示中]

重要文化財 如来倚像 中国山西省天龍山石窟第21窟か 唐時代・8世紀 [東洋館1室にて2019年4月7日まで展示中]

どちらも股を開いて堂々と座り、脚のラインがくっきり出るほど衣が体に密着しています。

下の像は中国・天龍山石窟からもたらされたもので、少し服装は中国化していますが、その豊満な肉体美はまさにインド風です。

もう一つだけインド風を見てみましょう。

たとえば、こんな座り方も日本では珍しいですね。いかにもくつろいだ格好です。

ジャムバラあるいはクベーラ坐像 インドネシア 中部ジャワ時代・8~9世紀 [東洋館12室にて2019年5月6日まで展示中]

菩薩坐像 インド パーラ朝・9~10世紀 [東洋館3室にて2019年6月23日まで展示中]

これは輪王坐(りんのうざ)といって、インドでは王者の座り方とされています。

とくに出家前の釈迦をモデルにした菩薩像や、神像などに採用されました。

上のインドネシア伝来の仏像は、右手にシトロンと呼ばれるレモンのような果実を持ち、左手にはマングースをモチーフにした財布を握っており、福徳の神であることがわかります。

ただ、同じような図像があり、仏教ではジャンバラ、ヒンドゥー教ではクベーラと呼んでいるため、区別するのはむずかしいです。

以上、駆け足ですが、インドネシアの仏像に見られるインド風の表現をご紹介しました。

さて、インドネシアに限らず、東アジアでもなぜこれほどインド風の表現が見られるのでしょうか。

それは、インドネシアの場合は海上交通によりインドから膨大な文物がもたらされたからです。

ワヤンで演じられる物語もインドの神話がモチーフになっていました。

また今回、中国の作品はいずれも唐時代(8世紀)のものを挙げましたが、有名な三蔵法師玄奘や、インドに派遣された使節である王玄策(おうげんさく)など、インドの文物や情報が盛んにもたらされたのがこの時代でした。

人々はそのエキゾチックな表現に魅了されたのでしょう。

もうひとつ重要なのは、インドこそ仏教のふるさとであることです。

ただそれだけの理由ですが、仏教徒にとって仏教の開祖である釈迦は永遠の憧れであり、インドこそ本来の正しい仏教が行われる土地と信じられていました。

そのため、数多の僧侶がインドへ旅し、またインドから僧侶を招いたのです。

玄奘がもてはやされたのは、インドのお経や仏像を中国に持ち帰ったからでした。

人々は競ってインド風の仏像を造り、拝んだことでしょう。

インドネシアの場合でも、ただ地理的あるいは経済的な事情だけでなく、インドスタイルで仏像を造るという背景には、そうした意味があったに違いありません。

写真で紹介したインドや東アジアの仏像はいずれも展示中で、「海の道 ジャランジャラン」のマークがついています。

さあ、インドネシアから出発して、東洋館でインドを見つける旅にまいりましょう!

このマークが目印です。

東洋館 2018年9月4日(火)~9月30日(日)

東南アジアの金銅像

東洋館 12室 2018年5月8日(火) ~2019年5月6日(月)

中国の仏像

東洋館 1室 2018年4月10日(火) ~2019年4月7日(日)

インド・ガンダーラの彫刻

東洋館 3室 2018年6月26日(火) ~2019年6月23日(日)

| 記事URL |

posted by 西木政統(貸与特別観覧室研究員) at 2018年09月17日 (月)

東洋館の地下展示室はいつも静か。

まさに穴場的展示室です。

そして今回、この穴場をメイン会場として「博物館でアジアの旅 海の道ジャランジャラン」が絶賛開催中です。

東洋館地下1階の展示室

インドネシアを核とするこの企画のなかで、今回ご紹介したいのは、モコと呼ばれるインドネシアの青銅の楽器、銅鼓です。

東洋館では階段をおりた地下の展示室で常時展示をしている作品ですが、今回の企画にあわせ、日の目を浴びる絶好の機会が巡ってきました。モコもさぞ喜んでいることでしょう。

今回はまず、この銅鼓全般のお話をしましょう。

銅鼓の形は時代や地域によってさまざま

上の写真をご覧ください。展示室の中央に、さまざまな形の銅鼓が展示されています。

銅鼓にはさまざまな形のものがあります。そのなかでも古いものには2つの特徴があります。

1つは鼓面と呼ばれる打ち鳴らすための面が、銅鼓の最大径よりも小さいことです。

もう1つの特徴は、銅鼓の形にメリハリがあるということです。上中下の3段構造がわりと明瞭なのが古く、新しくなると、そうしたメリハリが失われていくのです。

これに作り方や文様の特徴を掛け合わせることで、おおよその新旧が明らかになるのです。

この写真には写っていませんが、展示品のなかで古いのは、出光美術館様からお預かりしている銅鼓です。

これは世界で知られている銅鼓のなかでもかなり古い部類に属しますので、ぜひ展示室でご覧ください。

銅鼓にはさまざまな装飾が施されます。鼓面にカエルをあしらう例も多いです。

銅鼓 15~17世紀 タイ北部出土 タイ国ダムロン親王寄贈

鼓面のカエル

なぜカエルなのでしょうか。

種類にもよりますが、カエルのオスは多くは夜に鳴きます。繁殖のためメスを惹きつけるためともいわれています。

実際、かつてベトナムでみた銅鼓では、カエルが2段3段と重なった姿であらわされていました。

これはカエル合戦とも呼ばれる繁殖期の抱接行動です。1匹のメスに、オスが次々と乗りかかっているのです。

こうしたことから、銅鼓にあらわされたカエルは、繁殖期のすがたを表していると推測されます。

抱摂行動のようすをあらわした銅鼓のカエル(ベトナム国立歴史博物館にて筆者撮影)

そうすると、鼓面中央にあらわされた光芒の意味もわかってきます。

一見するとサンサンと輝く太陽の光にも見えます。しかしこれはむしろ満月の光とすべきでしょう。

カエルの繁殖は主として夜に、それも満月の夜に集中するといわれているためで、図像の解釈としては満月としたほうがより合理的だからです。

そしてカエルの繁殖時期は田植えなどの農事暦に用いられることもありますので、銅鼓が担う祭りには、農耕にかかわる祭礼行事が含まれていたと推測されます。

鼓面中央の光芒

銅鼓の起源についてはまだよくわかっていませんが、中国西南部の雲南省から東南アジアのベトナムあたりで発生したと考えられています。

それが東南アジアの各地に拡散していくのですが、その過程で形や文様もさまざまに変化し、インドネシアではモコと呼ばれる銅鼓として定着しました。

銅鼓 初期金属器時代・6~12世紀 インドネシア東部出土

地元ではモコと呼ばれています

モコは、インドネシア東部のアロール島周辺に分布するといわれています。ほかの銅鼓と比べて細身ですが、上中下とメリハリのある姿に、古い段階の銅鼓の名残をみるようです。

モコには、その細身という形以外にも、他地域の銅鼓にはない特徴があります。それが人面文です。

銅鼓の把手と把手の間をご覧ください。同心円が4つ並んでいますが、よくみると鼻筋が表現されていますので、横並びに配された2つの顔であることがわかります。

人面文

なぜこうした人面文を表すのかはよくわかりませんが、銅鼓は楽器というだけでなく相応の価値を有するものだったようですので、たとえばこの2つの人面文は夫婦をあらわし、こうした銅鼓は婚礼の際の結納品として用いられたのかもしれません。想像が膨らみます。

ところで、最大のモコとされているものがバリ島のペジェン村、プナタランサシ寺院にあり、「ペジェンの月」というなんとも詩的な呼び名がついています。

そのいわれがどこまでさかのぼるのかははっきりとしませんが、古くは1705年に出版された博物学者ルンフィウスの『アンボン博物誌』(『アンボイナ島珍奇物産集成』ともいう)に記録があります。

1999年に出版された同書の英語版によると、それは次のような伝説でした。

ところがあるとき車軸もろとも車体からはずれ、それは空から降ってきた。

そのまぶしさはなおも月のように際立っていた。

困ったのは泥棒。こうも明るくては仕事にならない。泥棒は小便をかけた。

するとこの車輪と車軸は輝きを失い錆びて黒くなった。

バリ島の王さまは、これをその場から動かすことも壊すこともせず、その場に安置し記憶に留めることとした…。

この銅鼓も、鼓面に光芒があります。

上記の伝説が形成されたころ、その光芒は太陽ではなく月の光の名残と認識されていたことがうかがえます。

また、ルンフィウスがこの伝説を記録した当時、村人はペジェンの月を銅鼓であると認識していなかった思しく、その頃のペジェン村では銅鼓祭祀は行われていなかったと推測されます。

銅鼓は、東アジアの青銅祭器のなかでは、唯一現在に至るまで使われ続けてきた息の長い楽器とされています。

もちろん大局的にみればその通りですが、実際には断絶することもあったのです。

興味の尽きないモコ銅鼓ですが、実態解明はまだまだこれからです。

そのためには何よりアロール島やバリ島へ足を運ばねばなりません。実物実地が考古学の大原則ですから、いつか実現させたいと考えています。

それまでしばらくは、東洋館の地下を起点に、皆さんとともに博物館でアジアの旅を満喫したいと思います。

| 記事URL |

posted by 市元塁(東洋室主任研究員) at 2018年09月14日 (金)

みなさんは、「ロシア」という国に何を思い浮かべますか?

寒くて遠い国、というイメージの人もいるかもしれませんが、日本とロシアは実はとても近い隣国、そして今年は日本とロシアの交流にとってとても重要な年になります。

「ロシアにおける日本年」として様々な交流事業が実施され、人の行き来がとても多くなる年なのです。博物館の交流も、もちろん盛んに行われます。

先週、9月3日に、モスクワのプーシキン美術館において、文化庁、東京国立博物館、プーシキン美術館主催による「江戸絵画名品展」の開幕式が開催されました。

記念撮影をする両国代表

右から、宮田文化庁長官、上月大使夫人、上月大使、銭谷館長、ロシア側学芸員アイヌラ・ユスポワ氏

実はこの展覧会は、極めて短時間で実現したのです。

「ロシアにおける日本年」に関する安倍晋三首相とロシアのプーチン大統領の合意からわずか2年という期間での開幕は異例とも言えるものでした。

しかし、その実現の裏には、日露の博物館交流があったのです。

東京国立博物館とプーシキン美術館は、「北米・欧州ミュージアム日本専門家連携交流事業」によってこれまで交流と研究を進めてきました。

それを基礎として、日本側(文化庁、東京国立博物館、千葉市美術館、板橋区立美術館等)が所蔵する作品に、ロシア所在の優品を加えて展示するこの展覧会を開催することができたのです。

もちろん、ロシア所在の作品展示は両館の調査研究のひとつの成果と言えるでしょう。

国宝 納涼図屏風 久隅守景筆 東京国立博物館所蔵

冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏 葛飾北斎筆 千葉市美術館所蔵

この展覧会では、狩野派や円山応挙、与謝蕪村、伊藤若冲、曽我蕭白などの個性豊かな作品に加え、日本美術が海外で注目され、ジャポニスムの大きな影響を世界に生み出した浮世絵や琳派の作品、特に昨今世界的ブームとなっている葛飾北斎や尾形光琳などの作品を含んだ名品135件を紹介するものです。

開幕式で挨拶をする銭谷館長

開幕式には文化庁の宮田長官、当館館長の銭谷、上月在ロシア大使をはじめ、プーシキン美術館館長、ゴロジェッツ副首相、オレシュキン日露交流年組織委員会ロシア側共同委員長がスピーチを行い、シュヴィトコイ大統領特別代表も出席され、格式高いプーシキン美術館本館は、江戸の名画と相まってなお一層華やかなものとなりました。

多くの観客で賑わう会場の様子

日本でもこの規模と質の展覧会を開催できることは非常に稀で、開幕式に来館されたロシア人のみなさんも大変感動した様子でした。

ロシアは日本にとってすぐ近くの親しい友人です。

この展覧会をきっかけに、両国の友好と文化交流、さらにロシアにおける日本美術研究が一層進むことを期待します。

みなさん、モスクワで日本美術を堪能する旅も、ありかもしれませんよ。

| 記事URL |

posted by 樋口理央(総務部) at 2018年09月12日 (水)