1089ブログ

ほほーい! ぼくトーハクくん!

ユリノキちゃんが「なんだかカレーが食べたいわ」って言うから、特別展「コルカタ・インド博物館所蔵 インドの仏 仏教美術の源流」の会場にやってきたほ。

ユリノキちゃんを怒らせると大変なんだほ…。

※過去にユリノキちゃんを怒らせたトーハクくんは、東洋館裏に呼び出されてしまったのです。

なんで展覧会会場に来たかというと…

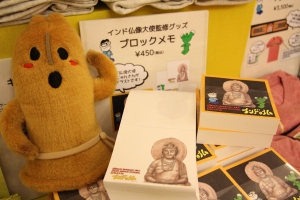

じゃーん! 「インドの仏」展のグッズショップではカレーを売っているんだほー!!

インドの仏カレー 630円(税込)

インドらしくバターチキンカレーです

インドといえば、やっぱりカレーなんだほ。展覧会限定っていうのも、そそられるほ。

味は展覧会を担当している小泉課長のお墨付きだし、これでユリノキちゃんも満足してくれるはずだほ…(ため息)。

おおっ! あんなところにスゴイTシャツがあるほ!

帰りたくても、つい足を止めてしまうほ!!

Tシャツ 各3500円(税込)

Tシャツの後ろにあるのは、ロータス・ピローカバー1800円(税込)

みうらじゅんさんといとうせいこうさんが考えたTシャツがあるって聞いているほ。

間違いなくこれなんだほ。

さすが、仏像好きで有名な二人だほ。仏教美術が好きで好きでたまらないって感じがするほ。

Tシャツのモチーフとなった作品

写真上から「仏立像」(サールナート出土 グプタ朝・5世紀頃/Tシャツ・シロ)、

「八千頌般若波羅蜜多経 男尊」(バレンドラ・ブーミ派 パーラ朝・11世紀頃/Tシャツ・ピンク)、

「八千頌般若波羅蜜多経 男尊」(バレンドラ・ブーミ派 パーラ朝・11世紀頃/Tシャツ・クロ)

photographs(c)Indian Museum,Kolkata

どのTシャツも、背中側はみうらじゅんさんが書いた英文の展覧会タイトルです

二人は「インド仏像大使」として展覧会をサポートしてくれているんだほ。

だから展覧会グッズも考えてくれたんだほ。なかでも、ぼくのオススメはこの二つだほ!

「インドの仏」ブロックメモ 450円(税込)

表紙中央は、みうらじゅんさんが描いた「弥勒菩薩坐像」のイラストです

メモの中面のデザインは全部で4種類だほ。たっぷり使えて便利だほ。

そして、こっちのLEDライトがかっこいいんだほ!

「インドの仏」LEDライト 光仏 680円(税込)

スイッチを押すと「弥勒菩薩坐像」が現れます

何に使っていいかわからないけど、これは欲しくなるほ…!

ちなみに、両方のグッズに登場する「みろくぼさつざぞう」は、展覧会で1、2を争うイケメンさんなんだほ!

う、うらやましいほ。

弥勒菩薩坐像

ロリアン・タンガイ出土 クシャーン朝・2世紀頃

photograph(c)Indian Museum,Kolkata

「インド仏像大使」のグッズ以外にも、ここでしか買えないオリジナルグッズも人気だほ。

「釈迦の生涯」キャンディー 550円(税込)

キャンディーのフレーバーは何とシナモン味! 写真右はパッケージの裏面

シナモン味ってめずらしいほ。

しかも、パッケージの裏では「おしゃかさま」の人生を紹介しているんだほ。

おいしくて勉強にもなる、一石二鳥だほー!

貝葉経一筆せん 480円(税込)

今回出品されている「大乗荘厳宝王経」6件全てがデザインされています

ヤシの葉に書いたお経が一筆せんになったんだほ。

お経にお手紙を書くなんて、ありがたみが増すほ。

ぼくもユリノキちゃんにお手紙を書くほー。

さ、ユリノキちゃんが待ってるから急いで帰るほ!(ユリノキちゃんを待たせるとこわいんだほ。)

今回はおもしろいグッズがいっぱいなんだほ。

皆さんも帰る前に、グッズショップを忘れずにチェックしてほー!

カテゴリ:2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年03月31日 (火)

早いもので、平成館も建ってからすでに15年が経ちました。

外からちょっとみただけでは気づきませんが、マンションなんかでも10~12年したら、大規模修繕をしなければならないことからもわかるように、平成館も空調や照明などがだいぶ傷んでおりました。

そこで昨年12月の「日本国宝展」と月例講演会を最後に、平成館を一時休館して、4ヵ月ほどかけて改修工事を進めてまいりました。

その間は皆さまにも、いろいろなご不便をおかけしましたが、ようやく4月4日(土)の講演会を皮切りに、まずは大講堂が復活いたします。

わたしがおります教育講座室は、講演会やイベントなどを担当する部署です。

平成館休館中の講演会は、お隣の東京文化財研究所で地下のセミナー室をお借りして開催してまいりました。

お越しになられた方はよくご存知でしょうが、大変きれいな施設です。

ただ、当館の大講堂の定員が380名であるのに対して、仮設のいすを加えても120席ほどしかありません。

いくつかの講演会では大変申し訳ないことに、聴講を希望されたかた全員にはお入りいただけないことがありました。

またスタッフとしても慣れない会場ということもあり、様々な点で行き届かない面もあったかと存じます。

お詫び申し上げます。

東京文化財研究所セミナー室での月例講演会の様子

そんななかで、ある講演会でちょっと嬉しくなるようなできごとがありました。

ぜひ皆さまにも知っていただきたいと思い、ここにご報告させていただきます。

それは2月24日(土)に行った、檜図屏風の修理に関する講演会でした。

国宝の名品ということもあり、おそらくは全員にお入りいただけないだろうと予想して、あらかじめ整理券を120枚用意しておりました。

120枚目の整理券を受け取られたのは初老の男性でした。

そして、その最後の1枚を渡し終えた直後に来られたのが、学生風の若い女性でした。

彼女に、残念ながらもうお入りいただけない旨をお伝えしていたところ、初老の男性からご自身の券を譲るとのお申し出がありました。

男性は彼女に券を渡すと「若い人が聴いたほうがいいよ。上野の山には見るところがいっぱいあるので、自分はそっちをまわって帰るから」と言って、にこやかな笑顔で去っていかれました。

お名前をうかがうまもなく、しっかりとお礼も申し上げられなかったので、この場を借りてお礼申し上げたいと思います。

本当にありがとうございました。

わたしもぜひ先輩のような、よい歳のとり方をしたいな、とあらためて決意した次第です。

新しくなった大講堂での講演会第1弾は、4月4日(土)開催の桜セミナー「富士とサクラの絵画」。

先着順で380名まで聴講いただけます。

皆様のご来館をお待ち申し上げております。

| 記事URL |

posted by 淺湫毅(教育講座室長) at 2015年03月30日 (月)

東京国立博物館がある上野公園は、桜の名所として知られます。

今年もすでに咲き始め、4月の初めに満開になるのではないでしょうか。

特別展「みちのくの仏像」の会期は4月5日(日)までなので、これから来ていただければ桜も楽しんでいただけます。

展覧会の準備のためには、作品の所蔵先に足を運びます。

本展覧会でも東北の各地を訪れましたが、昨年は宮城県の給分浜観音堂(4月18日)、岩手県の黒石寺(同23日)、秋田県の小沼神社(同27日)でも桜を見ることができました。

小沼神社の最寄り駅は角館ですが、武家屋敷に咲く桜は、観光ポスターなどでしばしば見かける桜の名所で、いつか行きたいと思っていた場所でした。

角館・武家屋敷通りは東北屈指の桜の名所です

さて、小沼神社からは聖観音菩薩立像を出品していただいていますが、この像が広く知られるようになったのは、1989年に出版された本に紹介されたためです。

その執筆者が行った調査に、まだ学生であった私も参加させていただきましたが、神社に向かって徒歩で山を登っていくと木立に囲まれた小さな沼が目の前に突然現われ、そのほとりに堂がありました。

そのときの神秘的な光景はずっと記憶に残っていましたが、こういった場合、記憶が美しく膨らみすぎたり、景観が変わってしまったりして、再び訪れると大概がっかりすることになるものです。

ですが、25年以上たった今も同じ風景が残っていました。

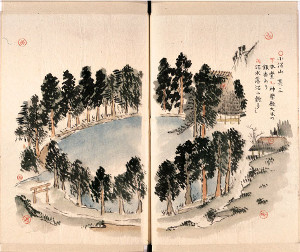

江戸時代の紀行家の菅江真澄(1754-1829)は、文政11年(1828)に小沼神社を訪れていますが、同じ景色を絵に残しています。

菅江真澄が描いた小沼神社(左)と現在の小沼神社周辺の様子(右)。

江戸時代からほぼ変わらない風景が広がります

また、秋田県出身の矢口高雄さんの『釣りキチ三平』という漫画には秋田県の自然が描かれますが、そこにもでてきそうな風景です。秋田らしい風景といえるかもしれません。

小沼神社の聖観音菩薩像の頭上には愛らしい顔が表わされていて、展覧会の見どころのひとつですが、その姿は雪国で伝承される雪の精、雪ん子を思わせます。

風景ばかりでなく、そこにまつられるこの作品も秋田らしい像といえそうです。

(左)聖観音菩薩立像

平安時代・10世紀 秋田・小沼神社蔵

(右)聖観音菩薩像の頭上の像。この愛らしい表情をお見逃しなく!

特別展「みちのくの仏像」の会期は、残すところ約1週間。

春の盛りを、そして東北の仏像のあたたかさを見に、ぜひご来館ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 丸山士郎(平常展調整室長) at 2015年03月27日 (金)

先週、南京に出張した合間に、前回ブログでもご紹介した古林清茂の住した保寧寺の跡を訪ねることが出来ましたのでご紹介します。

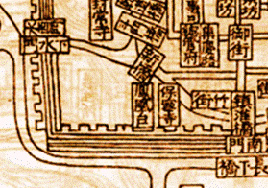

保寧寺は明代には廃寺となってしまい、現在は存在していません。しかし、その場所を知る史料がいくつか残されています。まずは元時代の南京の地図を見てみましょう。ここには、南京城の西南に「保寧寺」の文字が見えます。

これで大体の位置はわかりますが、南京は今でも人口700万人を擁する大都市。これだけでは具体的な場所までわかりません。注目すべきは、そのとなりにある「鳳凰台」の文字です。

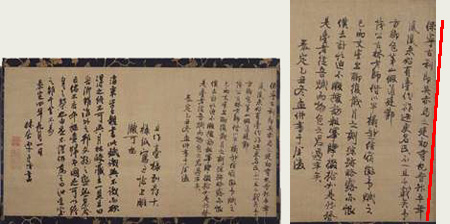

「鳳凰台」とは六朝の昔、鳳凰が集まってきたという伝説から名付けられた小さな丘です。ここで古林清茂「賦保寧寺跋」を見てみましょう。

重要文化財 保寧寺賦跋 馮子振筆、古林清茂跋 中国 元時代・泰定4年(1327)

前半では元時代の有名な文人である馮之振が、「鳳凰台」を訪ねて感慨にふけり、この場所が六朝時代から佛教寺院のあった聖地であった歴史を記しています。

というのもこの丘には昔、瓦官寺という有名なお寺があり、しかも李白などの文人が訪れ金陵(南京)の街を眺めて詠んだ「金陵の鳳凰台に登る」という有名な詩の舞台でもあったからです。

どうやら、瓦官寺の付近、鳳凰台と呼ばれる丘の上に「保寧寺」はあったようです。

今、南京の地図を見てみると、その名も「鳳台路」という地名が残っていました。そこまでを日本で調べて、南京へと旅立ちました。

地図上で「く」字型に曲がっているのが南京城の城壁とその外堀。ちょうど東南角に「鳳台路」がのびています

南京に入ってすぐ、地元の文物局と友人たちに保寧寺の場所について尋ねると、「鳳台小学校」というのがあると言われ、翌日早速、友人の車にのって市内から西南に向かうと、ちょうど集慶路から上り坂になっており、期待がいやがおうにも高まります。

集賢路から南京城の城壁(集慶門)が見えます。左に曲がると、そこは「鳳遊寺」という一画でした。

地元の人にこの辺にお寺はあるかと聞くと、曲がったところにあるという答え。

果たしてそこは小さな丘になっており、「古瓦官寺」が建っていました。しかしこれは、最近建てられたお寺です。

お坊さんに「この辺にあった「保寧寺」というお寺について知りませんか」と訊ねても、「知らない」との答え(よくあること)。

しかし、この丘に鳳凰台があったのは間違いありません。さらに進んでいくと、南京城壁にたどりつき、そこからその小さな丘が望めました。

南京城壁の東南と、保寧寺はここにあったはず(!)

今では紡績工場になっていましたが、ちょうど再開発が進んでいるのか、中にまで入ることが出来ました。

この丘が鳳凰台、そして保寧寺の旧在地でしょう。

中央のちょっと小高くなっている丘が鳳凰台。記録によれば保寧寺のなかにこの「鳳凰台」は保存されていたようです。

明時代の「金陵梵刹志」巻四八によれば、三国時代の呉の孫建の赤烏四年(241)に西域から来た康僧会によって建てられたこのお寺は、祇園寺、長慶寺、南唐には奉先寺、北宋に保寧寺と名を替えながら存続し、宋代には五百人もの僧が修行した大寺でした。

もし将来この場所が発掘されたならば、きっと長い歴史を物語る文物が出土するに違いありません。しかし現在のところ、その栄華を伝える文物はわずかに日本に招来された墨蹟のみです。

この保寧寺に関する重要な文物が日本には残されており、その法灯が今も受け継がれているとは、同行してくれた中国の友人たちも驚きであったようです。

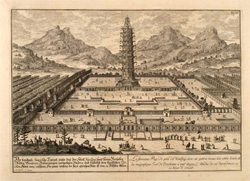

(左)現在、復元が進められている南京のシンボル・大報恩寺塔。来年オープン予定だそうです。

(右)1721年にヨーロッパで描かれた大報恩寺塔(パネル展示)。ここから出土した阿育王塔は、「中国王朝の至宝」展でも展示され、大きな話題となりました。

保寧寺はその後まもなく廃絶してしまいますが、それは元末の戦乱が南京を巻き込んだことや、彼の有力な弟子が二人とも日本に渡ってしまったこととも関係しているのかもしれません。

残された文物は、長い歴史の一部分でしかありませんが、その一片が残っていることによって、過去と現在が、そして変化していく都市や人々が、現在もまた再び結びつけられていきます。それが博物館で研究することの醍醐味でもあります。そんなことを実感した保寧寺跡訪問でした。

古林清茂「賦保寧寺跋」は、特集「南京の書画―仏教の聖地、文人の楽園―」(2015年2月24日(火)~4月12日(日)、東洋館8室)で展示中です。

ぜひじっくりとお楽しみください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室研究員) at 2015年03月22日 (日)

彫刻を担当しております、研究員の西木です。

特別展「みちのくの仏像」は、おかげさまでこれまでに12万人を超えるお客さまにご来館いただいております。

東北6県を代表する仏像に遠く東京までお出ましいただいている本展覧会、この機会にひとりでも多くのお客さまにご覧いただき、展示を通してみちのくの文化や歴史に思いを馳せていただきたい! というのがスタッフ一同の想いです。

「三大薬師」はじめみちのく各地の仏像が、展示室でみなさまをお待ちしております!

ところで、美術館・博物館ならどこの館でもアンケート用紙が用意されていると思いますが、当館でも特別展ごとにアンケートを実施しております。

さまざまなご感想やご要望が寄せられていますが、本展覧会に限らず、遠方から貴重な作品を集めてもらえてありがたい、というコメントをいただくことがよくあります。

本展覧会でも、担当研究員が各地にうかがい、責任をもって大事な仏像をお借りしてまいりました。

通常、展覧会の開催1ヵ月前が作品借用のピークですが、このたびは多くの作品を11月にお借りしました。

それは、(もちろん)借用先がすべて東北だからです。

12月に入ると、地域によっては雪のシーズン。

お寺によっても、冬季は拝観を停止しているところもあるので、できれば避けたいところ・・・。

行く先々で「なぜこの時期に?」といわれましたが、本展は、2011年3月11日の東日本大震災から4年を迎え、あらためてその復興を祈念して開催するもの。

やはりこの時期でなければなりませんでした。

そこで、雪の時期を避けて前倒しで11月から借用にうかがっていた訳です。

秋のみちのくはすばらしく、見事な紅葉にみとれることもありました。

山形・吉祥院の観音堂。イチョウが鮮やかです

(左から)菩薩立像(伝阿弥陀如来)、重要文化財 千手観音菩薩立像、菩薩立像(伝薬師如来)は奥にある収蔵庫に安置されています

千手観音菩薩立像は平安時代・10世紀、他2件は平安時代・11世紀 山形・吉祥院蔵

ただ、お正月は一年でもっとも大事な日ですから、ご本尊にはお寺にいてもらわなくては、というご希望もあります。

とはいえ、開会式は1月13日(火)。

展示作業も考えると、なるべく早くうかがわねば、ということで、無理をお願いして正月明けの1月5日(月)から手分けして借用にお邪魔したお寺もありました。

なかでも印象深いのは、1月7日(水)の岩手・黒石寺です。前日の深夜、最寄りの水沢駅に降りた目に飛びこんできたのは一面の雪景色。

やはり・・・と思いながら、翌日晴れることを願うもむなしく、当日も雪が舞い、最高気温はマイナス1.3度!

雪の降りしきる黒石寺本堂

寒さはともかく、薬師如来坐像が安置されるお寺の収蔵庫から近くで待機するトラックまで、屋根のないところを運ばなければならないので、雪は本当に困ります。

一時でもやんで欲しいという願いも空しく、まったくやむ気配はなし。

しかたなく、お像を入れた箱を厳重にビニールで覆ったうえ、えいや! の勢いで運び出しました。

(左)「雪やまないかなあ」と外の様子をうかがう我々

(右)やまない雪のなか仏像(台座)を運び出す様子

ちなみに、左の写真中央、仁王立ちになって作業を見守る人物は、黒石寺の藤波洋香ご住職。

「冬は寒いんだから、寒いといっても仕方ない」と笑うご住職が、関係者のなかでいちばん薄着でした・・・

ご本尊の薬師如来坐像は、体内に「貞観四年」(864年)の墨書きがあり、制作された年のわかるたいへん貴重な仏像です。貞観11年(971)に東北を襲った貞観地震と、このたびの東日本大震災、2度にわたる大地震を経験し、そのたびにひとびとの祈りをうけてきました。

重要文化財 薬師如来坐像

平安時代・貞観4年(862) 岩手・黒石寺蔵

このたび真冬の集荷で、震災に加えて、毎年の厳しい冬を耐え、春を待つ人々も見守ってこられたのだとあらためて思います。

薬師如来は、左手に持つ薬壺が病気を癒す効能ををわかりやすくあらわしますが、もともと寿命をのばし、死者の魂を弔うに至るまで、願い事はなんでも叶えてくださる仏です。

黒石寺のお像は「厳しい」と評されることの多いお顔ですが、それだけ真剣にひとびとに向き合ってこられたからかも知れません。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統(絵画・彫刻室アソシエイトフェロー) at 2015年03月20日 (金)