1089ブログ

シアトル雨がよく似合う。

約9時間のフライトの後、霧雨煙るタコマ国際空港に私が降り立ったのは、2024年2月21日2時半過ぎのことだった。晴れていれば雪を頂いたマウント・レーニア(タコマ富士)が拝めるはずだったが、陰鬱な冬空が広がっているばかり。しかも、入国審査は長蛇の列だ。

「渡航目的は?」

「旅行です。」

ところが、これで済まなかった。どこに泊まるのか、米国内に友人はいるのか、はてはお土産には何を持ってきたのか…

どうやら2017年に私がイランへ入国してから、アメリカ入国にビザが必要となったために、要注意人物と見られているのかもしれない。

入国に1時間を要した後、LLR(Link Light Rail)に約1時間揺られてダウンタウンに降り立った。波しぶきのかかるパイク・プレイスのベンチに座り、クラムチャウダーをテイクアウトして海鳥と一緒にようやく食事にありつくと、長旅の疲れもあってそのまま眠ってしまった。

はっと気が付くと、ボランティア・パークのシアトルアジア美術館前に立っていた。

シアトルアジア美術館の前で

アール・デコ様式で、大恐慌直後の1933年に建てられたシアトル美術館の原点だ。1991年にダウンタウンに新築されたシアトル美術館、2007年にオープンしたウォーターフロントのオリンピック彫刻公園とともに、市民の誇りでもある。

2020年にリニューアルされた展示は、アジアの多様な歴史、地理を一括りにせず、国境ではなく文化の繋がりを重視した比較文化的なテーマ設定が売りである。

たとえば、「テキストとイメージ」展示室では、宗教美術における「詩」「書」「画」の相互作用を東アジアとイスラームで比較する。俵屋宗達と本阿弥光悦の合作「鹿下絵新古今和歌巻断簡」とイスラーム・カリグラフィーの流麗なクルアーンが近くに展示され、アジアの書の幅広さを実感させる仕掛けである。「自然界を描く」展示室では、都路華香の屛風が中国や日本の文人画と対比されている。

このような、日本の美術館ではあまり見られない大胆な試みは、日本美術、アジア美術に日頃触れることの少ないシアトル市民へダイレクトにその魅力を訴えかけるための、シアトルアジア美術館独自の挑戦なのだ。むろん、この斬新な展示手法は全米だけでなく世界中から注目された。

ところが、間もなく閉館の憂き目にあう。

パンデミックである。

一年以上にわたる休館を経て、再開できたのは2021年5月だった。

重厚な入口を入るとフラー・ガーデン・コートが広がる。初代館長・フラー博士の名を冠した明るい空間だ。その左側に「アジア美術の果てしなき物語」展示室がある。

縄文時代の土偶、古墳時代の腕輪型石製品、古代朝鮮半島の加耶の形象土器の展示ケースに交じって、「彼」はすっくと立っていた。

群馬県太田市で出土し、約60年前にシアトルに渡った「埴輪 挂甲の武人」(シアトル美術館では「Haniwa Warrior Figure」)である。

埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市出土 古墳時代・6世紀 アメリカ・シアトル美術館蔵

約60年間シアトルにいた「兄弟埴輪」

(注)特別展「はにわ」出品予定

持ち物や甲(よろい)の表現が当館の国宝「埴輪 挂甲の武人」と少し異なっているけれども、「兄弟埴輪」と呼んでも誰しも異論はないだろう。「兄弟である」と宣言したのは、この埴輪を日本から呼び寄せたフラー博士だ。当時、博士は他にも兄弟が3人いることなどきっと夢にも思わなかったに違いない。

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

(注)特別展「はにわ」出品予定

19世紀後半から日本人町が形成され、もともと日本という国に親近感を持っていたシアトル市民は、この太平洋をはるばる渡ってきた埴輪を大歓迎した。その頃、日米修好通商条約締結100周年を記念したさまざまな祝賀行事が開催されたことも後押しした。1962年に開かれ、1000万人以上が訪れたシアトル万国博覧会に関連した「古代東洋の芸術」展の目玉のひとつにもなっている。

以来、ずっとシアトルの地を離れたことはなく、兄弟が対面することもないままに約60年が経過した。

「あなたはどうしてここに来たのですか?同じ作者から生まれた兄弟が日本にいることはご存知ですか?」

「実は、私は…」

彼が重い口を開いて語り始めた瞬間、ふと我に返った。

いつしか雨も上がり、目の前には観光客で賑わうスターバックスの1号店。そして、ピュージェット湾に沈む美しい夕日がシアトルのビル街を赤々と照らしている。

ぜひ、彼を日本の兄弟たちと再会させてあげたい。

熱い思いを胸に、暮れなずむダウンタウンへと私は歩き始めた。

シアトル・ダウンタウンの夕暮れ

| 記事URL |

posted by 河野一隆(学芸研究部長) at 2024年05月31日 (金)

挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」(2024年10月16日(水)~12月8日(日)、平成館 特別展示室)。

「埴輪の展覧会なんて、展示室がみんな茶色くなっちゃうんじゃないですか?」

――そんな声が聞こえてきそうです。

でも、目を凝らしてよく見てください。

何かが見えてきませんか?

この埴輪、なんだか赤みの強い部分があるような…。

埴輪 杯を捧げる女子

群馬県高崎市 上芝古墳出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

(注)特別展「はにわ」出品予定

そう、実は色が塗られていた埴輪があるんです。

とはいえ、長らく古墳の上で雨風にさらされ、土の中に埋もれていた埴輪たちの表面に塗られていた顔料は落ちやすく、追究が難しいこともあって十分には検討されてきませんでした。

もともと、埴輪は赤い色が多く使われていることがわかっていました。

国宝 円筒埴輪

奈良県天理市檪本町東大寺山北高塚 東大寺山古墳出土 古墳時代・4世紀 東京国立博物館蔵

いちばん下の段は土に埋めてしまうため、赤く塗られていません

(注)特別展「はにわ」出品予定

しかし近年、栃木県下野市にある甲塚(かぶとづか)古墳から出土した埴輪が復元された際に色の検討が行われ、鮮やかに塗られていたことがわかりました。

当館でも、国宝「埴輪 挂甲の武人」の修理・調査を行いました。

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵

(注)特別展「はにわ」出品予定

詳細な観察と、蛍光X線分析(どのような物質が存在するか調べる装置を用いた分析)を行い、彩色の復元に取り組みました。

その成果がこちらです。

埴輪 挂甲の武人(彩色復元)

令和5(2023)年 原品:群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀

東京国立博物館蔵

制作:文化財活用センター

(注)特別展「はにわ」出品予定

埴輪 挂甲の武人には、白、赤、灰の3種類の顔料が使われていたと考えています。

白は白土で、白っぽい土を選別したもの。

赤はベンガラという、自然界にある鉄分に由来するもの。

灰は白土にマンガンという鉱物を混ぜたものと考えられます。

現在の埴輪に付着した黒色もマンガンで、これは埴輪が土の中に埋もれている中で表面に付着したものと考えられます。

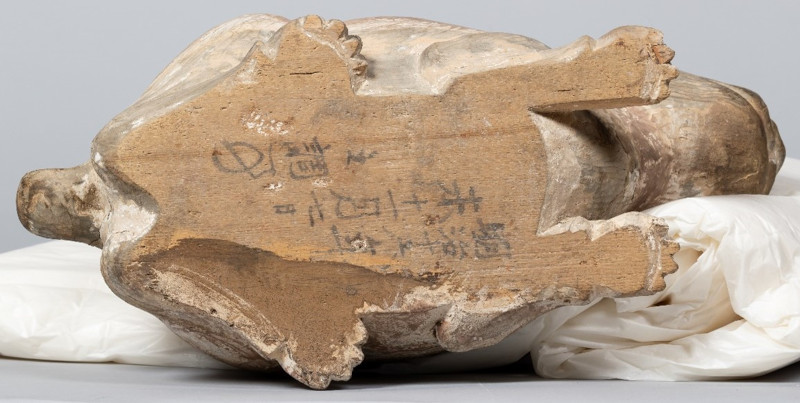

埴輪 挂甲の武人の背面。黒く見えるのが土に埋まっている際に付着したマンガンです

埴輪 挂甲の武人が製作され、古墳に立てられた地域では土中にマンガンが多くあったらしいことがわかります。

現在では、白色と赤色はうっすらと残っているのが見て取れます。

しかし、灰色はごくわずかしか残っておらず、よほどしっかりと見ないとわかりません。

白土とマンガンはもともと相性が悪いため、はがれやすかったようです。

埴輪 挂甲の武人を解体した際の、脚(左)と沓(くつ、右)。灰色がわかるでしょうか。

当館には、他にも色を塗っていたとみられる埴輪が多くあります。

埴輪の色の研究はまだまだはじまったばかり。

これからも、埴輪の色についての調査研究を続けていきます。

埴輪 挂甲の武人の彩色復元については、三次元の模型を特別展「はにわ」で皆さまにご覧いただけます。

皆様に新しい埴輪のイメージをお届けできると幸いです。

| 記事URL |

posted by 山本亮(考古室) at 2024年05月24日 (金)

開催中の特別展「法然と極楽浄土」(6月9日(日)まで)で彫刻作品の担当をしています研究員の浅見です。

私からは本展覧会で唯一写真撮影可能な作品であり、様々なグッズ化もされて大変話題の香川・法然寺所蔵の仏涅槃群像(82軀のうち26軀を展示中)について紹介します。

第4章「江戸時代の浄土宗」 仏涅槃群像 26軀(82軀のうち) 江戸時代・17世紀 香川・法然寺蔵 会場展示風景

この群像は高松藩初代藩主・松平頼重(1622-1695)の構想によるものです。

頼重は水戸徳川家の光圀の実兄です。城下の上水道整備などの工事も行いましたが、寺院の造営、造仏にも熱心でした。

法然寺だけでも十王堂に十王坐像、来迎堂に阿弥陀如来と二十五菩薩立像、三仏堂に三世仏(阿弥陀如来、釈迦如来、弥勒菩薩)坐像と仏涅槃群像82軀など100体を超える像があります。いずれも京都の仏師に注文したものです。

明治9年(1876)に香川県から求められて提出した法然寺の記録に、

<涅槃之尊像・聖衆・羅漢・長者居士・天龍八部之像并五十二類之形相> とあります。

末尾の「五十二類」というのは『涅槃経』で釈迦入滅の時に集まった生き物が羅漢等を含め52種類とあることによります。

明治33年(1900)の記録では、像の名称を挙げた後、動物については一括して「鳥獣類 五十二類」とあり、動物の彫刻が52点あったようにも読めますが、現在は45点です。

そのうち、うさぎの像底には銘文があります。

仏涅槃群像 のうち うさぎ(像底部分)☆

(注)仏涅槃群像の写真のうち☆印があるものは京都国立博物館・岡田愛氏が撮影したものです。

このうさぎについては明治16年(1833)に調えた、つまり造ったということですから、現存する動物がすべて同じ時に造られたのではなく、後世加えられたものもあったのです。

また、明治33年の記録では尊像(仏)の名前を列挙していますが、現存どの尊像が誰であるか同定するのが難しいものが少なくありません。

確実なのは阿難(あなん)と阿那律(あなりつ)です。記録には「阿難臥像(あなんがぞう)」とあるので、まずこの横になっているのが阿難です。

仏涅槃群像 のうち 阿難像☆

ちなみに様々に描かれた「仏涅槃図」ではうつ伏せ、仰向けの2種類の姿が見られます。

ご紹介した法然寺の像のように右肩を露出する画像もあります。

左:上:仏涅槃図(部分)鎌倉時代・14世紀 東京国立博物館蔵(本展覧会の会場では展示されていません)

右:下:仏涅槃図(部分)鎌倉時代・14世紀 東京国立博物館蔵(本展覧会の会場では展示されていません)

そして阿那律は「立像 雲上ニアリ」と記されるので、摩耶夫人の前にいるのがその人です。

仏涅槃群像 のうち 摩耶夫人・侍者・阿那律立像(本展覧会の会場では展示されていません)

釈迦を産んで七日後に亡くなった生母・摩耶夫人は天界の忉利天(とうりてん)にいたので、釈迦の危急を知らせに行き、先導して駆け付けるところです。

天井から吊るしてそれを再現するなど非常に劇的な表現です。

そのほか記録の名称と同定できる像は以下のとおりです。

左:上:仏涅槃群像 のうち 阿修羅坐像☆ 右:下:仏涅槃群像 のうち 足疾鬼坐像☆

左:上:仏涅槃群像 のうち 韋駄天坐像☆ 右:下:仏涅槃群像 のうち 難陀龍王坐像☆

ところで、この法然寺の釈迦像はかすかに目を開けています。

仏涅槃群像 のうち 仏涅槃像(上:部分☆ 下:左目部分画像を右に90度回転したもの)

会場ではなかなかわからないと思いますが、玉眼(目を刳り抜いて、裏から水晶の板を当てる技法)をはめています。

こちらも涅槃図に表される姿では目を開くものと、瞑るものの両方が見られます。

仏涅槃図(部分) 鎌倉時代・14世紀 東京国立博物館蔵(本展覧会の会場では展示されていません)

こちらの作品では眼を開けています

仏涅槃図(部分) 鎌倉時代・14世紀 東京国立博物館蔵(本展覧会の会場では展示されていません)

一方、こちらの作品では眼を閉じています

このほかにも比較をすると、図像の中には法然寺の涅槃群像と似たものを見つけることができ、造像に際して参照した画像があることが想像できます。

カタツムリが登場する鎌倉時代の仏涅槃図もあります。

会場にお出ましの26軀を本展覧会でご覧になった後は、釈迦と合わせて82軀という全体像をぜひ現地でもご覧ください。

法然寺は高松琴平電気鉄道 高松築港駅(JR高松駅徒歩すぐ)から琴平線(通称:ことでん)に乗って17分、仏生山(ぶっしょうざん)駅で下車、のんびり歩いて15分ほどです。

境内には美味しい讃岐うどん屋さんが、また近くには温泉もあります。

(注)涅槃群像は本展覧会の巡回で今年秋に京都国立博物館(会期:2024年10月8日(火)~12月1日(日))、来年秋の九州国立博物館(会期:2025年10月7日(火)~11月30日(日))にもお出ましいただき、お寺に戻るのは2025年12月中旬頃の予定です。

↓ 以下、広報室編集担当より

左奥:仏涅槃群像 のうち 象 をモチーフにした「象ぬいぐるみ(税込3,300円)」他、展覧会限定グッズも会場内特設ショップで好評販売中。

是非皆様の枕元にもお迎えください。...おや、猫に...見られている..?

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(彫刻担当) at 2024年05月22日 (水)

特別展「法然と極楽浄土」その1 浄土宗にまつわる江戸時代の書

6月9日(日)まで開催中の特別展「法然と極楽浄土」のみどころを本展担当研究員がご紹介する1089ブログ。

1回目は、書跡・歴史担当研究員の長倉がお送りします。

本展覧会のみどころのひとつは、法然上人の生きた時代に限らず、江戸時代に至るまでの浄土宗の歴史をおみせしていることです。

ここでは特に第4章「江戸時代の浄土宗」に展示している作品の中から、注目していただきたい書跡をいくつかご紹介します。

まずは伝徳川家康筆「日課念仏」です。

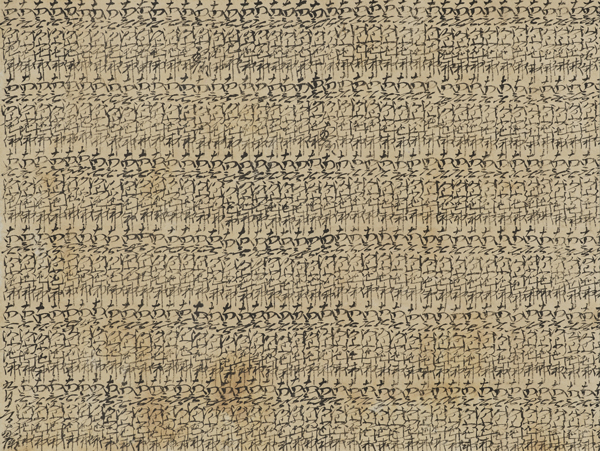

日課念仏 伝徳川家康筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

一度見たら忘れられないこのびっしり感。

名号「南無阿弥陀仏」が整然と、そして隙間なく書かれています

この作品は、徳川家康が晩年に書いたものといわれます。生涯における「罪」を滅しようと、筆を動かしながら、名号を一心に称えたのでしょう。

日課念仏 伝徳川家康筆(左:1段目部分 右:2段目部分)

1段目画像中央、また2段目にも「家康」の文字が確認できます

上から1段目と2段目に「南無阿弥家康」と書かれていますが、なぜこう書いたのかは残念ながら分かっていません。

第4章「江戸時代の浄土宗」展示風景

(右手前)日課念仏 伝徳川家康筆

(左奥)重要文化財 徳川家康坐像 江戸時代・17世紀 京都・ 知恩院蔵 は4月30日から展示中

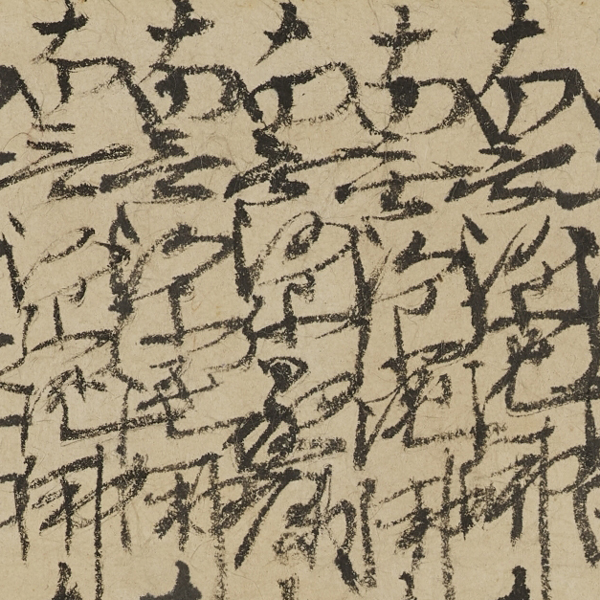

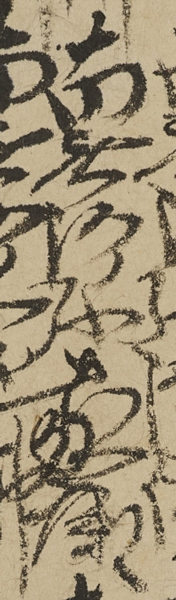

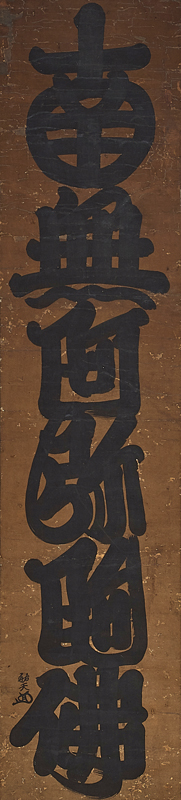

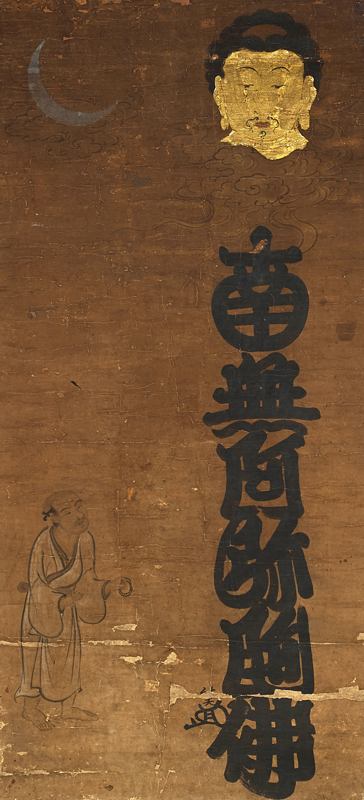

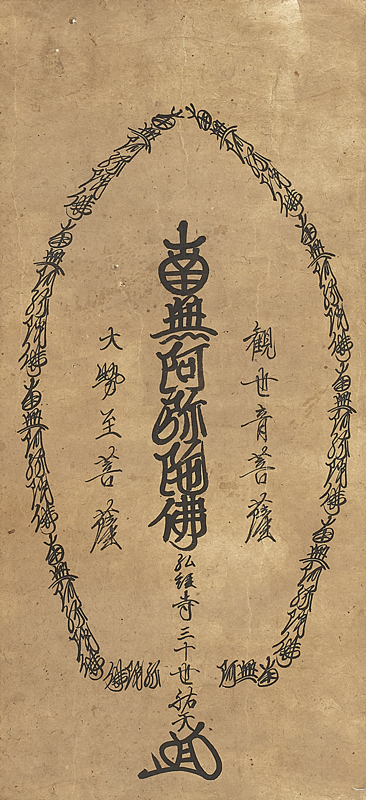

つづいてご紹介するのは、祐天寺(東京都目黒区)所蔵の「名号」作品の数々です。どれも祐天上人自筆のものです。

祐天上人は弘経寺、伝通院、増上寺などの住持をつとめ、念仏布教に尽力した江戸時代前~中期の高僧です。

この名号を手にすると利益があるといわれ、幕府大奥から一般の人々まで、大変な人気を博しました。

左:六字名号 江戸時代 ・17~18世紀 東京・祐天寺蔵

右:阿弥陀像並六字名号 江戸時代 ・17~18世紀 東京・祐天寺蔵

見どころは、まず筆の太さと四角張った字姿から感じられる圧倒的な存在感です。余白を詰めたような筆の運びも、文字の濃縮度を高めていて独特です。

この文字をみて歌舞伎の看板を思い起こす方もいらっしゃるかと思いますが、歌舞伎の書体が生まれたのは祐天上人の生きた時代からさらに半世紀以上も後のことです。

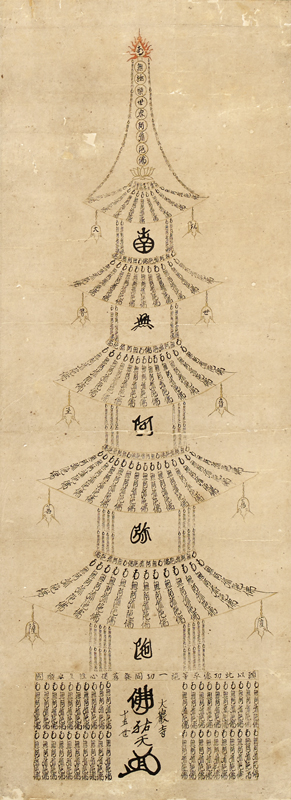

左:宝塔名号 江戸時代・元禄12~13年(1699~1700) 東京・祐天寺蔵

右:十念名号 江戸時代・元禄13年~宝永元年(1700~04) 東京・祐天寺蔵

祐天上人自筆の名号は天井に届く大きなものから、懐に入れて持ち歩けるものまで、大小さまざまなサイズがあります。

それは人々の求めに応じてカスタマイズして作ったからといわれています。

宝塔を名号で描いた作品もあり、独特のデザインが目を引きます。

第4章「江戸時代の浄土宗」展示風景

(右手前)祐天上人坐像 竹崎石見作 江戸時代・享保4年(1719) 東京・祐天寺蔵

ほかにも江戸時代の書跡を多数展示しています。

法然上人の教えが世代をこえてひろく人々に浸透し、受け継がれていく様子を、実際の作品を通して感じ取っていただければと思います。

| 記事URL |

posted by 長倉絵梨子(書跡・歴史担当研究員) at 2024年05月20日 (月)

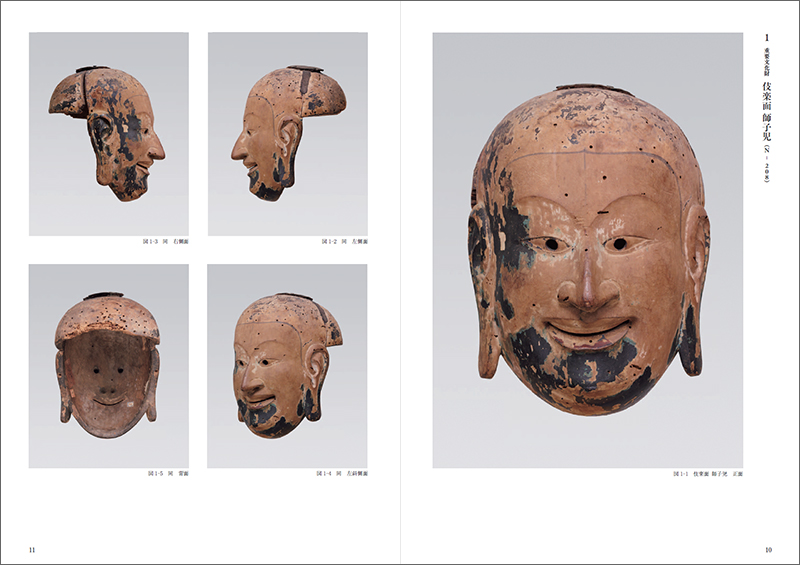

幻の芸能と呼ばれる伎楽に用いられた仮面のなかで、現存最古の遺品である法隆寺献納宝物の伎楽面(ぎがくめん)。

このほど実施したX線CT調査の報告書『法隆寺献納宝物特別調査概報 43 伎楽面X線断層(CT)調査』(以下、報告書)について、前回の1089ブログ「伎楽面のX線CT調査報告を楽しもう!(前編)」でお伝えしました。

X線CTを利用した文化財調査が少し身近に感じていただけたのではないかと思います。

出版・刊行物 PDFファイルダウンロードページで報告書、関連動画を見る

さて、報告書に掲載されるのはCT画像データだけではありません。伎楽面の新撮画像を、正面、側面、裏面など、さまざまなカットでお楽しみいただけます。

この機会にモノクロ画像しかなかった裏面も新撮し、これが初公開となります。

裏面は、つぶらな瞳(ではなく、演者が外を見るための孔ですが)がかわいいですね。

N-208 伎楽面 師子児(ししこ)(報告書10~11頁)

カラーで各カットがすべて掲載される刊行物はこれが初めてなので、CT画像に関心がない方も、カラーページだけでもぜひパラパラ見てください。

すると、「かわいい!」「この写真をぜひSNSに使いたい!」とか、(きっと)ご希望が出てくる思います(出てきてほしい)。

「でも報告書の画像は小さいし」

「勝手に載せたらダメだろうし」

「掲載にはお金がかかるんでしょ?」

そんなことはありません。

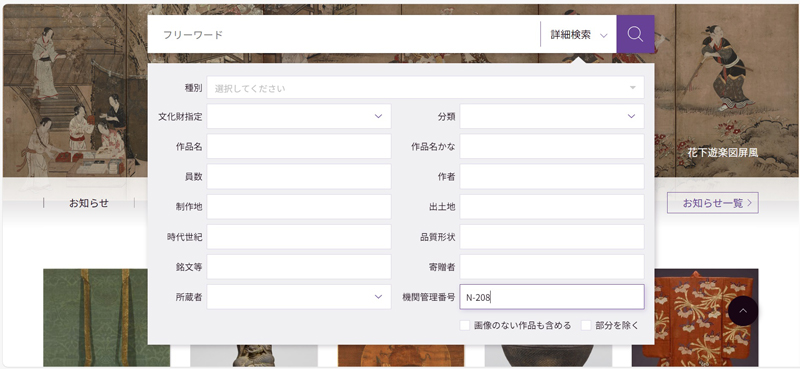

そのために、国立文化財機構にある文化財活用センターでは、みなさまに無料でお気軽にお使いいただける画像のデータベース「ColBase: 国立文化財機構所蔵品統合検索システム」を運営しております。

「出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)」など、本サイトからの引用である旨の出典を示していただいたうえ、利用規約のルールを守っていただければ、商用利用も含め自由にご活用いただけます。

「ColBase: 国立文化財機構所蔵品統合検索システム」の利用規約ページに移動

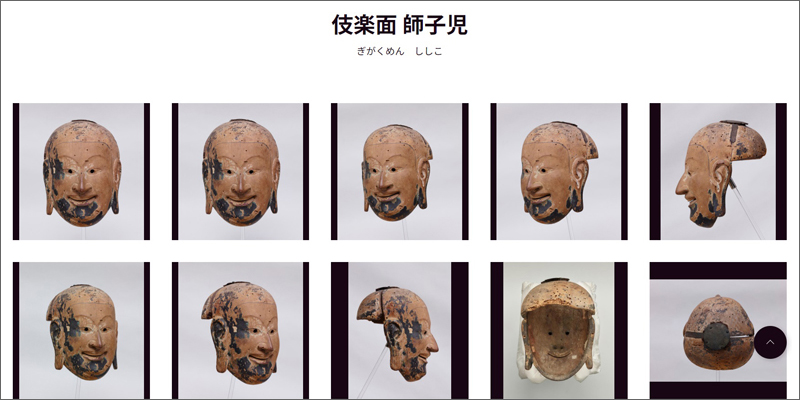

ここで、検索に「伎楽面」と入れていただいても構いませんし、すぐに目当ての画像を探すなら詳細検索で「機関管理番号」に「N-208」と入れていただければ、この報告書に使われる新撮画像はすべてご覧いただけます。

ColBase「詳細検索」画面

ColBase「N-208」の「作品画像一覧ページ」

報告書では伎楽面をきれいに切り抜いて掲載しているので、ここでは撮影方法がバレてしまいますが、ご自身で報告書同様切り抜いたりトリミングすることも可能なので、ぜひご活用ください。

ちなみに、伎楽面は能面等の仮面とは異なり、後頭部も覆うフルフェイスヘルメットのような形状なので、撮影するのも一苦労です。

側面の画像では、面裏から透明な支柱が斜めに出ているように見えますが、じつは垂直な支柱に乗せており、仮面自体はかなり上向きで撮影しています。

後で画像を自然な角度に調整しました。

裏面は、彩色の剥落に細心の注意を払って仮面を裏返し真上から撮影しました。

綿を薄葉紙と呼ばれる文化財用の和紙で包んだ綿布団というクッションが見えますね。

伎楽面は顔の彫りが深く、鼻の高い仮面もあるので俯瞰撮影も大変でした。

そのような撮影の苦労も感じながら、ご覧いただければ幸いです。

(貴重な伎楽面の新撮画像を載せれば、あなたのSNSもバズることまちがいなし!)

利用方法については、文化財活用センターのブログでわかりやすく解説しておりますので、こちらもぜひご参照ください。

「ColBaseを活用しよう!ColBaseの画像利用について」

今後、街なかで伎楽面グッズを見かける機会があるかもしれません。

個人的には伎楽面Tシャツをぜひ作りたいですね。

「ColBaseを活用しよう!グッズ販売編」

こちらのブログ以外にもシリーズでColBaseの活用方法が紹介されているので、ぜひご参照のうえご利用ください。

| 記事URL |

posted by 西木政統(登録室) at 2024年05月09日 (木)