1089ブログ

黒田先生のアトリエから―特集「ラファエル・コランと黒田清輝」によせて

黒田記念館 黒田記念室では現在、特集「ラファエル・コランと黒田清輝」(~4月14日(日))を開催しています。

今日は、そのご紹介もかねて“日本近代洋画の父”、黒田清輝先生のお宅にお邪魔してみましょう。

写真はおそらく明治30年代後半、黒田先生のアトリエで撮ったものです。

足を組んでポーズをとる黒田先生、コール天の上下は当時、奔放な芸術家のファッションとして人目を引いたそうです。

アトリエでの黒田清輝 明治30年代後半撮影

黒田先生のうしろに見えるのは、現在、静嘉堂文庫美術館にある《裸体婦人像》(①)。

明治34(1901)年の白馬会展覧会で展示されたおり、風紀を乱すということで下半身を布でおおわれた、いわゆる“腰巻事件”で有名な作品です。

この写真でも、黒田先生の頭で下半身が隠れていますが、これはたまたまでしょう。

写真右端には、黒田先生が明治30(1897)年に描いた《秋草》(岩崎美術館蔵、②)も見えます。その左にある小さな額(③)に飾られているのは、おそらく現在、ミラノのアンブロジアーナ絵画館にある《貴婦人の肖像》の写真でしょう。この絵は長い間、レオナルド・ダ・ヴィンチの作と考えられていました。黒田先生、どうやらルネサンス美術にも関心があったようです。

さて、ご注目いただきたいのは、写真左上に写っている作品(④)です。

これは今回の特集「ラファエル・コランと黒田清輝」で展示している、ラファエル・コラン《三人の女下絵》のようです。

三人の女下絵

ラファエル・コラン筆 フランス 1892年頃 個人蔵(黒田清輝旧蔵)

《三人の女下絵》は黒田の旧蔵品として伝えられたものですが、この写真から、実際にアトリエの一隅を飾っていたことがわかります。

コランは、黒田がフランス留学中に画技を学び、その生涯を通して敬愛した師匠でした。

今回の特集では、黒田が描いたコランのポートレートも展示しています。

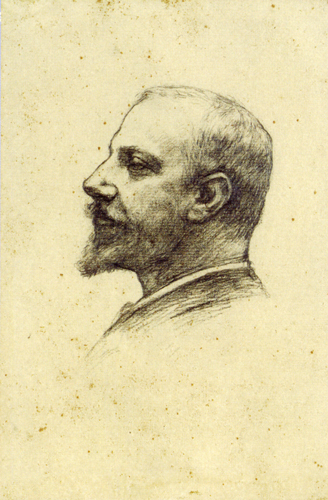

ラファエル・コラン像

黒田清輝筆 大正5年(1916) 東京国立博物館蔵

ちなみに《三人の女下絵》の右下に写っている絵(⑤)も、コランの作品《夏の野》(久米美術館蔵)です。

黒田とともにコランのもとで画技を学んだ久米桂一郎が持っていた作品ですが、ちょっとお借りしてアトリエに飾っていたのでしょうか。

なお図様の確認できる⑥の作品ですが、これはだれが描いた、なんの絵(の写真)なのか、今のところ不明です。

もしご存知の方がおられましたら、![]() までお知らせいただければ幸いです。

までお知らせいただければ幸いです。

ブログの最後に、特集「ラファエル・コランと黒田清輝」の展示作品をもう一点ご紹介しましょう。

先にふれた“腰巻事件”をめぐっては、黒田の《裸体婦人像》がよく知られていますが、取り締まりの対象となった作品は他にもありました。

黒田は自分の所持していたコランの絵を参考のために出品したのですが、ヌードということで、《裸体婦人像》と同様に腰部を隠して展示されました。

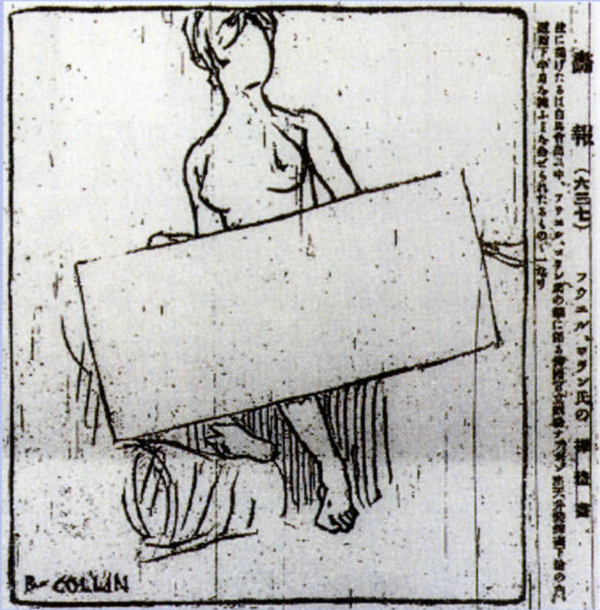

そのひとつが《オペラ・コミック座天井画「虚構に生気を与える真実」のための素描(1)》です。

オペラ・コミック座天井画「虚構に生気を与える真実」のための素描(1)

ラファエル・コラン筆 フランス 1898年頃 個人蔵(黒田清輝旧蔵)

明治34(1901)年11月1日付『二六新報』より

コラン作品の取り締まりの様子を、図入りで伝えています。

そんなわけで、今回の特集「ラファエル・コランと黒田清輝」は、黒田が愛蔵していたコランの作品を通して、師弟の絆の深さをしのぶと同時に、明治時代、西洋の美術がどのように日本に受け入れられていったのかをうかがう企画となっています。

どうぞお見逃しなく!

| 記事URL |

posted by 塩谷純(東京文化財研究所 文化財情報資料部 近・現代視覚芸術研究室長) at 2019年02月07日 (木)

松林図の世界を間近で体感! ~高精細複製品によるあたらしい屛風体験

こんにちは、文化財活用センターの小島です。

まもなく新しい年を迎えますが、みなさま新年はどのように過ごされますか?

トーハクではお正月の定番「博物館に初もうで」が開催され、1月2日(水)から1月14日(月・祝)には国宝「松林図屛風」が2年ぶりに本館2室(国宝室)で展示されます。

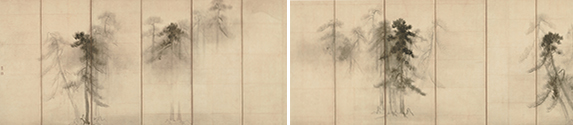

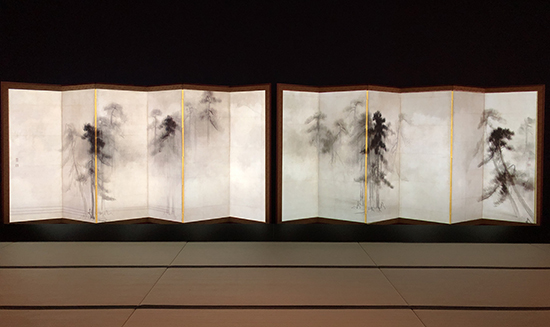

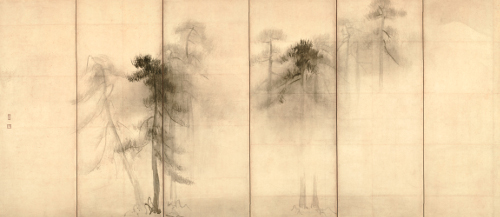

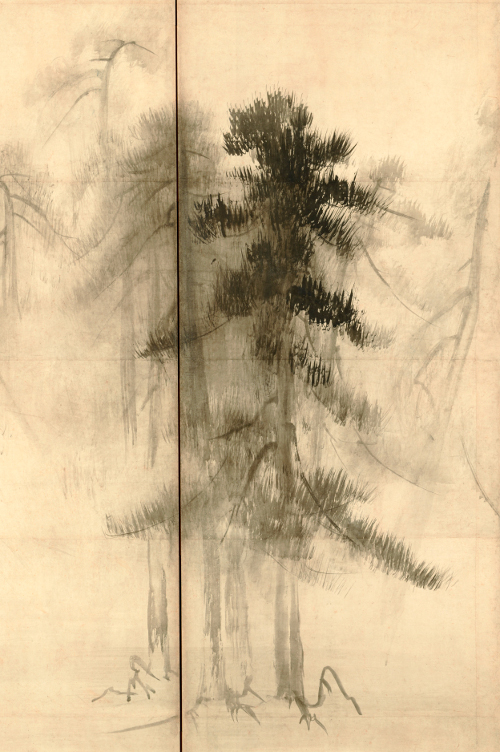

国宝 松林図屛風 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀

2019年1月2日(水)~1月14日(月・祝)、本館2室(国宝室)にて展示

松林図屛風は日本の水墨画の最高傑作と称えられる作品で、松の樹が勢いのある筆の動きと墨の濃淡だけで描かれています。霞の間から松が見え隠れする様子や、冷たく湿った大気などその場の雰囲気が表現されています。

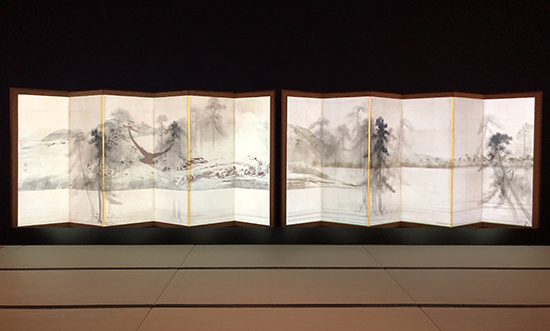

今回の「博物館で初もうで」(2019年1月2日(水)~2019年1月27日(日))では国宝の展示に合わせて、本館1階の特別4室にも高精細複製品の「松林図屛風」を展示します。松林図の世界を体感いただくために、高精細複製品にプロジェクションマッピングで映像が映し出される体験型の展示です。

オープニング映像の一場面

屏風には晩冬の松林の一日は映し出されます。朝もやの中から松林が浮かび上がり、陽の光によって松の色が変化し、雪が降り積もり、夜を迎えます。みなさまの記憶の中に現れる光景と重ねてみることで、作品の音や空気を感じることができるかもしれません。

朝もやの中の松林

屏風の前には20枚の畳を敷き詰めた広間があります。ぜひ、靴を脱いで、畳に座り、作品の世界にはいりこんでゆっくりと情景をお楽しみください。

そして、1月14日(月・祝)までは体験型展示をお楽しみいただいた後に、国宝の松林図屛風をもう一度ご覧いただければ、とてもうれしく思います。ぜひこの機会に、松林図の世界をお楽しみくださいませ。

※高精細複製品によるあたらしい屛風体験「国宝 松林図屛風」は1月2日(水)から2月3日(日)の間、本館特別4室で展示しています。

| 記事URL |

posted by 小島有紀子(文化財活用センター研究員) at 2018年12月26日 (水)

みなさんは、「ロシア」という国に何を思い浮かべますか?

寒くて遠い国、というイメージの人もいるかもしれませんが、日本とロシアは実はとても近い隣国、そして今年は日本とロシアの交流にとってとても重要な年になります。

「ロシアにおける日本年」として様々な交流事業が実施され、人の行き来がとても多くなる年なのです。博物館の交流も、もちろん盛んに行われます。

先週、9月3日に、モスクワのプーシキン美術館において、文化庁、東京国立博物館、プーシキン美術館主催による「江戸絵画名品展」の開幕式が開催されました。

記念撮影をする両国代表

右から、宮田文化庁長官、上月大使夫人、上月大使、銭谷館長、ロシア側学芸員アイヌラ・ユスポワ氏

実はこの展覧会は、極めて短時間で実現したのです。

「ロシアにおける日本年」に関する安倍晋三首相とロシアのプーチン大統領の合意からわずか2年という期間での開幕は異例とも言えるものでした。

しかし、その実現の裏には、日露の博物館交流があったのです。

東京国立博物館とプーシキン美術館は、「北米・欧州ミュージアム日本専門家連携交流事業」によってこれまで交流と研究を進めてきました。

それを基礎として、日本側(文化庁、東京国立博物館、千葉市美術館、板橋区立美術館等)が所蔵する作品に、ロシア所在の優品を加えて展示するこの展覧会を開催することができたのです。

もちろん、ロシア所在の作品展示は両館の調査研究のひとつの成果と言えるでしょう。

国宝 納涼図屏風 久隅守景筆 東京国立博物館所蔵

冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏 葛飾北斎筆 千葉市美術館所蔵

この展覧会では、狩野派や円山応挙、与謝蕪村、伊藤若冲、曽我蕭白などの個性豊かな作品に加え、日本美術が海外で注目され、ジャポニスムの大きな影響を世界に生み出した浮世絵や琳派の作品、特に昨今世界的ブームとなっている葛飾北斎や尾形光琳などの作品を含んだ名品135件を紹介するものです。

開幕式で挨拶をする銭谷館長

開幕式には文化庁の宮田長官、当館館長の銭谷、上月在ロシア大使をはじめ、プーシキン美術館館長、ゴロジェッツ副首相、オレシュキン日露交流年組織委員会ロシア側共同委員長がスピーチを行い、シュヴィトコイ大統領特別代表も出席され、格式高いプーシキン美術館本館は、江戸の名画と相まってなお一層華やかなものとなりました。

多くの観客で賑わう会場の様子

日本でもこの規模と質の展覧会を開催できることは非常に稀で、開幕式に来館されたロシア人のみなさんも大変感動した様子でした。

ロシアは日本にとってすぐ近くの親しい友人です。

この展覧会をきっかけに、両国の友好と文化交流、さらにロシアにおける日本美術研究が一層進むことを期待します。

みなさん、モスクワで日本美術を堪能する旅も、ありかもしれませんよ。

| 記事URL |

posted by 樋口理央(総務部) at 2018年09月12日 (水)

国際交流室の李京林(イ・ギョンリム)です。館内のあっちこっちでご覧いただける韓国語の翻訳を担当しています。主に、作品の題箋や解説、そして各サインなどの翻訳業務がメインとなります。

また、海外の博物館等との人的交流のサポートもしており、研究員の海外訪問・招聘において通訳やアレンジを担当します。皆様の目には直接触れない部分もありますが、こういった交流とそこから得た両国間の理解はいずれ展示にも反映される、と考えております。

なかでも今日ご紹介するのは皆様が展示室で目にされるであろう、作品情報(作品タイトル等や解説)の翻訳の仕事です。作品情報の翻訳にあたっては、美術の専門用語はもちろん、キャプションという限られた紙面と基本的には立ち読みする博物館の状況など、実はいろいろな制約や状況を想定します。ですから、「簡潔ながらもわかりやすい」翻訳にするには、場合によってはなかなか苦戦することもあるのです。

たとえば「浮世絵」。版画は世界中にあるものですが、浮世絵はその独特な表現により、日本国外の観客の注目を集めるジャンルの一つでもあります。ですが、日本ならではの風俗を表すものや、比喩、含蓄、言葉遊びなどが多く、直訳ではその意味が充分に伝わらないことも多いのです。

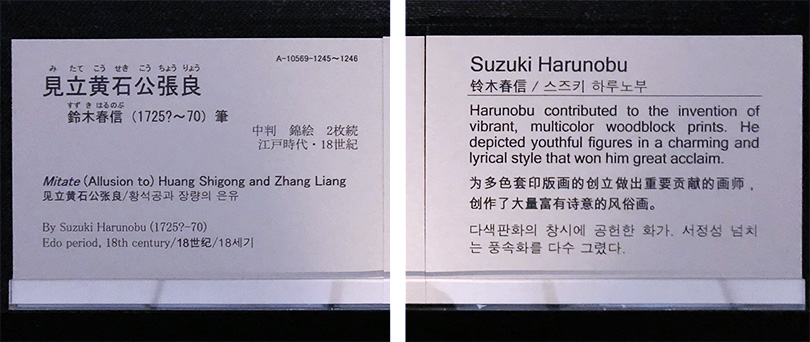

見立黄石公張良 鈴木春信筆 江戸時代・18世紀

(2018年8月28日~9月24日 まで本館10室にて展示)

황석공과 장량의 은유 스즈키 하루노부 필 에도시대・18세기

(2018년 8월 28일~9월 24일까지 본관 10실에서 전시)

「見立黄石公張良」の4言語キャプション

8月28日(火)より本館10室にて公開中の春信の錦絵です。「黄石公」と「張良」は古代中国の人物。黄石公が靴を川に落とし、それを張良に拾わせてから彼に兵法を教えたという故事がこの絵の元になっています。しかし、二人は江戸の若い男女に、そして、靴は扇に、その姿を変えています。一見、優雅な美人画に見えるのですが、中国の故事を知っている人にはそれを連想させます。これが「見立」であり、日本の芸術、とりわけ浮世絵では欠かせない手法なのです。

さて、以上を踏まえて作品タイトルの韓国語訳をするのですが、まったく同じ概念は韓国美術では見つからなく、だからといって毎回長い説明を付けるわけにもいきません。なので、訳語においては少し言葉の並びを変え、「황석공과 장량의 은유(黄石公と張良の隠喩)」のようにしました。「隠喩」という言葉には何かを「暗示」するというニュアンスが含まれており、芸術の手法としても知られている言葉のため、最も近い概念として採用しました。

今回この作品には解説はついていませんが、場合によっては30字の簡単な4言語解説がつきます。その場合は、タイトルとは別に、解説の中で補足説明をしたりもします。

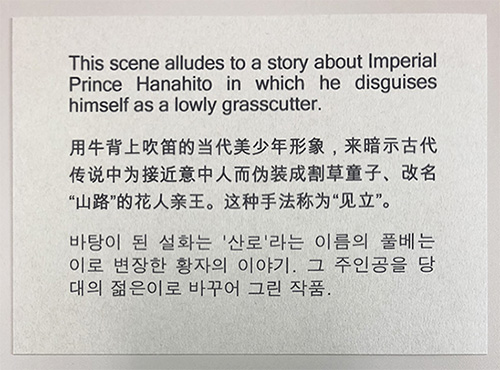

これは同じく見立の手法を使用した「見立草刈り山路」という作品とその解説です。

見立草刈り山路 石川豊信筆 江戸時代・18世紀

※ 現在展示しておりません

설화 ‘풀베는 산로’의 은유 이시카와 도요노부 필 에도시대・18세기

※현재는 전시하고 있지 않습니다

「見立草刈り山路」の3言語解説

解説に書かれている韓国語の文章は「元となったのは山路と名乗る草刈りに身をやつした親王の話。その主人公を同時代の若衆に置き換えて描いた作品。」という意味です。少しはわかりやすくなったでしょうか?

30字という短い文章で詳しい知識や背景までをお伝えすることはとても難しいのですが、これについてはお客様自身が調べる楽しみとして残しておく、という側面もあります。

また、より広い紙面を使わせていただけるトーハクのウェブサイトや出版物を通して補足させていただくこともあります。というのも…

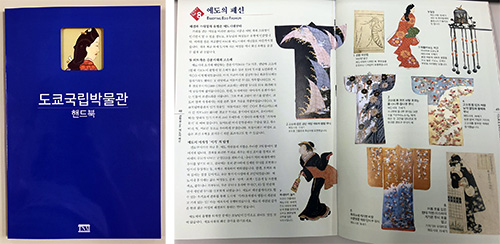

東京国立博物館ハンドブック(韓国語改正版)の表紙と中身。9月1日より発行予定。

国際交流室では出版物の翻訳も行っており、このたび約13年ぶりに韓国語版の改正版を出すことになりました。トーハクを十分に楽しみたい韓国の方はもちろん、トーハクを韓国語ではどのように紹介しているのかな、と気になる韓国語学習者の方にもおすすめします。ぜひ手にとってご覧ください!

| 記事URL |

posted by 李京林(国際交流室アソシエイトフェロー) at 2018年08月31日 (金)

展覧会は、どの展覧会でも終盤になると混雑します。見たいと思っていた展覧会でも、なかなか行けず、駆け込みでどうにか最後の頃に滑り込み! という人も多いと思います。私などもそんな一人。他の方には、「早目がいいですよ。後半になると人の背中越しでしか見えなくなりますから。」と言っているのに、結局自分も人の背中越しでばかり見ています。

それどころか、展示期間に制限の多い日本美術の作品では、途中展示替えで引っ込んでしまう作品も少なくありません。例えば長谷川等伯の国宝「松林図屛風」(安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵)、今回の展覧会では5月6日(日)までの展示です。「見逃した方は、来年(2019年)のお正月『博物館に初もうで』で2週間の展示があります」というのですが、今回の展覧会では、「松林図屛風」につながる作品が引っ込んでしまいます。

国宝 松林図屛風 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵(展示期間:~5月6日(日))

《山水をつなぐ》は、展覧会の前期のテーマは「松林」ですが、後期のテーマは「富士三保松原図」に入れ替わります。長谷川等伯は、中国の画家牧谿[もっけい]の作品を学んだことがよく知られています。普通は大徳寺に伝えられた「観音猿鶴図[かんのんえんかくず]」(本展での展示はありません)をもとに具体例を示すのですが、今回は松林というモチーフでつながりを見ることにしました。

兵庫・穎川美術館に所蔵される重要文化財「三保松原図[みほまつばらず]」(伝能阿弥[のうあみ]筆 室町時代・15~16世紀 展示期間:~5月6日(日))は、足利将軍家に仕えた同朋衆[どうぼうしゅう]で、中国から輸入された美術品の鑑定や管理を行い、中国の絵画に学んで絵も描いた能阿弥の筆になるものとされています。落款[らっかん]などがないため、制作に関しては伝承とされており、長谷川等伯が描いたのではないか。という人もいるようです。大気の表現など「松林図」との親近性を感じますが、図版などではよく見えない細部も、会場では比べながら見ることが出来ます。

左:国宝 松林図屛風(右隻部分) 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵(展示期間:~5月6日(日))

右:重要文化財 三保松原図(部分) 伝能阿弥筆 室町時代・15~16世紀 兵庫・穎川美術館蔵(展示期間:~5月6日(日))

根本の筆致にご注目ください。

「松林図屛風」の特徴である松の葉叢の荒々しい筆跡や、幹の根本の「へ」の字に柔らかく運ぶ筆さばきなど、大きさの違いはあるものの、よく似ています。「三保松原図」を等伯筆と考える説が出るのもなるほど、と思われてきます。穎川美術館で作品をお借りした際に口に出たのは、「等伯は、これ見たとしか思えないよね。」の言葉。そして皆が頷いて盛り上がったのでした。

この二つにさらに等伯が51歳ころに松を大きく描いた「山水松林架橋図襖[さんすいしょうりんかきょうずふすま]」(長谷川等伯筆 安土桃山時代 天正17年<1589> 京都・楽美術館蔵)を加えて並ぶのは、今回の展覧会のような機会だからこそ。普段は見られないつながりが会場に並んでいます。

「三保松原図」(兵庫・穎川美術館蔵)は、もと6曲1双屛風の片隻で左に富士山が描かれていただろうと考えられています。5月8日からは、「富士三保松原」のテーマで、富士山を加えた作品がご覧いただけます。

カテゴリ:絵画、2018年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田沢裕賀 at 2018年05月02日 (水)